政治谋略 狄仁杰官场权谋:烧冷灶

Posted 宰相

篇首语:春蚕到死丝方尽,人至期颐亦不休。一息尚存须努力,留作青年好范畴。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了政治谋略 狄仁杰官场权谋:烧冷灶相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

政治谋略 狄仁杰官场权谋:烧冷灶

烧冷灶

在中国北方,居民常用泥土垒顾一个外方内凹的平台,凹陷处放一口锅,这就是北方人煮饭用的灶台。冷灶呢,就是长时间不烧的大锅,这种锅要烧起来很费时间,而且越冷会越难烧。

烧冷灶除了基本的意思之外,还有两个引申义。一是赌博术语,比喻把赌注押在冷门上。《官场现形记》载:“还有些不相信宝路的,亦有专押老宝的,亦有烧惯冷灶的,亦有专赶热门的:于是么、三、四门亦押了不少。”说的就是这个。它的第二个意思则是官场术语。指挖掘那些还没有得势,或者已经失势但仍有反弹概率的官员。《孽海花》载:“况且朝廷不日要考御史,听说潘、龚两尚书都要劝纯客去考。纯客一到台谏,必然是个铁中铮铮,我们要想在这个所在做点事业,台谏的声气总要联络通灵方好,岂可不烧烧冷灶呢?”

在古代的官场中,烧冷灶可谓是剑走偏锋之举,也是一种风险投资。烧冷灶的优势是,只要你眼光毒,认准了这个人能干大事,那你日后就要么跟着得势,要么让其完成你的意志,是赢面之局。

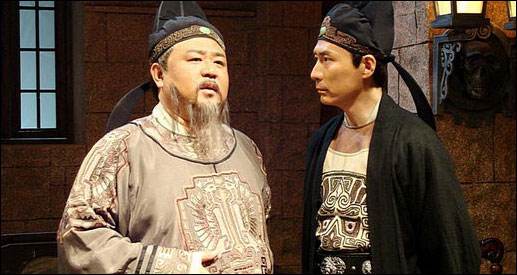

狄仁杰找到张柬之,就是一个烧冷灶之举。武则天见狄仁杰年老体衰,病魔常袭,生怕这位国老离他而去,让其推荐合适的宰相人选,在茫茫人海中,狄仁杰将张柬之挑了出来。

张柬之也是个比较具有传奇色彩的人物。他年轻时进入国立大学,成为太学生,广泛地涉猎经史书籍,尤其喜欢《三礼》之学。国家图书馆馆长(国子祭酒)令狐德棻曾经非常看重他。

按理说,得到令狐德棻的赏识,张柬之的仕途之路当会相当顺利。谁知道,接下来张柬之却捅了一个篓子。

起因是许王李素节。当时武则天还没爬上最高领导人的位置,还在宫内跟王皇后和萧淑妃争宠。萧淑妃失败后,其子许王李素节被贬为申州(今河南信阳南)市长(刺史)。乾封初年时,唐高宗又下旨李素节不得入朝。李素节写了篇《忠孝论》为自己辩解,作为许王府幕僚的张柬之将这篇文章送给了唐高宗。这信让武则天瞅见了,大不高兴,诬称李素节贪赃枉法,再加贬黜,安置在袁州(今江西宜春)。张柬之捅了篓子,不得已回到了襄阳老家,在这儿一呆,就呆到了张柬之63岁。

687年,张柬之参加国家人事考评,终于得了个县令的位置。县长这种芝麻大点的位置,显然不能让张柬之完全施展才华。两年的功夫,他已经等不及任满迁官了。幸好,武则天大开制举,给他打开了方便之门。

制举对考试的人没有特殊要求,无论白身士人,还是前资官,甚至现任官都可以参加,只要有真才实学就可以,唯一要求是要有品官的推荐保举。张柬之的父亲有位故友李行廉在中央任职,靠着李行廉的帮忙,张柬之顺利参加了制举考试。

张柬之应贤良方正科,在千多名考生中,成绩第一。武则天授其为纪律监察部门官员(监察御史),这时候张柬之已经七十岁了,搁现在,差不多都退休后享了很多年清福了。

张柬之满以为人到七十,老天也该照顾他一下了吧。谁知,老天爷继续给他开玩笑,在武则天处理与默啜的关系上,张柬之一不小心得罪了女皇,又从中央被踢到了地方,成为荆州(今湖北荆州)长史。

直到张柬之七十五岁的时候,老天爷才似乎想起了这个被自己一直玩弄的老头。

武则天想任命新宰相,找狄仁杰来商量,问他:“朕要找一个好汉任使,国老有没有合适的人选。”

狄仁杰:“干嘛的?”

武则天:“用为将相。”

狄仁杰:“臣知荆州长史张柬之,其人虽老,但有宰相之资。且此人久不得陛下恩遇,如果擢用他,他必定会尽心竭力报效国家。”

人选出乎武则天的意外,不是名人,也不是京官,而是年老色衰的地方官张柬之。狄仁杰适时地烧了一把冷灶。

对于这个冷门人选,一开始武则天似乎并没把他放在宰相位置上,为了狄仁杰的面子,给了张柬之一个洛州(洛阳)司马的头衔。

过了些日子,武则天又找狄仁杰推荐宰相人才,狄仁杰再次出乎武则天意料地说:“臣上次推荐的张柬之,陛下好像还没用吧,怎么又要臣荐才呢?”

武则天有点尴尬,勉强说道:“朕已经升他的官了。”

狄仁杰坚持说:“臣所推荐的是宰相才,不是去地方上发挥余热的,怎么能说已经任用了呢?”

武则天拗不过狄仁杰,于是将张柬之升为司法部副部长(秋官侍郎)。张柬之看到了实现自己使命的位置,虽然时机还不成熟。

这个使命,是狄仁杰推荐张柬之的重要原因。清代著名学者王夫之曾说:“故狄公与张柬之,皆有古大臣之贞焉,故志相输,信相孚也。”也就是说狄仁杰与张柬之有共同的志向,能够互相信任。

张柬之在从荆州长史调任洛州司马期间,杨元琰曾代他担任长史之职,两人在进行工作交接时,曾一同泛舟于大江之上,两人划到江中没人的地方时,谈起了武则天革命,以及武则天以周代唐的事,杨元琰愤愤不平,张柬之也持有同感。从这里可以看出,张柬之对武则天不满已久,他是想匡复唐室的。

狄仁杰洞若观火,把张柬之看成是自己同类。早年张柬之担任中央秘书(中书舍人),负责诏书的起草工作和审议表章,而狄仁杰任职宰相,从职责上来讲,两人应该经常接触,大概就是在这时,狄仁杰从张柬之身上嗅到了匡复唐室内的味道。

其时二张深受武则天宠爱,出入宫禁,权倾中外。诸武及其党人纷纷结交二张,共求富贵。谁都知道他们勾连在一起能干出什么好事。狄仁杰此时年迈不堪繁务,他只有以进用贤才为心,把那些倾心李氏的人纷纷拉入朝堂,凝聚成一股力量,以便在武则天死了之后,能反制住诸武及二张,保证太子顺利即位,不要再生波澜。

冷灶就是这样烧上的。

烧冷灶的关键点是找,或许有人会说,只要是那些没有得势的或失势的就全是冷灶。但是,谁又敢保证,那些没有得势的不是半瓶子醋,那些失势的不会一蹶不振呢?

因此烧冷灶考验的是眼光,狄仁杰之外,清末红顶商人胡雪岩的眼光也不赖。

当初胡雪岩在钱庄作小伙计,工作看起来不错,但发展前景并不太好。有一天,胡雪岩认识了一个叫王有龄的人。此人是候补盐运使(盐业管理局局长),盐运使官本就不大,而且他还是“候补”。如果要等他发迹,说千年等一回也不为过。

胡雪岩在跟王有龄接触的过程中,发现这个人才华横溢、积极向上、精力充沛,经过长期观察,胡雪岩终于决定在王有龄身上投资。于是胡雪岩拿出五百两银票交给王有龄随便花,王有龄很激动,发誓以后要把胡雪岩当成他今生最好的朋友。后来,王有龄到北京,用钱当飞镖,一路扔下来,最终被扶正。王有龄当上官后,就开始回报胡雪岩,胡雪岩也从一个钱庄小伙计一跃成为著名的阜康钱庄的大老板。再后来,王有龄历任湖州知府、杭州知府、江苏按察使、布政使。随着他的不断高升,胡雪岩的生意也是水涨船高。王有龄最后到浙江任巡抚(省长)时,浙江的好买卖就都归了胡雪岩。

瞧胡雪岩这冷灶烧的。狄仁杰的冷灶烧得好不好,现在还看不出来,不过可以肯定的是,张柬之会坚定不移地按照狄仁杰的既定路线走下去。不仅是张柬之,还包括其他一些人。

相关参考

举贤不避亲狄仁杰当上宰相后,第一个推荐的人不是外人,而是他的儿子。698年,武则天让宰相各推荐一个人为国务院秘书(尚书郎)。狄仁杰推荐的就是他儿子狄光嗣。狄光嗣是狄仁杰三个儿子中最小的一个,也是最棒的

如何导演一场政治大戏狄仁杰一直梦想着自己能看到李唐复兴的那一天,但他的身体没允许他坚持到最后。在生命的弥留时刻,狄仁杰仍然策划了一起惊天动地的政治大戏。也许,狄仁杰之所以是狄仁杰,就在于他这一生,生前

自掩其美晚年的狄仁杰转了个性子,平生并不贪恋钱财的他变得爱起钱来,直接违背了正义人士信仰的教条,很多人也对狄仁杰的这种做法口诛笔伐过。喜欢说三道四的唐人张鷟在其《朝野佥载》中就说,狄仁杰晚年爱财,是和

好汉不吃眼前亏狄仁杰一进大狱,就知道这次是凶多吉少。在那个时代,几乎没有人能活着从酷吏手中爬出监狱,更没有人可以毫发无损的走出来。当酷吏举起刑具,问狄仁杰是否承认谋反时,狄仁杰做了个惊人的举动,他痛快

官场逃生术事实上,中国历史上最大的一次告密时代,武则天时代的告密者们是无密可告的,因为被武则天鼓励告密的人大都是市井乡野的庶民,他们无缘接触上层政治,又怎么可知晓宫廷情况?然而,诸多简单的现实摆在他们

只谈国事,不及其他狄仁杰擅长的,不是调和工夫,而是出了名的好斗。武则天对狄仁杰信任有加,狄仁杰自然有必要投桃报李,国事上他不会像苏味道一样走模棱路线,而是开始该谏的就谏,直陈事弊。在武则天的《授狄仁杰

懂得沉默,就懂得了官场人在官场就如飘萍,智慧型官场人物虽不能预料下一站在哪里,却能在漂泊中学习官场中必不可少的心智和权术技巧,为的是将来有一天可以大显身手。大概678年,狄仁杰以特派员的身份到关中西部

实力比磕头更有用武则天给狄仁杰的第二个任务是安抚河北,职务是河北道安抚大使,这是狄仁杰第二次担任这个职务,有这方面的经验和实力,武则天相信她。安抚和战争相比,责任没有减轻,而是更重。狄仁杰面临的是一个

找到进谏的角度准确地说,狄仁杰是个无神论者,不信鬼神,当然更不信佛。以前,狄仁杰地位不高,没法直接跟武则天对话,只好眼睁睁瞅着武则天利用佛教的事情大捞政治本钱和愚弄屁民。现在他是首席宰相,从责任上来讲

剩者为王狄仁杰在复州只呆了一年,689年的阴历七月被调到洛州(河南洛阳东)担任司马。这里离洛阳很近,所以狄仁杰即使不想听洛阳城里的消息,也会时不时的听到。正是他在洛州的这段时期,朝中发生了魏玄同案。魏