三国魏晋 山中宰相陶弘景

Posted 药物

篇首语:笛里谁知壮士心,沙头空照征人骨。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了三国魏晋 山中宰相陶弘景相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

三国魏晋 山中宰相陶弘景

山中宰相陶弘景

南北朝时的陶弘景,在梁武帝篡夺南齐政权时,曾派弟子奉上文书,表达支持,后来又“援引图谶,数处皆成梁字”,让门徒呈报,劝其即位。梁武帝即位后,对他十分敬重,国家每有吉凶征讨大事,都要找他前去咨询。当时人称他为“山中宰相”。

陶弘景,字通明,南朝丹阳秣陵人。从小聪明好学,因家境贫寒,就用荻杆当笔,在灰盘中练字。10岁那年,他读了葛洪的《神仙传》,深受书中离奇情节的影响,成为虔诚的道教徒,从此素食,隐居山中,过起了采药、炼丹的生活。

陶弘景精通经史,擅长琴、棋,还写得一手好字,诗文颇有造诣。

当时的齐高帝听说他很有学问,便将他请进宫,担任诸王侍读。那时,陶弘景还不满20周岁。

陶弘景37岁时,隐居句容句曲山中。他对药物很有研究,还写了有关这方面的书,是南朝时期的药物学家。

《诗经·小雅·小宛》篇中有“螟蛉有子,蜾蠃(guǒluǒ)负之”之句。古人认为说的是收养和被收养的关系,即义父母和义子女的关系,因为蜾蠃把螟蛉的幼虫背回窝作为“义子”收养,由此,义子也被称作“螟蛉子”。

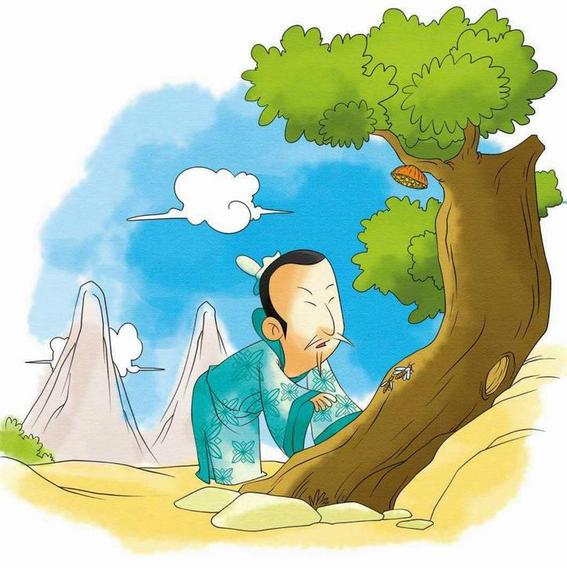

对于这种解释,陶弘景表示怀疑,但查阅有关文献,未能得出满意的结论。

他决心到野外去实地考察。

蜾蠃是寄生蜂,螟蛉则是一种绿色的小虫。他发现一个奇怪的现象:被作为“义子”“负”进窝巢的螟蛉,都只剩下半截身子,还有几条小肉虫在嚼食那些残存的尸体。陶弘景说:“螟蛉不是什么‘义子’,而是蜾蠃用来喂养幼仔的美味佳肴。”到天黑时,残存的螟蛉尸体已经被那些蠕动的小肉虫全部吃完。两天后,他再来看时,肉虫都变成蛹,有的还长出翅膀飞走了。他又进一步观察,发现蜾蠃抓到螟蛉后,“负”到窝里,用尾部的坚针将它刺至半死,然后在它们身上产卵。卵孵化成了小肉虫后,便以螟蛉为食,直到能独立生活。

一个千古之谜被他解开了。尽管“螟蛉子”的称谓仍在沿用,但已不是一种有科学根据的概念了。

陶弘景对药物的研究也锲而不舍。秦汉时人编撰了一本药学专著《本草经》,作者托名神农,因此又叫《神农本草》。陶弘景看到的只有四卷,残缺不全,还是东汉名医张仲景、华佗根据前辈的口授记录下来的。华佗的弟子吴普曾对全书加以整理,但讹误很多。

《本草经》最大的缺点是分类粗糙,药物只有三品(三类),即无毒、毒性小和毒性剧烈。吴普整理过的本子,却把这三品药混在一起,某些药物的治疗功能也弄错了。陶弘景在采药和炼丹中发现了这本书的弊病,认为必须重新修订,把正确的肯定下来,把错误的加以更正,以免后人以讹传讹,贻误病情。

经过潜心的研究,陶弘景确认《本草经》记载的药物总共有365种。他认为研究药草,事关人命,不能脱离实际,来不得半点虚假,更不能闭门造车。为此,他背着药囊,带着纸笔,抛妻别子,遍访名山大川。每到一处,他都要寻访名医,采集草药。为了弄清药物的性味,还不止一次地亲口尝试。在总结经验的基础上,再拿去给别人治病,直至疗效显著,才将它记录下来。

陶弘景把多年实践与研究的成果编成一本药书,取名《名医别录》。他在已经确定的《神农本草》365味药物的基础上,又新增了历代名医所用新药365种。后来,他把《名医别录》和《神农本草》合并,取名《本草经集注》。

《本草经集注》分为7卷,共载药物730味。原来的365味写成红字,新增加的365味写成黑字,一目了然。它改变了原来按药性分成三品的体例,首创了按自然属性划分的办法,将药物列成玉石(矿物)、草木、虫、兽、果、菜、米实等7类。这样的划分,从现代分类学的观点来看,自然有不足之处,但在1500多年前做到这样,已经难能可贵了。它的可贵之处,还在于详细地描绘和记载了每种药物的形态、性能、作用、主治的病症、产地以及采集的时间、制作的方法。他还制订了一个可以用于医疗实践的《常见病通用药物表》,列出80多种疾病的通用药物,给医生处方用药带来了方便,也为后世学医的人打开了通向医药殿堂的大门。

陶弘景首创按药物的自然属性和主治作用分类的方法,一直为我国后来的药物学家所借鉴。唐代的《新修本草》,就是在这本书的基础上补充校刊的。

陶弘景除用主要精力从事药学研究外,还著有《真灵位业图》、《真诰》等道教经籍。晚年受佛教“五大戒”,主张儒、释、道三教合流。

相关参考

山中宰相陶弘景隐士中有那么一种人,他们虽然没有官职,也不肯出来做官,但他们并不是完全和官场断绝来往,反而往往和官场有千丝万缕的联系,有的人甚至对政局具有举足轻重的影响。之所以称他们为隐士,完全是因为他

俗话说:「”乱世出英雄”,实际上也出奇人。在南北朝时期那段历史上的大乱世,就有这么一位奇人。他在山中过着闲云野鹤般悠闲的日子,虽不在庙堂,但凡大事,国君常常咨询于他。人虽在山中,却仍能影响一些重大决策

陶弘景,南朝梁时丹阳秣陵(今江苏南京)人,是著名的医药家、炼丹家、文学家,人称“山中宰相”。作品有《本草经集注》、《集金丹黄白方》、《二牛图》等。个人生平>自幼聪明异常,十岁读葛洪《神仙传》,便立志养

陶弘景陶弘景别名华阳隐居、山中宰相,出生丹阳秣陵(今江苏南京),是南北朝时期南梁的文学家、医学家,历经宋、齐、梁三朝,是当时有名的人物,他对本草学贡献颇大,可以说是一位博物学家。陶弘景的故事>于齐永明

南朝齐梁时医学家、道士和道教思想家。字通明,自号华阳隐居。丹阳秣陵(今南京)人。梁武帝(502—549在位)礼聘不出,但朝廷大事辄就谘询,时人称为“山中宰相”。卒谥“贞白先生”。主张儒、释、道三教合流

南北朝人物本名:陶弘景别称:华阳隐居、山中宰相字号:字通明所处时代:南北朝(南朝齐梁时期)出生地:丹阳秣陵(今江苏南京)出生时间:公元456年去世时间:公元536年主要成就:编著成《本草经集注》《本际

陶弘景画像 陶弘景是著名的医药家、炼丹家、文学家。医学家和文学家的身份集于一身,这陶弘景也是略厉害,他有着什么样的经历呢?陶弘景是哪个朝代的人物? 陶弘景简介 陶弘景(公元456—536年)

陶弘景画像 陶弘景是著名的医药家、炼丹家、文学家。医学家和文学家的身份集于一身,这陶弘景也是略厉害,他有着什么样的经历呢?陶弘景是哪个朝代的人物? 陶弘景简介 陶弘景(公元456—536年)

陶弘景画像 陶弘景这个名字很多人可能不是太熟悉,喜欢历史文学的人可能就会知道了。陶弘景这个人,不仅精通医药和炼丹,还写下不少的著作,那陶弘景有什么之称,陶弘景号是什么? 陶弘景有什么之称 陶

陶弘景(公元456—536年),字通明,南朝人,历经宋、齐、梁三朝,曾经为官,后辞官归隐坚决不再出仕,精通医药、炼丹,在文学方面也颇有造诣,有不少着作传世。陶弘景从小聪明好学,博览群书,十岁的时候因为