军事百科 P-51“野马”战斗机

Posted 轰炸机

篇首语:弱龄寄事外,委怀在琴书。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了军事百科 P-51“野马”战斗机相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

军事百科 P-51“野马”战斗机

P-51“野马”战斗机

美国战机

第二次世界大战爆发前,美国战机研制领域呈现出欣欣向荣的大好局面,一批优秀的机型相继问世。由于美国参加研制的厂家多、生产能力强、后勤保障出色,因此使其战机的生产和装备量极大,许多型号都达到了上万架之多。这些飞机广泛用于欧洲及亚洲战场,为盟军取得最后的胜利立下了大功。

1.1 P-51“野马”战斗机

P-51“野马”(Mustang)是美国陆军航空队在第二次世界大战期间最有名的战斗机之一,也是美军众多单引擎战斗机之中航程最长、对于欧洲与太平洋战区战略轰炸护航最重要的机种。该机的生产数量在二战美国战斗机中排名第二,仅次于P-47“雷电”战斗机。

TIPS

世界上著名的电视节目品牌——Discovery探索频道曾在《军武科技排行榜——十大战机》中将P-51选为历史上十大战斗机第一名。尽管这一排名完全是站在主观立场上作出的,未必完全公允,但是也足见该机在美国人心中的地位有多么重要。

研制历史

1939年9月,德军入侵波兰,第二次世界大战由此爆发。德军以惊人的速度向北欧和西欧进犯,与欧陆一海之隔的英国感到了空前的压力和危机。1940年春,英国派出一个飞机采购团向美国订购战斗机。美国北美飞机制造公司答应在较短的时间内为英国生产一种新式战斗机。经过120天的研制,10月11日样机组装完成,10月26日试飞成功。新机服役编号定为P-51,英国人给它取名为“野马”。

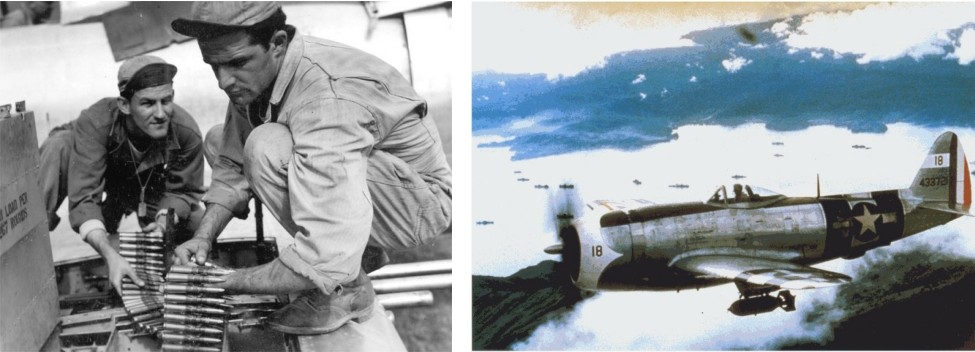

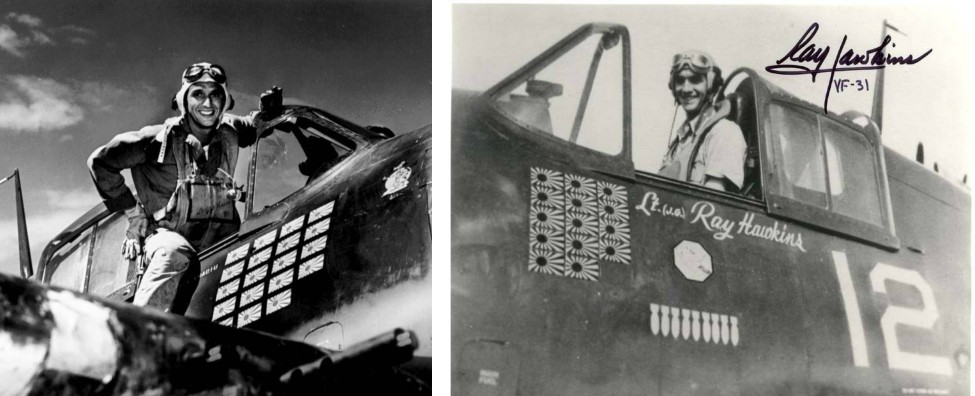

美国研制的这批“野马”在英国“骑手”的驾驭下开始搏击蓝天。英国空军利用P-51战斗机实施“零高度攻击”(在10米高度以下飞机高度表指示为零),猛烈打击德军地面部队和运输线。1943年秋,战斗性能大大超过A型机的P-51B型机问世,其首先装备于美国陆军航空兵第354战斗机大队。此后,“野马”家族不断壮大,在第二次世界大战中立下了赫赫战功。

设计特点

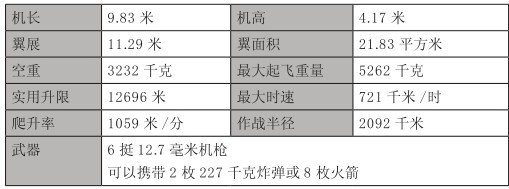

整体性能

P-51被公认是二战各国主力战斗机中综合性能最出色的机型。由于最初是设计用于出口的型号,因此P-51的早期机型无法取得涡轮增压器,而采用了与P-40相同的液冷发动机,但修改进气方式以降低空气阻力,并纳入了层流翼设计用以强化高速性能。

P-51的机身设计短小精悍,搭配有着层流翼构型的主翼,使得该机拥有绝佳的飞行性能。P-51的滑油和冷却水的冷却器的布置由机尾向前延伸至机翼下方,并不像“喷火”等战斗机将冷却器装置在机翼上,因此拥有较一般战机更大的机内载油量。为了保障长时间在高空作战, P-51首次在单发战斗机中将增压座舱作为标准配备。

此外,P-51的起落架轮距较大,所以在相对不平整的地面降落时,较以前的同级战斗机更加稳定,所以得到常在战地机场上起降的飞行员好评。

动力装置

早期“野马”(P-51A、A-36A)采用艾利森V-1710发动机。该系列发动机仅有一级一速机械增压器,当飞行高度超过3658米后,输出功率下降很快,高空性能不佳。之后的改进型改装由英国罗尔斯·罗伊斯公司授权美国派卡德公司生产的梅林发动机(V-1650),装有两级两速机械增压器,充分改善在4572米以上高度时飞机的功率输出,这就是最著名的P-51B/C/D。

武器配备

“野马”在不同型号中采用过不同的武器装备:

早期的美国陆军航空队 P-51A 或英国皇家空军的“野马”I 采用过 4 挺 12.7 毫米勃朗宁机枪及4挺7.62毫米勃朗宁机枪。

英国皇家空军“野马”IA 采用过 4 挺 20 毫米希斯潘诺机炮。

美国陆军航空队的 P-51 B/C 采用 4 挺 12.7 毫米勃朗宁机枪。

P-51 D 采用 6 挺 12.7 毫米勃朗宁机枪(地勤也可根据飞行员的需要改装成 4 挺 12.7 毫米勃朗宁机枪,降低翼载提高机动性)。

战后的 F-82 采用 8 挺 12.7 毫米勃朗宁机枪。

型号概览

战斗机型

NA-73“野马”I 型

英国皇家空军订购的第一批“野马”战斗机,使用V-1710-F3R发动机与4挺7.62毫米机枪,共计320架。

NA-83“野马”I 型

英国皇家空军订购的第二批“野马”战斗机,与第一批仅有细微差异,共计300架。

NA-91“野马”IA 型

英国皇家空军订购的第三批“野马”战斗机,共计150架,其中93架改用4门20毫米机炮。

P-51A

P-51定型生产后的第一个型号。

P-51B

在1942年取得梅林发动机后,经过大幅修改的P-51B正式登场,其性能足以和当时德国的主力战机Bf-109和Fws-190等战机对抗,并为后续的机型奠定下良好的基础。

P-51C

C型将B型机的座舱罩改为英国“喷火”战斗机的气泡式座舱,其余跟B型机相同。

P-51D

P-51B的改进型,也是“野马”家族中产量最大、名气最大的一位,于1944年服役。P-51D采用泪滴型座舱罩且机身流线设计更加简练,除了换装拥有两段式增压器的梅林发动机,还强化了机载武器,达到了6门12.7毫米机枪与8枚空射火箭挂载点。仅使用机内油箱时, P-51D的续航力为1529千米,在携带可抛式油箱时具备2092千米的续航力,而其绝对续航距离可适3347千米。

在太平洋战区,自从美国海军陆战队在1945年年初攻下硫磺岛后,P-51D就以此做基地掩护B-29“超级堡垒”轰炸机轰炸日本各主要城市。1945年,日本战败投降,P-51D负责押解日方代表乘坐的飞机到中国芷江投降。

TIPS

在P-51D出现之前,美军战斗机的航程大多很短,而重量级的P-47及P-38在护卫任务上不尽理想。因此,轰炸机最后的1/3航程必须在没有任何护卫机下,顶着德军地面部队的枪林弹雨和德国空军战斗机的追杀,维持队形进行轰炸。这样虽然有时能摧毁目标,不过轰炸机的损失也很惊人。自从有了P-51D的护卫,轰炸机可以避开来自德国空军战斗机的威胁而专心对目标进行轰炸,进而给德国带来毁灭性的打击。德国空军元帅赫尔曼·戈林在战后接受访问时曾说:“当我看到P-51在柏林上空时,我知道大势已去!”

P-51H

P-51H是“野马”的最后一型改良版。由于美国在设计“野马”时,机身可承受的过载达到了7.33g,远远超过英国需要的5.33g,因此英国认为P-51的结构仍有轻量化的空间。北美航空为此展开了名为NA-105的研制计划,以P-51D设计作机身结构轻量化并换装三种引擎进行测试,分别是:P-51F(与P-51D相同的V-1650)、P-51G(梅林14SM发动机)和P-51J(艾莉森V-1710-119)。这三项改造案最后都未进入量产,但是测试时改良型的优异性能让北美推出了NA-126机型计划,也就是日后的P-51H。

P-51H 使用了装备无级变速机械增压器的梅林V-1650-9发动机,在高度7600米时达到784千米/时的高速,虽然整体性能大幅提升但是航程缩短。原本美军预定量产该机以取代P-47N,并签订2000架订单交由英格坞生产,不过因为日本投降,只生产了第一批555架后就取消了后续订单。由于生产时间太迟,因此P-51H在二战期间并无实战纪录;虽然就机体性能来说该机处于“野马”家族的顶尖地位,但是美军飞行员并不习惯其降低机体结构强度以换取性能的设计。

P-51K

K型机是D型机的加长航程版,拥有更远的航程。

非战斗机型

A-36A

P-51的对地攻击型,是加装了阻力板的俯冲轰炸机。A-36A前后有不同的绰号,一开始被称为“阿帕奇”(Apache),在西西里登陆后又改成了“入侵者”(Invader)。

F-6A 、F-6B、F-6C、F-6D、F-6K

以“F”打头的“野马”均为各型战斗机改装的战术侦察机。

作战经历

1944年3月,在著名的柏林大空袭中,P-51战斗机击落德机41架。6月,大批P-51战斗机参加了支援诺曼底登陆的空中作战。1944下半年,P-51已牢牢控制了西欧大陆的制空权。

1943年秋,P-51战斗机在远东和太平洋战场上参战。中印缅战区的第311战斗机大队和中国战场上的中美航空兵部队首批装备了P-51战斗机。在抗日战争最后两年中,中美飞行队的P-51战斗机以广西、湖南西南部地区为依托,发挥其作战半径大的优势,不断深入湘北、鄂、粤及沪宁一带日军占领区,猛烈袭击日军的机场及运输船队。在P-51等美制先进战机的打击下,日军最终失去在中国的制空权。1945年春,P-51战斗机为对日本本土进行大规模空袭的B-29轰炸机群进行护航。

1945年8月,日本宣布无条件投降后,中美混合团第5大队的6架P-51战斗机将1架日本百式运输机押解到湖南芷江机场。日本洽降代表、副总参谋长今井武夫在这里正式向中国军政当局投降。由此,P-51战斗机与“芷江受降”一道载入了中国抗日战争史册。

在第二次世界大战中,P-51战斗机立下了显赫的战功。据不完全统计,仅在欧洲战场上,P-51战斗机就出动了13873架次,投弹5668吨,击落敌机4950架,击毁地面敌机4131架,被誉为“战斗机之王”。

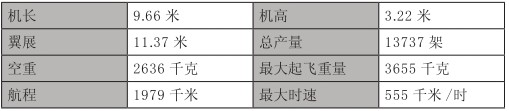

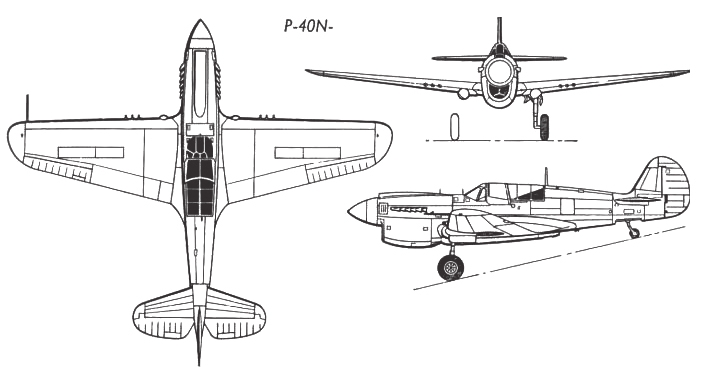

1.2 P-40“战鹰”战斗机

P-40“战鹰”(Warhawk)是第二次世界大战爆发时美国唯一量产且可以大量外销的新型战斗机,由寇蒂斯公司(Curtiss)用P-36战斗机的机体加上艾利森公司(Allison)的V-1710-19液冷式发动机建造而成。

研制历史

1937年7月,美国陆军航空队订购了最初的寇蒂斯XP-40原型机,实际上就是将第 10 架 P-36A(序号 38-10)的星型发动机改为艾利森V-1710-19发动机(艾利森-13),用后机身下的散热器进行冷却。1938年10月,第一架原型机展开试飞。1940年4月,P-40第一架生产型飞机首飞。截至1941年12月7日,大部分P-40B/C(A型并未投入生产)已经交付美国陆军航空队。这些飞机参与战争初期与日军的空战,但很快就被发现性能比不上日军使用的战机。

除了美国陆军航空队外,英国皇家空军也装备了P-40并命名为“战斧”(Tomahawk)。英国按照《租借法案》总共获得1180架飞机,在1941年~1942年间装备了北非和中东战场上的英国空军、加拿大空军、澳大利亚空军和南非空军。这些飞机中大约有100架后来被转交给美国援华志愿飞行队。第二次世界大战结束前,P-40总共生产13737架,产量高居美国战时主要战斗机的第三位。

型号概览

1939年4月27日,美国陆军航空队订购了生产型P-40,命名为“战鹰”(Warhawk)。首架P-40 与XP-40的主要区别是:机头上部设有很长的汽化器进气口,还改动了排气管、散热器和起落架等。第一款量产的P-40B机翼上装有4挺7.62毫米机枪,发动机整流罩上方另有两挺12.7毫米机枪,机上配备防护装甲板;自P-40C开始配备自封油箱;自P-40D开始将机翼上的机枪换成12.7毫米口径,并且取消发动机上方的配置;P-40E将武器进一步提升至6挺12.7毫米机枪;P-40F改装由美国生产的英国罗尔斯·罗伊斯梅林28型发动机;P-40K与产量最大的P-40N仍使用无涡轮增压的V-1710发动机。

由于欧洲战事吃紧,寇蒂斯公司的生产又被延误,因此,英国转而购买了原先法国定购的P-40出口型——霍克-81A,命名为“战斧”(Tomahawk)。1940年9月,寇蒂斯公司向英国交付了140架霍克-81A-1(战斧I),除仪表和附件外,这些飞机与P-40基本相同。由于英国空军对“战斧I”性能失望,因此这些飞机大部分用作教练机,随后又出现了110架带飞行员装甲、防弹玻璃风档和自封油箱的霍克 -81A-2(战斧 IIA)型飞机,该机在机翼内增加3两挺7.62毫米机枪。最后出现的“战斧”飞机是霍克-81A-3,装有两挺12.7毫米机头机枪、4挺7.62毫米机枪、不同于II型的自封油箱以及一个 197 升机腹油箱的挂架。英国一共获得930架霍克-81A-3型飞机,命名为“战斧IIB”。

作战经历

1941年7月,P-40于北非战场首次参加战斗任务,英国皇家空军第112中队是第一个使用P-40的作战中队,P-40著名的“鲨鱼嘴”涂装也是从此中队开始流传。据报道,P-40击落的第一批飞机是由叙利亚基地起飞的法国维希空军的几架美国造马丁“马里兰”飞机。另外数百架“战斧”飞机在英格兰待命,当预计的德国入侵并未发生时,便派往其他战区,一部分在同年11月到了土耳其,一部分(约195架)援助前苏联成为在东线参战的第一批美国飞机,另外一部分(约100架)移交给美国援华志愿飞行队(即“飞虎队”)。

“飞虎队”继承了英军的“鲨鱼嘴”涂装传统,并且更加广为人知。所谓“鲨鱼嘴”,即在P-40的机头上画上鲨鱼的嘴和眼睛,使机体造型形似虎鲨,这也成为“飞虎队”名称的由来(“虎”其实指虎鲨)。由于战术得当,“飞虎队”所取得的战绩比当时在菲律宾作战的美国陆军航空队要好得多。“飞虎队”的P-40战斗机曾参加了常德会战和衡阳保卫战等战役,和日本战斗机争夺制空权。之后P-51“野马”来华参战,P-40便渐渐改为对地轰炸。

1941年12月7日珍珠港事件爆发时,在夏威夷的绝大部分战斗机是 P-40B,面临日军飞机突然袭击,仅有少数几架起飞并成功击落日军飞机,这是美国陆军航空队所击落的第一批日本飞机,但付出了惨重的代价。

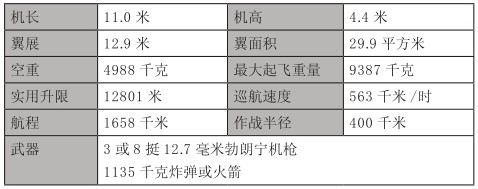

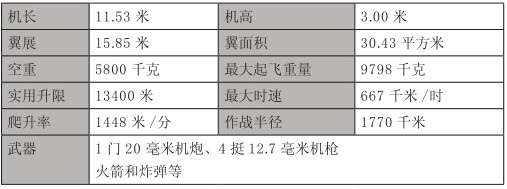

1.3 P-47“雷电”战斗机

P-47“雷电”(Thunderbolt)由共和飞机公司制造,是美国在二战中生产数量最多的战斗机。该机是美国陆军航空队在二战中后期的主力战斗机之一,也是当时外形尺寸最大的单引擎战斗机,其后期的M/N型更是同盟国使用的飞行速度最快的螺旋桨战斗机。除了用于空战外,P-47还多用于执行对地攻击任务。

研制历史

1939年9月,第二次世界大战爆发。面对德国的强烈攻势,盟军急需大量前线作战飞机。同年11月,刚刚成立不久的美国共和飞机公司临危受命,开始研制一种新的战斗机。最初的试验机称为XP-47,后出现多种方案,分别称为XP-47A、B等,定型后称为P-47。美国陆军航空队对新机提出的要求是,在吸取欧洲战场经验的基础上,强调大功率、强火力和重装甲,能为己方突防轰炸机群提供有效的空中掩护。

1940年初,XP-47A便已经设计完成。该机采用的动力装置是当时流行的爱立生V型液冷式发动机。不久,美国军方又要求改用普拉特·惠特尼公司的R-2800型气冷式发动机。理由是艾利森V型发动机虽被当时所广泛使用,但发展潜力不大;而新型的R-2800型发动机功率大,且装有由通用电气公司制造的废气涡轮增压器和增压空气再冷却装置。改装新的动力装置并非简单的拆换问题,而是飞机结构甚至涉及所有方面的重新设计,改装后的飞机自然会有很大的不同。改装R-2800型发动机的飞机称为XP-47B,后称为P-47B,原来的XP-47A随即被淘汰。

1941年5月6日,P-47B 首飞成功。试飞证明,该机在 5000米以上的高空可以400千米/时的速度盘旋,高空机动性能良好;并在8470米的高度创造了时速690千米的最大平飞速度纪录。试飞后, P-47便有了“雷电”的绰号,并签订了第一批生产合同。

1942年5月,P-47正式批量生产,一直持续到20世纪50年代初才关闭生产线。在此期间,P-47一共生产了15683架。一种飞机的产量如此之高,这在现代飞机中是没有过的,在历史上也是少见的。

型号概览

P-47B

P-47B两侧机翼内各装有3挺12.7毫米勃朗宁机枪,各备弹200发。为了解决XP-47B试飞中发现的副翼结冰和升降舵破裂的问题,定型后的P-47B上使用了全金属的控制面蒙皮。座舱盖也改成了向后滑动的模式,解决了容易卡住的问题。座舱盖设计上的变化使机背上的无线电天线桅杆向后移动了一段距离。

由于是在生产中逐次改进,所以每一批次的P-47B都有所不同。P-47B S/N 41-5951之后的飞机上又引入了挡风玻璃除霜器;从S/N 41-5974 开始 P-47B 发生了重大变化,使用了先进的控制面动作限制器,并采用水平尾翼安装角和新式起落架轮胎。S/N 41-6016 之后的飞机又改进了机枪抛壳槽。

P-47B 安装了1470千瓦的生产型R-2800-21发动机,发动机驱动一具直径3.65米的柯蒂斯电气C542S-A6 螺旋桨。由于内部装备数量的增加,所以空重、正常起飞重量、全备重量分别达到了4239千克、5554千克和6057千克,最大平飞速度则达到690千米/时。P-47B一共制造了171架。

P-47C

P-47C 是“雷电”的第二种生产型。一开始P-47C使用与P-47B一样的发动机,后来改为1716千瓦的R-2800-59发动机。P-47C的特征是前机身更长,机腹有挂架,可以挂载炸弹或可抛副油箱。

第一架P-47C于1942年9月下线。P-47C的垂尾经过改进,结构加强并使用金属蒙皮的方向舵面(加长6.45厘米),解决了高速时尾舵颤振问题,这个问题曾导致数架P-47B 在高速俯冲中坠毁。氧气系统也有所改进,氧气罐从P-47B的1个增加到4个,其中一个安排在左翼前缘内。

P-47C还安装了新的无线电系统(SCR-274-N指挥电台和SCR-515-A),并把 P-47B 向前倾斜的天线桅杆改成更短的垂直桅杆。P-47C-2-RE批次被看作是第一种真正能作战的“雷电”,因为这一批次的飞机在机腹安装了挂架,从而增加了航程和任务灵活度。当在 P-47C 机腹下挂载一具 909 升的副油箱时,在3048米以372千米/时速度巡航,航程可达2015千米。P-47C-5-RE批次引入了改进的无线电系统、仪表和天线,甚至还有座舱加热器。P-47C共生产602架。

P-47D

P-47D是“雷电”家族中最重要的型号,使用1716千瓦的R-2800-21W或带注水加力的1891千瓦的R-2800-59W发动机,飞机两翼各增加一挺12.7毫米勃朗宁机枪,使机枪总数达到8挺。在生产过程中,每一批次的飞机都有数量繁多的改进型号,使得前后期的P-47D 看起来大相径庭。P-47D 共生产12602架。

从P-47D-15-RE批次开始,飞机都安装了翼下挂架,从而使机腹和机翼下都能挂载炸弹或副油箱。为了适应机翼副油箱,在机翼里铺设了新的燃油管道。机翼挂架可以装载两枚454千克炸弹,或机翼机腹挂架一共挂载三枚227千克炸弹,最大外挂1113千克。在每侧机翼下挂载491升副油箱时,可以增加241千米航程。另外,还特别为早期的P-47C和P-47D设计了可以在机场安装的机翼挂架,但改装工作需要花费维护人员大量的工时。由于机翼挂架的阻力,导致P-47D最大速度降低了72千米/时,后来的流线型挂架把损失降到24千米/时。

P-47M

为了提高P-47系列的飞行速度,美国陆军将XP-47J的技术转移至P-47D上。4架P-47D换装了输出功率达2058千瓦的R-2800-57(C)发动机与通用动力CH-5涡轮增压器,并拆除炸弹挂架以便让机身更加流线。这3架测试机得到了YP-47M的编号,在测试时达到了时速761千米的成绩。此外,第二架YP-47M换装了新的主翼后成为P-47N的原型机。

在1944年的欧洲西线战场,除了气式战斗机,V-1巡航导弹也威胁着盟军部队。为了对付这些新式武器,美国生产了130架P-47M,从1945年1月起配属在第56战斗机大队。但是,新的引擎与增压器的调整问题让整个大队的出勤率不佳。即便如此,这些P-47M仍然在西线战场负责拦截4个中队的德军喷气式战斗机。在德国投降前,56大队损失了12架P-47M,11人死亡;在战争结束前半个月,还有2架被防空炮火击落。

P-47N

P-47N为最后一款“雷电”量产型,设计用来作为轰炸日本本土的B-29的护卫机,为此要加大载油量以增加航程,重新设计的机翼各有一个189升的油箱。1944年9月,第二架YP-47M换装这种机翼进行试飞,成功地让航程增至3200千米,而矩形的翼尖也加强了滚转性能。该机型一共制造了1816架。

作战经历

1942年末,P-47“雷电”战斗机开始交付部队。1943年初,P-47投入欧洲战场使用,不但为轰炸机护航,而且也用于对地攻击。在欧洲南部的地中海战场上,P-47作为 P-40 的替代型,于1943年11月加入战斗,也立下了不少战功。1943年夏天,P-47战斗机开始进入太平洋、亚洲战场,曾在印度、缅甸和中国大陆等作过战。据资料介绍,被派往缅甸支援英军作战的有16个大队,可以说这是P-47投入量最大的一个地区。另外,还有少量“雷电”战斗机中队进驻墨西哥和巴西等国。

1944年春天,两个P-47战斗机大队被派往中国成都地区,主要任务是为B-29轰炸机护航。在持续两年多的战斗中,P-47对日本战斗机的作战连连取胜,使日军遭受重大损失。1945 年初,新的 P-47N 远航程型投入使用(作战半径达1600 千米),正赶上参加对日本的战略轰炸,在火攻日本的行动中立功不小。

据统计,各型P-47“雷电”战斗机在第二次世界大战中,共飞行193.4万小时,战斗出动54.6万架次,消耗燃油7.72亿升,发射子弹1.35亿发、火箭6万枚,投掷炸弹13.2万吨。空战得失比为4.6比1,即击落敌机4.6架,自己损失1架,千架次出动损失率是7架。这些记录在第二次世界大战的作战飞机史上都是名列前茅的,有的甚至是史无前例的。

TIPS

P-47在太平洋上的主要对手是日本“零”式战斗机,这种飞机轻巧灵活、爬升性能好,曾在太平洋上空横行多年。与“零”式战斗机相比,P-47在爬升率、转弯半径等性能上稍逊一筹,但在速度和俯冲性能上却毫不逊色,尤其是火力和生存能力,在当时的战斗机中是最优秀的。美军飞行员根据两种飞机的优劣长短,摸索出一套扬长避短的有效战法,使P-47在与“零”式战斗机的频繁空战中连连获胜。

P-47还造就了一大批著名的王牌飞行员和飞行队。据资料记载,在整个欧洲空战中,单是驾驶P-47战斗机、个人击落敌机20架以上的飞行员就有7人,如美军在欧洲战场的头号王牌弗朗西斯·S·加布雷斯基和二号王牌罗伯特·S·约翰逊等。而获得王牌飞行员资格的飞行员则为数更多。在太平洋战场上,驾驶P-47屡立战功的有尼尔·E·基尔比等。

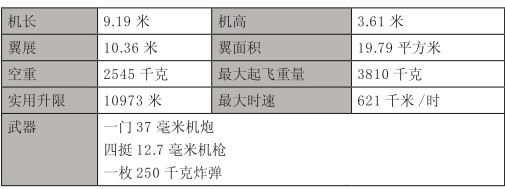

1.4 P-38“闪电”战斗机

P-38“闪电”由洛克希德公司生产,可以执行各种任务,包括俯冲轰炸、水平轰炸、对地攻击和侦察,在机翼下加装副油箱后,可成为远程护航战斗机。该机在太平洋西南部战场得到了最广泛也是最成功的应用,其中最辉煌的战绩是成功猎杀了日本联合舰队司令山本五十六。

设计特点

关于P-38的评价很复杂,其缺点和优点都很突出。P-38及其改型比当时最好的单引擎战机要难控制,而且在早期的型号当中,座舱内供暖不足,飞行员执行高空轰炸机远程护航任务中经常被冻得失去知觉。还有发动机的问题——相当一部分P-38因为发动机故障而坠毁,问题包括润滑油冷却进气口控制不良,在欧洲战场高空造成润滑油温度过低,引起失火或者爆炸;涡轮增压器结构强度不足,有时发生涡轮叶片在高速转动下脱离增压器,对飞机其他部位产生破坏。后期的J-25等型号简直就是德国空军的活靶子,因为他们的引擎总是发生故障。德国飞行员在被P-38追击时经常会做大角度俯冲,因为他们知道P-38这时很难再继续追击。

尽管不是最好的格斗战机,P-38还是有很多优点:航程远、载弹量大、速度快、爬升率高且火力密集。P-38是一种可怕的截击机和攻击机,如果由高素质的飞行员驾驶,它也是一种可怕的战斗机。在太平洋战场上,P-38击落了超过1800架日本战机,有100多名驾驶它的飞行员击落了5架或多于5架敌机,成为了王牌飞行员。

如同许多其他美军战斗机一样,P-38有许多派生型号,包括 P-38D、P-38E、P-38F、P-38G、P-38H、P-38J、P-38和P-38M,其高速度和机头较大的空间也很适合作为侦察机,因此也产生了装备照相机的侦察型F-4和F-5。

作战经历

欧洲战场

第一支使用P-38的部队是美军第1飞行大队。在珍珠港事件后,第1飞行大队加入了驻扎在圣地亚哥的第14大队,以保卫美国西海岸。在中途岛海战后,美国陆军航空队开始派遣战机进入英国,参加波列罗计划。第1飞行大队的P-38以冰岛为中转站飞到了英国。8月14日,一架P-38F和一架P-40在冰岛外围执行任务时击落了一架Fw-200,这是第一架被美国陆军航空队击落的德国空军飞机。

TIPS

F-5通常都是单机执行任务,所以它们一旦失踪就再也无法被找到。著名的飞行员、哲学家和作家圣·艾修伯里在1944年7月31日驾驶一架F-5执行对法国里昂的侦察任务中失踪。2000年,一个法国潜水员在马赛附近的海底发现了一架F-5残骸,它在2004年4月被确认为是圣·艾修伯里失踪时驾驶的飞机。

TIPS

1942年7月,第71战斗机中队的P-38降落在高克希尔(位于英国林肯郡),交接仪式定在8月中期。在交接仪式的前一天,高克希尔遇到了二战中对它的唯一一次空袭。一架德国轰炸机飞到了机场上空,向两条新建跑道的交叉处扔下了一颗炸弹。这颗炸弹正中目标但是没有爆炸,于是这里的战机仍然可以起飞。有趣的是,那颗炸弹在当时竟无法被移走,所以在二战期间,盟军战机每次从这里起飞都要从它经过。

TIPS

P-38曾是一些电影中的明星,比如《山本被击落了》(1944年)展示了P-38编队猎杀山本五十六的全过程,包括了可能是由P-38的机载摄影机拍下的山本座机燃烧着坠入丛林的片段。此外还有《迪克·邦格:太平洋上的王牌飞行员》(1944年)、《一个叫做乔的人》(1943年)、《P-38侦察机飞行员》(1944年)、《来自各方面的天使》(1945年)和《王牌飞行员:铁鹰 III》(1992年)等,都是以P-38为主角。

在执行了37次没有与敌人交火的任务后,美国陆军航空队第1、第14和第82飞行大队加入了在北非的第12航空军,它是为了完成“火炬”计划而建立的。1942年11月19日,P-38护卫B-17完成了对突尼斯的一次轰炸任务。1943年4月5日,第82飞行大队的26架P-38F击毁了31架敌机,成功夺取了制空权。此后,德军给P-38起了“双身恶魔”的绰号。此外, P-38在地中海上空也表现得很活跃。不过,P-38在德国上空却不那么成功,在北方的高空执行任务时它简直就是一个“冰箱”,而且其格斗性能远远不如Fw-190和Bf-109。

太平洋战场

P-38在太平洋战场上被应用的最广泛也最为成功,主要得益于其具有完美的高速性能和超长的航程。P-38是美国陆军航空队众多战机中击落日本战机最多的一型。在热带海域,P-38的机舱没有像在欧洲战场上一样的保暖问题。实际上,因为在飞行中不能随便打开座舱盖(否则飞机会剧烈的颤动),舱内的温度很高。尽管P-38的性能不如“零”式和其他许多日本战机,但它那密集的火力对于防护能力很差的日本战机来说也是毁灭性的。

而最广为人知的,是P-38完成了二战中最著名的一次截击:1943年4月18日,美军飞行员驾驶P-38击落了日本海军司令山本五十六的座机。在美国情报部门破译了一则密电之后,情报人员发现山本将会到布干维尔岛的前线视察。于是,美军派出16架P-38参与击落山本座机的行动。机队先在海平面以上3米至15米的高度低空飞行700千米以避免被发现,发现目标后由4架飞机攻击山本座机,其他12架掩护。P-38机队与护航的“零”式战机发生了激烈战斗,最终山本座机被击中,坠入丛林中。

1943年3月2日至4日的俾斯麦海战中,P-38在高空为第5空军和澳大利亚轰炸机与攻击机护航,这次海战对日本人来说是一次沉重的打击。第39战斗机中队的两位P-38王牌飞行员在这次海战的第二天牺牲。

驾驶P-38的王牌飞行员

理查·波恩和托马斯·麦奎尔是美国陆军航空队驾驶P-38的头号王牌。两人在空中都是富有进攻性的飞行员,每次战斗之后,他们的P-38都会破烂不堪。

作为王牌中的王牌,理查·波恩在击落了40架敌机后回到美国。他死于1945年8月6日,也就是日本遭受原子弹轰炸的那一天,其驾驶的P-80喷气式战机在起飞时坠毁;托马斯·麦奎尔在击落38架敌机后,于1945年1月于菲律宾上空被击落。两人都被追授了荣誉勋章。

此外,著名的飞行员查尔斯·林白驾驶着他的P-38击落了至少1架日本战机;美军第七号王牌飞行员查理斯·麦克唐纳也驾驶着他那名为“Putt Putt Maru”的著名P-38击落了28架日本战机。

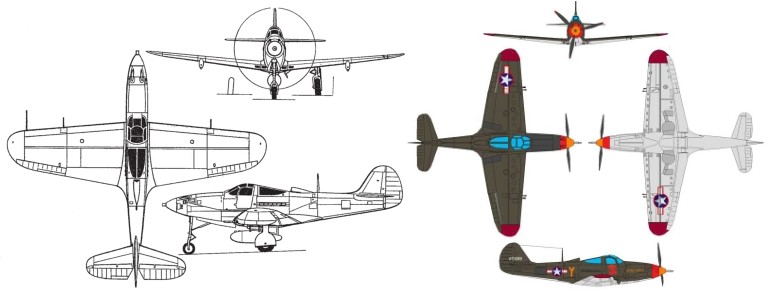

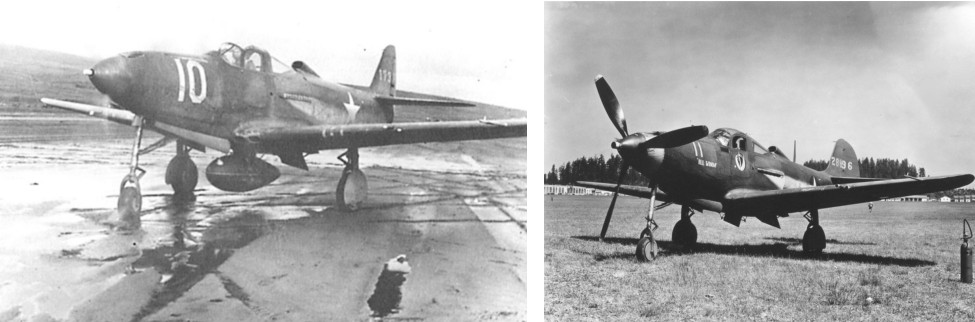

1.5 P-39“空中眼镜蛇”战斗机

P-39是美国贝尔飞机公司设计的战斗机,绰号“空中眼镜蛇”。

研制历史

第一架XP-39原型机于1938年4月6日首次试飞,该机配备了V-1710-17液冷式发动机和通用电气公司的涡轮增压器,以提升高空性能。机鼻空间可以容纳大口径机炮,成为P-39在火力配置上的主要特点。原型机的性能相当出色,在6千米的高度可以达到628千米/时的空速。然而,美国陆军航空队随后要求拆除涡轮增压器,导致P-39的性能一落千丈。不仅如此,自封油箱减少了机身内燃料携带的容量,缩短了的滞空时间,使得量产型P-39与预期的性能差距很大,甚至被批评为尚未服役就落伍的战机。

设计特点

P-39是第二次世界大战期间一种很有特色的飞机。它与其他同时期的战斗机设计上最大的差异就是发动机的位置:P-39的发动机是在机身的中央、飞行员的后方,前方的螺旋桨以一条很长的驱动轴由发动机驱动。这种设计最大的优点就是将整架飞机重量最大的部分放置在飞机重心的位置上,使得飞机的运动性能得以提升。另外一项特点是它的前三点起落架,有别于当时广泛运用在战斗机上的后三点起落架。

P-39在机鼻安装一门37毫米机炮,另有7.62毫米与12.7毫米机枪各两挺,机腹中线挂架可以携带一枚250千克炸弹。这在二战时期也称得上是强火力。

作战经历

P-39在第二次世界大战初期短暂地作为美国陆军航空队的主力,但是很快就退居二线,成为担任训练的角色。美国转而根据《租借法案》将大量出厂的P-39运往前苏联,让这种飞机在欧洲东线战场找到另外一片天空。大战结束时P-39总共生产9529架,扣除损失的部分,有多达4789架运抵前苏联。虽然前苏联刻意压低外援飞机在战场上的表现,但P-39凭借其机动性能、火力以及当时苏联最缺乏的无线电设备,获得相当多的好评,也创下优异的击落敌机的纪录。

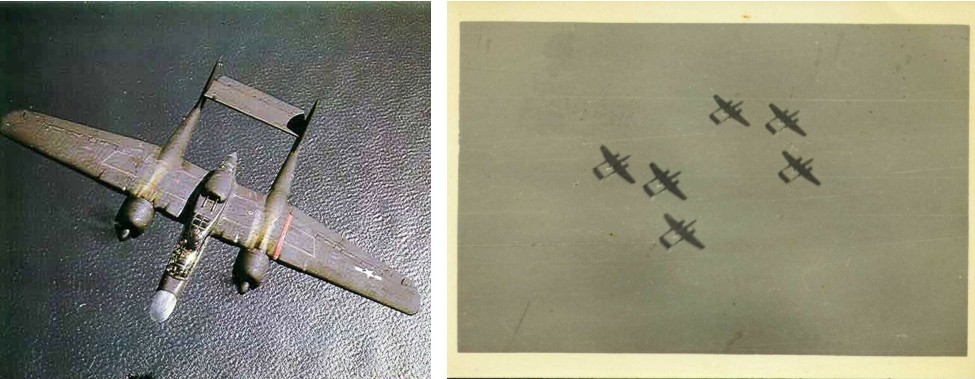

1.6 P-61“黑寡妇”夜间战斗机

P-61“黑寡妇”是世界上第一种实用的夜间战斗机,也是美国陆军航空队在二战时期起飞重量最大的战斗机。该机最先利用雷达进行导航,可在夜间进行空中格斗。

研制历史

美国陆军航空队的夜间战斗机开发计划自1940年8月开始,位于伦敦的美军陆航办公室对不列颠空战中皇家空军如何使用雷达对德国空军进行拦截任务有着深刻认知。当时,英国即将开发出一款可以安装在飞机上的雷达,在台柴特委员会(Tizard Mission)的运作下,美国于 1940 年 9 月获得了英国许多先进科技授权,包括雷达。

之后,英国采购委员会向美国的飞机制造公司提出需要一种高空、高速、装有雷达、可在空中进行8小时长时间巡逻、并可在炮塔内装入任何英国指定武器的重型战斗机,以拦截德国轰炸机在夜间对伦敦进行攻击。杰克·诺斯罗普的开发团队认为这样的需求需要一架多发动机大型战斗机才能满足要求。

由于设计复杂且耗费相当长的时间,当P-61在1944年进入太平洋战区开始服役时,盟军在欧洲和太平洋战场都已经取得制空权,使得该机没有太多发挥的余地,战果比P-38或“蚊”式等改装的夜间轰炸机要少许多。

设计特点

作为美国第一种为夜间作战设计的战斗机,P-61的大小接近中型轰炸机,装有两台1492千瓦的普拉特·惠特尼R-2800-10“黄蜂”发动机,双方向舵装在尾部支撑桁架上,起落架为前三点式。中央机舱有机头雷达、驾驶舱(驾驶舱内还有一个坐在飞行员后上方的雷达员)和后部的射击员舱。可伸缩的副翼使襟翼有可能延伸至机翼后缘的全长。P-61是世界上第一种用玻璃钢制作雷达罩的飞机,也是世界上第一架乘员为3人的重型战斗机。

该机的武器系统由装在机身下突出部分的共带600发炮弹的4门20毫米机炮和装在顶部遥控操纵炮塔内的共带1600发子弹的4挺12.7毫米机枪组成。这4挺机枪像机炮一样通常由飞行员向前射击,但射击员也能开锁、瞄准,作为飞机上半球活动防御武器。

P-61机身涂成黑色,常常隐蔽于夜空中,依靠其先进的机载雷达搜索、发现目标;一旦捕获目标,便迅速调整姿态立即扑过去,以猛烈的火力将目标击落。由于P-61与“黑寡妇”蜘蛛有诸多相似之处,所以人们给它起了“黑寡妇”的绰号,并在机头绘上蜘蛛图案。

作战经历

P-61正式生产后,很快装备部队。从1943年1月至1944年6月,美军先后组建了15个P-61夜战中队,并相继派往各个战区。尽管“黑寡妇”问世较晚,但却取得了很好的战果。在欧洲战区,德国后期投入使用的JU-88型、DO-217型轰炸机共计被“黑寡妇”击落237架。美国陆军航空队的P-61在欧洲战区夜间作战中,损失率仅为0.7%。

在第二次世界大战的最后一年,“黑寡妇”成为美国陆军航空队的标准夜间战斗机,经常独自出动去伏击各个敌方袭击者。

TIPS

当前世界上仅存两架P-61机体。其中一架放置于美国俄亥俄州空军博物馆,另一架位于中国北京航空航天大学内的北京航空馆。

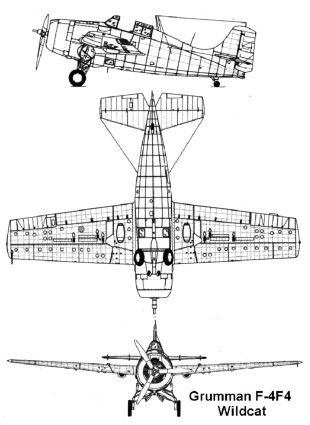

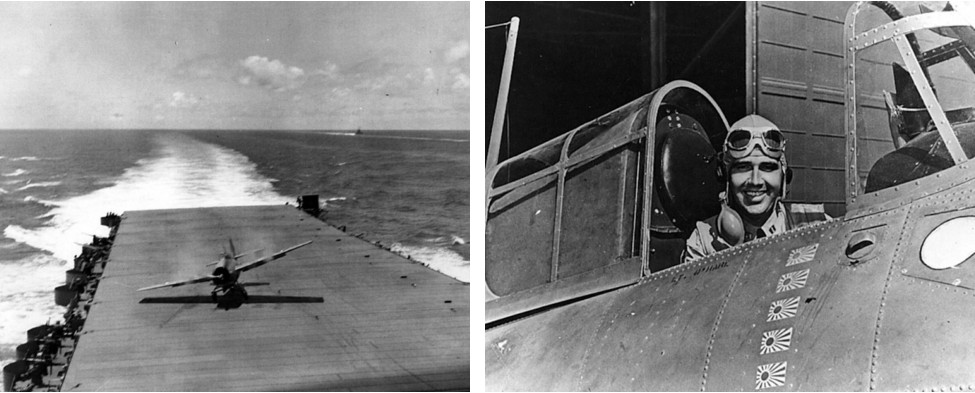

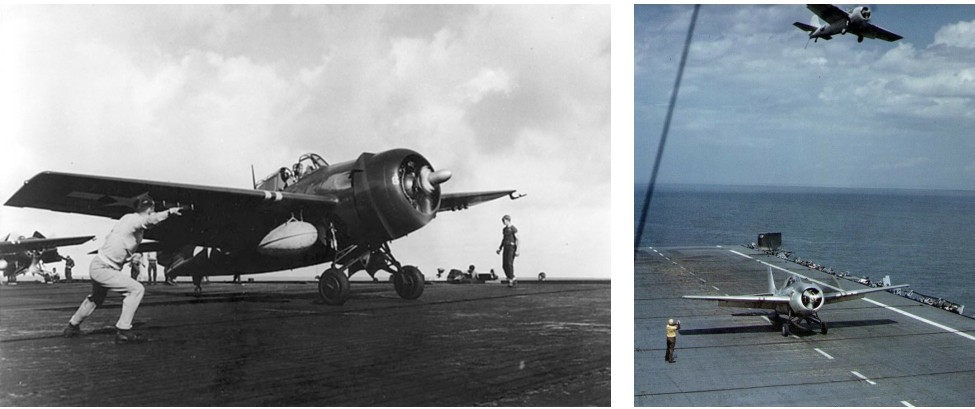

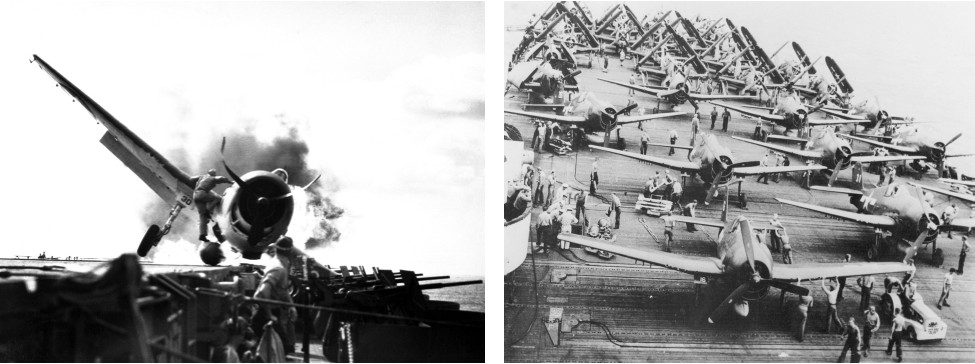

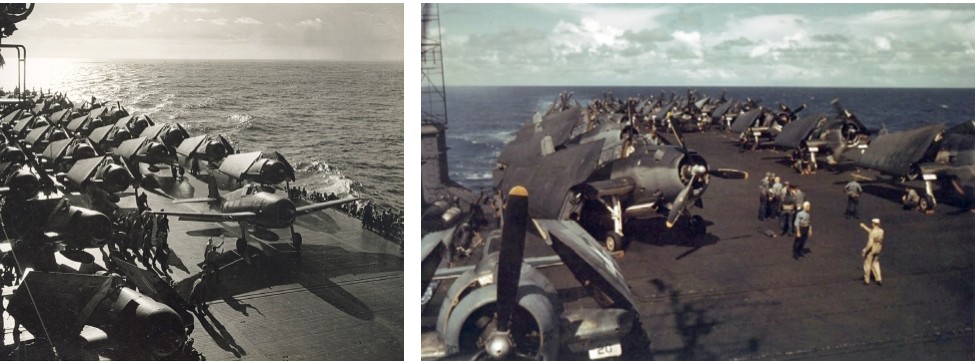

1.7 F4F“野猫”战斗机

F4F是美国海军与海军陆战队在第二次世界大战爆发之际最主要的舰载战斗机,也是遏制日本“零”式战机与稳定美国在太平洋地区制空权的关键角色。其昵称“野猫”(Wild Cat)也成为格鲁门公司以猫作为战斗机昵称的初始产品。

研制历史

1936年3月,美国海军与格鲁门公司签订新型舰载战斗机的发展合约,将其设计的G-16原型机编号为XF4F-1。这架原型机的性能逊于同时竞标的布鲁斯特公司F2A战斗机,而让后者成为美国海军第一种单翼舰载战斗机。美国海军随即取消XF4F-1的合约,因此这架原型机并未进行任何试飞。

之后,格鲁门公司继续修改设计,维持了XF4F-1大致机身结构,将双翼改为中单翼,发动机使用普拉特·惠特尼R-1830-66双黄蜂气冷式发动机。虽然外型上有很大的差异,这架新飞机的军用编号仍沿用前一架而为XF4F-2。1937年9月,XF4F-2进行第一次试飞,虽然最大平飞速度有所提高,但仍低于海军的要求。

不过,XF4F-2的表现引起了海军方面的注意,并授权格鲁门继续研发,即XF4F-3。新设计将发动机改为输出功率更大的R-1830-76,配合两级两速机械增压器,翼展加长,同时将翼端改为方型,机身也与以延伸和加强,螺旋桨自先前的两叶换装为三叶衡速设计。这些改进终于让XF4F-3突破480千米/时的最低要求,达到533.6千米/时的最大飞行速度。机载武器方面则是在发动机整流罩两侧各有一挺7.62毫米机枪,两侧机翼各有一挺12.7毫米机枪。

美国海军至此终于对XF4F-3的性能表示满意,在1939年8月签订第一批54架订单,不过将发动机整流罩的机枪取消,两侧机翼增加为两挺12.7毫米机枪。不过,F4F-3并未安装装甲与自封油箱。第一批量产型于1940年12月交付海军VF-4中队,“野猫”的昵称则是在1941年10月正式被官方认可使用。

设计特点

机体结构

F4F为全金属半硬壳,应力蒙皮以铆钉接合。中单翼内有两条主梁,方形翼端,翼剖面采用 NACA 23015 系列。起落架以人力操作的方式收起于机身两侧、机翼前缘的下方,尾轮为固定式,不可伸缩。飞行员座舱为密闭式,位于机翼的中央,在机翼下方两侧各有一个观测窗。

动力装置

美国海军与海军陆战队使用的“野猫”都采用普拉特·惠特尼R-1830系列发动机,除了F4F-3A采用一级两速增压器以外,其余都是两级两速。外销到英国的FM-1仍然使用R-1830,FM-2改用莱特公司R-1820系列发动机。

武器配备

F4F-3在机翼上装有4挺12.7毫米机枪,F4F-4以后与FM-1/2增加为6挺同样口径的机枪。此外,还可携带两枚45千克炸弹。

作战经历

珍珠港事件中,美国共有131架“野猫”分属于海军和海军陆战队的11个中队,其中又只有“企业”号航空母舰(CV-6)麾下的VF-6中队全面配属“野猫”。事件发生当天,“企业”号正将一部分F4F-3A送往威克岛。而位于瓦胡岛的11架“野猫”在地面被摧毁9架。

“野猫”崭露头角是在12月8日抗击日本攻击威克岛的行动当中:担任防卫的海军陆战队VMF-211中队在蒙受重大损失与面对高性能“零”式战机的威胁下,不仅击落日本企图轰炸威克岛的轰炸机,还将“如月”号驱逐舰击沉,迫使日军终止攻击并撤退。

“野猫”在大战初期最有名的空战纪录发生于1942年2月20日,当时美国海军派出“列克星顿”号航空母舰攻击拉布尔的日军基地,该舰麾下VF-3中队的艾德华H.欧海尔(Edward H. O'Hare)海军上尉驾驶“野猫”在5分钟之内击落5架日本海军一式陆上攻击机,不仅保护了航空母舰免受日机的攻击,也让他在该次空战中成为王牌飞行员,并获得美国军人最高荣誉——国会荣誉勋章。1943年,欧海尔不幸作战身亡,芝加哥的欧海尔国际机场就是为了纪念他而更名。

除了美国,“野猫”另一个主要使用国家是英国。F4F也是英国在大战初期性能较为优异的舰上战斗机,英国给它的绰号为“岩燕”(Martlet)。

1.8 F6F“地狱猫”战斗机

F6F是第二次世界大战时服役于美国海军的舰载机。在内部结构与装备上,它比旧式F4F“野猫”更为先进,但外观上除了机体更大以外,却所差无几,故此也被戏称为“野猫的大哥”(Wildcat's big brother)。

研制历史

在珍珠港事件之前,格鲁门公司就已经开始为F4F研发后续机种。太平洋战争爆发后,实战情况显示:纵使F4F结构上比“零”式战斗机更强,能够承受更多攻击,俯冲时的加速率也更高(美军飞行员往往依赖这优势而俯冲改出,避开“零”式的攻击),但在机动性与操纵性能以及爬升率上却未占优势。这对后来F6F与F4U的设计要求产生了不小的影响。

F6F的原型机在1942年6月26日试飞,改良型号XF6F-2装上了一个一段二速机械增压器,但表现并不理想。而当时海军并不热衷于为舰载机进一步提升高空性能,结果连带装上二级增压器的XF6F-3也未被重视,但这些测试为后来的F6F-4与F6F-5提供了经验。XF6F-3在1942年7月30日首次起飞,同时,新的改良也紧接进行。

F6F总共生产了12275架,而其中的11000架是在两年之间建造的。最后一架F6F于1945年11月交付。直到今日,仍有不少F6F存放于世界各地博物馆,甚至有还能够飞行。

设计特点

与F4F相同,F6F的设计特点也是方便生产、保持强稳机体结构。F6F原本采用莱特公司R-2600引擎,但为了提升战斗力,格鲁门决意要对其作进一步的改进,以改变“零”式战机在太平洋的优势地位。格鲁门为F6F装上了普拉特·惠特尼公司R-2800 引擎,功率提升到 1492千瓦,整体动力提升了25%。而R-2800的星型引擎设计,也确保一个气缸被击中后,仍可依靠其他气缸运作保持飞行。F6F驾驶舱的防护装甲共重96千克,设有防弹玻璃,密封油箱与冷却器都装有护甲,令其不易在战斗中受到攻击而漏油、严重损毁甚至失去动力,提升了受损飞机的回航率。

F6F的基本武器也和F4U相同,都是6挺勃朗宁M2重机枪。后来的改装令F6F能够挂载907千克炸弹,或者携带568升的附加油箱。机翼也可装上共6枚167毫米HVARs火箭,以攻击地面目标。

相比F4F狭小而难以控制的起落架,F6F采用了液压起落架,增加灵活性及强度,并能令起落架呈90度直角,内折入机翼之内。机翼的布置偏低,令F6F在飞行甲板上降落更加稳定。

型号概览

F6F-3

F6F-3是F6F原型机的第三个改进型号。其衍生了一系列夜间战斗机:F6F-3E在翼尖整流片上装上了AN/APS-4雷达,后期的F6F-3N则在相同位置装上了AN/APS-6雷达。这些夜间战斗机在1943年11月就开始派上战场。与F6F-3N相同的雷达配置日后也装在了F6F-5s上,衍生了另一夜间战斗机型号──F6F-5N。加装摄影机的F6F-5s则被海军定型为F6F-5P。

F6F-5

F6F-5是最常用的型号,包括再经改良的引擎、弹簧控制的副翼、拆除后部机舱窗罩、前部窗罩则采用新式强化玻璃。其中,F6F-5s有一项较为突出的改动,即尝试增加选用武器的弹性。除了原有的6挺勃朗宁机枪,F6F-5s也可以拆下两边各1挺勃朗宁机枪,换上220 发弹药的 Hispano-Suiza HS.404 机炮。但机炮的重量与不稳定,使得这种配置并未被正式应用于大量采用,只在后期部分F6F-5N夜间战斗机使用。

F6F-6

F6F-6的实验机是由两部 F6F-5 改装而成,即XF6F-6。两者最明显的差别是引擎的改良,采用了普拉特·惠特尼公司 R-2800-18W的四缸引擎,输出功率提升到1567千瓦。F6F-6借此成为了F6F系列中最佳之作,最高空速可达671千米/时。但随着日本在不久后投降,F6F-6并未大规模生产。

其他型号

F6F有两个较为特别的型号,F6F-3K 和F6F-5K。K字编号意指这机种可以无人驾驶,由地面人员以遥控操作。这款飞机并不用于战斗,而用于进入危险空域侦测,或者作为靶机。

作战经历

美军

二战中期,F6F凭借优异性能逐渐取代F4F成为美国海军的主力,并参与了许多经典的空战战例。例如,1943年9月1日,该机首日出战便击落了一架日军二式飞艇。11月11日,F6F与F4U的混合编队在拉包尔上空与日本战斗机队进行了激烈战斗,击落了接近50架敌机。11月23日与24日,F6F又在塔拉瓦环礁上空击落了30架“零”式战斗机,而F6F仅损失1架。F6F同时也继承了F4F的特别战斗编制。自首战以后,F6F基本上参与了1943年以后太平洋战争中的所有空战,包括号称“马里亚纳射火鸡大赛”的菲律宾海战。

总体而言,F6F包揽了美国海军航空队空战中75%的战斗胜利。1944年后,配有雷达的F6F夜间战斗机编队也陆续投入战场。F6F也参与了66530场小型遭遇空战。在这些战斗中,F6F以270架次的代价击毁了5163架敌机,其中。对“零”式战斗机的击落比率为13:1,“疾风”为9.5:1,“雷电”则为3.7:1。对地攻击方面, F6F总共投下了6503吨炸弹。

F6F也孕育了最多的王牌飞行员,总共306位。除了机体的优势外,某种程度上也要归功于日军飞行员素质的下降,以及美军的策略得宜。

英军

英军通过租借法案获得了1263架F6F,并一度称为“塘鹅”I(Gannet I),直到1943年为了减少混乱才用回“地狱猫”的称呼。F6F-3在英军的称呼为“地狱猫”F I,F6F-5 为“地狱猫”F II,F6F-5N 则为“地狱猫”NF II。部分 F6F 也被英军改装为摄影战斗机(与美军的F6F-5P相似),称为“地狱猫”FR II。

英军的F6F参与了在挪威、地中海及远东的战斗,但未有太多的实战经验,在1944年5月到1945年7月之间的18场战斗里,击落了52架敌机。当中以“不屈”号航空母舰(HMS Indomitable)的1844小队建功最多。二战后期,这些F6F与其他租借法案的飞机都被英国自制的战机迅速取代,1945年日本投降时12个飞行小队只有2个仍配有F6F,到1946年连这两小队也被解散。

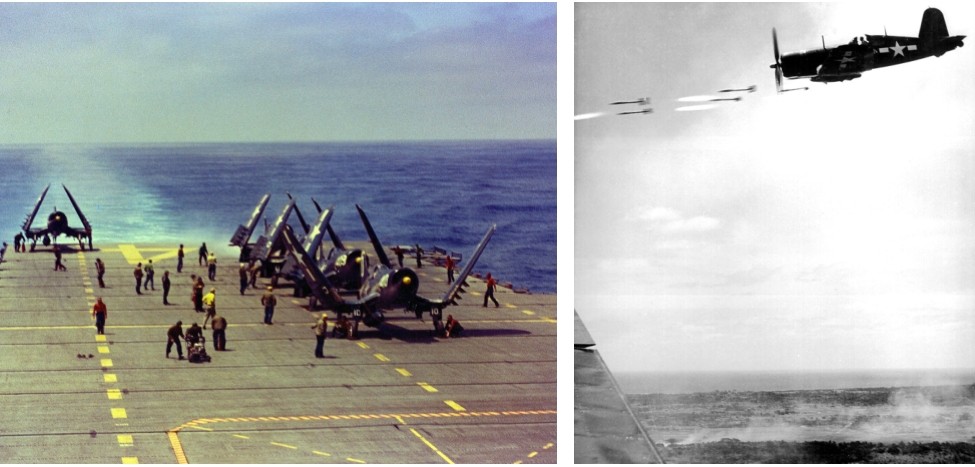

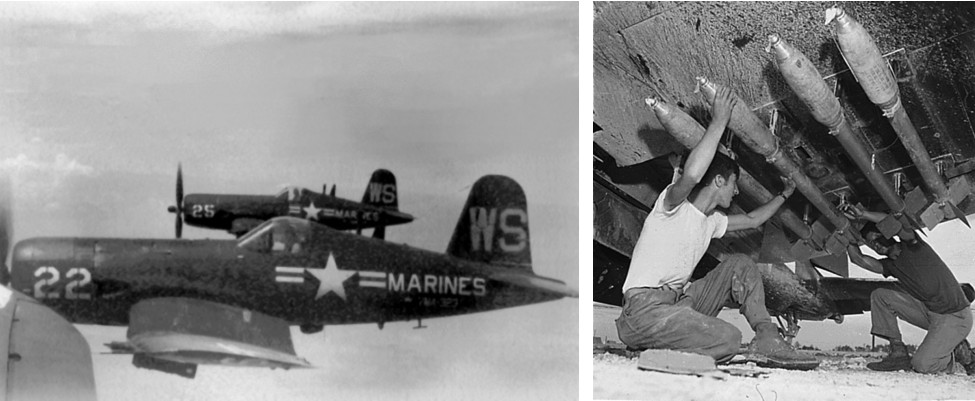

1.9 F4U“海盗”战斗机

F4U“海盗”(Corsair)是美国研发的一种舰载机,在太平洋战争中与F6F同为美军主力,成为日本战斗机的强劲对手。大战结束后,据美国海军统计,F4U的击落比率为11:1,即每击落11架敌机才有1架被击落,拥有着骄人战绩。

研制历史

1938年2月,美国海军航空局公开招标要求研制一款取代F2A“水牛”的新型舰载机。新机分单引擎与双引擎两种,单引擎型必须具备高速、同时降落速度不得超过113千米/时,续航距离大于1610千米。除了一般的规格要求以外,新机还要能在机翼上挂载小型炸弹。经过竞标,美国海军在1938年6月11日选择了钱斯沃特公司提出的V-166B方案。原型机编号为XF4U-1,于1939年2月安装同时在测试中的XR-2800-4引擎1347千瓦。原型机于1939年5月29日首次试飞。

1942年,F4U正式在美国海军服役。率先使用F4U的飞行中队VF-17原本计划布署在航空母舰“邦克山”号,中途却因为维护零件不足而被迫放弃,改为配置在所罗门群岛战区。此后,F4U便陆续转战南太平洋、菲律宾和冲绳岛等地。

设计特点

F4U很多方面都与当时的战斗机有差别。首先,该机的机翼采用倒海鸥翼布局。其次,采用了当时出力最大的活塞发动机——普拉特·惠特尼公司 R-2800,功率达到1492千瓦,而同时期的军机多数的引擎功率只有746千瓦。1940年10月1日,原型机XF4U-1在一次测试飞行中就创下了当时一项飞行速度纪录,达到652千米/时,成为第一款超越645千米/时的美国战斗机。但机鼻过长却使机员的前部视野一直不佳,此后屡次的改进几乎都针对此问题。同时,由于机翼的曲位太过低,飞行员在降落时如果处理不当(例如放下起落架的时间有误),很容易发生意外。

型号概览

F4U-1

F4U-1是以原型机XF4U-1作为蓝本,并作了部分改动。不列颠空战是F4U机载武器改装的诱因:原本装备于英军“喷火”战斗机的7.62毫米机枪,对德军硬壳或装甲结构的战斗机破坏力极为有限,而这种机枪正是F4U的标准装备。于是,制造商作了临时改进,换上6挺勃朗宁M-2型12.7毫米重机枪,分别装在左右两翼。

除了加强火力,还改置了油箱:由6个小油箱改为2个主油箱,使机舱不得不再度后置以换取空间,意味着前部视野进一步恶化。这个问题要到F4U-1A将座舱提高才得到初步解决。F4U-1总共衍生了数个版本,由F4U-1A到F4U-1D,及F4U-1P(照相用途)。

F4U-1B

F4U-1B与F4U-1A只有极少的差别:将部分翼尖削短,以配合英国航母的升降台与及机库环境。

F4U-1C

1943年开始生产,1945年才开始在战场上出现,共生产200架。F4U-1C更适合对地攻击而非空战,因为其记载武器为4门20毫米机炮,而原本的6挺12.7毫米机枪的火力其实就足以对付日军飞机。新增加的重量反而对加速性造成不良影响。

F4U-1D

与1C同时生产,但在1944年就开始进入战场。与1A的主要差别是,1D加装了注水加力引擎,可以提供额外184千瓦的紧急功率,以及增加火箭和外置油箱的挂载量。

F4U-2

与F4U-1基本相同,唯一不同的是机翼加装了雷达装置,使之成为1型的夜间战斗版。

XF4U-3

原本的设计理念是希望使F4U可在12千米高空作战,可是效果并不理想。而随着F4U-4的研发完成,以及战场的高空作战的需求不大,使3型从头到尾只作为测试用途。

F4U-4

F4U系列于二战中的最后一次大改良型。引擎的动力有了明显加强,可以产生1567千瓦,加上紧急动力,飞机可以在5分钟内达到1828千瓦,极速可达到721千米/时。爬升率也有明显改善,由1型的0.97千米/分提升到1.18千米/分。

F4U-5

采用R-2800-32W引擎,并且首次采用全金属外布蒙皮,使极速可达到740千米/时。固定武器为4门20毫米机炮。

AU-1

专为对地攻击而开发。因为不需在高空作战,增压器被简化,只有单级两速。固定武器为4门20毫米M-3机炮,左右翼各有五个硬挂点,可挂载各式炸弹及火箭。

F4U-7

F4U-4与AU-1的混合型。专门为法国海军航空兵开发。机体与引擎皆与F4U-4相同,但硬挂点与AU-1相同,每边五个。先后共有94架该型战机生产并交付法国海军。

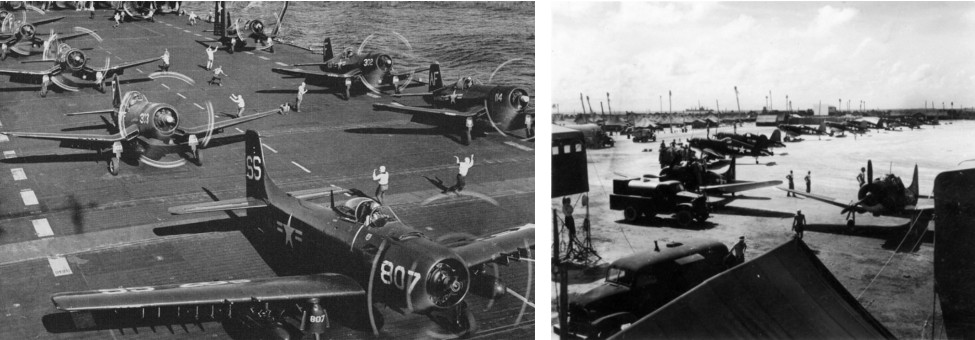

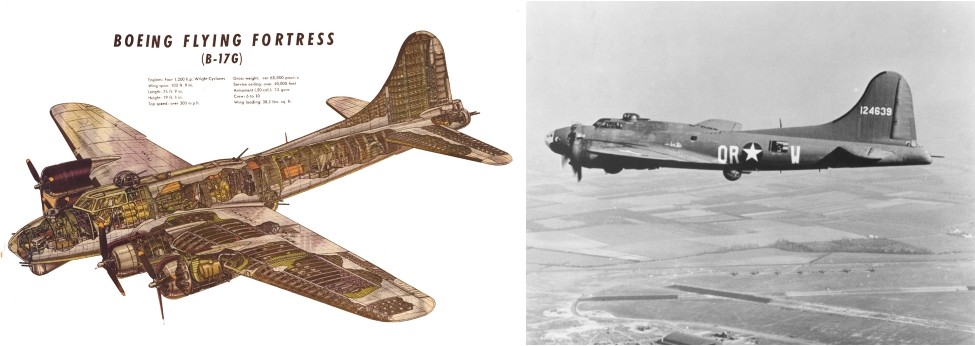

1.10 B-17“空中堡垒”重型轰炸机

B-17是波音公司为美国陆军航空队制造的四引擎重型轰炸机。它是世界上第一种装雷达瞄准具、能在高空精确投弹的重型轰炸机,也是二战中生产数量最多的重型轰炸机之一,A~G型的总生产量达到12000以上,在战场上损失了约4700架。

研制历史

“空中堡垒”的起源可以追溯到1934年2月,美国陆军航空队(USAAC)提出了一种能装载 2000 千克炸弹以 322千米时速飞行8045千米的轰炸机的设计招标。这项招标被称为“A 计划”,偏重于可行性研究,但是如果设计被证明是成功的话,军方会订购生产型样机。

美国马丁公司和波音公司提交了初步设计。马丁的设计在进入实质阶段前出局,波音的设计(Model294)赢得了制造一架样机的合同,军方指定型号XBLR-1,后改为XB-15。在设计过程中,波音获得了制造四发飞机的丰富经验。

XB-15在一次试飞时坠毁,令合约取消。但USAAC对波音公司的设计印象深刻并订购了13架,其后该机恢复全面量产,包括衍生型B-17A至B-17G。

B-17是一种多用途飞机,除了在USAAC中作为轰炸机服役及在英国皇家空军中作炸弹运输机外,其他国家也曾采用。二战后,因为其结构坚固而作为森林消防机。直到20世纪80年代,美国还有一批B-17消防机在使用。

TIPS

1945年2月3日,美军出动了近1000 架B-17对柏林进行轰炸,这是美军历史上最大的空袭作战。投弹手从7320~8235米高度上进行精确投弹,达到了非常高的命中率,柏林的铁路、军工企业、元帅府、空军部、外交部、宣传部和秘密警察司令部等顿时成为一片废墟。这次大轰炸彻底摧毁了德国顽抗的意志,加速了第二次世界大战的结束。

作战经历

欧洲战场

战略轰炸的概

相关参考

P-51“野马”战斗机P-51“野马”战斗机是一种单引擎轻型战斗机,机身设计简洁精悍,采用先进的层流翼型,大大降低了气动阻力,并且在尺寸和重量与同类飞机相当的情况下,大幅增加了载油量。在加挂外部油箱的

“零”式战斗机“零”式战斗机是日本在二战期间装备的主力舰载战斗机。在战争初期,该机以转弯半径小、速度快、航程远等特点压倒美军战斗机。但到战争中期,“零”式战斗机的弱点被研究出来,并随着P-51“野马”

图片上的这架P-40“战鹰”战斗机同它的外表一样疯狂。这架“战鹰”战斗机显然是对P-51“野马”战斗机侵占它的地盘不满,硬从一架“野马”的机翼上“啃”下一块来。这真实地发生在一

有一个原因是福特最畅销跑车的标志在侧面描绘了奔腾的骏马。这与北美航空公司在P-51战斗机上冠以野马这个名字的原因相同,野马也是老西方画家弗雷德里克·雷明顿(FredericRemington)最喜欢的

美国F-82“双野马”战斗机基本参数:机身长度:12.93米机身高度:4.22米翼展:15.62米最大起飞重量:11632千克最大速度:740千米/小时最大航程:3605千米F-82“双野马”战斗机结

“喷火”战斗机英国战机在不列颠空战中,英国空军借助装备各型先进战机发挥了巨大的作用,取得了本土防空作战以及西线战略轰炸的胜利。战争的胜利不仅要归功于空军的绝对优势,如果没有英国军民的团结,也无法取得最

伊-16战斗机前苏联战机在第二次世界大战期间,前苏联的战机发展是相当迅速的。不管是战斗机还是轰炸机,都足以在历史上写下辉煌的一笔。4.1 伊-16战斗机伊-16(玻利卡波夫I-16)是前苏联在二战初期

Bf-109战斗机德国战机在第二次世界大战期间,德国空军的规模虽然不及盟军庞大,但是在战机的性能和飞行员的水平上却更胜一筹。在第二次世界大战中,德国击落盟军飞机数量超过100架的飞行员多达107人,王

三菱A6M“零”式战斗机日本战机在第二次世界大战中,日本拥有数量庞大的各式战机。这些战机在二战初期给盟军造成了不小的威胁,其中最为著名的是“零”式战机。5.1 三菱A6M“零”式战斗机“零”式战斗机的

誓将战斗进行到底——英国新首相劳合·乔治组阁松姆河战役使英军士气十分消沉。前线如此,英国政府内也有不少人对德国的力量感到恐惧。因为,数十万英国军人在索姆河打了将近一年,伤亡惨重而军事进展十分缓慢。这场