军事百科 “喷火”战斗机

Posted 轰炸机

篇首语:万事须己运,他得非我贤。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了军事百科 “喷火”战斗机相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

军事百科 “喷火”战斗机

“喷火”战斗机

英国战机

在不列颠空战中,英国空军借助装备各型先进战机发挥了巨大的作用,取得了本土防空作战以及西线战略轰炸的胜利。战争的胜利不仅要归功于空军的绝对优势,如果没有英国军民的团结,也无法取得最后的胜利。

2.1 “喷火”战斗机

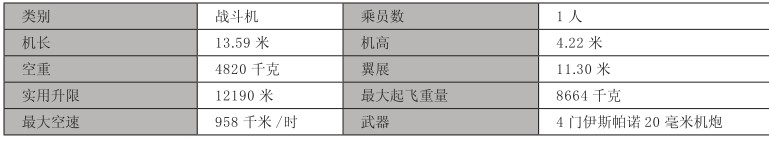

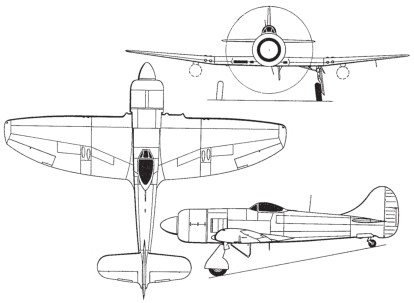

“喷火”战斗机是英国在第二次世界大战期间最著名,也是最主要的单发动机战斗机。从1936年第一架原型机试飞开始,喷火战斗机便不断进行改良,并在改进期间使用过两种不同型号的液冷式发动机。喷火战斗机不但保护着英国本土的领空安全,而且还转战到其他战区配合盟军作战。该机与德国Bf109战斗机并列为欧洲战区最重要的两大机种,从战争开始一直使用到战争结束。

“喷火”的简介

“喷火”战斗机是安装了罗尔斯•罗伊斯公司生产的“梅林”(又译“灰背隼”)水冷活塞式发动机的流线型飞机。

“喷火”战斗机采用了大功率活塞式发动机,并有着良好的气动外形。半纺锤形机头,有别于当时大多数飞机的平秃粗大机头,整流效果好、阻力小。发动机安装在支撑架后的防火承力壁上,背后是半硬壳结构的中后部机身。机翼采用椭圆平面形状的悬臂式下单翼,虽制造工艺复杂、费工费时,但气动特性好,升阻比大。“喷火”是英国第一种成功采用全金属承力蒙皮的作战飞机。飞机的全部固定武器、主起落架和冷却器等都装在机翼内,座舱视野良好。

“喷火“战斗机的综合飞行性能,在二战时始终居世界一流水平。与同期德国主力机种Bf-109E战斗机相比,除航程和装甲等略有不及外,在最大飞行速度、火力,尤其是机动性方面均略胜一筹。由于“喷火”的翼载荷比较低,因此与常采用“高速接近,一击就跑”战术的德国战斗机格斗时,可通过机动性好的优势夺取攻击主动权。

“喷火”的研制历程

英国一直拥有很强的飞机研制和生产能力,飞机生产厂家有20个以上。与德国不同的是,英国一直没有停止过飞机研制工作。在20世纪20~30年代,美国的飞机制造工厂研制并试飞过的飞机型号达百种以上,这些工作为英国航空技术打下了坚实的基础并积累了丰富的经验。由于民航的发展、航空竞赛活动的开展,英国的航空企业常常自筹资金研制新型飞机。加之英国的航空理论研究和发动机技术走在世界前列,从而使其航空技术和飞机研制具有很大的潜力。

英国一直有重视飞机稳定性的传统,因此,20世纪20年代英国设计的飞机仍以双翼机为基本模式。这一时期英国有许多设计师和航空工厂对研制高速战斗机感兴趣。霍克公司的希德尼·卡姆大概是英国第一位反传统的飞机设计师,他一直梦想研制全金属单翼机。1925年,他设计的“木鸡”运输机在商业上获得了很好的名声。作为新设计的第一步,后来他又设计了具有金属骨架的双翼战斗机“圆号山”,于1925年5月进行了试飞。该机虽然性能不佳,但却是他一系列新型军用机设计的开创性工作。

著名飞机设计师雷金纳德·米切尔是较早尝试单翼设计的先驱。1925年他为休泼马林公司设计了S.4竞速飞机。该机采用中单翼,外形设计简洁,于1925年9月13日创造了363千米的时速纪录。后来,他又改进设计了S.5竞速飞机。1927年,皇家空军首次用S.5飞机参加了著名的施奈德奖竞赛,并以452千米的时速夺得第一名。尔后,米切尔又对它进行了改进,安装了罗尔斯·罗伊斯发动机。1929年9月12日,S.6改进型以530千米的时速创造了新的速度纪录。1931年,S.6B再次以547千米的时速在施奈德竞赛中获胜。

1930年,英国航空部根据国际形势和航空技术的进步,发布了新的研制战斗机规范F7/30,要求研制高速、高爬升率、大航程战斗机,并从作战角度着眼将飞机火力增加一倍。这个文件改变过去的保守状况,使英国战斗机研制进入一个新时期,同时也为战斗机设计带来了一场全新的挑战。最富戏剧性的是单翼机和双翼机之间的竞争。为了达到规定的速度,单翼机是首选方案,但稳定性好又要选择双翼机。其他方面的选择是是否采用可收放起落架、变矩螺旋桨、升降副翼以及承力蒙皮等。

1934年,英国航空部又制定了新的战斗机研制规范F5/34,要求研制最大时速440千米以上、装6~8挺机枪的新型战斗机。结果,又有许多公司参与竞争。这一阶段最引人注目的特点是双翼机完全消失了。卡姆提出了新设计方案,这架最终被命名为“飓风”的战斗机采用了全金属单翼结构。从技术角度看,“飓风”式是相当经典的,它没有采用当时普遍应用的承力蒙皮结构,其他新技术应用也不多。因此,它可以说是经典结构与现代模式的结合。由于卡姆具有丰富的战斗机设计经验,因此使得这种结合非常完美。“飓风”战斗机驾驶起来平稳、和谐,易于操纵。由于该机的出色性能,因此英国空军大量订购“飓风”战斗机。

“飓风”后来又进行了一系列改进,最大时速可达624千米。“飓风”战斗机在第二次世界大战中的表现十分出色,虽然它的性能尚不如德国的Bf-109,但由于低空性能出色,盘旋性能好,且结构坚固,使该机既能有效地攻击Bf-109,又能在受伤情况下得以生存。基于“飓风”战斗机在战场上的优秀表现,“喷火”战斗机在设计时大量采用该战机的优秀特点,同时对其一些缺点进行了修复。该机与“喷火”式相互补充,在不列颠之战中,沉重打击了德国的作战飞机。

“喷火”的特点

与“飓风”战斗机相比,“喷火”战斗机则是第二次世界大战时期真正的现代战斗机,是当时各种新技术结合的产物。“喷火”战斗机的发展历史可追溯到曾获得施奈德奖杯的S.5水上飞机。米切尔在1933年设计的224型机虽然没有获得很大成功,但他不断致力于对该机的改进,先后设计了300型和K5054型飞机。由此设计的“喷火”原型机于1935年1月开始生产,1936年3月5日进行了首次飞行。在试飞过程中,各种报告对它的反映很好,英国空军决定大量订购这种新型战斗机。可惜米切尔因长期劳累而病倒,于1937年夏在年仅42岁时去世。代替他的设计师约瑟夫·史密斯继而将“喷火”式投入生产,并承担了后续的改进工作。

“喷火”式战斗机无论从技术上还是性能上,都是英国当时最先进的战斗机。它采用的新技术包括:单翼结构、全金属承力蒙皮、铆接机身、可收放起落架、变矩螺旋桨和襟翼装置,机身小得只能装一名飞行员。“喷火”的机动性比德国的同类战斗机略差,但稳定性更佳,可以达达减轻飞机员的负担。

“喷火”的战绩

“喷火”战斗机参加了1940年8月15日的不列颠空战,它在英格兰南部和中部上空与德空军战机进行恶战。英军“喷火”战斗机采用分别袭击的战术,将德军轰炸机编队彻底打乱,然后乘机追击四处逃窜的德军轰炸机。这样,英格兰上空出演了“猎兔战”奇观,德军轰炸机群一片混乱。

在其后几天中,德军又发动几次空袭,英军有所损失。但是,德军的损失更加惨重,轰炸机数量减少了三分之一,预期目标却没有达到。

9月7日17时,德空军第二集团军1000多架轰炸机、战斗机组成的庞大机群越过英吉利海峡。德军轰炸机在战斗机的护卫下,在伦敦上空投下了300多吨爆炸弹和燃烧弹,这座繁华的大都市顿时成了一片火海。9月15日中午,德军200多架轰炸机在战斗机的护卫下再次来袭。英军“喷火”战斗机在敌机逼近伦敦前就进行了拦截。一些德军轰炸机在没有投下炸弹前就被击落。2小时后,一支更强大的德军机队飞抵伦敦,英军战斗机飞上蓝天,全力迎战,把德军机队打得落花流水。这一天,德机被击落185架。从此,德军再也无力与英军在空中交锋了。10月31日,不列颠战役宣告结束,英军损失战机近千架,德军则损失飞机高达2400多架,元气大伤。

2.2 “流星”喷气式战斗机

在第二次世界大战中,德国和英国进行了一场喷气式飞机的设计制造竞赛。不过,英国始终处于第二的地位。1941年5月15日,格罗斯特公司的首架装WhittleW.1(390千克推力)的E28/39喷气式飞机试飞。在此之前,在不列颠之战正在残酷进行时,英国空军部已经下达F.9/40号计划,决定由格罗斯特公司研制一种双发喷气式战斗机。采用双发方案的目的是因为初期的喷气发动机性能不稳定,双发方案能减少技术风险。

1942年2月,英国空军正式向格罗斯特公司订购12架“流星”原型机。1942年7月,安装 W.2B(454 千克推力)涡轮喷气发动机的首架“流星”原型机进行地面滑行试验;1943年3月5日,第五架“流星”原型机安装HalforsH.1(1403千克推力发动机)进行首次试飞。1944年1月12日,20架生产型“流星”MKI安装W.2B/23发动机(770千克推力)开始出厂。首架“流星”MKI被送到美国,交换一架贝尔公司的YP-59(美国第一架试验喷气式战斗机)样机,其余交付英国皇家空军616中队,于1944年6月交付完毕。

1944年7月27日,“流星”开始执行截击V-1导弹的任务。在8月4日,飞行员Dean在汤布里奇上空截击一枚V-1导弹。当用完机关炮弹后,Dean将自己的一侧机翼翼尖垫在V-1翼尖下猛然抬起,V-1导弹失去平衡而坠落。同一天,飞行员Roger在坦特登上空击落另一枚V-1。整个夏天,616中队都在执行截击V-1导弹的任务。

1944年,盟军摧毁了V-1发射场后,616中队换装新的“流星”MKIII(装Derwent8发动机,905千克推力),后在1945年1月被部署到比利时。但直到战争结束,“流星”都未能和德国的喷气式飞机相遇过,尤其是Me-262。二战结束时,“流星”MKIII共生产200架,这是盟国方面在二战时唯一能进行实战的喷气式飞机。平心而论,当时的盟国方面在喷气技术方面至少落后德国5~10年。

战后,“流星”持续生产到1954年,共计生产了约3900架。除了英国空军外,澳大利亚、加拿大和比利时等国空军都装备过该机。

2.3 “飓风”战斗机

“飓风”是英国于20世纪30年代设计的战斗机。到1944年末美国共生产了约14000架“飓风”和“海飓风 ”(SeaHurricane) 战斗机,并在第二次世界大战各个主要战场服役。

“飓风”的简介

“飓风”战斗机是二次大战中名闻暇尔的战斗机,是真正的“伦敦上空的鹰”。

“飓风”由西多尼·卡姆爵士设计。K5083号原型机于1935年11月6日在英国霍克飞机厂试飞成功,成为英国航空史上第一种时速超过500千米的飞机。

由于该机开发于20世纪30年代中期,所以尽管外观上已具备40年代单翼机的布局,但仍是一种半金属结构的飞机,而且机身内承力构架依然由钢管焊接件组成,后机身外部是亚麻布蒙皮。“飓风”在机头装一台“梅林”水冷活塞发动机,故前机身显得较为尖削。从多框的滑动开闭座舱盖后部开始,后机身背部向下倾斜,最后是一片近半圆形的垂尾。梯形平面上反下单翼内装有全部机载武器,翼下可挂小型炸弹,机腹为水散热器。整个机体显得质朴、美观。

“飓风”的型号

“飓风”MkI

以罗尔斯·罗伊斯公司“梅林”发动机MkII或MkIII驱动,功率为768千瓦,并配备8挺7.62毫米勃朗宁M1919机枪。

“飓风”MkII

12挺勃朗宁机枪,另有一种配备4门希斯巴诺航炮的型号

“飓风”MkIII

MkIII是使用帕卡克(Packard)制“梅林”发动机的MkII,以腾出英国制的“梅林”发动机供其他机种使用。但其后英国制的“梅林”发动机产量增加,该计划因此被放弃。

“飓风”MkIV

配备2门40毫米维克斯航炮或8枚RP-3火箭弹,并改用最新的“梅林”24或27发动机,输出1208千瓦,并装有沙尘过滤器。

“飓风”MkV

有2架“飓风”MkIV被改装为“飓风”MkV,使用4叶螺旋桨和“梅林”32发动机。

“海飓风”MkIA

“ 海飓风”MkIA都是由一些前线部队退役的“飓风”MkI改装而成,这些“飓风”MkI都曾受过损坏,结构上都不太坚固。共有50架“飓风”MkI改装为“海飓风”MkIA。

“海飓风”MkIB

“海飓风”MkIB装有弹射器线轴和着陆钩。该机从1941年10月起装备于商船改装的航母上。共有340架“飓风”MkIIA改装完成。

“海飓风”MkIC

自1942年2月起,对MKI进行改装,加装了弹射器线轴、着陆钩和“飓风”MkIIC的机翼。共有400架“飓风”MkIIC和MKIIB改装完成。

“海飓风”MkIIC

用于航空母舰,装有海军无线电设备。共有400架“飓风”MkIIC改装完成。

“飓风”的战绩

第二次世界大战爆发后,“飓风”作为英军最先进的战斗机之一,被派驻欧洲大陆,担任前线空中打击部队(A.A.S.F.)的主力。但战果大大出乎英国人的预料:1940年5月8日至18日短短的十天里,“飓风”即被击落250架;在掩护敦克尔克大撤退的空战行动中,又损失了近150架。

在法国战役的一次空战中,英军三个中队共36架“飓风”战斗机正在编队飞行,突然发现约十架Bf-109钻云而出,从大队的侧后方扑过来。英军带队长机立即率领机群转向迎击德机,但笨拙的转向还没完成一半,德军战斗机已咬住排在编队最后的英军战机开火了。转眼间,在击落英军四架战机后,德机消失得无影无踪。整个战斗过程中,英军未有机会发射一发子弹,有的飞行员甚至连敌机都没看见。

在1940年8月的不列颠空战中,人们的注意力都被性能更好、足以和Bf-109匹敌的“喷火”式战斗机所吸引,因此“飓风”战斗机的功绩往往被忽视。实际上,当时英军的“飓风”战斗机共有32个中队,而“喷火”只有19个中队。“飓风”仍然是英军战斗机部队的主力。

当“喷火”与德军护航的Bf-109纠缠时,“飓风”则趁虚攻击笨重的德军Bf-110战斗机和轰炸机。

之后,“飓风”主要用作战斗轰炸机使用,猎杀法国境内的地面目标。在北非,“飓风”装上40毫米机炮,专门攻击德军的坦克,也取得显赫战绩。

从1941年开始,英国海上运输船队频频遭到德国U型潜艇和Fw-200远程轰炸机的袭击。为保护性命悠关的海上运输线,英军把“飓风”做一些改动后成为“海飓风”,配置在匆忙加装弹射装置的商船上。执行战斗任务时,将“海飓风”用弹射装置弹射出去;完成任务后再迫降在海面上,由其他船只设法把飞行员救起。后来才对“海飓风”再加以改进配备于英军的航空母舰上。在1942年8月护送赴马耳他岛船队的战斗中, 70架“海飓风”迎战总数超过600架的轴心国机群,取得击落39架而自己只损失7架的出色战果。

至第二次世界大战结束,英国和加拿大共生产了14231架“飓风”战斗机,有2952架依租借法案输往前苏联,但其中相当一部分损失于海上运输途中。

2.4 “暴风”战斗机

“暴风”做为英国空军最先进的活塞式战斗机配属其驻海外的部队,如德国、塞浦路斯、巴勒斯坦、印度、伊拉克、新加坡等地。除了英国皇家空军装备“暴风”外,皇家新西兰空军也有“暴风”中队。“暴风”最辉煌的胜利是截击德国V-1导弹。

“暴风”的研制历程

“台风”本来是做为比“喷火”更先进的战斗机而设计,但在使用过程中发现其爬升率和高空速度并不理想,尤其是在高速俯冲时空气动力特性恶化,不容易从俯冲中改出,于是逐渐当成战斗轰炸机和攻击机使用。霍克公司从1940年3月开始开发改进型“台风”,试图使其成为原来设想的先进战斗机。

经过研究,改变“台风”的翼形和减薄机翼可以大幅度提高其作战性能。随即进行的改动包括,采用比“台风”更接近椭圆的翼形,并在机翼弦长37.5%处减薄14.5%,翼尖减薄10%;机翼减薄后机翼油箱的容量减少,因此把发动机支架向前延伸0.53米,在发动机防火墙后增加了一个0.29立方米的机身油箱。改进后的飞机和“台风”外形十分相似,但从机翼的外形和机鼻的长度仍然可以将两者区别开。

英国空军部在1941年11月18日定购了两架原型机,称为“台风”II。1942年春天,英国已经有多种1471千瓦级的发动机可供选择。霍克公司提出了数种改装不同发动机的方案供英国空军部再次选择。英国空军部为了保证能获得性能先进的战斗机,要求霍克公司同时发展5型6架原型机以便最终选择。同年8月,“台风”II改名为“暴风”。

“暴风”的型号概览

“暴风”MKI

将腭式冷却器进气口移到“暴风”机翼根部前缘,和“蚊”式轰炸机类似。但由于遇到机翼冷却器的制造延误,到1943年2月24日才实现首次试飞。试飞中达到750千米/时的最大平飞速度,但是在低速时飞机的俯仰反应呆滞。另外,SabreIV发动机性能不稳定,一直在进行改进,加之空军部对机翼冷却器在战斗中的生存力存在疑问,未能进一步发展。战后,该计划放弃。

“暴风”MKII

设计师Camm认为:采用Centaurus气冷发动机可使飞机的性能大幅度提高,在研究缴获的Fw-190后,了解了大功率气冷发动机应用的技术措施,布置了较大的环形进气口,利用螺旋桨的强大气流强制冷却汽缸散热片;采用各缸单独排气管汇集到飞机鳃部排气口、用橡胶构件和发动机支架联接的方法减少振动。

原型机(LA602)在1943年6月28日试飞,安装了CentaurusXII发动机,最大平飞速度达到712千米/时。15个月后投入批量生产,1945年11月开始装备部队,未参加二战,共生产452架。

“暴风”MKIII/IV

MKIII/IV都是计划装罗尔斯·罗伊斯公司Griffon系列发动机的改型。IV型计划在1943年2月取消,III型在装Griffon85型发动机后于1944年9月试飞。但仅生产一架。战后,这架原型机曾改装SabreMKVIII发动机,最大平飞速度达到777千米/时,是“暴风”系列中速度最快的飞机。

“暴风”MKV

1942年9月2日V型的原型机试飞。试飞显示延长的机头使飞机的横向稳定性受到影响,必须加大垂直尾翼的面积。因战争急需,霍克公司在原型机垂尾和机身的联接处加焊了一个延长片,原来沿用的“台风”垂尾的形状因而发生变化。

V型在飞行性能上不是“暴风”系列中最好的,但是装备的SabreII发动机性能最为稳定,其他型别的飞机需要更长的时间才能批量生产。V型就成为生产量最大的型号,也是在战争期间装备的唯一型号。1943年6月21日首架生产型(JN709)交付部队。共生产861架。

V型先后有两种改型I/II系列,I系列装伊斯帕诺MKII (长管)机炮,II型装伊斯帕诺MKV(短管)机炮。

“暴风”MKVI

基本上是V型的改型,改装SabreV发动机,除了机头的发动机散热器外,滑油冷却器进气口的布置来源于MKII型,位于机翼根部。1945年2月试飞,未参加二战的战斗。

“暴风”MKV/VITT

1953年后,英国皇家空军将部分V型和VI型改为靶标拖曳机。

“暴风”的战绩

1944年1月,英国皇家空军第486中队装备“暴风”,随后第3中队也开始装备。4月,第3中队在肯特郡的Newchurch开始战斗值班。6月8日,第3中队的9架“暴风”首次在诺曼底登陆场上空执行巡逻任务,并和德军的5架Bf-109相遇。“暴风”击落了3架Bf-109,自己无一损失。

1944年6月13日,德国开始用V-1导弹对英国腹地的目标,尤其是伦敦进行大规模袭击。“暴风”作为英国飞得最快的中低空战斗机,承担了截击V-1的任务。6月16日“暴风”首次击落13枚V-1。在接下来的战斗中,飞行员总结了经验,利用“暴风”速度上的优势(V-1通常飞行高度为457~610米,飞行速度为650千米/时)从后部接近V-1,在274米距离上开火,可以准确无误地击落V-1,而且可以避免导弹爆炸后伤及自己。

白天截击V-1相对容易,夜间实施截击却是一个挑战。飞行员要在广袤的夜空中寻找V-1排气管的一点火光,然后跟踪射击。

到1944年8月底V-1攻击结束时,“暴风”共击落V-1638枚。55个飞行员成为击落V-1的王牌飞行员,其中第501中队的指挥官J.Berry战绩最为突出,一共击落V-1达六十枚。

随后,“暴风”参加了欧洲大陆的空战,主要对手是Bf-109和Fw-190。“暴风”在空战中的性能优于这两种飞机,但自己也有损失。值得一提的是,“暴风”曾经多次和德国最新式的喷气式飞机进行过空战,据战史记载共击落Me-262三架、AradoAr-234喷气轰炸机1架、He-162一架。在1945年5月3日“暴风”的最后一次战斗中,一架“暴风”被He-162击落,这是二战中损失的最后一架“暴风”。

2.5 “兰开斯特”重型轰炸机

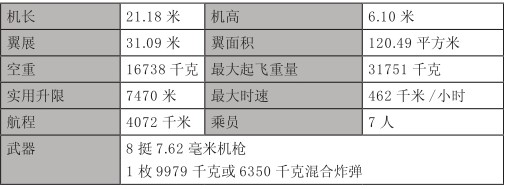

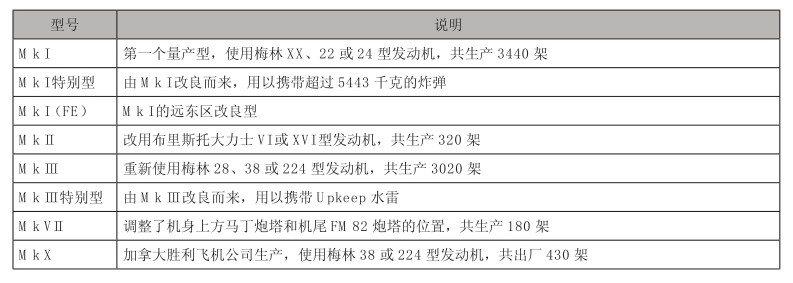

“兰开斯特”是第二次世界大战时英国皇家空军最重要的战略轰炸机之一,主要担负对德国城市的夜间轰炸任务。该机累计出击约156192架次,累计投弹约608612吨(占英国皇家空军总投弹量的三分之二),雄居英国轰炸机之首。

研制历史

1936年,英国皇家空军提出P.13/36双发动机中型轰炸机的设计案,阿弗罗公司(AVRO)根据该方案研制了“曼彻斯特”轰炸机(Manchester),并陆续发展了MkI 型、Ⅱ型和Ⅲ型 3 个型号。Ⅲ型原型机于 1940 年 1 月 9 日首飞,表现出良好的飞行品质和可靠性,之后又换装了更大功率的“梅林”发动机,机首、机尾、背部和机腹都安装了炮塔,增大了载油量,配置了自动充气救生筏,并于同年10月31日进行了试飞。由于改进后的新机型采用4台“梅林”发动机,与最初的双引擎型号区别很大,因此重新命名为“兰开斯特”。

由于性能优异,当时英国的很多工厂都被用来生产“兰开斯特”,使它的最终产量达到了7734 架。作为战时英国最大的战略轰炸机,“兰开斯特”以夜间空袭为主要作战手段,几乎包揽了全部重要的战役、战斗任务,以较少损失的代价,获得了巨大战果,为战争胜利做出了巨大贡献。

第一个装备“兰开斯特”的是第44(罗德西亚)轰炸机中队,该中队于1940年底接收了第一架飞机。第二次世界大战期间,英国是该机种最主要的使用国家。阿根廷也从英国购入了少量“兰开斯特”,成为他们唯一使用过的战略轰炸机。第二次世界大战结束后,法国继续使用“兰开斯特”直到20世纪60年代。

设计特点

整体结构

“兰开斯特”轰炸机采用常规布局,具有一副长长的梯形悬臂中单机翼,四台发动机均安置在相对较厚的机翼上。机身为厚蒙皮硬壳式,上部蒙皮经过加固。机身前部是一个集中了空勤人员的驾驶舱,机身下部为宽大的弹舱。机头、机尾和后机身上部安装有自卫机枪炮塔。双垂直尾翼安装在较低的水平尾翼两端,主起落架可回收到内侧引擎舱的后部。

武器配备

“兰开斯特”的弹舱较大,可灵活选挂各种各样的炸弹,除113千克常规炸弹外,还可半裸悬挂1814千克、3628千克、5443千克或10160千克的各式巨型炸弹,用于对特殊目标的打击。该机的自卫武器是机枪,机头炮塔安装两挺7.62毫米勃朗宁机枪,机身背部炮塔也安装两挺7.62毫米勃朗宁机枪,机尾炮塔则安装四挺7.62毫米勃朗宁机枪。早期型号在机腹炮塔还安装有一挺7.62毫米勃朗宁机枪。

型号概览

作战经历

1942年3月3日,“兰开斯特”参与轰炸了德国赫里戈兰,此后3个月间又参加了对德国鲁尔区的埃森、科隆、杜伊斯堡、杜塞尔多夫的夜间照明轰炸,特别是对科隆、埃森、不来梅的3次“千机大轰炸”,是战争史上的首次。

1942年5月30日夜,英军轰炸科隆,一次出动飞机1046架,投弹1455吨,历时90分钟,其中有2/3为燃烧弹,科隆全城40万平方米的地区被夷为平地。这是英军将目标轰炸改为面积轰炸后效果最明显的一次,它标志着英国对德国进行大规模轰炸的开始,迫使德国不得不加强本土的防空力量,从而使空军力量的使用极度分散,顾此失彼。

1943年5月,“兰开斯特”担负了第二次世界大战中最为著名的一次攻击行动。当月16至17日夜间,第617轰炸机中队的“兰卡斯特”MkⅢ型轰炸机执行了代号为“惩罚行动”的飞行任务——攻击德国工业中心周围的水坝,进而破坏德国的军事工业生产。该行动要求使用新设计的圆柱型炸弹,投弹飞机必须在超低空以精确的速度飞行,才能保证圆柱炸弹在水面上弹跳,并沿着水坝坝体下降到大坝底部爆炸。在成功执行对3处德国水坝的轰炸任务后,“兰卡斯特”轰炸机获得了“水坝克星”(Dam Bustter)的昵称。

1944年11月12日,英国皇家空军第9轰炸机中队和第617轰炸机中队的29架“兰开斯特”轰炸机击沉了德国“提尔皮茨海军上将”号战列舰,是第二次世界大战中最为成功的精确轰炸战例之一。该战列舰自1941年建成以来,英国皇家空军、皇家海军和前苏联潜艇部队对它进行了不下10次攻击,均未成功,德国海军称其为“不沉之舰”。因此,当该舰被击沉后,英国皇家空军参谋长阿奇博尔德·辛克莱爵士称“皇家空军击沉了有史以来世界上最为顽强的军舰”。

1945年4月,英国皇家空军轰炸机司令部共有56个一线战斗中队装备了745架轰炸机,另有296架飞机用于训练。欧洲战争接近尾声时,“兰开斯特”轰炸机还深入德国的心脏地区活动。停战后,大部分飞机被用来运输战俘,总共输送了75000人。

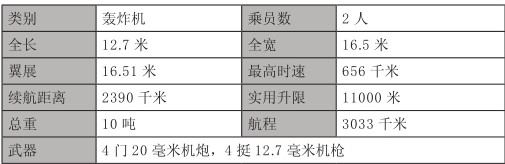

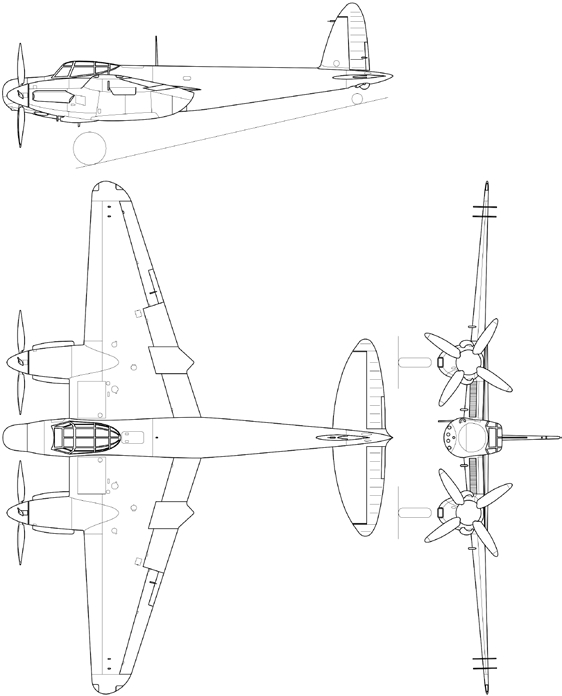

2.6 “蚊”式轰炸机

“蚊”式是德·哈维兰公司在二次大战前曾经发展几种成功的木制机种。当时,德·哈维兰打算发展一种无武装的昼间高速轰炸机,此概念遭到空军反对。后来由于英国物资缺乏,德·哈维兰“蚊”式的全木制概念才获重视。1941年秘密完成的原型机进行试飞,由于性能出众,随即投入量产。为了达到战时分散生产的目的,“蚊”式曾在其他公司,甚至加拿大、澳大利亚等国制造。

“蚊”式第一种服役型是侦察机。凭着高空高速的飞行性能,“蚊”式侦察机完成了不少艰巨的任务。其后出现的是夜间战斗型,可以装置一具雷达而能执行夜间拦截、夜间长程护航任务,甚至击落V-1导弹的任务。在整个战争期间,仅英国皇家空军轰炸机队中的“蚊”式轰炸机就出动过39795架次,投下十多万颗炸弹,其中仅有254架被击落,战损率只有千分之六点三,还不及一般轰炸机的三分之一,创造了皇家空军轰炸机作战生存率的最佳纪录。“蚊”式尚可执行攻击任务打击德国境内的特定目标,或是海上的德国潜艇,甚至能担任运输任务。

“蚊”式的研制历程

英国德·哈维兰公司生产的DH98“蚊”式战斗轰炸机,是第二次世界大战中设计最成功的飞机之一。“蚊”式是一种颇具特色的杰出机型,它有几大奇特之处:一是采用全木结构,二是改型多,三是生存性好。这种集轰炸、战斗、侦察、教练、联络和反潜于一身的木头飞机曾活跃在地域广阔的欧亚战线上,是当时闻名四海的名机。

“蚊”式诞生于英国久负盛名的德·哈维兰飞机工厂。该公司曾在大战前十多年间制造出一系列外形优雅美观的轻中型民用飞机,对多发动机飞机的制造也有一定经验,代表作为DH82“虎蛾”和DH91“信天翁”(Albatross)。1938年,德·哈维兰公司建议英国空军部发展一种快速轰炸机,速度达到甚至超过战斗机,由此能够不携带自卫武器。

保守的英国空军部对当时主流的多炮塔轰炸机情有独钟,认为非武装的轰炸机在战场上的生存力很低,拒绝了德·哈维兰公司的建议。但德·哈维兰公司并未放弃计划,自己出资将计划向前推进。由工程师R.E.Bishop、R.M.Clarkson和C.T.Wilkins领导的设计班子按载弹454千克、航程2400千米、速度644千米/时的设计目标进行设计。为了达到这一目标,飞机的自重必须减轻。首先,飞机不再装自卫武器的炮塔,机组人员从6人减到2人。其次,采用特殊的木质结构。

飞机发展史上,轻金属结构取代木结构或钢管/木蒙皮混和结构的原因是前者强度更强、重量更轻。新飞机采用传统木材结构显然达不到减重的目的。德·哈维兰公司的设计师决定采用一种少见的木质结构——“模压胶合成型木结构”。

“模压胶合成型木结构”最早是由一个小飞机制造公司——LWF飞机公司在1919年的LWFV飞机上采用。生产量很小的LWFV飞机仅有捷克空军装备。1922年,美国诺斯罗普公司在S-1双翼机上也采用这种结构。该工艺是先用混凝土制造一个6.4米长的模具,然后将云杉木薄片涂上干酪胶后交替放置,盖上模具的盖子。此时,再向中间的橡胶气囊中充入压缩空气,待干酪胶固化后即形成一片木结构,将左右两片木结构对合,就成为木质胶合结构的机身。1922年8月,这种结构获得美国专利。由于生产成本低廉,S-1飞机被称为“穷人的双翼机”。

“蚊”式在此结构基础上再进行改进,将木质胶合结构中间的木料改为一种轻质木材——巴尔沙木(Balsa,和我国的泡桐类似),木质结构重量进一步减少,强度有所增强。机翼:除了机翼中间有两根金属翼梁外,由上、下两片整体模压的上翼片和下翼片对合而成。机身:由左右两半木质胶合结构对合成为筒形承力结构,在对合前先完成电线、控制拉线的敷设。副翼、尾翼:金属或金属架布蒙皮。冷却器:安装于发动机短舱和机身中间,进气口开在机翼前缘。主起落架为双柱结构,发动机安装于钢管支架上用橡胶支承座支承。“蚊”式采用常规布局:平直中单翼,前缘平直,后缘前掠,备有襟翼与副翼。机翼的梯形比较大,在中央翼的前缘设有开裂式散热器进气口,减少了外表突出物。

“蚊”式机机头钝圆,视用途不同,或集中安装多门枪炮,或改装透明的投弹手视察窗,或架设机载雷达天线。椭圆形断面的机身平滑而修长,机尾尖细,并装有漂亮的半椭圆形尾翼,舵面蒙有上漆的亚麻布。机翼下有2台发动机短舱,后端流线形修形考究,大直径低压主轮胎适合于简易机场的起落。双座座舱十分紧凑,座舱盖突出于机头上方,多框架形式,视界良好。

采用全木质结构是德·哈维兰公司最具深谋远虑的决定,充分预见到战时英国的铝合金将出现匮乏,掌握飞机金属结构制造技术的工人也将十分短缺。木质的飞机能够由任何技术熟练的木匠进行生产,英国的钢琴厂、橱柜厂、家具厂都能投入飞机的生产。

1940年3月1日,英国空军因为战争爆发后需要高性能飞机而和德·哈维兰公司签定了DH98轰炸机50架(含原型机)的合同(B1/40),并核准正式名称为“蚊”式。敦刻尔克撤退后,因随时面临德军的入侵而一度取消合同,1940年底由重新恢复执行合同。原型机试制过程中,正是不列颠之战最紧张的时候。德·哈维兰公司的Hatfield工厂附近被德国飞机反复轰炸,工作人员不得不经常躲避到防空洞中。即使这样,在工作人员的努力下,1940年11月25日,首架原型机(W4050)进行试飞。为了避免被地面防空火力和巡逻飞机的误击,飞机漆成显眼的明黄色。

经过试飞,“蚊”式显露出巨大的潜力,引起英国空军的重视。“蚊”式的自重、发动机功率和航程约为“喷火”的两倍,但速度比“喷火”快32千米/时(1941.2的试飞中,曾经达到631千米/时的速度);升限达11000米。尤其是在载重能力上,“蚊”式大大超出原设计指标(在DZ594/G号上曾经进行携带1814千克CookieBomb炸弹的试验,四倍于设计载弹量;在一次试验中,由于工作人员的疏忽,给飞机装上4536千克的压舱物,飞机仍然安全起飞)。

“蚊”式的战绩

1941年9月17日,PR.I型(W4055)对法国德占区的Bordeaux(波尔多)和LaPallice成功地进行了照相侦察并成功地摆脱了敌机的追击。“蚊”式飞机第一次向世人亮相后,“高速木头飞机”的大名从此不胫而走。

1942年5月31日“蚊”式参加了对德国科隆的“千机大空袭”。数量不多的“蚊”式穿插在大型飞机编队中,挂着4枚227千克的炸弹,或单机攻击,或几架编组集中投弹。“蚊”式在轰炸时既可作高空水平轰炸,又可作低空点状小型目标精密投弹。当战略轰炸机在夜间大批飞向敌阵时,“蚊”式在更多场合是充当向导的角色,为大机群寻找并标定目标位置或投下照明弹,这就需要它一马当先,飞在最前面。为了对大型机飞行员作出明确的口头指示和战前鼓动,不少“蚊”式飞行员还专门通过进修学习,用优雅而标准的英语喊话。据统计,光是担任向导任务的“蚊”式就向德军扔下过15000吨炸弹。

1942年9月25日,“蚊”式长途奔袭,攻击位于奥斯陆中心的德国盖世太保司令部大楼,以烧毁大楼中的挪威抵抗运动的资料和档案,避免抵抗运动遭到破坏。“蚊”式成功地炸毁了大楼,临近的街区却未被破坏。

1944年1月,法国抵抗运动通知英国情报部门,在法国亚眠的监狱里关押着100多名英国空军的被俘飞行员。为营救这些飞行员,必须用飞机精确地在监狱的外墙上炸开若干缺口或大洞,同时摧毁德国看守的营房。2月18日晚,19架“蚊式”从英国机场起飞,在“台风”战机的护航下执行“Ericho”计划。“蚊”式准确地在监狱的围墙上炸开一个大缺口,并且炸毁了看守的营房。绝大多数飞行员在抵抗运动的接应下安全脱险。

其他类似战例还有轰炸海牙的中央登记处、哥本哈根的ShellHouse等。

“蚊”式FB.XVIII多用途战斗机在装备海岸警备司令部后,被用来袭击进入或离开法国德占区U艇基地的德国潜艇。潜艇在进出港口时都要在港口外的浅海区域保持水面航行状态,此时最容易被飞机攻击。为了保证潜艇的安全,德国人为在此航行阶段的潜艇组织严密的护航,使用的护航船只为扫雷艇和一种钢网水泥船壳的火力艇“Sperrbrecher”。“蚊”式凭借机上的大口径火炮、炸弹和大速度在这时发动攻 击。1944年3月27日,6架 FB.VI 和 2 架 FB.XVIII 攻击由4艘M型扫雷艇、两艘“Sperrbrecher” 护 航 的U-960,和护航船队发生激烈战斗。U-960被严重毁损,3艘扫雷艇被击伤。战斗中,两架“蚊”式被击伤,一架被击落。据资料记载,一共有8艘U艇被“蚊”式击沉,分别是 U-976、U-821、U-998、U-804、U-843、U-1065、U-25和U-2359。

英国还利用“蚊”式的性能优点执行若干特殊任务:秘密往来于中立国瑞典的斯德哥尔摩和英国间,运送外交邮袋、信使、英国急需的滚珠轴承、特殊人员等。著名的物理学家玻尔在逃脱纳粹追捕后,就是坐在“蚊”式的炸弹舱内到达英国的。该机在飞越挪威德国设防地区时尽量飞得高,避免被敌机截击,在北海上空再下降到低空。

“蚊”式的改型型号

“蚊”式曾衍生出照相侦察机、轰炸机、战斗轰炸机、夜间战斗机、轰炸引导机、鱼雷轰炸机、猎潜机、昼间巡逻机、布雷机、教练机、特种运输机等大量改进型号。根据作战任务的需要,“蚊”式在生产过程中一共有43种改型,其中26种曾经参加二战的作战行动。

十年间,在英国及加拿大、澳大利亚等总共生产了38个改型计7781架,并令人难以置信地成为战时英国飞得最快的双发军用机,而且和“兰开斯特”、“喷火”两种飞机一起,成为大战中皇家空军三大支柱装备之一。

“蚊”式PR.I

1941年9月入役,非武装照相侦查机。

“蚊”式F.II/NF.IINF.II,

1942年5月入役,装4门20毫米机炮和4挺7.7毫米机枪,后期加装AIMKIV/V“箭”雷达或Turbinlight探照灯,逐渐取代BristolBlenheim成为本土夜间战斗机主力,并为重型轰炸机夜间轰炸护航,共击落敌机600余架,击落V-1导弹近600枚。部分在拆除雷达后改为F.II型昼间战斗机,在马尔它、西西里、北非战场使用。该机共计制造466架。

“蚊”式T.III

教练机。

“蚊”式B.IV

不装自卫武器的轰炸机,机内弹舱可携带4枚227千克炸弹。1941年11月装备105中队,1942年5月31日首次参加对科隆的轰炸。少部分在改进机内弹舱后,可携带1814千克炸弹。

“蚊”式FB.VI

1943.2入役,在NF.II基础上增加机翼强度,除在机身弹舱内携带454千克炸弹外,机翼下还可携带2枚227千克炸弹,总载弹量达到908千克。如不携带炸弹,可携带190升或380升副油箱、水雷、深水炸弹、8枚27千克火箭弹等。一些飞机还装有雷达装置。该型的总产量达2584架,是“蚊”式中生产量最大的型号,也是在敌占区执行轰炸、引导任务的主要机型。

“蚊”式B.VII

加拿大生产的B.IV型,仅在加拿大本土使用。

“蚊”式PR.VIIIB.IV

换装“梅林”61带增压器发动机改成的照相侦查机。

“蚊”式MK.IX

装双级增压“梅林”发动机,能携带1814千克炸弹,装若干先进电子设备:Rebecca(雷别卡导航系统);Boozer;Oboe;MKVIH2S(地形轰炸雷达)。

“蚊”式NF.XII

夜间战斗机,和NF.II相似。安装AIMKVIIICentrimetric雷达,由于雷达的天线为盘形,原机头的机枪被取消。

“蚊”式NF.XIII

和NF.XII基本一致,但机翼采用FB.VI型机翼,可以和FB.VI一样在机翼下携带若干装备。

“蚊”式NF.XV

延长翼展的高空战斗机,安装增压座舱,机体结构再次减重,装有AIMKVIII雷达,用4挺7.7毫米机枪取代20毫米机炮,专门为对付德国Ju-86P高空轰炸机而制造。

2.7 “贼鸥”俯冲轰炸机

“贼鸥”(Skua)式俯冲轰炸机是英国皇家海军航空兵(FAA)在20世纪40年代初期所使用的一种单发双座舰载飞机。该机系按照0.27/34要求设计,是英国皇家海军航空兵所拥有的第一种全金属结构的单翼飞机。“贼鸥”式装备了可收放的起落架以及全封闭座舱,在当时来说是是非常先进的设计。相比之下,同时代研制的“剑鱼”式鱼雷轰炸机仍然是双翼结构,采用固定起落架和敞开座舱。

由于发动机马力不足,“贼鸥”的速度相对较低,但机翼内4挺机枪以及后座的活动机枪却使得该机在格斗中处于有利的位置。当作为俯冲轰炸机使用时,机身中线下特制的叉形挂弹架上可以挂载一枚227千克的炸弹。

“贼鸥”的战绩

“皇家方舟”号航空母舰上的3架“贼鸥”于1939年9月26日在北海上空击落了一架德国道尼尔Do-18飞艇,因此成为二战中第一个击落敌机的英国飞机。1940年4月10日,16架从奥克尼群岛起飞的“贼鸥”击沉了入侵挪威的德国巡洋舰“柯尼斯堡”号,而该舰也是盟军在二战中击沉的第一艘敌舰。

尽管“贼鸥”在挪威和地中海对抗敌方轰炸机时表现良好,但在面对当时现代化的战斗机(如德军的Bf-109)时却损失惨重。因此,该机从1941年起逐步退出了第一线的战斗任务,由火力更强且速度更快的飞机,如费瑞的“管鼻鹱”(Fulmar)予以取代。

“贼鸥”的主要型号

“贼鸥”MK.I型

原型机,采用了一台627千瓦的布里斯托尔“水星”IX发动机作为动力。

“贼鸥”MK.II型

生产型,共生产190架。由于“水星”发动机需要优先用于布里斯托尔“布伦海姆”轰炸机的生产线,“贼鸥”的生产型换装了664千瓦的布里斯托尔“英仙座”XII套筒分气式发动机。

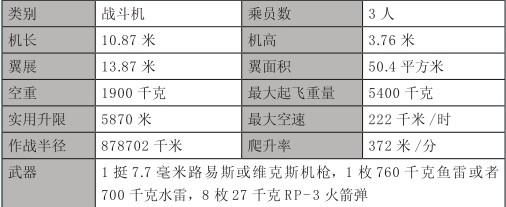

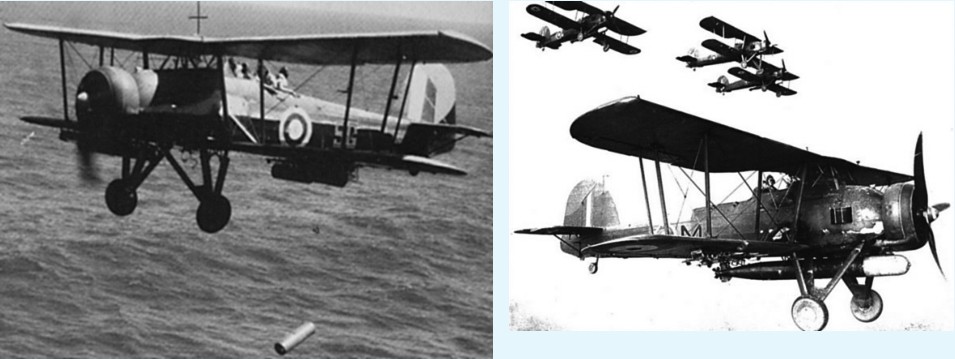

2.8 “剑鱼”鱼雷轰炸机

“剑鱼”鱼雷轰炸机由菲尔利航空器制造公司设计制造,是二战时期英国皇家海军航空兵使用的主要机型之一,1936年开始投入使用。“剑鱼”式轰炸机虽然是老式的双翼飞机,但在战争中赫赫战功,其中最著名的莫过于在塔兰托之战中重创意大利海军;以及在围歼“俾斯麦”号时用鱼雷命中该舰尾舵造成其无法正常行进。英国皇家海军航空兵称呼它为“细绳袋”。

在服役初期,“剑鱼”式装备于航母作为鱼雷轰炸机使用,而到了战争中后期,该机被改装为反潜和训练机。尽管“剑鱼”式轰炸机设计于20世纪30年代,但它仍然一直使用到1945年二战在欧洲地区战火熄灭。

“剑鱼”的研制历程

“剑鱼”式是基于“菲尔利”PV型飞机改进而成的,美国空军部要求制造一种侦察机以协助军舰校对炮火落点,之后加装鱼雷后便成了美国空军部S.15/33型。原型机TSR-II型(鱼雷侦 察 机,Torpedo-Spotter-Reconnaissance),PV型即成为了TSR-I型。首架完成于1934年4月17日。这种飞机采用双翼结构,并装备了一定的装甲。之后发展出了可折叠翼型以用于装备航空母舰。1936年,这种飞机开始装备英国航母并取代了“菲尔利·海豹”式鱼雷轰炸机。

1939年,皇家海军第13中队换装了“剑鱼”-I式轰炸机,其中的3架装备了浮筒,可以在战斗舰中使用弹射器起飞。这三架飞机曾在第二次纳尔维克海战中协助皇家海军“厌战”号校对炮火,并击沉了德国“U-64”号潜艇。之后,商船队的商船经过改进之后,装备了3或4架“剑鱼”式飞机协助进行反潜护卫,其中的三艘为荷兰籍商船,所装备的“剑鱼”式飞机来自于荷兰第860中队。

“剑鱼”的战绩

“剑鱼”式的主武器是鱼雷,但由于是慢速的双翼飞机,因而在攻击时需要一段较长的直线路径用于俯冲投放鱼雷,这样就使它很难准确攻击到防空火力强以及速度快的军舰。但是1940年11月11日的塔兰托战役中,由英国皇家海军“杰出”号航空母舰上起飞的“剑鱼”式轰炸机却立下了汗马功劳。

战斗中,“剑鱼”式使用鱼雷击沉或重伤意大利海军的3艘战列舰和1艘巡洋舰。塔兰托战役的成功很可能给了当时的日本帝国海军以自信或者灵感,并在随后攻击了美国太平洋舰队的母港——珍珠港。之后,“剑鱼”式轰炸机也在马耳他突围战役担任了攻击军舰的任务。

TIPS

战争中,“剑鱼”式被飞行员称呼为“细绳带”(Stringbag)。这不是因为其外形,而是因为“剑鱼”式看似有无穷的改装方式以携带各种武器。这就像当时家庭主妇使用的细绳购物袋一样,没有一个确定的外形,经过调整后可以装入任何形状或数量的东西。就像购物袋一样,机组人员相信“剑鱼”式“可以装上任何东西”(Couldcarryanything)。

1941年5月,德国海军“俾斯麦”号战列舰击沉美国“胡德”号战列巡洋舰、击伤“威尔士亲王”号战列舰后立即全速奔向法国。但与此同时,英国皇家海军航空兵却发现了“俾斯麦”号的行踪。其中一群从英国皇家海军“皇家方舟”号航空母舰上起飞的“剑鱼”式攻击机首先发现了“俾斯麦”号并对其发动了攻击。“剑鱼”式俯冲之后的速度低于“俾斯麦”号上所装备的火控提前量计量器,同时这些飞机也飞得很低,造成了“俾斯麦”号上的绝大多数炮火无法伤害到“剑鱼”轰炸机。

“剑鱼”式机群发射的鱼雷中的一条命中了“俾斯麦”号的尾舵,造成其无法正常操控导致航速降低。13小时之后,俾斯麦”号被英国本土舰队围攻并击沉。

但在随后的战斗中,“剑鱼”式轰炸机的问题暴露无遗。1942年2月,德国进行了“雷霆·瑟布鲁斯”行动,将大西洋上的三艘大型水面战舰(“沙恩霍斯特”号战列巡洋舰、“格奈森瑙”号战列巡洋舰和“欧根亲王”号重巡洋舰)穿越英吉利海峡调回威廉港。这次战斗中“剑鱼”式的战绩极为糟糕,鱼雷没有一条命中目标且大多数飞机被击落或重伤。

英国人认识到了老式的双翼鱼雷机已经无法满足海战(当时日本爱知九九式舰载轰炸机与美国TBD均为单翼飞机),随后将大多数“剑鱼”改装为反潜机。

改装后“剑鱼”式可装备深水炸弹或者8枚27千克的RP-3型火箭弹,并且从攻击航母转移到了护航航母乃至商船改装的航空母舰上以火箭助推器起飞。“剑鱼”式以其低起飞速度和完美的航空性能,成为完美的商船改装的航空母舰的舰载机并能在中大西洋恶劣的气候条件下工作。虽然“菲尔利·青花鱼”式双翼鱼雷轰炸机曾打算作为“剑鱼”式的继任者装备攻击航母,但由于“剑鱼”的“长寿”,使得其直接由“青花鱼”式的后辈——“菲尔利·梭鱼”式单翼鱼雷轰炸机替代。

最后的“剑鱼”式从1944年开始被淘汰,战争时期这种机型一共制造近2400架。1945年5月21日,在德国投降之后,最后一个“剑鱼”轰炸机中队解散,而最后一个训练中队则到1946年夏季才正式解散。至此,“剑鱼”式鱼雷轰炸机完全退出战争舞台。

“剑鱼”的改进型号

“剑鱼”式Ⅱ型和Ⅲ型同时于1943年出现。“剑鱼”Ⅱ型将下面的机翼换为金属机翼以使其发射火箭弹,“剑鱼”Ⅲ型则增加了一个大型的分米波雷达。1944年出现了专供加拿大海军使用的“剑鱼”Ⅳ型,这个型号将驾驶舱加装上玻璃罩以使机舱密封。在近2400架“剑鱼”轰炸机中,692架由费瑞制造,其余1699架则由Blackburn航空器公司制造,这些飞机有时候也被称呼为“黑鱼”(Blackfish)。所有型号中,“剑鱼”Ⅱ型是最广泛的型号,一共制造了1080架。

相关参考

“喷火”战斗机“喷火”战斗机是英国第一种成功采用全金属承力蒙皮的作战飞机,1936年6月首次试飞,1938年8月开始服役。“喷火”战斗机的全部固定武器、主起落架和冷却器等都装在机翼内,单座座舱视野良好

“飓风”战斗机“飓风”战斗机是英国在二战前研制的一种单座单引擎战斗机,1935年11月首次试飞,1937年12月开始服役。“飓风”战斗机金属结构机身和布制蒙皮非常耐用,而且比起“喷火”战斗机的金属蒙皮

“暴风”战斗机“暴风”战斗机是英国在二战中后期研制的一种单座单引擎战斗机,原本是作为较“喷火”战斗机更先进的战斗机而设计,但在使用过程中发现爬升率和高空速度并不理想,尤其是在高速俯冲时空气动力特性恶化

17.火山为什么会“喷火”?火山是一种非常特别的山,其与众不同之处就在于能够“喷火”。而且非常有意思的是,有些火山一生只能喷一次火,可有些火山却在喷过一次火后便进入间歇状态,然后可能再次发作,对人类造

喷火器亦称火焰喷射器。喷射液体燃料的高温火焰的武器。由油瓶、输油管、喷火枪组成。所用油料通常是铝皂型凝油粉稠化的凝固汽油,粘附性强,能产生800℃的高温。主要有便携式和车载式两种类型。便携式由单兵背负

伊-16战斗机前苏联战机在第二次世界大战期间,前苏联的战机发展是相当迅速的。不管是战斗机还是轰炸机,都足以在历史上写下辉煌的一笔。4.1 伊-16战斗机伊-16(玻利卡波夫I-16)是前苏联在二战初期

Bf-109战斗机德国战机在第二次世界大战期间,德国空军的规模虽然不及盟军庞大,但是在战机的性能和飞行员的水平上却更胜一筹。在第二次世界大战中,德国击落盟军飞机数量超过100架的飞行员多达107人,王

P-51“野马”战斗机美国战机第二次世界大战爆发前,美国战机研制领域呈现出欣欣向荣的大好局面,一批优秀的机型相继问世。由于美国参加研制的厂家多、生产能力强、后勤保障出色,因此使其战机的生产和装备量极大

三菱A6M“零”式战斗机日本战机在第二次世界大战中,日本拥有数量庞大的各式战机。这些战机在二战初期给盟军造成了不小的威胁,其中最为著名的是“零”式战机。5.1 三菱A6M“零”式战斗机“零”式战斗机的

最早的火焰喷射器中国古代战争中使用到一种喷火器具,名叫“猛火油柜”。这里的“猛火”是指石油,“猛火油柜”可是世界上最早的火焰喷射器。可以说是现代喷火器的始祖。西汉末年时,中国已发现并开始使用石油。宋代