军事百科 伊-16战斗机

Posted 机

篇首语:幽映每白日,清辉照衣裳。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了军事百科 伊-16战斗机相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

军事百科 伊-16战斗机

伊-16战斗机

前苏联战机

在第二次世界大战期间,前苏联的战机发展是相当迅速的。不管是战斗机还是轰炸机,都足以在历史上写下辉煌的一笔。

4.1 伊-16战斗机

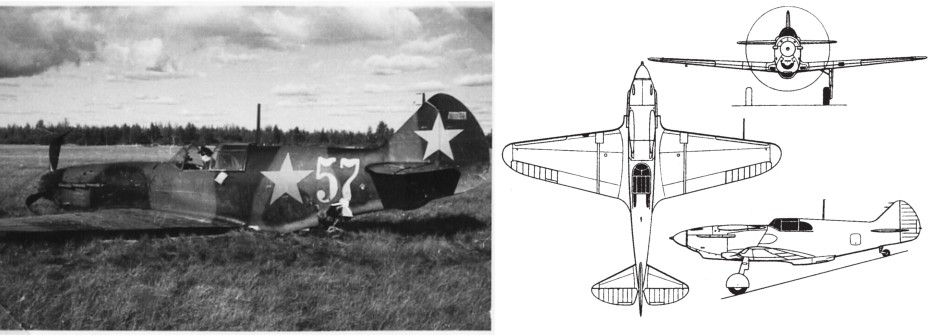

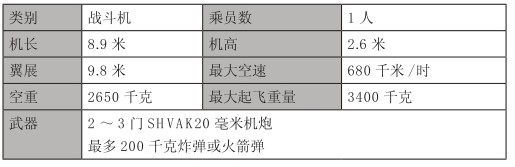

伊-16(玻利卡波夫I-16)是前苏联在二战初期的主力战斗机,产量约7000架。

研制历史

伊-16是前苏联第一种悬臂式下单翼、可收放起落架的战斗机。其原型机TsKB-12于1933年由玻利卡波夫开始设计。初期,该机装备了M-22发动机(Wright-CycloneSGR1820)。试飞后,玻利卡波夫认为M-22发动机功率偏小,决定换装M-25发动机(Wright-CycloneSGR1820F3),即改型为TsKB-12bis型。在12bis接近设计完成时,苏军决定以I-16-4型的编号投入批量生产。由于M-25发动机的生产一直未能正常,所以前期的I-16-4有一些装美国的1820F3发动机或以M-22发动机临时代替。

1934年2月18日,该机由著名飞行员V.P.Chkalov进行试飞。1935年,该机在红场纪念“五·一国际劳动节”的群众集会上首次露面,编队飞过红场上空。随后,该机生产了约400架,并开始装备部队。

改进型号

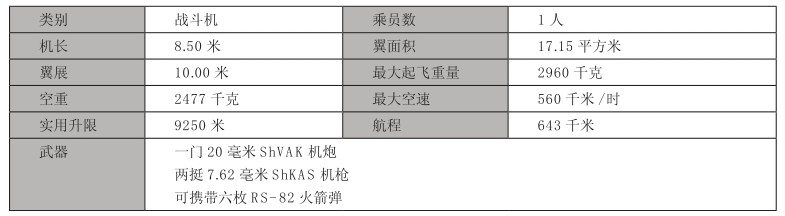

1935年7月,装M-25发动机和ShKAS机枪的5型(I-16-5)开始生产,产量约1500架。在1935——1937年间。5型是当时世界上飞得最快的战斗机。到1941年6月22日卫国战争开始时,苏军第一线作战飞机中还有大量5型。和5型同时生产的6型缩小了背部的背脊,改善飞行员的后方视野。

20型是1939年研制的翼下加挂副油箱的试验型,在加挂2个200升副油箱后,该机的航程可以从800千米提高到1200千米。20型未投产,但加挂副油箱的技术被用于18/24/29型上。

1939年投产的24型和1940年投产的29型装备821千瓦的M-63发动机,24型的航速达到470千米/时。29型是伊-16的最后改型,主要是将1940年研制成功的12.7毫米UB重机枪换为24型的7.62毫米机枪。24型和29型在1940年~1941年战争爆发前曾大批生产。

从17型开始有部分飞机装备20毫米机关炮。在卫国战争初期,装20毫米机炮的伊-16在伊尔-2强击机未大批装备部队前,在攻击地面德军行军纵队和装甲目标时充作强击机使用。绝大部分伊-16都可以在机翼下携带4~6枚火箭弹。

实战使用

在1936年爆发的西班牙内战中,伊-16战斗机首次受到实战检验,表现优异。二战之初的苏、日诺门坎战役中,它也取得了很好的战果。

当时的轴心国空军主力还是双翼机,包括德国Ar68战斗机、意大利CR.32战斗机以及日本95式战斗机。同时,飞行员仍旧以第一次世界大战的经验作为战术指导思想。伊-16的先进性使其取得了辉煌的战绩,也使前苏联跻身航空先进国的行列,客观上刺激了世界各国研究适应新时代空战的战术和飞机。

然而,由于某些因素的影响,前苏联大大推迟了伊-16的进一步改良和后继机的开发,使得伊-16和伊-15一直生产到二战爆发时。在苏芬战争中,受挫的苏军认识到该机已经过时,从而在改进的同时开发新一代的战斗机:雅克-1战斗机、米格-3战斗机和拉格-3战斗机。

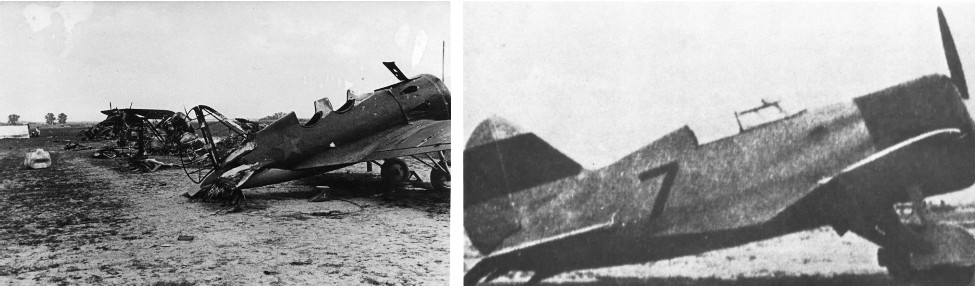

苏德战争初期,前苏联战斗机约有七成是伊-16。在面对采用新时代空战战术的德军Bf-109F/G型和Fw-190时,即使是伊-16的最先进版本24型也依然惨败而归。

即便如此,在前苏联新的主力战斗机雅克-9和拉格-5大量服役后,残存的伊-16仍然被改造成教练机和攻击机使用,直到1943年为止。

4.2 伊-153战斗机

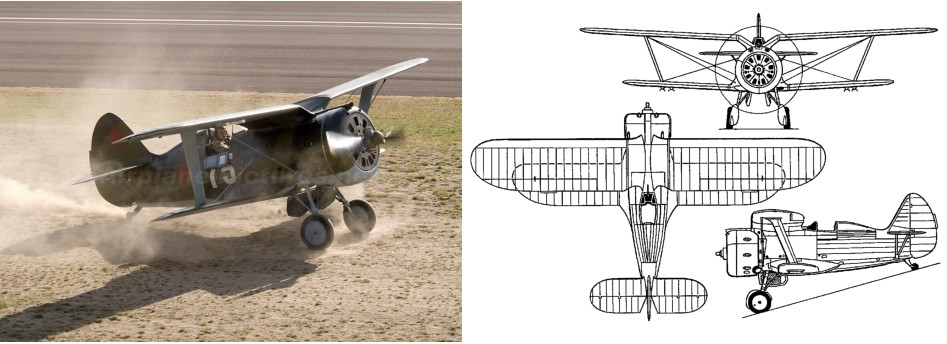

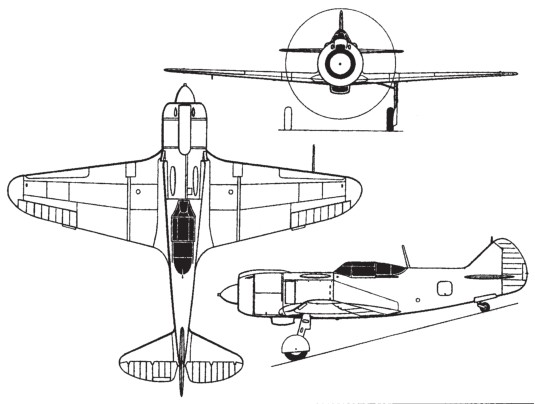

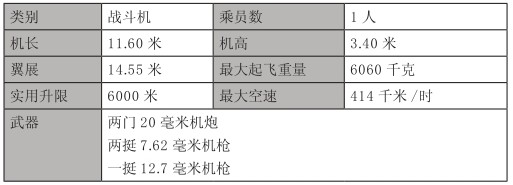

伊-153是玻利卡波夫设计的最后一款双翼战斗机,于1939年5月进入前线服役,1940年年末交付最后一架,短短18个月内产量高达3437架。

研制历史

1936年,根据参加西班牙内战的前线飞行员的反馈,苏军要求玻利卡波夫设计局以实战经验进行伊-15双翼机改良型的开发。

虽然伊-15的改良型——伊-15bis在1937年已经进入量产,但苏军仍坚持将当时的新科技加入其中。在保留原先机身设计的同时,换装增压器、增强功率的M-62发动机、ShKAS机关枪、新的海鸥式主翼以及手摇式伸缩起落架等。改良型称为伊-153,设计于1937年完成。但是新引擎的开发无法跟上飞机制造进度,因此1938年8月试飞的一号原型机仍然使用伊-15的M-25发动机。此外还有许多设计瑕疵,导致该机的测试时间大幅拉长。测试结果显示,一号原型机的最高时速424千米,最高升限8700米,5000米爬升耗时6分钟24秒。这种与伊-15bis相差无几的性能让苏军非常失望,而玻利卡波夫则寄望新引擎的换装能让飞机达到更好的性能。不过由于测试告一段落,但尚未测试新引擎的伊-153就在苏军命令下于1938年进行量产。因此,伊-153在服役期间同时有两种引擎型号,这一点除了对后勤造成困扰以外,在后来还产生了灾难性的影响。

1939年6月16日,装备的M-62发动机的伊-153二号原型机进行首次试飞,并得到最高时速442千米、升限9800米的成绩。原本设计局估计最高时速可以提升到462千米,但在测试途中发现飞机设计有着严重的结构问题,如果俯冲时速超过500千米以上机身将会解体,因此速度提升被强制中止。此外,海鸥式机翼理论上虽然可以提升飞机性能,但驾驶员的视野却受到主翼的阻挡。

尽管设计局提出了改良方案,但为了避免拖延量产,前苏联政府拒绝了日后所有的改良方案。不过,设计局并未放弃伊-153的改良,甚至将2架伊-153换装更高功率的M-63引擎以求改善性能,但结果仍然失败。伊-15的原始设计已无法承担更高性能,使得伊-153自量产起即告落伍。

除了设计的缺陷外,较不为人所知的是伊-153在回转时的恶劣表现。伊-153比伊-16更容易进入尾旋状态,而且更难以改出。因此,故意进入尾旋状态的行为遭到飞行单位的严格限制,直到后来才发展出一套回复操作程序。但大多数飞行员并没有熟练这套程序需要的时间。

1938年~1941年,伊-153 共计生产 3437 架。

实战使用

伊-153的首次作战是在1939年的诺门坎战役。与日军当时的新型机九七式战斗机相比,伊-153的速度略低,回旋性也不如前者,虽然具备防弹装甲,但油箱与驾驶舱间缺乏良好的防火设计,如果油箱起火驾驶舱也会迅速遭火焰吞噬。因此,自伊-153逃生的驾驶员常有严重烧伤问题。加上的M-62引擎失败的机械增压器设计使得增压器寿命仅有60~80小时,这些缺点导致伊-153无法承担第一线作战任务。

苏德战争时,由于新型机数量不足,伊-153勉强在第一线作战。苏军的作战方式是尽量避免与德机接触,并用RS-82火箭弹在远距离以“乱枪打鸟”的方式进行射击并脱离战场。但由于速度不足、火箭命中率极低,导致伊-153不但折损率高,也没有任何驾驶该机的飞行员成为王牌飞行员。1943年,新型机充足后,大多数伊-153撤离了前线战场,转而承担相对轻松的对地攻击任务。

衍生型号

尽管多次改善无果,但设计局仍设法对伊-153进行升级,包括同轴机枪变更为2挺12.7毫米TKB-150机枪。另外,大约有150架伊-153与伊 -16 29 型的设计相同。后期大约400架伊-153则更换金属制机翼以发射空对空火箭。伊-153的衍生型号主要有以下几种。

伊-153BS

伊-153BS是将原先ShKAS机枪更换为4挺12.7毫米机枪。

伊-153DM

作为实验,该机在机翼下安装了汽油动力冲压发动机。DM-2型发动机将最高时速提高了30千米,而更强力的DM-4型发动机则增加了50千米的时速。共有74架伊-153接受这种改装。

伊-153GK(伊-153V)

高空版本,预计安装加压座舱,并未生产。

伊-153P

将原先同轴机枪改装2挺ShVAK机炮,火力增强抵消了增加的重量,但是射击时的火药气体严重影响挡风玻璃视线,并非一种成功的设计。

伊-153Sh和USH

攻击机改装版,在翼下吊舱内可安装ShKAS机枪和250千克炸弹。

伊-153TKGK

高空改装版,安装了涡轮增压器与加压座舱,在1.03万米高空最高时速提高到每小时482千米,共有26架接受此改装作为高空防御用。

伊-153UD

后机身以木制结构制造,而非传统的钢管骨架蒙皮设计以节省金属,但并没有量产。

伊-153海军型

前苏联海军将50架的伊-153改装,配备了更大的油箱和可挂载副油箱的的机翼,作战范围大幅增加。

伊-190

于1940年制造的伊-153最终版本,换装功率821千瓦的M-88V发动机,最高时速提高到488千米,但由于设计理念过时因此并未量产。

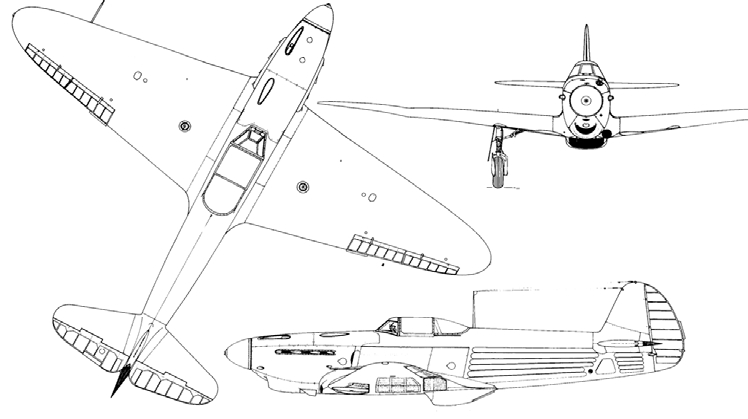

4.3 雅克-1战斗机

雅克-1(Yak-1)战斗机是前苏联在二战初期最优秀的战斗机之一,也是前苏联螺旋桨战斗机中产量最大的雅克系列的始祖。

研制历史

1939年,前苏联在参考了西班牙内战的经验后,认识到需要有优于伊-16的新型战斗机,要求是有较流线型的外型和可以由钢管和木材构成机体,并尽可能使用无线电通信设备。

当时,初出茅庐的亚力山大·雅克列夫递交了不少于4个型号的设计方案,而其他设计局大都每家只递交了一个方案设计。雅克列夫的方案分别为I-26中低空战术战斗机、I-27教练机(基于I-26的教练型设计)、I-28高空防空型以及I-30战斗机。和其他设计局不同的是,雅克列夫不仅是满足于递交设计方案或忙于竞争指标,而是想方设法让其设计思想为最高当局所接受。

和雅克列夫的其他方案相比,I-26相对先进,被选作雅克-1的原型机。1940年4月27日,苏军决定以雅克-1的编号开始大批生产,随后莫斯科的NO301厂开始装配。1940年11月7日,11架雅克-1从库宾卡基地起飞参加了红场的阅兵式。此时,雅克-1还有许多缺陷需要改进,但战争的威胁使改进无法按部就班,前苏联政府下令列宁格勒的NO47厂、莫斯科的NO301厂、萨拉托夫的NO292厂同时开始制造。

生产情况

雅克-1是雅克系列战斗机的第一种型号,也是前苏联在临近战争爆发时投产的一系列先进战斗机中最成功的一种,其余的两种——米格-3和拉格-3由于和伊尔-2强击机使用同一个系列的发动机而先后停产。雅克-1在1940年9月至1944年7月的近4年时间内一直持续生产。后来因为受到德军空袭,众多飞机厂被破坏,向后方撤退的新厂只能以较差的材料生产飞机。雅克-1被迫停产,改为生产其后继型雅克-3和雅克-9战斗机。

实战使用

苏德战争爆发后,雅克-1成为前苏联空军的中流砥柱,不仅比过时的伊-15和伊-16战果更佳,与同期的拉格-3和米格-3相比也有明显优势。

1942年初,雅克-1的总体飞行性能被认为是前苏联战斗机中最好的,但在空战中还是不敌Bf-109F。更糟的是 Bf-109F 的新改型——Bf109 F-4 的发动机更为强劲、高空性能更好,武器系统、装甲防护也比 Bf-109 F-2 型有改进。这都使雅克 -1 和 Bf-109 F-4 型的性能差距更为突出。在王牌巴尔克霍姆看来,Bf-109 F-4 型是代表了 Bf-109 发展的巅峰。Bf-109 F-4 型的爬升性能相对雅克 -1 有绝对优势,水平机动能力则相当。由于 Bf-109 F-4 型在速度上的优势,德国飞行员在攻击和脱离上完全掌握了主动权。

4.4 雅克-3战斗机

雅克-3(Yak-3)是前苏联在二战后期高空优性能最好的战斗机,也常被认为是整个二战中最灵活和敏捷的战斗机。该机还被改造成前苏联第一种量产的喷气式战斗机——雅克-15(Yak-15)。

研制历史

苏德战争初期,雅克-1成为唯一可以单挑德国Bf-109E/F的前苏联战斗机。随着德国推出更新的Fw-190A和Bf-109G,雅克设计局也决意推出一种能够压倒任何在短期内出现的新机的高性能战斗机,并以在中低空夺取制空权为目的,要有轻巧而能够承受各种特技般动作的坚固机体,以现有的液泠发动机为动力。

于是,以金属结构为主,比雅克-1更短小、重新设计了油冷器(为了减少阻力)的雅克-3战斗机便应运而生。但由于德军的轰炸,飞机厂被迫撤退,雅克设计局优先推出了雅克-9型,雅克-3则在1944年投入服役。

实战使用

雅克-3一经服役就战果惊人。1944年7月14日,一队刚编成的雅克-3中队共18架,迎战30架Bf-109,一共击落15(一说24)架敌机而自己无一损失。之后,德国便流传着“避免在5000米以下,和机首无油冷器的雅克战机交战”的说法。由于德国新的机种主要擅长于高空拦截英、美的重型轰炸机,因此直到摸清了雅克-3的特性才敢正面交手。

鉴于雅克-3的优异表现,苏军一度提出进一步发展的要求。但由于雅克-3能够执行的任务不多,所以前苏联当局最终把原定给它的新发动机M-107转给了雅克-9型。直到德国投降后,雅克-3才有机会进一步发展,除了安装预定的M-107发动机外,还利用其全金属结构的机体能够适应高亚音速的空气阻力和高热、比木制或帆布机体更安全的特点,将其改造成不同的喷气和火箭发动机的试验机。在确定喷气式发动机成功后,有近300架雅克-3被改造成雅克-15喷气式战斗机,开创了前苏联进入了喷气式战机时代的里程碑。

4.5 雅克-7战斗机

雅克-7是前苏联在雅克-7-UTI教练机的基础上改进而来的战斗机,是与雅克-1并行发展的另一款战斗机。

研制历史

1940年,前苏联最新一代战斗机如米格-3、雅克-1开始准备装备部队,因此急需一种高级教练战斗机,以便平常使用伊-153或伊-16旧式战斗机的飞行员能够通过这种飞机迅速掌握先进战斗机的驾驶技术。由于雅克列夫曾经有设计UT-1及UT-2教练机的经验,1940年3月,前苏联政府命令雅克列夫用I-26改进成为雅克-7-UTI教练战斗机。该教练机的确协助前苏联培训了不少好飞行员。

卫国战争爆发后,为了满足前线对战斗机的迫切需要,工厂将雅克-7-UTI教练机改为单座,并增加武器装备和座椅装甲,成为雅克-7战斗机。因此,雅克-7并不是雅克-1和雅克-3的发展型,而是和雅克-1一起并行发展的另一种飞机。

雅克列夫在雅克-7型飞机驾驶舱后面的机身上制作了一个摺叠式的空间,这是教练机留下来的设计。这一部份用途很多,可载运货物、调动部队人员,或放置100升的备用燃料,使雅克-7的功能更多。

除了作为战斗机外,雅克-7还不断改进,发展出高空截击机、重装备战斗机、长距离截击机、高速前线侦察机、炮兵校射机和高级官员联络机等共18种机型。各型一共生产6399架。

设计特点

雅克-1的主要缺点被雅克-7-UTI教练机原封不动地继承了下来,归纳起来有以下几点:首先,发动机在飞行中容易过热,润滑油泄漏严重,甚至喷到前风挡上而严重影响飞行员的视界;其次,飞机的重心太靠前,容易在滑跑时“拿大顶”;还有,相对于飞机的重量来说,主轮的直径太小,起落架收放系统的锁定装置更是麻烦不断,要么收不起来,要么收起了却放不下。最后一点更在试飞中酿成严重事故,使得军方的评估飞行不得不因此中断了11天。

雅克-7-UTI有一个串列式的双人座舱,学员和教练可以通过RPU(橡胶传声管)通信系统交谈。新飞机在机头安装了两挺各备弹500发的7.62毫米ShKAS机枪,主要用于学员的机载火器射击训练。

虽然雅克-7-UTI有不少缺点,但瑕不掩瑜,只要针对各种缺陷加以改进,就可以进入批量生产。需要指出的是,在军方对雅克-7-UTI做官方测试时,有一架该机被送到了第11战斗航空团(11stIAP),配合最初出厂的十架雅克-1型战斗机对该部队的飞行员进行两天的转型训练。这次训练的效果非常突出,被一致评价为“这是苏联空军即将不可或缺的一种飞机”。

TIPS

“拿大顶”是头手倒立运动的俗称,这里是指飞机机头着地。

第二架原型机UTI-26-II根据各方的意见作了很多改进,改进的程度之大几乎可以使人认为这是和一号原型机并行发展的另一种飞机。最遭人非议的起落架是修改的重点,主轮直径从600毫米增加到了650毫米,尾轮直径也达到了300毫米。同时采用了新的起落架支柱和锁定装置,后来还修改了起落架舱门的形状。

另一个重要的改进是增大了水平尾翼和方向舵的面积——前者的面积从1.82平方米增加到了1.93平方米,后者则从1.12平方米增加到了1.23平方米,此举大大改善了飞机的操纵性和飞行时的稳定性。发动机也换成了相同功率但技术上已经成熟的M-105PA引擎(源于Hispano-SuizaHS12Y液冷发动机的派生型)。该发动机配有一台二段二速的增压器,适合在中低空使用。

除了这些,还有不少地方做了虽不明显但很重要的变动,而其中最有趣的是新飞机在其螺旋桨轴上改用了Bf-109所使用的桨轴固定螺栓,使得螺旋桨的拆卸和维护更加方便。

前苏联航空委员会对UTI-26-II所进行的测试一直延续到1941年的2月14日,最后的结果非常令人满意。这架飞机的操纵性能比起于半年前进行相同测试的雅克-1来有过之而无不及,在飞行时基本不会进入危险的尾旋(除非故意为之),即使遇上了这种情况飞机也能很轻易地改出。由于对不可靠的起落架做了大幅修改,因些,相较于雅克-1战斗机来说,新教练机在起飞和着陆时更加安全。另外,试用过该机的飞行员们还对座舱的宽敞舒适及视界的优良赞不绝口。

实战使用

UTI-26-II在试飞中的表现近乎完美,甚至当前苏联军方的测试结束后,原型机被直接送到了第12战斗航空团加入现役。在那里,除了训练任务外,在1942年该机还参加了一项有趣的试验——在两翼下各加装了一台DM-4S冲压式喷气发动机来提升性能。

不过这次试验谈不上成功,整架飞机的重心太靠前,起飞中往往一个小小的颠簸都会让飞机来个“拿大顶”。而且,高危险性的燃料也缺乏任何安全措施的保护。终于,前苏联军方决定在酿成任何的重大事故前就放弃这项计划,这一对混合动力的研究项目也就因此告一段落。

由于前苏联各级航空学校对新教练机的需求十分迫切,因此,航空工业委员会在1941年3月4日发布命令,正式将新教练机命名为雅克-7UTI,并要求位于莫斯科的GAZ301立刻从雅克-1转产雅克-7。

4.6 雅克-9战斗机

雅克-9是前苏联在第二次世界大战时的主力战斗机型之一,它是雅克-1以来整个系列当中产量最大的一种,一共生产超过16000架。

研制历史

苏德战争初期,由于德军的空袭,前苏联很多炼铝厂和飞机发动机工厂被德军破坏或被迫后撤,因此,难以获得大量铝材和生产新型战机的液冷发动机。

在这种背景下,虽然雅克设计局发展了多种新的机型,其中最先设计的雅克-3虽然有着先进的全铝结构,而且使用新式发动机,适应前线需要高加速性作战的环境,但因为缺乏铝材和全新的Bk-107型发动机,量产计划不得不搁置。此外,雅克-7也面临着同样的困境。

最后,雅克设计局决定发展雅克-7轻量化的纯空优战斗机。新设计配备M-105PF发动机(雅克-1的M-105发动机的改良型),使用钢管骨架和帆布组成的机体,配合木机翼的结构,取得了强度和重量的平衡点。这种设计不仅能将生产和维修所需要的人手和资源压到最低,还能维持性能,把较低功率发动机和气动力设计发挥到极致。该设计最终定案为雅克-9,并优先投入生产,成为苏军的主力机型。

设计特点

雅克-9的初期生产型采用了与雅克-7B相同的主翼。然而,从美国运来的越来越多的航空用金属意味着雅克列夫设计局可以考虑在飞机生产上使用更多的金属件。于是,雅克的工程师们就为雅克-9设计了一副全金属主翼。

雅克-9的这一改型在1942年底开始进入大批量生产。新的金属主翼比雅克-7B的略短,而且适合容纳附加油箱。这样总燃油量共有477升,可以让飞机得到950千米的较长航程。其它改进包括加高的垂尾、可收回的尾轮,还增加了一对舱门。飞行员座位后的8毫米钢板被换成了75毫米厚的防弹玻璃板以提供更好的后方视野。这一系列的改进让雅克-9与雅克-7相比大幅减重,促成了性能上的提高。

雅克-9的设计极为成功,各种改型不断产生。为了增加飞机的航程,一种改型增加了附加油箱并使得燃料容量达到675升,而航程达到了1400千米。这就是雅克-9D,这里D表示“Dalnosty”意为“远程”。雅克-9D于1943年春投入服役参加战斗。除了对航程的需求,同时还有对增强火力的呼声。一些雅克-9D把20毫米机炮替换成了一门23毫米MP-23-VV航炮,这些飞机通常执行近地支援任务。

还有一架雅克-9被改成了高空战斗机,减少了机载武器,使用克里莫夫M-105-RD两段式增压发动机。这架飞机名为雅克-9L,L表示“Legki”或是“轻型”。但这一计划并不成功终被放弃。

4.7 米格-1战斗机

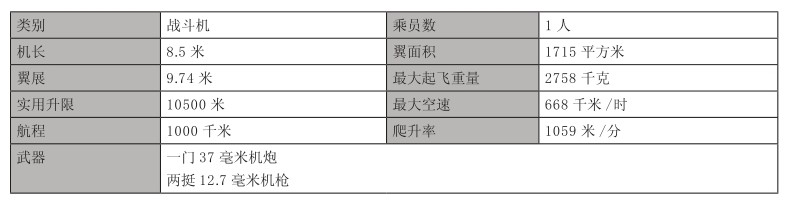

米格-1战斗机是米格家族的第一个成员,1938年开始研制。当时,前苏联空军根据实际需要,提出研制一种新型高速战斗机。著名设计师玻利卡波夫提出的方案赢得了广泛支持,随后该机被赋予了I-200的研制代号。这种战斗机安装AM-35A型水冷发动机,设计指标为最大飞行速度670千米/时(7000米高度),升限13000米,爬升到5000米高度耗时4.6分钟。

但是,由于玻利卡波夫本人当时正在全力进行I-180战斗机的研制工作,加之I-200被认为不够先进,所以该机的研制工作一直进展缓慢。后来,为了和雅克列夫的I-26战斗机竞争,玻利卡波夫设计局加快了I-200的研制进度。1939年12月 初,I-200的初步设计基本完成并获得了认可。为了能够更好的完成该计划,前苏联当局决定成立一个由米高扬领导的新设计局。

新设计局成立后,拥有丰富设计经验的格列维奇和罗莫丁成为了米高扬的副手。I-200的设计也有了轻微的改动,将飞机结构也由全金属结构改为胶合板、木材、金属的混和结构,增加机身的长度,提高了纵向稳定性,增加机翼油箱等,但是总体设计上保持了玻利卡波夫的气动外形。

1940年4月5日,米格-1首飞。试飞证明米格-1是一款优秀的高速截击机。值得一提的是5月2日,米格-1在试飞中达到684.5千米/时的速度,打破了当时的世界纪录。同时,米格-1也面临着无数的问题。面对这些考验,设计师们对米格-1进行了反反复复的修改。仅仅在试飞初期,水散热器被修改了十八次之多,在忙碌了117个昼夜之后,问题基本解决。

1940年8月,米格-1通过了前苏联的国家试验,正式投产。不久后设计师们又陆续发现一些问题。这时,工厂已经生产出了第一批米格-1。米格-1的机翼单位负荷高、机动性差;油箱容量小、航程有限;飞机重心偏后、滚转困难等。所以,正式命名为米格-1的飞机只生产了100架。

4.8 米格-3战斗机

米格-3战斗机是前苏联在二战中使用的一种单座活塞式战斗机。该机由当时从属于第一国家飞机工厂的米高扬-格列维奇实验设计局设计,但最初的设计思想则来自玻利卡波夫设计局的K型机。

研制历史

米格-3的原型机是米格-1,即米格系列的第一个成员。1941年2月,米格-1经过改进,得到了新的编号——米格-3。3月13日,米格-3在试飞中涡轮增压器发生故障,飞行员艾卡托夫丧生。4月,两架新的米格-3投入国家验收试飞,其中一架用于试验飞行性能,一架试验武器装备。由于重量增加了256千克,米格-3的爬升率、起落性能和机动性均比米格 -1 略有降低。米格-3海平面最大速度495千米/时,7800米高度时最大速度 640 千米 / 时。由于发动机性能不理想,飞机航程只有857千米。通过对发动机进行改进,飞机在随后的试飞中达到了1000千米的设计航程。

第一批生产的米格-3交付给卡金斯基空军学校,但是交付给战斗部队的米格-3仍存在很多问题。由于未能得到重视,直到1943年米格-3总共才生产出了3322架。通过换装发动机,改进武器系统,米格-3有众多的改进型,其中比较突出的是:米格-3AM-38、米格-3M-82(又称为米格-9)、I-211E(又称为米格-9E)、I-230(米格-3U),等等。

实战使用

卫国战争中,刚刚装备部队的米格-3投入战斗。尽管这是当时世界上最好的高空高速截击机之一,但由于装备数量少,飞行员还未能熟练驾驶这种飞机,大量米格-3在德国空军的空袭中损失在地面。最悲壮的是,一架米格-3在德军入侵当天的空袭中强行起飞,带火撞击敌机。

尽管米格-3是一种优秀的飞机,但当时红军面临着德军地面部队的强大压力,首先要解决的是德军坦克的威胁。伊尔-2和米格-3同样使用AM-35A发动机,所以工厂将更多的发动机用于生产对地攻击火力强大的伊尔-2。而且,苏德战场的空战绝大多数发生在7000米以下的中低空,米格-3常常被迫在缺乏优势的中低空与德国空军交战,甚至还有少数米格-3被当作强击机用来攻击德军的地面部队。

即便如此,米格-3仍然创造出了相当大的战果,而且培养出了一批优秀的飞行员,其中三次前苏联英雄获得者波克雷什金便是其中一位。

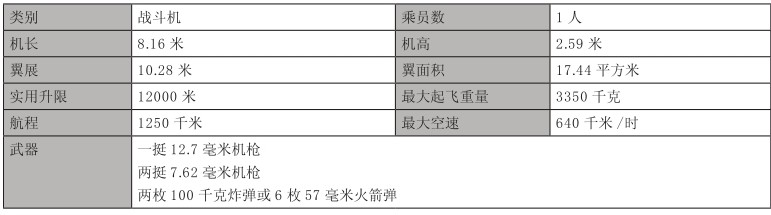

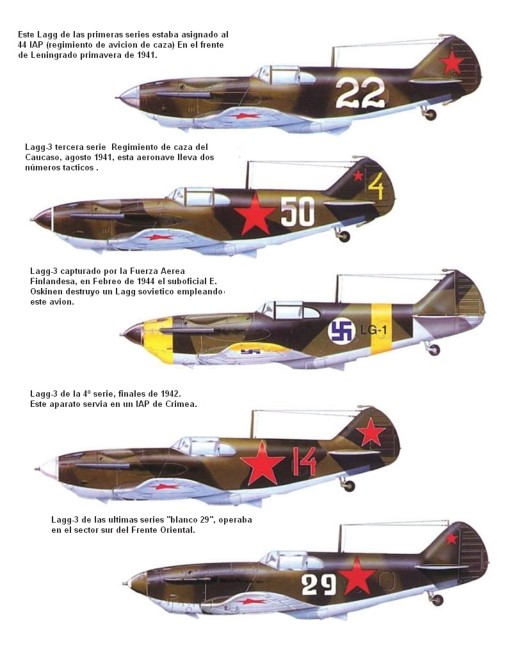

4.9 拉格-3战斗机

拉格-3战斗机是前苏联在第二次世界大战中生产和使用的一种单座单发活塞战斗机。它和雅克列夫设计局的雅克-1(YaK-1)以及米高扬设计局的米格-3(MiG-3)战斗机一起在战争爆发后逐步取代老式的伊-153和伊-16,成为前苏联红军空军战斗机部队的主要作战机型。

研制历史

1939年,按照前苏联军方的要求,拉沃契金三人顺利地完成了拉格-1的设计工作。不过,到了原型机试飞的时候,空军忽然将对航程的要求从800千米提高到1000千米。为此,拉沃契金不得不修改了原先的设计,改进后的原型机也就成了拉格-3。

在拉格-3的整个生产过程中,设计师一直对其进行改良,因此,各个生产序列的飞机在细节上会有小小的不同。拉格-3的总产量为6258架,共分为66个生产批次。后期型号的操纵性能有了很大的改善,其中的第66系列一直使用到1945年。为了彻底解决功率不足的问题,拉沃契金等人实验性的为拉格-3装上了1358千瓦的M-82星型气冷发动机,而这一改型最终演化成了成功得多的拉格-5战斗机。

设计特点

拉格-3主要的问题是相对于笨重的木质机身来说,发动机的功率明显不足,但前苏联一时间又拿不出比克里莫夫M-105功率更大的液冷引擎。为此,设计人员在拉格-3的生产过程中不断试图减轻飞机的重量来改善性能,包括减少飞机上的武器。此外,在后期生产的机型上还安装了前缘襟翼以提高飞机的机动性能。

但对于拉格-3主要的对手——Bf-109F来说,这些改进仍然不足以改变拉格-3在空战中所处的劣势地位。飞行员普遍对拉格-3的操纵性能不满意,甚至将LaGG曲解为“百分百的油漆棺材”。由于生产上的制造工艺较粗,送到前线的飞机性能比原型机要差得多。在最大平飞速度这一项上,有些飞机的速度竟然比技术手册上低了足足40千米/时。

和其他的前苏联战斗机比较,拉格-3的主要优点在于机体结构坚固,早期型号的火力也较强。当被炮弹击中时,拉格-3并不像雅克式(采用钢管蒙布结构)那样容易起火,但木质结构在遭受损伤时更容易碎裂解体。

4.10 拉格-5/7/9战斗

拉格-5型和改良型拉格-7型战斗机,是前苏联在二战中后期的主力战斗机之一,还常被认为是前苏联当时综合表现最优秀的战斗机,以及在当时世界最杰出主力机型之一。拉格-5型从1942年开始后投产后,产量达到一万架左右;而拉格-7型从1944年投产后,产量达到5753架。

拉格-5于1942年出厂。它是在拉格-3战斗机的基础上换装功率为1268千瓦发动机而成的,装有两门机炮。拉格-5是拉式系列战斗机中战功卓著的明星,生产和使用了上万架,参加了前斯大林格勒空战和库尔斯克空战,被红军战士们称为“斯大林格勒的救星”。

经过进一步改进,减轻重量和改善气动外形,又形成了拉格-7战斗机。拉格-7装有三门机炮,它是40年代中后期苏军的主力战斗机,也是欧洲战场上最优秀的战斗机之一。

1944年,拉格-9战斗机投入使用,它是拉式系列第一种全金属战斗机,装有4门机炮,火力更强,综合性能超群。这几种拉格式战斗机共生产了20000多架,为前苏联卫国战争的胜利做出了不可磨灭的贡献。

4.11 伊尔-2攻击机

伊尔-2是前苏联在二战期间装备的一种对地攻击机,生产量很大,连同其后续机型伊尔-10一起,一共生产了42330架。该型机也是世界航空史上单一型号产量最大的军用飞机。伊尔-2、塞斯纳C-172和波-2是历史上产量最大的有人驾驶飞机。伊尔-2被认为是第二次世界大战期间最好的对地攻击机,它装备炸弹和37毫米机炮,成为著名的坦克杀手。

研制历史

伊尔-2本意是作为单座的战斗轰炸机,但初期在和德国作战时表现不太理想。因为对于其较大的体型来说,发动机功率明显不足,飞行性能使其无法跟德国Bf-109进行格斗战。

后来,设计师为其加装了机枪手的后座位和重机枪,称为伊尔-2M,并强化了装甲使其成为当时最成功的攻击机。德军称其为“黑色的死神”,而斯大林也曾称赞它“如红军的面包和空气般不可或缺”。

但实战中,该机性能仍然不足以作为战斗轰炸机使用,在德国新型战斗机如Bf-109G和Fw-190出现后,伊尔-2的损失较大,只能在战斗机护航下才能作战。所以,它在大战后期被改良成伊尔-10攻击机。

设计特点

伊尔-2是以单活塞式三叶螺旋桨驱动的机型,呈下单翼硬壳式布局,后三点式收放式起落架;主量产型为纵列双座封闭式座舱,后座位是面向后方的机枪手座位,并设有弹仓。发动机为液冷式的AM-38X,最大功率1327千瓦。

伊尔-2采用由钢材和木材构成机体外壳,以平衡因为发动机功率不足而对机体的强度和飞行性能的取舍。其前起落架虽为收放式,但轮胎是不可收入机体内的自行车式构造,后轮则不可收,保障了在紧急降落时的安全性。

后继型伊尔-10外观和伊尔-2相似,但实为全金属结构,外观不同的地方是改用似普通战斗机的收放式起落架。

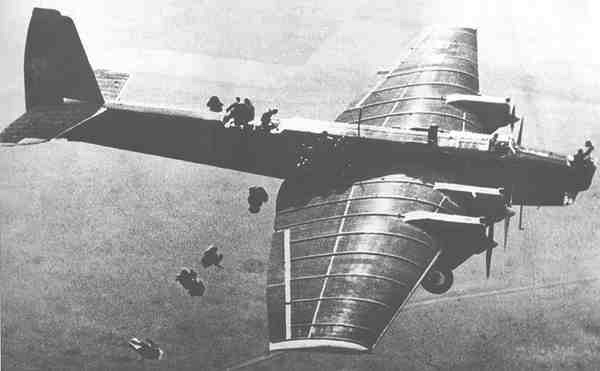

4.12 图波列夫TB-3重型轰炸机

图波列夫TB-3是前苏联于20世纪30年代初研制的重型轰炸机,在纪念十月革命的莫斯科红场阅兵式上首次出现在西方国家的视野中,取得了不错的震慑效果。但在数年后爆发的卫国战争中,该机显示出的作战效能却无比低下,被迫退出第一线。即便如此,它在前苏联空军发展史上仍具有重要地位,在卫国战争中起到的作用也是不可抹杀的。

研制历史

图波列夫TB-3作为全世界第一种四引擎下单翼重型轰炸机,在那个时代的航空界是远远超前的。当双引擎TB-1轰炸机开发完毕后,前苏联军事科技技术局开始和中央空气动力研究院商讨下一步的轰炸机发展计划,设计一架总功率为1492千瓦的轰炸机提案被提上了议事日程。1925年11月21日,中央空气动力研究院获得了设计拨款,并在1926年6月9日接到了设计标准。1926年7月17日,第一架原型机开始设计。ANT-6原型机基本上是TB-1的放大版,并改用全金属制造,波纹蒙皮。第二架原型机则尝试使用浮筒代替起落架,以备海上起降。

前苏联空军于1927年3月颁布了新的标准,要求新飞机必须在2000米以上按巡航速度飞行时,作战半径不得低于350千米。第一架原型机原计划于1928年8月1日前下线,但由于生产设备的组装没有跟上,计划不得不后延。ANT-6的许多设计同时也在TB-1上逐一验证,以求符合设计标准。1929年2月18日,军事科技技术局和中央空气动力研究院签署了生产第一架原型机的合同,并于1929年10月开工建造。1930年3月21日,第一架木制模型完成,并进行各种模拟测试。

1930年10月21日,第一架ANT-6完成,并被送去莫斯科的中央空气动力研究院进行测试。在经过一系列测试后,这架原型机于1931年3约20日被送回中央空气动力研究院,进行进一步改进,并换成BMW引擎。细长的副翼替换了原先安装的角状副翼,同时方向舵也增加了一小片副翼,垂尾面积也进一步增大。改进后的ANT-6安装了四台BMWVLZ7312缸液冷V型发动机,采用中央空气动力研究院设计的直径3.5米的两叶木质螺旋桨。

尽管使用的进口BMW引擎和国产仿制的M17引擎都存在或多或少的问题,但这些和军方的迫切需求相比并不重要。ANT-6获得了空军的肯定,并被赋予TB-3的编号。第一批的三架TB-3由FILI的Zavod.22号工厂生产,从收到设计图到飞机首飞,仅花了6个月的时间。第二批的300架TB-3于1932年下令生产。第一个生产批次的飞机(c/n2001)于1932年2月27日制造完成,工厂的制造主管I.P.Lozovksy、A.K.Tumansky.G.K.Ordzhonikidze,飞机的设计师,图波列夫、I.F.Nezval、V.M.Petljakov和TB-3的项目主管N.I.Bazenkov参与了试飞测试。随后,9架TB-3在测试完毕后被编入了一个由A.B.Yumashev指挥的特别飞行单位,受命于当年的红场阅兵式上进行飞行展示。

辉煌战绩

1938 年,60架TB-3参加了苏日在哈欣湖爆发的军事冲突。直到1939年1月为止,前苏联空军共拥有546架现役TB-3,部署在列宁格勒军区、基辅军区和白俄罗斯军区,主要是1938年在罗斯托夫组建的AON-3(轰炸机队编号)和在远东组建的1stOKA(轰炸机队编号)。1stOKA的TB-3参与了1939年在诺门坎地区爆发的苏日大规模冲突。TB-3还参加了1939——1940年的苏芬战争。

1941年6月苏德战争爆发前夕,前苏联空军共储备了516架TB-3。在战争爆发初期的慌乱中,前苏联空军不得不动用手中一切可以投入战斗的飞机,包括这种无论以任何标准看都老旧过时的飞机,来尽全力阻止德军装甲部队的推进。许多TB-3被德国空军战斗机轻易击落,不得不转入夜间轰炸。TB-3同样被用于向前线紧急输送人员和装备,及小规模的空降行动。列宁格勒围城战时期,TB-3被用于对该城进行空运,以及对敌后游击队实施空投。

4.13 佩特利亚可夫Pe-8/TB-7 重型轰炸机

佩特利亚可夫Pe-8轰炸机(或称TB-7以及ANT-42)为前苏联空军在二战中唯一生产的四发动机重轰炸机。

研制历史

Pe-8最初于1934年7月以ANT-42的代号在图波列夫OKB进行开发,后转移至佩特利亚可夫设计局进行开发,设计目标为制造一款具有高速并且可以在高空飞行的重轰炸机,可以不需要战斗机护航独立飞行至敌军腹地进行轰炸。此时开发代号变更为TB-7,原型机于1936年12月7日在格罗莫夫试飞院(M.M.Gromov)制造完成。

不过,就和历史上大多数失败的飞机研发案一样,Pe-8从一开始就缺乏强力而且可靠的发动机。AM-34发动机(AM-35发动机的前身)输出功率仅有597千瓦,不足以支撑大型飞机足够推力。虽然工程师更换了输出功率比较大但是性能不稳定的AM-34FRN发动机(836千瓦),但仍然无法解决AM-34系列当时没有适合的增压器可以装在发动机上的问题。因此,Pe-8原型机的高空性能十分差劲。为了让研发案持续进行,工程师将原型机的炸弹舱安装了一具M-100ATsN-2发动机,其作用是使用机械增压器将加压空气提供给飞机主发动机使用。

由于发动机问题持续无法解决,加上机体超重问题,TB-7的研发以及生产一直不顺利。安装了装甲以及相关轰炸设备的2号原型机首次试飞直到1938年7月26日才进行,相关的第一批6架先导量产型开始决定制造,不过直到此时发动机的问题仍然未解决。而佩特利亚可夫本人也因为研发落后而早在1937年4月被关进劳改营,此时计划是由JosefNezval负责。虽然他极力让TB-7的生产开始上轨道,但是AM-34的问题持续困扰的这架飞机,进度落后到1939年前苏联中央一度考虑中止TB-7研发计划。

为了拯救计划,设计局开始提出使用其他发动机的方案,包括Charomski生产的M-30B或M-40柴油发动机。虽然柴油发动机提供了Pe-8足够的航程,但是代价是极差的机械可靠性。因此在1940年又推出了安装ShvetsovASh-82发动机以及AM-35发动机的改良型,这两款发动机提供给Pe-8稳定的动力,但是在航程上却大幅度缩短。但因为前苏联空军认为降低飞机性能比飞机根本飞不起来的好,因此这款飞机服役时出现了同时使用4种发动机的特殊状况。

在决定更换发动机后,TB-7在1940年5月进行公开展示。佩特利亚可夫在同年7月被释放回到设计局继续从事TB-7量产工作,服役的量产机因为前苏联机种编号的变化而改名为Pe-8。

战果及评价

在作战纪录上,Pe-8比较著名的战斗纪录为1941年8月11日对柏林的轰炸。这场轰炸81远程轰炸机航空师动用了12架Pe-8,但是因为发动机故障以及迷航等原因,最后仅有4架完成任务。轰炸宣示性大于作战实质效果,而1941年9月以后前苏联飞机再也没有出现至德国领空,直到1945年前苏联反攻为止。

以Pe-8的技术数据而言,这款飞机的性能与同时期欧美四发重轰炸机接近。但由于前苏联当局并不重视战略轰炸,飞机的研发及生产能力转向战术轰炸机为主,这点对Pe-8产量产生了重大影响。而后期Pe-8换装新型汽油发动机之后整体性能也逐渐稳定,但是在《租借法案》援助的飞机性能皆超越Pe-8的情况下,这款飞机的存在价值逐渐降低,并且在1944年春季之后退出第一线作战任务。

除了轰炸任务,Pe-8在其他领域较为突出的事件是在1942年5月19日至6月13日运载前苏联外交部长莫洛托夫代表团自莫斯科飞往伦敦及华盛顿特区,与盟军谈判开辟第二战场的相关事宜,途中经过德国领空没有遭遇任何阻拦。二战后,残余的Pe-8于战争结束后转用运输业务并服役到20世纪50年代末期退役。

4.14 图波列夫图-2轻型轰炸机

图-2轰炸机是前苏联图波列夫设计局的佳作。1930年,该局开始设计一种高速中型前线轰炸机,设计代号为:ANT-50。原型机于1940年10月试飞,1943年秋以图-2编号投入批量生产。

1940年,前苏联红军迫切需要新一代轰炸机,以适应未来战争的需要。新飞机的性能要求为:

双发动机

速度和战斗机基本一致

内置炸弹舱,可以携带重磅炸弹

具有全天候作战能力

航程远

可以进行俯冲轰炸

有强大的自卫武器

当时,由于前苏联国内政治因素,许多工程师被关在集中营内,图波列夫也是其中之一。图波列夫领受了这一任务,带领一批被关押的工程师从1940年5月1日开始该计划。1941年1月8日,103/ANT-58/FB/58原型机开始制造。由于原计划采用的M-120发动机未按计划完成生产,因此,换装AM-37发动机使用VISH-61T三叶螺旋桨,1941年1月29日样机进行首次试飞。试飞证明,ANT-58在速度、载弹量、武器装备及操纵性方面都明显优于Pe-2轰炸机。

1941年5月,第二种原型机103V/ANT-59/59开始试飞。不久卫国战争爆发,原从10月开始大批量生产的计划,因飞机发动机厂为满足伊尔-2的生产而集中生产AM-37发动机,AM-37发动机停产而取消。

1941年12月15日,经改进设计,使用M-82星形气冷发动机的第三种原型机103U/60/ANT-60开始试飞。设计时,设计师着意改进了飞机的工艺性能,尽量减少装配接合面的数量,简化装配工艺。由于液冷发动机重量较轻,又没有笨重的冷却器,节约下来的1000千克重量使飞机的载弹量增加到3000千克。经过长期的试验,1942年8月22日,第一架生产型(生产编号100308,自编型号103VS/ANT-60)的飞机被赋予图-2的编号,从此开始批量生产。图波列夫由此获得斯大林奖金并重获自由。

第一个图-2轰炸机团1942年10月在加里宁前线参加战斗。随即,飞机经中央流体研究所风洞试验优化设计,1943年底在三个飞机厂开始生产。

1943年,新型的气冷发动机Ash-82FN投产,图波列夫将这种发动机改装在图-2上,电气、液压、燃料系统都进行升级,7.62毫米机枪也改为12.7毫米机枪,3叶螺旋桨改为4叶螺旋桨。改进后的飞机称为ANT-61/图-2S,是图-2系列中生产量最大的型号。该机于1944年初开始服役,是公认的第二次世界大战后期最好的轻型轰炸机。图-2的生产一直持续到1952年,在苏军中服役到1955年后被伊尔-28喷气式轰炸机取代。

相关参考

苏联I-16战斗机基本参数:机身长度:6.13米机身高度:3.25米翼展:9米最大起飞重量:2095千克最大速度:525千米/小时最大航程:700千米I-16战斗机结构图I-16战斗机是苏联波利卡尔波

美国F-16“战隼”战斗机基本参数:机身长度:15.02米机身高度:5.09米翼展:9.45米最大起飞重量:19187千克最大速度:2173千米/小时最大航程:3890千米F-16“战隼”战斗机结构图

伊尔-10攻击机伊尔-10(Il-10)攻击机是在伊尔-2攻击机的基础上改进而来的双座单引擎攻击机。其外观与伊尔-2攻击机相似,但变成了全金属结构,并改用普通战斗机的收放式起落架。另外,伊尔-10攻击

伊尔-78“大富翁”空中加油机伊尔-78是伊留申设计局在伊尔-76运输机基础上改良的空中加油机。苏联早期的空中加油机采用图-16和米-4轰炸机改装,性能有限。1982年,苏联在伊尔-76MD的基础上研

英国“闪电”战斗机基本参数:机身长度:16.8米机身高度:5.97米翼展:10.6米最大起飞重量:20752千克最大速度:2100千米/小时最大航程:1370千米“闪电”战斗机结构图“闪电”(Ligh

欧洲“狂风”战斗机基本参数:机身长度:16.72米机身高度:5.95米翼展:13.91米最大起飞重量:28000千克最大速度:3890千米最大航程:2417千米/小时“狂风”战斗机结构图“狂风”(To

伊尔-76“耿直”运输机伊尔-76是伊留申设计局研制的四发中远程运输机,北约代号“耿直”。20世纪60年代末,苏联决定研制伊尔-76,以弥补其军事空运能力的不足。原型机于1971年3月首次试飞,同年5

德国Bf110战斗机基本参数:机身长度:12.3米机身高度:3.3米翼展:16.3米最大起飞重量:7790千克最大速度:595千米/小时最大航程:900千米Bf110战斗机结构图Bf110战斗机是德国

“喷火”战斗机英国战机在不列颠空战中,英国空军借助装备各型先进战机发挥了巨大的作用,取得了本土防空作战以及西线战略轰炸的胜利。战争的胜利不仅要归功于空军的绝对优势,如果没有英国军民的团结,也无法取得最

法国“暴风雨”战斗机基本参数:机身长度:10.73米机身高度:4.14米翼展:13.16米最大起飞重量:5900千克最大速度:940千米/小时最大航程:960千米“暴风雨”战斗机结构图“暴风雨”(Ou