军事百科 三菱A6M“零”式战斗机

Posted 式

篇首语:赋料扬雄敌,诗看子建亲。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了军事百科 三菱A6M“零”式战斗机相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

军事百科 三菱A6M“零”式战斗机

三菱A6M“零”式战斗机

日本战机

在第二次世界大战中,日本拥有数量庞大的各式战机。这些战机在二战初期给盟军造成了不小的威胁,其中最为著名的是“零”式战机。

5.1 三菱A6M“零”式战斗机

“零”式战斗机的全称为“零”式舰载战斗机,由日本三菱重工设计、三菱重工和中岛飞行机株式会社共同生产,是日本海军在第二次世界大战中使用最为广泛的战斗机之一。

简介

“零”式战斗机是日本在第二次世界大战中使用最为广泛的战斗机,也是太平洋战争中日本海军的主力战斗机。该战机的生产年为1939年,这一年是日本纪年2600年,所以被称为“零”式战斗机。该战机的正式名称是“零式舰上战斗机”简称“零战”。

在第二次世界大战前期,日本国民并不知道该飞机的正确名称,而且连报纸和广播等在发表战果时,也只宣称“海军新锐战斗机”。1942年6月,美军在捕获的“零”式战斗机上发现机身下有“零”字样,所以后来盟国将其称为“Zero”。

在二战初期,“零”式战机以爬升率高、转弯半径小、速度快和航程远等特点压倒美军战斗机。但是到了战争中期,美军在透彻分析“零”式战机后,研究出其弱点。而且由于美军装备新型战机,所以“零”式战机的优势慢慢丢失。特别是到了战争的后期,“零”式战机成为了“神风突击队”的自杀爆炸攻击的主要机种。

研发

“零”式战斗机由日本三菱重工著名设计师堀越二郎主持研制,于1937年开始设计,1939年4月首次试飞。“零”式是日本飞机设计的重要里程碑,它实现了多个第一,其中包括首次采用全封闭可收放起落架、电热飞行服、机关炮、恒速螺旋桨、超硬铝承力构造以及大视界座舱和可抛弃的大型副油箱等设备。

TIPS

“神风突击队”是全部由十六七岁的青少年组成的自杀性质的敢死队。当时日本已经到了穷途末路,面对盟军的最后进攻,日本大量青少年在空战中高呼“效忠天皇”的口号驾机冲向对方和对方同归于尽。

“零”式战斗机采用的是709千瓦的中岛荣12星型气冷发动机,其最大时速达到了533千米。在“零”式战斗机的设计期间,三菱公司召开的新战斗机性能取向会上军方代表曾为此有过争论,他们主要分为两派。

一派认为,战斗机的空战能力主要取决于转弯格斗性能,所以,为了格斗性能必需牺牲航程与速度。

而另一派则认为,日本战斗机的格斗性能非常优越,这足以对抗世界任何战机,而它缺少的是速度。所以,新式战斗机应该着重解决速度与航程的问题,而格斗性能可以适当的作一些牺牲。

然而,出乎意料的是,这两种截然不同的观点居然在新战机试飞时同时满足了。“零”式战斗机设计成功的一个关键因素在于日本住友金属工业公司(Sumitomo Metal Industries Limited)当时合成了一种超级铝合金,日本称这种铝合金为50风金属。由于这种铝合金比钢的硬度还高,所以有了这种金属“零”式设计时就采用了很细的飞机框架,并且敢于在上面钻孔减重。此外,铆钉尺寸也非常小,在保证飞机强度的情况下又大大减轻了飞机的重量。

“零”式的性能优势最大来源就是重量轻、翼载小,这样完全弥补了发动机动力的不足,而且保证了极大的续航能力。

“零”式战机的缺点

第一,“零”式战机没有任何装甲保护飞行员和油箱,油箱也没有自封装置和灭火设备,很容易被击中起火。

第二,“零”式战机的爬升率和转弯半径虽然能够轻易的超过美国F4F战斗机和P-40战斗机,在低空时用这两种飞机和“零”式进行缠斗劣势明显。但是在高空时,“零”式优异的垂直机动性能开始恶化,原因是副翼的动作出现呆滞,反应变缓。

第三,“零”式战机的俯冲速度较慢。在战斗中对方飞机如果被“零”式咬尾,可以立即以高速度俯冲并滚转来摆脱。

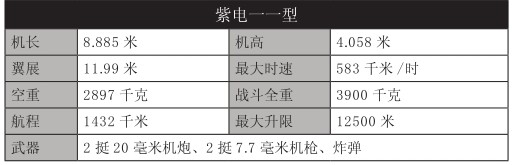

5.2 川西N1K1“紫电”战斗机

“紫电”战机是日本在第二次世界大战中装备的一种战斗机,它具有火力强大和飞行性能好等特点。

简介

日本海军于1940年9月提出高速水上战斗机计划,以便利于岛屿的早期防空作战。于是,川西推出了“紫电”的原型机——“强风”。但是由于后来的战局失利,导致日本必须研发拦截机。于是,日本海军本部便要求川西将“强风”战斗机改良成为陆基战机。

在菊原设计小组的努力下很快就推出了“紫电”11型战斗机,并首创了自动战斗辅助系统。但是,这种战斗机的中单翼设计和大型四叶螺旋桨导致主起落架过于脆弱,加上引擎和自动战斗辅助系统毛病百出,制造过程较为复杂,使得其实用性大幅降低。

于是,川西的鸣子工厂推出了重新改良后的“紫电改”,这种战机采用低单翼的设计和较简略的制造过程。“紫电改”一下跃升为海军的有力战机之一,即便该战斗机的发动机问题还没有解决,但因为战事的原因还是加入了作战。

技术结构

“紫电”战斗机是一种单座单发轻型战斗机,在其设计中大胆采用了世界上尚未完全推广的层流翼型和自动收放空战襟翼。其中,自动收放空战襟翼能借助于不太复杂的机构,使飞机在各种速度状态下都能获得相应的最佳襟翼偏转角和升阻比。

此外,“紫电”战斗机还采用了杆力调节器,使它在不同的速度下均有较好的操舵力和舵效。作为计划中“零”式的后继型,“紫电”摒弃了前者片面追求轻捷的设计思想,实施了重装甲、重火力的改造方针。

由于设计时间上的限制,“紫电”战机沿用了“强风”战机的梯形上反中单翼布局。但作为陆基飞机,其在起飞和着陆时视界存在着死角,而且主起落架的支柱过长,收放机构也过于复杂,且轮距过宽和方向舵偏小。所以,“紫电”战机在飞机起降时存在着一些不定因素。

“紫电”的原型机于1942年末试飞成功,但因发动机及机体本身机械故障过多,影响了试制进度。1943年7月,在经过努力之后,日本海军终于接受“紫电”战斗机并在横须贺港展开了一系列试验。

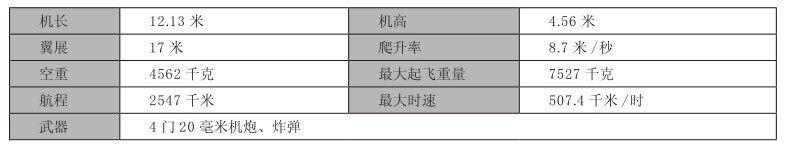

“紫电”战斗机由于安装了4门20毫米机炮,所以具有强大的火力,并有着良好的续航性能,这使得日本海军很快就拍板订货。后来,这种被美军称之为“乔治”的日本海军战斗机,成为第二次世界大战后期唯一能与美国海军主力战机F6F相抗衡的日本战斗机。

性能改进

因日本海军一直期望着能对“紫电”战斗机进行一次大规模的改进,于是川西飞机厂便进一步研制了其新的大改型号,泛称为“紫电改”。而实际上,“紫电改”战机的研制和“紫电”战机的研制基本上是平行进行的。

“紫电改”设计始于1942年,并在1943年2月通过了审查。由于此次改装规模非常大,所以,也可以认为“紫电”改是一种新型战机。该机除继续采用层流翼型外,机翼也从不合理的中单翼改为低单翼,翼端扭转了3.25°,并在翼根后缘加大了整流蒙皮面积,一举解决了“紫电”存在的一些弊端。

“紫电改”的机身延长了0.5米,其构造也得到完全改造。新使用的发动机进一步减少了正面阻力,其流线形的机身中段采用了三角形断面。该机在射击精度、操纵性和起落性能等方面都有所改善。

“紫电改”在提高爬升速度的同时,减轻了超过100千克的自重。特别是由于大大强化了防弹装甲和采用了防漏油箱,飞机的生存性大幅度提高,接近了欧美的标准。其4门机炮的携弹量从每门数十发也增到了200多发,还可外挂60千克炸弹或火箭弹,火力非常凶猛。

由于该机新使用的“誉”式发动机技术日趋成熟和功率的加强,使得该战斗机的最大时速达到了630千米,这样完全满足了海军的作战要求。1943年末,一架涂成橙色的“紫电改”原型机试飞上天,而整个研制改装过程仅历时11个月。

1944年下半年“紫电改”正式投产,1945年1月获得了“紫电”21型的制式称号。不久,川西工厂又发展出了能够在机翼下方挂载4枚炸弹的“紫电”21甲型,即N1K2-Ja型。

衍生型号

“紫电”战机为了适应前线作战需要,曾发展过多种改型,其中包括改装98式射击/轰炸瞄准具、机头加装2挺13毫米机枪的“紫电”31型;改装带低压燃烧喷射装置的“誉”23型发动机并将机头加长0.15米的“紫电”32型;还有用上述两种型号改装成的舰载试验机“紫电”41型,也称“紫电改”2和“紫电”42型等。“紫电改”战机的双座教练改型从21型开始加后座改成,被命名为N1K2-K。

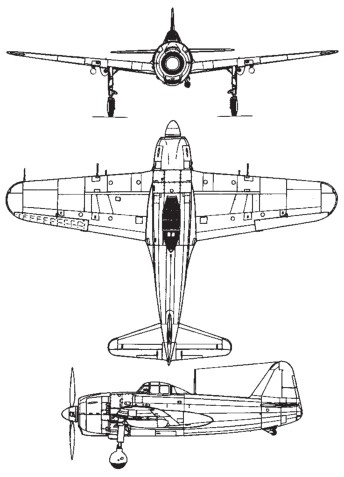

5.3 中岛J1N1“月光”夜间战斗机

“月光”式战斗机(J1N1-S)是日本在第二次世界大战中后期使用的一种夜间战斗机,它也是日本第一种安装斜炮的截击机。

简介

“月光”式战斗机是应日本海军在20世纪30年代后期根据战场需要而研发的一种重型岸基战斗机,在昭和13年(1938年)以13试陆上双发战斗机的名义开发。在“零”式战机设计成功后,日本海军又提出了13试陆上双发战斗机应具备前者的速度与格斗能力,并有96式陆上攻击机的航程,而且还要装备后座遥控活动机枪塔。

“月光”式夜间截击机是日军第一种安装斜炮的截击机,后来有很多2式陆上侦察机也被改造成了“月光”式,直到1944年底停产,一共生产或改造了477架。

此外,日本海军还将一些“银河”轰炸机改装成了“极光”夜间战斗机,还专门设计了双发夜间战斗机“电光”。但“极光”与“电光”并没有投入过夜间实战,所以“月光”夜间截击机是日本海军在第二次世界大战期间唯一大量投入实战使用的夜间截击机。

“月光”战机的投入使用曾给美军的B-17与B-24造成很大损失,美军还曾被迫在“月光”战机威胁严重的地区停止使用B-17与B-24进行夜间巡逻和骚扰。

“月光”式夜间截击机通常从下方接近对方轰炸机,然后用装在机身上的机炮向上攻击轰炸机。战争末期“月光”战斗机也调回了本土参加对抗B-29轰炸机的攻击。“月光”虽然却爬不到B-29的高度,但只要其保持在B-29下方比较近的距离就可以利用机身上的上射机炮攻击B-29。

虽然“月光”具备攻击B-29的能力,可在实际使用中却效果不太理想。因为“月光”爬升到可攻击B-29的高度所需要的时间太长。此外,在战争末期“月光”式战机还用于在夜间对美军舰艇展开自杀式攻击。

研发过程

由于日本海军缺乏新式陆上侦察机,在战场上只得经常借用陆军的侦察机,这样觉得很失面子。而J1N1作为战斗机的开发努力失败后,海军看上了其大航程的特点。所以,没有达到陆上战斗机要求的13试陆上战斗机就被海军以2式陆上侦察机的名义在1942年投产服役,成为了海军的陆上侦察机,其编号为J1N1-C。不过,J1N1-C是夜间侦察机,在白天侦察方面,日本海军依然要依靠陆军的高速侦察机。

1943年3月,日军251航空队的小园安名中佐突发奇想,提出了在J1N1-C侦察机上安装2门向斜上方射击的固定机炮与2门向斜下方射击的固定机炮的构想。由于J1N1-C执行夜间侦察任务时,经常可以遭遇到美军由大型轰炸机改装的夜间巡逻机与进行夜间骚扰的大型轰炸机,而J1N1-C虽然飞行性能好,但因对方装甲坚固且JIN1-C的活动枪塔射击精确度低,所以无法给予有效打击。因此,将枪塔拆掉改为向上或向下射击的固定机炮能充分的利用J1N1-C在运动性方面的优势,在敌机下方或上方轻松的用机炮结果对方,而且还能避开对方大部分自卫火力的打击。

小园的这个建议引起了日军的高度重视,于是251航空队获准改装了3架J1N1-C。它们拆除了机身枪塔,并安装了2门向斜上方射击的固定航炮与2门向斜下方射击的固定航炮。这种改装的J1N1-C于1943年5月开始在前线进行夜间战斗机任务实战测试。

这种改装后的J1N1-C在投入使用后一连击落了多架盟军大型轰炸机。在日本海军得到了J1N1-C改装夜间战斗机获得巨大成功的消息后,立即下令工厂生产这种安装倾斜机炮的飞机,并给予了J1N1-S的生产编号,命名为“月光”。

5.4 三菱A7M“烈风”战斗机

“烈风”战机的日军编号为A7M,盟军代号“山姆”。它是日本在第二次世界大战末期开发的一种全金属结构战斗机。

简介

“烈风”战机是由“零”式战机设计师堀越二郎主持设计,它是日本海军在第二次世界大战末期开发的一种全金属结构单座舰载/基地战斗机及基地拦截机。该机在整个第二次世界大战期间只生产了10架,包括2架A7M1样机、7架A7M2样机及服役验证机和1架A7M2生产机。所有这些飞机都未投入实战。

早在1940年,堀越二郎就已经充分认识到应该开始“零”式后继机型的研究工作,尽管当时该机已经取得了惊人的成功。

堀越二郎设计的新机型总体布局和“零”式战机相近,计划安装的发动机为当时正在研究中的三菱 MK9A 18 缸空冷星型发动机。

1942年7月6日,日本海军提出了对新型战斗机的性能要求:在6000米高空的最大速度必须达到 610 千米/时,在机动性能上至少要和 A6M3“零”式 32 型相当。 1942年9月,日本海军坚持新机型必须设计安装中岛NK9K“誉”22星型发动机,相关研发费用由其承担。

研发过程

堀越二郎设计的这种新型飞机的首架原型机的编号为A7M1。由于必须优先考虑A6M和J2M的后期型号的生产,所以在三菱重工的A7M1的制造进程较慢。其使用的中岛NK9K“誉”22星型发动机在起飞时功率为1492千瓦,在6000米高空功率为1171千瓦。

该机火力较强,其武器包括安装在机翼中的2挺13.2毫米机枪和2门20毫米机炮。A7M1使用了许多革新设计,其中包括自封闭式油箱、装甲座舱以及防弹风挡。为了追求更好的机动性能,该机还安装了类似于川西N1K1-J“紫电”的空战襟翼。

由于A7M1的高空性能较差,所以在1944年7月末暂停了该机的开发。不久,日本海军又重新授权堀越二郎进行A7M2的设计。这种飞机安装了堀越二郎一直坚持运用的三菱MK9A18缸空冷星型发动机。但是由于这种发动机的直径大于“誉”22,所以必须对前部机身进行重新设计。

第一架A7M2原型机于1944年10月进行首飞。相比A7M1,A7M2的高空性能大大增强。该机在6600米高空的最大速度达到了627千米/时,实用升限高达10900米,在武器上也有所加强,安装了4门20毫米机炮。

A7M3

A7M3是A7M2的进一步改良型号,计划采用三菱MK9C 18缸空冷星型发动机,起飞时的功率高达1679千瓦,在1800米高空时的功率为1492千瓦,5000米高空时功率为1343千瓦。

由于在理论上推算,MK9C发动机在8700米的高空时仍能达到1238千瓦的功率,所以估计A7M3在此高度上的最大速度将达到642千米/时。而且,A7M3仅需13分6秒就能爬升至10000米高空,其实用升限也达到了11300米。A7M3的火力非常强大,主要武器为机翼的6门20毫米99式2型机炮。

装备和使用情况

日本海军对于堀越二郎设计的A7M2的卓越性能非常满意,计划作为海军舰载战斗机。“烈风”22型在日本大阪的三菱重工投入生产。量产机型的武装为4门20毫米99式2型机炮或是2门20毫米99式2型机炮和2挺13.2毫米3式机枪。此外,该机的翼下还可以外挂2枚250千克炸弹或2个350升的油箱。

此时,日本航空工业已经在战争中陷入绝境,三菱MK9A发动机的生产因1944年12月的名古屋大地震而延误,随后而来的B-29轰炸机大规模空袭又导致其生产的进一步延误。A7M2的原型机也不断被毁,其第二架原型机在一次着陆事故中坠毁,另有3架原型机在美机空袭时被炸毁于地面。

在总共制造的7架A7M2原型机中,仅有3架保留到太平洋战争结束。其量产型只仅完成了1架,直到战争结束,所有的10架A7M1和A7M2“烈风”没有一架参加过实战。

5.5 中岛四式Ki-84“疾风”战斗机

“疾风”战机是日本在第二次世界大战中表现最为出色的战机之一,它在中、低空高度都有较强的机动性能。

研发

“疾风”可以说是在第二次世界大战中飞得最快的日本飞机,它由日本中岛飞机厂研制生产,制式型号为四式单(座)战(斗机),代号Ki-84。

在1941年底的珍珠港事件后不久,以日本国产第一种1492千瓦级空冷发动机ハ45“誉”式(ハ 45 读作“ha-45”)的问世为契机,日本陆军航空兵本部要求中岛飞机厂研制出一种以此发动机为动力装置并且在综合性能上能够“脱胎换骨”的防空专用战斗机,以此作为前线“隼”式(Ki-43)和“钟馗”式(Ki-44)战斗机的补充品和替代者。

对此,中岛飞机厂高度重视,并全盘启用了原来参加过上述两种飞机研制工作的工程技术人员。

中岛飞机厂的设计技术要求为以下几点。

巡航高度

4000米。

作战半径

400千米,以及1.5小时的续航时间。

武器装备

采用ホ-103型12.7毫米机枪2挺、ホ-5型20毫米航炮2门(ホ读作ho)。

瞄准具

采用反射式光学瞄准具。

发动机

采用ハ 45 型“誉”式气冷星形活塞式发动机(配“拉切”式电动定距 4 叶全金属螺旋桨)。

最高平飞速度

640~680千米/时。

机翼参数

翼型N.N.系列、相对厚度8%~16.5%、根稍比1.82、展弦比6.08、翼面下扭角2.5度、上反角6度。

其他主要参数

翼面积 19~20 平方米、全重3250千克、翼载170千克/平方米。

技术结构

“疾风”战机综合吸收了“隼”式、九七式以及“钟馗”式等陆军战机的制造技术,具备了一流的飞行性能。它果断采用了170千克/平方米的高翼载值,使飞机有望跻身于高速飞机的行列。

“疾风”于 1944 年夏季进行过两批试生产,制造出了42架前期试制型。之后,该机终于顺利转入了大批生产,并定名为四式“疾风”。由于当时日本盲目地对ハ 45 型“誉” 式发动机充满期望,所以日军从一开始就对“疾风”寄以厚望,并狂妄的赋予其“大东亚决战机”之名,企图利用一两件新型武器挽回败局。

“疾风”战机的气动布局基本继承了日本“隼”式战机的风格,其外形设计匀称,翼展和翼面积略有缩小,总长略为增加,在飞机的起飞重量上增加了一半。侧面投影更多地由曲线替代了生硬的直线,使外形更趋柔和与成熟。机头装一台ハ 45 型双排星形 18 缸空冷活塞发动机,用一个相当光滑的整流罩包裹着,配一具Z32型四叶电驱动定速螺旋桨组。机身中段设有先进的近似水泡形的座舱盖,所以视界比较良好。

“疾风”战机的后三点起落架均可收入机内以减少阻力。该机在机头罩上部装有2挺ホ-103型12.7毫米机枪,梯形带上反角的悬臂式下单翼内,装有2门ホ-5型20毫米机炮,翼后缘安装了开缝式的“空战襟翼”,以利于空战中的机动飞行。中岛传统的中翼/前机身全金属整体结构显得异常坚固,并部分采用了应力蒙皮。此外,在“疾风”战机的机翼下还可挂载2枚30~300千克级的炸弹。

技术特征

Ki-84“疾风”的战术技术特征主要有以下几点。

第一,着陆速度低,非常容易着陆的高速战斗机。

第二,地面维护相当简便。

第三,航炮性能可靠。

第四,同时具备卓越的爬升率、平飞速度和强大的火力(对较小目标可以做到“一击即溃”),是一种优秀的制空型战机。

第五,适合大量生产。

衍生型号

“疾风”战机由于性能优良,所以诞生了大量的衍生型号,主要有以下几种:

Ki-84 增加试制型

用于试验各种武器的组合方案、并试飞过雪橇型的起落架。它们的垂直尾翼形状作过不同的修形,且采用一种集中型推力废气管。增加试制型主要制造于1944年的春季。

Ki-84 甲

空战标准型,也是“疾风”的最主要生产型号。发动机和武器配备如上所述,机枪、航炮各备弹350发和150发。

Ki-84 乙

专用于拦截轰炸机的防空型号。机头和机翼上一律使用20毫米机炮,共4门(从量产第 3000架以后采用此种武器配备)。

Ki-84 丙

武器强化试验机。即在乙型的基础上,将原机翼航炮的口径增加到30毫米。

Ki-84 P

又一种换装了比ハ45更可靠的ハ44-13改型发动机、机翼面积也扩大到24.5平方米的的高空战斗机改型方案,准备专门用来对付B-29轰炸机。

Ki-84 R

采用ハ45-44 改型发动机的高空战斗机设计方案,为此加装了三级式空气增压器。

Ki-84 涡轮型

换装配备有废气涡轮空气增压器的ハ45ル型发动机的高空战斗机改型方案。

5.6 中岛三式Ki-61“飞燕”战斗机

TIPS

三式战机的昵称“飞燕”是1945年三式战机的存在被日本民间所知后所取的,官方上并没有进行取名仪式。

三式战机又名“飞燕”(Hien),编号Ki-61,是日本在第二次世界大战中唯一一款量产的液冷式活塞引擎战机。

简介

1937年,日本川崎公司在德国奔驰公司的授权下,以DB-601引擎为蓝本开发出了Ha-40机械增压倒V型汽缸液冷发动机,这种发动机有助于飞行员的前方视野和飞机的维修。1941年12月,川崎公司又制造出了搭载液冷引擎的Ki-61战机,该原型机在测试时曾飞出591千米/时的高速度,在与其他引进的德国战机的对战实验中,结果也令日本军方较为满意。此战机于1942年初开始量产。

不过,在测试时原型机安装的是之前决定废弃的DB-601发动机。到量产之时,日本无法确保制造液冷引擎高温零件所需的镍的供给来源。于是,为了不影响后续量产,日本军方决定让缺乏重要金属成分的Ha-40引擎继续量产。因此,发动机的可靠性一落千丈,让“飞燕”战机的服役成为日本空军的一场灾难。

装备和使用情况

在太平洋战争的初期时,日军依靠九七式战机和一式战机在东南亚取得短暂的制空权。但是,这一切在1942年后被彻底改变,盟军采用了新型战机逐渐替代20世纪30年代的旧机种,让日军在飞机性能上开始落入劣势。而日军的对应措施是在1942年开始成立了使用“飞燕”战机 的68飞行战队和78战队,并将其投入到新几内亚战场。

“飞燕”战机于1943年7月在南太平洋新几内亚战场上投入实战。但是,由于日军不熟悉复杂的液冷发动机,且发动机维修需要的备件完全依靠船运,所以,在后勤补给困难时大部分的“飞燕”战机都处于维修待料状态。

到1943年8月,日军的2个战队可供使用的“飞燕”战机就只剩下6架了,之后在补给来源断断续续下仍坚持了一段时间。

在二战后期,美军以蛙跳战术连夺塞班岛和硫磺岛之后,以新型的B-29战略轰炸机开始轰炸日本本土,而“飞燕”战机也开始发挥作用。由于部署在本土的“飞燕”战机后勤补给方便,所以出勤率较高。于是,这些“飞燕”战机开始成为日军对付B-29轰炸机的利器。

TIPS

在部署到新几内亚战场的过程中,由于发动机的问题,飞行转场的2个“飞燕”战机战队在尚未到达驻地前就损失了3成。

TIPS

蛙跳战术主要指跳跃前进,越岛攻击。在第二次世界大战中后期,美军在太平洋战场上利用海军为“助跳器”,广泛运用蛙跳战术打击日军。

Nakajima

5.7 中岛二式Ki-44“钟馗”战斗机

日军Ki-44式战机又叫“钟馗”,盟军代号为“Tojo”。“钟馗”战机是日本在第二次世界大战中装备的一种高空拦截型战机,共生产了约1175架。

简介

日本原定“钟馗”式战机作为高空拦截战机使用,以克制美军轰炸机队。但是后来发现其性能不足,所以在一型乙开始换装轰炸机用的Ha-109引擎。“钟馗”于试飞期间的模拟作战曾经击败川崎重工的Ki-60及德国引进的Bf-109E战斗机,在第二次世界大战后期成为日本本土被轰炸时的防御主力。

shōki fighter

研制背景

“钟馗”式战机是日军高速派支持下的产物,其设计目的是作为高空拦截机使用,要求飞机速度快、爬升率高;而且还要求该机的平飞速度在5000米的高度时达到600千米/时,并在5分钟内爬升到此高度。

“钟馗”式战机于1941年9月开始投产,陆军编号为Ki-44-I。其大规模投入实战是1942年末,当时美军对日军陆军的一式战机与海军“零”式已经有了一定了解。所以,美军一些飞行部队已经开始对日军采取打了就跑的战术进行攻击,这使得日军战斗机的护航效果大大降低。特别是美军的P-38战机更是速度快、火力猛,再加上日军的许多轰炸机没有装甲防护,所以P-38通常只需要1次射击就能将日军轰炸机击落。而P-38采取打了就跑的战术,日军护航的一式和“零”式战机又无法有效追击,所以日军对P-38恨之入骨,称之为“恶鬼”。

由此,日军给Ki-44战机取了“钟馗”的名字,藉此专门打“恶鬼”(P-38)。

在“钟馗”式战机投入战场后,美军感到极度的不适应。因为“钟馗”式战机的格斗性能比P-38/P-40等飞机更好,特别是俯冲速度比此前战场上的日军战机高的多,所以使用打了就跑的战术对其毫无作用。而“钟馗”的出现一时间给美军造成了较大的损失。

5.8 中岛一式Ki-43“隼”战斗机

一式战机的日军编号为Ki-43,又叫“隼”,盟军的代号为“奥斯卡”(Oscar)或“吉米”(Jim)。它是日军在第二次世界大战时期广泛使用的一种战斗机。

研发

一式战斗机是中岛飞机公司于1937年12月在日本陆军的指示下开发的单发单座战斗机,主要用于替代九七式战斗机。当时,日本军方要求该机的最大速度为500千米/时,并能够在5分钟内爬升到5000米高度,且装备两挺7.7毫米机枪,续航距离必须超过800千米,并拥有等同于九七式战斗机的优异机动性。

该机的整体设计上除了加入了可收放式起落架设计以外,基本结构大多与九七式战斗机相同,其开发进度比较顺利,第一架原型机于1938年12月进行首飞。

一式战机是日本陆军第一架配备可收缩起落架的战机,但是这项设计也遭致许多飞行员的批评。不过,测试结果表现出一式战斗机的续航力以及最高速度比九七式战斗机更为优秀,但是转向性比九七式要差。日本陆军对总体测试结果还算满意,并下令批量生产。

在该机的设计初期,由于日本陆军要求上的不合理,导致中岛在开发此机型过度将机体轻量化以达到陆军要求的性能水平。因此,原型机在试飞时发生空中解体的惨剧。

改进型号

一式战斗机一型

一型是装备Ha-25型发动机早期生产型。武器为2挺7.7毫米机枪,之后换装为1挺7.7毫米机枪和1挺12.7毫米机枪。在生产时自封油箱设计为可以使其经受住7.7毫米机枪的攻击。

一式战斗机二型

这是一式战机中产量最高的型号,它与一型的主要差别在于换装Ha-115式引擎、机身结构的强化、将主翼切短30厘米和将二叶螺旋桨换装为三叶螺旋桨。武器为2挺12.7毫米机枪,其自封油箱加强为可抗12.7毫米弹药攻击,并在驾驶舱后方加装防12.7毫米机枪子弹攻击的装甲板。

一式战斗机三型

这是将发动机换装为加装甲醇水注入装置的Ha-115-2发动机的一式战斗机最后量产型。该型战机的武装和防护能力与二型相同。

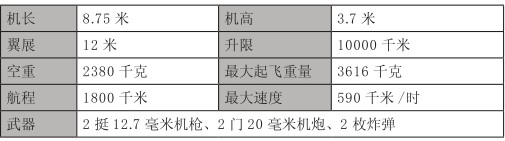

5.9 中岛九七式攻击机

中岛九七式战机编号为Ki-27,盟军代号为Nate,是日本在20世纪30年代末期开发的一种单座单发轻型战斗机。

九七式战机于1938年服役,是第二次世界大战前期日本陆军装备的标准攻击机。九七式攻击机为固定起落架(为适应野战条件),拥有极其令人惊异的机动性,体现了日本陆军一贯要求的盘旋格斗战术。但是它的成功却使得日军固步自封,陷入到一种过时的战术思想中去,没有看到世界新锐战机的发展趋势。

该战机于1941年底开始被一式战斗机取代,并转作训练以及本土防御之用。1943年后其性能已经无法和盟军战机匹敌,到1944年之后多改为自杀式飞机。

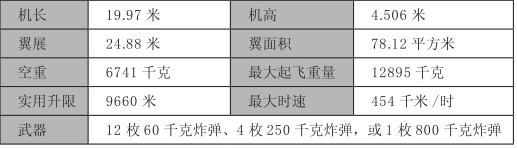

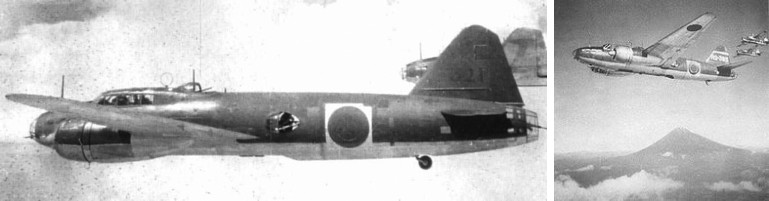

5.10 三菱G4M一式中型轰炸机

研制历史

三菱G4M(Mitsubishi G4M)一式中型轰炸机是日本在第二次世界大战中使用的一种陆基轰炸机,也叫一式陆上攻击机。

G4M轰炸机编队

20世纪30年代,由于日本海军对美国海军处于劣势,所以想要开发一种从陆上基地起飞,可对远海上的敌军舰艇进行长距离攻击的飞机。根据这一想法,三菱公司于1935年开发出了九六式陆上攻击机,后来日本于1937年决定开发九六式陆上攻击机的后继机型,将其称为“十二式陆上攻击机”计划,并向三菱公司下达研发命令。

地面的G4M

1941年,一式陆上攻击机正式服役,并开始取代九六式陆上攻击机。

型号概览

一式陆上攻击机自1941年服役,到日本投降一共生产了超过2200架,型号较多。

作战经历

一式陆上攻击机从1941年服役以来一共生产了2200多架,不过该机的早期型号没有装甲防护,很容易被美军击落,曾被戏称为“飞行打火机”。后期型号虽然安装了装甲,但是依然被大量击落,日本海军大将山本五十六就是乘坐该机时被击落。到战争结束时,一式陆上攻击机仅剩170架。

坠毁的G3M

5.11 爱知D3A九九式俯冲轰炸机

研制历史

九九式俯冲轰炸机是日本爱知公司研制的一种舰载俯冲轰炸机,于1939年服役,是日本在太平洋战场上使用的主要机型之一。

日本海军于1936年提出“金属单翼俯冲轰炸机”的开发需求,爱知公司在与三菱公司和中岛公司的竞争中胜出,并开发出了采用固定式起落架、主翼两侧下方装备空气刹车襟翼的九九式舰载俯冲轰炸机,型号为D3A。

设计特点

九九式俯冲轰炸机采用全金属结构,起落架上有整流罩,该机可携带250千克炸弹。俯冲时的速度可达444千米/时,通常从顺风方向4千米的高度开始俯冲,角度为70°~90°,在450米左右的高度投出炸弹并改出。

作战经历

九九式俯冲轰炸机曾于1941年底随同日军航空母舰参与偷袭珍珠港的军事行动,在战斗中的主要任务是袭击机场和无法进行鱼雷攻击的舰只。

九九式俯冲轰炸机一直使用到第二次世界大战结束,是日本二战中击沉盟军舰船最多的飞机,其中包括英国海军竞技神号航空母舰和美国海军列克星敦号航空母舰。

不过,到第二次世界大战中后期,随着日军优秀飞行员的大量伤亡和美国新型战机的出现,九九式俯冲轰炸机的作用逐渐降低。1945年末,许多九九式被改装为神风飞机。

相关参考

历史军事 二战日本零式战斗机后期为什么不行了?零式战斗机最大缺点是什么?

二战前期,日本发明的零式战斗机被称为最灵活的战斗机,因为零式战斗机重量非常轻,而且速度快,续航里程高,在多次战役中取得了优势。不过等到美国参战以后,发明了一系列的高性能战斗机,零式战斗机的优势逐渐褪去

“隼”式战斗机“隼”式战斗机是一种单座单引擎战斗机,主要用于替代中岛飞机公司此前研制的Ki-27战斗机。当时日本军方要求该机的最大速度为500千米/小时,并能够在5分钟内爬升到5000米高度,续航距离

美国F-15“鹰”式战斗机基本参数:机身长度:19.43米机身高度:5.68米翼展:13.03米最大起飞重量:30800千克最大速度:3000千米/小时最大航程:5741千米F-15“鹰”式战斗机结构

美国F-104“星”式战斗机基本参数:机身长度:16.66米机身高度:4.11米翼展:6.36米最大起飞重量:13170千克最大速度:2137千米/小时最大航程:2623千米F-104“星”式战斗机结

日本Ki-43“隼”式战斗机基本参数:机身长度:8.92米机身高度:3.27米翼展:10.84米最大起飞重量:2925千克最大速度:530千米/小时最大航程:1760千米Ki-43“隼”式战斗机结构图

瑞典SAAB35“龙”式战斗机基本参数:机身长度:15.34米机身高度:3.87米翼展:9.42米最大起飞重量:10508千克最大速度:1900千米/小时最大航程:3250千米SAAB35“龙”式战斗

美国P-1“鹰”式战斗机基本参数:机身长度:7.01米机身高度:2.67米翼展:9.6米最大起飞重量:1349千克最大速度:249千米/小时最大航程:483千米P-1战斗机结构图P-1“鹰”式(Haw

日本F-2战斗机基本参数:机身长度:15.52米机身高度:4.96米翼展:11.13米最大起飞重量:18100千克最大速度:2469千米/小时最大航程:千米F-2战斗机结构图F-2战斗机是日本三菱重工

据日本《产经新闻》21日报道,第二次世界大战日本海军主力战斗机“零战”将于本月27日在海上自卫队鹿屋航空基地(鹿儿岛县路屋市)升空。机主与日本防卫省在20日完成协商。据悉,这将是二战后“零战”首次出现

历史秘闻 24比0,抗战日本零式战机首战,告诉我们一道理,落后就要挨打

抗日战争中,中国空军以弱击强,面对实力强劲的日军,虽然取得了不少空战的胜利,但是失败也不少。今天我们就聊一聊其中最惨烈的一场空战。中日空军空战在这场惨烈的空战中,中国空军损失很是惨重,被击落击损24架