知名人物 季正益人物简介

Posted 邮电部

篇首语:一知半解的人,多不谦虚;见多识广有本领的人,一定谦虚。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了知名人物 季正益人物简介相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

知名人物 季正益人物简介

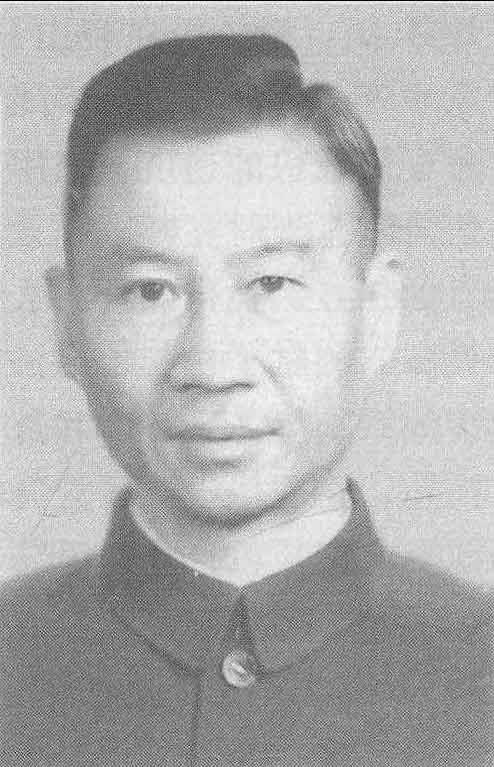

·季正益

季正益,通信工程技术专家,长期从事通信总体规划,综合信息、通信工程、枢纽工程、程控交换设计工作。在工程设计、引进设备、利用外资和技术、科研开发、技术改造等方面成绩突出,主持了北京长途枢纽工程和北京市电信管理局程控交换设计工程,为加快我国邮电通信事业的发展作出了重要贡献。

季正益 (曾用名季建源),1929年10月20日出生于上海市松江县。1951年上海大同大学毕业。

1955~1960年,在邮电部设计院担任市话交换机电路及长话市话中继电路研究组负责人期间,他提出并设计了电路图纸,解决了我国原有长途台 (3C台及解放后设计的CT-58、JT-501等) 与47式交换机配合的长市中继系统问题。

1958年,季正益编写了 《电路配合设计》 资料。该资料系统地总结了电路配合中的技术问题和经验,并附有大量电路图纸,为全国邮电系统及有关单位提供了解决交换机电路配合问题的极有价值的资料。

1960年,中央要在庐山开会,提供通信服务的电话局存在着严重串音、电路配合等问题,引起了上级主管部门的高度重视,命令用最快的速度找出串音原因并加以解决,保证会议期间的通信需求。当时在邮电部设计院工作的季正益接受了这项艰巨而紧急的任务。他带领技术人员和施工队伍先彻底检查了各种缆线和设备,测试了机架机盘的功能,调整了继电器,检查了电源馈线接地系统等各个环节和部位,分析了各种串话现象,并一一采取措施。在现场设计了配合电路,测试成功后迅速应用,赶在开会前夕将交换机及局内设备安装调试好,保证了开会时的通信需要,得到了部和局的表扬。

1960年,邮电部设计院在太原搞自动测试器项目的电路审查,季正益又担当起总负责人的重担。他对每张电路图纸都进行认真细致的审查,对各种继电器的参数进行校核,发现问题及时解决,完善电路,使该项目得以顺利进行,投入使用后性能良好。任务完成后,他及时总结了这个项目的经验,整理出完整的图纸分发至全国。

20世纪60年代初,738厂在对47式交换机电路进行简化时,由于过分着眼于节省继电器,造成了许多电路上的问题。如通话电路不是在各种情况下都能保持对称平衡,容易造成串杂音; 初振铃时间太短,不易被用户察觉,造成平均听振铃时间长,增加了接续的辅助时间; 某些继电器 “兼职” 太多,使机键的旋转速度受到影响,易产生用户在正常快速拨号时丢失脉冲造成的错号; 机键测试出线忙闲时,在每步停留的相对时间过长,容易造成同抢重接; 被叫用户听到振铃就摘机时,不能立即切断振铃回路,易振痛用户耳朵; 在机键接续过程中,送音回路不应接入的节拍中却不断接入,无谓地加重信号机负荷并增加了电路中不应有的杂音等。邮电部设计院派季正益到第一批安装这种简化的47式交换机的吉林市,帮助解决问题。到了吉林市,季正益放下行李就开始工作,经过各种检测试验,找出问题并一一加以解决。这项工作对提高738厂的产品质量和使用自动交换机的市话网的质量起了良好的作用。

1964年,季正益任渡口市 (四川攀枝花市) 通信方面的总体规划负责人。该市是一个新兴的工业城市,当时贯彻周总理关于六统一的指示,市内各单位不设小交换机,统一由市电信局用市内电话满足他们的需要。这种在一个城市中,各单位都不设小交换机的做法在国内还是第一次。为了准确预测将来的电话及其他通信业务的需求,季正益对各单位进行了详细调查,并与其他规划单位密切配合,确定了4个分局的布局方案以及电缆路由规划和各局容量规模规划。经过实践检验,证明这些方案和规划是正确的、合理的。

1965年,邮电部设计院委以重任,要季正益负责组织一个联合调查组,进行机械安装件的统一工作。由于当时机械安装件的作用类同,但规格品种和尺寸极不统一,各专业间很少能通用。每个工程的施工设计中都要出许多图纸,而且施工单位无法成批预制。季正益征求了施工、制造单位等各方面的意见,拟订了具体技术措施,尽量适应各专业的需要,同时又能互相通用,使规格品种减少到尽可能合理的程度。他审查了全部图纸,出版了两本 《安装铁件图》,得到各施工单位和制造单位的确认。有了这套图纸,有关单位在设计中只需选择适合的安装件,开列《安装铁件图》 上的统一图号,不必另绘安装图和制造图,提高了设计效率,同时避免了图纸上的差错,十分方便。这项 “统一” 工作,对安装设计、铁件制造、供应管理及现场施工都起到了非常重要的作用。

1965年,季正益任代号为902的通信设计工程的总负责人。该工程不仅包括长途电报、电话、市内自动电话交换和线路的设计,还包括长途线路的设计。他参加了现场查勘和线路测量及设计图纸的审核,坚持按标准设计和施工,不搞干打垒。902工程在我国的通信建设中发挥了重要作用,其一流的设计方案及缜密的设计内容、精细的设计图纸为专家所称赞。

1966~1969年,季正益任渡口市综合通信工程设计的总负责人。他参加了现场查勘、线路测量、初步设计、施工图设计及施工全过程。工程中一个较突出的问题是11万伏及以下的几路高压输电线,因地形复杂、铁路等种种条件的限制,无法降低强电对通信设施的影响。电力部门提出要通信电缆加铁管屏蔽及加装放电器等技术措施,并愿承担由此引起的费用。该方案投资很大,而且体积大,不便于维护,不能确保通信安全。为解决这个问题,季正益经过调查研究,提出了切合实际的解决办法: 由电缆厂根据技术要求制造屏蔽通信电缆,解决了问题。

1977年,季正益担任宁河综合通信设计的总负责人,参加了查勘、审查设计图纸,负责向施工单位和建设单位技术交底,最后参加了竣工验收。工程投产使用后运行正常。

1978年,邮电部科技局组织审查北京市电信局编制的北京市话网总体规划。科技局任命季正益为审查组组长,承担协助用户正确选择交换机型号和中继线,与市话网点的各种接口连接;使信号标志和传输达到全网通信的各项技术指标,帮助用户培训维护人员,提高维护水平; 积极引导用户交换机适当发展的任务。他提出对用户交换机采取因势利导的方针,得到大家的赞扬和肯定。同年他还担任了全国党政专用通信网总体设计负责人。

1979年,季正益担任长春、哈尔滨两城市挖潜改造工程调查组负责人。他向邮电部提交了有关技术报告,长春市长途电话自动交换机工程部采纳了技术报告中的建议。同年12月他参加了专用网所采用的长市合用交换机的设备鉴定会、担任鉴定会技术组组长。

1980年,他担任北京国际电信局工程设计总负责人,对局址进行了论证,引进了程控国际电话交换机和国际用户电报交换机及相关技术。该工程的建成使用对改变我国国际通信落后状况起到重要作用。

1985年,他参加了到法国考察并进行有关谈判的工作。他主持了10万门程控交换机的引进及谈判工作,承担10万门程控交换机总设计任务。为了解决国产47式自动交换机与国内已有各种步进制交换机的中继配合问题,他制定了一整套电路配合的设计方案,与北京有线电厂配合,改进了国产47式交换机的某些设备,完善了它的测试系统,提高了测试效率。面对市话电路设计中的重大原则问题和重大技术问题,他提出了 “市话中继配合方案” 等一系列电路设计方案,实现了新的突破。1987年12月他被选为北京市第六次人民代表大会代表。

季正益工作态度严肃认真、对技术刻苦钻研,作风上严于律己。他所具有的深厚的专业知识,来源于永不停止的学习。他总是从工作需要出发,理论结合实际地学习业务知识。为了电路设计工作,他学习了各种交换机电路和各种有关电路设计的书籍、文献和资料。为了阅读外文资料,他在掌握了英文、俄文的基础上,又顽强地学习法文。在学习上他分秒必争。在京的时候,他白天上班,晚上经常学习到深夜。许多次学入了迷,竟一直学到东方出现了鱼肚白。即使出差在外他也不放弃学习,就是候车候机,他也抓紧时间学习。熟悉季正益的人都知道,他每天只睡几个小时,夜里12点以后是他看书的时间,一年365天,天天如此。除了阅读经济类书刊外,他还喜欢看哲学、逻辑学等书刊。他说: “人是靠思想站起来的”。

设计电路图,解决47式各种交换机间的配合问题

中华人民共和国成立之初,北京的电路紧张,再加上电话交换设备年久失修,电话接通率仅为2%左右。特别是上午8点到10点,拨100个电话只能接通一两个,用户很不满意。20世纪50年代中期,开始大规模引进电话交换机,机房里的设备品种迅速增加。由于不同厂家的设备具有不同的技术标准、维护方法和维护周期,大大增加了维护管理的复杂性,因此解决原有长途台47式各种交换机的配合问题成了当务之急。时任市话交换机电路及长话市话中继电路研究组负责人的季正益及时提出并设计了电路图纸,推出了配合系统。

该配合系统的应用,使原有长途台话务员对被叫用户状态了解得更具体,不但可了解摘挂机的情况,还能区分出是市内忙还是长途忙,不但有灯光信号还有声音信号; 与国外同类设备相比,季正益设计的配合系统具有更灵活多样的振铃方式,遇用户空闲,能自动拨振铃,用户挂机后,如果话务员要再叫出该用户,只要倒一下振铃就能自动断续振铃。话务员还可以控制振铃的长短,如果为了催促用户尽快摘机应答,可以送长铃促使用户注意; 遇用户市内忙时,话务员在征得用户同意后,可以对用户强拆,解决了过去国产JEB-1型交换机机键不能装在非47式的同一百号组内的问题。这样不仅能强拆47式机键,也能强拆非47式机键,为统一长途信号标志提供了良好条件,很快在各地通信部门得以应用。

从苏联引进的47式交换机没有测试分配系统,用户使用机线的好坏无从知晓,这给通信工作带来诸多麻烦。为了解决这一问题,季正益在国产的JEB-1型交换机中增添了测试分配系统。该系统从测量台经测试分配器、市测合用终接器接通用户电路,技术人员就能通过系统测试用户机线是否良好,必要时还可叫出用户,测试用户号盘工作是否正常,不必像原47式测量台测试时需要在MDF上插接用户线测试。此外,测试分配系统还可对用户逐个连续测试,不需把全部机件都复原,重新启动每次拨4个号码,简化了操作,减少了机键动作磨损和占用时间,提高了测量员的工时利用率,同时减轻了劳动强度。当时日本虽有同类机键,但是季正益设计的测试分配器只需用6个继电器就能完成日本用16个继电器所完成的功能。日本设计的是专用测试终接器,季正益设计的是市内测试合用的终接器,不进行测试的时候就像普通终接器一样,可供用户使用,这在我国话务量较大的情况下具有重要意义。

有了测量功能的终接器季正益并不满足,他又对原47式测量台作了修改和补充。增加了配合上述测试分配器系统的性能,测试外线项目时比过去的机键操作顺手简便。他还将 “111” 及“112” 电路新添加在测量台上,增加用户号盘测试表等,使测试功能更加完善。

季正益在50年代就对国内交换机的各种制式间的电路配合问题进行了较深入的研究,力图解决同一城市内交换机间的信号、标志配合问题; 提出并研究了复原控制方式问题,论证了“用户双方互不控制方式”; 减少了机键无效占用 (从苏联引进的47式交换机是被叫用户控制方式),同时可根据不同呼叫接续,交换机能把标志的配合自动改为主叫控制方式或被叫控制方式。例如,遇到恶意呼叫时,用户在提出申请后,可以拨一个字送一信息给电话局,表示要求追查恶意呼叫,交换机就自动按被叫控制处理。上述复原控制方式被国内各种交换机普遍采用。

为适应长途自动化的需要,季正益提出了将北京市话网内的日本A型交换机及捷克的PSI、P52、52R等交换机的终接器修改成具有到达信号、能区别市内忙和长途忙、能反映被叫摘挂机和能适应灵活振铃方式的新47式标准的技术方案,并提出具体电路图纸。经当时 (1959~1960年) 苏联专家维金别尔格 (创制ATC-54专家之一) 审查,给予很高的评价。

完成北京长途通信枢纽工程,长途通信由人工迈向自动化

1972~1976年,季正益担任北京长途通信枢纽工程技术总负责人。这个在70年代中期建成的北京长途电话大楼是当时全国最大的长途电信枢纽。季正益参与组织了大楼的总体设计、土建施工、设备安装、开通投产的全过程。大楼里采用的是100%的国产设备,汇集了所有国产新设备,代表着国产化的最高水平。国产中同轴电缆在这里第一次安装,长途全自动拨号首先从这里开始,然而它的建设却历经曲折。

50年代末,我国曾请苏联专家帮助设计北京电信大楼,后来苏联专家撤离,这一工程也随之停建。70年代初,该工程不仅开始重新建设,而且在规模和功能上都比以前扩大了很多倍。建筑工程4.9万m2,其中主楼2.45万m2,安装通信设备1500多台组,通用设备305台组,敷设管道电缆100多条公里。采用了中同轴电缆1800路载波、960路微波及微波载波设备、长途自动交换设备等我国70年代最新的技术设备。

北京长途通信枢纽担负着首都与全国的通信重任,关系重大,不得有半点疏忽。该工程采用了人工无绳长途交换台、1200A · h透明塑料密封闭防爆电池、600A整流器、长途电缆自动充气设备、大容量会议电话汇接机 (台式) 等。许多新设备都是第一次使用,没有安装经验,需要摸索进行。季正益组织设计人员详细调查研究、反复比较后,决定采用2.6m高架载波机。为了今后发展的需要,他以超前的意识坚持把大楼进局管孔扩大1倍,即从72孔增加到144孔,并要求建筑设计院在各楼层间增加各种缆线通道。季正益还大胆改变了根据通信设备机件设计不同楼层地面荷重的做法,在设计中统一了机房各层的负荷; 在设计穿过长安大街的电缆装置时,将36孔管道改为48孔,他认为如果不预留出足够的位置,将来穿越这样繁忙且地下复杂的大街是极为困难的。在大楼的室内暗配管线已做好的情况下,他提出了增加烟火报警装置的思路。季正益认为,通信大楼的防火安全很重要,机房面积大,采用的都是木地板,防火墙之间的间距又很大,必须增加烟火报警设施。为了便于搬运通信设备,他提请土建设计单位将运货电梯改为长2.7m的货梯,以避免在搬运设备时碰坏设备或电梯。为了使设计中的失误和差错减至最少,他详细审查了各专业间的接口和相关技术环节,每一张图纸和技术细节都不放过,及时发现和解决问题。一次,在确认土建设计单位设计的一些图纸时,季正益发现了地下室设计中的问题: 在盖地板前必须将大空调机搬入,否则就搬不进去。这种设计如果将来需要调换新机器时,旧机器无法经楼梯搬出、新机器也无法搬入。为解决此矛盾,他找到设计人员,采取了补救措施,在大楼东西两侧各补开一个半地下半地面的大窗口。

在工程施工过程中,他和工程技术人员常常吃住在一起。1976年7月1日工程完工,经过实际考验,运转正常,邮电部组织验收,正式交付投产使用。该工程的完成,在缓解当时市民及外地来京人员打长途电话排长队的矛盾的同时,北京长途电话也由人工迈向了自动化。北京长途枢纽工程荣获国家优秀设计奖。

引进10万门程控,插上腾飞翅膀

70年代末80年代初,大众信息意识觉醒。可是北京市话局的容量却不足10万门,电话普及率每百人还不到3部,公用电话更是凤毛麟角,装电话难、打电话难的社会反应极为强烈,电话供需矛盾十分突出,已成为制约地方经济发展的瓶颈。作为一个电信人,季正益深感不安。

1983年春,邮电部在福州召开了全国进口程控交换机工作会议,向全国发出了改变通信落后状况的号召。季正益得知消息后,激动不已。他要圆首都电信腾飞之梦。

1984年,国家和邮电部决定从法国引进10万门程控电话设备,缓解首都电信紧张状况。北京电信管理局成立了10万门工程指挥部,季正益成为北京10万门程控电话工程设计的总负责人。

北京自1904年开始安装电话到1984年,历经80年仅发展到十几万门,而一次就要搞10万门具有现代水平的程控电话,规模之大不仅在季正益的设计生涯中是第一次,在北京的通信发展史上也是第一次。这是北京电信发展史上具有里程碑意义的工程。但要在短期内采用当代最新的通信技术设备,建一个数字通信网,而且这个网还要与现有模拟通信网有机结合,形成数模兼容的统一通信网,难度之大可想而知。在困难与挑战面前,季正益没有退缩。

进口设备签订合同是关键的一环。10万门程控电话设备从签订合同到一期工程开通试运行仅用了9个月时间,可合同的谈判却经历了长达一年半的拉锯战。当时北京要进口10万门程控电话设备的消息一传出,便在国际市场上引起强烈反响。跻身于这场竞争的有多家国外著名大公司。季正益和他的谈判小组,以“货比三家,择优选购” 为原则,分别与几个国家的厂商进行周旋。最终法国设备以报价最低、供货最快、技术比较先进并且能够转让软件技术而折桂。

技术谈判后紧接着又进行了商务谈判。在谈判之前,季正益进行了仔细的调查,了解了国际行情。在谈判时他反复与法方讨价还价,尽量压低价格。在价格达成了协议之后,他又提出了设备的防震问题。原设计里没有把 “防震” 问题考虑进去,而北京地处地震活动带,必须配上防震地板。结果迫使法方同意提供防震地板的技术图纸。最后北京电信管理局用5200万美元购进了10万门程控交换及配套的光传输、电源、空调、修理中心、软件中心、计费中心等全套设备,打了一个漂亮仗。邮电部当时给的限额为6000多万美元。

10万门程控交换设备的引进成功,不仅改变了老百姓的生活方式,更为地方经济的发展插上了腾飞的翅膀。北京市电信管理局程控交换设计工程荣获国家奖。

简 历

1929年10月20日 出生于上海市松江县。

1947年8月 在上海大同大学学习。

1949年 在上海永安纺织三厂任义务教员,加入中国共产主义青年团。

1950年 在上海电话公司实习。

1951年5月 大学毕业分配到沈阳电信局。

1952年9月 在张家口军委通信学校学习俄文。

1953年9月 在天津邮电部基建专修班学习。

1953年11月 在北京邮电部设计院工作。1956年加入中国共产党。

1969年12月 在电信总局河南许昌 “五七干校” 劳动。

1972年3月 在邮电部设计院北京设计所工作。

1981年 由国务院科技干部局颁发高级工程师证书。

1984年7月 被选为北京市西城区人大代表。

1986年3月 在北京电信管理局工作。

1987年12月 当选为北京市第六次人民代表大会代表。

1989年1月 经邮电部评审确认为主任高级工程师。

1992年10月 被批准享受政府特殊津贴专家。

1993年4月 被中国老教授协会聘为通信与技术专业委员会委员。

1995年1月 当选为中国通信学会会士。

1995年4月 退休。

主要论著

1 季正益. 电路配合设计. 1958

2 季正益. 安装铁件图. 1965

相关参考

王琼是明朝的军事人物,他经历了成化、弘治、正德和嘉靖四个皇帝,从六品官做到了户部、兵部和吏部尚书一品大员,王琼生平有三大功绩为人所称赞,一是治理漕河;二是,平定宸濠叛乱;三是,总制西北边防。人物简介>

葛洪,晋朝时代的医学家、博物学家和制药化学家,炼丹术家,著名的道教人士,人称葛仙翁,他在中国哲学史、医药学史以及科学史上都有很高的地位。人物简介>葛洪是中国东晋时期有名的医生,字稚川,自号抱朴子,丹阳

葛洪,晋朝时代的医学家、博物学家和制药化学家,炼丹术家,著名的道教人士,人称葛仙翁,他在中国哲学史、医药学史以及科学史上都有很高的地位。人物简介>葛洪是中国东晋时期有名的医生,字稚川,自号抱朴子,丹阳

历史人物 王珞丹个人资料_王珞丹人物简介,王珞丹个人资料_王珞丹人物简介

王珞丹个人资料_王珞丹人物简介 中文名:王珞丹 英文名:May 国家或地区:中国内地 生日:1984-01-30 出生地:内蒙古自治区赤峰市 职业:演员 星座:水瓶座

历史人物 王珞丹个人资料_王珞丹人物简介,王珞丹个人资料_王珞丹人物简介

王珞丹个人资料_王珞丹人物简介 中文名:王珞丹 英文名:May 国家或地区:中国内地 生日:1984-01-30 出生地:内蒙古自治区赤峰市 职业:演员 星座:水瓶座

·姚錱个人人物简介姚錱,实验形态学家,细胞生物学家,实验肿瘤学家。毕生围绕着细胞的生长和分化及其调节控制这一重大的生物学问题,或从正常的发育,或从肿瘤细胞异常的分化深入探索,在基础研究和应用研究两方面

丁儆人物简介丁儆,爆炸力学和爆轰学家,力学教育家,我国爆炸理论及应用学科的倡导者之一。长期从事爆炸力学的教学、科研和研究生培养工作,对爆轰理论和爆炸材料的力学性质有深入研究。为发展我国兵器科学与技术学

·余贺人物简介余贺,微生物学家和免疫学家。毕生致力于医学科学研究和医学教育事业。提出风湿热的细菌变态反应假说。创用抗血清治疗伤寒。领导寻找噬菌体控制绿脓杆菌感染。余贺,字幼臣,后改为幼尘。祖籍浙江绍兴

少年时代施洋,字伯高,一八八九年六月十三日出生在湖北竹山县杨家湖桂树村(现太平公社双桂大队施家湾)的一个“世代书香”家庭。施洋的祖父施廷瑾,是清朝的廪生。他很钟爱他的孙儿。当施洋喃喃学语时,就把他抱在

·田奇镌个人人物简介田奇镌,区域地质学家、古生物学家、地层学家。长期进行区域地质、矿产地质调查研究工作。领导湖南省地质调查所多年,对该省地质事业贡献卓著。所著《湖南泥盆纪之腕足类》是重要的经典,《中国