知名人物 戴树智人物简介

Posted 设备

篇首语:锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了知名人物 戴树智人物简介相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

知名人物 戴树智人物简介

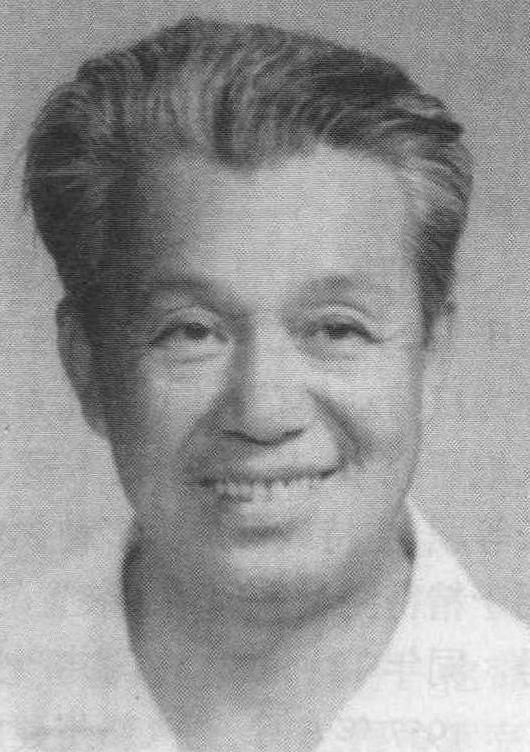

·戴树智

戴树智,火炮专家,导弹、火箭地面设备专家。曾主持设计75无座力炮架和57反坦克炮架,为抗美援朝、巩固国防作出了杰出的贡献。作为航天地面设备事业的主要开拓者、组织者之一,主持指导了近程地地、地空等导弹地面设备的仿制和自行设计工作,组织指挥了后续一系列型号地面设备多项关键技术的突破和产品的研制,为我国导弹、火箭发射技术的发展和地面设备技术水平的提高作出了重要贡献。

戴树智,1917年2月21日出生于江苏省吴县周庄镇。3岁那年,父亲就去世了。是周庄那迷人的水乡风光和深邃的文化氛围抚慰了他幼小的心灵,也造就了他宁静多思、勤奋好学的秉性。

他童年就读于周庄镇小学,后入吴县县立初中。1932年9月赴上海同济大学附中读高中。1936年7月以优异的成绩考入同济大学机械系,1941年毕业,获学士学位。他精通德语、英语和俄语,后又自学了日语。

1941年3月,戴树智到重庆军政部汽油厂筹备处任技士。不久便辞职,到昆明资源委员会中央机器厂当工务员。1943年4月后,在重庆兵工署第十兵工厂工作,历任技术员、工程师、车间主任等职。

1949年11月重庆解放后,戴树智继续在第十兵工厂(后改称重庆152厂)工作。1951年主持设计了75无座力炮架。1952年被评为厂劳动模范。同年11月调到北京二机部第四研究所,先后在火炮研究室、基建科、技术室、图纸审查科工作,历任工程师、副科长等职,主持或参加了多种火炮的设计。1953年,他还独立完成了用于精密测量室的调温装置的设计。1956年获全国先进生产者称号。同年12月加入中国共产党。

1957年6月,调入新组建的二机部第一研究所(中国运载火箭技术研究院地面设备研究所的前身)。从此,戴树智开始为我国导弹地面设备事业的创建和发展贡献自己的聪明才智。他历任研究室副主任、主任、所副总工程师、副所长兼总工程师、所长兼远程导弹副总设计师等职。

从50年代末开始,戴树智主持指导了我国近程地地、地空等导弹地面设备的仿制和自行设计、试制工作。1960年11月5日,我国首次成功地进行了近程地地导弹飞行试验,地面设备也第一次经受了考验。这是我军装备史上的一个重要转折点。1965年1月10日,我国导弹部队第一次在华北地区上空击落一架美制U-2高空侦察机,地空导弹地面设备首次在对敌作战中建立功勋。

60年代中期之后,戴树智参与了中近程、中程、中远程和远程等型号地面设备研制的技术指挥和组织工作。同时,还亲自担任一些重点项目的负责人,带领技术人员攻克难关。经过多年努力,在有关单位的大力协同、密切配合下,地面设备研究所研制了多种导弹的符合技战术指标要求的、高质量、高可靠性的地面设备,保证了历次飞行试验的顺利进行。1966年10月27日,“两弹结合”试验成功;1966年12月26日,中程导弹首飞成功;1970年4月24日,第一颗人造地球卫星发射成功;1980年5月18日,首次向太平洋预定海域发射远程弹道导弹成功。这一个个举世瞩目的成就,无不凝聚着戴树智和他的同事们的心血。

戴树智为国防事业奋斗了一生。“文化大革命”中,他遭受迫害,身心俱伤。粉碎“四人帮”后,他精神焕发,勤奋有加,以花甲之年超负荷地工作,直到生命的最后一刻。

1980年2月7日,戴树智病逝于北京。

新中国第一代火炮技术专家

1951年年底,戴树智接受了设计75无座力炮架的任务。他带领3个技术人员夜以继日地工作,在工人的紧密配合下,很快就完成了炮架的设计、试制和试验。1952年8月,他奉命携此炮架到北京,向兵工总局汇报,受到局领导的肯定和重视。当时,总局正筹组人员对美M-21式75无座力炮加以改进。戴树智带来的炮架为该炮炮架部分的改进提供了基础。在总局的安排下,他和另外4位同志一起,承担炮架改进设计的任务。设计、试制、试验历时3个月完成。改进后的火炮,性能大大提高,命名为1952年式75无座力炮。这是我国自行改进设计的第一门无座力炮,是军队团属主要反坦克武器。后来,戴树智说:“我从画报上看到该炮在朝鲜战场及福建前线使用,内心甚为喜悦。这是我第一次为国防作出了一份小小的贡献。”

1955年,戴树智参加了完善1952年式75无座力炮的工作,具体负责下架的设计。他设计的弓形下架横梁,经试验证明,优良适用。在科技人员的共同努力下,炮重由104.5公斤减轻到87公斤,机动性能进一步提高,成为部队反坦克的主要武器。

这一年,戴树智还参与改进苏43式57毫米反坦克炮的工作,出色地完成了下架强度计算和片状组叠扭簧用于火炮缓冲装置的研究计算。经改进后,炮重由1200公斤减轻到760公斤,结构简化了,操作也简便了。同时,为试验炮的缓冲部分,他设计了片状扭簧试验台。

我国导弹地面设备事业的开拓者

导弹地面设备,是导弹发射前和发射过程中所需的各种专项设备和设施的总称,是导弹武器系统的重要组成部分。和整个导弹事业一样,我国导弹地面设备事业的发展也经历了一个从仿制到自行设计、独立研制的过程。

导弹地面设备的仿制工作,是自50年代末从前苏联引进P-2近程地地导弹、C-75地空导弹地面设备资料和样机后开始的。戴树智是技术指导和组织工作的主要负责人之一。

在P-2仿制前期,他带领技术人员、翻译人员,克服原文图纸资料不完整,废图和有用图纸相混杂,以及部分图纸皱折、尺寸不清等困难,仅用3个多月,就完成了第一批发射台、托架、产品运输车等3项设备图纸、技术文件的翻译、复制、装订和分发工作。翻译图纸资料83箱,共计200余册10000多张图纸。图纸资料下厂后,戴树智经常深入工厂车间,解决技术问题。有一次,他带领20多名技术人员到太原某厂,配合进行发射台、托架等产品的仿制工作。时值隆冬季节,他和大家一样,住在职工夜校的教室里,水泥地铺上稻草便是床。

在仿制后期,他担任地面设备系统总代表,负责11项产品生产的技术指导及资料整理归档工作。

P-2近程导弹地面设备仿制成功,使我国科技人员、工人、干部和解放军指战员经受了锻炼,积累了经验,为研制其他型号创造了条件。

1959年至1964年,戴树智作为主要领导者之一,参与主持C-75地空导弹地面设备28项产品资料的翻译、复制工作,并对工厂的仿制进行技术指导。他组织技术人员对主要单机进行反设计。这样做,对摸清原设计意图、吃透图纸资料、鉴别资料真伪、正确处理超差代料和攻克难关起到了重要作用。同时,他提出了绘制技术协调图的主张,并指导实施。有了技术协调图,技术人员就能更清楚地了解数十种设备、仪器在系统中的作用,更准确地把握相关设备、仪器间的接口关系。开展反设计和绘制技术协调图有力地促进了仿制工作的进展。在此期间,他还亲自负责发射架的设计及发射指挥车的修改设计工作。

戴树智对开拓我国导弹地面设备事业的贡献,不仅表现在对仿制工作的具体技术指导和组织指挥上,更为重要的是,在上级的领导下,他和同事们一起,从无到有,逐步创建了一个涉及多个学科、多种专业、配套较为齐全的导弹地面设备专业体系;组建和培养了一支富有朝气、作风严谨、不怕困难、善于攻关的科技队伍,从组织管理和技术力量上,为导弹地面设备的自行设计和独立研制奠定了基础。

在我国自行设计和独立研制导弹地面设备中的贡献

1960年7月,我国开始自行设计中近程导弹地面设备。戴树智肩负起组织指挥和技术决策的重担。

他充分发扬技术民主,善于听取不同意见。在自行设计初期,对核心设备之一——托架能否沿用近程导弹托架的底盘,在设计人员中产生了意见分岐。戴树智在认真听取双方汇报、仔细研究两种计算方法及结果后指出:底盘可以用,但是要加限制条件——只能在平坦的路面行驶,速度不能超过10千米/小时。实践证明,这是既能保证研制进度,又能保证试验安全的两全之策。在1962年3月进行的飞行试验中,托架经受住了考验。

他凭着高度的责任心和丰富的实际经验,为设计质量把关,对送审的每一份文件、每一张图纸都仔细审查。在审查中近程导弹公路运输车的设计方案时,他发现钢板选用的是沸腾钢。而这种钢材有低温脆性缺陷,在该车的额定环境温度-40℃下使用时易出现开裂。事后,该车的设计人员改选了低温性能较好的钢材,其他装备上凡用沸腾钢的,也都作了更改,从而保证了整套装备在低温条件下使用的可靠性。

除组织指挥工作外,他还亲自负责一些重点项目,承担某些产品的总图设计等技术工作。他曾任弹头调温设备研制组组长,在有关单位的密切配合下,解决了提高蒸发器换热效率、蒸发器除霜、长距离输送大流量调温空气的隔热软管和调温空气除油等技术关键,圆满地完成了研制任务,为“两弹结合”试验成功作出了贡献。弹头结合车是集弹头运输、结合等多项功能于一车的设备,它比P-2的同类设备有很大改进,特别是屏弃了笨重的体力操作。他参与了该车的方案决策,并绘制了起吊传动部分的机械设计总图。

1964年,我国开始独立研制中程导弹地面设备。1965年3月,戴树智组织筹备、召开了有上级领导机关及多个兄弟单位参加的方案论证会,主持审定了各项地面设备的方案。这是地面设备研究所召开的第一个大型技术工作会。此后不久,“文化大革命”爆发,他失去了一段宝贵的工作时光。恢复工作后,他负责该型号地面设备的定型工作,曾任瞄准车定型组组长和两种备附件车定型组组长。

从1972年起,他以大部分精力投入到远程导弹地面设备的研制工作之中。这年9月,他多次听取机关工作人员的汇报,并归纳出17个重点问题,逐一组织解决。1975年3月,在充分调查研究的基础上,他一一回答了某基地提出的20多个问题,需要本所解决的,都作了周密的部署。1978年9月和1979年1月,他两次带队去某基地,完成了井弹机械合练和首发高弹道飞行试验任务。1979年8月,七机部召开远程导弹全程飞行试验动员大会,试验准备工作进入了“倒计时”紧张阶段。戴树智也加快了自己的工作步伐。他提出,要围绕全程试验这个中心狠抓地面设备的质量,亲自逐室听取汇报,逐项检查重点设备。他还适时组织举办了全所质量展览,以典型案例强化职工的质量意识。这年年底,他病重住院了。出院后,他顾不得“继续在家休息治疗”的医嘱,立即投入工作。1980年1月9日,他主持召开全程试验地面设备调度会。会上,他和大家重温周恩来总理“严肃认真,周到细致,稳妥可靠,万无一失”的教导,研究了关于平台降温、瞄准设备检修、七管连接器密封件有效期等7个问题的解决办法。

戴树智为夺取远程导弹全程飞行试验的胜利而呕心沥血。遗憾的是,他没有看到胜利的那一天。

严谨细致深入实际的工作作风

谦虚谨慎淡泊名利的思想品德

对科研工作,戴树智有着强烈的事业心和高度的责任感,哪怕细小的问题,也绝不马虎。在仿制地空导弹氧化剂加注车时,为确认一个保险丝的选用是否妥当,他请专家和工厂的同志讨论研究。听取研究结果汇报后,他仍觉得不够落实,因为资料上的矛盾尚未解决。于是,又亲自计算,查对资料,直到问题彻底弄清为止。

对关键技术问题,他不仅仅停留在理论上弄清来龙去脉,而且深入实际,一抓到底。在仿制地空导弹空气压缩机车时,车的振动问题长期未能解决。戴树智组织技术人员认真分析,终于查明,振动是因与压缩机配套的发动机二次惯性力不平衡引起的。他派遣技术人员下厂,在发动机四个底座下加上金属叠形弹簧减振器,问题迎刃解决。随后,又亲自带领测试人员下厂检测。测试数据表明,减振效果良好。直到这时他才放心。1976年6月,他带队去某基地参加远程导弹系留点火试验。这次试验,对地面设备研究所而言,至关重要的是发射台牵制机构必须绝对可靠,确保点火时导弹能稳稳地立在发射台上。为此,戴树智在各个工作环节上严格把关。去基地之前,他仔细审查强度计算;到基地后,结合该机构实际安装情况,再次进行强度复查;而当基地一类似结构发生问题时,又及时组织力量进行对比研究。他严谨细致的工作作风影响和带动了全体参试队员,在大家的共同努力下,牵制机构和其他地面设备,如加注系统、40吨起重机等都出色地完成了试验任务。

航天事业是高新技术产业,也是对可靠性有着非同寻常特殊要求的行业。对新技术的采用,既要积极,也要慎重。60年代中期,设计人员将新兴的可控硅技术引入直流电源的研制中。戴树智多次深入研究室、试验室和工厂,了解情况,解决问题,既调动了研制人员的积极性,也使自己胸有成竹,为顺利实现直流电源的更新换代准备了条件。可控硅电源与变流机组相比,具有无噪声、体积小、重量轻的特点,于1971年首先在远程导弹地面设备系统中使用,以后又推广到其他型号。

戴树智为人谦虚谨慎,从不以专家自居。在可控硅电源刚开始研制的时候,他曾对主管设计人员说:“我做学生,你来当老师。”在进行远程导弹地面设备质量复查的日子里,有一次,他对着电路图向一位技术人员请教。他说:“有些问题我不懂。听你们汇报的时候,我只是凭逻辑分析来判断推理正确不正确。但光靠这个是不行的。电路我还要学一学。”他诚恳谦逊的态度,令这位同志感动不已,事隔多年还记忆犹新。

在几十年的科研生涯里,戴树智总是一心一意干实事,从不在乎地位和头衔,对个人名利十分淡泊。当工作业绩突出、获得荣誉的时候,他首先想到的是自己的差距。他说:“比起客观需要来说,总觉得不能满足要求,甚至很多地方显得不能胜任工作。”当工作需要、职务提升的时候,他首先想到的是自己的不足。他曾说:“现在领导派我任副总工程师,心中既感惭愧又感兴奋。惭愧的是技术上缺乏成就,兴奋的是感谢党的培养。”从1958年后的20多年内,每遇工资调整,他总是鼓励妻子放弃调资机会,让给家庭困难的同事。

胸怀全局关注科研发展规划

言传身教做青年的良师益友

从1959年至1961年,我国国民经济出现严重困难。1961年1月,党中央制定了“调整、巩固、充实、提高”的方针,不久,又提出了《关于自然科学研究机构当前工作的十四条意见》,为国防科研事业的发展指明了方向。面对新的形势,戴树智认真学习领会中央精神和上级指示,参与组织制订研究所的科研发展规划。为此,他还专门撰写了技术报告。

1963年,戴树智参加拟定了《一所建设计划书》。

1973年,他参加所规划讨论会,历数了那几年没有规划、工作混乱的危害,并就规划制定问题提出了中肯的意见。

粉碎“四人帮”后,戴树智和其他所领导一起,在回顾总结多年经验教训的基础上,提出了地面设备研制中带有全局性的若干问题,受到有关方面的重视。

1979年,他又一次提出,研究所的发展必须有一个合理的规划。科研规划要抓住几个重点型号;要重视预研,掌握国内外发展动态。除科研规划外,还应有人才培养规划。

戴树智重视人才培养是一贯的。在地面设备事业初创之时,人员多数是从各地兵工企业抽调的年轻人。戴树智和他们朝夕相处,心心相印。一面鼓励他们加强业务学习,指导他们制订个人进修计划,一面组织有经验的技术人员给他们讲课。他自己带头,讲解“起重机的设计与制造”。他耐心地向青年传授自己多年积累的设计经验,指导他们对照引进的样机进行反设计。这一切,使刚跨入国防尖端事业大门的年轻人提高了技术水平和工作能力,增强了战胜困难的信心和勇气。他曾经和年轻人一起,不顾盛夏酷暑,挑灯夜战,翻译、复制技术资料;也曾和他们一起下厂,同吃、同住、同劳动。他严于律己,以身作则,对培养一代青年自力更生、艰苦奋斗的作风产生了积极的影响。

戴树智十分关心青年政治上的进步,注重用先进的思想启迪他们的心灵。他曾语重心长地对一位从事科研管理工作的年轻人说:“你好好看看毛主席论战略战术的军事著作,对你一定很有好处。”这位青年照他说的去做,受益匪浅。

戴树智待人诚恳,平易近人。在青年眼中,他既是导师,也是朋友,和他相处感到亲切,无拘无束。在电视机尚属稀罕之物的年代里,戴树智家的一台9英寸黑白电视几乎每天都引来众多的年轻人。他也总是沏茶递烟,热情接待。

戴树智把关心青年、培养人才作为自己应尽的义务,并与自己为之奋斗的崇高事业紧紧地联系在一起。他曾说:“我只希望有机会学得深一些,使我的工作能做得踏实,能有力量来团结青年技术人员共同完成好党交给的任务。”

简历

1917年2月21日 生于江苏省吴县周庄镇。

1936~1941年 上海同济大学机械系学习,获学士学位。

1941~1943年 军政部汽油厂筹备处技士、资源委员会中央机器厂工务员。

1943~1949年 重庆兵工署第十兵工厂技术员、工程师、车间主任。

1949~1950年 重庆第十兵工厂第二制造所所长。

1950~1952年 先在重庆西南人民革命大学学习,后任重庆152厂工程师。

1952~1957年 二机部第四研究所工程师。

1957~1965年 三机部一所研究室副主任、主任、所副总工程师。

1965~1980年 七机部一院地面设备研究所副所长兼总工程师、所长。

1980年2月7日 病逝于北京。

相关参考

王琼是明朝的军事人物,他经历了成化、弘治、正德和嘉靖四个皇帝,从六品官做到了户部、兵部和吏部尚书一品大员,王琼生平有三大功绩为人所称赞,一是治理漕河;二是,平定宸濠叛乱;三是,总制西北边防。人物简介>

葛洪,晋朝时代的医学家、博物学家和制药化学家,炼丹术家,著名的道教人士,人称葛仙翁,他在中国哲学史、医药学史以及科学史上都有很高的地位。人物简介>葛洪是中国东晋时期有名的医生,字稚川,自号抱朴子,丹阳

葛洪,晋朝时代的医学家、博物学家和制药化学家,炼丹术家,著名的道教人士,人称葛仙翁,他在中国哲学史、医药学史以及科学史上都有很高的地位。人物简介>葛洪是中国东晋时期有名的医生,字稚川,自号抱朴子,丹阳

历史人物 王珞丹个人资料_王珞丹人物简介,王珞丹个人资料_王珞丹人物简介

王珞丹个人资料_王珞丹人物简介 中文名:王珞丹 英文名:May 国家或地区:中国内地 生日:1984-01-30 出生地:内蒙古自治区赤峰市 职业:演员 星座:水瓶座

历史人物 王珞丹个人资料_王珞丹人物简介,王珞丹个人资料_王珞丹人物简介

王珞丹个人资料_王珞丹人物简介 中文名:王珞丹 英文名:May 国家或地区:中国内地 生日:1984-01-30 出生地:内蒙古自治区赤峰市 职业:演员 星座:水瓶座

·姚錱个人人物简介姚錱,实验形态学家,细胞生物学家,实验肿瘤学家。毕生围绕着细胞的生长和分化及其调节控制这一重大的生物学问题,或从正常的发育,或从肿瘤细胞异常的分化深入探索,在基础研究和应用研究两方面

丁儆人物简介丁儆,爆炸力学和爆轰学家,力学教育家,我国爆炸理论及应用学科的倡导者之一。长期从事爆炸力学的教学、科研和研究生培养工作,对爆轰理论和爆炸材料的力学性质有深入研究。为发展我国兵器科学与技术学

·余贺人物简介余贺,微生物学家和免疫学家。毕生致力于医学科学研究和医学教育事业。提出风湿热的细菌变态反应假说。创用抗血清治疗伤寒。领导寻找噬菌体控制绿脓杆菌感染。余贺,字幼臣,后改为幼尘。祖籍浙江绍兴

少年时代施洋,字伯高,一八八九年六月十三日出生在湖北竹山县杨家湖桂树村(现太平公社双桂大队施家湾)的一个“世代书香”家庭。施洋的祖父施廷瑾,是清朝的廪生。他很钟爱他的孙儿。当施洋喃喃学语时,就把他抱在

·田奇镌个人人物简介田奇镌,区域地质学家、古生物学家、地层学家。长期进行区域地质、矿产地质调查研究工作。领导湖南省地质调查所多年,对该省地质事业贡献卓著。所著《湖南泥盆纪之腕足类》是重要的经典,《中国