知名人物 薛社普人物简介

Posted 细胞

篇首语:一身转战三千里,一剑曾当百万师。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了知名人物 薛社普人物简介相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

知名人物 薛社普人物简介

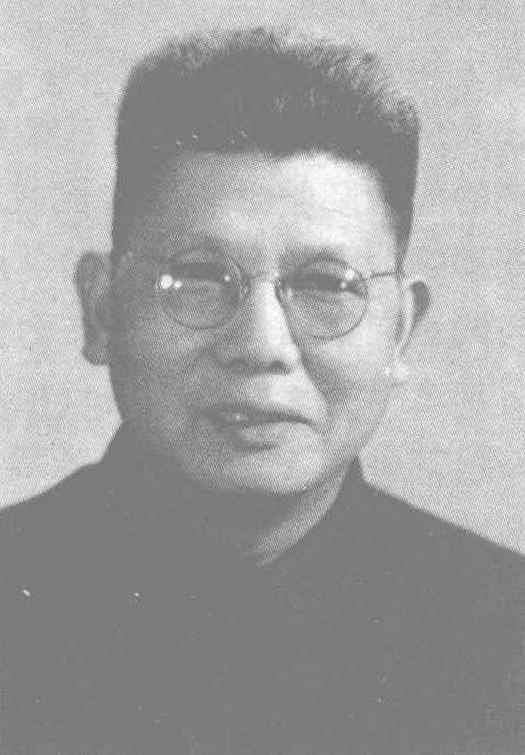

·薛社普

薛社普,细胞生物学家,实验胚胎学家,教育家。中国细胞分化调控研究的开拓者之一,首创无核的网织红细胞杂交模型并以此作为转基因和重建细胞的载体,作出了具有??创性的成果。发现哺乳类红细胞中存在能抑制肿瘤恶性和诱导终未分化的红细胞分化因子,发现并提出红细胞分化因子是导致哺乳类红细胞自然排核的进化产物。男性节育药棉酚的系统研究及所建立的生殖生物学及细胞药理学方法为我国计划生育研究作出贡献。倾心培育人才,桃李遍四方。

薛社普,原名溥。1917年9月26日出生在广东省新会县一户农民家庭,从小即下地耕耘,9岁才入乡村小学读书。每于耕牧之余,便手不释卷的读书,6年小学成绩均冠全班。1932年考入闻名遐迩的广东省立广雅中学,在那里他受到良好的科学文化教育和爱国主义熏陶,结识了不少欲拯救民族垂危振兴华夏的志同道合的挚友。有人投笔从戎,他则抱定: “只有科学才能从根本上拯救民族” 的信念,走“科教救国”之路。于1938年考入南京国立中央大学博物系,从此??始了数十年的科研教学生涯。

在大学学习期间,由于成绩优良,动手能力极强,深得从德国留学回来的实验胚胎学家王希成教授赏识,因此于1943年毕业后留在母校任动物分类学及实验胚胎学助教和在职硕士研究生。值此期间薛社普与同班同学周修勤女士结为伉俪。此时国内解放战争的战火已经燃起,加之已有子女,家庭负担是很重的。但为了祖国的未来,为了心爱的科学事业,薛社普还是毅然决然地于1947年赴美求学,而周修勤女士也果敢地挑起生活与教育子女的沉重担子。薛社普夫妇感情笃深,彼此能互相谅解,同甘共苦。20世纪50年代是大动荡的年代,在美国的薛社普,已取得博士学位,学成志满,有优良的工作条件向他召唤,然而他还是积极响应我国政府对海外学子的号召,于1951年2月回到祖国怀抱,在大连安家。

他在大学时代就对实验胚胎学中许多问题入迷。诸如精子和卵子结合如何开始了个体生命的孕育,简单的受精卵如何通过无数重复的细胞分裂增殖、分化,整体造型为具有一定结构格局和种系特征的胚胎,小个体如何生长发育为具有复杂高级思维活动的大个体。特别对其中细胞如何由增殖周期转向细胞分化,何种因素始动和决定细胞分化的去向最感兴趣。当时赴美求学正是瞄准了这些问题去求索的。后来,出于对神经发生的兴趣和对维克托·汉布格 (Victor.Hamburger)教授学术造诣的仰慕,才于1948年考入美国华盛顿大学在圣路易斯汉布格指导下攻读博士研究生。汉布格教授,德国人,是一位既严厉又和蔼的学者。他治学严谨,一丝不苟。这对薛社普日后形成自己的学风无形中起着巨大的影响。

在汉布格的实验室里,有来自世界各地的学者,其中以意大利学者莉维·蒙托契妮 (Levi.Montalchini) 与薛社普最受青睐。莉维在汉布格指导下从事神经生长因子的研究,由于她不懈地努力,终于与Stanley.Cohen在1957年和1960年从小鼠颌下腺提纯得到神经生长因子 (NGF) 和上皮生长因子 (EGF),并于1986年同膺诺贝尔奖 (此时她已80高龄)。而薛社普当时主要从事神经转移实验。他在将鸡胚颈区脊髓移植到胸段后发现,某些原本应当退化的细胞又会增殖起来,新形成为Tevni节前交感神经柱。这一发现证明了细胞的生长、分化、退化与其所处环境是有着密切关系的。他的工作得到了学术界的好评,至今仍有不少教科书在引用这一实验内容。由于薛社普所从事的这项研究需要十分精湛的胚内手术 (比显微外科还要细) 技术,而他又十分胜任,因此有人不无羡慕地说: “中国人手巧,是他们从小使用筷子的缘故。” 其实主要的原因并不在于此而是我们中国人有一股坚韧不拔的精神。汉布格也为薛社普出色的工作与精湛的手术而自豪。他经常让薛社普为他人作示范表演。一些科研单位和学院也相继请他出任技术指导并暗示他留下一起共事。

此时,正值中华人民共和国成立初期,尽管美蒋机构一再阻挠,又难启齿与恩师汉布格话别,然而一颗报国的赤诚之心,还是使薛社普毅然于1951年回到了祖国的怀抱。回国后,薛社普先后在大连医学院、哈尔滨医科大学、北京师范大学、中央卫生研究院、中国医学科学院、中国协和医科大学任教并从事科研。

1960年,他在中国医科学院实验医学研究所建立了中国第一个鸡胚实验室,对鸡胚不同胚区不同胚层的细胞分化以及对未分化鸡胚生殖腺细胞的诱导研究中,亦得到了与在美国时所做实验类似的规律性结果,表明细胞在一定时空条件下的可调控性。然而对肿瘤细胞又如何?这还是他要探索的。他将小块肉瘤移植到胚体节区,很快长成癌块,引起全身交感神经细胞和纤维超常增生,胚胎无法控制瘤性生长。以人恶性肿瘤 (宫颈癌、大肠癌等) 核蛋白和无细胞上清滴加至胚膜可以引起胚胎细胞的恶性变。这项胚胎细胞分化及癌变的研究方向在文革时中断。

1981年,薛社普到美国讲学,曾专程去看望阔别30年的老师,年已9旬的汉布格教授亲自驱车到机场迎接,两位都已满头银发的师生,都为久别重逢而感慨万千。

1992年1月,薛社普当选为中国科学院学部委员。如今,除主要任职外,他的兼职仍有10余种之多,如中国解剖学会理事长,国际解剖联合会理事,国家计划生育委员会专家组成员等。他虽已步入古稀高龄,但仍在孜孜不倦地为国效劳。

倾心育才,桃李遍四方

在回国初期,他为大连医学院开设人体胚胎学课程准备了一整套的教材和教具。此后每到一处,他都把满腔热情倾注于培养大专学生、进修生、骨干师资和研究生中去。学生物学与医学的人都有体会,人体发生学是一门难教的课程,因为一方面所有人体组织与器官的形成皆发生在体内,不易甚至不可能直接观察; 另一方面,在组织与器官形成过程中,细胞的运动、迁徙、分化等都是十分复杂的。尤其是近10年来科学家们还发现一种称之为程序性细胞死亡 (Programmed cell death) 在胚胎的形成中也起着十分重要的作用。他为了教好这门课,运用图解、自作教具和形象化的教学法,把抽象的胚胎发生过程讲得生动易懂,深受学生的欢迎。此外,他十分注意理论与实践相结合,教学计划有通盘安排,经常亲自组织教研室的工作,参加新教师的试讲并给予指导。我在初次登台为协和医大学生讲人体胚胎早期发生课程时,他就亲自为我拟好授课提纲,让我不止一次地试讲,并特别指出某些英文专业单词的特殊发音。到正式讲课那天他又亲临听课,课后还帮助作教学总结,指出优缺点和需要改进之处。正是在他亲切具体的指导下,我才得以较圆满地完成教学任务。近十余年来,为跟上国际水平,他为中国协和医科大学基础医学部细胞生物学研究室确定了科研方向和制定了教学和科研计划并积极争取国内外的资助添置了先进的仪器设备,同时,把中青年骨干分批送往国外深造,使一个古老的形态学系发展成为具有现代化特点的新的学科和专业。

薛社普一贯十分重视培养德智体全面发展的人才。他坚持让中青年科技人员与教师独立承担科研课题与登台授课,充分发挥他们本人的聪明才智; 对登门求教的后生学者总是热情接待,对送请他审查的科技论文或译著都是耐心批改把关,甚至逐一订正文章中的错别字和标点符号。他特别重视研究生的教学及培养,认为培养研究生是造就我国高级科技及教学人才的捷径,是年长一辈义不容辞的责任。对研究生坚持定期举行学术讨论会,要求每位轮流主讲,活跃学术气氛,启发研究思路,有时时间紧便利用中午吃饭时间,并个人拿出钱来为大家准备茶水和点心。因此在他领导下,医科院基础所细胞生物学室总是沉浸在浓浓的学术气氛之中。迄今,他已培养出副研以上人员20多名,培养的硕士生、博士生大多以优异成绩通过了论文答辩。其中1名博士生获医科院优秀博士论文奖; 1名博士生的工作获得卫生部科技进步二等奖,另1名博士生的工作获得国家教委霍英东青年教师奖。在美国享有一定声誉的华裔教授邓锦松夫妇,在一次北京召开的世界学术大会上,赞扬薛社普实验室去美工作与学习的人的聪明才智,还呼吁为他们输送更多的博士生或硕士生。正是由于在培养人才方面的成就,薛社普于1991年荣膺北京市教育工会先进个人奖。

在科研中坚持“实践是检验真理的标准”

40多年来薛社普不仅在科研工作中作出巨大成就,而且所表现出的求索与求实精神也是学术界的楷模。

生命起源是一个世界上最复杂的过程,或许要经过亿万年的化学、物理、生物的综合作用,才一步步地由单个元素合成无机物,再由无机物转变成有机物质,而由有机物演化成为生命的机体则是非??朝一夕之过程。因此,哪怕是一种最简单的生命个体,从化学、生物学角度看,其机体的构成、代谢、活动也都是极其复杂的。正因如此,多少世纪以来,人们一直坚信“细胞来自细胞的理论”。然而,从哲学的角度,从进化的观点看,生命必然来自无生命。那么,地球上第一个细胞究竟从何时始,从何而来呢?这问题始终困扰着全世界的科学家们。20世纪50年代初,曾出现过一种称之为 “活质学说”的理论。按照这一学说,似乎在现代环境条件下,也可简单而重复地从无生命的物质转变成有生命的机体,其根据是“卵黄球可以形成细胞。然而从胚胎学、发生学的观点看,卵黄球只是胚胎发生中的营养物质,并不具有形成生命的条件。有着深厚细胞学和发生学功底的薛社普对此学说抱有怀疑,于是他用同位素放射自显术(薛社普是将这项技术引入我国的最早学者),以35-S蛋氨酸作为示踪剂,证明卵黄球并无合成蛋白质及自我更新的能力,从而有力地对 “活质学说”提出质疑。

他的求实精神不仅只此一例。在经络研究中曾出现过一些弄虚作假的报道,而且一度为不少人附和,然而薛社普以及张鋆、张作干、李肇特等教授群起驳斥。“实践是检验真理的标准”,虚伪的说法终于在科学实践中泯灭了。他这种敢于坚持真理的勇气是值得每个正直的知识分子效仿的。

棉酚研究成绩显著

薛社普自归国后所从事的科学研究,大多是从我国国情的实际出发的,其中尤以抗男性生殖药棉酚的研究最为典型、最具成绩。

20世纪50年代后期,医学科学工作者发现,在我国某些产棉区的人们易患一种俗称 “烧热病” 的地方病。病人感到全身火烧火燎,四肢无力,甚者艰于步履而最终软瘫。更为奇怪的是男性患者往往失去生殖能力。经进一步分析确定,这是进食过多生棉籽油所致。后来,科学家从棉籽油中提出一种化学物质——棉酚,原来它是致病的罪魁祸首。既然棉酚可以天然地使男性失去生殖能力,那么是否可将其化害为利,用作男性避孕药物呢?

薛社普于1960年在四川简阳县中国医学科学院四川分院时,欣然接受了国家交给的这项任务。他几十年如一日地探索,终于与其他科学工作者一起逐一揭开了棉酚抗生育之谜,他于1987年获得全国科学大会奖。撰写的科研论文《棉酚抗精子发生的亚细胞作用位点及其作用机理假说》 (中英文同时发表),引起世界有关科学家的强烈反响,被认为是一篇权威性论文,从世界许多有关单位索取论文单行本的信件纷至沓来。他的阶段性系列研究成果《棉酚三致 (致癌、致畸、致突变) 的安全性研究》也荣获1985年国家计划生育委员会攻关成果二等奖; 《棉酚抗生育作用机理和毒性研究》 于1987年获卫生部科技进步二等奖; 由他和同事3人主编的《男性节育药棉酚的实验》研究也获1983年全国优秀科技图书二等奖。他多次应邀在国际学术会议上作报告,或出国讲学,仅在美国便走访了9个城市。至今,棉酚已 “饮誉”世界,不少国内外专家评论说: “尽管棉酚研究中还有些问题要去攻克,但棉酚仍不失为20世纪最有希望的抗男性节育药。”

红细胞分化 (去核) 因子的研究举世瞩目

20世纪60年代初。在细胞研究中有一项创新性的技术问世,这就是细胞杂交。它将两种不同的细胞,通过病毒或化学融合剂等使二者成为一个细胞。这种方法可以用来研究细胞间的相互影响,细胞核与细胞质的关系,以及进行基因定位等。科学家们发现,当把一个正常细胞和肿瘤细胞融合后,这种 “杂种细胞”或仍保持其恶性,或变得 “温驯”起来,而且这种细胞性质的改变往往与细胞内的染色体有关。由于以往人们在实验中所用的细胞双方都是有核的,这样一个杂交细胞便有两套染色体,其结果对于分析细胞之间、细胞核与核之间的关系比较困难。

薛社普不落俗套的科研思维方法,使他形成了自己独特的实验体系。由于想到人体中除红细胞 (又称红血球) 外几乎所有细胞都是有核的,而且红细胞也不是一开始便无核的,只是发育到一定阶段细胞核才被排除出细胞体,因此他认为在这种细胞中一定存在具有排核作用的某种因子或物质。他将它命名为红细胞分化 (去核) 因子,简称为EDF。他联想到这种物质对核有不利的作用,而癌细胞的恶性恰恰又是由其核所决定的,那么若将这样的一个无核细胞与肿瘤细胞融合,EDF岂不可以抑制肿瘤细胞的恶性生长吗?基于这样的思考,在他的领导下进行了一系列紧张而严密的实验结果,正如他所设想的,这种融合细胞再也不肆无忌惮地繁殖了,而且将这种细胞注入免疫缺陷的动物体内也不会引起肿瘤。这些实验提示人们,在红细胞中,尤其是红细胞的前身中,的确存在某种未知物质。由于这种独特构思与设想的证实,分别于1988年以及1992年二次获卫生部科技成果二等奖。此后,薛社普又在全力以赴地设法提纯与通过基因克隆或单克隆抗体的方法将此物质纯化,找出产生该物质的基因,再利用细菌或细胞来生产,最后希望返回到医学临床中去。这样其意义是可想而知的。

简历

1917年9月26日 出生于广东省新会县。

1938~1942年 就读于南京中央大学生物系并毕业,获理科学士学位。

1943~1947年 在南京中央大学生物系读在职研究生,获理学硕士学位。

1947~1948年 在美国芝加哥大学研究生院进修。

1948~1951年 在美国华盛顿大学 (圣路易斯)进修,获哲学博士学位。

1951~1955年 任大连医学院解剖学副教授。

1955~1956年 任北京师范大学生物系兼任教授。

1956~1958年 任北京中央卫生研究院实验生物学副研究员、系主任。

1959~1963年 任中国医学科学院实验医学研究所形态学系副研究员、副主任。

1964~1985年 任中国医学科学院基础医学研究所细胞生物室研究员、主任。兼任中国协和医科大学组织胚胎教研室教授。

1985年~ 任中国医学科学院基础医学研究的细胞生物室研究员,兼任中国协和医科大学组织胚胎教研室教授。

主要论著

1 Shieh Paul (Xue Sher-pu).The neoformation of cell of preganglionic type in the cervical spinal cord of the chick embryo following its transplantation to the thoraclc level.J.Exp.Zool,1951,117. (2): 359—396.

2 Shieh S P,Pu I S. An investigation into the problem of “Cell formation from yolk sphere” of during the dovelopment of the chick embryo-11.on the formatin of entoderm and of the “Columnar epithelium” germ wall and yolk sac wall. Acta Anatomica Sinica,1957,2 (3):232—246.

3 Shieh (Xue) S P,Pu I S. An autoradiographic study on the uptake of radiosulphic 35Smethionine in the embryonic tissue versus yolk material of the developing chick embryo. Acta Anatomica Sinica,1958,3 (2): 69—77.

4 shieh (Xue) S P,Ning I L,Tsung S D. Experimental analysis on the reactive capacity of the epiblast of the chick blastoderm. Acta Anatomica Sinica,1965,8 (1): 1—10.

5 Chang C B,(Zhang J B)&Shieh (Xue) S P. Studies in vitro on the inductive action of the node region of different ages of chick embryo. Acta Biologiae Experimntalis Sinica,1979,12 (1): 79—80.

6 Xue (Shieh) S P. Studies on the antifertility effect of gossypol,a new contraceptive for male. Symposium on Recnt Advances in Fertility Regulation,Beijing,Sept. 2-5,1980,122—146.

7 Xue (Shieh) S P,Liang D T,et al. Subcellular site of antispermatogenic effect of gossypol and its possible molecular mechnaism of action. Scientia Sinica (SeriesB),1982,12: 1095—1108,English edition,1983,26 (6): 614—633.

8 Zhang J B,Xue S P,et al. Action of gossypol acetic acid on buman uterus cancer cell line in vitro. Acta Bill. Exp. Sinica,1983,16 (2): 177—185.

9 Xue (Shieh) S P. Gossypol as a male fertility regulating agent and its mechanism of action.In Reproductive Health Care. Vol.Ⅶ “Male Fertility and its Regulation.”Edit.By Lobl & Hafez. 1984.

10 Xue S P. A Cybrid model for the study of regulatory effect of reticulocyte cytoplasmic factor on the malignancy of myeloma cells. The 3rd. Intern. Conference on Cell Biology,Japan,Tokyo,1984,No. 3249,420.

11 薛社普.细胞分化及肿瘤恶性调控研究的进展. 1984年中国科学家年鉴.天津: 天津科学技术出版社,1984,167—174.

12 薛社普等.兔网织红细胞胞质因子对于小鼠骨髓瘤细胞恶性调控的研究. 中国医学科学学报,1986,8 (5): 339—346.

13 Xue Shipu,Liu youhua. Studies on the regulation of malignant phenotype and gene expression in human promyelocytic leukemia cell mutant (HL-60-AR). Scientia Sinica(Series B),1988,31 (9): 1095—1108.

14 Xue S P,Liu L H. Establishment of human leukemia mutant cells in vitro and in vivo studies on the regulation of their malignant phenotype and gene expression. 4th Intern.Congress of Cell Biology. Montreal,Canda,1988 August.

15 Xue S P,et al. Erythroid cybrid and hybrid models and an approach to the regulation of gene expression and malignancy myeloma cells.ibid,1988.

16 Liu Y H,& Xue S P. Existence of the cell growth inhibitor in rabbit reticulocyte.Chinese Ssience Bulletin,1989,34 (20): 1740—1746.

17 Xue S P,et al. Activation of globin gene de novo expression in nonerythroid necipicent cell types,Third Intern. Symposium and Workshop Hong Kong,1990,June.

18 Zhang Q Y,Xue S P. Studies on the cell phenotype characteristics of hybrid cells crossed bdtween rat nucleared erythroblasts and mouse plsmacytoma (SP2/0) cell line.Science in China (Series B),1990,33 (5): 572—583.

19 韩代书,薛社普. 双遗传标记细胞系Wg3h-neor的建立. 中国医学科学院报,1990,12 (1): 74—78.

20 Fei R R,Xue S P,et al. Purification of erythroid regulatory factors from rabbit periphery blood reticulocyte following anemic treatment. First APOCB Congress,1990:387.

21 王瑞瑜,薛社普等. 红细胞分化调节因子对体外培养的L929和KB细胞的生长抑制作用. 解剖学报,1992,23 (3): 285—289.

22 薛社普等. 中国人胚胎发生发育实例图谱. 北京,北京医科大学中国协和医科大学联合出版社会,1992.

相关参考

王琼是明朝的军事人物,他经历了成化、弘治、正德和嘉靖四个皇帝,从六品官做到了户部、兵部和吏部尚书一品大员,王琼生平有三大功绩为人所称赞,一是治理漕河;二是,平定宸濠叛乱;三是,总制西北边防。人物简介>

葛洪,晋朝时代的医学家、博物学家和制药化学家,炼丹术家,著名的道教人士,人称葛仙翁,他在中国哲学史、医药学史以及科学史上都有很高的地位。人物简介>葛洪是中国东晋时期有名的医生,字稚川,自号抱朴子,丹阳

葛洪,晋朝时代的医学家、博物学家和制药化学家,炼丹术家,著名的道教人士,人称葛仙翁,他在中国哲学史、医药学史以及科学史上都有很高的地位。人物简介>葛洪是中国东晋时期有名的医生,字稚川,自号抱朴子,丹阳

历史人物 王珞丹个人资料_王珞丹人物简介,王珞丹个人资料_王珞丹人物简介

王珞丹个人资料_王珞丹人物简介 中文名:王珞丹 英文名:May 国家或地区:中国内地 生日:1984-01-30 出生地:内蒙古自治区赤峰市 职业:演员 星座:水瓶座

历史人物 王珞丹个人资料_王珞丹人物简介,王珞丹个人资料_王珞丹人物简介

王珞丹个人资料_王珞丹人物简介 中文名:王珞丹 英文名:May 国家或地区:中国内地 生日:1984-01-30 出生地:内蒙古自治区赤峰市 职业:演员 星座:水瓶座

·姚錱个人人物简介姚錱,实验形态学家,细胞生物学家,实验肿瘤学家。毕生围绕着细胞的生长和分化及其调节控制这一重大的生物学问题,或从正常的发育,或从肿瘤细胞异常的分化深入探索,在基础研究和应用研究两方面

丁儆人物简介丁儆,爆炸力学和爆轰学家,力学教育家,我国爆炸理论及应用学科的倡导者之一。长期从事爆炸力学的教学、科研和研究生培养工作,对爆轰理论和爆炸材料的力学性质有深入研究。为发展我国兵器科学与技术学

·余贺人物简介余贺,微生物学家和免疫学家。毕生致力于医学科学研究和医学教育事业。提出风湿热的细菌变态反应假说。创用抗血清治疗伤寒。领导寻找噬菌体控制绿脓杆菌感染。余贺,字幼臣,后改为幼尘。祖籍浙江绍兴

少年时代施洋,字伯高,一八八九年六月十三日出生在湖北竹山县杨家湖桂树村(现太平公社双桂大队施家湾)的一个“世代书香”家庭。施洋的祖父施廷瑾,是清朝的廪生。他很钟爱他的孙儿。当施洋喃喃学语时,就把他抱在

·田奇镌个人人物简介田奇镌,区域地质学家、古生物学家、地层学家。长期进行区域地质、矿产地质调查研究工作。领导湖南省地质调查所多年,对该省地质事业贡献卓著。所著《湖南泥盆纪之腕足类》是重要的经典,《中国