知名人物 徐朴人物简介

Posted 知

篇首语:一知半解的人,多不谦虚;见多识广有本领的人,一定谦虚。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了知名人物 徐朴人物简介相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

知名人物 徐朴人物简介

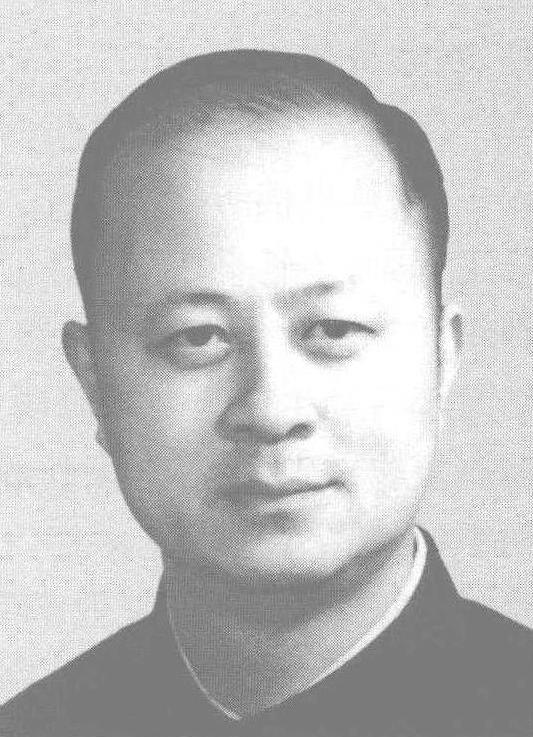

·徐朴

徐朴,纺织工程技术专家。早期重点研究东北棉纺纱性能、细纱双皮圈牵伸装置,对棉纤维伸直度的理论研究有突破。在担任中国纺织科学研究院院长期间,不断推进科研体制改革。退居二线后,为推进非织造布和产业用纺织品的技术发展积极努力。为纺织科技进步作出了贡献。

徐朴,1934年5月7日出生于江苏省南通市启东县。启东是一个产棉区,南通又是中国机器纺织工业的摇篮。他在中学时代就萌生了投身纺织科技事业的志向。1948年中学毕业后,考入江苏省立苏州工业专科学校纺织专业,1953年毕业后响应国家号召支援东北建设,分配到辽宁省瓦房店纺织厂任技术员。徐朴在学校学习期间曾选修俄文,工作后仍坚持自学,有一定俄文基础。1954年11月,纺织工业部在华东纺织工学院开办出国人员俄文训练班时,请他去担任俄文教师,并负责编写专业教材和辅导资料。对于英文和日文,他也是通过自学,具备了顺利阅读的能力。1955年11月回到瓦房店纺织厂,历任试验室技术员、主任、纺纱分场主任。

1960年3月—1978年,调辽宁纺织研究所任工程师、纺织室副主任,从事棉纺技术研究。中间有一段时间曾调辽宁省纺织??任工程师,主管科技和质量工作,负责编制全省纺织科技计划并组织实施。曾作为地区代表参与纺织部组织的自动络筒机和棉纺纺部劳动生产率专题调研并担任调研组长。纺部劳动生产率调查报告在1977年全国纺织工业技术经验交流会上发表,颇受纺织科技界关注。

1978年调纺织工业部科技司任工程师。1982年10月—1984年6月任新技术办公室副主任,曾组织国外引进设备的消化吸收和改进试制工作,包括棉纺、棉织、棉印染、针织等设备,经有关部门和企业的共同努力,使国产设备的技术水平有一定提高。1984年6月—1986年12月任科技司副司长,兼任新创办的纺织科技开发总公司总经理。在任期间与有关单位联合举办首届国际纺织和服装工业展览会,此后即改名为北京中国国际纺机展。当时他还分工抓成果评审,“六五”攻关部分项目立项、检查和督促以及“七五”攻关项目的前期准备和立题工作,促成南通三棉的织机改造、针织高级整理、液氨整理等科技项目取得较好进展。

1986年底,徐朴调任纺织部纺织科学研究院院长,并兼院科技委主任。他带领全院职工一方面狠抓科研工作,一方面大力推进纺科院的体制改革。1993年10月,纺织部纺织科学研究院更名为中国纺织科学研究院,北京中纺科技实业总公司也同时正式挂牌,徐朴任院长兼公司总经理。1993年,该院被外贸部批准为首批具有科技产品进出口经营权的科研院所。徐朴在任期间,还经国家科委批准建立起了以纺科院为依托的国家合成纤维工程技术研究中心,并争取到世界银行贷款建设非织造布产业基地,为纺科院的持续发展和建设打下良好的基础。1994年5月,纺科院参与承办第一届中国国际非织造布产业用纺织品展览会取得圆满成功,以后该展览会每两年在北京举行一次。1995年1月,纺科院机械厂与日本东丽和日本伊藤忠合资成立“北京中丽化纤机械有限公司”,促使纺科院化纤机械制造跨上了一个新台阶。

1995年,徐朴退居二线,任中国纺织科学研究院顾问。同年,中国纺织总会聘任他为中国非织造布和产业用纺织品协会筹委会主任。2002年6月该协会成立,选举他为名誉理事长。

徐朴1983年8月参加中国共产党。1988年评为教授级高级工程师,1992年度享受政府特殊津贴。曾当选为第八届全国政协委员,1994—1998年任北京市人民政府顾问。曾任中国纺织工程学会理事,第十九、第二十届常务理事,纺织部科技委历届委员。

在棉纺技术领域不断创新取得丰硕成果

徐朴在瓦房店纺织厂任技术员、纺纱分场主任期间,坚持刻苦钻研,不断提高理论水平。他钻研数理统计、概率论等基础课程,用以解决生产上遇到的技术问题。叶奕樑是他的同班同学,当时在辽宁金州纺织厂工作。两人志趣相投,经常在一起探讨??术问题。他们对棉布疵点格分布的试验方法和质量控制进行分析研究,应用二项分布理论建立棉布散布性疵点的函数关系,这是棉布采用疵点格率的理论根据,至今这一方法仍在棉布质量??验中广泛应用。从1954年开始,徐朴就运用概率论和数理统计的方法控制棉纱质量和生产管理,取得很好效果,促使瓦房店纺织厂当时的质量和管理都达到先进水平。1956年,他对东北棉纤维的纺纱性能作了深入研究,和叶奕樑一起发表了《东北棉纺纱性能研究》、《东北棉纤维成熟度对纺纱性能的影响》等多篇论文,提出东北棉纤维成熟度与纤维细度、强度之间的关系和合理的纺纱工艺,使东北棉的适纺支数从原来的21英支、23英支逐步提高到26英支甚至32英支。所提措施和方法曾被各地重视和推广。1958—1959年,他主持了细纱双皮圈牵伸装置提高牵伸倍数的研究。在20世纪50年代一般细纱牵伸都在15倍左右,通过他的研究能提高到20—30倍,质量稳定,取得较大经济效益。当时写的论文《提高双皮圈牵伸装置牵伸能力的探讨》在中国纺织工程学会年会发表受到好评。他还创造了细纱滑溜肖,这一成果当时在辽宁大部分棉纺厂推广,提高了棉纱质量,后来在国内其他地区亦得到推广,并在国家成果公报上发表。

徐朴1960年调到辽宁省纺织研究所后,对棉纤维伸直度作了较深入的研究。纤维伸直平行是纺纱过程的基本要求之一,但纤维梳理过程中,被梳针握住的部分必然形成弯钩,影响后工序加工时的进一步伸直平行,并最终影响成纱质量和精梳落棉。这种弯钩具有方向性的现象,由英国毛顿和萨门于1949年发现,以后很多国家的学者也都对此进行研究,但大都属于定性的,不完整的。辽宁纺织研究所决定由徐朴等人系统地研究这个问题,对弯钩的形成规律、梳棉工艺参数对纤维伸直度的影响、弯钩方向性对纺纱工艺的影响、牵伸对提高纤维伸直度的作用、伸直度对纺纱工艺的影响以及伸直度测试方法等,都作了详细研究,并在国内率先研究用荧光纤维示踪法测定纤维伸直度。这些研究对提高纺纱工艺技术水平、改善成纱质量起到了较好的作用,成果被列入国家成果公报,并由国家科委出版《棉纤维伸直度研究科学技术研究报告专辑》。以后,他又和叶奕樑合作继续对牵伸过程消除纤维弯钩的作用进行理论研究,当时在《纺织技术》杂志上连续发表了两篇论文,建立了纤维伸直与牵伸倍数关系的力学—数学模型,在国际上首次定量地对不同方向的弯钩得出了二者之间的函数关系式,为合理牵伸分配、改进牵伸工艺指明了方向,具有较高的学术水平。这一理论后被高等院校教材《棉纺学》作为专门的一节编入,其原理被广泛应用。在1983年《棉纺学》编委举办的讲习班报告汇编中也曾作出了肯定的评价。在

1978—2005年期间由纺织工业出版社等多个出版部门出版的《棉纺学》、《纺纱学》、《纺纱原理》、《棉纺工艺学》、《现代纺纱技术基础》、《棉纺工艺原理》等几乎所有纺部教材中,有关牵伸对纤维伸直、平行作用的论述,都把徐朴、叶奕樑的这一研究成果作为专门章节编入,成为公认的成熟理论。徐朴还与叶奕樑一起,在开棉与打击力分配、梳棉给棉罗拉加压等技术问题上发表论文。

徐朴在棉纺技术领域的研究成果,曾获得多次奖励。1964年辽宁省召开的省工业战线、科学研究部门群英会上,他被授予省科学研究积极分子光荣称号。

在科研院所体制改革中勇闯新路

徐朴1986年末就任纺科院院长时,正是我国科研院所管理体制发生实质性转变的关键阶段。原来的科研院所都是吃“皇粮”的,而随着科技体制改革的不断深入以及党的十四大确定我国建立社会主义市场经济的目标,科研单位被逐步推向市场,这一转变直接关系到每一个科研院的生存与发展。纺科院在徐朴的带领下,走出了一条改革发展的新路。

他接任院长不久,就遇上国家要求科研院所交纳“两金”(医疗保险金、养老保险金)。他和在京的13个中央级研究院(所)院(所)长一起联名给中央领导上书,反映科研院所在改革中面临的困难和问题,并对科技体制改革的实施步骤提出意见和建议。这封建议书得到中央领导和国家科委的重视,由此国家科委以这13个院(所)为基本骨干成立了中央级大院大所院所长联谊会,每年定期召开会议交流院所改革经验,每当新的改革政策出台,国家科委也都要召集会议征询他们的意见,形成了院所与科委定期的交流机制,这对科研院所的改革起到了积极的推动作用。他从参加这些活动中,更好地领会国家科技体制改革的政策,也及时学习到兄弟院所改革的动向和经验,对纺科院的改革增加了新的思路和得到新的启发。在他领导下,纺科院根据科??体制改革各个时期的要求并结合自身的条件,实行了三个阶段的改革历程:一、通过减拨事业费实行课题承包,开展横向技术服务;二、通过与纺织部签订科技承包协议,扩大自主权,在确保国家科研任务的基础上发展科、工、贸一体化经济实体;三、提出以市场为导向,效益为中心,科研为基础,建设科、工、贸一体化科??企业(集团)的目标,加快全院企业化、产业化、集团化和国际化的进程。根据改革各个阶段目标的需要,又相应制定出院内部的各项配套措施,包括坚持以科研工作为基础,人才分流和结构调整,完善承包和分配机制以及多方面筹集资金促进产业发展等措施,从而调动起全院科技人员的积极性,为实现院的发展目标共同努力。在这一时期,结合纺科院的科研成果,建立和发展了??批科、工、贸经济实体,包括化纤机械、毛纺织品、热牵伸辊、纺织化学助剂、油剂、涂层织物、纺织医疗制品等。同时还把科研开发和工程开发结合起来,在建立起国家化纤工程研究开发中心后,又申请取得工程设计许可证和营业执照,形成了具有直接承接工程设计和工程承包的资格和实力。纺科院的科技成果也由单项的成果转让和一般性的技术服务发展到成套技术转让、整个工程承包以及直接形成产业,大大加快了科技成果转化为生产力,实现科技为经济建设服务的宗旨。纺科院通过科技成果的推广应用也极大地增加了自身经济实力。在徐朴任期内,纺科院的年??售收入从1千万元增加到1.5亿元。纺科院的科技体制改革实践得到了纺织部(纺织总会)和国家科委的关心和重视。在纺织部1992年召开的科研院所工作会议上,纺科院作了经验介绍;在1994年国家科委和财政部联合召开的中央级科研单位改革经验交流会上,纺科院作了以“加速科技成果商品化、产业化的探索”为题的经验介绍。1992年,他还曾当选为全国纺织科研院所联谊会第二届理事会理事长。每年他都要组织各地纺织科研院??进行院所改革经验的交流,对当时整个纺织系统科研院所的改革起到积极的推动作用。科技体制改革在实施过程中要面对许多矛盾、困难和问题,是一项系统工程,徐朴通过全身心的投入,不断探索和实践,带领全院职工闯出了一条改革的新路,为纺科院的建设和持续发展奠定了良好的基础。

徐朴在担任院长期间,始终十分重视抓科研工作,提出要两手抓:一手抓科研,一手抓改革。不抓科研,改革就没有后劲;而只抓科研不抓改革,科研就转化不了生产力,科研单位根本无法生存下去。在科研方面,纺科院原有的基础较好。徐朴特别注重发挥院科技委的作用和调动科研人员的积极性,强化科研管理,加强对重点项目的支持,定期检查科研进度,及时发现并解决问题。他在任期间,纺科院获得的科研成果有180余项,其中对行业发展具有重大意义的有“环锭纺工业化试验项目”、“棉纺厂技术改造配套技术应用示范”、“PBT纤维及其产品的研究”、“复合纺丝机的研制”、“超细纤维的研究”、“涤纶服用长丝超高速纺牵联合工艺和设备”、“丙纶强力丝的研究”、“热管式热牵伸辊”、“湿法涂层??术和产品开发”、“转移涂层技术和产品开发”、“苎麻脱胶助剂”及“油剂和工艺的研究”等。这些项目有的填补了国内空白,有的达到了国际先进水平。这些成果后来大多转化为生产力,其中一批成果也成为纺科院自身产业发展的核心技术基础。

为推动产业用纺织品和非织造布技术的发展不懈努力

1995年,我国产业系统的体制改革也进入了新的发展阶段。根据政府职能转变的需要,中国纺织总会决定筹建中国非织造布和产业用纺织品行业协会,徐朴受命负责这一行业协会的筹建工作。在此之前,他已经担任中国纺织工程学会产业用纺织品专业委员会主任。协会筹建初期,他一方面抓紧协会的申办手续,??方面根据纺织总会的要求边筹建、边开展工作。首先,他组织纺粘非织造布、水刺非织造布两个行业每年召开一次年会,后来组建成纺粘分会、水刺分会,组织相关行业的企业、科研单位、学校的领导、科技人员撰写论文和交流资料,互相交流经验,使大家更深入了解国内外同行业的发展动态和技术发展动向。同时,还组织两年一次的非织造布和产业用纺织品展览会及研讨会,吸收广大企业参加,起到了交流、促销和宣传各自产品的作用。这些活动后来一直延续下来,成为协会工作的一项重要内容。其次,还召开过全国篷盖布、建筑膜结构材料、过滤材料、医卫用品、造纸用纺织品、农业用纺织品、土工合成材料等专业交流会议。开展这些活动,对促进产业用纺织品和非织造布的发展、推动行业??术进步都发挥了积极作用。随着筹建工作的进展,徐朴对非织造布和产业用纺织品产生更加浓厚的兴趣,并热爱纺织工业中这??新的领域,全身心地投入到学习和钻研这一纺织高新技术领域,大量阅读了国内外的有关文献、资料,又通过出国考察、参观国际产业用纺织品和非织造布展览会的机会收集资料,了解最新技术动态。在协会组织召开的各种专业会议上,经常由他作国内外现状分析及发展方向的报告。从1995年至今,他在刊物或专业会议上发表的报告和文章有20多篇。主要包括对新型篷盖布、膜结构材料、过滤材料、纺粘非织造布等技术的发展趋势,新的水刺技术、熔喷技术、浆粕气流成网技术等系统介绍,对国内企业找差距和开发自己的新产品、新技术起到了积极的促进作用。由于他拥有扎实的基础理论、外文和纺织专业知识,刻苦的钻研精神,经过在行业协会的数年实践,很快成为非织造布和产业用纺织品的专家,为行业的技术发展做了大量工作。

徐朴十分重视基础教育和培训。由他推荐和主审的高校教材有《非织造布学》、《非织造布技术概论》以及科普丛书《新型非织造布技术》。他与叶奕樑等人利用业余时间翻译了美国S.阿达纳主编的《威灵顿产业用纺织品手册》(1995年版),全书共100万字。这是一本系统介绍当今世界先进产业用纺织品的权威著作,对国内同行学习国外先进技术、发展我国的产业用纺织品起到了推动作用。

1998年长江流域发大水,土工合成材料(土工布)是加固堤防的主要材料。当时国家经贸委明确由国家纺织工业局负责土工合成材料生产的归口。徐朴直接参与土工布定点生产企业的推荐工作,产业用纺织品协会也在无锡召开了土工布技术交流会,有力地推动了土工布的生产发展和应用。

1999年,徐朴参加了“推进化纤新材料在相关产业领域的应用”这一中国工程院重点咨询项目。该项目历时两年多,分成四个小组,通过深入调查研究,召开座谈会、研讨会,最后形成报告。他是一个小组的负责人,他和另两位专家一起撰写了《化纤新材料在岩土工程中的应用》子项报告,并参与起草了《推进化纤新材料在相关产业领域应用的报告》。该报告得到国务院领导的批示,对推动产业用纺织品的发展和应用起到了积极促进作用。

徐朴积极参加有关产业用纺织品和非织造布的国际学术交流活动。他曾发表《中国非织造布的现状和发展前景》、《中国产业用纺织品和非织造布工业》等论文,2003年在德国法兰克福产业用纺织品十二届论坛上又作了“中国产业用纺织品市场的发展趋势和前景”的报告。在举办中国国际非织造布和产业用纺织品展览会的招展活动中,他曾多次到美国、德国、法国、西班牙、意大利、日本、韩国等国家,向同行介绍中国产业用纺织品和非织造布行业的发展情况,促进了国际间的合作与交流。

1996年,在产业用纺织品协会筹建初期,徐朴即创办了《非织造布和产业用纺织品通讯》半月刊并担任主编,至2004年底已经出版了204期,对国内外产业用纺织品和非织造布新技术新产品的发展作了大量报道,并及时为企业提供各种信息服务,对推动我国产业用纺织品和非织造布工业的发展起了一定作用;从2005年起由原来的半月刊改为《中国非织造布和产业用纺织品》月刊,大幅度扩大版面,继续由徐朴担任主编。他对每期文稿都认真审核和修改,并亲自为刊物撰写文章。他为该刊提供的信息、论文累计已超过500篇。

徐朴勤奋好学,刻苦钻研技术。他一生从事纺织科技工作,无论在哪个岗位,都专心致志地研究探索遇到的难题,直到弄通解决为止,因此在纺织专业多个领域都有建树。他工作认真负责,兢兢业业,任劳任怨,一丝不苟,出色地完成任务。身居领导岗位后,做到了恪尽职守,坚持原则,联系群众,清正廉洁。他为人朴实,平易近人,作风正派,生活俭朴,看书、学习、努力工作是他生活中最大的乐趣。

简历

1934年5月7日 出生于江苏省南通市启东县

1948—1953年 苏州工业专科学校纺织科学习、毕业

1953年9月—1954年10月 辽宁瓦房店纺织厂技术员

1954年10月—1955年11月 华东纺织工学院出国人员俄文训练班教师

1955年11月—1960年3月 辽宁瓦房店纺织厂试验室技术员、主任、纺纱分场主任、纺部分场轮班主任

1960年3月—1969年8月 辽宁纺织研究所工程师,纺织室副主任

1969年8月—1975年10月 辽宁省纺织局工程师

1975年10月—1979年10月 辽宁省纺织研究所纺织室主任、工程师

1979年10月—1982年10月 纺织工业部科技司工程师

1982年10月—1984年6月 纺织部新技术办公室任副主任

1984年6月—1986年12月 纺织部科技司副司长

1986年12月—1995年 中国纺织科学研究院院长

1995年—1996年 中国纺织科学研究院顾问

1995年—1998年11月 中国非织造布和产业用纺织品行业协会筹委会主任

1998年11月—2002年6月 中国产业用纺织品行业协会协助筹建工作

2002年6月— 中国产业用纺织品协会名誉理事长

主要论著

1.徐朴,叶奕樑.关于应用疵点格百分率方法的讨论.纺织通报,1955(4)

2.叶奕樑,徐朴.梳棉机给棉罗拉加压及棉层变形诸问题的研究.纺织通报,1956(10)

3.叶奕樑,徐朴.开棉效能与打击力的分配.纺织通报,1957(4)

4.徐朴,叶奕樑.东北棉纺纱性能的研究.中国纺织工程学会年会论文.1958

5.徐朴(执笔).提高双皮圈牵伸装置牵伸能力的探讨.中国纺织工程学会1959年年会论文集

6.徐朴,叶奕樑.牵伸过程消除纤维弯钩的作用.纺织技术,1963(6)

7.徐朴,叶奕樑.再论牵伸过程消除纤维弯钩的作用.纺织技术,1964(2,3)

8.徐朴,沈镇林等.棉纤维伸直度研究.国家科委科学技术研究报告,1964

9.徐朴,沈镇林等.细纱牵伸装置中滑溜肖的应用.纺织技术,1965(7)

10.沈镇林,徐朴等.荧光纤维示踪法测定纤维伸直度.纺织技术,1965(10)

11.徐朴.我国产业用纺织品的发展现状及趋势.非织造布,1996(2,3)

12.叶奕樑,徐朴.篷盖布类产品生产和应用的新发展.纺织导报,1998(5)

13.徐朴.纺粘非织造布在技术上的发展动向和几点建议.北京纺织,1999(1)

14.徐朴,叶奕樑.防紫外辐射机理及产品研究.棉纺织技术,1999(7)

15.徐朴,叶奕樑等译.威灵顿产业用纺织品手册(美).北京:中国纺织出版社,2000

16.徐朴.面向21世纪的非织造布工业.非织造布,2000(1)

17.徐朴.面向21世纪的产业用纺织品.纺织导报,2000(2,3)

18.叶奕樑,徐朴.防御紫外线辐射纺织品的综述.纺织标准与质量,2000 (5,6)

19.徐朴,王正宏,陶同康.化纤新材料在岩土工程中的应用.中国工程院咨询项目报告.2001

20.叶奕樑,徐朴.关于浆粕气流成网非织造布技术.纺织导报,2002(1)

21.叶奕樑,徐朴.浆粕气流成网技术的新进展.纺织导报,2002(2)

22.徐朴.非织造布行业前景乐观.纺织导报,2002(4,5)

23.徐朴,叶奕樑.水刺缠结非织造布的发展潜力.纺织导报,2003(1,2)

24.徐朴.中国的产业用纺织品及非织造布工业.德国法兰克福国际产业用纺织品12届论坛.2003

25.徐朴.我国非织造布的现状及发展趋势.桑麻会刊,2004

相关参考

王琼是明朝的军事人物,他经历了成化、弘治、正德和嘉靖四个皇帝,从六品官做到了户部、兵部和吏部尚书一品大员,王琼生平有三大功绩为人所称赞,一是治理漕河;二是,平定宸濠叛乱;三是,总制西北边防。人物简介>

葛洪,晋朝时代的医学家、博物学家和制药化学家,炼丹术家,著名的道教人士,人称葛仙翁,他在中国哲学史、医药学史以及科学史上都有很高的地位。人物简介>葛洪是中国东晋时期有名的医生,字稚川,自号抱朴子,丹阳

葛洪,晋朝时代的医学家、博物学家和制药化学家,炼丹术家,著名的道教人士,人称葛仙翁,他在中国哲学史、医药学史以及科学史上都有很高的地位。人物简介>葛洪是中国东晋时期有名的医生,字稚川,自号抱朴子,丹阳

历史人物 王珞丹个人资料_王珞丹人物简介,王珞丹个人资料_王珞丹人物简介

王珞丹个人资料_王珞丹人物简介 中文名:王珞丹 英文名:May 国家或地区:中国内地 生日:1984-01-30 出生地:内蒙古自治区赤峰市 职业:演员 星座:水瓶座

历史人物 王珞丹个人资料_王珞丹人物简介,王珞丹个人资料_王珞丹人物简介

王珞丹个人资料_王珞丹人物简介 中文名:王珞丹 英文名:May 国家或地区:中国内地 生日:1984-01-30 出生地:内蒙古自治区赤峰市 职业:演员 星座:水瓶座

·姚錱个人人物简介姚錱,实验形态学家,细胞生物学家,实验肿瘤学家。毕生围绕着细胞的生长和分化及其调节控制这一重大的生物学问题,或从正常的发育,或从肿瘤细胞异常的分化深入探索,在基础研究和应用研究两方面

丁儆人物简介丁儆,爆炸力学和爆轰学家,力学教育家,我国爆炸理论及应用学科的倡导者之一。长期从事爆炸力学的教学、科研和研究生培养工作,对爆轰理论和爆炸材料的力学性质有深入研究。为发展我国兵器科学与技术学

·余贺人物简介余贺,微生物学家和免疫学家。毕生致力于医学科学研究和医学教育事业。提出风湿热的细菌变态反应假说。创用抗血清治疗伤寒。领导寻找噬菌体控制绿脓杆菌感染。余贺,字幼臣,后改为幼尘。祖籍浙江绍兴

少年时代施洋,字伯高,一八八九年六月十三日出生在湖北竹山县杨家湖桂树村(现太平公社双桂大队施家湾)的一个“世代书香”家庭。施洋的祖父施廷瑾,是清朝的廪生。他很钟爱他的孙儿。当施洋喃喃学语时,就把他抱在

·田奇镌个人人物简介田奇镌,区域地质学家、古生物学家、地层学家。长期进行区域地质、矿产地质调查研究工作。领导湖南省地质调查所多年,对该省地质事业贡献卓著。所著《湖南泥盆纪之腕足类》是重要的经典,《中国