明朝 宋德宜生平简介?宋德宜历史评价?

Posted 康熙

篇首语:盛年不重来,一日难再晨,及时当勉励,岁月不待人。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了明朝 宋德宜生平简介?宋德宜历史评价?相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

明朝 宋德宜生平简介?宋德宜历史评价?

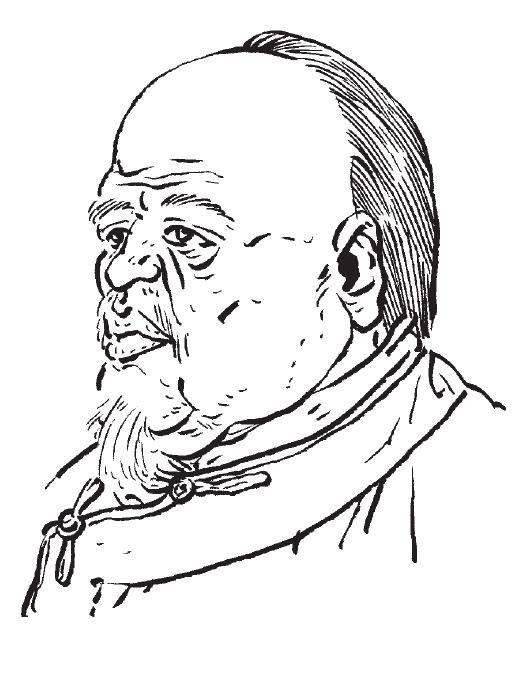

宋德宜

明崇祯十二年(1639)正月里的一天,朔风呼啸,寒气逼人。济南城外旌旗招展,炮声隆隆: 入关远征的清军正在猛攻这座城池。城内,巡按御史宋学朱在衙署坐立不安,遂乘轿外出查看情形。宋学朱是江南苏州府长洲县人,来山东上任还不到一年。行至中途,忽然传来城池已被攻破的消息,随行的衙役顿时惊骇逃散。一队清军冲了过来,宋学朱逃避不及,当即命丧街头。在这场战事中,与宋学朱一起死于清军刀下的明朝官民多达13万人! 崇祯十五年(1642),宋学朱之子宋德宜就父亲殉难一事伏阙上书,崇祯帝允准对宋学朱加恩赠恤。然而,崇祯当时绝没有想到,这位宋德宜日后竟成为了清廷宰臣,官至内阁大学士。

宋德宜,字右之,号蓼天,生于明天启六年(1626)。从他曾祖宋道明时起,朱家便一直是长洲知名的绅衿大户,素有崇尚诗书礼教之风。在这种家庭氛围中,宋德宜启蒙很早,表现聪颖。他八岁时已能为诗属文,13岁时成为秀才。和他一样,他的兄长德宸、弟弟德宏也是自幼饱读经书,娴于诗文。这兄弟三人以才学出众而在地方上享有“三宋”美誉。

明清鼎革之初,宋德宜依旧致力学业,仰求功名。清顺治五年(1648),他参加乡试中举。顺治十二年(1655),而立之年的他又考中了进士,以庶吉士身份入翰林院庶常馆学习。因母亲病故,他入馆后不久即回家服丧守制。顺治十五年(1658),宋德宜服满回京,本当被补授教习职务。顺治听说他不乏才学,特补授翰林院编修,命其仍到庶常馆学习。此后,宋德宜在朝廷对翰林官员的多次考试中每每名列前茅,令顺治称赞不已。顺治十八年(1661),顺治病逝,康熙帝即位,宋德宜则到了在馆学习期满的时候。这一年,江南地方官员以抗粮为由将拖欠赋税的绅衿列名上报朝廷,被列名的秀才、举人、进士皆被革去功名出身,现任官降两级调用。宋德宜的名字被地方官误列于抗粮名册上,因此他一度受到了贬斥。经过他的多次陈诉辩白,朝廷后又纠正了他的声名,让其留任编修。

甫入康熙朝,宋德宜曾先后转任国子监司业、翰林院侍读。康熙八年(1669)二月,他升任国子监祭酒。国子监有“国学”之称,是我国封建时代的最高学府。祭酒则是国子监主官,掌理国学政令,并负责祭孔典礼等事宜。担任祭酒的宋德宜严立条规,尽心考核,使得监内六堂师生十分敬畏。另一方面,他渊博精详的学识也为人们所敬佩。一次,康熙来国子监释奠先师孔子,要宋德宜到彝伦堂进讲《周易·乾卦》辞。《周易》内容深奥复杂,但宋德宜胸有成竹,解析透彻。进讲过程中,非但康熙感到大有收益,周围的王公大臣、御前侍卫、监内师生等亦叹为观止。这年五月,宋德宜升为翰林院侍读学士。康熙十年(1671),他迁任内阁学士,又充任日讲起居注官、经筵讲官,还担任了纂修《太祖圣训》、《太宗圣训》的副总裁官。

经筵讲读是为皇上开设的御前讲席,很得康熙重视。自开经筵讲读后,康熙每日一早在乾清门御门听政,然后再至弘德殿听讲官进讲,非有特殊情况,从不间断。即便他外出巡视、狩猎,亦不辍学,必令讲官随从。充任日讲官、经筵讲官的宋德宜除详细讲解经史典籍外,有时还会与康熙谈论时政。康熙十一年(1672)正月,他扈从皇上、孝庄太皇太后前往口外赤城温泉。一天,康熙向他询问江南拖欠赋税的缘由,他表示: 并非江南民众存心抗粮,实在是由于江南苏州、松江等地赋役过重,百姓困苦已极,难以及时纳粮完赋。康熙闻言侧然动容,遂诏令明年蠲免苏、松等四府一半钱粮。

在康熙和一些大臣看来,宋德宜亦是个居官较为廉谨的人。他出仕很长一段时间后,家产仍是出仕前的一处宅院、数顷薄田,无所增益。而且,他平素不喜交游,不与朋党,门巷萧然。康熙十二年(1673),宋德宜转任户部右侍郎。到任后不久,他收到了龙江关大使李九官派人送来的40两银子,受托在其解铜赴京过程中行些方便。宋德宜不曾犹豫,立即上疏参劾李九官的行贿举动。康熙得知此情,称赞宋德宜举报劣迹,洁身自爱,不负简任,又将李九官下部论罪革职。

户部主管全国财赋,责任殷繁。自到任之日起,宋德宜便积极钩稽文卷,核算收支,剔除积弊。“三藩”之乱爆发后,清军往来调动频繁,军需供应亟迫,宋德宜为此更是用心筹划。户部尚书曾提议将江南岁赋全部调拨前线充饷,宋德宜念及江南赋税征收本已存在困难,其地距秦、楚、两广又比较远,遂力主此议不可实施,以免贻误军需。后经过协商,朝廷决定在用兵近处筹饷协济军需,不必调拨江南岁赋。这样,不但军需供应更为便捷妥当,江南民众亦避免了负担的加重。在户部任职一年多后,宋德宜于康熙十四年(1675)调任吏部右侍郎。次年,他充任了会试副考官,继而转任吏部左侍郎。

康熙十六年(1677)四月,宋德宜被擢为都察院左都御史,负有查核百官、整饬纲纪之责。他矢忠矢诚,在数月之内对时政提出多项奏议。当时,如何平定“三藩”之乱是朝廷当务之急。宋德宜首先对此出谋献策。他上疏讲: 近来,秦、楚、两广渐趋平定,逆贼吴三桂部势穷计蹙,已如釜底游魂。其之所以还敢负隅顽抗,无外乎有枪炮利器的支撑。枪炮断然离不开硝磺,而硝磺乃河南、山西所产。分析起来,必定有奸民图利,私自将硝磺贩往贼营。此前朝廷虽屡次饬禁,但有关督、抚、提、镇稽察不严,至今也不曾拿获一名私贩硝磺者。为了彻底杜绝吴三桂部的接济,应严饬有关督、抚、提、镇,命其派出兵将到邻近贼境的隘口间道巡缉奸贩。康熙认为此言得当,立即命兵、刑两部详议执行。

宋德宜又疏请限期停止捐纳。捐纳是指民众捐资纳粟而得到官职,即朝廷卖官鬻爵。“三藩”之乱爆发后,清廷为了筹措充足的军需于康熙十三年(1674)开例捐纳。按照宋德宜所言,“实行捐纳三年来,国家收入银200万两有余。捐纳得官最多的莫过于知县,达500余人。实行捐纳之初,因官缺较多容易得授,人们踊跃争趋。如今,人们见到非数年不得选授官职,便徘徊观望起来。朝廷若申明限期停止捐纳,可使人们不再观望犹豫,输纳惟恐不及。这样,既有济于军需,又足以表示朝廷慎重名器、不废吏治。”

清初,为了消弭东南沿海一带的抗清风云,清廷在浙、闽、粤等省实行海禁,不准民众出海捕鱼、贸易,并数次下令迁海,将各地沿海民众内迁50里。被迫迁移的民众失去了家园故业,辗转流离,生活艰难。宋德宜上疏道: “目前天威遐布,四方日就荡平,正是招携怀远、抚恤流移之时。嗣后,沿海居民中愿以捕鱼为业者可自造渔船,愿通贩海岛的商人亦可自造船舶,领取印票。地方官府要参照旧例向商民征税,并稽核其人口货物的往来出入。”他认为,适当弛禁可充裕民生兼济军需。康熙斟酌了宋德宜的意见及其他一些大臣的类似看法,使海禁逐步得以松弛。

康熙十七年(1678)正月,宋德宜疏言: “自逆贼吴三桂煽乱以来,各处领兵大将军、王、贝勒及将军、大臣中不乏剿抚立功、恢复地方者,但亦有玩寇殃民、营私自便者: 或嘱托把持督抚各官,或越省购买妇女,其尤甚者更掠夺民财,稍不如意便将百姓指为叛逆。眼下大军会剿,灭贼有期,能否根除以上不端行为令人放心不下。乞请皇上严敕诸臣洗心涤虑,痛改前非,务期奋力灭贼。”此疏对抑制八旗官兵的扰民不法行为起到了一定作用。

二月,孝昭皇后钮祜禄氏去世,宋德宜疏请康熙秉礼节哀。康熙是个很好学的人,平素涉猎广泛。宋德宜提出建议:皇上学习时可以那些有关政治、裨益身心的书籍为重点,追求实效,不必过于宽广。康熙对此表示接受。

不久,朝廷得到了山东文登守兵因发饷迟延而鼓噪闹事、刺伤知县的奏报。宋德宜就此对山东捉督柯永蓁提出参劾,认为其一向不体恤士卒,克扣军粮,事发后隐匿不报,无异于养痈待溃。结果,柯永蓁被革职查办。

这年七月,宋德宜调任刑部尚书。十二月,他又转任兵部尚书。在这一年,康熙曾诏令开博学宏词科,要求各级官员荐举学行兼优、文词卓越者应试。宋德宜应诏推荐了主事汪琬、生员陈维崧。次年,汪、陈在廷试中都名列一等,分别担任了翰林院编修、检讨。

据史书记载,宋德宜河目海口,风度端重,只是讷于言辞。不过,这并不妨碍他在议政时直抒胸臆。康熙十九年(1680)三月,满汉诸臣会推江西按察使的人选,宋德宜和御史唐朝彝坚持己见,与在场的多数人意见不合。左都御史魏象枢、副都御史科尔坤等人就此指责宋德宜怀私不公。吏部奉旨察议此事,将宋德宜拟为降五级调用,将唐朝彝拟为革职。康熙随后表示: 会推本来就是让众人各陈己见,同商共议。宋德宜、唐朝彝皆免予处分。

在平定“三藩”战争的后期,清军攻入吴三桂部老巢云南、贵州,所需粮饷多来自四川、陕西,转运艰难。基于宋德宜的奏请,朝廷任命原陕西总督哈占为川陕总督,于川、陕之间统筹调发,改善了转饷不畅的局面。随着战争的进展,陆续有大量叛军中子女被押解至京。宋德宜认为其中不乏清军误掠的无辜良民妻子,应令川、粤等地方督抚确查题奏,让无辜者得释回家团聚。他还认为,那些已隶为旗下奴婢的叛军子女可以由他人收赎。据说,有数千人由此得到收赎或被释放回家。

平定“三藩”的战争结束于康熙二十年(1681)年底。次年初,靖逆将军张勇以甘肃边防紧要,疏请缓裁战争中添设的官兵,兵部要员多倾向于同意张勇所请。宋德宜却持不同看法,说: “从前因河东逆贼作乱而在甘肃添设了马、步战兵,并商定于叛乱荡平后即淘汰部分官兵。现在仍应照前议办理。”康熙为此特派尚书哲尔肯前去和张勇等人核查兵额,酌留河州、宁夏两地添设的防守之兵,其余仍恢复原来规制。这年十月,宋德宜调任吏部尚书。

唐熙二十三年(1684),出仕已达30年的宋德宜登上了相位,得授文华殿大学士,并充任纂修《政治典训》、《一统志》的总裁官。此前,他还曾担任过重修《太祖实录》的总裁官。康熙二十五年(1686),《太祖实录》告成,宋德宜被加上太子太傅衔。次年六月,拜相刚两年的他因病去世,享年62岁。康熙得讯后深表悯侧,诏令遣官护送其回籍安葬。不久,宋德宜被朝廷加谥号为“文恪”。

在宋德宜拜相的第二年,他的儿子宋骏业由副榜贡生授翰林院侍诏。其后,宋骏业历任兵部主事、兵科给事中、鸿胪寺卿、兵部右侍郎等职。他曾于康熙四十一年(1702)疏劾湖广总督郭琇、巡抚金玺、提督林本植等人剿抚苗、瑶民众不力,使这些大员都受到了处罚。宋德宜另一子宋大业官至内阁学士。

相关参考

周密简介 周密(1232-1298),字公谨,号草窗,又号四水潜夫、弁阳老人、华不注山人,南宋词人、文学家。祖籍济南,流寓吴兴(今浙江湖州)。宋德右间为义乌县(今年内属浙江)令。入元隐居不仕。自

常州之役宋德祐二年(1275)自鲁港大败溃退之后,各地守军相继逃降,常州等重镇也被元军占领,南宋朝中官员也纷纷出逃,形势非常危急。五月,宋军自荆湘入卫临安的将领张世杰、刘师勇奋起抗击,多次击退元军进攻

严嵩明朝嘉靖年间,朝廷出了个大奸臣,此人就是臭名昭著的内阁首辅严嵩。他由于受到明世宗朱厚熜的宠信,贪鄙骄横,专权擅政,残害忠良,为害国家20余年,制造了大量的冤案。一严嵩生于明宪宗成化十六年(1480

刘忠在明朝的21个皇帝中,浪荡无为的昏君要数武宗朱厚照了。武宗不理朝政,亲近佞幸,朝政黑暗,但有一人处于昏世,却以持正不阿著称于史籍,他就是当朝宰相刘忠。刘忠字司直,家居陈留(今河南开封东南),是当地

马自强马自强,字体乾,号乾庵。同州(今陕西大荔)人,明嘉靖(世宗朱厚熜)三十二年(1554)中进士,同科进士还有以后比较著名的张四维、李如松等。马自强所处时代正是明朝中期。此时的明朝,已经失去了初期那

张位一张位,字明成,新建(今江西南昌)人。隆庆二年(1568)进士,改庶吉士,按明朝惯例,被授予翰林院编修的官职,参与修纂《世宗实录》。明太祖朱元璋时,曾设起居注给事中,记录皇帝的一言一行,不久就取消

许国万历十一年(1583),对于万历朝来说,是一个特殊的年份。在这一年中,神宗皇帝先是逐走了冯保,接着又追夺了死后不到一年的张居正的官阶、荣衔,真正地控制了朝中大权,成为一个名符其实的皇帝。从此,神宗

王鏊王鏊,字济之,吴县(今江苏苏州)人。生于明代宗景泰元年(1450)。出身于小官吏家庭,他的父亲王琬,是光化县的知县。按明朝制度,七品官以上的子弟可直接进入国学读书,称为荫监生。所以王鏊自幼随父在国

温体仁明朝末年,整个大明帝国犹如残阳夕下,一片零落景象。整个国家机器运转不灵,朝廷内党派纷争,互相倾轧愈演愈烈。文武群臣口头上讲的是忠心为国,实际关心的只是个人、小团体利益。人人都会高谈阔论,似乎才华

吴甡明朝末年宰辅中有诸多热血之士,他们为人友善,嫉恶如仇,颇有匡扶社稷的气魄与胆识。但是,由于受社会各种历史条件的制约,在明末大厦将倾的形势下,却只是有心报国,无力回天,这其中便有今天我们所要介绍的吴