知名人物 沈祖显人物简介

Posted 航空

篇首语:不傲才以骄人,不以宠而作威。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了知名人物 沈祖显人物简介相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

知名人物 沈祖显人物简介

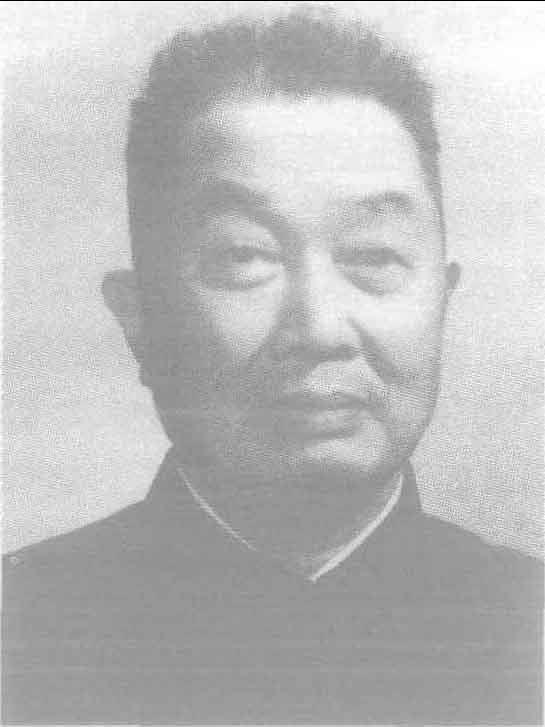

·沈祖显

沈祖显,航空仪表、电器专家,是我国航空仪表、电器技术奠基人之一。长期从事仪表、电器元器件的研究及新技术攻关和推广工作。他发扬理论联系实际的治学精神,经常深入基层实地考察,发现技术问题,组织攻关,突破关键技术,缩短了航空仪表、电器元器件技术水平与世界先进水平的差距。

沈祖显,1916年8月2日生于湖南省湘乡县的一个农村。其父沈佛俦靠当文书和乡村小学教员维持一家生活。在沈家“世代书香”的影响下,沈祖显4岁就在乡下读私塾,8岁入县城小学,攻读古文,念过《曾文正公家书》。少年时期的沈祖显基本上是在“修身、齐家、治国、平天下”的熏陶下成长起来的。进入初中后,沈祖显开始接受“工业救国”、“教育救国”的思想,尤其进入长沙明德中学高中后,他开阔了眼界,增长了不少新知识。1936年,沈祖显考入湖南大学电机系。大学毕业后,沈祖显应航空委员会之征,到空军成都仪器厂工作。进厂第一件事就是履行加入国民党手续,但他崇尚“不偏不倚”的哲理,信守“工程技术人员不过问政治”的观念。1946年9月通过考试,由空军派往美国空军机械学校学习。学习后,任空军驻华盛顿办事处机械附员和斯立克航空公司驻厂检验员。面对国民党的日益反动、腐败和当时美国社会的经济萧条,失业增多,促使他开始关心政治,考虑国家的前途命运,并对资本主义制度产生疑问。他阅读了不少进步书刊,如《论新政协》、《中国四大家族》等,逐步认清国民党政府的反动本质,也初步了解到解放区的一些政策。1948年,兵败如山倒的国民党在大陆的统治,已濒临末日。在强烈的爱国主义思想指导下,他既不愿留在美国忍受种族歧视,更不愿去台湾追随国民党,而是毅然决然回归祖国,奔向解放区,向往能以自己的一技之长致力于新中国的建设事业。1949年6月,他以回国安置家眷为由,从旧金山飞抵香港。7月的一天,沈祖显乘上一艘名向仁川、实往天津的英国轮船到达天津。海外游子踏上祖国的大地,见到了解放区的天,感到格外高兴,尤其是短时之间目睹了两个世界,激动之情油然而生。组织上根据他的专业,介绍他去军委航空局(空军司令部前身)报到,分配他到空军机务处(沈阳)工作。历任空军机务处副工程师,空军工程部修理处工程师,航空工业局生产处三科工程师,副总工艺师、副处长,第三机械工业部航空仪表处总工艺师、副处长,航空工业部综合技术研究所副总工程师、副所长、总工程师、科技委主任等职。1964年当选为第三届全国人民代表大会代表,1978年起当选为第五届和第六届全国政协委员,1979年10月加入中国共产党,1984年被评为航空工业部劳动模范。

矢志航空业 勇闯科技关

1951年6月,沈祖显从空军工程部转到航空工业局。他与昝凌、王裕齐等人共同研制的电子闪光测速仪原理样件也随同转过来,经过改进和结构设计,制成了航-1和航-2式两种样机,经中国科学院鉴定合格后,共生产了50台供应各航空工厂,解决了当时测试陀螺转速表传感器转速的一大关键问题。

50年代初期,在仿制苏式产品过程中,存在大量工艺上和材料上的问题。如环形电位计的绕制、压铸工艺及压铸模的设计和制造、精密浇铸、铍镁合金的热处理、磁性材料的处理以及产品装配调试等。为解决这方面的具体问题,沈祖显协助太原航空仪表厂组建宝石轴承加工车间,促成宝石轴承专业化工厂的建立,使宝石轴承立足于国内生产;促成冶金部的工厂试制铍青铜,以满足制造航空仪表弹性元件的需要。他还建议在太原航空仪表厂建立拉丝包漆小组,以解决线绕电位器的金属线材问题。此外,在建立航空仪表工艺科研机构——厂属航空工艺研究所的工作上,沈祖显也倾注了不少心血,多次给有关人员介绍情况,亲自指导选择第一批科研课题,在后来的工作中也经常给予帮助。在指导小模数齿轮加工、波纹管的焊接质量、铜膜盒的研制以及仪表电器行业的压铸工艺和模具延寿等工作中解决了许多具体的技术问题,受到工厂的欢迎。

为了解决航空电位器上使用的铂铱合金奇缺问题,沈祖显查阅大量资料,进行对比分析,建议采用金基合金代替铂铱合金。这是因为金基合金不但在性能上同样能满足技术要求,而且其抗有机物污染能力较铂铱合金更好;尤其是金的资源在我国比较充足,价格远比铂便宜,宁用金2000千克,不用铂10千克。但是,采用金基合金需要在工艺技术上解决一系列问题。为了促使这些问题的解决,沈祖显积极奔走于科研、生产、使用等部门之间。他先商请电器科学研究院研制了金镍铜合金,后来又在宝鸡航空仪表厂创建了电位器研究室,从而使以金基代铂基的电位器的科研工作有了组织保证。1967年他先后在昆明和北京召开了金基合金的技术交流会和航空材料有关标准的审定会。当时正值“文化大革命”初期,社会秩序混乱。沈祖显不顾自己的安危得失,一心扑在工作上,同大家一起很好地完成了会议任务。在他的倡导下,到1975年,金基合金不仅成功地广泛应用于航空工业的有关产品上,而且还被推广到全国其他一些部门,并于1978年被纳入国家标准。金基合金的采用,仅在太原航空仪表厂,平均每年就为国家节约外汇80万元。同年,沈祖显在全国科学大会上荣获“在我国科学技术工作中做出重大贡献”的奖状。

过去我国航空工业中使用的航空电器元件是苏联40年代的老产品,质量差,废品率和返修率较高。针对这一情况,沈祖显经过大量调查研究,提出了“元件入手,关键当先,方向要准,质量第一”的发展航空仪表电器的意见。在此基础上,他又具体抓了航空接插件、电位器、液体电门的改进和电刷、极化继电器、陀螺轴承等项目的攻关,并协助航空工业部主管部门召开了压力弹性敏感元件规划发展会议。他组织有关厂参加的8人工作组,用了4个月时间,调查了使用、科研、生产方面65个单位,写出了《航空接插件使用状况和改进意见》的调查报告及其8个附件。在此基础上,根据他的建议,由有关工厂联合组成了接插件设计研究组,沈祖显作为顾问负责技术指导工作。

为了祖国航空事业的发展,沈祖显在技术上精益求精,从不满足于现状。1973年秋,在北京举行的法国展览会上,他看到了一种质量好、可靠性高、具有发展前途的线簧式插孔。但从国外引进要800万元,而且规定3年搞成,7年内工艺过关,成功后他们还要从利润中提成。沈祖显想:为什么我们不可以自己搞呢?于是,他向接插件厂进行了推荐。不久,河南伊川航空接插件厂在他的亲自指导下,研制成功了线簧插孔自动装配机,研制出我国自己的线簧式插孔。该厂生产的这种接插件已用于航空产品,并为邮电、铁路、计算机、造船和无线电等部门所采用。在沈祖显的帮助下,伊川航空接插件厂设计并生产出了新的一代产品XC系列接插件。从1978年起,他们又为邮电部研制了12种低频矩形接插件,到1982年,已生产了7万多套,得到使用单位好评,线簧插孔产品已成为伊川航空接插件厂的主要产品。该厂同志说:“我们厂的单叶回转双曲面线簧插孔产品能有今天的繁荣局面,与沈祖显同志的指导和帮助是分不开的。”“可以说,沈祖显同志是我们厂的名誉总师。”沈祖显不仅促进了我国航空接插件的更新换代,同时也促成了这方面科研设计队伍的成长,从而使我国航空接插件的生产具备了从仿制转向独立设计的能力。

影响航空电机使用寿命的薄弱环节是电刷的磨损。苏式的有色电刷平均寿命只有200小时左右。据国外资料报道,这种有色电刷高空飞行5小时就会彻底磨损,而黑色电刷不仅换向性能好,而且寿命可高达3000小时。为了攻关,沈祖显从研制到最后投产使用积极参加了这项工作。他协助北京曙光电机厂研制了一台电刷地面模拟试验机提供给电碳厂、所试验,用了一年多的时间,采用二硒化铌固体润滑剂加石墨的电刷运转良好,终于在1979年底交付使用,从而延长了航空电机寿命,解决了多年未能解决的技术关键——电刷磨损、换向火花大等问题,降低了返修率。

1980年,天津航空电器厂转给贵州航空电器厂生产的极化继电器存在着接触不良、动作不灵敏、接点烧伤等问题,生产合格率特别低。沈祖显本着“从元件着手,从设计开刀”的想法,到化工研究院进行调研,寻找新材料,并与工厂一起搞设计、做试验。经过一年多的试验和试用,这种继电器终于定型生产。为了延长产品寿命,他还向工厂提供了长期封存的方法。

By-2薄膜节点润滑剂对接插部位起防护和润滑作用。把它涂在银层上取代金镀层,可为国家节省大量贵金属。这种润滑剂在航空工业上广泛应用。为了促进润滑剂早日试制成功,沈祖显协助邮电学院彭道儒教授在配方上提了很多意见,在试制过程中还提供了国外的有关信息资料和建议。1983年此种润滑剂试制成功后,沈祖显满怀激情地向航空工厂建议推广采用这一新成果,为国家节省资金。

沈祖显作为航空工业部综合技术研究所的总工程师,不仅认真抓该所的全面技术工作,还时刻关心整个航空工业的辅机工作。1982年9月,他利用住院期间,写出了《辅机延寿10大关键及其安排意见》、《密封航空仪电元件漏率要求的探讨》以及离子镀建设等10多个技术问题的建议。

离子镀对辅机延寿和提高航空工业部出口工具的质量都具有重要意义。沈祖显深知离子镀这项新技术国内外正在争分夺秒地发展,而当时所内技术力量非常薄弱,如不加快进度是站不住脚的。为了抓好这项新技术,所内设置了离子镀试验点,他亲自查找和翻译资料,培养人员,并利用住院时间写完了《推广离子镀新技术的可行性分析及克服不利因素的措施建议》、《离子镀筹备组的性质、目的和有关暂行规定》、《离子镀科研技术责任制及奖惩条例》等建议。

沈祖显在从事航空仪表、电器工作30多年的过程中,逐步形成了他的工作特点:每完成一项工作,往往是从到生产第一线了解问题开始,然后搜集国内外的有关情况和资料,找出解决问题的技术途径和具体方案,再打通渠道,组织有关单位实施。在实施中遇到问题他又不断提出意见,直到问题得到最后解决。他这种一抓到底、严肃认真的工作作风受到工厂上下的普遍欢迎。沈祖显就是这样以对祖国的热爱为动力,30年如一日,兢兢业业,埋头苦干,为祖国的航空事业不断贡献自己的力量。

春蚕丝不尽 长留暖人心

沈祖显以身作则,工作第一,毫不计较个人得失。他常说:“文化大革命”耽误的工作够多了。我们要加紧努力,能为工厂做点什么就做点什么,要为工厂当好参谋,要不惜我们的两条腿,勤下基层,为基层服务。他虽然年事已高,却率先垂范,坚持到第一线去了解和解决问题。据粗略统计,有一年,沈祖显出差在基层达180天。除了参加会议和组织、联系工作外,其余时间基本上都是在基层度过的。

1974年10月,部机关的同志请他一同前往工厂了解生产中存在的问题。这时他的81岁老母从老家来到北京刚4天就不幸逝世。同志们劝他过些日子再下厂,沈祖显却说,家里的事有人办,还是工作要紧。他只用一天将后事略作料理,就如期踏上了出差的旅途。

1976年,他的消化道大出血。住院期间,他把经办的15个技术问题——写出意见,并作了安排。他十分惦记武汉航空仪表厂进行的电位器电刷摩擦力矩试验情况。就在他大病初愈和事前没有同工厂取得联系的情况下,又下厂去了,而且下火车后冒雪步行了3个多小时。有一次他到外地出差,因时间紧,要去的单位多,来不及回招待所吃饭,他就以面包、饼干当饭,冰棍当水,坐在马路边凑合了一顿。他对于个人生活上的问题,从来不提什么要求,不给工厂添麻烦。

沈祖显对工作的态度是这样,在处理人与人、公与私的关系上也总是把他人、国家和公共利益放在前面。所里分配住房时,他考虑别人更困难,自己没提出任何要求。当组织上和同志们提出给他增加一间时,他再三婉言谢绝,并不让也在所里工作的儿子申请住房。沈祖显持家节俭,在生活上对自己要求非常严格。然而,一旦他人需要,工作需要,国家需要,他却从不吝惜自己的金钱。早在1951年,他把国家发给他的奖金全部上交。60年代国家三年困难时期,党员干部降低工资1%。他知道后,便多次写信要求也降低自己的工资(当时他还未入党)。1966年,他家乡办厂需要钱,他曾寄赠1000元。当同志们经济上有困难时,他总是慷慨相助。当国家号召认购国库券时,他连续3年每年认购1000元。工作中需要图书资料,他常常自己出钱购买,供大家阅读,或寄给工厂。1976年,为了工作方便,他拿出600多元买了一架照相机,放在工作单位供大家翻拍各种资料。1982年,组合夹具学习班上,录音机不够使用,沈祖显又拿出1000多元买了10台录音机和10盘磁带,连同自己家里的一台电视机,亲自和儿子一起送到远在北京西郊的学习班,使同志们深受感动。

沈祖显从不把自己在工作中积累起来的资料当作个人的私有财产。据不完全统计,他所写的机载设备技术发展的动向和解决技术关键方面的论文有10余篇,约30万字。他把这些论文或在刊物上发表,或在会议上宣讲,或印成专题材料分送有关单位。他在“文化大革命”前积累的资料都失散了,1972年他恢复工作后又从头做起,光是摘录和笔记就是10余本,约70万字。他把这些资料全部公开,而且翻阅、抄录的人越多他越高兴。沈祖显这种一心为公的精神,受到大家普遍的尊敬。

沈祖显把党的事业时刻铭记在心中。从回到祖国怀抱的那时起,他始终为我国航空事业的发展积极而勤奋地工作。实践使他体会到,只有社会主义才能救中国,只有在中国共产党的正确领导下,才能建设繁荣昌盛的新中国。因此,早在60年代初,他就提出了入党的要求,1979年,他终于实现了多年以来的夙愿,加入了党的队伍。从此,他更加自觉地把自己的一切贡献给伟大的共产主义事业。

1982年9月,沈祖显在住院期间,突患心脏主动脉夹层瘤,病情十分严重。经过医院治疗和护理,病情才有好转。他怀着激动的心情给党组织写了一封信。在信中深情地感谢党组织的关怀和医院的救治,对此次病重而影响工作表示遗憾。他不仅这样想,而且在6天时间里,在病床上撰写了有关离子镀方面的7个技术文件,随后还写出了《需要说明的几个问题》和《关于真空膜盒补漏工艺的初步设想及安排意见》。他在住院期间,写了10多个解决技术问题的建议。

沈祖显这样忘我工作的力量来自何处呢?正如他在《上党委书》中写的:“回到党和祖国的怀抱,已逾30年。万里归来,无非是寻找真理而已。十一届三中全会开始拨乱反正,十二大精神更加光照万里。振兴中华,人人有责,何况共产党人乎!”这就是沈祖显的力量源泉。它来自对祖国的无限热爱和对党的无限忠诚。他在入党志愿书中也曾写道:“我年过花甲,余年有限,愿将一切献给祖国的四个现代化,为崇高的共产主义事业添砖加瓦。”

沈祖显不仅是一位富有真才实学,威信很高的航空仪表、电器专家,而且爱好文学,善长古体诗词。在三机部干校由陕西汉中迁往湖北襄樊时,他写的“满怀豪情辞汉水,一片丹心向襄阳”的诗句,为周围同志传诵一时。他诗兴颇浓,时有华章。一次在京郊小汤山疗养,适逢元旦,赋诗一首:“二竖缠身上小汤,汤山依旧好风光。池中水暖心先暖,湖畔松香花更香。莫虑沉疴来小住,欣闻奇术赛仙方。新年休笑黄昏晚,伏枥往途千里长。”字里行间流露出乐观豁达的胸怀,蕴涵着波涛激荡的抱负。

1984年11月,沈祖显怀着惜别的心情离休了。但他人离心不离。虽然他多次请求任务,所里考虑到他的健康状况,未予以安排,但他还是抢着干工作。1986年,全国政协会议上有人提出对制冷压缩机生产线引进问题进行考察的提案,他便于4月至5月先后到西安、湖北黄石等地出差20余天;接着,为了解决模具材料攻关问题,又到陕西兴平;6月,参加部科技委在广西召开的工作会议;8月至9月,赴新疆考察;9月27日上午去政协听报告,下午参加国家计委组织的一次工作会议。就在这个会上他的心脏病突然发作,经抢救无效,与世长辞了。

沈祖显向往光明,满怀拳拳报国之情。他坚定、踏实地攀登,无私奉献,为发展航空仪表、电器的生产和科研工作做出了很大贡献。他的工作态度、工作作风和献身祖国航空事业的精神,将永远留在人们的记忆中。

简历

1916年8月2日 出生于湖南省湘乡县。

1924—1929年 在湖南湘乡小学学习。

1930—1933年 在湖南湘乡县立初中学习。

1933—1936年 在长沙明德中学高中学习。

1936—1940年 在湖南大学学习。

1940—1942年 在成都空军仪器修理所、修造厂任技术附员,制造股员。

1942—1943年 在成都空军无线电修造厂任设计股员、代理金工股长。

1943—1944年 在成都空军机械学校高级班学习。

1944—1945年 在空军二路司令部机械科任机械附员。

1945—1946年 在空军军官学校飞机修理厂任装配股长。

1946—1947年 在美国空军机械学校学习。

1947—1948年 在南京国民政府空军驻美办事处任机械附员。

1948—1949年 在南京国民政府空军驻美斯立克公司任检验员。

1949—1950年 在沈阳空军机务处修理科任副工程师。

1950—1951年 在空军工程部修理处任工程师。

1951—1971年 在航空工业局、航空工业部任工程师、总工艺师、副处长。

1972—1984年 在航空工业部综合技术研究所任副总工程师、副所长、总工程师、科技委主任。

1984年 离休。

1986年9月27日 病逝于北京。

主要论著

1 沈祖显.试论我国电位器及其绕组材料的发展方向.航空科技通讯,1973(2)增刊

2 沈祖显.翻译、分析、采用美国标准的做法和体会.航空标准化,1982(5)

相关参考

王珞丹(1984年1月30日-),内地女演员,毕业于北京电影学院表演系本科。2007年,王珞丹因在赵宝刚导演的青春励志剧《奋斗》中出演“米莱”而走红。2008年,再次在赵宝刚的电视剧《

王琼是明朝的军事人物,他经历了成化、弘治、正德和嘉靖四个皇帝,从六品官做到了户部、兵部和吏部尚书一品大员,王琼生平有三大功绩为人所称赞,一是治理漕河;二是,平定宸濠叛乱;三是,总制西北边防。人物简介>

葛洪,晋朝时代的医学家、博物学家和制药化学家,炼丹术家,著名的道教人士,人称葛仙翁,他在中国哲学史、医药学史以及科学史上都有很高的地位。人物简介>葛洪是中国东晋时期有名的医生,字稚川,自号抱朴子,丹阳

葛洪,晋朝时代的医学家、博物学家和制药化学家,炼丹术家,著名的道教人士,人称葛仙翁,他在中国哲学史、医药学史以及科学史上都有很高的地位。人物简介>葛洪是中国东晋时期有名的医生,字稚川,自号抱朴子,丹阳

历史人物 王珞丹个人资料_王珞丹人物简介,王珞丹个人资料_王珞丹人物简介

王珞丹个人资料_王珞丹人物简介 中文名:王珞丹 英文名:May 国家或地区:中国内地 生日:1984-01-30 出生地:内蒙古自治区赤峰市 职业:演员 星座:水瓶座

历史人物 王珞丹个人资料_王珞丹人物简介,王珞丹个人资料_王珞丹人物简介

王珞丹个人资料_王珞丹人物简介 中文名:王珞丹 英文名:May 国家或地区:中国内地 生日:1984-01-30 出生地:内蒙古自治区赤峰市 职业:演员 星座:水瓶座

·姚錱个人人物简介姚錱,实验形态学家,细胞生物学家,实验肿瘤学家。毕生围绕着细胞的生长和分化及其调节控制这一重大的生物学问题,或从正常的发育,或从肿瘤细胞异常的分化深入探索,在基础研究和应用研究两方面

丁儆人物简介丁儆,爆炸力学和爆轰学家,力学教育家,我国爆炸理论及应用学科的倡导者之一。长期从事爆炸力学的教学、科研和研究生培养工作,对爆轰理论和爆炸材料的力学性质有深入研究。为发展我国兵器科学与技术学

·余贺人物简介余贺,微生物学家和免疫学家。毕生致力于医学科学研究和医学教育事业。提出风湿热的细菌变态反应假说。创用抗血清治疗伤寒。领导寻找噬菌体控制绿脓杆菌感染。余贺,字幼臣,后改为幼尘。祖籍浙江绍兴

少年时代施洋,字伯高,一八八九年六月十三日出生在湖北竹山县杨家湖桂树村(现太平公社双桂大队施家湾)的一个“世代书香”家庭。施洋的祖父施廷瑾,是清朝的廪生。他很钟爱他的孙儿。当施洋喃喃学语时,就把他抱在