中国历史 《戊戌变法》的历史故事

Posted 光绪

篇首语:没有风暴,船帆只不过是一块破布。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了中国历史 《戊戌变法》的历史故事相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

中国历史 《戊戌变法》的历史故事

戊戌变法

甲午战争的失败让热血的中国人气愤不已,尤其当《马关条约》的内容传到内地的时候,人们愤慨万分。在北京城参加科举考试的举人们在康有为和梁启超的率领下集体向朝廷递交请愿书,请求拒绝议和,实行变法,这就是著名的“公车上书”。

光绪帝虽然身为封建统治者,但他的思想在当时还算比较开明的。他对西方的文化和政治制度很感兴趣,对中国的弱小感到非常不满。不过权力都掌握在慈禧太后手中,这个权欲狂死死抓住大权,根本不让已经成年的光绪帝掌握权力。但这种深宫里的内幕并非是外人所能知道的,在别人眼里,光绪帝仍然是皇帝,是国家的最高统治者。

康有为认为要变法就要得到光绪帝的认可,所以公车上书失败后,他再次单独向光绪帝上书,请求变法。光绪帝读到上书后感觉非常满意,下令将其保存起来以便随时阅读。康有为见上书引起了皇帝重视,经过精心准备后再次上书,请求光绪帝设立制度局以讨论新的国家制度,并设立法律局等机构推行新政。他的思想是将中国变为君主立宪制的资本主义国家。不久,他成立了保国会,大力宣传维新思想,很多朝廷重臣都成了会员。

光绪帝亲自接见康有为,向他咨询变法事宜。康有为说:“现在外国纷纷入侵,国家随时都有可能灭亡。如果不赶快维新变法的话,中国就不能强大。要变法就必须从全局出发,各个方面都要改革。”光绪帝很赞成他的想法,但却叹气说:“无奈我身边总是有人牵制啊!”康有为说:“就皇上现有的权力就可以推行变法了。不过大臣们大多守旧,所以应该多多提拔地位较低但有能力有魄力的官员,让人心站在陛下这边。这样别人就无法反对了。”光绪帝认为他说的很对,将康有为任命为总理衙门章京上行走。这是个小官,但可以随时上奏议事。不久光绪帝又提拔杨锐、林旭、刘光第和谭嗣同等人参预新政,维新变法正式启动。

变法内容涉及各个方面,如改革科举、废除八股、开设京师大学堂和译书局、改书院为学校、允许百姓上书言事等,裁减了一大批臃肿机构,并考虑把国都迁往南方。

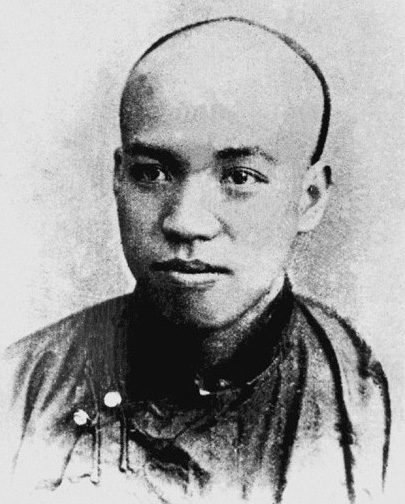

梁启超旧照

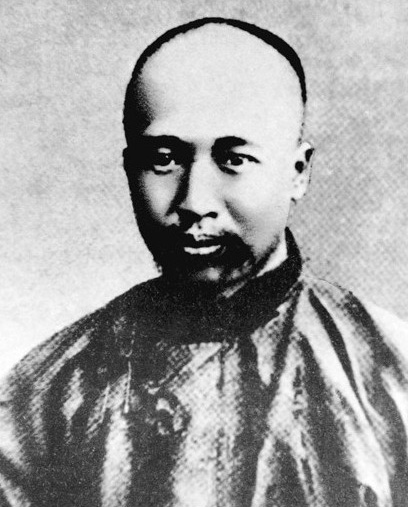

康有为旧照

这些措施触动了保守派的利益,他们纷纷上书表示激烈反对。地方上的官员也阳奉阴违,除了湖南的陈宝箴之外,各地官员都没有把新政当回事。

此时慈禧太后站了出来,保守的她多次阻碍光绪帝裁撤那些无用的大臣。光绪帝没有办法,只能经常向慈禧请示,谭嗣同说:“我这才知道皇上原来一点权力都没有。”当时兵权都掌握在慈禧的亲信荣禄手中,唯一有可能和他对抗的是北洋军首脑袁世凯。袁世凯假装支持维新,所以维新派都把他当成自己人。谭嗣同听说慈禧即将展开废黜新法和光绪帝的阴谋,情急之下找到袁世凯。两面三刀的袁世凯佯装答应,等谭嗣同一走,他马上就向荣禄告了密。

慈禧马上采取措施,宣布重新垂帘听政,废除了所有新政,把光绪帝软禁起来。维新派一无权二无兵,依靠的只是一个没有实权的光绪帝,等光绪帝被软禁后,他们一点办法都没有了。慈禧对维新派展开了血腥的报复行动,谭嗣同首先得到消息,赶紧前去通知康有为和梁启超逃走。清朝的维新变法得到了一些外国人的支持,康、梁二人在他们的帮助下逃走。他们劝谭嗣同和他们一起走,谭嗣同大义凛然地说:“没有起来行动的人就不能计划将来,没有敢于牺牲自己的人,就不能报答皇上的大恩。”日本使馆派人找到他,表示可以帮助他逃走,谭嗣同说:“各国变法没有不流血的,而中国还没有因为变法而流血的人。有的话,就从我开始吧!”他说什么也不走,最后被清政府逮捕。不久他和刘光第、林旭、康广仁、杨深秀、杨锐6人被公开杀害。谭嗣同在临刑时大呼:“有心杀贼,无力回天。死得其所,快哉快哉!”康广仁也大笑道:“中国的富强之日就要到来了!”他们6人被人尊称为“戊戌六君子”。

变法维新仅仅进行了103天就失败了,所以被称为“百日维新”,当年是戊戌年,所以又称“戊戌变法”。

相关参考

戊戌变法是中国近代史上具有重大意义的事件,戊戌变法的意义是: 戊戌变法的意义1:戊戌变法,是一次资产阶级改良运动,是资产阶级变革社会制度的初步尝试。维新派试图在政治上建立资产阶级君主立宪制。在经

戊戌变法是中国近代史上具有重大意义的事件,戊戌变法的意义是: 戊戌变法的意义1:戊戌变法,是一次资产阶级改良运动,是资产阶级变革社会制度的初步尝试。维新派试图在政治上建立资产阶级君主立宪制。在经

戊戌变法六问 1。光绪帝是不是一个维新派? 从变法的目的看,光绪帝支持变法是为了巩固清朝的统治,不作“亡国之君”,利用变法从慈禧手中夺回最高的统治权力。从变法法令的内容看,

戊戌变法六问 1。光绪帝是不是一个维新派? 从变法的目的看,光绪帝支持变法是为了巩固清朝的统治,不作“亡国之君”,利用变法从慈禧手中夺回最高的统治权力。从变法法令的内容看,

明治维新与戊戌变法: 明治维新与戊戌变法一:历史背景相近。 两次维新都发生在19世纪中后期,中日两国都面临严重的统治危机。国内阶级矛盾尖锐,统治阶级内部矛盾

明治维新与戊戌变法: 明治维新与戊戌变法一:历史背景相近。 两次维新都发生在19世纪中后期,中日两国都面临严重的统治危机。国内阶级矛盾尖锐,统治阶级内部矛盾

问:戊戌变法的历史背景是什么?答:戊戌变法的主要历史背景是外敌压力,例如大清帝国在甲午战争当中的失败,使大清帝国的知识分子和光绪皇帝都意识到:再不变法,也许就要亡国了。问:戊戌变法的主要人物是不是康有

中国近代史·历史事件·戊戌变法1898年民族资产阶级领导的自上而下的改革运动。从19世纪60~70年代开始,随着中国民族资本主义的产生,代表民族资产阶级要求的变法维新思潮便在中国社会逐步传播开来。18

戊戌变法仍有巨大谜团读+:对戊戌变法的研究很多,你此前也写过这方面著作,为什么再次聚焦戊戌变法?茅海建:对于戊戌变法,我们也许该追问的是,我们已知的史实有多少是靠得住的,双方当事人对于“改革”的态度有