宋朝 张知白生平简介?张知白历史评价?

Posted 宋朝

篇首语:盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了宋朝 张知白生平简介?张知白历史评价?相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

宋朝 张知白生平简介?张知白历史评价?

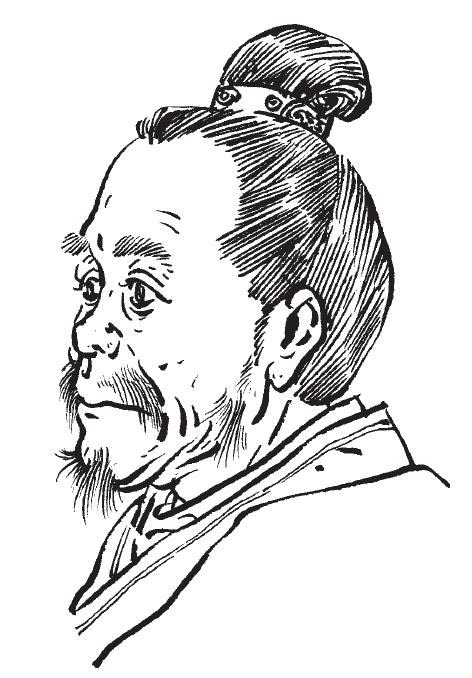

张知白

一

张知白,字用晦,沧州清池(今河北沧州东南)人。出身于一个贫穷的家庭里。他9岁那年,外出谋生的父亲在邢州(治今河北邢台)病逝,其家因无力将其父亲运回老家安葬,曾权殡于一座佛寺内。后来由于契丹军连年入侵河北,各地遭兵燹,殡葬其父的寺庙也废为一片瓦砾了。及至后来张知白做了官,遍访各寺,才在荒野中把其父的遗骨移回老家故莹安葬。

尽管其家贫寒,但张知白却自幼好学,他的母亲仍想方设法让他入学读书。因此,张知白越加自励,嗜读不倦,太宗端拱初年,参加科举考试,一举中第,获得进士出身,遂入仕为官。

真宗咸平初年,时任河阳(今河南孟县南)节度判官的张知白应诏上书,条陈当今急务,敷陈得失,直言极谏,引起真宗的注意,特令在舍人院召他面试,擢官右正言。随后,张知白又向真宗进《凤扆箴》,再为真宗称赏,迁为剑州(治今四川剑阁)知州。

第二年,张知白又奉诏还京,复试中书,加直史馆,赐五品官服,除授判三司开拆司。景德初年,江南地区发生旱灾,张知白被真宗选中,与三司户部判官李防分任江南东、西路安抚使,巡察各地,赈济灾民。张知白不辱君命,圆满完成了任务,还京迁任权管勾京东转运使事。这时,周伯星昼现,时人以为此星日见是大吉大瑞的征象,司天监官员亦以祥瑞陈奏,群臣百官更纷纷上表称贺。惟张知白上书说: “自古以来,圣明贤君修德以应天象,讲求治理天下之道。至于星的所见所没,关系并不大。”劝谏注重人事。有人说张知白是故意卖弄,以惑上听。但真宗认为他说的有一定道理,对侍臣们说:“张知白所说虽言过其实,但其心还是忠于朝廷的。”

大中祥符元年(1008)秋,真宗赴泰山举行封禅大典; 典毕,爵赏百官,张知白进官右司谏。针对当时各地纷纷进献祥瑞的状况,他劝谏真宗下诏节制,不宜提倡,说: “咸平年间,河湟未平,臣主张罢却各地所奏上的祥瑞等物。如今虽说天下无事,灵贶并至,宜应缜思断行,防微杜渐,禁于未然。仍望将《泰山诸瑞图》藏于玉清昭应宫,副本藏于秘阁,不要广为散布,以示朝廷谨慎之意。”

果如张知白所料,正当真宗君臣陶醉沉溺于天下大治之时,全国不少地方却发生了水旱灾荒,陕西的饥荒尤为严重。张知白受命巡按陕西,出知邓州(治今河南邓县)。陕西流民这时大批流徙邓州,为救济饥民,张知白令开官仓放粮,又募民出粟,使大量饥民暂时度过难关。张知白还采取措施,遣返流民回乡复业。使灾情损失减少到最低限度。之后,张知白以其政绩擢龙图阁待制、知审官院,继迁尚书工部郎中。

当时朝廷命官,重内轻外,都想方设法谋求京职,不愿做地方官,尤其是不愿到边远地区为官。对此,张知白上书真宗说: “唐朝李峤曾说,‘安人之方,须择郡守’。如今朝廷重内官,轻外任,又怎么能治理好地方呢?今江浙诸郡正需要选择才干之士莅任,臣请选任台阁官员补阙地方。”并以身作则,带头请补任外官。真宗以其干练有才,欲改任他为纠察在京刑狱,他仍坚持外补,于是出知青州(今属山东)。任满还京,又要求担任当时官员都不愿任的、最清贫的国子监官职。真宗非常欣赏其不计较名利,不计较得失的贡献精神。宰臣们也都夸赞他居官改任、不谋私利的高尚品德。由此,张知白获“清纯”之声。

由于他的廉洁清正,不为利驱,不为物役,声名日重。大中祥符九年(1016)十月,张知白擢任右谏议大夫、权御史中丞,复加给事中、参知政事。这年,朝廷举行郊祀大典,爵赏百官,他再迁尚书工部侍郎。但与张知白一起任参知政事的是左谏议大夫王曾,因为俩人常在一些主要问题上有不同意见,张知白心怀不平。加之资历虽浅但深得皇帝宠任的枢密使曹利用又事事处处表现出一付唯我独尊的样子,甚至连班位也排在张知白之上,这使张知白更难以忍受,遂几次提出辞职。最后真宗允其请,遂以金紫光禄大夫、给事中,改判礼仪院,王曾也免去参知政事职。

接着,张知白又与宰相王钦若不合,两人常因政见不同而发生争执,矛盾日深。张知白便再以病提出辞职,遂于天禧二年(1018)十二月,罢为刑部侍郎、翰林侍读学士、出知大名府(治今河北大名)。

宋朝以翰林侍读学士出任外官的,即由张知白开始。

二

在张知白离开朝廷以后,宋朝廷上层的争斗愈加激烈。天禧三年(1019)六月,王钦若被人弹劾罢相,以太子太保出判杭州,复移判河南府(治今河南洛阳)。王钦若以病要求回京师就医,新任宰相丁谓因与王钦若有嫌,从中阻挠不允,王钦若便擅自回京。对此,丁谓又在真宗面前劾奏王钦若擅离职守,王钦若再责降为司农卿,分司南京(治今河南商丘)。为进一步报复王钦若,丁谓以张知白曾与王钦若不睦,又徙调张知白为南京留守,意借张知白以报私仇。

张知白虽曾与王钦若有政见分歧,却很少个人恩怨,他对丁谓借此整人的作法颇为不满。到南京后,不仅没有刁难王钦若,反而对其加以礼遇。丁谓闻知后,大为气恼,复徙调张知白知亳州(治今安徽亳县)。

张知白连任几处地方官期间,仍戒奢以廉,克己奉公,体恤民隐,为民请命。他在大名时,有宗城人李玭力耕以养母,兄弟邻里间也极谦让,乡人目之为“李孝子”。对李玭的孝行,张知白也极称赏,以“孝义”的典型上报朝廷,李玭因此得朝廷赐粟帛嘉奖。亳州有富豪之家出资修了一座寺庙,请张知白作记,张知白则派人请了极负文名的郓州人穆修撰写。

乾兴元年(1022)二月,真宗病死,仁宗赵祯即位,真宗皇后刘太后垂帘听政。刘太后以张知白为前朝重臣,特召他入京,除授尚书右丞、枢密副使。天圣三年(1025)十二月,复自枢密副使加工部尚书、同中书门下平章事、会灵观使、集贤殿大学士,拜为宰相。

这时有情报说,北方契丹政权举行大阅兵,有可能要入侵宋朝。因仁宗年幼、年迈的刘太后执政,朝廷上下都感到很紧张。中枢大臣都主张“备粟练兵,以备不虞”。惟张知白独持异议,他认为,自澶渊之盟以后,宋辽虽有冲突,但基本上维持了和平共处的友好关系。如今辽方的举动,也只不过是因为宋朝新君刚立,欲借此观察宋朝的动静而已,宋朝方面决不可无端生衅,再启兵锋。他提出,为防万一,可借眼下黄河决口、发动护河为名,增派驻戍河北的兵力。这样,也不会引起辽朝的怀疑,又能防止不虞。事后,证明他的推断不误。

张知白高踞相职,以名位为重,力戒借公济私,其生活作风,力求清约,外出从不铺张,有时他独步大街,不知情的人会误认为他是一介寒士。他又以为政以德、盛衰兴亡的道理劝谏仁宗。当时朝廷举行殿试,凡新中进士,朝廷都赐予《中庸篇》。最初这本书即是由张知白主持编写的。他送给仁宗,并为仁宗进读,详细透彻地讲解“修身治家”之道,意让仁宗慎守祖业,求天下大治。还劝仁宗命人编修《时政记》,意在随时警惕自己的所作所为。

京城洞真宫、寿宁观先后发生火灾后,朝廷意欲修复。张知白便进言仁宗,请罢土木营建,减轻赋役,以答天戒。张知白任职青州时,也曾向朝廷进献祥瑞,进羡余,由此他认为这些都有损于朝廷之政,应加以限制。

由于张知白为政勤恳,忧怀国事,致使素来羸弱的身体更加消瘦。天圣六年(1028)正月的一天,忽感风眩之疾,竟一病不起,二月初七卒于家。仁宗闻之,罢宴辍朝以示哀悼,赠太傅、中书令。在集议其赐谥时,礼官谢绛拟“文节”。御史王嘉言认为,张知白一生为人,守道循公,当官不挠,为人刚正,应谥“文正”。宰相王曾说: “据谥法,文节亦是美誉。”遂定谥文节。

张知白一生力学,年轻时就有着超人的记忆力。有一次他路过陕州(今河南三门峡市),恰遇老朋友、陕州通判孙何,两人见面非常高兴,孙何遂邀请张知白游览陕州一带的名胜古迹。张知白对当地存留的许多古碑很感兴趣,回到陕州府第以后,他竟把许多古碑上的话全背出来,这使孙何大为惊异。张知白的传世著作有《御史台仪制》六卷,还与龙图阁学士陈彭年等一起修定有《閤门仪制》等书。

张知白莅政期间,又极重视人才。他出任江南安抚使时,发现年仅七岁的抚州临川人晏殊聪明不凡,遂以“神童”之名举荐于朝,晏殊后官至宰相。另先后举荐的有赵良规、王沿、贾同、石延年、程琳等名士。他尤器重程琳,在他的扶持下,程琳亦官至宰相。故张知白又有知人之誉。

相关参考

晏殊宋真宗景德元年(1004)春,全国各地的学子齐集京城,参加每三年一次的朝廷大考。江南安抚使张知白向朝廷举荐一名“神童”应考,真宗即命驿送至京,与千余名考生一起在宫廷中参加礼部试(又称省试、春试)。

人物生平年少德高晏殊,从小聪明好学,5岁就能创作有“神童”之称。景德元年(1004年),江南按抚张知白听说这件事,将他以神童的身份推荐。次年,14岁的晏殊和来自各地的数千名考生同时入殿参加考试,晏殊的

刘知白,原名刘庭坦,号白云,晚号如莲老人、野竹翁、老藤、老梅等,为当代著名山水画家。他于1915年出生在安徽省凤阳县府城镇一个富商之家,自幼痴迷书画,一生不慕名利,远离画坛,潜心艺术世界70余载,20

作品简述>在近八十年的绘画途程中,先生上涉宋元,下及明清,潜心于传统近七十年。>晚年以造化为师,在自然中印证传统,将古法化为己用,终臻随心所欲之大境。其早年作品文雅清逸。晚年笔写泼墨,清奇诡美、大气磅

王淮宋钦宗靖康元年(1126),金兵的铁蹄正在残暴地蹂躏着黄河两岸的壮丽河山,江浙一带远离战火,还暂时显得比较平静。此时婺州金华(今属浙江)一户姓王的人家新添了一名男婴,父亲大概对淮河以北的弥天硝烟深

寇准提起寇准,人们就会想到长篇评书《杨家将》中那个刚正不阿、机智幽默的寇青天。至今,民间还流传着许多关于寇准的传说,比如智审潘仁美、寇准背靴等,歌颂他的公正执法、为国尽忠的事迹。这些都是经过人们的想象

韩绛宋朝时的相权随着皇权的无限膨胀而大大地削弱了,军事、财政大权亦被分出,宰相成了一个行政首脑。但作为百官之长,它仍然是权力的象征,尊贵的名词,闪烁着诱人的光环,是大大小小官员追逐的目标。韩绛、韩缜兄

苏颂绍圣初年,亲政后的宋哲宗对元祐政事展开了全盘清算,凡元祐年间得势的大臣或遭黜谪,或被治罪,罕有幸免。在这“无边落木萧萧下”的风云骤变之际,有一个人却唯一例外地受到了宋哲宗的礼重保护。这倒不是因为此

刘挚刘挚,北宋东光(今属河北)人,字莘老。嘉祐(1056—1060)进士。元祐元年(1086)任尚书右丞,连进左丞、中书、门下侍郎,六年(1092)任右仆射,为元祐更化的重要人物,是旧党朔党领袖。哲宗

梁克家梁克家(1128—1187),字叔子,南宋泉州晋江(今属福建)人。他自幼聪明过人,读书过目成诵。宋高宗绍兴三十年(1160)三月参加“庚辰科”殿试,一举夺魁,成为南宋第十一位状元。时年32岁。被