清朝 王掞生平简介?王掞历史评价?

Posted 康熙

篇首语:旧书不厌百回读,熟读精思子自知。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了清朝 王掞生平简介?王掞历史评价?相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

清朝 王掞生平简介?王掞历史评价?

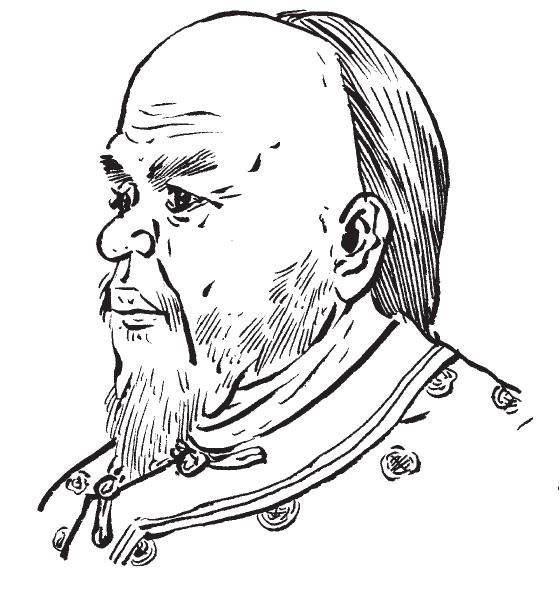

王掞

王掞,字藻,号颛庵,江南太仓(今江苏太仓)人。王掞出身于官宦世家,其祖父是明代大学士王锡爵,其父王时敏官至清太常寺卿。据史书记载王掞相貌清奇,左眼上有一颗红痣。他的妻子是当时的名人宋文恪的女儿。康熙九年(1670)王掞考中进士后被选为庶吉士,后任编修,从此走上仕途,经历了康熙、雍正二朝,官运亨通。只是到了晚年,才渐渐失宠。

王掞从康熙十四年到三十二年(1675—1693)间,主要任过山东乡试正考官,左右赞善等官。在任提督江浙学政时,有“穷通翁”之称,意思是他提拔了不少地位低但学问好的学人。当时有龙泉(今贵州凤岗)县令茅国玺,违反规定擅自投递夹带小纸条的公文,欲推荐武童周琚。王掞知道后,报告朝廷,请求严加惩处,以肃学政,得到了皇帝的表扬。在他任职期满时,上疏要求消除弊端,并提出由政府发学租以帮助那些贫困的学生,加快建设义学。同时要严惩那些在科举考试中的各种作弊行为,科举录取要慎重等建议。王掞回到北京后任侍讲,康熙三十年(1691)任内阁学士,三十三年(1694)升为户部右侍郎,从此后辗转于吏部、刑部、工部、兵部、礼部任职。到康熙五十一年(1712)晋升为文渊阁大学士,后兼任纂修《玉牒》副总裁官,一直都在中枢机构工作。

王掞作为正统的封建大臣,为官谨慎,也还算得上清廉。在任吏部侍郎时,他掌握着铨选官员的权力。但是王掞认为执法要从自己身边开始,不能徇私枉法。当时江南十府粮道这一官职空缺,这是一个肥缺,争者甚多。有一个叫武国槛的候补监司也想谋得这个职位。在评选时,许多人都帮着武国槛说话,王掞认为武国槛不合规定,不能任命他。一天晚上,武国槛带着1000两银子去行贿王掞,被王掞严辞拒绝了,结果武国槛没有谋到这个肥缺。王掞对官吏的任用一贯持谨慎态度。当时通州(今江苏南通)要增加粮仓中的粮食,有大臣上奏请求开捐纳(以粮捐官)。王掞却上奏陈述开捐纳的弊端,他说我过去常在乡村看到一些痴童,一旦纳捐就好像成了上等人。这些人有的捐了县官,有的捐了道级官吏,但是他们本人对国家的法纪从不经心,不懂得为官之道,不查民情。这些人怎么能担当重任,所以应禁止开捐,以堵塞侥幸之路,杜绝言利之门。奏折交给皇帝,皇帝看后表示认可。王掞不仅为官勤勉,还提出不少好的改革措施,在任刑部尚书时,就当时办案人员录口供只用满文记录,不用汉文记录,提出异议。他说我们清朝的官制是兼设满汉官员,但是录供词时只用满文,那汉族官员就看不懂了,只好人云亦云,汉族官员就形同虚设。应该下命令规定今后录供词满文、汉文兼用,永为定制。再如,当时地方官无论大小之案都要报到刑部处理,纷乱庞杂。王掞建议除一些大案要案报到京城外,其余应由地方官自行处理。这样各负其责也免去劳民伤财。

王掞为官日久,经历六部,总务纲纪,把持大权。因此他竭力维护封建正统,他曾对他的下属说,我对任何事情都是知无不言,言无不尽。在康熙五十七年(1718)孝惠章皇后(顺治帝的皇后)死后,礼部建议把她的位置排在孝康章皇后(顺治的妃子,康熙帝的生母)之后。王掞认为孝康章皇后虽然母以子贵,但是孝惠章皇后是顺治帝的嫡配,康熙帝对她也非常孝敬,而且顺序颠倒也不符合惯例。礼部不听从王掞的建议,于是问题上交给了皇帝。康熙帝认为礼部的提议不对,下令改正。然而维护正统的思想却影响了王掞的官运。王掞倒霉是从言建储之事引起的。当时康熙年纪已经很大了,而皇位的继承人皇太子(康熙二子允礽)却几立几废,储位久虚。康熙帝的儿子们为了争夺太子之位斗争异常激烈。各位大臣为了自己的利益都有所依附,因此导致了党争激烈。康熙帝对此非常忧虑,他曾说要立一个性格刚强的人作为太子。这时凡大臣谈及立太子之事,往往会被迁怒获罪。王掞当时已是七十余岁,自认为受皇帝恩深,当言天下第一事。于是上疏请立皇四子(允禛)为太子,娓娓数千言。康熙帝看了他奏折没有发表意见,只是作了留档处理。这年冬天,御史陈嘉猷等八人又上疏讲立皇太子之事,康熙很不高兴。于是将王掞的奏折下发,命内阁议处。工掞的政敌想借机重惩王掞,王掞停于宫门外,不敢入朝见皇帝。康熙帝不见王掞来朝,就问起他的情况,并肯定王掞此举是为国家着想,只是不应该和御史一起上奏,重蹈明末恶习。不过不应对王掞处分太重,让他入朝。王掞闻之马上入朝谢罪,康熙帝让王掞跪在御榻前,和他讲了很长时间的话,但是没人知道他们说了些什么。康熙六十年(1721)春,王掞又上疏言建储之事,并请求释放二阿哥(允礽),言词激烈。不久御史陶彝等12人也联名上奏言建储之事。康熙帝怀疑这些都是王掞的主意,大怒,指责王掞这样做是为了结党营私,求取虚名。康熙帝追述了王掞的祖父——大学士王锡爵在明神宗时的表现。王锡爵曾竭力奏立朱常洛(明光宗)为太子,光宗继位二月就死了,继位者是朱由校(明熹宗),年幼,致使魏忠贤专权,明朝国力衰竭。康熙帝认为王锡爵对明朝的衰落是有责任的,继而批评王掞,说王氏祖孙的行为同出一辙,结果都会动摇朝廷。下令王公大臣传旨责问王掞,让王掞作出回答。当时举朝大小官员都吓坏了,没有人敢给王掞笔砚写奏折。王掞撕了一张纸,用唾沫濡墨,在宫门前的石阶上写了一份奏折为自己辨白。他说就我所知宋仁宗为一代贤君,而晚年在立皇太子一事上犹豫不决。当时的名臣范镇、包拯都上奏请立太子。我愚昧无知,过分地相信书中所写的事,妄想仿效古人,所以就写了建议立皇太子的奏书。我实在是没有结党营私,唆使其他大臣一起上奏的意思。王掞把他临时写的奏折交给了皇帝,过了五天,康熙帝下诏书让大臣们暂停给王掞定罪,并贬王掞到西北去戍边。然而王掞年老无力,责令其子王奕清代父从军。康熙帝还把过去王掞所上的有关减少苏松浮粮的奏折和这次请立建储的奏折一起发回给王掞。尽管如此,康熙帝对这位老臣也没有过分为难。当康熙从热河回京师时,王掞去迎接,康熙帝就派太监去慰问他。康熙六十一年(1722)元旦,诸大臣上贺表,没有列入王掞的名字,康熙帝下令列上王掞的名字。之后赐宴太和殿,召见于西暖阁,王掞又官复原职。

康熙帝死后,皇四子允禛继位,就是雍正皇帝。雍正帝继位初,他的各位皇兄弟争夺君权的斗争还未结束。所以雍正一方面打击他的兄弟的势力,另一方面削夺权臣科隆多、年羹尧的权力,以扩大和巩固皇权。而王掞在雍正帝继位初就表示要退休,雍正帝表面上下旨对王掞以往的工作进行表扬,而且同意他退休,只是不同意他回故乡,要他留在京师作顾问。但暗中却对王掞不满,主要原因是王掞在康熙朝时曾二次上奏请立太子,尽管所请立的就是雍正帝本人,而雍正帝刚继位时也曾召王掞入宫谈话,王掞对雍正帝说: 你是天生的圣人,你做皇帝是我们国家的福气,我王掞怎么敢居功自傲呢? 话虽这样讲,但是雍正既不放过那些和争夺皇位的各位兄弟,也不善待拥立他而居功的大臣,或许雍正帝继位确系暗中做过手脚,所以等大权在握时便容不得同谋了。王掞涉足其中,自然不能幸免。雍正三年(1725),雍正帝找了几个借口,一是说他刚继位之初,王掞就要求退休,这是对新君主的不敬; 二是王掞到处说自己曾上奏奏免苏松浮粮,但是现在宫中找不到这个奏折,显然是王掞胡说; 三是说王掞的儿子王奕清、王奕鸿谄附年羹尧。因此下旨责备已经退休的王掞,并命令王奕鸿到西北去戍边。雍正六年(1728)王掞卒,终年84岁。

王掞为官一生,尽职尽责,清廉正直,是典型的封建士大夫,但是由于他卷入了统治集团内部争权夺利的斗争,所以晚年失宠。然而最终没有招致杀身之祸,实属幸运。

相关参考

裕禄一清光绪二十六年(1900)八月十三日,天气异常郁闷,令人心烦,京津形势危急,八国联军向中国百姓、清朝官军进行了残酷的杀戮,中国百姓及清军奋起还击。这天,在天津西北的杨村清军给八国联军以有力回击,

松筠清朝康雍乾盛世时,国势强大,周边臣服。自乾隆中期开始,政治危机四伏,吏治腐败,贪污受贿,怠惰偷安,官场一片乌烟瘴气。松筠生逢其时,然而近墨不黑,是当时少有的清正廉洁、勤于职守的官员之一。松筠,字湘

阿桂乾隆年间,两平准噶尔,定回部,两定大、小金川,靖台湾,服缅甸、安南,两次降服廓尔喀,清朝国势达到极盛。乾隆对边疆用兵屡屡得胜,这同他十分注意奖掖功臣有很大的关系。他曾四次令画工为功臣画像,挂在紫光

刚毅刚毅,字子良,满洲镶蓝旗人,道光十七年(1837)生。他由笔贴式入仕,历任刑部郎中,江西、直隶按察使,广东、云南布政使,山西、江苏、广东巡抚等,光绪二十年(1894)授军机大臣。纵观刚毅的一生,外

文祥在清末重臣中,文祥可谓宦途风顺之人,也是清末较有作为的满族大臣。一清嘉庆二十三年(1818),文祥出生于一个满洲正红旗瓜尔佳氏家庭,取字博川,号文山。经多年刻苦努力,道光二十五年(1845)中进士

明珠明珠,字端范,姓纳喇氏(又作纳兰氏、纳腊氏、那拉氏),满洲正黄旗人,生于后金天聪九年(1635),卒于清康熙四十七年(1708),是康熙前期著名的权臣,曾位至大学士。明珠的祖上亦非泛泛之辈。明初,

桂良一闽浙总督瓜尔佳·玉德是满洲正红旗人。乾隆五十年(1785)得一子,取名桂良,字燕山。桂良从小好学上进,玉德甚为喜爱。嘉庆十三年(1808)桂良由贡生捐纳为礼部主事,第三年又捐升员外郎。挤身仕途后

瑞麟19世纪50至60年代,正是太平天国农民运动蓬勃发展及第二次鸦片战争时期。面对内忧外患,作为清廷重臣的瑞麟,既参与了镇压太平天国起义、捻军起义,又为清廷效力抵抗英法联军对中国的侵略。一瑞麟,字澄泉

荣禄荣禄,字仲华,瓜尔佳氏,满族,清末满洲正白旗人。他祖父是帮办大臣,父亲是甘肃凉州镇总兵。荣禄由于家庭背景的关系,从承袭骑都尉开始,而后便是工部员外郎、神机营翼长、副都统、左翼总兵、正蓝旗护军统领等

文庆军机处,是清代辅佐皇帝的政务机构。因其职掌为每日晋见皇帝,商承处理军国要务,用面奉谕旨的名义向各部门、各地方发布指示,权力重大,故成为清代的中枢机构。文庆在30余年的政治生涯中曾三任军机大臣,为官