明朝 朱赓生平简介?朱赓历史评价?

Posted 明朝

篇首语:弱龄寄事外,委怀在琴书。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了明朝 朱赓生平简介?朱赓历史评价?相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

明朝 朱赓生平简介?朱赓历史评价?

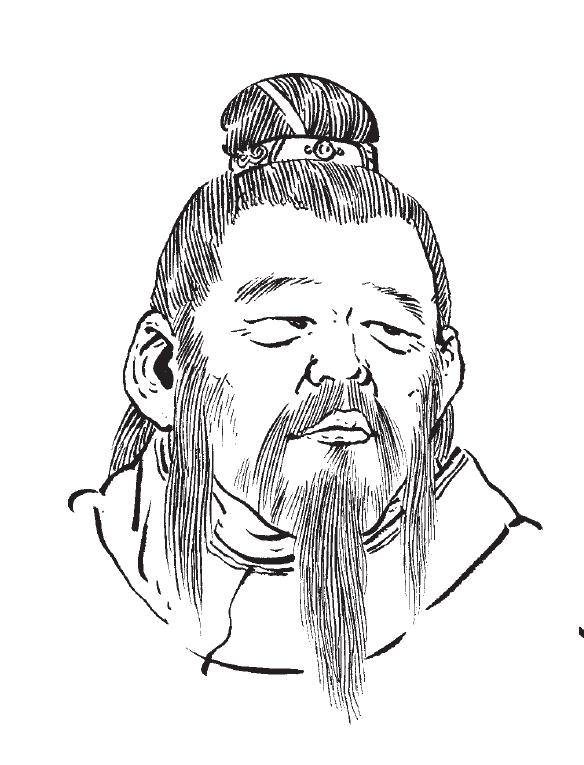

朱赓

一

在万历一朝身居首辅之位的宰相中,朱赓是最淳厚、谨慎的一个。嘉庆十三年(1534),朱赓生于浙江山阴县(今浙江绍兴)一官宦人家。他的父亲朱公节曾经做过泰州的知府。隆庆二年(1568)朱赓中进士,改庶吉士,授编修。万历六年(1578)以侍读为日讲官,又升为礼部左、右侍郎,官至礼部尚书,可以说是一帆风顺踏入仕途。

古代的皇帝,大都是自做上皇帝的那一天起,便开始为自己死后做打算。神宗也不例外。万历十二年(1584)时,明神宗在京郊大峪山下为自己选择了一块“吉壤”,那是大峪山下的一块巨大的山石。在这块山石上,开始营建后来被称之为“定陵”的神宗的墓地。定陵的建造,明神宗非常重视,特命朱赓前往阅视。临行前,中官向朱赓暗示皇帝的意思是寿宫的规模应仿照永陵的标准来建造。朱赓却认为,定陵与昭陵相距不远,若规模大于昭陵是不合适的。于是便向皇上表明了自己的看法。奏疏报上去,很久没有得到回音。明神宗对自己的身后之事想得比较复杂,他要自己的陵墓标准要高,但朱赓的话对于刚刚亲政的万历也有影响。最后,神宗同意了朱赓的意见。但在实际施工之时,一切材料都要求是最好的。所用杉木,一定要西南云、贵等地深山老林里的上好木材; 所用大砖,一定是千里之外的山东临清烧造的; 所用巨大汉白玉石料,则是从百里之外的房山大石窝开采而来。定陵的建造,实际上是一项浩大的工程。

朱赓官至礼部尚书不久,他的继母去世。按照我国古代的礼制,父母亡故,儿子要去官回乡守孝,孝期满后才能复官。因此,朱赓便辞官回乡。直到万历二十九年(1601)秋,朱赓才以67岁高龄重新应召入朝做官。开始了他一生中最精彩、最难忘的经历。那时沈一贯做首辅,念及内阁官员过少,于是上疏请求增置阁臣。明神宗自清理了张居正和冯保以后,自己掌握了朝中的大权,但张居正留在他心中的阴影难以彻底排除掉,他总是十分担心,害怕某位大臣又借增置官员的机会拉党结派,从而对自己的权力造成威胁。因此,他看了沈一贯的上疏后,便表示可以起用那些许多年没有做官的在野人士。于是下诏命朱赓以故官兼东阁大学士参预机务。

朱赓入阁之时,正是明朝矿税之灾为祸天下的时候。明神宗为了索取大批的钱财据为己有,便抽调大批的太监充当矿监和税使,到全国各地为他聚敛财富。这些税使所到之处,为所欲为,凡是涉及到房屋、车船、米、麦、鸡、猪、牛、羊、马等等,没有—样不纳税,人们形容税使如蝗灾,嗡嗡而来,所到之处,十室九空。而矿监更是有过之而无不及,他们随心所欲指地为矿,强取豪夺被他们看中的东西。他们的横征暴敛,加重了人民的负担,引起了人民的纷纷反抗。许多明智的官吏纷纷上疏,请求停止矿税。在这种情况下,身为辅臣的朱赓更是感到责无旁贷,多次上疏陈述矿税的害处。万历三十年(1602)秋,由朱赓执笔,与沈一贯、沈鲤联名上疏,奏疏中分守成、遣使、权宜三论,力陈停矿税的必要。这份上疏曾令神宗心动,但神宗最终也没有抵挡住矿税所带来的财富的引诱,终于还是将奏疏“留中”。而矿税之祸,终万历一朝都没有废去。

不久,朝中发生了一件令朱赓一生都难以忘记的事情。那是在万历三十一年(1603)那个阴沉的冬天,连日来彤云密布。不见丝毫的阳光,更使人有一种彻骨的寒冷。这一天,朱赓一清早打开大门,想到外面走走,却意外地在门口发现了一本书,名叫《续忧危竑议》。读罢这本小册子,朱赓心里惶惶不安,心想不知皇上看了会怎样?思虑再三,朱赓还是尽快地把这本书送给明神宗过目。神宗读后大怒,斥之为“胡闹”,当即命太监陈矩和锦衣卫迅速查明主犯,严加处置。一本小册子何以会引起皇上如此的愤怒?原来,这本小册子是以托名“郑福成”的人与来客问答的方式写成的。书的大意是说,皇上册立朱常洛是迫不得已,以后必当更改。皇上用朱赓入内阁, 也是有很深的寓意的, 因为“赓”与“更”同音,其中就包含了更换太子的意思。书中还讲郑贵妃与朱赓等大臣有勾连,欲废常洛而另立,并列举了一长串文武官员的名字,说他们即是将来朱赓帮助皇贵妃郑氏争立福王的附从者。整篇文章用词闪烁诡妄,“郑福成”的托名.也蕴含着郑氏的“福王”必当成功,所以有“妖书”之称。这就是明末三案之一的“妖书案”。

在封建社会中,被册立为太子的人即是“国本”,不能随意废立。况且,万历朝对太子的册立问题又是争议最大的问题之一,这本小册子直接指向太子的废立问题,不能不令朝中上下哗然。也就难怪神宗发怒了。书中诬蔑朱赓与郑贵妃有勾连,动摇国本,这对于淳厚待人、谨慎处事的朱赓来说,无疑是妄说之辞。但历来伴君如伴虎,事情如此的发展,不由得使朱赓内心恐惧,他当即上疏,乞求避位。在立储上耍尽了手段的明神宗此时已经感到,正是他的姑息和昏庸才使得朝中混乱到令人吃惊的地步,既然天意要立常洛为太子,神宗便也不再有什么其他的想法。而且神宗在立储一事上耗尽了全部精力,他感到筋疲力尽了。“妖书”一出,神宗恼恨又有人挑起是非,所以令人抓拿主犯,加以严办,而对于受牵连的朱赓自然是大加安慰。

“妖书”案发生后,应神宗之命,朝中兴起了一股颇有声势的搜捕风,许多人被株连。不久,沈一贯又插手其中,推波助澜,对沈鲤、郭正域加以陷害,搞得此案乌烟瘴气,糊里糊涂。朱赓虽然避嫌没有涉及此案,但看到许多无辜的人受株连,总感到不忍心,便劝沈一贯迅速地结案,不要株连无辜。最后此案以妖人皦生光被凌迟处死而告终。

万历三十三年(1605),明朝举行每六年一次的“京察”。“京察”是明朝考察京官的制度。它根据京官的政绩和品行,分别给予升、降或罢官等奖罚,凡因此被罢官的,终身不再起用。在朋党斗争纷乱的明朝,许多党派都充分利用京察作为排挤对立党派的手段。万历三十三年的京察是由东林党人都御史温纯和吏部侍郎杨时乔主持的,他们借机将浙党官员钱梦皋、钟兆斗等贬谪。“浙党”首领沈一贯得知后,随即也展开活动,向皇帝进言,并寻找机会进行反击。恰巧广东巡按御史林秉汉上疏条陈时事,对于明神宗已经处理过的楚王府宗人相讦案提出意见,认为若不详细考察事情真相,不足以服众。钱梦皋感到自己的机会来了,当即上疏讨好神宗,力驳秉汉。神宗对他的上疏表示赞赏,下令将林秉汉连降五级,而钱梦皋则照旧供职。在沈一贯等人的活动下,神宗扣住杨时乔、温纯关于京察的奏疏不发,并责怪两人在京察的过程中有徇私行为。事情发生后,南京兵部职方司郎中刘元珍、南京御史朱吾弼上疏论察典,弹劾沈一贯。神宗受沈——贯等人的迷惑,听不进大臣们的议论,意欲将察疏留中。朱赓力陈不可,说若皇帝一定要这样做,“则二百余年的典章制度,自为臣这儿破坏了。我死也不敢奉诏执行。”那时,神宗看东林党人有点像昔日的张居正,总以拯救天下的面目出现,要求改革弊政,缓和日益尖锐、并开始危及大明天下的阶级矛盾。神宗觉得这有点小题大作,似乎是东林党人专权的前兆,因此,他希望“浙党”能够钳制他们。在这种思想支配下,神宗自然是有点偏向“浙党”人物。所以当温纯上疏求去时,神宗便意欲同意。朱赓从中使那儿得知皇上的意图,急忙上疏劝说神宗三思而行,他说:“大臣被罢免,必须根据公论,不可以以弹劾的奏疏为准。”与此同时,沈一贯等人也加紧了活动,不断弹劾温纯,钟兆斗竟诬蔑温纯贪赃。神宗终于没有采纳朱赓的意见,这年七月,竟然同意温纯致仕而去。但由于朱赓及其他大臣的力争,察疏终于发下,被察者皆去职。十月,朱赓晋升为少保兼太子太保。

沈一贯等人的活动激起正直人士的愤慨,沈一贯自知不为公论所容,便杜门求去。万历三十四年(1606)七月,沈一贯又遭弹劾,被迫再次请求罢官。恰遇沈鲤也上疏求去。明神宗同意了他们的要求,两人同时去职回乡。内阁中只剩下朱赓一人,时年72岁的朱赓便独自掌握了内阁之权。

二

朱赓掌握着内阁,从朱赓的本意来说,他是想好好辅佐神宗,振兴大明的。但不幸的是,这时的神宗已失去了刚刚亲政时的勃勃朝气,开始暴露出他性格中安逸、贪婪、任性的一面。从万历十四年(1586)以后,神宗渐渐变得懒得理政了,不要说国计民生,就是阁臣的选任,机关的缺补,官员晋退等等都一概极少过问。朝政变得日益废驰。到了万历三十年(1602),官员短缺的现象已令人震惊,两京尚书缺3人,侍郎、科道官缺94人,巡抚缺3人,布政司、按察司及监、司机构缺66人,全国有25个府缺知府。这种情况,引起了许多官员的重视。万历三十四年(1606)二月,朱赓曾上疏神宗,请求增补六部大员,他说: “臣等昨天同文武百官到文华门候驾,见二品官里,只有户部尚书赵世卿一人,其余的尚书、左右侍郎都缺很多。有政无官,必然生乱,这不是一件小事,恳请皇上从报批的人中点用,以慰中外之望。”对于这份奏疏,明神宗照旧采用“留中”的办法,不予理睬。

神宗的怠政最突出地表现在不见大臣,不及时处理大臣的奏疏上。朱赓在内阁执政三年,未能见到皇上一面,更不用说在一起商讨国事。按照常规,对臣下的奏疏进行批答,是皇帝处理政务的重要形式。但明神宗对大臣送来的奏疏却常常不加批答,而让它们躺在宫中睡大觉,即“留中”。朱赓独自为相以后,“留中”的现象更加严重,被留中的奏疏堆积如山。明神宗的长期怠政,使明朝的政治一天天坏下去。

在这种情况下任辅臣的朱赓,真正是有苦难言。朱赓独自为相,自然大小事务均经朱赓之手,但朱赓的上疏,每月十几份,却难得到皇帝的回音。朱赓处事又比较谨慎,没有皇上的批答,朱赓便不知该如何去做。于是朝政废驰现象更加严重。而且朝中有人开始有不满情绪,认为朱赓办事不力。御史宋焘首先上疏斥责首辅朱赓,接着给事中汪若霖又上疏神宗,说:“陛下让朱赓独自为相,而对于朝政却又昼接无闻,补牍莫应,这是最大的弊端。当今天下纲纪败坏,政事壅塞,人才浪费,官职空缺,民力穷困,边防废驰,宦监横行,盗贼增多,士大夫们几乎忘掉了什么是廉耻礼义,而百姓的愁苦之声不绝于耳。作为国家的辅臣应该不负天下的厚望,收拢人心,以报效国家。如果只知道谦虚、推让,不急于朝政,这样的人,陛下依赖他什么呢?”此疏对朱赓的震动颇大,他因了汪若霖的话,便上书力请皇上行新政。在增阁臣、补大僚、充言路三大问题上,语词尤为恳切。但神宗并不以为意。朱赓见皇上仍旧我行我素,为打动皇上,他素服到文华门恳请,神宗照旧不予理睬。朱赓眼见新政无望,便上书以年老有病为由请求引退。按当时的情况,若朱赓退休则内阁中便无一人负责。在这种情况下,神宗才下谕选拔阁臣。朱赓又极力请付廷推。万历三十五年(1607)复廷推阁臣,选拔于慎行、李廷机、叶向高充实内阁,召王锡爵于家中,作为首辅。

这年五月,普降大雨冰雹。汪若霖上疏说: “这是用人不广、大臣专权的征兆。”不久,京师又下起了大雨,一连几天不停,许多房屋被水淹没,汪若霖借机又诋毁朱赓及新任辅臣李廷机。在廷推阁臣的时候,给事中王元翰曾经说过李廷机不是宰相的合适人选,但在朱赓的建议下,李廷机仍旧进了内阁。不久,李廷机的同乡黄汝良升任吏部侍郎,朱赓的同乡全天叙被推为南京礼部侍郎。王元翰等人便认为朱赓等人做了手脚,于是上疏论会推之弊,讥讽李廷机和朱赓。南京礼部尚书姜士昌也上书阴讽李廷机,李廷机大怒,上疏为自己辩解:“人才起用,作为大臣不仅不敢干涉至尊皇上的权力,也不敢侵夺吏部的职权。”朱赓也上疏辩解并请求辞官。神宗原本就倦于理政,巴不得什么事都不会发生,偏偏大臣们要求廷推阁臣。推就推吧,又偏偏有人重挑事端,弹劾新任辅臣。神宗恼恨臣下的频繁上言,便下诏贬谪姜士昌及宋焘,心想这下可不会再有人上疏弹劾朱、李了。谁知,朝中大臣皆认为姜士昌和宋焘的被贬,与朱赓有关,恐怕实际上就是朱赓的意思,因而越发不满。礼部主事郑振先遂上疏弹劾朱赓十二大罪。明神宗大为生气,下令将郑振先连降三级,不久,因有人上疏为其辩护,又降三级。同时朱赓升吏部尚书兼文华殿大学士。

当初,考选科道之时,吏部列上78人。朱赓的同党给事中陈洽则推荐汪元功、黄汝亨,而汪若霖则上疏弹劾汪、黄二人十分嚣张。陈洽则反击,也上疏弹劾汪若霖的同党黄一腾。对于群臣的纷争,神宗觉得很烦,有关的奏疏也被留中,不加以过问。但大臣们并不就此罢休,屡屡上疏请求,朱赓也连连上疏催促。直到万历三十六年(1608)秋,神宗才将奏疏发下来,并附处理意见,责怪汪若霖带头引起纷争,将汪若霖与汪元功、黄汝亨、黄一腾各贬一级,放出京外。廷臣们盼望皇上裁决,却得到这样的结果,不由地认为是朱赓从中作梗,于是纷纷弹劾朱赓,攻讦四起,先后上疏的大臣达50多人。朱赓的同乡给事中喻安性上疏为朱赓辩解,反而使攻击更烈。朱赓以年迈之躯佐理朝政,繁忙的事务已使得他身体日渐衰弱,加上攻击他的人不断上疏,真是又气又急。朱赓病倒了,他躺在床上,连续写了20余份上疏请求退休。朱赓的对手怕朱赓病好以后重新出山,遂不停地攻击他。这年十一月,朱赓死于任上。终年74岁。朱赓病中仍念念不忘国家政事,死后有遗疏呈于皇上,论时政,语词悲切。

朱赓自万历二十九年入阁,到万历三十六年亡故,为相7年,可以说无大过。他的悲剧根源在于神宗的怠政。朱赓死后,赠太保,谥文懿。后来又有御史彭端吾、给事中胡忻上疏诋毁朱赓,请神宗收回对朱赓的赠谥,神宗并没有接受,由此可知,神宗心里很清楚,对朱赓是信任的。

相关参考

沈一贯沈一贯出生是隆庆二年的进士,曾任吏部左侍郎兼侍读学士、太子少保、户部尚书、吏部尚书、太子太保等职,是朋党领袖之一,在立储之争、群党之争中都发挥着重要角色。那么,关于沈一贯,历史上都如何评价呢?沈

明史文载>朱赓,字少钦,浙江山阴人。父公节,泰州知州。兄应,刑部主事。赓登隆庆二年进士,改庶吉士,授编修。万历六年,以侍读为日讲官。宫中方兴土木,治苑囿。赓因讲宋史,极言"花石纲"之害,帝为悚然。历礼

据不完全统计,历史上11月29日去世的名人约有66位,年代最早的是中国朱赓逝于万历36年11月29日,如有谬误,敬请包涵。11月29日去世的名人(一)1、万历36年11月29日——中国朱赓去世。2、1

严嵩明朝嘉靖年间,朝廷出了个大奸臣,此人就是臭名昭著的内阁首辅严嵩。他由于受到明世宗朱厚熜的宠信,贪鄙骄横,专权擅政,残害忠良,为害国家20余年,制造了大量的冤案。一严嵩生于明宪宗成化十六年(1480

刘忠在明朝的21个皇帝中,浪荡无为的昏君要数武宗朱厚照了。武宗不理朝政,亲近佞幸,朝政黑暗,但有一人处于昏世,却以持正不阿著称于史籍,他就是当朝宰相刘忠。刘忠字司直,家居陈留(今河南开封东南),是当地

马自强马自强,字体乾,号乾庵。同州(今陕西大荔)人,明嘉靖(世宗朱厚熜)三十二年(1554)中进士,同科进士还有以后比较著名的张四维、李如松等。马自强所处时代正是明朝中期。此时的明朝,已经失去了初期那

张位一张位,字明成,新建(今江西南昌)人。隆庆二年(1568)进士,改庶吉士,按明朝惯例,被授予翰林院编修的官职,参与修纂《世宗实录》。明太祖朱元璋时,曾设起居注给事中,记录皇帝的一言一行,不久就取消

许国万历十一年(1583),对于万历朝来说,是一个特殊的年份。在这一年中,神宗皇帝先是逐走了冯保,接着又追夺了死后不到一年的张居正的官阶、荣衔,真正地控制了朝中大权,成为一个名符其实的皇帝。从此,神宗

王鏊王鏊,字济之,吴县(今江苏苏州)人。生于明代宗景泰元年(1450)。出身于小官吏家庭,他的父亲王琬,是光化县的知县。按明朝制度,七品官以上的子弟可直接进入国学读书,称为荫监生。所以王鏊自幼随父在国

温体仁明朝末年,整个大明帝国犹如残阳夕下,一片零落景象。整个国家机器运转不灵,朝廷内党派纷争,互相倾轧愈演愈烈。文武群臣口头上讲的是忠心为国,实际关心的只是个人、小团体利益。人人都会高谈阔论,似乎才华