知名人物 高崇寿人物简介

Posted 粒子

篇首语:走路不怕上高山,撑船不怕过险滩。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了知名人物 高崇寿人物简介相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

知名人物 高崇寿人物简介

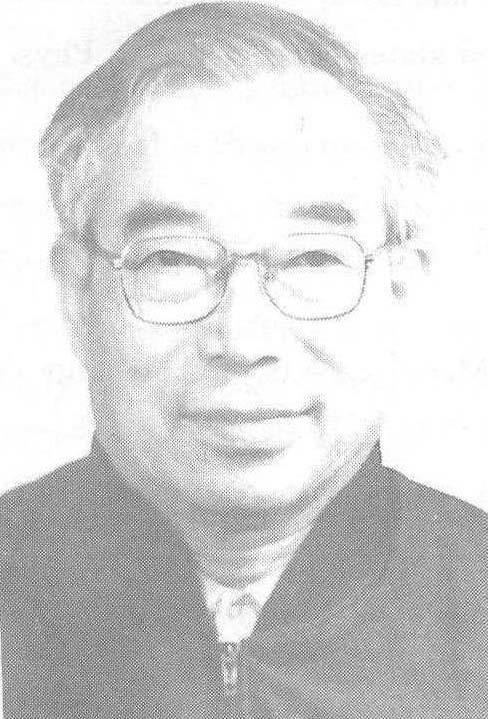

·高崇寿

高崇寿,理论物理学家,物理教育家。在强子结构和强作用动力学、电弱统一理论的发展和扩充、超高能宇宙线中新粒子的探寻和人才培养方面作出了贡献。

高崇寿,1934年5月5日出生于北京,祖籍陕西省米脂县。父亲高祖光辛亥革命后是中国银行的高级职员,母亲毕业于北平大学。家庭较高的文化素养和传统以及民主平等的气氛,对高崇寿少年时期的发展影响很大。高崇寿有2个哥哥、3个姐姐和1个弟弟,兄弟姐妹7人在不同领域学习和工作,相互间感情深厚,互相影响。

高崇寿的少年时代正值第二次世界大战期间,先后在天津、上海、重庆读过5个小学,后来又在上海、北京读过4所中学,高中先后就读于上海中学和北京师范大学附属中学。他从小就酷爱自然科学,向往探索自然的奥秘,课外还系统地自学数学和近代物理学,数学方面学习了微积分、微分方程、变分法、群论;物理学方面学习了原子光谱学、原子结构理论、相对论、量子力学。为了学习原子结构理论,高崇寿在课余时间去北京图书馆,找到了一本White著的 《Introduction to Atomic Spectra》 学术专著,利用1951年的寒假,每天到北京图书馆,从早到晚系统地自学这本专著,认真作了自学笔记,一个寒假就把这部著名的科学专著学完了。开学后,又设法从学校图书馆借到了Sommerfeld的名著《Atomic Structure and Spectra》,课余时间系统地进行了自学。为了进一步学习量子力学,高崇寿在1951年利用课余时间跑遍北京城,寻找好的量子力学专著,终于在一个书店里找到了唯一的一本Dirac的不朽名著 《The Principles ofQuantum Mechanics》,为了筹钱购买这本名著,他每天改为步行上学,用几个月中省下的公共汽车票费,终于把这部名著买到了。为了能深入系统地学习,他在课余时间把这部书主要内容翻译成中文,然后再仔细攻读、钻研,学会了量子力学。后由于生病休学,高中没有正式毕业。1953年以同等学历资格参加考试,进入北京大学物理系物理专业学习,当时正是中国大学院系调整之后,北京大学物理系集中了原来清华大学、北京大学、燕京大学3所学校的许多学术造诣很深的著名物理学教授和学者任教。在高崇寿学习期间,黄昆、虞福春、褚圣麟、郭敦仁、吴林襄、王竹溪、周光召、杨立铭、周培源、朱洪元、吴杭生等名师授课。高崇寿在这样的学习环境下受到熏陶,如饥似渴地学习物理学的知识,培养了刻苦、认真、踏实、严谨的学风,提高了物理学的科学素养。

高崇寿于1958年在北京大学物理系毕业,毕业后留在北京大学任教。在任教一年后,就担任物理系、无线电电子学系、地球物理系两个年级共500名学生讲授理论力学课程工作。他事先参考有关名著,编写了讲义印发给学生,讲授时还纠正过去有关教材中的错误。高崇寿在任教的40多年里,先后讲授过理论力学、数学物理方法、理论物理专门化数学、积分方程和变分法、光学、量子力学、电动力学、群论、粒子物理学、粒子理论专题、广义相对论、今日物理等本科生和研究生课程。高崇寿在1960年4月起担任北京大学物理系理论物理教研室副主任,协助教研室主任王竹溪教授领导和组织理论物理方面的教学与科学研究工作。

“文化大革命”后,高崇寿恢复了物理学的教学和科学研究工作。1980年8月,他在美国斯坦福直线加速器中心进行学术访问研究期间,由于车祸颅脑严重受伤,经过紧急抢救,做了颅脑手术和治疗。手术后,高崇寿的右半身完全瘫痪,有26天丧失即时记忆能力。后来恢复了记忆力,经过顽强的训练和锻炼,逐步恢复了生活和工作能力。1981年4月,高崇寿重新恢复了他所致力的物理学教学和科学研究工作,在两年的时间里,他除了进行教学工作外,还进行粒子物理理论的科学研究,发表了11篇粒子理论的学术论文,1983年5月被聘为北京大学教授,1984年1月被国务院批准为博士生指导教师。

高崇寿致力于我国物理学的教学和人才培养工作。1985—1997年,担任国务院学位委员会学科评议组成员; 1985—1990年,任国家教委物理学教材编审委员会委员兼理论物理教材编审组组长; 1990—1995年,任国家教委高等学校物理学教学指导委员会主任委员兼理论物理教材建设组组长;1995—2001年,任国家教委高等学校物理学与天文学教学指导委员会主任委员。

1982年3月,高崇寿给全国理论物理研究生系统讲授 “群论及其在粒子物理学中的应用”,后来撰写成专著和教材出版。1982年7—8月在北京市物理学会组织的讲座上系统讲授了 “误差理论和实验的数学处理”,培养了大批大学物理教师。1993年8月,高崇寿作为国家教委高等学校物理学教学指导委员会主任委员,正式提出 “物理学是整个自然科学的基础,是高等理科教育中的重要组成部分。基础物理课是理科各学科的重要基础课,是培养和提高学生科学素质、科学思维方法和科学研究能力的重要基础课程。基础物理学教学要使学生系统地了解和掌握物理学的基本知识、基本概念、基本规律和基本方法。因此基础物理课的主线应该是物理学,并且不应该只是物理学的许多具体知识的堆积,而应该系统地完整地介绍物理学的基本规律和基本方法,提高学生的物理学科学素质。” “基础物理课的内容是系统介绍物理学的最基本的部分。基础物理课的内容不仅要包含经典物理学的基本内容,也应该包含理论物理学和近代物理学的重要基本部分。” “为了区别于以经典物理学内容为主的物理类专业的普通物理学,把非物理类专业的物理学课程正式定名为基础物理学。”1994年7月,高崇寿提出 “物理学是整个自然科学的基础,是不断发展的学科。但是在物理系学生学习的课程中,内容多是经典物理学的部分,近代物理学的部分占得很少。特别是作为主要基础课的普通物理学中,近代物理学的内容很少,不到1/5。我们要培养在21世纪从事物理学工作的学生,但不能让学生在学校里主要学到的是19世纪及以前发展的经典物理学的知识。作为主要基础课的普通物理学中,就应该包括经典物理学和近代物理学两部分的内容。” 教育指导委员会的工作有力地推动了各高等院校基础物理的教学和课程建设。高崇寿为发展我国物理学教育,培养优秀的大学生和研究生作了大量的工作。

1991—2001年,高崇寿担任北京大学物理系学术委员会主任、1994年起担任中国高等科学技术中心顾问委员会委员;1990—1996年,担任全国近代物理研究会顾问,1996年起担任全国近代物理研究会名誉理事长,1994年起担任全国高等学校理科非物理类专业基础物理研究会理事长。高崇寿是中国电子科技大学名誉教授、高级特聘研究员,河南师范大学名誉教授,浙江大学、山东大学、山东师范大学、内蒙古大学、苏州大学、江西师范大学、燕山大学等校的兼职教授。1987—1995年高崇寿担任 《北京大学学报 (自然科学版)》 编委会主任,还多年担任?中国科学》 编委、《科学通报》 编委、《Chinese Physics Letters》 编委、《Communication in Theoretical Physics》编委、《高能物理与核物理》 编委。

1962年起,高崇寿师从周光召,进行粒子理论的探索研究,首先研究强子的对称性理论和强子的分类,对当时新发现的强子的性质进行了系统的分析。高崇寿在1963—1964年期间提出了赝标介子和矢量介子的质量之间的平方等距关系,K-π=K*-ρ,指出从这个关系可以推广为假定介子的质量分裂参数与自旋宇称无关,并以此为据对已发现的大量介子在SU(3) 八正法理论的基础上进行分类。这个平方等距关系对以后探索强子结构模型的动力机理提供了重要启示。1965年,北京大学、中国科学院原子能研究所、中国科学院数学研究所、中国科学技术大学等4个单位的39位教师、学者组成北京基本粒子理论组,进行粒子理论的系统理论探索研究。北京基本粒子理论组提出和建立了强子的相对论性结构理论—层子模型,使人们对强子的结构规律认识大大推进。高崇寿参加北京基本粒子理论组的研究工作,并对层子模型中介子的相对论性结构波函数的性质在瞬时作用近似下作了普遍、系统的研究。1965年,层子模型的工作把强子的结构模型推进到建立在相对论性的理论基础上,在当时国际上是重要的前沿先进成果,在1966年北京举行的亚洲及太平洋地区物理讨论会上,层子模型理论受到了高度的评价。层子模型获1982年国家自然科学奖二等奖。

1974年起,高崇寿继续在粒子物理、高能核物理、高能宇宙线物理发展的前沿开展唯象理论研究工作,即紧密联系实验发展的理论研究工作。研究的内容涉及强子的对称性理论; 强子结构和强作用动力学; 电弱统一理论的发展和扩充; 超出标准模型的新物理的研究; 超高能宇宙线新现象机理的研讨和新粒子的探寻; 高能多粒子产生的强子集团理论和新现象的机理; 高能重离子碰撞中π介子干涉学理论的研究; 超高能重离子碰撞中实现核物质相变的分析研究等前沿领域。在国际与国内学术刊物上先后发表学术论文120篇,著作6部。

对强子的对称性分析、强子结构和强作用动力学的探索

高崇寿在20世纪70年代研究了新发现的重要粒子J/和γ的性质,立即研究了它们可能是什么类型的粒子以及如何进一步从实验上区分不同可能性的判据,讨论了它们的分类、质量和衰变行为。根据对实验中显现的规律性的分析,他于1977年首先提出和讨论了强子结构中存在双夸克的观念。国际上从实验结果确定不稳定强子自旋、宇称长期采用的都是 “螺旋度振幅分析方法”, 他在1984年提出并发展了一种新的在J/粒子的辐射衰变中确定衰变产物自旋、宇称的 “有效相互作用分析方法”,具有同样的普遍适用性。他所参加研究的强子结构和强作用动力学获1985年国家教委科技进步二等奖。1997年他普遍讨论和提出对于实验中发现的一种类型的新强子,可以根据其衰变行为确定它是介子还是胶球,或者是混合态的普遍的判别方法。高崇寿在粒子的对称性分析领域的学术专著 “群论及其在粒子物理学中的应用”获1997年国家级教学成果二等奖、获1998年国家教委科??进步二等奖。

对电弱统一理论的发展和扩充、超出标准模型的新物理的探索

在1978年实验验证确立了60—70年代发展建立的电磁相互作用和弱相互作用统一的SU(2)×U(1) 电弱统一理论。高崇寿在1979年起和周光召共同研究电弱统一理论在原有的SU(2)×U(1)理论基础上进一步扩充的可能性。他们指出电弱统一对称性最简单的扩充有三种,即SU(2)×U(1)×U(1) 对称性,SU(2)×SU(2)×U(1) 对称性和SU(3)×U(1)对称性,进一步证明了如果考虑把SU(2)×U(1)电弱统一理论扩充为SU(3)×U(1) 电弱统一理论,从普遍的物理要求出发,存在而且只存在两种可能的方案。国际上许多学者探讨了SU(3)×U(1) 电弱统??理论,但都只研究了其中的一种方案,另一种方案还没有人发现、提出和研究过。他们提出并且系统地研究了新的SU(3)×U(1)电弱统一理论,指出如果电弱相互作用具有这种SU(3)×U(1)对称性,则要求温伯格角满足一个很强的约束条件sin2θw≤0.250 (现在实验值为sin2θw=0.23117±0.00016); 在弱相互作用中还存在一种新的守恒量Sw,它是一种整体对称性对应的守恒量,在对称性破缺后仍然保持守恒; 理论还预言应该存在更多的规范玻色子和费米子,质量很重,并且其中有些粒子电荷的绝对值大于1,由于新的守恒定律的限制,它们中许多会表现为相当稳定的粒子,这些都可以在实验上进行检验。这4种扩充方案中哪一种正确还有待未来实验的检验。

1990年高崇寿等对于SU(2)×U(1) 电弱统一理论中唯??还没有发现的粒子——Higgs粒子进行了研究,考察自然界存在两个Higgs多重态的情形。证明从普遍的物理要求出发,只有5种情形是被允许的。并且如果有一个Higgs多重态不是二重态,则实验上能观测到的Higgs粒子将从质量上分为两组,一个中性粒子质量较轻,其余的粒子质量至少要重一个数量级。这些Higgs粒子虽然很重,但衰变宽度并不大,仍属于窄宽度粒子。这些性质可以作为在实验中辨认这类Higgs粒子的依据,这些预言都可以在以后的实验中检验。

超高能宇宙线新现象物理机理的研究和新粒子的探寻

1978—1981年超高能宇宙线物理中观察到一系列重要的新现象。高崇寿从1982年起与何祚庥共同研究出现这些新现象的物理原因,系统分析后指出: 如果观察到的超高能碰撞中产生的粒子多重数和横动量的反常增长为进一步的实验所最后确认的话,可能是来自于夸克由亚夸克组成的结构效应,这些亚夸克的结构效应可以进一步在超高能对撞机实验中进行检验,并提出了相应的实验建议。1982年第21届国际高能物理会议超高能物理报告中这个结果受到了高度的评价。

1995年,何祚庥、高崇寿等对高能宇宙射线发现的奇特事例进行了再分析。指出1972年云南宇宙射线站观察到的奇特事例中,观察到的应是一个带单位正电荷、质量比质子至少重45倍、寿命长于0.403纳秒的新粒子。这个奇特事例可能来自冷暗物质宇宙线粒子和核子的碰撞。1996年和实验物理学家们合作研究分析了国外宇宙线实验中的奇特事例,指出1975—1979年Kolar金矿实验中发现的几个奇特事例也可能是稳定的重粒子,其中一个事例显示出高能宇宙射线中存在质量比质子至少重38倍的稳定的重粒子。在此基础上,共同提出开展高能宇宙线中寻找新的长寿命重质量新粒子的国际合作研究建议方案,建立了进行这个研究项目的国际合作组,进行这项国际合作高能物理实验研究。

提出高能多粒子产生现象中的强子集团机理理论和探索间歇现象的机理

在高能多粒子产生的中间过程中存在强子集团的观念早在1972年就已提出来了,即多粒子产生过程是通过先产生许多强子集团,然后这些强子集团再衰变成强子。但是对强子集团性质一直没有能从实验观测的结果中提炼出清楚的进一步认识。1987年高崇寿等在研究高能多粒子产生现象时,首先提出了一套系统的理论分析方法,用这套方法可以从实验观测到的多重数对不同快度窗口的分布的实验数据中分析给出关于强子集团的大小、带电性质、衰变行为、产生机理等方面的信息,并在此基础上进而对各种高能多粒子产生中强子集团的动力机理进行分析探讨,得到强子集团的平均大小随碰撞能量的增加而增加。他所参加研究的高能碰撞过程中的统计与几何性质获1992年中国科学院自然科学三等奖。

1994年高崇寿等运用高能多粒子产生强子集团理论分析方法,分析研究高能质子反质子碰撞和电子正电子碰撞多粒子产生中多重数的快度分布实验结果,从中得到在高能多粒子产生过程中确实存在强子集团,强子集团表现为强子喷注。间歇现象是高能多粒子产生中重要的新现象。1995年高崇寿等运用强子集团机理理论进行了研究,显示多粒子产生的集团机理是实验上显现的近似的间歇行为的物理来源。

相对论性重离子碰撞中实现从强子物质到夸克胶子等离子体相变的研究

超高能重离子碰撞中可以实现在原子核的尺度范围内高温、高密度,按照理论预言有可能实现从强子物质到夸克胶子等离子体的相变。高崇寿研究从强子物质到夸克胶子等离子体的相变问题,1998年从理论上无参数地给出从强子物质到夸克胶子等离子体的相变临界温度的估值和相图。讨论在相对论性重离子碰撞中产生夸克胶子等离子体时的几个显著的信号。

夸克胶子等离子体强子化时奇异粒子的产额远大于强子物质中奇异粒子的份额,因此奇异粒子产额的增长可以提供是否产生过夸克胶子等离子体的信息,但是在相对论性重离子碰撞中即使没有产生过夸克胶子等离子体,强子的多次碰撞也会增加某些奇异粒子的产额。高崇寿提出各种奇异粒子相对产额的增长一起可以作为是否产生过夸克胶子等离子体的信号,并给出在临界温度附近夸克胶子等离子体相和强子物质相中奇异粒子相对产额的估计。

1993年高崇寿等探讨研究了在夸克胶子等离子体中产生标量胶球的机理,提出大量标量胶球的产生可以作为夸克胶子等离子体产生的一个可能的信号。在相变临界温度附近夸克胶子等离子体相的能量密度约是强子物质相的能量密度的5倍,因此测量碰撞中心区的能量密度可以提供是否产生过夸克胶子等离子体的信息。1998年高崇寿等给出从实验测量的横向能量的快度分布推测碰撞中心区能量密度的新方法。

高崇寿治学踏实、严谨,有探索精神。在科学研究中重视提出问题,认为 “只有从科学上提出重要科学问题,才是开创性研究工作的起点”,他的许多重要的研究工作都是这样开展起来的。他在从事理论物理方面的研究工作时,除了充分运用逻辑演绎的数学分析方法外,还运用综合归纳的分析方法。有一些重要的研究成果的取得,是和这两方面的紧密结合分不开的。严谨是高崇寿治学的又一个特征。为了保证不出错,他对通过复杂计算给出的结果都用不同的方法独立计算两遍,进行比较。对于理论的演绎表述,都经过反复检查核对,从不同的角度加以推敲。

高崇寿在科学研究集体中,提倡学术平等、学术民主,和同事平等讨论。即使是对自己的学生,也平等相待,坚持在科学研究探索过程中人人平等。1984年到1996年,高崇寿担任北京大学物理系理论物理教研室主任11年期间,理论物理教研室开展的科学研究方向从原来集中的3个方向发展到科学前沿的10个方向。

高崇寿参加的科学研究工作和撰写的学术专著和教材著作多次获奖: 《强子结构和强作用动力学》 获1985年国家教委科技进步二等奖; “高能碰撞过程中的统计与几何性质” 获1992年中国科学院自然科学三等奖; 《群论及其在粒子物理学中的应用》 获1997年国家级教学成果奖二等奖、获1998年国家教委科技进步奖二等奖、获1995年国家教委优秀教材奖一等奖; “粒子世界探秘” 获1998年教育部科技进步奖三等奖。合著 《粒子物理学概要》 获1991年国家教委优秀教材奖二等奖; 合著 《粒子物理与核物理讲座》 获1995年国家教委优秀教材奖二等奖; 主编的?北京大学物理学丛书》 2001年获国家教学成果奖二等奖、北京市教学成果奖一等奖。

高崇寿于1979年10月至1980年9月应邀前往美国斯坦福直线加速器中心进行研究工作。1985年10月至1987年1月,作为访问科学家先后应邀前往联邦德国柏林自由大学、美国纽约州立大学石溪分校、美国亚利桑那大学、美国布鲁克海文国家实验室、美国斯坦福直线加速器中心进行访问和合作研究。1991年10月至1992年3月担任美国明尼苏达大学物理学荣誉研究员。1993年7月至1993年8月,先后应邀前往瑞典斯德哥尔摩大学、瑞典隆德大学进行访问研究。1998年9月至1998年10月,先后应邀前往美国明尼苏达大学、美国依阿华州立大学进行访问研究。2000年7至2000年8月,应邀前往美国劳伦兹波克利国家实验室进行访问研究。1987年7月至1988年6月担任中国高等科学技术中心 (世界实验室) 特别成员。

简 历

1934年5月5日 出生于北京市。

1953—1958年 任北京大学物理系学习。

1958—1960年 任北京大学物理系助教。

1960—1979年 任北京大学物理系讲师。

1960—1966年 任北京大学物理系理论物理教研室副主任。

1979—1983年 任北京大学物理系副教授。

1983—2001年 任北京大学物理系和理论物理研究所教授。

1984—1996年 任北京大学物理系理论物理教研室主任。

1991—2001年 任北京大学物理系学术委员会主任。

1990—1995年 任国家教委高等学校物理学教学指导委员会主任委员、理论物理教材建设组组长。

1995—2001年 任国家教委高等学校物理学与天文学教学指导委员会主任委员。

2001年—任北京大学物理学院理论物理研究所教授。

主 要 论 著

1 苏肇冰,高崇寿,周光召. π+p→A+π+K共振-近阈效应关联的研究.物理学报,1963,19: 672

2 Gao Chongshou. Eightfold way and the Classification of the strongly interaction particles. 北京科学讨论会文集.Proceedings of the Peking Symposium on Science,1995,89—109; 科学通报,1964,15: 1081;中国高等学校自然科学学报,1955,177—191

3 高崇寿. 介子共振态的强相互作用衰变. 北京大学学报 (自然科学版),1964,10: 241

4 北京大学物理系基本粒子理论组. 瞬时相互作用下介子结构波函数的一些探讨 (Ⅰ) 瞬时相互作用下介子结构波函数的一般性质. 物理学报,1976,25: 316

5 北京大学物理系基本粒子理论组. 瞬时相互作用下介子结构波函数的一些探讨 (Ⅱ) 膺标介子和矢量介子的谐振子模型. 物理学报,1976,25: 415

6 高崇寿. 新发现的重粒子γ(9.5) 是什么性质的粒子. 高能物理与核物理,1978,2: 311—317

7 Chou Kuangchao,Gao Chongshou. A model of electro-weak interaction in SU(3)×U(1) gaoge theory. Scientia Sinica,1980,23: 566—573

8 Gao Chongshou,Chou Kuangchao. Possible SU(4)×SU(3)×U(1)model. Phys. Rev.,1981,D23: 2690—2701

9 Gao Chongshou,Wu Dandi. SU(2)×U(1)×U(1) models which are slightly different from the Weinberg-Salam model. Phys. Rev.,1981,D23:2686—2689

10 Gao Chongshou,Ho Tsohsiu. Information about subquark from experiments on superhigh energy cosmic ray. Commun. Theor. Phys.,1982,1:617—627

11 Gao Chongshou. The self interaction potential of Higgs field in SU (n)grand unification theory and the spontaneous symmetry breaking. Collections of Meeting on the Gauge Field and Other Physical Problems. 1982. 135

12 Gao Chongshou,Yan Wuguang,Ye Jun,et al. On the experimentaldiscrimination of the spinand parity of ξ (2220). Proceedings of the Workshop on Colliding Beam Physics. 1984. 243

13 Gao Chongshou. Electro-weak unified theory ang releted problems.Commun. Theor. Phys.,1986,5:533—548

14 Chao Weiqin,Gao Chongshou,Meng Tachung,et al. Statistical anddynamical aspects of hadronic clusters in high-energy collisions: Statistical methods. Phys. Rev.,1987,D36:2702—2709

15 Gao Chongshou,Gao Yuanning. Constraint on two Higgs scheme in SU(2)×U(1) model. Proceedings of the Beijing Workshop on Weak Interactions and CP Violation. 1990,145—155

16 Chao Weiqin,Gao Chongshou,Zhu Yunlun. Increase of K+/π+ ratio induced by secondary collisions in relativistic heavy ion collisions. Nucl.Phys.,1990,A514: 734—748

17 Chao Weiqin,Gao Chongshou,Meng Tachung,et al. Statistical anddynamical aspects of hadronic clusters in high-energy collisions: Tests and conjectures. Phys. Rev.,1990,D41:838—844

18 高崇寿,曾谨言. 粒子物理与核物理讲座. 北京: 高等教育出版社,1990

19 高崇寿. 群论及其在粒子物理学中的应用. 北京: 高等教育出版社,1992

20 Gao Chongshou. Signatures of quark gluon plasma in relativistic heavyion collisions. Proceedings of International Symposium on Advanced Topics of Quantum Physics. Eds: Liang J Q,Wang M L,Qiao S M,et al. 1993. 236—247

21 Ching Chengrui,Ho Tsohsiu,Gao Chongshou,et al. A re-interpretation of the exotic event observed in the cosmic ray at Yunnan Cosmic RayStation. Science in China,1995,A38: 954; 何祚庥,庆承瑞,高崇寿等. 云南宇宙射线站奇特事例的再分析. 中国科学,1995,A25:596—601

22 Gao Chongshou,Li Xueqian,Lu Wei. Glueball production from thequark-gluon plasma. Phys. Rev.,1995,C52: 421—424

23 Gao Kaiyan,Gao Chongshou. Probable cluster effect on multiparticleproductions. Phys. Lett.,1995,B354: 138—144

24 Chen Xuelei,Gao Chongshou,Li Xueqian. New approach to ∑+→Pγand CP noninvariance. Phys. Rev.,1995,D51:2271—2278

25 Chao W Q,Gao C S,Zhang Q H. Multi-pion Bose-Einstein correlationeffects on two-pion interferometry. Journal of Physics,1995,G21:847—859

26 Gao C S,Hu J L,Lu C D,et al. Recalculations of QCD Corrections tob→sγ decay. Phys. Rev.,1995,D52: 3978—3985

27 Chen Hesheng,Dai Changjiang,Ding Linkai,et al. Search for newmassive particles in cosmic rars. Phys. Rep.,1997,282:1—34

28 Gao Chongshou. Search JPC=even++ glueballs in radiative decay of J/. Science in China, 2000, A43: 878—884;高崇寿. 在J/ψ粒子辐射衰变中寻找JPC等于偶正正胶球. 中国科学,A30: 537

29 Gao C S,Wu T. Upper bound of strange particle production in relativistic heavy ion collisions. Journal of Physics,2001,G27: 459—463

30 Zhang Jingshan,Ma Zongbiao,Gao Chongshou. Estimation of local energy density in relativistic heavy-ion collisions. Chin. Phys. Latt.,2001,19:1015—1017

相关参考

高崇民是中国共产党党员、全国人民代表大会代表,曾任政协全国委员会副主席、中国民主同盟中央委员会副主席。因受林彪、江青反革命集团的迫害,一九七一年七月二十九日逝世于北京,终年八十一岁。从爱国斗争开始光辉

高崇民,名恩浚,字健国,号崇民(意为崇爱民众),1891年11月14日出生于辽宁省开原县柴河沟靠山屯一农民家庭。父高东园是一穷苦知识分子,以教书为业。高崇民自幼随父在家乡读书。1909年,考入奉天省立

·高崇熙高崇熙,无机化学家和化学教育家。研究工作涉及无机合成和分析、有机合成和分析、化工生产等领域。他在无机合成研究中有重大发现。为中国化学试剂与硬质玻璃的生产曾做出了贡献。在化学教育工作中,他重视实

王珞丹(1984年1月30日-),内地女演员,毕业于北京电影学院表演系本科。2007年,王珞丹因在赵宝刚导演的青春励志剧《奋斗》中出演“米莱”而走红。2008年,再次在赵宝刚的电视剧《

王琼是明朝的军事人物,他经历了成化、弘治、正德和嘉靖四个皇帝,从六品官做到了户部、兵部和吏部尚书一品大员,王琼生平有三大功绩为人所称赞,一是治理漕河;二是,平定宸濠叛乱;三是,总制西北边防。人物简介>

葛洪,晋朝时代的医学家、博物学家和制药化学家,炼丹术家,著名的道教人士,人称葛仙翁,他在中国哲学史、医药学史以及科学史上都有很高的地位。人物简介>葛洪是中国东晋时期有名的医生,字稚川,自号抱朴子,丹阳

葛洪,晋朝时代的医学家、博物学家和制药化学家,炼丹术家,著名的道教人士,人称葛仙翁,他在中国哲学史、医药学史以及科学史上都有很高的地位。人物简介>葛洪是中国东晋时期有名的医生,字稚川,自号抱朴子,丹阳

历史人物 王珞丹个人资料_王珞丹人物简介,王珞丹个人资料_王珞丹人物简介

王珞丹个人资料_王珞丹人物简介 中文名:王珞丹 英文名:May 国家或地区:中国内地 生日:1984-01-30 出生地:内蒙古自治区赤峰市 职业:演员 星座:水瓶座

历史人物 王珞丹个人资料_王珞丹人物简介,王珞丹个人资料_王珞丹人物简介

王珞丹个人资料_王珞丹人物简介 中文名:王珞丹 英文名:May 国家或地区:中国内地 生日:1984-01-30 出生地:内蒙古自治区赤峰市 职业:演员 星座:水瓶座

·姚錱个人人物简介姚錱,实验形态学家,细胞生物学家,实验肿瘤学家。毕生围绕着细胞的生长和分化及其调节控制这一重大的生物学问题,或从正常的发育,或从肿瘤细胞异常的分化深入探索,在基础研究和应用研究两方面