知名人物 张志三人物简介

Posted 色心

篇首语:引诱肉体的是金钱和奢望,吸引灵魂的是知识和理智。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了知名人物 张志三人物简介相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

知名人物 张志三人物简介

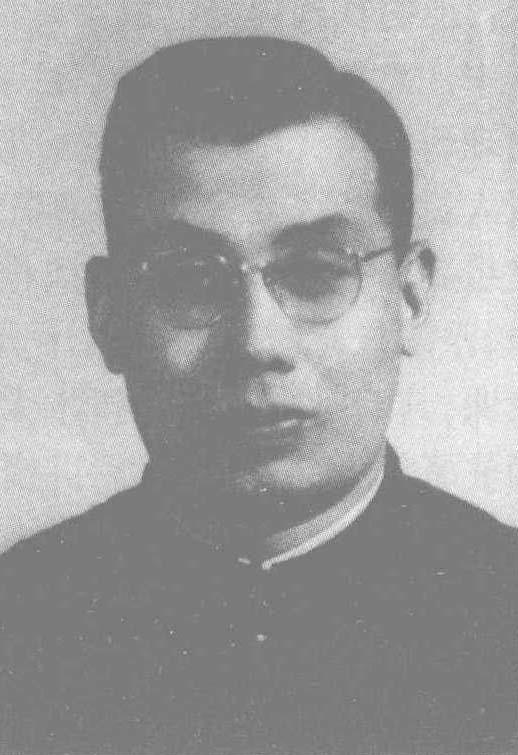

·张志三

张志三,光谱学家。早期致力于原子发射光谱应用的研究。建立较完善的分子光谱实验室,为我国光谱学的发展做出了贡献。热心进行激光光谱的应用研究,促进了我国激光物理,原子、分子物理的发展。

张志三,1920年6月出生于河北省玉田县。在北平读高中时,日本侵略军占领了北平城,因无法忍受奴化教育,只身逃难到昆明,并于1939年考入西南联合大学,1943年毕业于该校物理系。

几十年来,张志三一直在光学领域中工作,偏重光谱学的研究。工作初期,参加光学显微镜的制造,其后转入实用光谱的发展工作。50年代为我国建立了分子振动光谱实验室,推广拉曼光谱与红外吸收光谱研究及应用。改革开放后,致力于激光光谱的应用研究。张志三多次参加制定我国光学的发展规划,曾任中国物理学会常务理事,中国光学学会副理事长,基础光学专业委员会主任委员,原子与分子物理专业委员会主任委员等职,并是多所重点大学的兼职教授。他是我国首批博士生导师,先后招收硕士、博士生16名,他们在国内外已成为一批重要的科技力量。张志三在研究工作中注意发挥中青年的骨干作用,鼓励他们勇挑重担。在他担任物理研究所光学研究室主任期间,一方面自编教材,加强对年轻科技人员的业务培训,同时多方筹措经费,购置研究设备来支持各研究组工作,为此后的大发展作出了努力。除了组织和参与研究工作,张志三对教育事业也十分关心。50年代中,他曾在北京大学兼课,其后对中国科学技术大学物理系光学专业的发展和提高也倾注了巨大的心血,先后讲授了“分子光谱与分子结构”“高等光学”等课程。在几年教学期间,认真备课,除了阅读有关经典专业著作外,还参阅近代文献,选择其中水平高、成就显著的内容充实在讲义中,使之能反映出科学的进展。

参与制造光学显微镜

张志三大学毕业后,应严济慈之聘进入北平研究院物理研究所(昆明),参加制造光学显微镜的工作。显微镜的放大倍数约为150倍,这是为满足当时学校的需要而进行的一项工作。张志三的工作是把磨制成的光学透镜配成显微镜的物镜及目镜,并检验光学系统的光轴以便能生成清晰的图像。在一年多的时间内,制成了50架显微镜,缓解了抗战时期后方部分学校的需要。严济慈对工作人员的要求是严格的,例如他要求用清洗玻璃透镜所用的酒精、乙醚等必须十分纯净,把这种清洗剂滴在干净的玻璃板上蒸发后,在液滴处要不留下任何痕迹才能使用,否则就再蒸馏。又例如,在装配光学系统的过程中,他常常亲自进行检查。使张志三养成了严格、科学的治学精神。

1946年,张志三回到了北平并在北平研究院的物理研究所进行光谱工作。他先后观测了几种碱原子的光谱线的加宽效应,粗略地说,这种效应属于原子碰撞问题。1948年冬,实验大楼被国民党军队占据而改成北平城防司令部,工作就被迫停止了。

推广发射光谱分析技术

中华人民共和国成立后,张志三继续在物理所工作。50年代初,上级交付他一项紧急任务,要求检查美国在朝鲜战场上投掷的细菌弹各组成部分的元素成分。张志三利用光谱分析技术完成了这项任务,为此,他得到了卫生部的奖励。

发射光谱分析技术在钢铁工业、有色金属工业、地质采矿等方面都有广阔的应用。应各方面的要求,物理所于1952年年初举办学习班,为有关厂矿培养技术人员约20人。同年夏,钢铁局邀请张志三等去湖北黄石市的钢铁厂协助建立发射光谱分析实验室,其内容有两个,一是建立快速分析法,二是确定微量杂质元素的含量。当时还没有光电记录的设备,只能利用照像方法来记录光谱线。在炼钢过程中,从炉中提取钢水到得出分析结果,最快也得四五分钟,为了满足炼钢的需要,张志三及其同事们尽量缩短分析时间,在不影响精度的条件下,采取流水作业,在3分钟的时间内可以完成一个样品的数种杂质的定量分析。

在光谱定量分析中,不仅要求分析速度快,而且要求有可靠的精度。在分析中,不论使用电弧还是电火花作为激发光源,都是不稳定的,即使是同一样品,光谱线的强度也起伏不定。为了消除光源不稳定性所带来的过大误差,需要利用不同元素的光谱线的强度差来确定元素的含量。当元素的含量在一定的范围内时,谱线的强度差同含量成正比,基本上不受光源不稳定的影响。张志三及其同事的主要工作便是精选用来测定其强度差的光谱线对。经过半年的努力,出色地完成了钢铁厂的工作。

建立分子光谱实验室

本世纪40年代,原子光谱的理论研究已趋成熟,分子光谱还有多方面的问题需待解决,50年代张志三的工作转向分子光谱,及其应用的研究。当时大连石油研究所(现在的大连化学物理研究所)提出确定国产石油成分及石油质量的任务,张志三即同他们合作,在物理所建立了拉曼光谱实验室,承担国产石油的鉴定工作。

石油的成分很复杂,包含着各种碳氢化合物,不同地区所产石油的成分不同,有的地区的石油成分以烷烃类为主,而另一地区则以芳香族和环烃族为主。石油不仅是重要的燃料,而且也是多种有机化学制品的原料,因此,搞清石油的成分是急待解决的问题。石油中每种分子都有其特征振动光谱。因此,利用拉曼光谱技术便可以认定分子。而拉曼光谱线的强度则反映分子的浓度。张志三等人的工作便是制定测定样品中分子浓度的实用方法,用此方法便能进行日常的石油分析工作。其中重要的一环是研究如何建立测定拉曼光谱线的标准强度的问题。为此要消除照像乳胶对不同光谱波段的感光灵敏度对光谱线产生的影响,减小光源的激发时间不同及激发强度不同对拉曼谱线强度造成的起伏等。这样,便可减小不同条件下可能发生的分析误差。经过近两年的工作,制定出了可行的日常分析技术,为我国石油工业的拉曼光谱分析奠定了基础。

在拉曼光谱的研究方面除了石油分析外,还进行了弱键的研究,特别是氢键的研究,氢键的重要性在于它在凝聚相中无所不在,特别是在生物系统中。氢键是一种特殊的化学键,当羟基中的氢原子被类似分子中的电负性原子氧所吸引时,便可形成氢键。氢键比寻常化学键弱,但强于范德瓦尔力。氢键在凝聚相中显示出若干不寻常的现象,例如水、酒精之类的分子是由氢键联合起来而成为大分子的,因而水、酒精便不易蒸发;当水凝结成冰时,也出现了热缩冷胀的反常现象。张志三等利用拉曼光谱技术观测了若干种分子的氢键结合方式,其中罗谢尔盐(KNaC4H4O6·4H2O)是研究的对象之一。它含有4个结晶水,当时的一个论点是4个结晶水有两种不同的键联方式,并基于此,导出罗谢尔盐的铁电效应;而另一种论点认为4个结晶水在罗谢尔盐中的结合方式是相同的。前一种是红外吸收光谱的结论,后一种为中子衍射的结论。张志三等在实验中多次观测,结果没有能证明罗谢尔盐中的4个结晶水有不同的结合方式。其后在红外吸收光谱中也得到了同样结果。时至今日,氢键的性质仍是一个热烈讨论的课题。

为了全面开展分子振动光谱的工作,还必须建立红外吸收光谱实验室。拉曼光谱与红外吸收光谱的结合可以提供较完整的分子振动知识,从而成为研究分子结构的有效手段。在中国科学院的支持下,于1958年从原德意志民主共和国购置了当时最新型的红外吸收光谱光度计及有关附件与配件。从设备上讲,分子振动光谱的实验室大体完备了。在当时,物理所的分子光谱实验室颇为国内同行所注意,不少单位派人来参加工作,先后进行过物理、化学、生物、天文等方面的研究课题。其中包括分子成分分析,分子结构的测定。当时的分析工作主要是确定合成物质或天然物质中所含分子的种类及主要成分。在两年的时间内,在这方面积累了相当多的资料。

开拓激光光谱的应用

1979年夏,张志三率团出访原德意志联邦共和国,在近两个月的时间里共访问了6个著名的研究机构并参加了第四届国际激光光谱会议及激光应用会议,归途中经巴黎,访问了巴黎大学的光学实验室。

自本世纪40年代以来,经典光学的发展比较缓慢,国际的研究主力转而发展新兴的固体物理及原子核物理。但自1960年激光问世以后,光学又焕发出新的生命力。由于激光具有方向性、单色性、高强度等特性,在科学研究、工业生产、国防建设、医疗制药等方面有广阔的应用前景。国内在60年代初也开展了一些工作,但显得零散重复,“文化大革命”又迫使许多工作中断。通过这次访问,张志三具体地了解了国外当时光学研究的发展情况及趋势,深感国外科技发展迅速,人员交往频繁,而我们自己在过去十多年中停步不前。相比之下,他对已逝的时日深为惋惜,感到快速发展我国的科技事业刻不容缓!

张志三回来后不久,科学院拨了一笔经费来充实已被削弱了的光学实验室。一方面从国外购进了一批新设备,同时张志三也招收到了研究生,各研究组得到了加强。张志三虽已非年轻人,在处理日常的研究室事务外仍参与研究工作。他仍惦念中断已久的弱键的光谱研究,这种研究在80年代初已成为弱键联的中性复合物动力学的问题,在研究气相与液相之间的关系中占重要地位。但这项研究需要高分辨的光谱设备。而当时国内还无法解决,尤其缺乏合适的激光光源,于是他选择色心激光器件为起点。所谓色心,即晶体格子中的点缺陷:在离子空穴俘获一个或多个电子,这些点缺陷在许多晶体中是很普遍的,过去对卤化碱晶体,如NaCl、KCl晶体等已作了很多研究。当这种缺陷出现在卤化碱晶体中时,晶体会呈现美丽的色彩,从紫色到红色,这由格子的性质确定,故名为色心。色心的光学物理之所以重要在于它可以作为优良的激光介质。利用不同类别的色心,可以在0.8—4μm波长范围内产生激光,这是色心激光器独特的优点,而别的类别的激光器如染料激光器不能在这个波长范围内产生激光。另外,这种激光器是宽带调频和连续工作更便于产生超短脉冲,因此,它可能成为有用的激光光源。张志三及其研究生选择了LiF晶体中的F+2色心作为研究对象,这种色心有强的偶极矩,较大的斯托克斯位移足以使其自吸收减小,而且效率高,并在1~2μm区域内有宽的发射带,这些性质使得这种晶体成为很有发展前途的激光介质。其缺点是稳定性不高,其原因当时尚不清楚。张志三等试图产生浓度较大稳定性较高的F+2色心。他们利用放射性钴为辐照源,在各种不同条件下辐射不同来源的晶体以寻求产生高浓度的F+2色心的实验条件。从荧光光谱中可以证明产生的F+2色心的密度能满足制造激光器的要求,在低温下也有较长的稳定性。但不同来路的晶体在同一实验条件下,色心的稳定性差别很大。这可能由于不同杂质的干扰所致。虽然用于实验的晶体都是国内生长的最优质的晶体,但荧光显示光晶体中有杂质存在。他们的研究证明了制作色心激光器必需有高纯的、尺寸足够大的晶体。这些研究对于发展色心激光器提供了重要的参考材料。

除了激光光谱外,张志三十分重视用激光的方法获得有特殊性能的、在国民经济中有广泛应用前景的新型材料。他相信利用激光技术来制备新的高硬度材料是有经济效益的,因此同一位研究生合作,研究碳化硅微粒产生的技术。碳化硅超细粉末可烧结成各种固体部件,用途很广。利用激光引发的化学反应可以有效地产生碳化硅超细粉,当时在国内尚未见诸报导,但在国外已开始了这种研究。张志三等的研究内容是以高功率二氧化碳激光来照射C2H4及CH4的混合气体,当实验条件适当时便可产生碳化硅的球形颗粒,其平均半径约为300埃。研究的重点是探索能产生颗粒大小均匀、不发生凝聚现象并且产额较高的实验条件。这种技术的结果可以应用于生产。目前,用激光化学的方法来得到各种超细微粒已是一种常用的技术。张志三及其合作者对此做出了贡献。

张志三于80年代末离开了科研第一线,退休后他仍关心着科学的最新发展及其应用,并开始科普创作,以通俗的语言介绍科学上的新成就,以便使更多的人了解科学的进展及其对社会发展的作用。

简 历

1920年6月22日 出生于河北省玉田县。

1939~1943年 在西南联合大学物理系学习,毕业。

1943~1946年 任北平研究院物理研究所助理员。

1946~1949年 任北平研究院物理研究所助理研究员。

1949~1989年 任中国科学院应用物理研究所(1958年起改名为物理研究所)助理研究员(1949)、副研究员(1953年1月)、研究员(1978年3月)。

1989年 退休。

主要论著

1 张志三,关德舒,徐文俊.利用拉曼光谱进行石油馏分分析.化学学报,1956,22(6):524

2 张志三,张洪钧.罗谢尔盐的振动光谱.物理学报,1959,15(10):559

3 王庭籍,张志三.LiF晶体中F+2心的研究.光学学报,1982,2:445

4 王庭籍,张志三.F+2心光致电离的研究.光学学报,1982,2:558

5 赵圣之,张志三,张泽渤.利用激光诱发化学反应产生SiC超细粉的研究.硅酸盐学报,1988,2:189

相关参考

张志和张志和是唐朝著名诗人,代表作《大易》《玄真子》《渔夫词》等,原本是唐朝官员,后因官场、家事而弃官弃家,纵情山水,游遍大江南北。张志和最终因醉酒失足落水而死,结束了孤单漂泊的后半生。唐代诗人张志和

张志和张志和曾经担任过翰林待诏、南浦县尉等职,在官场沉浮多年已无奋斗之志,加上母亲和妻子相继离世,他更加感慨人生无常,于是弃官弃家游历江湖,肆意后半生。董其昌赞他“历代唯张志和可无愧色”。张志和子女>

张志和,字子同,他是古代著名的大诗人,据传闻,张志和此人三岁能读书,六岁做文章,十六岁明经及第,有人曾评价张志和的诗句语意惊拔,有目空千古之慨,那么,想知道张志和是哪个朝代的人吗?下面小编将为您介

·张志澄张志澄,茶学家、茶树栽培专家。长期从事茶叶科研、生产和教育工作。提出了合理密植的概念,为茶园速生、丰产的理论作出贡献;设计并大面积推广了“树木环绕,果茶间作”具有江苏特色的生态茶园;积极推行茶

·张志英张志英,脉冲技术和精密跟踪雷达专家。我国防空导弹武器制导站技术主要创业者之一。早年从事无线电技术研究工作和通信技术工作。50年代末从事防空导弹型号研制工作,70、80年代负责我国第一代防空导弹

明朝内阁首辅张志发,生于公元1573年,去世于公元1642年,是山东淄博人氏,于明天启十年代温体仁之位,成为内阁首辅。 万历二十九年,张志发高中进士,此后入仕。入仕不久,因为上书言:&ldquo

明朝内阁首辅张志发,生于公元1573年,去世于公元1642年,是山东淄博人氏,于明天启十年代温体仁之位,成为内阁首辅。 万历二十九年,张志发高中进士,此后入仕。入仕不久,因为上书言:“陛下您厌恶

张志韩贵州贵阳人,1900年生。北京大学经济系毕业。国民革命军北伐时,从军入闽,任福建政治分会秘书长。1927年8月任福建省政府委员兼秘书长。1927年任第一届立法院立法委员,续任第二、三、四届立法委

问王通、张志和、罗隐之事迹王通,字仲淹,隋龙门人。幼笃学,仁寿间西游长安,上太平十二策,知谋不用,退居河汾教授。受业千数,如薛收、房玄龄、李靖、魏征等,皆北面受王佐之道。仿《春秋》作《元经》,又为《中

《辽史》 记录辽朝史事的纪传体史书。元脱脱等奉敕修。全书一百一十六卷,包括纪三十卷、志三十一卷、表八卷、列传四十五卷。记载辽代(907~1125)和建国以前的契丹及西辽的历史。末一卷是《国语解》