中国历史 战国编钟

Posted 青铜

篇首语:敢说敢作敢为, 无怨无恨无悔。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了中国历史 战国编钟相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

中国历史 战国编钟

战国编钟

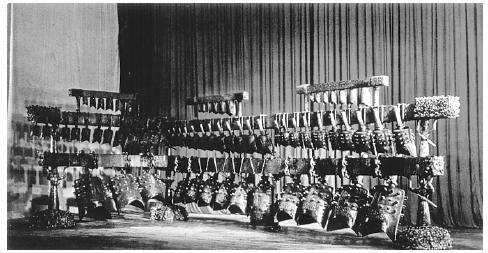

湖北随州曾侯乙墓1978年5月出土。这套编钟共64件,依照铜钟的大小和音高次第成组悬挂,故称编钟。总重量达二千五百多公斤。这种乐器是我国古代用于祭祀典礼和宴飨的礼乐器。编钟分8组3层悬挂在钟架上,最上层的叫钮钟,分3组共19件。中间和下层的钟叫甬钟,共45件。每件甬钟外表刻有“曾侯乙乍时”和有关音乐内容的铭文。在下层中间还有一件与甬钟不同的镈钟。根据钟上所刻铭文来看,镈钟是楚王送给墓主人曾侯乙的。编钟和镈钟加起来共65件。

编钟的钟架系铜木结构。由两列三层漆绘木质横梁,连成曲尺形。钟架长10.79米,高2.73米。上层3条横梁由两根木质圆柱支撑,中下两层横梁则由6个青铜佩剑武士用头和双手承顶,结构十分牢固。这套编钟的出土,说明战国时期音乐艺术已达到相当高的水平。此编钟现陈列在湖南省博物馆。

战国编钟

学习建议:这幅图画为配合说明第8课中“钟鼓之乐”而设置的。学习时,仔细观察编钟的结构和设置,思考:1.编钟铸造的难度。回忆第5课《灿烂的青铜文明》中青铜器的铸造过程,想象重达2500公斤,共64件,分为钮钟、甬钟,钟架上还有青铜武士等,这是多么复杂、庞大的铸造过程。2.铸造工艺的精良:每个编钟都能发出两个乐音,其基调属现代“C大调”,总音域包括五个八度。可见其铸造工艺是相当复杂、精致。3.编钟的艺术价值:这套编钟虽然在地下埋藏了二千四百多年,但音乐性能仍然很好,音域宽广、音色优美、音调准确,还能演奏古今中外乐曲,在世界音乐史上是罕见的。它又是世界上最雄伟、最庞大的青铜乐器,是我国青铜铸造工艺的骄傲,反映了战国初期青铜冶铸业的生产技术已达到了极高水平。

相关参考

编钟的特点是形状不尽相同,但钟身都绘有精美的图案。用途是用来演奏。来历是:在西周时期就有了编钟,那时候的编钟一般是由大小3枚组合起来的。春秋末期到战国时期的编钟数目就逐渐增多了,有9枚一组的和13枚一

湖北省博物馆:被誉为「”世界第八大奇迹”,六十五件青铜编钟到武汉是一定要去省博物馆的。因为馆里藏着闻名于世的曾侯乙墓出土文物。座落在东湖边的省博物馆,规模宏大,是仿春秋战国时期的楚国建筑。目前展出的主

曾侯乙墓于1978年发掘于湖北随州擂鼓墩,这是战国早期的一位姬姓曾国君主曾侯乙的墓葬。此墓在发掘之初即发现有古老的盗洞,似已被盗。然而,当人们揭开墓顶的盖板时,发现十多具棺材飘浮在满池的浊水之中,正是

编钟由若干大小不同的“钟”组成,每一个钟体上都饰有简单的兽面,内腔是空的。编钟的编制有许多种类,东周时期的编钟以九枚一组的居多;较大的编制以曾侯乙编钟(曾侯乙墓出土的编钟)为代表,共计六十四枚,分三层

浅谈曾候乙编钟对中国音乐史的重大意义怎么写?急编钟的发声原理大体是,编钟的钟体小,音调就高,音量也小;钟体大,音调就低,音量也大,所以铸造时的尺寸和形状对编钟有重要的影响。根据文献记载和出土文物,发现

曾侯乙编钟,战国早期文物,1978年出土于湖北随县(今属湖北随州)曾侯乙墓,现珍藏在湖北省博物馆,为该馆的镇馆之宝,被列入首批禁止出境展出的文物清单中。曾侯乙编钟,重达五千多斤,是由六十五件青铜编钟

说起金编钟的历史,还得追溯到乾隆年间。公元1790年,乾隆五十五年,经过康熙、雍正两位皇帝的励精图治,到了乾隆王朝,正是史称“康乾盛世”的顶峰。乾隆皇帝统治下的大清帝国国富兵强,它拥有东起库页岛、西至

在湖北省博物馆,与曾侯乙编钟齐名的镇馆之宝就是越王勾践剑。宝剑藏千年,谁人能识君?越王勾践剑从它出土的那一刻起,身上就带了诸多谜团,也许直到今天,人们还在破解的过程之中。千年宝剑仍寒气逼人上世纪60年

一九七七年九月,驻扎在湖北随县(今湖北省随州市)城郊擂鼓墩的人民解放军在扩建营房的过程中,偶然发现了战国初期的曾侯乙墓,这是一个面积比长沙马王堆汉墓大六倍的「”超级古墓”。第二年五月,曾侯乙编钟的出土

乾隆皇帝风光无限,号称"古稀天子""十全老人"。在他80大寿来临之时,世界各国使臣纷纷来京纳礼朝贡。为了显示皇朝的尊贵和富足,乾隆决意打造一套金编钟作为大寿庆典之用。这套皇宫御制的金编钟瑞兽为纽,两条