中国历史 王浚联姻鲜卑假诏承制

Posted 鲜卑

篇首语:不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了中国历史 王浚联姻鲜卑假诏承制相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

中国历史 王浚联姻鲜卑假诏承制

王浚是两晋间最强劲的独立势力之一。

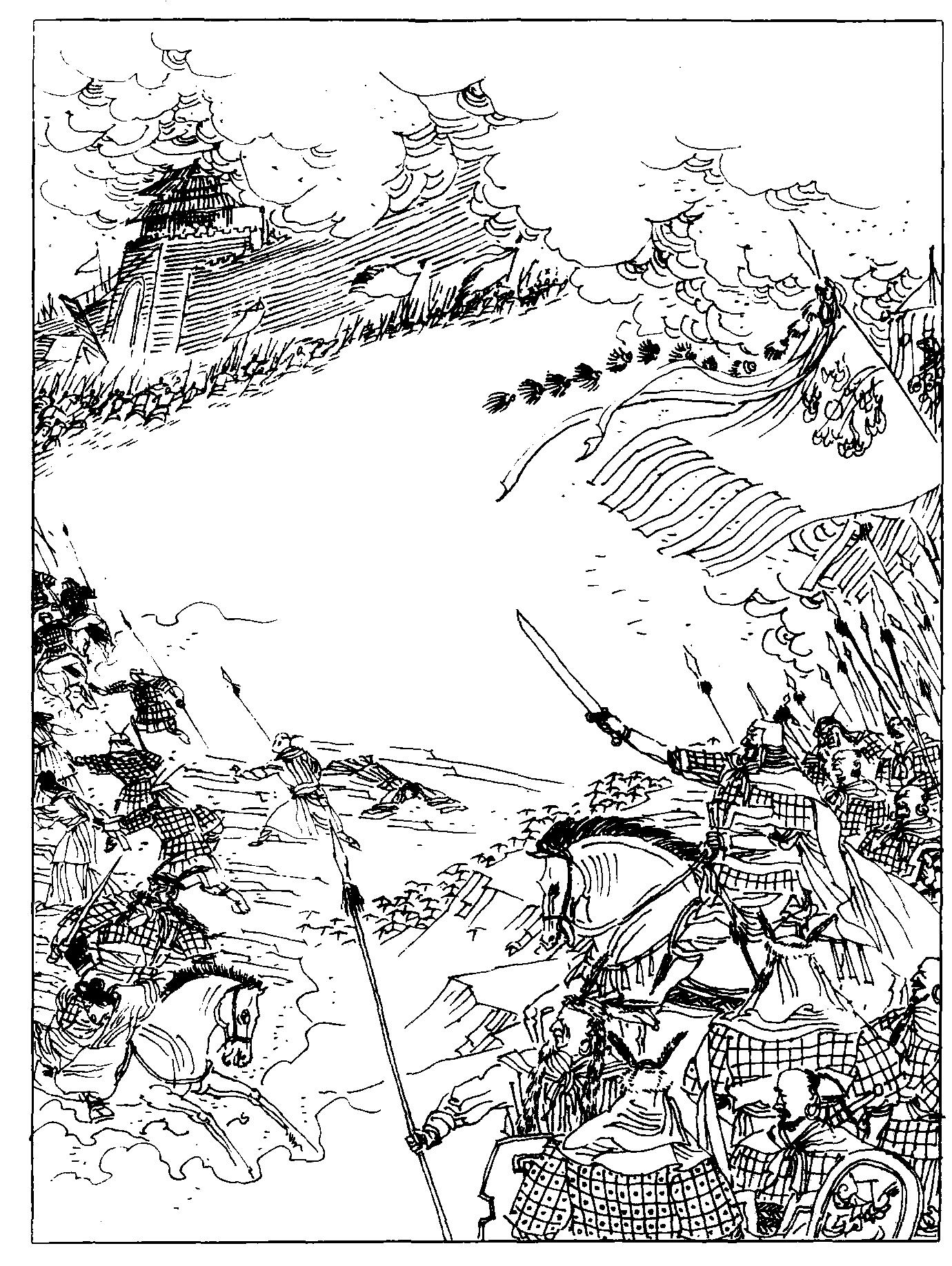

王浚字彭祖,太原晋阳 (山西太原西南) 人,祖上世代为高级武官,袭父王沈爵为博陵郡公。母亲赵氏,本为良家女,因贫贱出入王家,生王浚。王家起初不把王浚列为子弟,15岁那年,王沈死,无子,亲戚共立王浚为嗣。惠帝元康 (291—299) 初年,为东中郎将,镇守许昌。愍怀太子幽闭许昌时,承贾后旨意,与黄门孙虑共同杀害太子,由此升迁宁朔将军、都督幽州诸军事。看到朝廷昏乱,各种力量蜂起,天下滔滔,为着保全自己,结好少数民族,把女儿嫁给鲜卑人务勿尘,另一女儿嫁给苏恕延。到赵王伦纂位,三王起兵讨伐时,王浚拥众挟持两端,阻绝檄书,使其境内士庶皆不得参与。成都王司马颖想讨伐他,但没顾得上。司马颖向内进兵,杀害长沙王司马乂,王浚为司马乂不平。司马颖上表请晋帝任和演为幽州刺史,暗地让和演杀王浚,吞并其部下。和演同乌桓单于审登商议,邀请王浚游赏蓟城南清泉水,打算汇合时杀王浚,碰上天下暴雨,兵器没抽出,没能刺杀成。审登以为是天助王浚,把阴谋告诉了王浚。王浚与审登暗暗包围和演,和演举着白旗向王浚投降,被杀。王浚召务勿尘,率鲜卑兵晋兵二万人伐司马颖,攻克邺城,士众暴掠,杀人甚众。鲜卑人大掠妇女,王浚命令百姓敢有私自隐藏妇女者斩,于是沉易水死者八千人。自此,开屠杀百姓的先例。王浚还屯于蓟。晋怀帝以王浚为司空、领乌桓校尉,王浚上表请封务勿尘为大单于、 辽西郡公, 其别部大飘滑、 其弟渴别部大屠瓮等皆为亲晋王。永嘉 (307—313) 中,王浚布告天下,假称受诏以皇室规格设官分职,建立皇太子。为政苛暴,将吏贪残。 相关参考 (252年-314年),字彭祖,太原晋阳(今山西太原)人。时期将领,之子。长驻北方疆土并与北方边族交往频繁。但永嘉之乱后生不臣之心,亦与段部鲜卑交恶,最终被石勒所败。> 母亲赵氏出身贫贱,只因常 安北将军王浚与司马颖向来有矛盾,这次司马颖劫了惠帝,王浚就想报复。他索性纠合鲜卑两大部落,并和司马越的弟弟、宁北将军东嬴公司马腾联合,共同前往邺城来讨伐司马颖。司马颖派北中郎将王斌及石超等出兵。发兵之 安北将军王浚与司马颖向来有矛盾,这次司马颖劫了惠帝,王浚就想报复。他索性纠合鲜卑两大部落,并和司马越的弟弟、宁北将军东嬴公司马腾联合,共同前往邺城来讨伐司马颖。司马颖派北中郎将王斌及石超等出兵。发兵之 公元304年,正是“八王之乱”之时。幽州刺史王浚引进段氏鲜卑来对付成都王司马颖。鲜卑乘机大掠中原,抢劫了无数财富,还掳掠了数万名汉族少女。回师途中一路上大肆奸淫,同时把这些汉族少女充作军粮,宰杀烹食。 秦始皇三十七年,即前210年,秦始皇外出巡游,在平原津这个地方病倒了。秦始皇对“死”字很忌讳,于是群臣中没有人敢提始皇死后的事。不久,秦始皇病情加重,他才命令中军府令掌管符玺的赵高给长子扶苏写诏书 人物志 王浚是一个怎么样的人,王浚历史评价,王浚人物生平事迹简介 字士治,弘农湖县(在今河南灵宝县西)人。出身官吏之家。浚博览古籍,有大志。但不修名行,不为乡人所喜。曾于宅前修路,宽数十步,人皆以为太过。浚曰:“吾欲使容长戟幡旗。”众皆笑之。浚曰:“陈胜(秦末起义领 晋朝人物中文名:王浚别名:王彭祖国籍:西晋民族:汉族出生地:太原晋阳(今山西太原)出生日期:252年逝世日期:314年职业:将领官职:司空,乌丸校尉封爵:博陵公王浚人物生平庶子入嗣王浚母亲赵氏出身贫贱 石勒勒兵约期,将要攻击王浚,而担心刘琨等袭击其后,沉吟未发。张宾进道:“击敌国当出其不意,将军经日不行,岂有后顾之忧?”石勒道:“是的,怎么办?”张宾道:“刘琨、王浚名同为晋藩,其实仇敌,若给刘琨写上 > 王浚出身于官僚世家,自幼博览群书,“恢廓有大志”,并自视甚高。>> 泰始八年(公元272年)六月,益州牙门将张弘阴谋作乱,刺死益州刺史皇甫晏。王浚升任益州刺史,出兵平定了叛乱,以功封关内侯。他 历史人物 王浚王濬是一个人吗_王濬怎么读_王濬生平事迹_王浚楼船下益州 本名:王濬别称:王璿、王璇字号:字士治、小字阿童所处时代:西晋初年民族族群:汉族出生地:弘农郡湖县(今河南灵宝西)出生时间:206年去世时间:286年1月18日主要成就:在益州创建水军,灭吴之战中首入