白马将军公孙瓒兵败袁绍

Posted 公孙

篇首语:有志者自有千计万计,无志者只感千难万难。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了白马将军公孙瓒兵败袁绍相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

本文目录

白马将军公孙瓒兵败袁绍

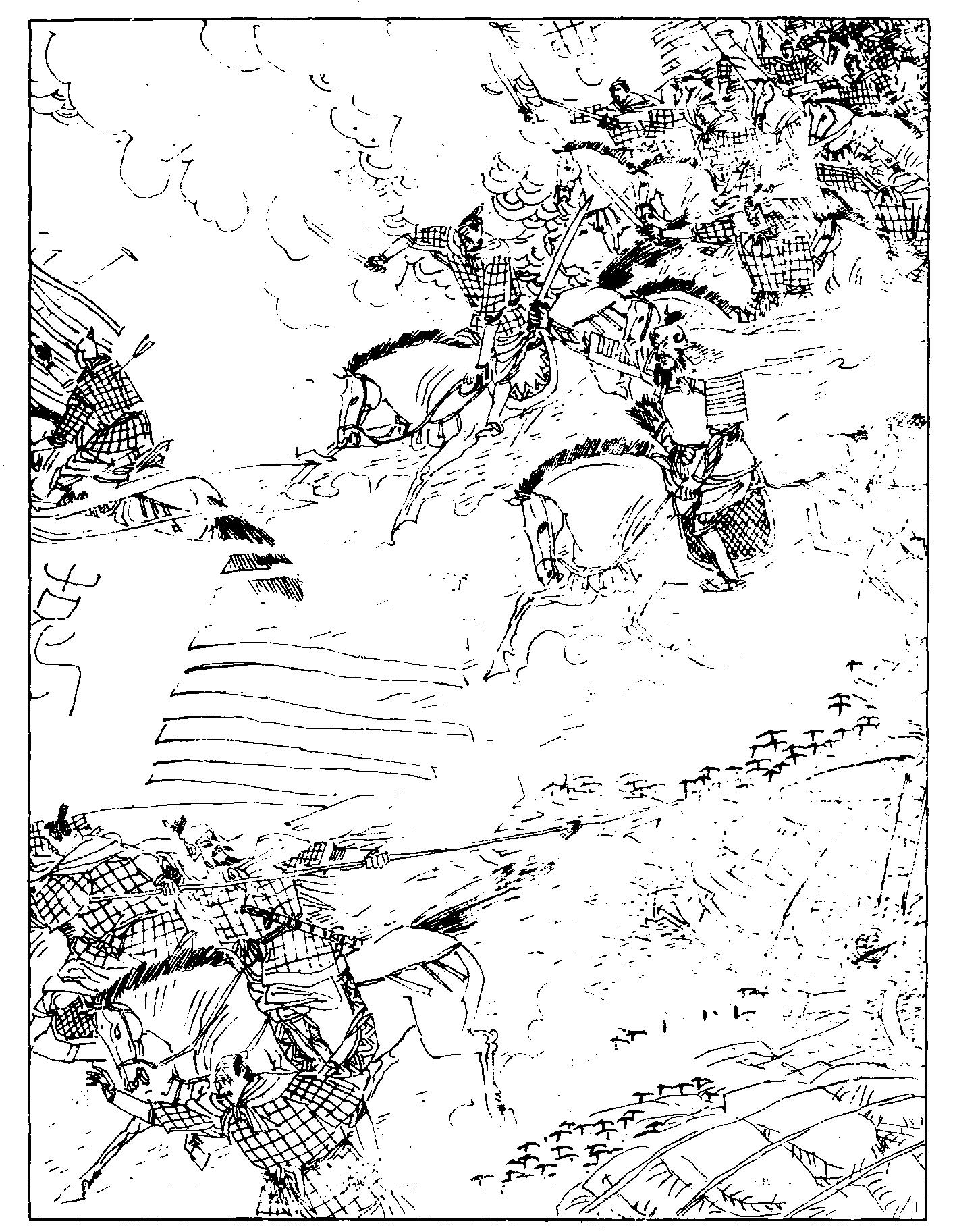

说起公孙瓒,有个很威风的绰号,叫“白马将军”。当时的幽州,范围广泛,大致在现在的河北、辽宁一带。游牧民族如乌桓经常突袭汉朝边疆,劫掠人口财物。乌桓人擅长骑兵,来往如风,让以步兵为主的汉王朝很痛苦。当时公孙瓒担任幽州守将,敢打敢拼,每次敌军来临,都大声呼喊,热血沸腾,率领士兵奋勇作战,如同是进攻自己的仇人一样。正是凭着高昂的斗志,公孙瓒屡战屡胜。公孙瓒好骑白马,身边的几十个亲随也都骑着白马,等到手握兵权之后,又从军队中选择了三千精兵,全部骑乘白马,号称“白马义从”。每当打仗时,公孙瓒率领白马义从冲锋在前,乌桓骑兵望风而逃。一时之间,白马将军公孙瓒名扬天下。

加上191年公孙瓒大破青州黄巾军30万,威震天下,之后,公孙瓒除去幽州牧刘虞,把幽州的政权、军权牢牢抓在手中。朝廷赐予公孙瓒都督幽州、青州、冀州、并州四州军务的权力,公孙瓒的声望、功业达到巅峰。可是否极泰来,公孙瓒拥有了幽州之后,就如同过惯了苦日子的人忽然得到了聚宝盆,每天就知道窝在一角数钱玩。公孙瓒变得异常贪婪暴虐,肆意盘剥百姓,强迫周边的少数民族交纳沉重的财物,供自己个人享受。

尤其是在和袁绍的几次大战失利之后,失去逐鹿中原雄心的公孙瓒做出了一系列荒唐的决策。

当时,民间有传言,说:“燕国的南疆,赵国的北界,中央有个不能合拢的仿佛一个磨刀石的地方,只有那里可以躲避乱世。”公孙瓒认为易县就是传言中说的那个地方。于是公孙瓒把自己的大本营迁移到易县,在那里环绕城池挖了十道战壕,在里面筑造高达十五六米的土丘,然后在上面修建高楼。公孙瓒手下在易县附近家家建筑高楼,易县这个地势平坦的地方凭空多了上千家高大的碉堡。而公孙瓒居住的主城在竟然高达三十多米,如此浩大的功臣,当花费多少人力物力。高楼还不算什么,公孙瓒囤积了粮食三百万斛,一斛在汉代就是一百斤。在那个粮食赛过珠宝的乱世,公孙瓒竟然囤积了3亿斤大米!这么多大米怎么来的?是公孙瓒的部队自己种的?是按照市价从老百姓手上买的?当然不是,那个时候除了曹操的部队搞搞屯田,自己勉强能够养活自己,无数的军阀包括公孙瓒,都是依靠掠夺来获得粮食供给。公孙瓒疑心很重,在自己的城堡里修建重重铁门,可是还不放心,公孙瓒不相信任何成年男人,他专门下令,凡是七岁以上的男子,都不能进入他的城堡。七岁的小孩,在公孙瓒心中已经具备了刺客的潜质。公孙瓒专门训练了一批大嗓门的女人传达命令,吼起来一里外的人都可以听到。如果有公文传递的话,都是用绳子吊上城楼。

从此,公孙瓒就在自己的巨型城堡中,整天和美女喝酒淫乐,过着极为腐朽奢华的生活。昔日叱咤风云的白马将军,竟变成整天沉醉在美女石榴裙下的缩头乌龟!

公孙瓒的这些做法最直接的弊端,就是让自己孤立起来。以往,公孙瓒和将士们一同吃喝,一同议事,无论是胜利也好,失败也好,军队的凝聚力、战斗力都很强。可是现在大将们根本见不到统帅,以往那个坚毅果敢的主帅,现在已经变成只相信女人只知道做缩头乌龟的胆小鬼了。渐渐的,将领们心中堆积了许多不满。

当有人问起公孙瓒这么做的原因时,公孙瓒还一副智者的模样。公孙瓒说:“想当年我在塞外驱逐叛变的乌桓部落,在孟津扫荡青州的黄巾,我天真的以为平定天下指日可待。但是到了今天我才发现,这天下的乱局并非是我能够结束的。既然如此,不如让我们暂且罢兵,努力耕田,积蓄力量,等待时机。兵法有云:‘百尺的高楼就不能进攻,’而我现在却有数千坚固的城堡,有3亿斤大米。等到把这些粮食吃完了,估计天下大势也就有了分晓。”公孙瓒在打了几次败仗之后,改变以往积极进攻的作战方针,以防守作为应对乱世的策略。

公孙瓒面对乱世,一心依靠坚固的城壕来进行抵御,可是就像是历代统治者苦苦维修长城一样,花费了无数金钱,可是当敌军来临是,长城能起到的作用微乎其微。难怪康熙发上谕向天下臣民宣言:“守国之道,惟在修得民心。民心悦则邦本得,而边境自固,所谓‘众志成城’者是也。”秦汉修长城挡住了外地,却挡不住内乱。唐宋修长城,最终却都被异族轻松跨越。公孙瓒一味以武力夺取天下,以暴力对待边疆民族,用杀戮对待不同声音,就算是城堡再高,又有什么用处呢?

建好城堡的第二年,袁绍已经平定了青州、并州,强势进攻幽州。公孙瓒的碉堡确实发挥了重大作用,袁绍要平定幽州,就要啃一个又一个,足足几千个硬骨头。可是,公孙瓒的算盘打得好,却远远跟不上形势的变化快。袁绍在谋士的建议下,以主力包围公孙瓒一位将领的城堡,开始持续进攻。这位将领急忙向主帅公孙瓒求救。可是公孙瓒却拒绝发兵,他的理由是,只要我救了一个人,那以后所有人都只会等待救兵,不肯努力打仗了,结果那位将军兵败被杀。公孙瓒的部下看到主帅如此薄情,人人都是透心凉,这样的主子,干嘛还要为他卖命呢?随着袁绍的推进,先是一两个,后来是几十个成百上千个,无数公孙瓒的部下不战而降。

袁绍的部队很快就攻到了公孙瓒的主城下。公孙瓒垂死挣扎,派自己的儿子去邀请黑山的黄巾军进攻袁绍军队的后路,黑山军和公孙瓒唇亡齿寒,果然带着十万人来救援公孙瓒。可是,袁绍拦截到公孙瓒派出的信使,知道了行军动向,就冒充援军伏击公孙瓒,公孙瓒大败,主力尽丧。本来还想倚仗城堡对付几天,可是袁绍听了谋士的建议开挖地道,一直挖到了最中央公孙瓒的主楼,公孙瓒知道自己必败无疑,又出狠招。公孙瓒竟然先杀掉自己的妻子、儿女,然后引火自焚。

曾经叱咤风云的白马将军,竟然落得如此下场!只是,公孙瓒到死也不明白,为什么自己的数千碉堡,还守不住自己的宝座。

历史百科 官渡之战

到了公元200年,曹操已消灭吕布、袁术,击败刘备,袁绍则消灭了公孙瓒,中原地区形成两雄并立的局面。

公元200年2月袁绍派大将颜良围攻白马县 (今滑县东北)。4月曹操引兵救白马,关羽冲进颜良阵中,斩了颜良,绍军败走,解了白马之围。曹军撤回时,袁绍率大队人马渡河追赶曹军。追到延津 (古黄河渡口,今新乡市东南),曹操弃辎重诱敌,用六百骑兵战胜六千追兵,斩了袁绍大将文丑。曹操退兵防守官渡 (今河南中牟县东北),袁绍进驻阳武 (今河南原阳东南)。袁绍军队步步向官渡逼近。

当时,袁绍有十多万兵马,曹操兵马不到一万,而且军粮供应困难。袁绍谋臣沮授劝袁绍说: “曹军锐气正盛,利于马上决战; 我军人多粮多,利于拖长时间。” 袁绍不听从,于是决战开始。袁绍筑土山、起高台,向下俯射曹军; 曹操造 “霹雳车”,击毁高台。袁绍挖地道进攻,曹操在军营周围挖很深的战壕抵御。曹操常派兵奇袭袁绍的运粮部队。彼此相持一百多天,人们见袁绍势力大,多归附他。9月袁绍派淳于琼带一万人迎接运粮车队,沮授建议再派一支部队掩护,防止曹操袭击,袁绍不听从。许攸劝袁绍分兵袭击曹操的基地许昌,袁绍也不听从。许攸不得志,投奔曹操,建议曹操袭击淳于琼。曹操亲自带领五千精兵,袭击驻在乌巢 (今河南延津东南) 的淳于琼,大破淳于琼,夺走粮食。袁绍派高览、张郃进攻曹营,又无法攻下,便投降了曹操。曹军乘胜进攻,袁绍军心动摇,有的逃散,有的投降。袁绍改换装束带着八百名人马逃回黄河以北,两年后便死了。儿子袁谭、袁尚内讧,也先后被曹操消灭。

相关参考

历史人物 袁绍有一虎将,曾以800兵大破公孙瓒40000兵,军功显赫却

袁绍得到冀州之后,很快又和白马将军公孙瓒交战,双方都欲称霸河北。>>开始双方的主战场基本上都在磐河一带,话说当时袁绍的部下,有一虎将,非常得了,如果论武力,肯定敌不过颜良和文丑,但是他在袁绍部下打的仗

到了公元200年,曹操已消灭吕布、袁术,击败刘备,袁绍则消灭了公孙瓒,中原地区形成两雄并立的局面。公元200年2月袁绍派大将颜良围攻白马县(今滑县东北)。4月曹操引兵救白马,关羽冲进颜良阵中,斩了颜良

在三国演义里,赵云一出场,白马长枪就曾救了公孙瓒的驾。且看原文:袁绍大怒曰:“谁可擒之?”言未毕,文丑策马挺枪,直杀上桥。公孙瓒就桥边与文丑交锋。战不到十余合,瓒抵挡不住,败阵而走。文丑乘势追赶。

东汉末年皇室衰微,军阀割据。出身卑贱的公孙瓒凭借军功一路高升,官至前将军。他驱逐乌桓、大败黄巾,雄踞幽州、青州及冀州大部,当时锋芒远胜四世五公之后、豪族名士尽附的袁绍,曹操就更不在话下。公孙瓒为何最终

东汉末年皇室衰微,军阀割据。出身卑贱的公孙瓒凭借军功一路高升,官至前将军。他驱逐乌桓、大败黄巾,雄踞幽州、青州及冀州大部,当时锋芒远胜四世五公之后、豪族名士尽附的袁绍,曹操就更不在话下。公孙瓒为何最终

东汉末年皇室衰微,军阀割据。出身卑贱的公孙瓒凭借军功一路高升,官至前将军。他驱逐乌桓、大败黄巾,雄踞幽州、青州及冀州大部,当时锋芒远胜四世五公之后、豪族名士尽附的袁绍,曹操就更不在话下。公孙瓒为何最终

东汉末年皇室衰微,军阀割据。出身卑贱的公孙瓒凭借军功一路高升,官至前将军。他驱逐乌桓、大败黄巾、雄踞幽州、青州及冀州部分地区,锋芒远胜四世五公之后、名士尽附的袁绍,曹操就更不在话下。那公孙瓒为何最终又

东汉末年皇室衰微,军阀割据。出身卑贱的公孙瓒凭借军功一路高升,官至前将军。他驱逐乌桓、大败黄巾、雄踞幽州、青州及冀州部分地区,锋芒远胜四世五公之后、名士尽附的袁绍,曹操就更不在话下。那公孙瓒为何最终又

公孙龙的“白马非马”“白马非马”是春秋战国时期名辩学派代表人之一的公孙龙的著名论辩。公孙龙(约前325年——前250年)是战国末期赵国人,善于论辩,曾在赵国平原君家当门客几十年。“白马非马”是公孙龙名

历史人物 公孙龙生平简介 公孙龙的白马非马 公孙龙属于哪个学派 公孙龙白马非马论 名家离坚白派

本名:公孙龙字号:字子秉所处时代:赵国(前403年—前202年)民族族群:华夏族出生地:赵国主要成就:名家人物 公孙龙,字子秉,生卒年不详(约前320年—约前250年之间),华夏族,名家人物,赵国人