知名人物 陈锡生人物简介

Posted 数字

篇首语:当你毫无保留地信任一个人,最终只会有这两种结果,不是生命中的那个人,就是生命中的一堂课。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了知名人物 陈锡生人物简介相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

知名人物 陈锡生人物简介

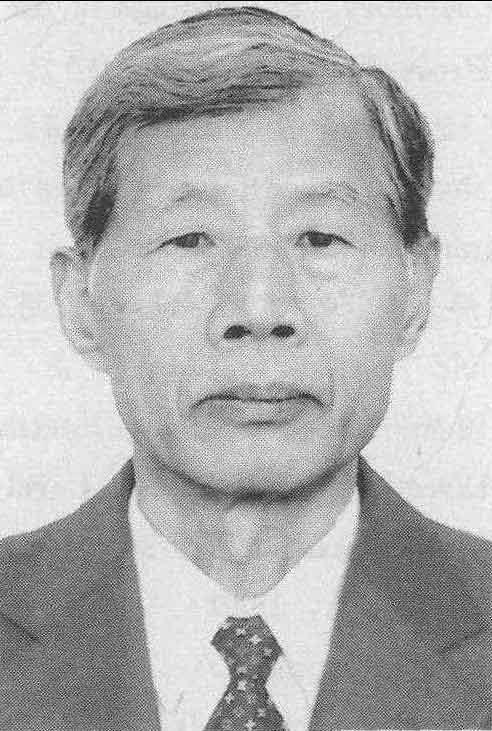

·陈锡生

陈锡生,程控交换技术专家,中国通信学会会士。在国产大容量数字程控交换机的研制中曾发挥重要作用,在引进的S1240数字程控交换系统的消化吸收中成绩突出,对我国通信网迈向程控化作出了突出贡献。在话务理论及其工程应用上颇有建树,提出了新型数字交换网络系列化的阻塞计算方法。

陈锡生,1934年8月13日出生于江苏省无锡市,祖籍泰州市,父辈长期居住于常州市。1951年在省立常州中学毕业后,曾考入清华大学土木工程系。因父亲长期在邮局工作,青睐于邮电行业,所以于1951年改入江苏省邮电训练班学习,毕业后工作年余又于1953年9月进入南京电信学校市话特别 (大专) 班学习,1956年2月毕业后留校工作。1958年南京电信学校升格为南京邮电学院,陈锡生一直在该校任教,历任讲师、副教授、教授。

40余年来,陈锡生长期从事电话交换技术的教学与科研工作。在教学方面,除了本科教学以外,还培养了20名硕士研究生,并多次参与大型程控交换培训班的教学活动,编写了6种教材,包括普通高等教育 “九五” 国家级重点教材 《现代电信交换》,曾获得原邮电部优秀教材特等奖、一等奖和原机电部优秀教材二等奖。

20世纪80年代初期,正是我国通信网迈向程控化的年代。陈锡生作为项目负责人,与江西省邮电科研所合作,成功研制了CKJ128门程控用户交换机。这是我国最早自主研制的程控用户交换机之一,获得原邮电部科技进步二等奖。

1983年,原邮电部拟引进S1240数字程控交换系统,先后派出两批专家到比利时贝尔电话制造 (BTM) 公司考察和学习。作为第二批专家组副组长,陈锡生于1983年8月至1984年1月在比利时BTM公司进修,学习掌握了当时世界上先进的全分布式数字程控交换系统,在专家组中发挥了业务先导的作用。1984年初回国时,正值我国正式引进该系统的生产线,成立上海贝尔电话制造公司,于是他立即以满腔的热情和旺盛的精力投入到S1240系统的消化吸收和培训工作,并率先把数字程控交换技术作为高校本科教学内容,编写了各种教材和专著,为S1240系统的国产化和技术、管理人才的培养作出了贡献。

80年代中期,大中容量数字程控交换机的研制列入国家“七五” 攻关项目。陈锡生作为子课题 “程控交换机环境模拟器”的项目负责人,组织南京邮电学院交换教研室、数字电路教研室共同攻关,取得成功,获得原邮电部 “七五” 攻关项目一等奖。

90年代以来,我国自主研制的大容量数字程控交换机取得群体突破,这是我国通信网内国产机逐渐走向主导地位,通信设备制造业开始走向世界的重大里程碑。陈锡生积极参与了其中中兴公司的ZXJ系列数字程控交换机的研制和总体设计,在ZXJ系列机的开发与应用中发挥了重要作用。

陈锡生在程控交换机总体设计和软件开发、话务理论及其工程应用等方面颇有建树,特别是在新型数字交换网络的阻塞研究方面取得了突出成果。他在交换技术领域发表论文50余篇,出版著作11种。由于他在教学和科研工作上成绩突出,1985年获得江苏省优秀教育工作者称号,1991年获得江苏省优秀研究生导师称号,并于1991年享受政府特殊津贴。他还兼任信息产业部通信科技委委员,网络与交换技术专家组成员,《中兴通讯技术》 杂志编委会副主任,中国科普作家协会会员。

陈锡生1986年加入中国农工民主党,1988~2002年,历任第七届、第八届和第九届全国人大代表; 中国农工民主党第十届、第十一届和第十二届中央委员、中央常务委员,江苏省委员会第六届、第七届和第八届副主任委员。

为我国通信网程控化作出突出贡献

80年代以来,我国公用通信网向程控化迅速发展,引进了S1240数字程控交换系统生产线,并成立了中外合资的上海贝尔电话制造公司; 设立了一系列国家级攻关项目,许多单位纷纷研制程控交换设备。90年代初,通过 “七五” 攻关,成功研制了中大容量的数字程控交换机,所谓的 “巨大中华” (指巨龙、大唐、中兴和华为四大电信公司) 又成功地实现了群体突破。于是“三条腿”并举,直接引进、合资生产和自主研制的三种程控交换设备迅速进入通信网,使我国通信网迈入了程控化的时代。在这一具有重要历史意义的通信网变革的过程中,陈锡生全身心投入,作出了突出贡献。

1. 在程控交换机研制和软件开发中成果累累

80年代初,陈锡生与江西省邮电科研所合作,成功研制了128门程控用户交换机,是国内最早自行研制的程控用户交换机之一,于1986年获得原邮电部科技进步二等奖。程控交换软件量大而复杂,是程控交换的关键技术,他作为项目负责人,不仅完成了总体设计,还独自完成了全部软件的开发,并在当时仅有的Z80单板机上完成了软件的预调试和联机测试。

在 “七五” 攻关项目 “中大容量数字程控交换机研制” 中,陈锡生担任其子课题“程控交换机环境模拟器” 的负责人。庞大复杂、技术含量高的程控交换支撑软件开发难度大,而环境模拟器是程控交换支撑软件中不可缺少的重要部分。他当时任南京邮电学院交换教研室主任,知人善用,组织了糜正琨、殷一民、成际镇、张金良、余辉定、龚世耀和张洁蓣等人的研制组,群策群力,合作攻坚,于1991年3月通过了邮电部在上海组织的鉴定。鉴定结论认为,该环境模拟器的研制成功,填补了我国的空白,达到了80年代中期的世界水平。

从80年代末期起,陈锡生还参与了中兴通讯公司一系列程控交换设备的研制。1989年,他应该公司的邀请,实地考察了该公司引入的500门数字程控用户交换机的结构和性能,提出了将其改造为小容量公用网数字程控交换设备的总体要求和软件修改方案。事后又指派殷一民和张金良到中兴公司进行研制和软件开发,实现校企合作,研制出的500门数字程控交换机在农村公用网中获得了极为成功的应用。接着他还提出了从500门升级为2000门的总体方案。90年代中期,陈锡生又投入了中兴公司的大容量ZXJ10机总体方案的研究,分析、比较和吸收了世界上各种先进的分布式控制的设计思想,成功设计了ZXJ10机的分布式控制结构。1994年5月在北京举行的专家审定会上,陈锡生详尽介绍了ZXJ10机的总体方案及其特色,得到与会专家的一致肯定。采用这一方案的ZXJ10机在国内以至国外都获得成功应用,成为我国具有自主知识产权的国产程控交换机的著名品牌。

2. 在引进的S1240数字程控交换系统的消化吸收中成绩突出

历史证明,邮电部于1984年引进S1240数字程控交换系统生产线的决策是正确的,对我国通信网的现代化起了重要的作用。S1240已成为我国通信网中主要的程控交换机型。当时采取的技术路线是大力进行消化吸收,吸取其先进技术为我所用,并不断增加国产化的比重。陈锡生通过1983年在比利时BTM公司的进修,基本掌握了S1240的设计思想和软件技术。对S1240软件进行了深入的剖析后,发现S1240软件的重点是有限状态机软件结构和以进程调度为核心的程控交换操作系统。他阅读了大量的呼叫处理程序,深入分析了有限状态机结构,概括出S1240软件中所用的几种不同的有限状态机程序结构及其CHILL语言程序; 对于操作系统,他进行了全面的消化,特别是对进程调度和管理给出了深人而详尽的描述。

针对消化吸收成果,陈锡生陆续编写和发表了一系列的科技专著、培训教材和研究论文,主要有1987年在中国通信学会交换技术年会上发表的 《S1240软件技术的吸收》,1987年8月在《电信科学》 上发表的 《用于程控交换软件的有限状态机及其CHILL程序结构》,1988年出版的 《S1240操作系统》 和1993年出版的 《S1240程控数字交换系统》 等。此外,他作为当时国内为数不多的掌握S1240技术的专家之一,还为上海贝尔电话制造公司的技术人员进行出国预培训,并为全国各地电信部门的技术人员进行S1240培训。

3. 培养和培训了大批程控交换专业人才和技术人员

通信网的程控化不仅需要先进的数字程控交换设备,更需要大量的高素质人才,包括掌握程控交换技术的维护、运营、管理和规划设计以及研制、开发和生产等多方面、多层次的人才。而当时电信等部门大多数人只熟悉纵横制交换机,了解程控交换技术的人才非常缺乏,因此对程控交换技术人才的培养迫在眉睫。陈锡生为此投入了大量的时间和精力。他一方面从事通信工程专业本科教学和研究生培养工作; 一方面又为全国各地电信部门和一些研发部门、设备制造公司的技术和管理人员,进行了数十次程控交换技术培训。培训工作有些是在南京邮电学院内进行,有些是直接去电信部门或通信设备公司,还曾远去新疆、青海等地为边远地区培训通信人才。培训内容包括S1240、F150、5ESS、AXE10等机型,以及程控交换原理、软件技术、操作系统等;并不断与通信网的迅速发展相结合,讲授7号信令、智能网、ATM交换、多协议标记交换 (MPLS)、软交换等新技术。

在当时教材和参考书奇缺的情况下,为满足培训工作以及高校通信专业的教学需要,陈锡生抓紧时机,独自或与他人合作编写了不少程控交换技术方面的教材和科技书。主要有1986年出版的 《程控数字电话交换技术入门》,1987年出版的 《程控交换原理》 和 《电话交换技术》,1989年出版的 《程控交换》,以及1994年出版的 《程控电话与话务理论》 等。特别是 《程控交换原理》 一再重印,在国内业界广泛流传,具有广大的读者群。

提出新型数字交换网络阻塞计算的系列化方法

陈锡生对与交换技术密切相关的话务理论及其工程应用有着浓厚的兴趣,从70年代起就在一些杂志和学术报告会上发表论文。主要有: 1978年在南京邮电学院科学报告会上发表的 《雅可比斯方法用于多级链路系统的阻塞计算》,将经典的雅可比斯(C.Jacobaeus) 方法推广应用于不同级数和参数的交换网络;1979年在中国通信学会交换技术年会上发表的 《对一种流行的呼损计算公式近似性的分析》 和 《计算网络阻塞的状态方程法的探讨》; 1987年在 《电信科学》 发表的 《一种计算交换网络阻塞的实用方法》。这些论文除了理论探讨外,更多的是考虑到工程实用性和解决实际问题,涉及交换机总体设计和电话网话务管理,因而引起了业界的重视。

陈锡生在这方面具有代表性的一个研究成果是对一种流行的呼损计算公式的深入分析。当时通常认为交换机中的分组选线方式接近于半有序选线方式,半有序选线时的呼损计算公式可作为随机选线的一种很好的近似简化计算。在雅可比斯方法出现以后的一些经典著作中常常可以找到这种看法,并在通信网的规划设计中得到广泛的应用。陈锡生对此一直心存疑惑,于是进行了计算机话务模拟和大量计算,用BASIC语言对8种不同次序的选线方式各做了10个小时的话务模拟。结果不出所料: 以半有序做近似的误差较大,在某些情况下根本不能采用。研究成果在1979年交换技术年会上发表后,引起了重视。一位全国知名的资深话务工程专家特来电索取全部有关资料,以作为网络规划和话务工程的计算依据。

雅可比斯于50年代初建立的针对当时纵横制交换机的链路系统呼损计算方法,奠定了条件选择交换网络阻塞计算的理论基础。随着通信网与交换技术的迅速发展,特别是各种数字程控交换系统的推出,交换网络的结构和控制方式发生了很大的变化,出现了各种类型和各种控制方式的数字交换网络。80年代涌现的分布式控制数字程控交换系统可分为两种模式: 以S1240为代表的基于功能分担的分布式控制和以5ESS—2000为代表的基于容量分担的分布式控制。我国从90年代起陆续推出的各种国产大容量数字程控交换机几乎都采用后一种模式。分布式控制的实现要有自主的或分布的数字交换网络的支持,可具有各种不同的网络拓扑结构和控制方式。在雅可比斯方法的基础上,解决这些新型数字交换网络的话务计算问题,无论在理论上还是工程应用上都是十分必要的。

S1240采用可重试逐级选择方式的多平面多级网络,其阻塞计算方法已由国外文献给出。该计算方法非常复杂,当时国内很少有人能够理解。由于我国在1984年已引进S1240,并在通信网中大规模使用,因而正确理解与通信网重要指标有关的话务计算方法并付诸工程应用就显得非常重要,同时也正是消化吸收中不可缺少的部分。为此,陈锡生首先在 《南京邮电学院学报》 和《邮电设计技术》 上发表了 《S1240数字交换网络的分析与模拟》和 《S1240数字交换阻塞计算方法》,介绍该计算方法并作了深入分析和模拟验证。继而在国外计算方法的基础上,对各种可重试逐级选择数字交换网络的阻塞计算进行了深入的研究,建立了系列化的计算方法。如同雅可比斯方法可适用于各种条件选择交换网络,该系列化的计算方法具有通用性,可适用于两级和多级网络,适用于话务参数f>1和q>1,也适用于重试分配点采用随机选择或循环选择方式。这方面的研究成果发表于 《通信学报》。第一篇是1987年第3期发表的 《可重试逐级选择数字交换网络阻塞计算》,获得中国通信学会优秀论文二等奖; 第二篇是1990年第2期发表的 《采用循环选择的数字交换网络的阻塞研究》; 第三篇是1999年第12期发表的 《分布式数字交换网络阻塞概率的研究》,则对容量分担的分布式控制数字交换网络建立了通用而严格的阻塞计算公式。至此可以认为,对于各种新型的包括功能分担和容量分担的分布式控制数字交换网络的阻塞计算,已经有了比较完整的系列化方法。

学无止境 自强不息

陈锡生在高校40余年的教学和科研实践中,面对通信技术的飞速发展,坚持学无止境,自强不息。早在50年代后期,他就在南京邮电学院交换教研室成功研制了当时国内先进的全继电器制自动交换机和小容量纵横制交换机。参考极少的国外零星资料,他设计了全部逻辑控制电路,常常通宵达旦地进行调试,而后沉浸在成功的喜悦中。70年代初,程控交换已成为发展方向。他清醒地认识到,不能浮躁求快,急于求成,必须扎实地打好基础,先把电子计算机原理掌握好。当时国内参考书甚少,他看到一本复旦大学编写的书,如获至宝,几天就通读了全书,掌握了运算器和控制器的原理和必要的软件知识。接着又自学了不断出现的8080、8086和Z80等微机的硬件结构和汇编语言。后来南京邮电学院购置了一台TQ-15小型计算机,他又如饥似渴地借来全套资料,在寒假春节期间,天天在家钻研,彻底消化了全部硬件结构和原理图,又自学了BASIC、FORTRAN等高级语言。1978年,南京邮电学院为院内教师普及计算机知识,本想请外校专家讲授,出人意料的是并无计算机专业背景的陈锡生毛遂自荐,担当起全院教师计算机培训班的主讲老师,接着又担任院内外人员参加的微机培训班的主讲,其清晰的讲解和透彻的分析获得老师和学员的一致好评。

在基本掌握了电子计算机这一强大的工具后,陈锡生更是如鱼得水。从70年代后期起,在电子计算机上进行了大量的话务模拟,对话务工程中的一些理论和实际问题进行深入的研究和探索。在那段时期,他整日在机房里工作,中午也不休息,全神注视着计算机的运行,以防出错而前功尽弃。那时几乎没有人使用计算机,学院的一台计算机几乎变成了他的专用机。

自80年代以来的10多年时间里,他始终是超工作量地忘我工作。他虽已是知天命之年,又患有高血压,其病假条都悄悄地放在口袋里,只觉得时不待我而拼命地工作、学习,再工作、再学习。研制程控用户交换机时,时间紧,难度大,他独自承担了总体设计和全部软件的设计、编程和调试。时值盛夏,那时连电风扇也没有,他伏案工作,挥汗如雨,编程用的草稿纸累起了一大堆,以惊人的精力和超常的效率在短短的几个月内就完成了研发任务。

他始终保持着旺盛的求知欲,不断地进行知识更新,乐此不疲。少年求学时的一句谚语: “学如逆水行舟,不进则退”,对他可谓是一种终生的鞭策。自强不息是他终生的信念,自强不息使他取得一个又一个硕果,使他由一个无名之辈变成国内电信界的知名人物,也使南京邮电学院程控交换学科的声名鹊起。面对层出不穷的新技术,他以锲而不舍的精神,不断地学习和掌握7号信令、智能网、ATM交换、MPLS和软交换等新知识和新技术,并高效率地编写教材和开设新课。进入花甲之年后,陈锡生仍然活跃在通信学术界。他在66岁时出版了 《ATM交换技术》,这是他潜心研究两年,阅读大量文献,融会贯通,厚积薄发的力作。尔今虽已年过古稀,但他仍然关注新技术的发展动态,并正以极大的兴趣分析研究自动交换光网络 (ASON) 中的动态光通路建立与阻塞计算等问题。

陈锡生为人正直,虚怀若谷,以诚待人。一贯厌恶阿谀奉承。对任何人一视同仁,甚至更关心暂时受到委屈而不得志的人。治学严谨,学术道德高尚,知之为知之,不知为不知,从不故弄玄虚。对求教者总是倾囊相授,毫无保留; 对自己不懂的问题则不耻下问,虚心求证。对年轻人始终是言传身教,热忱相待,求贤若渴,忘年相交。坚信长江后浪推前浪,技术将无止境地向前发展,后人终将超越前人。

简 历

1934年8月13日 出生于江苏省无锡市。

1948—1951年 在江苏省立常州中学学习。

1953—1956年 在南京电信学校市话特别 (大专) 班学习。

1958—1979年 任南京邮电学院教师。

1979—1983年 任南京邮电学院讲师。

1983—1984年 在比利时贝尔电话制造公司 (BTM) 进修。

1983—1987年 任南京邮电学院副教授。

1987—2000年 任南京邮电学院教授。

2000年 退休。

主要论著

1 陈锡生. S1240数字交换网络的阻塞计算. 邮电设计技术,1982 (1): 24—35

2 陈锡生. 程控小交换机新服务性能的软件设计. 南京邮电学院学报, 1982,2 (2): 132—138

3 陈锡生. 可重试逐级选择数字交换网络阻塞计算. 通信学报,1987,8 (3): 1—7

4 陈锡生. 程控交换原理. 北京: 邮电出版社,1987

5 陈锡生,陈昌浩,马诗英. 电话交换技术. 北京: 邮电出版社,1987

6 陈锡生,张金良. S1240数字交换网络的分析与模拟. 南京邮电学院学 报,1987,7 (2): 11—22

7 陈锡生.一种计算交换网络阻塞的实用方法. 电信科学,1987,3 (3): 47—53

8 陈锡生. 用于程控交换软件的有限状态机及其CHILL程序结构. 电信科学,1987,3 (8): 7—16

9 陈锡生. S1240操作系统. 北京: 邮电出版社,1988

10 陈锡生. 程控交换实时操作系统. 电信科学,1988,4 (1): 30—39

11 陈锡生. 程控交换机呼叫处理能力的计算. 通信学报,1988,9 (5):40—48

12 成际镇,陈锡生. 7号公共信道信令系统第2功能级的分析和模拟.南京邮电学院学报,1989,9 (1): 1—6

13 殷一民,陈锡生. 7号公共信道信令系统第3功能级的实现. 南京邮电学院学报,1989,9 (1): 7—13

14 张洁蓣,陈锡生. 7号公共信道信令系统第4功能级的实现. 南京邮电学院学报,1989,9 (1): 14—20

15 陈锡生,孙志万. 程控交换. 北京: 电子工业出版社,1989

16 陈锡生. 程控交换技术的现状与未来. 电信科学,1990,6 (1):7—13

17 陈锡生. 采用循环选择的数字交换网络的阻塞研究. 通信学报,1990,11(2): 17—24

18 糜正琨,陈锡生. 用于程控交换机呼叫模拟的事件表驱动实时模拟法.通信学报,1992,13 (1): 1—7

19 陈锡生,糜正琨. 分散控制程控交换机的环境模拟. 电信科学,1992,8 (4): 26—32

20 陈锡生. 可变扫描周期程控交换机BHCA值的计算. 电信科学,1993,9 (3):2—7

21 陈锡生,孙志万,朱先觉. S1240程控数字交换系统. 北京: 人民邮电出版社,1993

22 陈锡生,陈昌浩. 程控电话与话务理论. 北京: 邮电出版社,199423 陈锡生. 分布式数字程控交换系统的实现技术. 南京邮电学院学报,1994,14 (3):1—9

24 陈锡生. 通信网变革中的程控交换技术. 世界电信,1995,8 (1):21—24

25 陈锡生,糜正琨.5ESS-2000数字程控交换系统. 北京: 人民邮电出版社,1996

26 陈锡生. 公用网ATM交换机. 电信科学,1996,12 (8): 3—7

27 陈锡生. 广域ATM交换系统. 世界网络与多媒体,1998,6 (3):16—22

28 陈锡生,糜正琨. 现代电信交换. 北京: 北京邮电大学出版社,1999

29 陈锡生,邢剑凌. 分布式数字交换网络阻塞概率的研究. 通信学报,1999,20 (12): 92—96

30 陈锡生. ATM交换技术. 北京: 人民邮电出版社,2000

相关参考

·陈锡鑫陈锡鑫,园艺学家,园艺教育家,中国园艺产品贮藏加工学的开拓者和奠基人之一。长期从事园艺学、园艺产品贮藏加工学的教学与研究工作,是西北农学院、北京大学农学院园艺系和北京农业大学园艺系主要创办人,

在“文革”时期,有一次军委开会批评张爱萍,张爱萍这个人我以前介绍过,有名的耿直性格,对安在他头上的罪名死活也不认。这时,旁边的陈锡联用腿碰了碰他,小声说:“你就承认算了。”>张爱萍瞪了他一眼,也不管别

陈锡联其人奇事想必咱们早就有所耳闻,他个人的军事才能政治才能都可以说是一流的,这一点再新中国授军衔的时分就可见一斑了。就在这57位开国大将中,陈锡联也是其间的一位。一个人有这么高的成就必定跟他先进的思

1976年4月中旬,主持中央工作的华国锋建议叶剑英参加一些中央的工作。于是,叶剑英又开始在公众面前露面了。重新进入权力中心的叶剑英,便成了许多老帅们扳倒“文革派”的期望。>>取代叶剑英掌握军权的陈锡联

1976年4月中旬,主持中央工作的华国锋建议叶剑英参加一些中央的工作。于是,叶剑英又开始在公众面前露面了。重新进入权力中心的叶剑英,便成了许多老帅们扳倒“文革派”的期望。>>取代叶剑英掌握军权的陈锡联

中文名:詹才芳国籍:中国出生地:湖北省黄安县高桥区黑石咀村出生日期:1907年9月12日逝世日期:1992年12月2日职业:军人毕业院校:抗日军政大学信仰:共产主义主要成就:参加了黄麻起义 参加了鄂

陈锡联,军事家。汉族。(1915年1月-1999年6月10日),原名陈锡廉,字廉甫,湖北红安人。1955年被授予中国人民解放军上将军衔。荣获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。1988年被授

开国上将陈锡联,是骁勇善战、智勇双全的猛将。他14岁参加红军,18岁担任团政委,在19岁时,已经升任师政委。5年时间,从一名战士升任师级指战员。在革命战争年代,陈将军因作战勇敢,屡建战功,被誉为“小钢

陈赓(中)资料图本文摘自:凤凰网历史,作者:大风号·小熊历史,原题:盘点刘邓大军中“三陈”是谁!其中一位还是主席的宠将刘邓大军中有“三陈”,均为独当一面之骁将。“三陈”者,陈赓、陈再道、陈锡联三将军也

核心提示:在十大元帅中,刘伯承的军事理论水平最高,公认的“名将之师”。当时有11个军区,将近一半的军区司令都曾是刘伯承的学生,比如杨勇、陈锡联、皮定钧、李德生等等。刘伯承资料图本文摘自:凤凰历史,作者