知名人物 吴德明人物简介

Posted 细纱

篇首语:泪水和汗水的化学成分相似,但前者只能为你换来同情,后者却可以为你赢得成功!本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了知名人物 吴德明人物简介相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

知名人物 吴德明人物简介

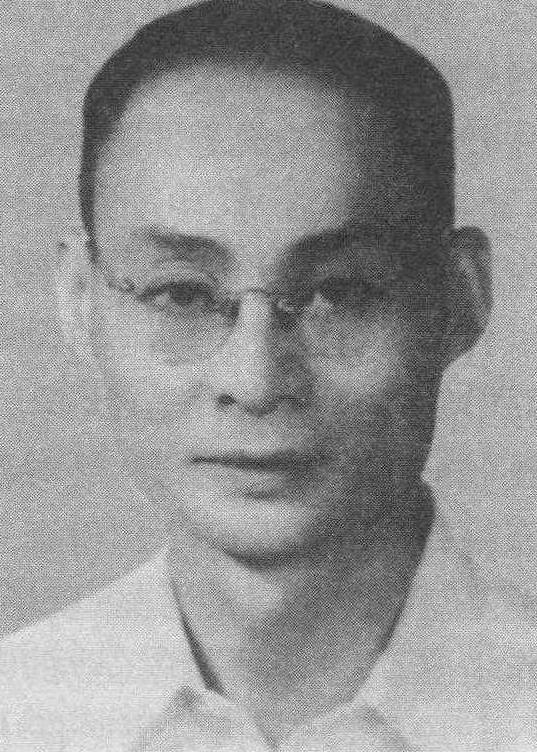

·吴德明

吴德明,纺织工程技术专家。毕生致力于纺织工业生产建设和设备、产品的研制开发,为抗战胜利后尽快恢复纺织生产和建国后北京纺织工业的发展做出了贡献。

吴德明,又名吴大馨,江苏吴县人,1910年12月1日出生于上海。父亲吴培初于1933—1941年任上海花旗银行高级职员,并开办裕和经租公司,生活优裕。到1941年太平洋战事爆发被解职,家道中落。吴德明幼年在上海湖州旅沪公学读书,以后入上海民立中学,接着进入上海圣约翰大学。1931年远涉重洋,到英国曼彻斯特大学科学技术学院攻读纺织工程,获得硕士学位。毕业后到纺织机器制造厂与原棉公司实习。

1935年回国,适值国内纺织工业不景气,先后在美国保险公司、永安第一纺织厂以及上海裕和经租公司等处任职,并经营过十几台铁木机的小型织布厂。

1945年抗战胜利,重庆国民政府经济部苏浙皖区特派员办公处成立上海复工委员会,接管日资纺织厂,聘吴德明任委员。1945年11月,吴德明被派往恒丰纱厂任厂务主任。

1946年3月,中国纺织建设公司成立,并成立巡回督导团,由统益纱厂总工程师李锡钊任团长,吴德明任该团副团长兼总工程师,团内尚有留华的日本技术专家11名。巡回督导团负责对中纺公司所属青岛、天津、上海各纺织印染厂日方移交的设备、财务成本清点检查,还对各个方面的技术工作进行具体的检查指导。吴德明在下厂检查中,不但听取厂长的汇报,还深入了解基层技术人员的意见,现场检查生产机台、观察车间的实际操作情况。对当时纺织工业的恢复与发展起到一定作用。

1948年5月,吴德明任中纺公司第五棉纺织厂厂长。在降低细纱断头、提高单产、提高纱布质量方面做出了贡献。在中华人民共和国建立后二次大生产运动中,组织全厂技术人员,成立各道工序的研究小组,针对当时细纱断头率高、生活难做的情况,采取了一系列措施:通过改变细纱车间的加湿方法,提高车间湿度,消除车间通风死角。从重点整顿牵伸与卷绕机构入手,使细纱断头显著降低;在此基础上,实行不同棉花不同处理,这项经验在局系统推广。进而调整纺部牵伸分配,降低细纱牵伸倍数,掌握粗纱硬度与半成品回潮率,使32支纱产量达到本地区的最高水平。“丰年”牌售纱与“喇叭童”棉布成为国内的名牌产品。

1949年5月,上海解放后,吴德明留任五厂厂长,协助军代表接管工厂和恢复生产。1952年,任总工程师。他率先在上海地区的细纱车间中改造和推广断头吸棉装置,在细纱和织布车间安装空调装置。对于提高和稳定生产,改善劳动环境,起到显著的作用,受到当时厂内外的好评。

鉴于他在五厂任职时取得的突出成绩,吴德明被破格评为局一级工程师。

1955年初,吴德明响应党的号召,放弃上海的优越生活条件,来到北京第二棉纺织厂,支援首都的纺织工业建设。同年6月25日,被任命为总工程师。他在厂党委领导下,和技术、管理人员以及广大群众一起,战胜重重困难,完成筹建任务。1958年离开京棉二厂,曾一度担任北京棉纺织联合厂副总工程师与北京纺织工业局总工程师。1958年12月,调北京纺织科学研究所任所长兼总工程师,参与领导和组建研究所。在当时有限的条件下,积极开展科研工作。

吴德明于1958年、1962年连续两届当选为北京纺织工程学会副理事长。北京地区纺织学会的日常工作在他的主持下,征集论文,召开学术会议,主办《北京纺织科技通讯》刊物,学术气氛逐步活跃起来。

用国产设备装备大型企业

1955年1月,吴德明调至京棉二厂工作。京棉二厂是中华人民共和国建立后我国自行设计、全部用国产设备装备的首批大型纺织企业之一。国家领导人与国外重要来宾经常来厂视察与参观,国际影响很大。吴德明深知作为该厂总工程师身负责任的重大,与从各地调集来的管理、技术人员一起,组织外地培训的新工人进厂,熟悉机械性能,从统一操作开始,进入空车运转,逐台实物试车,直到全面试运行。在全面试车过程中,针对暴露出来的用棉、用纱量高,断头较多的问题,组织职工开展合理化建议与技术措施活动,使问题逐步获得了解决。同时,还建立起作业计划制度、厂级领导巡回制度、质量检查和交接验收制度、用棉用纱与质量分析制度、设备质量检查和交接验收制度、安全教育与安全责任制度等一整套纺织企业内行之有效的管理制度和管理办法,较快地建立起正常生产秩序。

及时并就地解决问题,不使问题成堆,是稳定生产十分有效的办法。吴德明在工作上一贯以身作则,平易近人,崇尚实际,他将巡视车间的好作风带到了京棉二厂。他每天到厂的第一件事,就是进车间巡视,在现场及时解决存在的问题。他在生产管理上,加强了作业计划与调度工作,纺部的固定供应以及副工长的预防检修制度;在生产技术上,贯彻实施原棉排队,合理分配清钢落棉与平衡梳棉后落棉以及混棉成分变动时的快速试验制度;在工人中开展工作法选拔赛,订立帮教合同。通过这些工作,在提高产品质量与节约方面,都取得明显效果。

从1956年开始,在同期建设的兄弟厂间,组织了数次经验交流,内容以基础性工作为主,包括技术、计划、成本管理以及各项先进经验。1957年12月的第三次经验交流会是在京棉二厂召开的,参加交流会的有与京棉二厂同期建设的四个兄弟厂,京棉二厂的工作在会上获得了好评。1958年3月28日北京棉纺织联合厂成立,同年4月份吴德明调离京棉二厂,到北京纺织联合厂任副总工程师。

创办北京纺织科研基地

1958年12月25日,吴德明受命组建北京纺织科学研究所,任所长兼总工程师,使北京地区的纺织科技研究工作迈向新的起点。研究所组建初期,除了办公楼外,没有实验手段。首先从组织建设入手,选拔人才,组成棉纺织、毛纺织、针织、染化、机电、测试、情报综合等组室。遵照周恩来总理关于科研与生产相结合的方针,确立课题项目,紧密地与当前的生产发展相结合,没有实验基地就与相关工厂结合,在厂里做测试工作。科研工作的开展,获得了工厂的热情支持,从1959年建所起,到1966年初,全所共承担120项科研课题。

混棉工作过去一直用手工,在棉包上抓棉、双手抖松、逐层铺匀。劳动强度大,花毛与尘土四处飞扬,操作工人的劳动环境恶劣。吴德明与所内科技人员看到这一点,立志要攻下这一难题,确定了自动抓包机的研究课题。

1961年冬,时值“三年自然灾害”时期,所内开支紧缩。吴德明主动争取与部属纺织研究院合作,经过坚持不懈的努力,对自动抓包机的研究取得了突破性进展,在分析国外相关技术的基础上,采用上抓取方式,并用自动摆斗方法解决黄白花问题以及相应的棉花吸运、连续生产等问题。以后,在研制过程中,又不断吸取各厂的经验,形成有我国特色的上抓式自动抓包技术,并在不断完善中趋于成熟。该项目1965年2月26日通过鉴定,并于1979年6月作为我国首批向世界公开的纺织“五项发明成果”之一,1980年获得国家科委创造发明三等奖。

1962年我国经济困难时期,京棉一厂停产,工人被调离。此时,研究所派出得力技术人员,与工厂一道试制质量要求相当高的棉的确良,以日本“美人鱼牌”产品为目标。试制初期的布匹,匹匹是次品。他们先后经过18次的试纺试织,克服一道道技术难关,包括棉卷蓬松,严重粘卷,经纱未经热定型时严重产生经缩,经密过大造成断经,布面丰满度不好以及纱疵织疵等许多问题,终于使布匹的正品率逐渐上升,产品质量终于压倒了“美人鱼牌”同类产品。在确立棉的确良染整工艺课题以后,吴德明又指派技术人员与北京印染厂一起创出了“冰山牌”棉的确良名牌产品,赢得了出口任务。北京衬衫厂使用该产品生产的“天坛牌”衬衫,也销往海外,颇受欢迎。京棉一厂1963年开始批量生产T/C 65/35规格45支×45支涤棉布,1965年8月批量生产T/C 65/35规格110支×76支涤棉布,并在相当长的一段时期内,始终是该厂的主导产品。“棉涤纶纺织工艺”课题曾得到1963年北京市科技大会奖状,产品获得1980年国家颁发的“冰山牌漂白棉的确良”金质奖。

1965年,市场上还见不到尼龙搭扣。产品不大,却是不可缺少的材料。有关部门要求在半年时间内开发试制出这种搭扣。当时他们手里仅拿到3厘米长的一小段尼龙搭扣样品,任务又如此紧迫。研究所将此作为重要任务来抓。吴德明组织科技人员对样品进行分析,尼龙搭扣由钩带和圈带组合而成,它是纱罗组织的起圈织物。起钩的经纱用的是刚性较大的尼龙综丝,不能用平时织造毛巾那种起圈方法进行织造,织机上除了要有半综装置外,成圈是个关键。通过认真的剖析,认为需要解决一系列的技术关键:起圈尼龙综丝的热定型,并要开剪成钩形,带子上的钩圈排列必须与剪钩机的刀齿对准,钩、圈应具有一定的扣结力等等,并要研制出相应的设备来。研究所组成了跨几个专业的课题组,并且与崇文绦带厂(后称北京第二织带厂)进行合作,吴德明随时与工厂进行协调。经过不懈的奋斗,如期完成了样品试制,1967年通过纺织局中试鉴定。“文化大革命”中研究所被撤销,从事该项目的部分成员于1969年下放到原来合作的工厂,完成了生产工艺和设备定型工作,1971年成为尼龙搭扣专业生产车间,随后发展成为专业工厂。

积极推动北京地区的学术活动

北京纺织工程学会的学术活动有其特殊性,它的会员包括纺织工业部及其所属全国性企事业单位的工作人员。该学会于1959年6月19日第一届会员代表大会上产生理事会,吴德明担任副理事长,他随即着手组织学术论文,于同年11月出版《北京纺织技术通讯》,成为北京地区最早发行的纺织技术刊物。以后,于1962年、1963年先后两次组织召开学术年会。在第二次学术年会上,共收到论文72篇,论文内容以提高质量和劳动生产率为中心。由于议题集中,准备充分,而且密切结合生产,对促进生产技术工作的发展,收到了很好的效果。1962年,当在北京召开第一届全国科普工作会议时,吴德明率领一批科技人员代表与会聆听国内许多著名专家的报告,并进行讨论,这对开拓科技人员思路,起了十分有益的作用。正当学术活动日益活跃,科技人员的积极性被调动起来的时候,阶级斗争等“左”的思潮不断袭来,继而“文化大革命”接踵而至。吴德明在运动开始时期即被抄家并遭迫害致死,使当时的许多人震惊,扼腕不已。

简 历

1910年12月1日 出生于上海。

1930—1931年6月 就读于上海圣约翰大学。

1931—1934年 就读并毕业于英国曼彻斯特大学科学技术学院。

1935年6月—1936年7月 上海美国保险公司职员。

1936年8月—1942年1月 上海永安第一纺织厂工程师。

1942年2月—1945年8月 上海裕和经租公司主管。

1945年9月—1946年2月 重庆国民政府经济部复工委员会委员,上海恒丰纱厂厂务主任。

1946年3月—1948年5月 中纺公司巡回督导团总工程师、副团长。

1948年6月—1949年5月 中纺公司上海第五棉纺织厂厂长。

1949年6月—1952年6月 国营上海第五棉纺织厂厂长。

1952年7月—1954年12月 国营上海第五棉纺织厂总工程师。

1955年6月—1958年3月 国营北京第二棉纺织厂总工程师。

1958年4月—1958年8月 北京棉纺织联合厂副总工程师。

1958年9月—1958年12月 北京纺织工业局总工程师。

1959年1月—1966年7月 北京纺织科学研究所所长、总工程师。

主 要 论 著

吴德明.为降低断头率应怎样做好技术上的措施.纺织建设,1953

相关参考

1004年,李继迁去世,李德明嗣夏王位,他“依辽和宋”,西攻吐蕃和回鹘,夺取西凉府、甘州、瓜州、沙州等地,势力范围扩展到整个河西走廊,大大发展了西夏的政治、经济、军事实力。李德明的主要贡献>李德明政治

李德明www.cha138.com(981~1031)西夏王国的奠基者。李继迁之子,小字阿移。李继迁死,李德明嗣位,年二十四。对内保境息民,恢复生产;对外附辽和宋,专力向西发展。1005年,辽册封他为

·程德明程德明,选矿专家。将氧化石蜡皂用于钨细泥选矿;在国内较早研究成功浸出—萃取—电积法提铜新工艺并用于工业生产;积极引进、消化并发展选矿新技术、新设备;参与提出海滨砂矿选矿新工艺;参与组织和指导攀

公元1004年李德明嗣位李德明是西夏王国的奠基者,李继迁之子,小字阿移。1004年,李继迁死,李德明嗣位,年二十四。德明在位的20多年间,既维持对辽的臣属关系,又利用宋、辽关系的缓和与宋求和,以攫取更

李德明(汉语拼音:lǐdémíng),(LiDeming;981~1031),西夏王国的奠基者。李继迁之子,小字阿移。李继迁死后,24岁的李德明嗣位,对内保境息民,恢复生产;对外附辽和宋,专力向西

中文名:卫慕双羊地位:西夏太宗李德明皇后谥号:惠慈敦爱皇后死因:西夏景宗李元昊敕令饮毒酒自尽卫慕双羊——被儿毒杀的悲惨皇后 生平 卫慕氏出身党项大族,早年嫁李德明为妻。李德明的祖上因在众部落中是望

...卑族拓跋氏之后。李元昊幼时因不俗的表现,受到父亲李德明的宠信。二十四岁的时候,因为在与回鹘作战时取得决定性胜利,因而被李德明封为太子。明道元年,也就是公元1032年,其父李德明在年仅五十一岁的时候去世。李...

明道元年,也就是公元1032年,其父李德明在年仅五十一岁的时候去世。李元昊作为太子,李德明的合法继承人,加之以往的战功,理所应当的继承了李德明的首领之位。后来又凭借李德明早先做的一切准备,建立大夏亡国

明道元年,也就是公元1032年,其父李德明在年仅五十一岁的时候去世。李元昊作为太子,李德明的合法继承人,加之以往的战功,理所应当的继承了李德明的首领之位。后来又凭借李德明早先做的一切准备,建立大夏亡国

公元1044年宋夏议和宋太祖时,党项曾经入贡。以后,党项酋长李继迁时叛时降。李继迁死后,子德明与宋议和。德明在位期间,积极发展力量,先后向西攻占了回纥的甘州(今甘肃张掖)和凉州(今甘肃武威)。德明死,