知名人物 李庆忠人物简介

Posted 石油

篇首语:从某种意义来看,世间一切都是遇见,就像冷遇见暖,就有了雨;春遇见冬,就有了岁月;天遇见地,有了永恒;人遇见人,有了生命。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了知名人物 李庆忠人物简介相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

知名人物 李庆忠人物简介

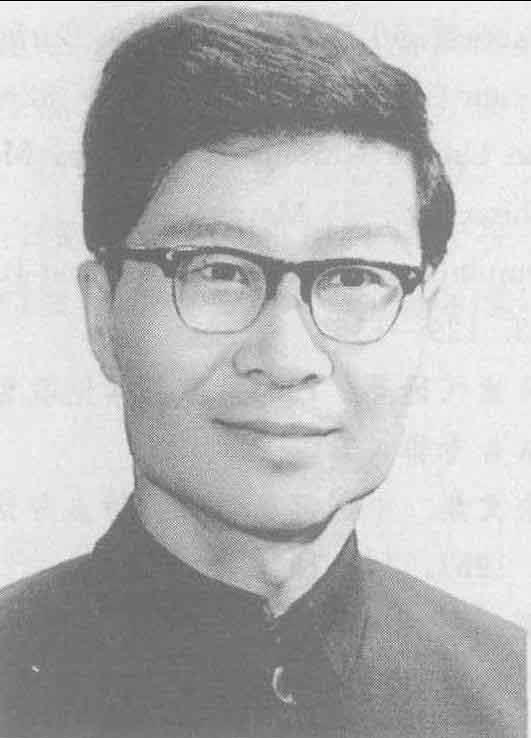

·李庆忠

李庆忠,石油勘探专家,中国工程院院士。提出两步法偏移技术,研制了 “绕射波扫描叠加偏移” 技术得到广泛应用,作为主要完成者的科研成果 “数字地震勘探技术的应用与发展” 获国家科技进步一等奖。“陆相沉积地震地层学的若干问题” 的研究成果是对现代地震地层学的一个重要补充。研究的 “地震子波零相位化方法”、“用剔除拟合法求取纵波正波入射剖面” 技术获得高分辨率地震勘探的剖面。

李庆忠,1930年10月10日出生于江苏省昆山。5岁时父亲到上海行医,举家迁至上海。1949年9月考入清华大学电机系,第二年转到物理系。1952年,由于国家建设事业的需要,提前一年毕业。他满怀着报效祖国、建设祖国的激情,在毕业分配的志愿书上写下: 第一,到祖国最需要的地方去。第二,到最艰苦的工作岗位去。第三,坚决服从组织分配。结果,他被分配到燃料工业部石油管理总局当实习生,接着又被分配到新疆中苏石油公司 (现新疆石油管理局) 地质调查处。

李庆忠在新疆一干就是8年。由于工作环境恶劣,物质条件差,意外事件时有发生,有些同事甚至牺牲了生命。每当谈到这些,李庆忠总是说: “他们为祖国的石油工业贡献出了自己的生命,我们吃这点苦又算个啥?”

1961年,李庆忠参加了轰轰烈烈的大庆石油会战。当时正是困难时期,粮食严重短缺,李庆忠得了浮肿病。但他始终坚持工作,严格要求自己,取得了出色的工作成绩,每年代表地调处在大型技术座谈会上做勘探成果报告,连续三年被评为五好红旗手。

1964年,山东胜利石油会战打响,李庆忠又来到山东东营参加会战。这期间,他和妻子住在简易平房里,一住就是十几年。他领导的牛庄地球物理攻关队在会战中立下了许多战功: 我国第一台模拟磁带地震仪,第一台超声波测井仪,伽玛一伽玛测井仪等新仪器,都在牛庄这个小院子里试验成功并投入生产。他在东营地质指挥所任副指挥时,负责地球物理勘探及井位的审定工作。在胜利油田的14年里,他为孤岛油田、永安镇、郝家、现河庄油田,利津、商河西、义和庄及五号桩等油田的第一批发现井的拟定作出了贡献。

1985年,李庆忠荣获国家科技进步特等奖; 1991年被国务院批准为国家级有突出贡献的专家,并享受政府特殊津贴; 1995年被中国石油天然气总公司授予 “石油工业杰出科技工作者”称号; 同年当选为中国工程院院士。

从几何地震学到波动地震学

胜利油田会战初期,复杂构造上的地震资料往往与钻井资料不符,不是深度有较大误差,便是断层位置不对。前人在地震方法研究方面曾经做过大量试验: 例如缩小排列、非纵排列、低频反射、平面波前法、方向调节接收,等等,但结果都不能解决问题。

传统的几何地震学认为,地震波像光一样直线传播,入射角等于反射角,恰似乒乓球的反弹射状。这种简单的类比法,也是传统的地震勘探成图计算的理论基础。李庆忠从物理光学和几何光学的差别出发,想到地震波的波长很大,一般为80~150m,它的传播与其说像乒乓球的弹射,不如说它主要以波动的性质在地层中传播,遇到断层就会产生绕射波,造成地震记录上 “层断波不断” 的现象,并且小断块反射能量下降,消失在干扰背景之中。他想,如果不把绕射波收敛起来加以归位,就不能真实地反映地下断块的形态。这些想法得到了俞寿朋、刘雯林的支持和帮助。1965年,他们共同计算了大量地震波的衍射波动性质和特征。1966年,李庆忠进行了系统的论述,写成 《波动地震学》手稿,说明 “地震反射波与地下反射段并不总是一一对应” 的道理。

但是不久,“文化大革命” 开始了,他的 《物理地震学》 被错误地批判为 “三脱离” 的典型,被没收了手稿,下放小队劳动。直到1972年,刘雯林把代为保存而幸免于难的 《物理地震学》手稿和图幅交还给李庆忠。在刘雯林、柴振奕的帮助下,李庆忠完成了 《地震波的基本性质——复杂断块区的反射波、异常波和干扰波》这篇21万字的长篇论文。当时的中国石油天然气总公司物探局总工程师孟尔盛给予该文高度评价,认为是我国地震勘探发展史上的重要论著。《石油地球物理勘探》 杂志于1974年以第1~2期合刊的方式,刊登了这篇文章。此后,各石油院校的教科书在阐述地震波的性质及特征时,均采用了李庆忠这篇文章中的附图。

李庆忠建立在波动地震学基础上的 “绕射波扫描迭加偏移”技术也得到了广泛应用。这种波动方程偏移技术的最初形式的提出,与国外几乎是同时的。1975年,该技术在物探局150计算机上投产,发挥了很好的经济效益: 华北商河西油田的资料经过处理后,断层准确、深层反射清晰,在临邑大断层下方发现不少高产断块。短短两年时间,探明地质储量5400万t,从一个不为人知的新区,建成年产40万t的石油基地。现在地震资料的偏移技术已经发展到更高的水平,成为地震勘探中不可缺少的重要一步。

领先开展三维地震勘探

60年代中期,石油地震勘探资料的成像技术正从剖面到立体,即从二维到三维发生着历史性的变化。

与大庆不同,胜利油田是有名的复杂断块油田,用常规的二维地震方法很难搞清地下情况。当时任地质指挥所副指挥的李庆忠,从实际出发,认真进行调查研究,总结了二维地震资料与钻井资料不符的原因,提出改进地震勘探的八字方针: 去噪、定向、辨伪、归位。1965年,他和俞寿朋、刘成正等讨论了一个三维地震勘探的具体实施方案,设计了一套线距为260m的密集型 “小三角”测网进行野外采集。当时使用的是国产51型地震仪,同时采用了解放波形、面积组合的接收方式。在资料解释中,从三个方向识别反射波,计算侧向偏移距离,然后用人工进行偏移归位 (又称 “剖面搬家”),这实际上就是我国最早也是世界上最早的一种三维地震勘探,使东辛油田在1967年获得了第一张三维偏移校正的沙一段构造图,这是我国第一张三维归位构造图。李庆忠和同事们总结了这个实例的经验,在1978年美国勘探地球物理学家协会 (SEG) 旧金山年会上,他代表中国地球物理界做了技术报告,引起强烈反响,为祖国争得了荣誉。

1974年,李庆忠恢复职务后,因受 “文化大革命” 冲击而中断的三维地震的试验得以继续开展。他利用当时国产模拟磁带仪进行多次覆盖采集。当时美国的三维地震还停留在 “十字放炮法”、“环线地震法”上,都不能克服多次波的干扰。法国的 “宽线剖面法”,也只能称为半三维工作法。李庆忠设计了 “束状三维地震”采集测线,有效地克服了多次波的干扰。由于种种原因,“束状三维地震”采集的资料直到1982年才由张明宝处理出来,并完成了T4构造图,提供了井位。结果发现了新立村油田,在沙三段上部发现高产的厚油层,一年之中探明储量1100万t,当年就建成18万t的生产能力。

现在,愈来愈多的人认识到三维地震勘探的重要性,这项技术已经是我国勘探发现油气田的重要措施,是老油田进一步挖潜的重要手段。

领先世界的两步法偏移技术

1979年7月,作为中国南海中外合作地震勘探项目的中方代表,李庆忠成为驻美国埃克森石油公司的资料处理监督,当年10月,去新奥尔良参加第49届勘探地球物理学家协会 (SEG)年会。西方地球物理公司的拉纳先生 (1991年为勘探地球物理学家协会主席) 在会上做了关于两步法偏移技术的报告。李庆忠告诉坐在他身边的物探界老前辈顾功叙先生: “中国其实很早就提出了这种方法,比国外早”。事实上,李庆忠早在5年前就提出了用两步法实现三维偏移的归位,发表在1975年的 《石油地球物理勘探》 杂志上。该文不仅提出了两步法偏移的具体方法,而且论证了它与三维一步法全偏移的误差均在允许精度范围之内,在我国当时只有中小型计算机的条件下,就能实现三维地震数据的偏移成像。一步法偏移要将大量的数据同时输入计算机,当时的计算机内存不够 (70年代末,西方地球物理公司及埃克森石油公司最大计算机的内存只有4MB),全靠磁盘来回倒,效率很低。利用两步法偏移两次将倾向和走向偏移输入,这样数据量小,且效率要比用 “一步法” 高数百倍。

后来,李庆忠修书一封,把他文章的复印本转寄给拉纳先生。拉纳不懂中文,但一看图幅就明白,早在5年前,中国人就提出了这种方法。他十分友好地邀请李庆忠去座谈。后来,拉纳在他正式文章发表的序言中写下 “最早提出两步法偏移的是中国的李先生” 字样。

此后,我国三维地震资料处理中,绝大多数油田一直都在使用两步法偏移,它可以获得常规的二维偏移剖面用作质量控制。此外,两步法的误差,实际上往往小于采用偏移速度的误差。因此,在我国缺乏巨型计算机的条件下,两步法偏移有着强大的生命力。

地震地层学的重要补充和发展

地震地层学是地震勘探解释工作的一个重要变革,它改变了过去只研究构造起伏的局面,走向与岩性、岩相紧密结合的崭新道路。但是在我国引起高度重视并产生良好效益,只是近十来年的事。

20世纪70年代,地震地层学的基本概念已在我国胜利油田的一些地球物理解释人员心中萌芽。他们经过多年的实践得出认识: 地震剖面上的每一组好反射波,基本上反映一套储盖组合;沙三段的高压油层往往伴随着一个不很稳定的T5反射强波。1972年,李庆忠总结了这些认识,并在 《地震波的基本性质》一文中加以系统化。他提出反射地震波与地下的岩性条件有着内在的联系,并论述了海相、深水湖相等7种岩相带的地震反射特征,同时指出了不同岩相的波形变化情况以及可追踪的范围。很可惜这些认识在当时并没有引起人们的重视。直到70年代末,石油部领导从美国考察回来,才把美国系统化的 “地震地层学”介绍给国内,并着力推广,产生了很好的勘探效果,地震勘探由过去只能研究地质构造,发展到能够分辨地层的沉积相和研究砂岩层储集的分布变化规律,开拓了勘探的新领域。

然而,李庆忠注意到,国外的地震地层学的一些研究方法大多是针对海相地层的,生硬地套用到中国的陆相地层,就产生了不少问题。1985年至1986年,他用计算机做了大量的正演模型,并收集了河流沉积的各种研究资料,根据黄河4000年中河道变迁的记录以及长江流域江汉曲流河的发展历史,有力地证明了陆相沉积的复杂性以及地震地层解释中的各种 “陷阱”。

1986年,他在 《石油地球物理勘探》 杂志上发表 《陆相沉积地震地层学的若干问题》。创导 “地震地层学” 的美国前埃克森石油公司总地质师桑格里来信给李庆忠说: “这篇文章看来是对地震地层学文献的有用贡献。你文中的图件,尽是出色的图件……”。美国哥伦比亚大学的郭宗汾教授也来信祝贺: “你的高作我非常欣赏,还望再接再厉,为国争光”。1991年刚从美国留学归来的王克宁也谈到: 李庆忠所表述的观点,正好与美国最近发展起来的 “事件沉积学” 所持的新观点完全一致,即 “自然界的沉积作用在许多灾难性的事件中,不断地改造着沉积体的面貌”。这种思想认识将引起传统地质学观念上的变化,同时也会使地震勘探的解释朝着更为准确的方向前进。李庆忠的文章,可以说是对现代地震地层学的一个重要补充和发展。

走精确勘探之路

李庆忠从理论和实践的结合上总结出了影响地震勘探精度的各种因素,并从物理的本质入手,结合严密的数学理论,运用现代计算机技术,对物理勘探中各种现象与技术方法做了本质性、机理性的研究,提出了高分辨率勘探的方法及措施。

他提出了 (地震波) 大地吸收作用的经验公式; 推算出中、新生界地层的吸收指数; 研究了 “地震子波零相位化方法”,并提出波阻抗反演中存在的五大难题和解决的方法; 完成了 “用剔除拟合法求取纵波正入射剖面” 的技术,使之取代水平叠加,更好地克服多次波,获得高分辨率的剖面。

1993年,凝结着李庆忠10年心血的 《走向精确勘探的道路》一书问世了。此书出版后,得到读者的高度评价,认为这是理论与实践结合的一本好书,是“打开高分辨率勘探之门的一把钥匙”; “这是一个资深的物探专家正确地看到并选择了地震勘探的明天之路,对今后提高地震勘探的精度将起到重要作用。” 第一版2000册被抢购一空,再版后亦销售完毕。此书获石油地球物理勘探局1993年科技进步一等奖。

坚持真理 维护物探技术的科学性

从1985年开始,美国的GI地球物理国际公司 (Geo-physics International Corp.) 声称它发明了一种直接找油、找煤、找水的先进技术,称作Petro—Sonde(中译为岩性探测技术)。该方法是凭一个像收音机那样的仪器,既不拉天线,也不接地线,就凭操作员用耳机听声音,并旋动接收机上的旋钮 (据说它能指示探测深度),就能听出多深处有油气。他们到任丘油田、胜利油田演示试验后,据报道,探测油层的深度误差仅为22m; 到开滦煤矿找煤时,煤层深度误差仅5m。消息传开,我国有不少 “热心人” 从事这项研究,到90年代,我国已有6个单位生产这种仪器。不少有名的研究所及大学科研人员为之创造探测理论。李庆忠不轻信这种找油技术。于是他着手进行研究,对其理论和实际资料加以分析,得出结论: 它是伪科学。1996年,他发表了 《对Petro-Sonde岩性探测技术的质疑》 一文,全面揭露了伪科学在理论上有6个关键问题站不住脚,在实际结果上又错误百出: 这种仪器在同一点上既没有重复性,调试前后也没有稳定性,各台仪器之间也没有一致性。它所接收的所谓信号,只是电磁波的一种脉动噪声,根本不是地下来的信号。经过该文的揭露和批判,这种所谓的先进技术就此销声匿迹。

美国另一家世界地球物理公司 (World GeophysicalCorp.) 在80年代发明了一种重力直接找油的新仪器,称为Affinity System (艾菲亲和系统),它实质上只是一架灵敏度很差的重力梯度仪。然而,他们诓称是专利保密,不准别人打开仪器,也不告诉你测的是什么物理量。他们声称,用该方法可使探井成功率达到70%~80%,滚动开发成功率达到80%~90%。1992年成立了中美合资东营艾菲石油勘探有限公司,更加扩大了其勘探领域。每年营业额高达数百万元,全国各油田委托他们找油的 “艾菲” 项目总经费超过了2000万元。他们在报上登广告,声称 “艾菲直接找油是勘探的新坐标”,“能够直接检测油气丰度,圈定含油范围”,是 “既省钱、又快速的找油新技术”。李庆忠本着实事求是的精神,调查了 “艾菲找油” 在各油田中的实际资料,发现资料的精度极差,交点上的闭合差远远超过油气异常的幅度。经重复观测后,所谓的油气异常面貌可以完全改观,于是撰写了 《评艾菲微重力直接找油》一文,发表在1997年 《石油地球物理勘探》 第2期,从理论到实践全面地揭露了艾菲亲和系统的本质,从而促使该项新仪器退出了勘探市场。

简 历

1930年10月10日 生于江苏省昆山。

1949年9月—1952年7月 清华大学电机系后转物理系学习。

1952年7月—1953年3月 燃料部石油管理总局 (北京市) 任实习员。

1953年3月—1961年5月 在中苏石油公司 (后为新疆石油管理局) 地质调查处,任工程师及综合研究队队长。

1961年5月—1963年10月 参加大庆 (黑龙江省) 会战,在松辽石油勘探指挥部、地调指挥部,任综合研究队副队长。

1963年10月—1964年3月 石油部646厂 (河北徐水),任研究队副队长。

1964年3月—1979年4月 参加华北石油会战,在胜利油田 (山东省) 地质指挥所,任副总工程师、副指挥。

1979年5月至今 中国石油天然气集团公司石油勘探局 (河北涿州),任副总工程师。

主要论著

1 李庆忠. 地震波的基本性质——复杂断块区的反射波、异常波及干扰波. 石油地球物理勘探,1974 (1—2)

2 李庆忠. 绕射扫描叠加法. 石油地球物理勘探,1974 (5)

3 李庆忠.三维绕射扫描叠加. 石油地球物理勘探,1975 (3)

4 李庆忠. 东营—辛镇油田的勘探历程——一个最早的三维地震勘探实例.地球物理学报,1979 (2)

5 李庆忠. 论地震次生干扰 (上、下篇). 石油地球物理勘探,1983(3、4)

6 李庆忠. 关于陆相沉积地震地层学的若干问题 (上、下篇). 石油地球物理勘探,1987 (5、6)

7 李庆忠. 地震信号内插及噪音剔除·一维内插与去噪. 地球物理学报,1987 (5). 第二部分: 二维情况的内插与去噪. 地球物理学报,1988(3)

8 李庆忠. 走向精确勘探的道路. 北京: 石油工业出版社,1993

9 李庆忠. 对地震勘探的信噪比、分辨率及保真度的再认识. 石油物探信息,1994 (6

相关参考

·李庆逵李庆逵,著名土壤学家,中国科学院学部委员,中国土壤植物营养化学的奠基人之一。长期致力于土壤分析化学、土壤植物营养化学及施肥,红壤性质、发生分类及合理开发利用研究。率先研究了我国土壤植物养分状况

·李庆贤李庆贤,物理学家、物理教育家。曾开展对磁铁矿晶体在低温下磁性的研究,首先从实验上观测到感生磁各向异性在相变点的磁场冷却效应。在建设东吴大学物理系、重建南京师范学院物理系以及培养物理人才方面做出

李庆中湖北武汉市人,1947年2月6日生。台湾大学电机系毕业,美国纽约州立大学资讯科学硕士。1986年参加财税行政人员国库资讯组甲等特考及格。曾任台湾当局“财政部国库署”主任秘书、证券管理委员会主任秘

李庆平祖籍广东省五华县,1946年7月14日生于北京。台湾政治大学外交系毕业,外交研究所研究。1972年任国民党中央文化工作会助理干事。1973年任国民党中央海外工作会总干事。1975年赴美,历任国民

本站网导读:小编整理了相关“李庆远256岁是真是假?现代世界上寿命最长的老人才117岁【图说】”的详细内容,以方便你了解!中国历来就有超级寿星的传说,例如号称中国最长寿的彭祖,活了800多岁,而且还是

历史上留有文字记述的年寿最高者,是清代的李庆远,活了257岁。1933年活了256岁的李庆远与世长辞,他先后共有24位妻子,180位后人,在世256年,是世界上极罕见的长寿星之一。李庆远是位传奇人物,

李庆远,是世界上寿命最长的人,活了256岁。扩展资料李庆远,他生于清康熙十八年,死于民国二十四年(1679-1935),享年256岁。李庆远原籍云南省,90多岁时到四川省开县定居,一直到去世。四川省开

历史上,文字记叙的年龄最大的人是清代的李庆远,活了256岁。李庆远生于清康熙十六年,卒于民国22年,终年256岁。他先后共有24位妻子,180位后人,是世界上极罕见的长寿星之一。他在200多岁高龄时,

在“文革”时期,出现过许多奇怪的事和人,李庆霖就是一个。李庆霖(1936年-2004年)福建莆田人。1952年任福建莆田县某中学校长,1957年被划为右派,受到降职降薪处分,被分配到莆田县城郊公社下林

有关瞿佑何时流放塞外的问题,前人对此言之不详。李庆先生据日本内阁文库所藏瞿佑的《乐全稿·乐全诗集》之《至武定桥》一诗中的“自注”:“永乐六年四月,进周府表至京,拘留锦衣卫。自汴梁起取家小十二口至此,蒙