知名人物 黄东迈人物简介

Posted 土壤

篇首语:没有知识就不可能对生活作出正确的解释。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了知名人物 黄东迈人物简介相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

知名人物 黄东迈人物简介

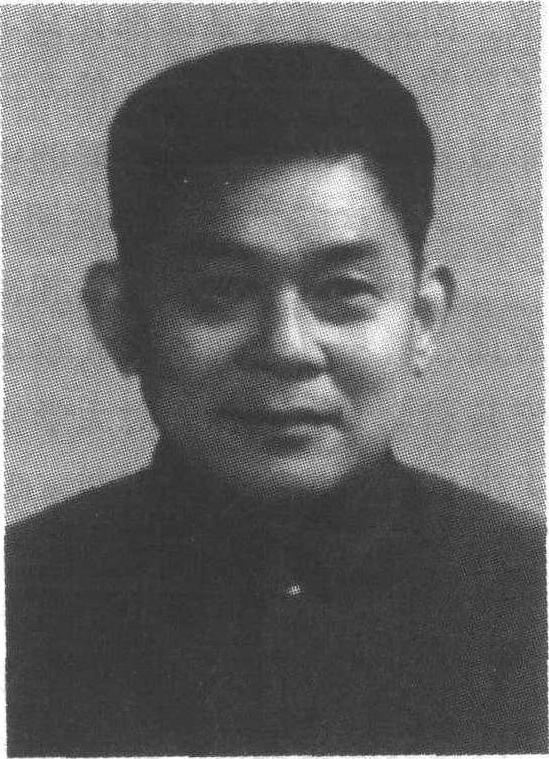

·黄东迈

黄东迈,土壤农业化学家。长期致力于土壤肥力和植物养分转化等应用基础研究。较系统地研究了有机—无机肥配合施用中的氮素转化机制及规律,应用同位素示踪技术研究了有机肥养分循环,将施用有机肥料的传统经验,逐步提高到现代科学技术的高度; 用定位试验论证了稻田实行免少耕的可行性; 提出了旱地与水田中有机碳、氮分解速率的新见解。

黄东迈,1925年4月8日生于江苏省通州市 (原南通县)小海镇雁行乡申子圩。父亲黄淬伯是我国现代语言学家。黄东迈9岁离乡就读于南京评事街小学及仓巷小学。抗日战争爆发后,1938年随家人至重庆,就读于重庆江北清华中学。初中毕业后考入重庆青木关中央大学附中高中部,得到公费助学金。中学时代生活十分艰苦,为了抗日,没有人计较生活的好坏。当时的教学质量很高,名师甚多,品格也好,同学大多来自沦陷区,深切体会到国破家碎、颠沛流离之苦。爱国情操更激励学子奋发进取,因此,学业基础都比较扎实。1945年,渡过了他一生中金子般的中学时代以后,他考取国立中央大学农业化学系,大学一年级就读于重庆嘉陵江畔的中央大学柏溪分校。是年抗日战争胜利,举国欢腾之际,内战阴霾接踵而来。1946年他参加了重庆“一·二五” 全市大学生要和平、反内战示威大游行,中大校长吴有训、教授马寅初也加入学生行列,他第一次在国民政府前听到中共和谈代表周恩来对大学生的讲话。是年5月,中央大学复员于南京成贤街原中大校址。1947年5月,南京爆发震惊中外的“五·二○” 反饥饿、反内战、反迫害大学生爱国大游行,他毅然走进游行队伍,冲出马队和高压水龙头猛烈喷射的鼓楼宪兵封锁线,直达珠江路,是日,众多学生被打伤和逮捕,使他更加痛恨国民党的黑暗统治。1949年4月,南京解放,正逢他大学毕业。

1949年7月,由南京学联介绍,他和部分同学赴上海华东农水部棉垦训练班学习。同年9月被分配至上海华东农水部土壤肥料研究室工作。1950年该室并入南京华东农业科学研究所(前身是中央农业实验研究所) 土壤系,黄东迈于是年2月报到,从此,一直在那里工作,迄今已50年。在50年代,他从事土壤调查和水稻土肥力研究。1957年1月,他光荣地参加了中国共产党。1958年1月调任江苏省农业科学院秘书,1965年任江苏省农业科学院科技处副处长,于苏州望亭公社蹲点,对劳模陈永康的水稻丰产经验进行综合示范研究。1966年 “文化大革命”开始,过着一段不堪回首的混乱日子,1969年下放 “省五七干校” 劳动。1970年1月,他携儿带女全家被下放落户于句容葛村公社虬山脚下一个荒僻的生产队里,那时该队农民一天的劳动工分才1角钱。落户3年,感受至深。1973年3月调回原单位土壤系并主持工作。1976年 “四人帮” 被打倒,“文化大革命”得以结束。他的一生,经历特别丰富,抗战、内战,接连不断的运动及至 “文化大革命” 和下放农村。等到稍稍安定下来,早已年过知命,早生华发了。

改革开放春风迎来了80年代,他全心致力于科学研究和培养人才,取得丰硕成果。1980年曾在马尼拉 “国际水稻研究所”(IRRI) 学习半年。多次出国参加国际学术交流,并开展国际合作研究。在国内,他多次组织和主持有关土壤肥力和植物营养方面的学术活动。黄东迈曾任中国土壤学会常务理事 (1987—1995),中国土壤学会农业化学专业委员会主任,土壤—植物营养专业委员会主任 (1987—1995),江苏省土壤学会理事长(1987—1991),国家自然科学基金委员会生命科学部农学学科评审组成员 (1992—1993),他是国际土壤学会会员。在国内外发表有影响的论文约70篇。目前,他已年逾古稀,仍在主持着国家自然科学基金重点项目 “农业有机肥养分循环、转化、平衡”研究,在土壤科学研究领域内长期耕耘不辍,一生具有强烈的敬业精神。

从事土壤调查和水稻土肥力研究成绩斐然

50年代初,他曾随李庆逵、何金海进行江苏省大丰、射阳县土壤调查。1953年7月,与白纲义完成无锡县土壤调查,并做出1/5万土壤图,将该县水稻土分为五大土系,阐明各自的土壤剖面形态和肥力特征,并对当地的有机肥料资源与利用进行了详尽调查,是中华人民共和国成立后江苏省较早的有关水稻土分类研究的报告。是年11月,他和白纲义与安徽省农林厅合作,完成了淮北濉河两岸土壤分布规律及其主要性状的调查研究,绘制了1/5万土壤图。1955年,曾参加由沈梓培主持的淮河流域土壤调查,当时,建国伊始,百废俱兴,为了发展农业生产,国家号召广大科技人员理论联系实际,深入农村,总结群众经验,开展多学科综合性调查研究。当时的华东农业科学研究所,在苏南稻区 (练湖农场)、淮北麦区 (宿县) 分别设立综合工作组,土壤调查是当时综合研究的一个组成部分,着重了解面上的情况。与此同时,1953年他曾在丹阳县练湖农场蹲点,并较早地开展了水稻生长期间土壤中铵态氮素及亚铁动态变化的原位研究,曾于1955年将这一研究结果发表于 《土壤学报》。此后,他时刻关注和从事水稻土肥力研究。1957年他于 《土壤学报》 上发表了 “水稻田干耕及湿耕对于土壤中氮素转化及水稻产量的影响” 一文。1959年发表了 “水稻土晒干措施的增产效果及其与土壤性质的关系” 一文,该论文曾由沈梓培提交1962年第七届国际土壤科学大会 (莫斯科,1962年)。

阐明了有机—无机肥配合施用中

氮素的转化机制及规律影响深远

新中国成立以来,我国农业在传统施用有机肥的基础上,年复一年地增施了大量化学肥料,特别是氮素化肥的施用量迄今已居世界第一。因此,有机肥和无机化肥配合施用,已构成了我国农业生产中现行的一项施肥制度。有机无机肥料配合,对土壤和作物提供的养分势必不同,但要研究其配合中的各自作用和相互的影响机理却很困难。从1978年起,黄东迈等应用等氮水平下15N交叉标记硫酸铵和圣麻,逐步发现了有机无机氮素在单施或配合施用中的有关机制及其相互影响的规律。从而,在农业化学领域内,他首次成功地应用等氮水平下15N交叉标记有机肥和无机肥法,将植物从有机肥料和化学肥料不同氮源中吸收的氮素和土壤中贮存的来自这两种不同氮源的氮素加以分开,在国际上率先定量地追踪和阐明两种氮源氮在土壤—植物生态系统中的循环、转化,及二者之间的交互作用。指出当有机肥和化肥配合施用时,化肥氮提高了有机肥氮的矿化率,有机肥氮提高了化肥氮的生物固定率。无论是单施或配合施用,二者仅有氮素不同去向之间的增减,在总的氮素水平上没有明显的改变。左右有机氮和无机氮配合施用中氮素命运的,主要是氮素在土壤中的矿化和生物固定作用。而有机氮和化肥氮配合施用的优点,主要在于使化肥氮的供应稳长,减少化肥氮的损失,同时又提高了土壤中氮素积累。他的一系列有关有机态和无机态氮转化的论述,丰富了有关土壤氮素转化和平衡的理论。80年代初,这一成就在 《土壤学报》、《中国科学》等刊物连续报道后,在国内外产生较大学术影响,被美国、前苏联、印度、国际水稻所,以及国内农业大学、科研单位有关专业所引用。

深入研究有机肥养分循环

我国是世界上施用有机肥料历史悠久的国家,尽可能多地将有机肥料投入农田养分再循环是我国农业的一大特点,也是提高土壤肥力、发展持续农业的一个重要基础。在有机肥的再循环中,通过一年分解,几乎有1/3左右的有机质留在土壤中,目前作物所需的养分有20%的氮、60%的磷和90%左右的钾素是由有机肥供应的,可见有机肥的贡献之大。黄东迈自80年代初即开始主持、规划并参与农业部全国有机肥重点项目、主持国家自然科学基金重点项目有关有机肥养分循环、转化的研究。近20年来,他组织了全国有关农业科学院、农业大学等12个单位中一大批专家和科技人员,对农业有机肥的养分循环与利用; 有机肥改良土壤的作用; 作物有机营养; 有机肥的生物化学性质及生物学转化过程; 有机碳、氮元素在土壤—植物—动物生态系统中的循环利用; 有机肥料对农产品品质的影响; 农业有机肥资源调查与品质分析; 不同地区农田养分平衡与调控等方面开展了比较深入和系统的研究,许多研究还用上了15N、14C同位素示踪技术,完成了大量机理性的研究工作,把我国长期以来施用有机肥料的传统经验,逐步提高到现代科学技术的高度,其学术水平和应用价值均处于国内外同类研究中的先进水平,其深度和广度均为我国前所未有,显示了黄东迈学术思想的开拓与创造和很好组织分支学科进行综合科学研究的能力。截至1993年各协作单位在国内外发表的论文已有115篇,先后获得农业部科技进步二等奖两项、三等奖三项。

提出有关旱地和水田有机碳、氮分解速率的新见解

长期以来,对于旱地和水田土壤中有机物质的分解持有的认识是比较一致的。但是,由于国际上有关有机质分解的概念大多是从排水良好的土壤上试验而来的,淹水耕作土壤中的研究很少,水旱直接对比试验则更少。也由于常规差减法本身具有严重的局限性,难以反映土壤中有机碳分解的真实情况。因此,近年来,对于旱地和水田有机碳、氮的分解速率、分解量方面的研究出现了很不一致的结论,他对一些传统的概念提出了怀疑。

90年代以来,黄东迈及其合作者在上述的学术背景下,应用由14C标记的狼尾草、羊粪及由14C15N双标记的水稻、玉米秸秆,先后在淋溶土、老成土及变性土上进行了两组相同水旱条件下有机碳、氮的分解试验。结果表明: 不同有机物料在不同旱地土壤中的半减期为同等淹水条件下的1.4~2.0倍; 不同旱地土壤原有碳 (12C) 的半减期为同等淹水条件的1.4~1.7倍,尽管土壤类型和有机物料不同,淹水土壤中14C的残留量和残留率均显著低于旱地。在此基础上,他认为由于好气、兼嫌气和嫌气异养细菌它们合成自身细胞所需的能量并无大的差异,同时由于嫌气分解所释放的能量远低于好气分解,因此,水田嫌气分解微生物所需能量必须通过分解比旱地好气条件下所需的更多的有机质取得。在这一假设条件下,他提出: 如果旱地和水田的土壤条件均适宜于微生物的代谢作用,水田土壤不论是有机碳的分解速率还是分解量实质上均大于旱地土壤,而有机碳的残留量却低于旱地的新见解。同时,他又引用了他们过去有关有机氮在水田和旱地矿化速率的研究,以及新近关于14C15N双标记有机物料中氮素的矿化研究结果,说明水田土壤中有机氮的矿化速率同样大于旱地土壤。他指出: 由于旱地和水田有机碳分解速率和分解量概念的转变,对于土壤中有机氮、有机磷、硫及微量元素等在水田和旱地中的矿化特征究属如何,都值得进一步探讨和研究,它可能将涉及水田和旱地土壤肥力和植物营养领域中的一些基本概念的重新确立。

论证了稻田实行免少耕法的可行性

在40年代,国际上即有人提出免少耕法,但主要用于旱地耕作。改革开放以来,随着农村经济发展,大量劳动力流向乡镇企业,种田人变少了,省工栽培大受欢迎,但在水旱轮作制中是否可引入免少耕法,是一项国际上没有进行过的新的尝试。

黄东迈早在1982年,得到中国科学院首批国家自然科学基金的资助,对这一问题开展了系统研究,并分别在江苏省太湖地区沿江潮土 (张家港)、低洼地区变性的粘土 (青紫泥,吴江)以及丘陵地区的黄棕壤 (句容) 上,3个水旱轮作地区,建立了免少耕长期定位试验,迄今已进行了25季的连续试验。研究内容包括: 常规耕作与免少耕法对稻麦产量的影响,土壤免耕条件下的肥力与施肥,稻田土壤表层管理与养分转化,土壤晒垡与氮素的固持和释放,有机肥还田方式与稻田环境,免耕表层土壤中肥料氮的去向以及稻田粘闭对肥力影响等问题。长期定位试验以及其它辅助试验研究结果表明,免少耕条件下,不同类型土壤上历年稻麦累积产量和常规耕作的相比无显著差异; 土壤晒垡后,在整个水稻生长期间,其氮素的固定量及释放量均因晒垡而增大; 稻田有机肥面施,结合免少耕,可以大大减轻或消除土壤次生潜育化的威胁,即使犁底层以上的青泥层也会因此而消失。稻田粘闭 (指旋耕机带水搅拌作业) 并未增加对水稻氮素总量的供应,对稻田氮素转化的影响并不明显,提出了稻田整地无需反复带水旋耕的观点。黄东迈认为我国南方水田分布面积广,多熟栽培季节紧,生产潜力大,可以在较肥沃的土壤上推行部分免少耕农业,对减少劳力、保证冬季作物的栽种农时、提高稻后旱作播种质量和协调水旱作物对土壤环境的需求矛盾均很有利,这一耕作法在我国南方水旱轮作制地区很有发展前景。

水旱轮作中实行免少耕,在国际上是一种创新,是我国耕作技术上的一项重大改革。黄东迈结合这项技术实践所取得的研究成就具有开拓性,他在这方面的一些论述已编入热带地区水稻可持续生产的土壤管理论文集,受到亚太地区一些国家的重视。

黄东迈从事土壤肥力和植物营养研究已有50年之久,一直致力于应用基础研究,推进国家农业科技进步,学术造诣较深,求实奋进,富于开拓创新。多次出席重大的国际和国内土壤科学会议,培养了4名硕士、博士研究生,贡献卓著,在土壤界具有较高知名度和学术声誉。

简 历

| 1925年4月8日 | 出生于江苏省通州市 (原南通县)小海镇雁行乡申子圩。 |

| 1938—1945年 | 在重庆江北清华中学初中部和青木关中央大学附中高中部学习。 |

| 1945—1949年 | 在国立中央大学农业化学系学习。 |

| 1949年7月—9月 | 毕业后在上海华东农水部棉垦训练班学习。 |

| 1949年9月—1950年 | 华东农水部土肥研究室,技佐。 |

| 1950—1969年 | 江苏农业科学院,助理研究员,副处长。 |

| 1970—1986年 | 江苏农业科学院土肥所,副所长,副研究员。 |

| 1986年至今 | 江苏农业科学院土肥所,研究员。 |

主 要 论 著

1 黄东迈,李锡泾. 水稻生长期间土壤中铵态氮及亚铁的变化. 土壤学报. 1955,8 (2): 83~89

2 黄东迈,张柏森. 水稻田乾耕及湿耕对于土壤中氮素转化及水稻产量的影响. 土壤学报. 1957,5 (3): 223~232

3 黄东迈,白纲义. 无锡县土壤肥料调查报告 (铅印本,内部发行).1953. 1~34

4 黄东迈,白纲义. 淮北濉河两岸土壤的分布规律及其主要性状. 见: 华东农科所土壤肥料研究报告汇编. 北京: 科学技术出版社,1958: 88~115

5 沈梓培,黄东迈,白纲义等. 水稻土晒干措施的增产效果及其与土壤性质的关系,土壤学报.1959,7(3~4): 124~134

6 Huang DM,Gao JH,Zhu PL. Transformation and Distribution of Organicand Inorganic Fertilizer Nitrogen in Rice and Soil System. In: Proceedingsof Symposium on Paddy Soil. Science Press,Beijing. Springer-Verlag,Berlin. Heidelberg,New York. 1981: 570~577

7 Huang DM,Zhu PL,Gao JH. Comparative Study on the Residual Effectsof Organic and Inorganic Fertilizer Nitrogen in Paddy Soil. In: 12th Inte-mational Congress of Soil Science. New Delhi,India. 1982. 93

8 Huang DM,Zhu PL. Transformation and Distribution of Different Forms ofOrganic-N in Soil. In: 13th Congress. Inter. Soc. Soil Sci.,Hamburg,Germany. 1986: 334~335

9 Sun GY,Huang DM. Studies on the Nitrogen Supply Characteristics of Soiland Its Prediction Technique for Nitrogen Recommendation for Wheat. In:Proceedings of the International Congress on the Management and Fertiliza-tion of Upland Soils in the Tropics and Subtropics. 1986. 241~246

10 Huang DM,Zhu PL. The Soil Fertility of No-tillage Rice-based CroppingSystems in Southern China. Selected Papers from “ the First InternatioalSymposium on Paddy Soil Fertility”. Chiang Mai,Thailand. IBSRAMMonograph. 1988 (2): 365~375

11 Huang DM. Current Situation and Problems of Postrice Soil and Crop Ma-nagement on Vertisols in Jiangsu Province,China. In: Proceedings of thefirst International Workshop on the Management of Lowland Clayey Soilsfor Upland Crops after Rice in Asia. Khon Kaen,Thailand. IBSRAMProceedings. 1990 (11): 23~32

12 Huang DM,Hasegawa M,et al.. The Response of Indica-Japonica Inte-rspecific Hybrid Rice to Potassium in Different Soils. In: The Third Inter-national Symposium on Paddy Soil. 1992. 182~189

13 Huang DM,Zhu PL. Nitrogenous Cycling and Interactions of Organic andInorganic Fertilizer in Soil. Presented at Canada Society of Soil Science.Penticton,B. C. Canada. 1990(加拿大农业科学研究所七十周年纪念暨加拿大土壤学会1990年学术年会论文)

14 Huang DM. Soil Fertility and Problems of No-tillage Rice Based CroppingSystem in Southern China. Nanjing,China. 1991 (温洛克基金国际持续农业会议论文)

15 黄东迈,高家骅,朱培立. 有机、无机肥料氮在水稻—土壤系统中的转化与分配. 土壤学报. 1981,18 (2): 107~121

16 黄东迈,朱培立,高家骅. 有机、无机肥料氮在水田和旱地的残留效应. 中国科学 (B辑). 1982 (10): 907~912同内容发表于中国科学(Scientia Sinica),英文版.1983(2):167~17317 黄东迈,孙庚寅等. 淮北稻田土壤供氮特性的探讨. 江苏农业科学.1982 (10): 1~9

18 黄东迈,高家骅,朱培立. 水稻对有机、无机态肥料氮和土壤氮的吸收利用探讨. 土壤学报. 1983,20(1): 1~11

19 黄东迈,孙庚寅,陈炳松. 淮北地区土壤供磷特性的探讨. 土壤通报.1984,15 (4): 148~152

20 黄东迈,朱培立. 有机氮化学组分在土壤中的转化与分配. 江苏农业学报. 1986,2 (2): 18~25

21 黄东迈.有机肥无机肥对提高土壤氮素肥力作用及其配合施用.见:我国土壤氮素研究工作的现状与展望.北京:科学出版社,1986.92~103

22 黄东迈. 免耕少耕条件下土壤肥力与施肥. 土壤通报. 1988,19 (2):94~97

23 Huang DM. Potassium Fertilizer Increases Cotton Yield. Better CropsInternational. Canada. 1989. 4~5

24 黄东迈. 稻田土壤表层管理与土壤肥力. 见: 中国土壤科学的现状与展望. 南京: 江苏科技出版社,1991. 132~136

25 黄东迈. 有机肥养分循环与利用研究的回顾. 土壤通报. 1994,25(7): 2~3

26 黄东迈,朱培立,李庆康等. 饲养—山羊—土壤生态系统中14C的循环. 土壤通报.1994,25 (7): 4~7

27 黄东迈,朱培立、李庆康等. 江苏省低洼地区变性土的水分物理特征.江苏农业学报. 1997,13 (1): 44~50

28 黄东迈,朱培立,王志明等. 旱地和水田有机碳分解速率的探讨与质疑. 土壤学报. 1998,35(3)

相关参考

李鸿章小儿子李经迈简介李经迈最后怎么死的? 李鸿章是晚清末年重臣,深受慈禧太后信任,后世将其与左宗棠、张之洞、曾国藩三人并称为“中兴四大名臣”。 李鸿章有三位儿子,但是亲生的却只有两位。早些年李鸿

李鸿章是晚清末年重臣,深受慈禧太后信任,后世将其与左宗棠、张之洞、曾国藩三人并称为“中兴四大名臣”。 李鸿章有三位儿子,但是亲生的却只有两位。早些年李鸿章没有儿子,所以他

国外名人传 德钦哥都迈人物生平简介,德钦哥都迈怎么死的,德钦哥都迈是怎么样的一个人

德钦哥都迈(TheKhinKouTawHmain,1875—1964),缅甸杰出的爱国诗人,著名的社会活动家,英勇的和平战士。德钦哥都迈原名吴龙,1875年3月19日生于缅甸卑县,从小在寺庙中读书。吴

纳尔迈Narmer简介 以下文字资料是由(全榜网网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!Narmer(公元前3150年

人物生平许迈,字叔玄,一名映,丹阳句容人也。家世士族,而迈少恬静,不慕仕进。未弱冠,尝造郭璞,璞为之筮,遇《泰》之《大畜》,其上六爻发。璞谓曰:“君元吉自天,宜学升遐之道。”时南海太守鲍靓隐迹潜遁,人

炫迈妹儿:今年才十五岁,已经不读书了,他自己在微博说过自己一个月只有一千五百块钱,可是有次发照片,有人说他的一条裙子不好看,他就回复那个人说不好看也比你全身加起来贵15岁在一起的女孩不读书每天和许多比

各大汽车品牌的发展历史迈巴赫1919年,戴姆勒~奔驰公司的主要创始人之一威廉迈巴赫与其子卡尔迈巴赫共同缔造了“迈巴赫”这一传奇品牌,一个象征着完美的昂贵的轿车。但1941年,已累计生产了1800辆左右

epc表明电子节气门系统内可能存在故障,并且故障有可能影响到车辆的正常使用。上海大众仪表盘上的EPC即电子节气门,电子节气门是汽车发动机的重要控制部件。由发动机、转速传感器、节气门等构成,采用电子节气

世界十大名车包括劳斯莱斯(Rolls-Royce)、宾利(Bentley)、迈巴赫(maybach)、法拉利(Ferrari)、兰博基尼(Lambhini)、迈凯轮(迈凯轮)、阿斯顿马丁(AstonM

瑜伽的6大分类:1、自我精神放松——迈索尔瑜伽迈索尔瑜伽是一种自我练习的阿斯坦珈瑜伽,没有老师来指定体式。学生根据自己的能力和程度进行练习,但是,它是很多学生集体练习的。老师在适当的时候会来鼓励你,给