知名人物 马文昭人物简介

Posted 细胞

篇首语:同时赶两只兔,一只也捉不到。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了知名人物 马文昭人物简介相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

知名人物 马文昭人物简介

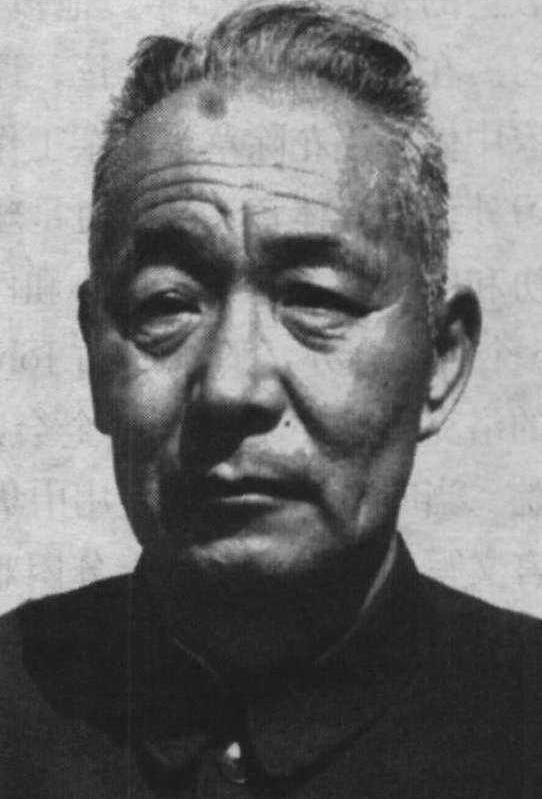

·马文昭

马文昭,组织学家,医学教育家。研究过细胞腺粒体和戈尔吉氏体与细胞分泌的密切关系,认为磷脂类是这两种细胞器的主要化学成分,在形成分泌颗粒过程中于这两种细胞器内转化。这些论断得到现代细胞学的确证。从事过吗啡中毒研究,又研究磷脂类对组织的作用并将其理论推广于临床实践。毕生从事组织学教学工作,培养出大批专业人才,是中国组织学的奠基人。

马文昭,字筱乾,曾用英文名Ma Wen-chao。1886年5月31日 (清光绪十二年农历四月二十八日) 生于河北省保定市西关厢一个农民家庭。家庭经济拮据,除种地外兼育豆芽维持生活,他幼年即参加劳动。由于家人信仰基督教,??以他能在教会学校半工半读。他刻苦学习,勤奋工作,得到教会的赏识。1905年,他被资送到河北省通县协和书院学习。在校中仍是半工半读,课余时间为当地外国教士和教员家中做些浇花除草等勤杂工作,得些报酬以补助生活。除学习外他爱好体育,是当时足球校队的队员。毕业后升入北京协和医学堂,这是北京协和医学院的前身,是在1906年由6个教会合办,1921年由John Davison Rockefeller Jr.建立的洛克斐勒中华医学基金会购买,并改建为北京协和医学院。当时协和医学堂使用中华博医学会编写的教本都是用文言文写成,学习起来十分困难。课程繁多,还要学习英语,但马文昭以惊人的毅力,坚持不懈,刻苦钻研,终于在1915年完成学业。

马文昭毕业后先后担任山西汾阳医院和河北通县潞河医院的医师。这两所医院都是教会创办的,主要为当地外国教士和教员以及他们的家属提供保健服务,也向教会学校的学生以及一般市民开放。医院规模很小,只有两位医师,一个是美国人,另一个是中国人。他们担任各科患者的治疗工作,无论大小手术,内科、外科、妇科、儿科等的疾病都要亲手处理,独立解决。马文昭从中锻炼了脚踏实地,不怕困难,当机立断,独立思考的工作作风。在汾阳医院工作时,曾在出诊时独自抢救了一位剖腹自杀的铁匠。马文昭以简单的工具,和细心大胆的操作,使患者恢复了健康。在4年的临床实践中,他总是在简陋的工作条件下,运用所掌握的理论知识,果断地解决了医疗上的难题。

1919年,北京协和医学院由洛克斐勒氏中华医学基金会筹办就绪,虽未正式成立但已招生开课。马文昭获得到解剖学科进修的机会。当时解剖学科由出生于加拿大的美国细胞学家考德里 (E.V.Cowdry) 主持。他在考德里的指导下努力学习组织学这门专业,第二年他就被选送到美国作为师资培养。考德里介绍他到自己的母校芝加哥大学解剖学科进修组织学。他刚到解剖学科就遇到了A.A. 马克西莫夫(Maximow) 的冷遇。这位帝俄时代的组织学家在欧洲久负盛名,十月革命前夕逃亡到美国,在芝加哥大学任教授。他见这个中国学生英语不流利,就表示不愿接纳。幸好同科的本斯利(R.R.Bensley)教授自愿担任他的导师。在本斯利指导下马文昭开始了对细胞线粒体和戈尔吉 (Camillo Golgi,1843~1926) 氏体的研究,完成了3篇论文,在美国Anatomical Record( 《解剖记录》) 和American Journal of Anatomy(《美国解剖学杂志》) 上发表。

马文昭为人幽默,初到美国参加一社交聚会,有人问:“听说中国人吃活老鼠,是真的吗?”马文昭立即答道: “没听说过,倒是有人告诉我美国人都爱吃热狗。”引得众人哄堂大笑。

1921年,马文昭回到北京协和医学院解剖学科担任助教、讲师等职务。除教学任务外,继续开展对线粒体和Golgi氏体的研究。1928年,再度赴美芝加哥大学解剖学科进修一年,返校后担任助理教授职务。在他关于线粒体、Golgi氏体和细胞分泌的研究中,得出了两者是细胞新陈代谢主要的主要细胞器,并根据两者对固定液和染色剂的反应,推断两者的主要成分都是磷脂类。当时他见到帝国主义以鸦片毒害中国人民,在国际上吸鸦片成了中国人的耻辱,他认为,如果能增强细胞内线粒体和Golgi氏体的功能则能增强细胞抵抗疾病侵害的能力,也能帮助国人戒掉鸦片并恢复健康。从这种设想出发他探索出一种戒除鸦片烟瘾的诊断和治疗方法,并在实验动物身上取得效果。此法后在南京戒烟委员会附设医院中试用,也取得预期的效果。他在1932~1934年连续发表有关文章。这时期他急于推广这种方法,希望为多数患者解除痛苦,开始在协和医院接收患者。当时协和医学院当局认为基础医学教师无权接受患者,因他违反校规给予严重警告处分。但他并未因此气馁放弃,仍坚持对吗啡中毒的动物进行系统的实验。当时福顿(A.B.DroogleeverFortyun)教授十分支持他的工作,他替马文昭向医学院当??力争。可马文昭在北京协和医学院仍然受到歧视,直到1940年他才由助理教授升任襄教授至1942年。

1940年,他应美国圣路易华盛顿大学医学院细胞学科考德里教授的聘请,以客座教授的身份去美讲学。1941年暑假因国际局势日趋紧张而返回北京协和医学院。当年12月8日日本发动太平洋战争,当天日本侵略军占领了北京协和医学院。

1942年,马文昭应北京大学医学院的聘请担任解剖学科的教授,继续从事组织学的教学和研究工作。1945年抗日战争胜利,当时南京政府不承认日本占领地区的各高等院校和这些院校学生的学籍,并勒令这些院校改称为补习班。北京大学医学院原任教授大多是日本人,此时已被遣返回国,这使学院处于即将解体的危机中。数百名学生惶惶不安,不知未来是何等下场。这时马文昭不顾个人得失,毅然出任第六补习班主任,聘请原在协和医学院工作的同事主持补习班的基础医学和临床医学各科的教学和医疗工作,并且按照旧日北京协和医学院的规格改革了学院教学和临床各科制度,使北京大学医学院面貌焕然一新,大大提高了教学和医疗质量,奠定了日后北京医学院的基础。1946年,第六补习班正式被承认为北京大学医学院,马文昭任院长。1947年,他辞去院长职务,仍担任解剖学科主任,埋头于教学和研究工作。

1949年,中华人民共和国成立时百废待兴,经济困难,中央卫生部却首先下拨一笔经费为马文昭建立了一个细胞学研究室,并为他配备了两名优秀应届毕业生和熟练的技术人员。同时他还接受了一批解放军医学校的青年解剖学教员到研究室进修。这些年轻的教员经马文昭精心培养,后来都成了军事医学科学院、医学科学院、军医大学等单位的专业骨干。

1953年全国高等院校院系调整后,北京大学医学院独立成为北京医学院,马文昭担任了组织学胚胎学教研室主任。他领导的细胞学研究室终于实现了对于磷脂类为细胞器主要成分和能增强机体细胞的生活能力这一论断继续探索的愿望,开展了大量以磷脂治疗各种疾病以及抗衰老的实验。1963年他总结了这些研究成果,编写了《磷脂类对于组织的作用》一书。

1956年马文昭到苏联参观访问。同年中国科学院成立,他又当选为生物学地质学部委员。

马文昭是中国解剖学会的发起人之一,自1947年成立以来,曾历任理事长、常务理事等职务,为中国解剖学会的发展壮大做出了不懈的努力。

1960年,马文昭虽已74岁,但他仍坚持每日到校工作。在一次科学院召开的学部会议上他突然流鼻血,血压已超过200 mmHg,可他坚持把显微镜带到家中坚持工作,不时地对研究室工作进行检查和指导。1965年秋季他被发现已患肺癌,医治无效,于12月13日在北京人民医院逝世,享年79岁。

关于线粒体和戈尔吉氏体的研究

在20世纪初期细胞学的研究热门是染色体遗传学说。1910年摩根(Thomas Hunt Morgan,1866~1945) 提出基因学说,因此获得1933年诺贝尔生理学或医学奖。这掀起细胞染色体研究的热潮,如Cyril Dean Darlington所著的Recent Advance in Cytology(《细胞学最近进展》,1932)一书的内容完全是关于染色体的研究。此时线粒体和戈尔吉氏体的研究仍停留在如何显示这些细胞器的技术方面,对它们在细胞内的功能尚属推测。马文昭的导师Bensley原是化学专业的学生,毕业时因行猎伤腿,在卧病期间自修组织学并对它产生浓厚的兴趣。他在学化学时所学到的科学训练使他对组织学产生新的思路,并引导他创立了细胞学研究的新方向。在1930年代,他首先打破细胞结构必须保持生前原位的形态学研究必守的原则,用梯度离心方法把打碎的细胞的有形成分各自分离出来研究它们的化学成分和活性。于是他成为近代细胞化学创始人之一。Cowdry受教于Bensley并进一步发展了关于细胞的研究。他的经典著作General Cytology(《细胞学概论》)集合了1920年代居领先地位的学者从细胞结构、生理、化学以及生物物理方面写出代表他们的成就和理论的论文,对于细胞学以后50年的突飞猛进起了启迪作用。

Bensley发明了活体染色方法,同时显示细胞内线粒体和Golgi氏体,结合经典的固定染色方法证实了两种细胞器是真正的细胞器,从而澄清了对两者的生前存在所提出的各种疑问。马文昭在两位导师的教导下开展了线粒体和Golgi氏体和细胞分泌的关系的研究。首先他利用Bensley的活体染色技术结合固定染色标本研究了胰腺分泌颗粒和甲状腺滤泡胶体形成过程中两种细胞器的作用。以后又研究了脊神经节细胞、胃腺细胞、壁细胞、肾上腺髓质细胞等分泌物的形成过程中两种细胞器的数量、形态和位置的变化。他还研究了在不同的生理和病理条件下各种细胞内两种细胞器的形态变化,从而肯定了它们对细胞分泌作用的密切关系,推断出两者均为细胞分泌作用中最主要的细胞结构。现代细胞学各种新技术研究的结果更确切地证实了这一论断。

马文昭在显示线粒体和Golgi氏体的技术方面进行了多种研究,他从两种细胞器对不同的固定液和染色剂的反应探讨两者的化学本质。他总结出两者的主要成分是磷脂类,并得出结论: 磷脂在形成分泌颗粒过程中在两种细胞器内转化。现在知道磷脂是细胞的膜结构的主要成分,而无论是Golgi氏体还是线粒体的膜都是同一来源同一结构的。

关于吗啡中毒的研究

马文昭在1930年代开始对吗啡中毒进行了系列的动物实验和临床实践。他从大鼠吗啡成瘾前后各种细胞内Golgi氏体的数量变化总结出检查吗啡中毒的技术方法和治疗方案。他发现动物在犯瘾时各种细胞的Golgi氏体减少或消失,而注射吗啡后动物显示功能亢进、各种细胞的Golgi氏体增多。在动物饲料中加喂卵磷脂则在动物犯瘾时期损失的Golgi氏体能得到补充,从而减轻症状。他认为卵磷脂可以加强细胞中线粒体和Golgi氏体的结构和功能,弥补吗啡的毒害作用。

马文昭的实验结果在当时南京戒烟委员会附设的医院中应用于戒烟患者,获得预期的效果。他利用活体染色方法??查患者血细胞的线粒体和Golgi氏体,根据两者的形态变化来鉴别患者吗啡中毒的程度,吸毒后的变化和断瘾后健康的恢复。他用自己设计的卵磷脂复合剂使患者在短时间内断绝毒瘾。这项工作取得了很好的临床效应并为他的磷脂对细胞作用的假设提供了有力的证据,他共发表了有关吗啡中毒问题的论文10余篇。

关于造血器官结构的变化

在研究吗啡中毒和X线损伤的过程中,马文昭注意到造血器官的结构变化。他提出了脾、淋巴结和骨髓结构的动态变化的假说。他认为这些造血器官的组成部分,特别是??管分布是处于不断消失、再建和互相转变之中以适应机体功能变化的需要。这些器官的结构不是固定不变的,而是处于随时调整的动态性变化之中。他根据的是固定染色的标本,但这一假说未能得到活体的验证。他继续钻研技术,利用石英杆照明装置来观察活体脾脏的血循环,虽然这项工作因北京协和医学院被日本侵略军占领而中断,但由此可见马文昭不囿于教条的理论而敢于创新的精神和唯物辩证的科学观点。

磷脂类对于组织的作用

中华人民共和国成立后,中央卫生部为马文昭建立了细胞学研究室,他的工作有了很大的发展。他从磷脂类能增强细胞器的结构和功能这一事实出发,探讨了磷脂对皮肤、软骨、骨、肝、血液、血管、造血器官、神经组织、内外分泌器官的作用,广泛研究了各种类型细胞的线粒体和Golgi氏体的形态变化。除实验室研究外,他又与临床工作者合作,展开了有关磷脂类治疗皮肤病、肝病、骨折愈合、动脉硬化、神经衰弱、肺结核的研究。同时他还设计了抗衰老的动物实验。1963年,他编写了 《磷脂类对组织作用》一书,总结了自己一生的研究成果。

刻苦钻研 诲人不倦

马文昭1919年开始组织学专业的学习,当时已33岁。他以坚韧不拔的精神,刻苦钻研,付出加倍的努力获得了工作上的成就。在掌握组织学技术时,他勤学苦练,精益求精,能做出厚度只有3μm的石蜡切片,为同事们所称赞。在检查标本方面无论是给学生示范,还是为专家解决疑难问题,他都显示出丰富的经验。在教学方面他以身作则,以实事求是的精神感染学生。每次讲课之前,他总要写出讲稿,反复试讲,有时工作到深夜。每当授课当天,他总是早晨7点就到课堂,在黑板上将所讲的器官结构精绘成彩图。在实习课上马文昭帮助同学辨认标本,对学生进行指导。在他的教导下,同学们提前到教室抄图听课,大部分学生将显微镜带回宿舍继续学习。有的学生甚至在课堂下将标本用彩笔精绘成图。他使学生对一门枯燥的形态科学发生了很大的兴趣。

简历

1886年5月31日 出生于河北省保定市。

1905年 毕业于河北省通县潞河中学。

1910年 毕业于河北省通县协和书院。

1915年 毕业于北京协和医学堂。

1915~1916年 任北京协和医院住院医师。

1916~1918年 任山西汾阳医院医师。

1918~1919年 任河北省通县潞河医院医师。

1919~1920年 在北京协和医学院解剖科进修。

1920~1921年 在美国芝加哥大学解剖科进修。

1921~1940年 任北京协和医学院解剖学科助教、讲师、助教授。

1940~1942年 任北京协和医学院解剖学科襄教授。

1940~1941年 任美国圣路易华盛顿大学细胞学科客座教授。

1942~1945年 任北京大学医学院解剖学科教授。

1945~1946年 任北京大学第六补习班主任。

1945~1953年 任北京大学医学院解剖学科主任、教授。

1946~1947年 任北京大学医学院院长。

1947年 任中国解剖学会常务理事、理事长。

1953~1965年 任北京医学院组织学胚胎学教研室主任、教授。

1956年 当选为中国科学院生物学地质学部委员会委员。

1965年12月13日 因患肺癌病逝于北京。

主要论著

1 Ma WC. The changes in the pancreatic cell of the Guinea pig during inanition and refeeding. Anat Rec,1924,27 (2):47~60.

2 Ma WC. The mitochondria and colloid in the thyroid gland of the adult albino rat. Am J Anat,1925,35 (2):199~211.

3 Ma WC.A study of the mitochondrial elements of the spinal ganglion cells of beriberi fowls. Am J Anat,1925,36 (2):215~233.

4 Ma WC.et al. Changes in the Golgi apparatus of the gastric gland cells in relation to activity. Chin J Physiol,1927,1 (3):305~330.

5 Ma WC. A method for the demonstration of the intracellular secretion canaliculi of the parietal cells of mammals. Anat Rec,1927,35 (4):337~339.

6 Ma WC.The relation of mitochondria and other cytoplasmic constituents to the formation of secretion granules. Am J Anat,1928,41 (1):51~63.

7 Ma WC.The relation of the mitochondria-Golgi complex to secretion. Ⅰ.The pancreatic acinar cell of the toad. Chin J Physiol,1928,2 (2):247~254.

8 Ma WC,Chang HC. The relation of the mitochondria-Golgi complex to secretion. Ⅱ.Intravital staining with neutral red and SudanⅢ. Chin J Physiol,1928,2 (4):381~388.

9 Ma WC,Chang HC,Liu AC. The relation of the mitochondriaGolgi complex to secretion.Ⅲ. Physiological identification of the vitally stained mitochondria-Golgi material.Chin J Physiol,1929,3(1):29~40.

10 Ma WC.The relation of the mitochondria-Golgi complex to secretion. The medullary cell of the rat’s suprarenal.Chin J Physiol,1929,3 (4):419~428.

11 Pillat A,Ma WC.Function of the columnar epithelium of the ciliary body of albino rabbits. Proc Soc Exp Biol Med,1929,26:739~741.

12 Ma WC,Pillat A.A study of the function of the columnar epithelium of the ciliary body of albino rabbits. Chin J Physiol,3 (4):363~375.

13 Ma WC,Mu JW. Cytological changes in thyroid apparatus and spinal ganglia of rats treated with thallium. Proc Soc Exp Biol Med,1930,27:249~251.

14 Ma WC,Tso E,The effects of deficient diets on the mitochondria-Golgi complex in spinal ganglion cells of rats and Guinea pigs. Chin J Physiol,1930,4 (2):183~190.

15 Ma WC,Mu JW. Cytological changes in thyroid gland and spinal ganglia of white rats treated with thallium acetate. Chin J Physiol,1930,4 (3):295~302.

16 Ma WC. The relation of the mitochondria-Golgi complex to secretion. Ⅴ. Further identification of neutral red stained material.Chin J Physiol,1930,4 (4):381~386.

17 Ma WC.The relation of the mitochondria-Golgi complex to secretion.Ⅵ.A general method for demonstrating the mitochondriaGolgi complex and other cytoplasmic inclusions. Chin J Physiol,1930,4 (4):387~390.

18 Ma WC.A cytopathological study of acute and chronic morphinism in the albino rat.Chin J Physiol,1931,5 (3):251~278.

19 Ma WC. Mitochondria in the reticulocytes of the rat.Chin J Physiol,1932,6 (3):271~276.

20 Ma WC.The effect of lecithin on opium addicts. Report on the work done in the anti-opium hospital of the National Opium Suppression Commission in Nanking. Chin Med J,1932,46:808~819.

21 Ma WC.Blood changes during intoxication and detoxication in the chronically morphinized rat.Ⅰ.Changes in red cells and platelets. Chin J Physiol,1932,6 (4):359~390.

22 Ma WC. Blood changes during intoxication and detoxication in the chronically morphinized rat. Ⅱ.Changes in white cells. Chin J Physiol,1933,7 (4):287~342.

23 Cheng CL,Ma WC. Effect of morphine injection on the blood cells in normal individuals and in opium addicts. Trans Ninth Congress Far East Assoc Trop Med,1934,2:659~673.

24 Ma WC.Changes in the Nissl bodies of spinal ganglion cells of the acutely and chronically morphinized rat. Psychiatrische en Neurologische Bladen,1934,Jahrgang No 3,4:1~12.

25 Ma WC.Observations on the maturation of the erythrocytes in the albino rat. Chin Med J,1934,48:1194~1201.

26 Ma WC.Blood changes during intoxication and detoxication in the chronically morphinized rat. Ⅲ. Changes in the blood forming cells of the bone marrow. Chin J Physiol,1936,10 (5):599~636.

27 Ma WC.The vascular system in the spleen of rat and mouse. Pek Nat Hist Bull,1937~1938,12 (2):71~77.

28 Ma WC. Blood changes during intoxication and detoxication in the chronically morphinized rat. Ⅳ. Changes in the lymph node.Chin J Physiol,1937,12 (4):427~484.

29 Ma WC. A study of the splenic pulp of the albino rat and mouse.Pek Nat Hist Bull,1938~1939,13 (1):13~14.

30 Ma WC. A study on the development of blood cells in the bone marrow of the adult albino rat. Pek Nat Hist Bull,1939~1940,14 (1):5~7.

31 Ma WC. A study on the vascular system in the regenerating bone marrow the albino rat following artificial bleeding. Pek Nat Hist Bull,1939~1940,14 (1):9~14.

32 Ma WC.Blood changes during intoxication and detoxication in chronically morphinized rat. Ⅴ. Changes in the spleen J Physiol,1939,14 (4):411~430.

33 Hsu CL,Ma WC. Direct and indirect effects of Roentgen radiation on the blood-forming organs of rats,Am J Cancer,1940,39(3):319~333.

34 Ma WC,Hsu CL.The effect of Roentgen radiation on spinal ganglia of albino rats. Am J Cancer,1940,40 (3):335~342.

35 Ma WC.Further study of the development of the mammalian erythrocyte in bone marrow. Pek Nat Hist Bull,1940~1941,15(2):147~150.

36 马文昭,李肇特. 磷脂类对于组织的作用. 北京: 人民卫生出版社,1963.

相关参考

1.三国文昭皇后甄洛 参见甄洛条,三国的著名美女,魏文帝曹丕的皇后,曹植《洛神赋》的女主角。美貌冠绝一时,能诗文,性柔和多情。她生魏明帝曹睿、东乡公主,后来被曹丕赐死。2.北魏文昭皇后高照容 北魏

文昭关的所有唱词1、文昭关的豫剧唱法唱词伍员在头上换儒巾,乔装改扮往东行。临潼会曾举鼎,我在万马营中显奇能。时来双挂明辅印,运退时衰夜宿在荒村。提起来叫人恨不恨,莫非是五行八个字我的命生成。回头我对东

导读:相传曹植写的《洛神赋》是写给的爱情篇章,但是其中的各种原委不是一言两语可以说得清,道得明的。那么,到底是一个怎样的人?> 文昭,姓甄,是魏文帝曹丕的正妻,魏明帝曹睿的生母。但是在身前并没有

甄姬是魏文帝曹丕的妾氏,是魏明帝曹叡的亲生母亲,被曹丕赐死于邺城。曹叡继位以后,追封母亲甄姬为文昭皇后。 魏文帝曹丕是甄姬的第二任丈夫,她的第一任丈夫是谁呢?她又是如何嫁给曹丕的呢? 甄姬,在

大家好,我是小编,说起曹文昭的话,各位一定都有所耳闻吧。提起明将曹文昭,想必世人对他不甚了解,作为明末时期袁崇焕手下的第一猛将,曹文昭一度被誉为世间少有的杰出将领,就连大将袁崇焕以及猛将洪承畴都认为自

姓名:高照容 朝代:(北魏) 出生地:勃海脩县(一作条县) 出生日期:469年 逝世日期:497年www.cha138.com 谥号:文昭贵人→文昭皇后 陵墓:终宁陵(后移葬长陵西北)

【文昭甄皇后简介】 甄洛,字嫦娥(182或183-221),别称甄宓(音fú),庙号文昭甄皇后。中山无极(今河北省无极县)人,东汉王朝宰相(太保)甄邯的后裔。上蔡令甄逸的女儿。生于汉灵帝光和五年十二

据不完全统计,历史上8月4日去世的名人约有52位,年代最早的是中国文昭甄皇后逝于221年8月4日,如有谬误,敬请包涵。8月4日去世的名人(一)1、221年8月4日——中国文昭甄皇后去世。2、454年8

文昭甄皇后(183年1月26日-221年8月4日),名不明,又称甄夫人。中山无极(今河北省无极县)人,上蔡令甄逸之女。魏文帝曹丕的妾室,魏明帝曹睿之生母。曹睿即位后追尊甄氏为文昭皇后。>>甄洛是全家最

文昭甄皇后(183年1月26日-221年8月4日),名不明,又称甄夫人。中山无极(今河北省无极县)人,上蔡令甄逸之女。魏文帝曹丕的妾室,魏明帝曹睿之生母。曹睿即位后追尊甄氏为文昭皇后。甄洛是全家最小的