知名人物 王志均人物简介

Posted 生理学

篇首语:如果不能改变结果,那就完善过程。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了知名人物 王志均人物简介相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

知名人物 王志均人物简介

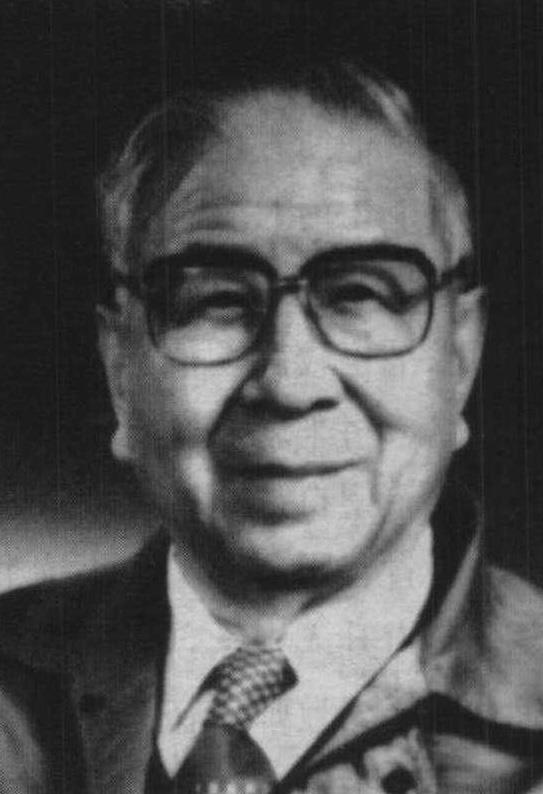

·王志均

王志均,生理学家、医学教育家,在胃腺、胰腺分泌的调节机制,消化器官活动对物质代谢的影响以及脑-肠肽的细胞保护作用等方面进行了系统深入的研究,阐明了胃肠激素释放的天然刺激物,设计了一种胃肠四通瘘管,用以研究胃肠消化液分泌的神经体液调节,提出细胞保护可能是胃肠肽或脑肠肽的生理功能之一的设想。培养了众多消化生理研究人才。对教学和人才培养有自己的见解。

王志均,曾用英文名Wang Chih Chin。1910年8月3日出生于山西省昔阳县东寨村一个中农的家庭。因为太行山区土地贫瘠,家庭生活十分拮据。家中有祖母、父母、姐姐、弟弟、妹妹,连他7口人。全家依仗父母务农维持生活。1917~1921年他在本村小学读书。当时中国处于新旧交替的时代,尤其在农村,读书还留有浓厚的旧时代私塾的特点。学生除国文、算术外,还要念《四书》,学古文。幸运的是,他所在的村是全县文化水平最高的村子。全村有大小地主上10户,前清举人两名,还有6个人曾经留日。因为这些人的子弟也要上学,所以本村小学办得很好,聘请的教师水平也较高。他当时以为,只要读好文史两类书,就会有出路,将来就有饭吃。村里那些显赫的人物给他树立了榜样,他希望自己也有像他们那样的一天。1922~1924年他在山西省昔阳县第一高小读书。但因为家贫,他小学毕业后没有能力升入中学,只好走自修苦读的路子。他白天在本村初小担任副教师(初小教师),晚上和清早努力自学。这样过了一年半的时间 (1925~1926)。

前清举人王敦临先生是他的同族祖父,特别赏识他上小学时的好成绩和他好学苦读的精神,便经常指导他阅读文史书籍。他又读了《古文观止》、《古文释义》、《史记》、《纲鉴易知录》 (顾炎武著) 以及《王凤洲纲鉴》等书,从而打下较好的文学和历史功底,阅读文学和历史著作成了他一生的业余爱好。

一个偶然的机会,他听说在山西省太谷县有一所铭贤中学,是由美国欧柏林学院 (Oberlin College) 兴办的教会学校,学费低,而且可以工读。1926年暑假他前去报考,结果以特别优异的成绩被录取。这是他一生中最为关键的??步,正是这个极好的机遇铸造了他一生的道路。铭贤中学经费充足,设备也比较好,校园环境优美宁静,而且有很好的校风。许多学生来自社会中下层的家庭,大家都自觉地勤勉节俭,求实上进,同学间也互相友爱。

他在学校里承蒙国文教师赏识,幸运地被推荐到校刊编辑部工作,主要任务是帮助整理和誊写稿件,加注标点符号。这些工作可以拿回宿舍在课余时间做,所得报酬足够充作生活费用。除打工外。他还参加学生会的工作,曾长期管理学生伙食。这些都使他得到社会活动的锻炼。他就这样顺利完成6年的中学学习。

1932年他高中毕业。因为他高中3年总成绩名列第一,获得学校授予的升学奖学金。同年,他考取清华大学。当年清华大学从5000名考生中录取了350名。

清华大学的学费很低,而且贫寒学生还可以申请缓交。山西省政府为了鼓励本省青年在省外国立大学学习,给这些学生发放津贴每人每年70元。加上中学给的奖学金50元,他在大学学习的一切费用就足够了。

他在清华大学上的是生物系。在所学的课程中他最喜欢的是生理学。另外他还选修了几门人文课程,如闻一多的“杜甫”,陶希圣的“古代社会学史”等。他进清华大学时正遇“九·一八”事变后国民政府实行不抵抗主义,中国共产党的地下工作者发动多次学生运动。他也积极参加了这些运动。

1936年他从清华大学毕业,获得理学士学位,并留校担任生理学助教。1937年1月,他被保送到北京协和医学院生理系进修,同时仍担任清华大学的助教。当时,北京协和医学院由林可胜教授领导,他对进修生有严格的要求和完整的培训计划。在协和医学院的进修,使他成为一个经过严格和正规训练的“科班出身”的生理学工作者。

1937年全面抗战爆发,北京协和医学院因由美国人管理仍能苟延残喘地维持着。但在日本侵略者的铁蹄下生活,他感到精神上十分痛苦。1939年他毅然离开北平,奔赴抗日大后方。1939年8月~1941年7月,他在昆明和贵州镇宁的中正医学院任生理学教师,1941年8月~1946年7月在贵阳医学院任生理学教师。为躲避日军的威胁,他几乎年年都要迁移,倍受颠沛流离。

1945年8月11日,日本战败投降。1946年9月,王志均获得美国一项奖学金,直接赴芝加哥伊利诺伊大学医学院留学,随发现胆囊收缩素的生理学家艾维(A.C.Ivy)从事消化生理研究。1950年获得哲学博士学位。

中华人民共和国成立后,美国政府竭力阻挠在美的中国留学生返回祖国。王志均经过半年的坚决斗争,于1950年秋天回国,从此执教于北京大学医学院 (后改为北京医学院、北京医科大学、北京大学医学部),先受聘为副教授,1953年升任教授。他一到生理教研室便着手建立消化生理研究室。在十分艰苦的条件下,他带领青年教师创造性地??展了狗的慢性实验研究。在胃液和胰液分泌调节和消化器官对代谢的影响方面,他们得出许多重要的科研成果,并培养出一支消化生理研究队伍。1962年卫生部批准在北京医学院建立消化生理研究室,王志均担任主任。他还协助制定了国家科学十年发展规划。在他的组织和推动下,全国的消化生理研究呈现出一片蓬勃发展的景象。文化大革命期间,消化生理研究被迫中断。而恰恰在此期间,国际上消化生理,特别是胃肠道激素的研究却取得了突飞猛进的发展。1978年消化生理研究室重新恢复工作后,王志均积极率领全室人员开展了脑-肠肽的研究,研究了脑-肠肽对消化和代谢的调节和细胞保护作用。

为使中国的生理与国际接轨,他多次邀请美国、加拿大等国的胃肠激素专家来北京讲学,1988年11月他亲自组织和主持了在中国首次举办的“北京国际脑-肠肽学术会议”,以丹麦的V.Mutt为首的国际著名胃肠激素专家几乎全部到会。会议开得很成功,对中国胃肠激素研究起了极大的推动作用。

1980年他被选为中国科学院学部委员 (中国科学院院士)。

改革开放之后,他一面鼓励年轻人出国深造,一面勉励他们学成回国工作,他惟一的女儿王宪于1980年代赴美留学,学成回国工作。现在是长江特聘教授,北京大学医学部生理系主任。

1978年,王志均获全国科技大会奖一项,1985年获卫生部科技工二等奖二项。

2000年北京医科大学出版社出版了《王志均院士——九十华诞》一书,收集王志均的朋友、学生所写的祝贺文章和王志均的主要论著以及他写的“九十自述”一文。

王志均晚年患冠状动脉硬化性心脏病。2000年12月4日,他因心力衰竭继发呼吸衰竭和肾衰竭于北京大学第三医院逝世。

王志均曾发表论著200余篇,包括原著论文95篇,综述、专论、叙事文70篇,主编或参加编写的书籍有20余种,专著及发表于专著中的文章及论文38篇。其著作内容主要涉及胃、胰腺分泌的调节机制,消化器官活动对糖和脂肪代谢的影响,消化道的细胞保护,人才培养和教育改革等。

王志均在科学界身居高位,但他依然平易近人,珍重友谊,关心他人,乐于助人。他胸怀宽阔,淡泊名利。消化研究室发表过大量论文,但只要该研究中他不是主要设计指导和直接参加者,他决不在文章上挂名。他经常在修改完第二导师指导的自己研究生的文章后,删掉自己的名字。他曾获得全国科学大会、卫生部和北京市科学进步成果奖4项。凭他的学术成就和地位,他本来可以获得更多的奖励,但他并不去申请,而是将机会留给年轻人。他生活十分俭朴,一向粗茶淡饭,但对灾区同胞或遇到困难的同事他总是慷慨解囊。他深念手足情义,回国后50多年一直按月给他在农村的弟弟、妹妹汇款,他认为正是由于弟弟、妹妹代替他奉养父母,他才能安心在外面工作和学习。他居住的寓所并不宽敞,学校新建的公寓里有专门的院士房,学校领导劝他搬进去,却被他一口回绝。他一生几乎一直坚持着每天3个单元的工作时间。他文笔流畅,所写文章语言简练生动,观点明确,常有独到的见解,读来引人入胜。王志均一向重视历史,并且具有极深的文学功底。他担任中国生理学会理事长期间,与陈孟勤合作主编了一部《中国生理学史》,组织了90多位具有相当资历的生理学家参加撰写。该书于1993年出版,系统、完整地记录了生理学在中国的发展历程和老前辈生理学家作出的贡献。2000年12月他去世前还完成了由他担任主审、陈孟勤担任主编的《中国生理学史》第2版的编辑工作。第2版的内容增加了港台地区生理学发展概况及1993年以后大陆生理学各领域的进展,于2001年3月出版。到晚年他仍笔耕不辍。89岁时完成《细胞保护》、《中国生理学史》、《生命科学今昔谈》等之后,又制定了新的写作计划。2000年下半年,他过了90岁生日,心脏病渐渐加重。但他仍每日坐在桌边,一写就是几个小时。他为新世纪第一期的《生理科学进展》 “科技大师”栏目写完一篇文章“名师风范——论19世纪生理学大师路德维希”后便与世长辞。

王志均于1999年6月写过一首诗以示挚友和同事:

淡泊名利终一生,灯红酒绿似烟云

忠诚勤奋思报国,清廉朴素教儿孙

但求政治无私意,不做趋炎附势人

此生来日无多矣,白鹤黄鹤任我乘

这首诗可算王志均一生的总结。

对促胰液素和促胰酶素的研究

胰液分泌调节的研究,曾受到神经论观点的束缚。虽然有人早已发现将盐酸注入小肠可引起胰液分泌,但还是将此现象归因于神经机制。直到1902年,英国学者William Maddock Bayliss (1860~1924) 和Ernest Henry Starling(1866~1927) 发表论文 “Mechanism of pancreatic secretion”(胰腺分泌的机制) (Journal of Physiology,26; 302)证实盐酸可刺激小肠黏膜产生促胰液素,该物质通过血液循环到达胰腺,刺激胰液分泌。这样才产生了激素调节的新概念。从此,消化液分泌的激素调节就成为消化生理的重要研究领域。1943年英国学者A.A.Harper和H.S.Raper又从小肠黏膜中提取了另一种调节胰液分泌的激素——促胰液素(后来证明它与胆囊收缩素为同一物质),并证明促胰液素和促胰酶素分别调节胰液中水和碳酸氢盐以及胰酶的分泌。他们发表的论文题为“Pancrozymin,a stimulant of secretion of pancreatic enzyme in extract of small intestine” (促胰酶素,小肠提取物中胰酶分泌的刺激物) (Journal of Physiology,1943,102: 115)。在此之前,美国学者A.C.Ivy和E.Oldberg证明小肠黏膜提取物中存在胆囊收缩素(A hormone mechanism for gallbladder contraction and evacuation.Am J Physiol,1928,86: 599)。后I.Jorpes 和V.Mutt将这些物质提纯,并阐明其全部氨基酸序列,证明促胰酶素与胆囊收缩素是同一物质。但是要进一步阐明促胰液素和促胰酶素这两种激素在食物消化过程中的生理意义,还必须了解哪些食物进入小肠后能引起促胰液素或促胰酶素的分泌,以及神经和激素在调节胰液分泌中所起作用的大小。要回答上述问题,在实验方法上必须做到: 既要让胰腺保留在动物体内,又要将胰腺丰富的神经支配完全切除,还要让胰液流出体外以便收集和分析。王志均采用给狗自体移植胰钩部的巧妙方法,达到了这个目的。这要进行两期复杂的手术: 第一期是将带有胰主导管的胰钩部和胰头部的一部分从胰腺切下,移植于皮下,同时使胰导管与右侧第二乳头(剪去乳头尖) 相连,以便胰液由此通道流出体外; 第二期是切断移植胰腺与腹内连接的所有血管,并安装十二指肠套管和胃套管,以便通过前者向肠腔内灌注各种实验物质,通过后者将胃液引流出体外以控制实验条件。他利用上述制备首次详细观察了各种食物在小肠中引起肠黏膜释放促胰液素和促胰酶素的情况,发现盐酸、蛋白质分解产物、脂肪和肥皂(油酸钠) 以及糖类食物在小肠内对两种胃肠激素的释放产生不同的作用。这项研究成果的重要意义在于第一次较详细地阐明了胃肠激素释放的天然刺激物,从而开辟了一个新的研究领域。自1970年代初放射免疫测定法建立以来,许多学者通过直接测定血液内激素浓度而完全检验了王志均早年的工作,因此他的论文 “Physiological determination of release of secretion and pancreozymin from intestine of dogs with transplanted pancreas”被国内外同行誉为消化生理的经典工作。

消化器官对代谢的影响

1950年代,王志均对一个现象产生浓厚的兴趣: 给狗仅仅假饲5分钟,而引起的胃液分泌竟持续两个多小时。当时他推断必有体液因素参与调节,并设想这种体液因素可能是胰岛素。于是他利用食管瘘狗观察了假饲对血糖的影响。结果发现在取消肾上腺髓质作用的条件下,假饲果然引起??糖浓度的降低,而且这一反应在注射阿托品、切断双侧膈下神经或胰外来神经后即消失,这说明这种反应是一种通过迷走神经传出的神经反射活动。但这里存在一个值得进一步思考的问题: 假饲引起的胰岛素分泌或血糖浓度的变化不大,这似乎难以解释假饲后胃酸持续分泌的现象。这一反应的意义何在?他进而考虑,消化吸收与物质代谢是两个紧密关联的生理过程。进食活动预示着将有大量营养物质被吸收入血,而血液中的营养物质的浓度在激素,特别在胰岛素的调节下是相对恒定的。进食活动引起的胰岛素释放,无疑有助于使即将吸收入血流的葡萄糖等营养物质尽快地得到安置(贮存),从而可防止它们在血液中的浓度发生过大波动。这正反映了机体功能调节的精密性和整体统一性。于是,“消化器官活动可以通过神经体液途径影响紧接着的中间代谢过程”这样一个新思路便形成了。

以后,王志均指导他的研究室有计划地开展了一系列实验工作,观察了进食活动,机械扩张胃、小肠区域和胰管等部位对糖和脂肪代谢的影响,并对其神经体液机制和中枢定位进行了分析。这项工作进行了12年,完成论文20篇,1964年进行了初步总结。美国学者H.R.Unger等于1969年提出肠-胰岛轴(enteroinsular axis)的新概念,它包括将有关食物进入胃肠道及在其中消化、吸收的信息传递给胰岛各型细胞的全部机制,这与王志均早些时候提出的观点是一致的。

王志均这项工作的意义在于如下。第一,首次阐明了胰岛激素的神经反射性调节。1950年代初他便通过假饲实验证明了生理性刺激可以反射性地通过迷走神经引起胰岛素的释放。在国外直到1971年才有人在患肥胖症的青少年身上进行了类似的实验并得出同样的结论。在1964年,他们用选择性破坏胰岛A细胞和生物鉴定等间接方法,第一次指出胰岛A细胞对胰岛素的释放受交感神经调节。国外学者到1971~1973年才陆续报道用放射免疫测定法直接测定??液中的胰高血糖素而得出同样的结果。第二,阐明了迷走-胰岛素系统和交感-肾上腺髓质系统在进食活动对糖代谢调节中的拮抗作用。

迷走-胃泌素机制在胃液分泌神经反射期中的重要性

传统的胃肠生理学曾认为,胃液分泌的神经反射是一个由迷走神经传出的纯神经机制。但在1930~1940年代,有人指出兴奋迷走神经可引起胃窦释放胃泌素。因此神经反射期是否也有体液因素参与,这问题引起了争论。

俄罗斯生理学家巴甫洛夫创造的巴氏小胃,一直是研究胃液分泌神经调节的一种经典制备。但它也存在以下缺点:①小胃与主胃隔离后不再接触食物刺激,时间久了其分泌功能难免衰退。②小胃分泌的胃液经常流失于体外,这会影响动物的健康。③小胃的胃液分泌量少,不易准确地进行测量和分析。为了克服这些缺点,王志均特别设计了一种狗胃肠四通瘘,该制备分3部分: 胃窦小胃、由胃底和胃体组成的胃瘘和十二指肠瘘。经腹壁置入四通套管。套管系铜质,T字形,有3个底盘与胃体断端、胃窦断端、十二指肠断端相通,不进行实验时用管塞将直管塞住,胃肠内容物不致外流。实验时取出管塞,置入一个分隔为3个腔的内套管,此管可以截断胃体与胃窦以及十二指肠间的通道,还可使三者相互隔离并分别与体外相通,从而得以收集这些部位的分泌物。在这种制备中平时食物仍能沿正常通道——胃体、胃窦到达十二指肠,实验狗的饮食与正常狗无异。实验时则可暂时截断胃与十二指肠或胃体与胃窦之间的通路,也可使三者互相隔离并分别与体外相通。这样可以从全胃而非小胃收集到较多的胃液,而且该制备具有完整的神经支配,还可以进行胃窦灌流等实验,因此可以取得旧法不能取得的重要实验结果。他于1965年在《中国生理学报》发表题为“迷走-胃泌素机制在胃液分泌神经反射期中的重要性”一文,指出:①切除胃窦后,由假饲及胰岛素低血糖引起的总酸排除量较切除胃窦前减少80%以上。②迷走-胃泌素的作用远比迷走神经的作用为强,且两者间有相互加强的作用。这篇论文无可争议地阐明了迷走-胃泌素机制在胃液分泌神经反射期中的重要性,从而对持续数十年的一场争论作出有力的回答。

对胃肠道细胞保护作用的研究

美国学者Andrew Robert于1975年在实验中发现不具抗胃酸分泌作用的小剂量前列腺素可以减轻伤害性刺激对胃黏膜的损伤。当时在其实验室访问的E.D.Jacobson建议他将这种现象称为细胞保护 (cytoprotection) [Robert A.Current history of cytoprotection. Prostaglandin,1981,21 (suppl): 89~96]。细胞保护原指不通过抑制胃酸分泌的抗黏膜损伤作用。但此概念一经提出,立即引起国际医学界和生物学界的兴趣,后来此概念被广泛用于机体的许多系统和器官,泛指细胞本身抗损伤能力的增强,被认为是一种天然的维持稳态的机制,是通过加强细胞的自我抵抗力,而不是改变攻击因子的性质来防止损伤的发生。

王志均认为,细胞损伤就意味着疾病。由攻击因子所致的损伤与由防御因子构成的抗损伤是贯穿生命始终的一对重要矛盾。细胞保护应当是一种天然的维持稳态的机制,用以加强细胞的自我抵抗力,而不是改变攻击因子的性质。这种机制是动物在长期进化过程中发生和发展起来的。研究细胞保护的机制并探索这种机制的措施,正是医学研究的最终目的。他还指出,对细胞保护的研究不能局限于前列腺素的框框里,应研究胃肠道内存在的大量胃肠肽除了调节胃肠分泌、运动和营养等功能外,是否对胃肠道细胞也有保护作用。1986年他根据研究室的初步研究结果和文献中的零星类似报告,首次提出细胞保护可能是胃肠或脑部分泌的肽类的生理功能之一的设想。十几年来他领导研究室对这个课题开展了系统深入的研究,发现了8种脑肠肽对胃、十二指肠黏膜,胰内、外分泌腺及肝脏具有保护作用。他们的研究工作特点是: 不仅在各种因素诱发的胃、十二指肠急性溃疡,急性坏死出血性胰腺炎,实验性糖尿病和各种肝毒剂诱发的肝损伤动物模型上进行了整体实验,而且制备了离体胃肠黏膜细胞、胰腺泡细胞、胰岛B细胞和肝细胞,在体外孵育的细胞或培养的细胞单层,观察了各种脑-肠肽如何直接保护细胞免受致损伤物质的影响,并对保护作用的机制进行了细胞水平和分子水平的研究。研究的广度和深度在国际上均处于领先地位。1995年王志均与朱文玉主编了专著《细胞保护》,书中收集和整理了国内外的有关文献资料,对全国各地细胞保护研究工作的深入开展起了推动作用。

在人才培养方面的建树

王志均一生培养的学生数千人,特别是培养了120多名消化生理研究人员,这些人分布在全国各地,成为学科带头人或研究骨干。他对教学和人才培养也颇有见解。他的几篇著作,如“关于高等学校的智能培养问题”、“关于培养研究生的几个问题”、“关于培养科学道德问题”等,充分反映了他的思想。他经常强调高等教育要把培养智能放在第一位,而把传授知识放在第二位。他一贯反对注入式的教学法而提倡启发式的教学法。他的讲课深入浅出,生动活泼,经常向学生介绍有杰出贡献的前辈科学家是如何发现新现象、新规律的,以培养学生的独立思考能力和创造精神。许多学生毕业二三十年后,对他讲过的一些有启发性的故事仍铭记不忘。在研究生培养方面,他强调培养创新能力,鼓励他们寻找研究课题,设计科研方案,解决分析研究过程中出现的新现象和新问题,放手让他们实践,再引导他们作出分析和总结。

他还强调培养科学人才时不仅要重视智力的开发,还要特别注重道德的培养。并强调导师和学术带头人应首先作出榜样。

1988年他出版了《生命科学今昔谈》,该书文字隽雅流畅,内容包括科学发现故事、科学家小传、科学史话以及对人才的论述等,着重阐述科学思路与创新、科学工作者应具备的素质以及人才培养等。内容很具启迪性,对青年科学工作者尤其有教育意义。

他具有很高的声望,与国外许多科学家有良好的关系,许多人经他的推荐和介绍出国深造。

学会工作和杂志工作

王志均从美国回来后就参与中国生理学会的领导工作。1956年和1964年任两届常务理事,1978年和1981年任两届副理事长,1985年任理事长,1989年任名誉理事,1994年任名誉理事长。并参加学会主办的几种刊物的编辑工作。?生理科学进展》于文化大革命期间停刊,1978年复刊后王志均长期任主编。1986年他辞去主编之职,任名誉主编。在他的倡议下,1982年《生理科学进展》又创设“刊头专文”栏目,邀请生理学界的老专家亲自执笔,以第一人称为自己作传。十几年来他一直亲自约稿、审稿、修稿并加注“编者按”。1992年为纪念《生理科学进展》创刊35周年,王志均和韩济生特别将当时已发表的43篇刊头专文汇编成册出版,书名为《治学之道——老一辈生理科学家自述》。

1999年,他偶然读到5月18日 《科学时报》上陈鲁民所写的一篇短文“呼唤名师”,感触很深。他说: “纵观科学史,世界上有不少科学家堪称名师,……名师对科学的发展起了非常重要的推动作用,目前我国大力提倡科教兴国,如果没有名师、大师,又何能创建世界一流大学?又何能人才辈出,国家强盛?”在他的建议下,《生理科学进展》设立了“科技大师”栏目。他亲自为该栏目制定了计划,并委托他的学生在英国、美国、加拿大等国查找资料,还写信约老朋友写文章。

简历

1910年8月3日 出生于山西省昔阳县东寨村。

1917~1921年 在山西省昔阳县东寨村读初小。

1921~1924年 在山西省昔阳县第一高小读书。

1925~1926年 在山西省昔阳县东寨村任副教师 (初小教师) 并自学。

1926~1932年 在山西省太谷县铭贤中学读书并毕业。

1932年8月~1936年8月 在北平清华大学生物系学习并毕业,获理学士学位。

1936年8月~1937年7月 任清华大学生理学助教。

1937年1月~1939年6月 在北京协和医学院生理系进修。

1939年8月~1940年7月 任云南昆明中正医学院生理学教师。

1940年8月~1941年8月 任贵州镇宁中正医学院生理学教师。

1941年8月~1946年7月 任贵州贵阳医学院生理学教师。

1946年9月~1950年9月 在美国伊利诺伊大学医学院研究生院学习,获哲学博士学位。

1950年9月~1953年 任北京大学医学院生理学副教授、中国生理学会理事。

1953~2000年 任北京医学院 (后北京医科大学、北京大学医学部)生理学教授。

1956年 当选中国生理学会常务理事。

1962年 任北京医学院消化生理研究室主任。

1964年 当选中国生理学会常务理事。

1978年 当选中国生理学会副理事长,《生理学进展》主编。

1980年 当选中国科学院院士。

1981~1985年 任中国生理学会副理事长。

1985~1989年 任中国生理学会理事长。

1986年 任《生理学进展》名誉主编。

1989~1994年 任中国生理学会名誉理事。

1994年 任中国生理学会名誉理事长。

2000年12月24日 因冠状动脉性心脏病在北京逝世。

主要论著

1 Wang CC,Grossman MI,Avy AC. Effect of secretin and pancreozymin on amylase and alkaline phophatase secretion by the pancreas in dogs.Am J Physiol,1948,154:358~368.

2 Wang CC,Grossman MI.Physiological determination of release of secretion and pancreozymin from intestine of dogs with transplanted pancreas. Am J Physiol,1951,164:527.

3 Wang CC,Chou CY. Reflex secretion of insulin after sham feeding. Chin Med J,1960,80:109.

4 王志均,张席锦. 消化器官对代谢的影响——十二年工作总结.科学通报,1964,(8):675.

5 卢光启,王志均. 迷走-胃泌素机制在胃液分泌神经反射期中的重要性. 生理学报,1965,28:398.

6 王志均,卢光启,潘国宗. 狗胃肠四通瘘的制备方法及其应用.中国生理学报,1965,28:420~423.

7 王志均,等 (北医消化研究室). 蛋白胨灌流胃窦对肠内糖负荷产生的高血糖的影响. 北京医学院学报,1976,3:168~171.

8 王志均. 关于培养研究生的几个问题. 生理科学进展,1982,13:20.

9 顾顺发,王志均. 胰岛肽对急性胰腺炎大鼠的细胞保护作用. 生理学报,1983,35:219.

10 王志均. 关于高等学校的智能培养问题. 生理科学进展,1983,1983,14 : 376.

11. 王志均. 关于培养科学道德问题. 北京医学院学报,1984,16:81.

12 Guo YS,Wang CC. The cytoprotective effect of oleic acid on indomethacin-induced gastric mucosal damage in rats. Clin J Physiol Sci,1985,1 (1):39~45.

13 王志均. 细胞保护: 调节肽的生理功能之一. 生理科学进展,1986,17 : 294.

14 汪锦林,朱文玉,王志均. 前列腺素E2对四氧嘧啶引起的糖尿病大鼠胰岛B细胞的保护作用. 生理学报,1986,38 (2):191~201.

15 Wang CC,Cactus YH,Zhu WY. Cytoprotective effects of somatostatin on experimental diabetes. In: Thompson JC,ed. Gastrointestinal endocrinology,receptor and post-receptor mechanisms.San Diego: Academic Press,Inc. 1990:424.

16 王志均. 胃蛋白酶的适应性保护作用及其机制. 北京医学院学报,1991,17 (3):229~232.

17 王志均,韩济生,主编. 治学之道——老一辈生理学家自述. 北京: 北京医科大学、中国协和医科大学联合出版社,1992.

18 王志均,陈孟勤,主编. 中国生理学史. 北京: 北京医科大学中国协和医科大学联合出版社,1993.

19 王志均. 对另一类细胞保护命名的建议——耐受性细胞保护. 生理科学进展,1994,25 (4):293~294.

20 王志均,朱文玉,主编. 细胞保护. 北京: 北京医科大学、中国协和医科大学联合出版社,1995.

21 王志均. 生命科学今昔谈. 北京: 人民卫生出版社,1998.

相关参考

人物生平从征天下至正十二年(1352年)三月,王志率领乡兵攻打濠州,参加起义,且守且战。元至正十三年(1353年),王志投靠朱元璋,同年随朱元璋攻下滁州、和州。至正十五年(1355年),随朱元璋南渡长

·王志遂王志遂,铁路桥梁抢修技术专家,我国战备桥梁器材研制开拓者之一。他曾参加战争与灾害中的铁路桥梁抢修,长期主持、参与和领导铁路军用梁、舟桥、轻型桥墩等多种桥梁抢修器材研制与应用,并发展了浮墩、铁路

·王志勤王志勤,有机化学家。长期从事天然有机化学及合成有机化学研究,协助黄鸣龙首次从国产薯蓣属植物川萆藓中提炼出薯蓣皂素,为我国建立甾体药物工业解决了基本原料来源,并以薯蓣皂素为原料合成出了黄体酮、睾

王志文都演过那些经典的电视剧?《马鲁他》(上世纪80年代后期,饰上世纪40年代大学生,导演许瑞生)《伦敦启示录》(2集,1987年,饰茕茕,导演王苏源)《正午阳光》(4集,1989年,饰程亮平,导演张

王志刚河北省安新县人,1942年9月7日生。1966年台湾大学农业经济系毕业,1973年前往美国德州农工大学攻读企业管理,1978年获博士学位。由美返台后,历任台湾大学商学研究所副教授、教授,1982

人民网娱乐综合日前,王志文一家人的近照被曝光。照片中一家三口其乐融融,4岁的儿子更是聪明活泼,萌态十足,羡煞旁人。中年得子的王志文对儿子是疼爱有加,俨然一副慈父的模样。家庭幸福的王志文,事业上也红红火

徐帆出生在武汉的一个演艺世家,自小就受到了很好的艺术熏陶。父母都是楚剧演员,徐帆从小就看着父母表演,对表演一直有浓厚的兴趣。徐帆从小就超级喜欢舞台上的戏服,一直幻想自己也能继承父母的职业。后来她也真的

我觉得对女人而言最重要的是婚姻,女人婚后的生活是幸福和不幸福的,从女人的笑容中就可以看出来。如果女人婚后的笑容中带有一丝苦涩,那么她的婚后生活就是不幸福的。作为著名导演冯小刚的妻子,每次胡现在媒体面前

徐帆从小就出生于一个文艺世家,她的父母都是优秀的楚剧演员,在父母的影响下,小时候的徐帆就迷恋上了表演,可是父母就徐帆这么一个孩子,并不希望她走这条路,但是徐帆却违背了父母的意愿,偷偷的报考了湖北戏曲学

美人心计结局是什么窦漪房当了太皇太后。王志当了太后。馆陶还活着==。王志的儿子女儿当了皇帝和公主,也就是刘彻和平阳。那个将军还活着。嫣儿病死了。刘彻他爹–-也就是窦漪房的儿子,病死。妙人恶有恶报--这