加拿大 加拿大是什么时候建立的国家?

Posted 殖民地

篇首语:常识是人类的守护神。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了加拿大 加拿大是什么时候建立的国家?相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

加拿大 加拿大是什么时候建立的国家?

加拿大自治领的建立

1867年7月, 原英属北美殖民地的加拿大省、新斯科舍省、新不伦瑞克省实行联合, 建立了加拿大联邦国家, 定名为“加拿大自治领”。从此, 加拿大初步摆脱了殖民地的地位, 开始走上了独立发展的道路。自治领的建立是加拿大统一与独立的第一步,是加拿大历史上最重要的事件之一。

自治领建立前的历史概况

加拿大从殖民地到自治领经历了漫长的发展过程。

十六世纪三十年代, 法国航海家雅克·卡蒂埃在加斯佩半岛登陆, 然后进入圣劳伦斯河内陆地区, 并以法国国王的名义宣布占领这片领土, 揭开了法国对加拿大殖民的序幕。1603年, 以法国航海家尚普兰为首的一支探险队在今新斯科舍省建立了第一个居留地;1608年又在沿圣劳伦斯河的魁北克设立了另一个居民点。从此, 正式开始了法国在加拿大的殖民时期。

法国殖民主义者统治加拿大约160年, 他们建立的殖民地统称为“新法兰西”。这是一片相当辽阔的地域, 从布雷顿角(今新斯科舍省北部)、拉布拉多(今纽芬兰省)经过圣劳伦斯河流域和大湖区通向遥远的西部; 向南则沿密西西比河一直伸展到墨西哥湾。相距大约4,000英里,人口8万5千人,绝大部分是法国移民及其后代。圣劳伦斯河居民区是“新法兰西”的中心区,全殖民地90%以上的人口居住在沿河的魁北克、三河城、蒙特利尔3个主要城市及其周围地带。

十七世纪末至十八世纪初,在英法争霸的斗争中,加拿大是两国争夺殖民地霸权的热点地区之一。英国以在沿大西洋岸北美大陆建立的13州殖民地,法国以新法兰西为基地,在北美大陆不断发生冲突和战争。在英法争霸的七年战争(1756—1763年)中,英国战胜了法国。根据战后签订的巴黎和约,法国的“新法兰西”殖民地转属英国。从此,英国从北美驱逐了法国的势力,并成了密西西比河以东北美大陆的主人。

英国统治加拿大期间,殖民地范围不断扩大。十八世纪末,英属北美殖民地已包括6个省:上加拿大、下加拿大、新斯科舍、新不伦瑞克、爱德华太子岛和纽芬兰。其中,下加拿大省是法裔居民的聚居区,法裔加拿大人是居民的主要成份。他们操法语,信仰天主教,保持了法国的文化传统和生活习俗。其余各省则是英裔移民占优势。这些省当时都分别置于英国殖民当局的管辖之下,省际之间几乎没有联系。英国在各省建立了代议制度。殖民地最高行政首脑是总督,下设由英王任命的行政委员会和司法委员会行使政府权力,另外还有一个选举产生的议会。

十九世纪二十、三十年代,英属北美殖民地人民不满英国的殖民统治,要求实行改革,出现了代表殖民地资产阶级和农场主利益的改革派,在各省掀起了改革运动。改革派的不满主要集中在政权问题上。当时政府权力掌握在总督和英王室任命的行政委员会和司法委员会成员手中。两委员会成员都是英国驻殖民地的高级官吏,国教教会上层人士和与英国官方有联系的大商人、大地主。而且,这些职位又经常是由一些有势力的家族所垄断,形成一小撮特权集团①。他们掌握着殖民地的行政权, 控制着公共事务和公共立法, 可以任意否决议会通过的法案。他们的任职系由英王任命, 不受当地选举的制约, 因而有恃无恐, 肆意推行利己主义政策。议会则毫无实权, 形同虚设。改革派抨击的中心就是殖民地这一小撮当权的特权集团或者称之为托利党。改革派要求改变政府形式, 推翻托利党的垄断统治, 扩大议会权力。议会是改革派活动的阵地。改革派在各省议会中谴责托利党政府的弊病, 提出改革方案, 并出版报纸、刊物广造舆论。

改革派与托利党之间的斗争在不同的省份有不同的焦点, 矛盾的尖锐程度也不尽相同。大西洋沿海各省(新斯科舍省、新不伦瑞克省、爱德华太子岛、纽芬兰)比较平和, 主要采取请愿方式。上、下加拿大两省是冲突最激烈的地区。

下加拿大改革派在法裔加拿大人、律师和社会活动家约瑟夫·帕皮诺的领导下于1834年通过议会提出一项议案, 控诉省政府的专横与腐败, 要求成立自治政府, 由议会控制财政, 选举产生司法委员会等。在议案遭到英国政府否决后, 下加拿大改革派便诉诸起义。1837年秋, 一些改革派成员效法美国革命, 在蒙特利尔市组织了“自由之子社”, 与托利党的支持者发生了武装冲突。蒙特利尔附近的几个市镇也先后爆发了小规模起义。上加拿大以英裔加拿大人、社会活动家威廉·麦肯齐为首的改革派趁下加拿大起事之机, 在多伦多周围的一些小市镇也组织了起义, 试图占领多伦多市, 推翻该省的托利党政府。但是, 两省的起义最后都由于领导不力, 起义组织涣散, 被英国驻军镇压而宣告失败。

十九世纪四十年代, 英国为了加强和巩固殖民统治, 在英属北美殖民地采取了两项重要措施: 第一, 1840年英国议会通过联合法案,决定合并上、下加拿大两省。1841年两省正式合并,定名加拿大省。该省保持了原有的政府形式,在议会中为了争取英裔加拿大人的优势,采取了省内东西两部分(即原上、下加拿大两省)同等数量代表权的原则①。英国政府认为,英裔与法裔的民族矛盾是引起殖民地动乱的根源之一,他们把主要过失归于法裔加拿大人的狭隘、保守和落后。英国政府期望通过两省合并来增强英裔加拿大人的势力,推行同化法裔的“英国化”政策,促使法裔逐渐地溶化于英裔社会之中,用民族压迫、民族同化的办法达到消灭民族矛盾的目的。

第二,从四十年代末开始,英国将内阁制度推行于北美殖民地,先后在各省建立了责任政府。各省的行政委员会变成了内阁,内阁成员不再是英王任命,而由议会中的多数派组阁。内阁不再向总督负责,直接向省议会负责。司法委员会起着参议院的作用。总督成为形式上的首脑,不再直接参与行政事务的管理。责任政府承担了各省地方事务的管理权,英国只控制与帝国利益直接有关的事务,如外交政策、贸易政策、殖民地立法、公共土地等。责任政府的建立意味着各省已经争得了一部分自治权利。

上、下加拿大省的合并和各省责任政府的建立为五十年代殖民地兴起的联合运动准备了条件。

自治领建立的经济背景

十九世纪五十年代初,英属北美殖民地各省虽然相继建立了责任政府,但省际之间仍然互无联系。特别是大西洋沿海各省与加拿大省之间相距遥远, 交通不便, 彼此几乎处于隔绝状态。

五十、六十年代, 随着各省政治、经济的发展和变化, 省际之间的联合提上了日程。殖民地进入了谋求联合和建立统一的联邦国家的时期。

殖民地联合运动的兴起是殖民地内部经济、政治发展的结果。其中, 经济的发展是促使分散的各省踏上联合之路的重要因素。

十七、十八世纪, 殖民地居民除了从事农业生产外, 主要的经济活动是经营毛皮出口贸易。他们从印第安人手中收购毛皮,转运欧洲市场高价出售, 从中牟利。随着上、下加拿大省移民的增加, 行政区域的不断扩大, 东部毛皮资源逐渐枯竭, 印第安人也被驱赶到荒僻的西北地区, 毛皮贸易区便向西北部转移。1821年, 哈得孙海湾公司又把毛皮的外运路线由圣劳伦斯河移向哈得孙海湾, 这样一来, 繁荣了两个世纪之久的以东部蒙特利尔为中心的毛皮贸易便走向衰落。

十九世纪上半叶, 殖民地各省形成了新的生产与贸易体系。上、下加拿大省居民转向从事农业生产和森林砍伐, 小麦、面粉和木材成为主要的出口商品。圣劳伦斯水系的航运业也是重要的经济活动, 它不仅将加拿大的出口商品运往英国并运进工业品,还承担了美国中西部农产品的外运业务。大西洋沿海诸省主要出口木材, 加工造船木料, 发展造船业和渔业, 通过大西洋水系与英国、西印度群岛等地进行贸易往来。

这时期一系列内外因素也有利于殖民地经济的发展。英国工业革命的展开使粮食和包括木材在内的原材料需要量大大增加,从而为殖民地出口商品提供了稳定的市场。十九世纪初还出现了大量英国人移居加拿大的热潮。加拿大人口急剧增长, 1815年人口是50万, 1850年已达300万人。人口的增加使加拿大广阔的肥沃土地和丰富的木材资源得到开发和利用。二十年代开始修建的连接圣劳伦斯河和大湖区运河工程的完成, 提高了圣劳伦斯河水系的运输效能。所有这些,都促使殖民地各省经济日趋繁荣。

但是,从十九世纪五十年代以来,殖民地各省经济骤然面临着来自外部的剧烈冲击。英国政府于1846年废除了《谷物法令》,1849年取消了《航海条例》,从保护关税转向自由贸易。英国自由贸易政策的推行,给殖民地经济带来了灾难性的影响。

首先,长期以来,各省谷物、木材等主要出口商品绝大部分运销英国,以英国为主要市场。当时英国对殖民地各省的对外贸易采取了保护政策,给予巨大的优惠待遇。例如,1815年英国谷物法令规定,当英国粮价上升到1夸特67先令时,便允许加拿大谷物进口,而其它国家则需待粮价涨到80先令以上方能进口。1825年又规定加拿大谷物可以不受英国粮价的影响,任何时候均可以进入英国市场,只需缴纳少量的、大大低于其它国家应缴的税款。这种对英国市场的依赖正是殖民地经济不断发展和繁荣的基础。英国谷物法令的废除和一系列自由贸易法案使殖民地丧失了谷物、木材出口的优惠待遇。此时各省又不具备在世界市场上进行自由竞争的能力,这就必然丢失了部分英国市场,从而使殖民地各省经济遭受严重损失。

其次,英国自由贸易政策的推行促使加拿大省农民寻求较廉价的运输路线,以加强谷物输出的竞争能力。1845—1846年,美国国会通过《退回关税法案》,规定经过伊利湖水路运到纽约的加拿大谷物可以免征进口税。这样,从加拿大省经伊利湖取道纽约前往英国的运输路线由于航程短,且不受冬季严寒的影响,在运输费用上就大大低于圣劳伦斯河航路。于是,加拿大省和美国中西部谷物出口的一大部分便转向了美国通往大西洋的航路。1850年西部加拿大小麦通过美国出口的数量要比通过圣劳伦斯河航路多15倍。这样一来,圣劳伦斯河的航运业便大大衰落,使蒙特利尔商人集团、航运业主、面粉厂主在经济上受到重大损失。

英国市场的部分丧失,圣劳伦斯河航路的衰落以及十九世纪四十年代后期世界经济的不景气, 使英属北美殖民地各省经济面临严重危机。为了弥补英国自由贸易政策带来的损失, 殖民地开始转向美国寻求出路。英国政府应殖民地的请求与美国进行谈判,1854年6月双方达成协议, 签订了《互惠条约》。条约规定: 美国的密执安湖与加拿大的圣劳伦斯河向对方开放, 双方可以自由通航; 双方可以进入对方的渔业基地进行捕捞; 双方对一定范围内的天然产品可以享受免税或降低关税的优惠待遇。

此时, 美国正值向西部迅速扩张的时期, 新的城市、村镇不断涌现, 市场不断扩大, 对谷物,特别对木材的需求量日益增多。《互惠条约》的签订无疑为殖民地各省打开了一个新的广阔的外部市场。殖民地与美国之间南北贸易的发展, 部分地改变了各省原有的贸易路线。过去, 殖民地的对外贸易几乎全部都是越洋的东西方贸易。现在, 虽然加拿大省的一半, 大西洋沿海各省2/3的贸易仍与英国进行, 其余的一半与1/3则转向了美国的市场。《互惠条约》签订后, 殖民地与美国的贸易总额不断增长。1850年是1,460万美元,1854年增至3,280万美元,1864年增至5,610万美元。这意味着殖民地已经开始改变了在经济上完全依赖英国的局面,这是十九世纪五十年代以来各省在经济上发生的重大变化。这种变化在加拿大史上曾被称为“商业革命”。

五十年代中期, 世界经济经历了长期萧条以后开始复甦。克里木战争的爆发切断了英国与东欧的贸易, 迫使英国增加从北美殖民地市场进口谷物和木材。《互惠条约》又为殖民地商品出口开辟了新的市场。所有这些因素, 均使殖民地各省经济在遭受挫折之后重新呈现出繁荣的局面。

到了六十年代,美国内战期间, 由于英国一度有支持南方的倾向, 美英关系恶化。同时, 美国国内, 资产阶级强烈要求实行保护关税政策。出于这些政治、经济利害关系考虑, 美国于1866年中止了《互惠条约》。殖民地各省失去了大部分美国市场, 各省经济又一次受到外部风云变幻的冲击。

在这种情况下,殖民地之间互通有无、互为市场的要求日益增强。发展省际贸易关系,建立统一市场便提上了日程。1849年,殖民地各省曾签订互惠协定,规定省际之间的天然产品实行自由贸易。这个协定对促进各省经济的发展产生了有益的作用。于是,寻求殖民地各省的联合,建立一个相对稳定的内部市场便显得愈益迫切了。因此,发展殖民地各省之间的贸易,建立殖民地内部的统一市场,是各省寻求联合,兴起联合运动的主要推动力之一。

铁路建设也是推动联合的重要因素。1830年,下加拿大省出现了第一条铁路,但是线路很短。1850年殖民地通车的铁路仅66英里,五十年代以后,铁路时代来临了,各省开始大规模修建。加拿大省修建了从萨尼亚至美国波特兰一段的大干线铁路和从温泽至多伦多的大西铁路。新斯科舍和新不伦瑞克省分别修建了一段省内铁路。1867年,铁路线已长达2,278英里。铁路建设把加拿大省东、西部连成一片,并把蒙特利尔与濒临大西洋的美国港口波特兰联结起来,从而大大改善了圣劳伦斯河水系的航运业务。铁路带来了工商业的繁荣。新的城镇出现了,贸易发展了,蒙特利尔、多伦多迅速成为工商业中心;铁路把孤立分散的地区联结起来,为殖民地的联合奠定了基础,展现了未来统一的美好前景。

铁路建设也碰到了区域性、地方主义的障碍。原来拟议中的大干线铁路是从加拿大省西部直通新斯科舍省的哈利法克斯,大西洋沿海各省希望通过它与圣劳伦斯河水系相连结,以增强其在国际贸易中的重要性。加拿大省则希望这条铁路能带来新的广阔市场。但是,由于各省的财力不足以及各省都想更多地照顾本省利益在线路规划和经费支付等方面产生了种种矛盾,致使省际铁路建设计划迟迟不能实现。

各省在修建铁路过程中面临巨大财政困难。承包铁路的英国财团和给予资助的各省政府为了减轻财政压力,赚取更多的利润,都寄希望于扩大现有干线, 即不仅要修省际铁路, 而且要开发西部。但是, 要实现省际铁路和两洋铁路的庞大计划, 首要条件便是殖民地的联合。只有一个统一的联邦国家才能够为铁路的发展提供所需的领土、人力、财力和物力的保证, 也才能克服省际之间的矛盾。于是, 一切与铁路利益有关的财政、工商业集团、公司、个人和各省的政界人士都成了联合运动的鼓吹者和支持者。

英国有关的银行集团也向英国政府施加影响。投资大干线铁路的英国巴林银行1861年就曾派出其财务专家、大干线铁路总经理爱德华·沃特金前往加拿大考察。他得出一个重要结论: 只有修建两洋铁路才是有利可图的事业。为了实现修建两洋铁路的计划, 1863年巴林银行通过购买股票获得了对当时拥有西部土地的英国哈得孙海湾公司的控制权。

自治领建立的政治背景

美国的扩张威胁是加速联邦国家建立的外部因素。

美国独立战争以后, 英属北美殖民地与美国的关系不时处于紧张状态。这一方面是英美矛盾的直接反映, 另一方面也是美国推行扩张主义政策的结果。十九世纪五十年代以后, 来自美国的威胁日益严重。殖民地的西部土地面临着有被美国并吞的危险。

早在四十年代以前, 殖民地与美国已经划定了落基山以东的边界。1846年, 英美又一次签约, 增划了落基山以西至太平洋海岸的界限。殖民地拥有的西部领土当时属于英国哈得孙海湾公司管辖。公司的权力只限于商业的垄断权,其权力所及也只是一些经营皮毛贸易的商站和几条皮毛贸易的重要通道。大片领土仍是渺无人迹的荒野。在这片荒野上, 有两个孤立的居民点: 第一个是西海岸的温哥华岛。1849年,英国为了加强对殖民地西部土地的控制,正式将温哥华岛划作皇家殖民地,派遣了总督并要求哈得孙海湾公司负责移民,扩大居民点。但是,由于交通等条件的限制,移民工作进展异常缓慢。与此相反,美国俄勒冈地区的移民却大有不断向北推移之势,对英属北美殖民地太平洋沿岸的领土构成了直接的威胁。

1856年,温哥华附近的弗雷泽河发现了金矿,随之大批美国淘金者蜂拥而至。当时,温哥华岛总督的权力只限于本岛,而哈得孙海湾公司对不列颠哥伦比亚地区也只有商业垄断权而无行政权力。在这种情况下,美国移民随时都有可能宣布成立“自治政府”,把这块领土并入美国。为了应付这种紧急情况,温哥华岛总督道格拉斯采取了临时措施,宣布把他的管辖权扩展到不列颠哥伦比亚地区,并实行相应的管理制度。1858年,英国建立不列颠哥伦比亚皇家殖民地,设置政府权力机构,暂时稳住了对这个地区的控制。但是,不列颠哥伦比亚仍是一块孤立的殖民地,它与加拿大省之间横着几千平方公里的大片荒原。美国的扩张势力近在咫尺。不列颠哥伦比亚合并于美国的前景随时都可能出现。

西部第二个居民点在红河流域,称作红河居民区(今马尼托巴省温尼伯)。这是早期苏格兰移民创建的居民点,1850年已有5千居民,主要靠狩猎与粗放的农业为生。红河居民区周围有大片空旷的肥沃土地,对美国西部移民有很大的吸引力。随着殖民地与美国之间道路的修筑,红河汽船的通航,美国西部移民有不断向北推进的趋势。1858年美国明尼苏达州议会曾通过一项支持并吞红河居民区的决议。当时居住在红河居民区的加拿大人和加拿大省西部的政界人士纷纷呼吁,要求加拿大省迅速控制西部地区,解除美国移民北进的威胁。1859年英国政府提出哈得孙海湾公司只占有鲁珀特地区,其余部分可以转让给加拿大省,希望双方进行谈判。哈得孙海湾公司要求对方支付约30万英镑的西部土地转让费。加拿大省无力支付这笔费用, 谈判未果。

美国内战爆发后,英美关系一度恶化。1861年11月发生了“特伦特号”事件①。英国政府立即增派1万名军队赶赴加拿大。战争大有一触即发之势。内战后期, 美国南方军队在加拿大省设立据点, 组织对北方军队的袭击, 引起美国北方的强烈抗议。内战结束后, 战争危机虽有缓和, 但敌对气氛仍未消除。1866年又发生芬尼亚兄弟会②成员向加拿大省发动武装袭击的事件。英属北美殖民地普遍认为这是美国蓄意吞并加拿大阴谋的组成部分。各省, 特别是与美国相邻的加拿大省, 新不伦瑞克省的不安全感增大了。要求联合, 组织统一防卫力量的愿望日渐强烈。

直接促成联合实现的是加拿大省内部的政治危机。在联合运动中, 加拿大省始终起着主导的、积极的作用。这是由于它是殖民地中面积最大、人口最多、政治经济地位最重要的省份。

1841年加拿大联合省的建立, 未能消除英裔与法裔长期以来存在的民族矛盾, 更未达到英裔同化法裔的目的。相反, 合并更加深了原有的地区和民族之间的矛盾。由于联合法案规定了原上、下加拿大在新省的议会中享有平等数量的议席, 这就造成了两个地区各自为政的局面。

东部主要是法裔加拿大人的独立王国。他们有自己的语言、法律、宗教、土地、教育制度和传统的生活习惯。狭隘的民族感情由于惧怕被同化而变得更加强烈。西部则是英裔加拿大人的天下。联合之初, 英裔人口少于法裔。1841年, 东加拿大人口69万7千, 西加拿大45万5千。10年之后, 英裔人口超过了法裔。1851年,东加拿大人口89万,西加拿大95万2千。随着人口比例的变化,西加拿大提出议会应按人口数量分配席位,东加拿大则坚决反对。加拿大省实际上是一个松散的东部与西部、法裔与英裔的联合体。

五十年代初,加拿大省议会中至少有7个政治集团,其中,原上加拿大有4个:由阿伦·麦克纳布领导的原托利党余党或称极端托利党人;由约翰·麦克唐纳领导的温和的保守党;以罗伯特·鲍德温为首的改革派或称温和的自由党;以乔治·布朗为首的激进的自由党或被称为砂砾派。原下加拿大有3个:以路易斯·拉丰丹、卡蒂埃为首的,由法裔加拿大人的多数所组成的蓝党,这个党名义上是自由党,实际上是温和的保守派;红党,由为数不多的自由派法裔加拿大人组成,具有激进的共和主义倾向;英裔加拿大人集团,由蒙特利尔和东部城镇的英裔加拿大人的代表组成,在下加拿大代表英裔集团的利益。

1854年,上加拿大的政治活动家约翰·麦克唐纳联合了除砂砾派和红党以外的各个集团,组成了自由保守党①。砂砾派与红党则在约翰·布朗领导下组成了松散的联合,称为自由党②。整个五十年代,主要是自由保守党当政,自由党仅在1858年组阁3天。这两个党都是由原上、下加拿大两部分的多种政治派别组成,组织松散,各派代表的地区和集团利益各不相同,要求各异。

在这种情况下,只有同时能够代表东西两部份及英裔与法裔两个集团利益的政府才能上台执政。于是,政府实行了“双重制”,掌权的是两个总理(如1848—1851年的鲍德温—拉丰丹政府;1857—1862年的麦克唐纳—卡蒂埃政府),各自控制着东部和西部。省府每4年在魁北克和多伦多之间进行轮换。任何重要的议案必须经议会中东西两部分各自的多数, 即双重多数通过方能成立。政府被戏谑为“饮酒多数”,因为各部分的力量是如此势均力敌,以至政府的支持者, 即使是少数几个人在议会开会时前往休息室饮酒或喝咖啡, 政府就有可能因一票或数票之差被对方击败而垮台。所以, 长期以来, 加拿大省始终没有实现真正的统一。众多的政治派别和集团, 复杂的地区之间和民族之间的矛盾, 导致了政府频繁的人事更迭, 政府实际上处于瘫痪状态。

六十年代以后,政局的混乱与日俱增。1861—1864年举行两次大选, 更换了3届政府。1864年6月14日, 艾蒂安—麦克唐纳的自由保守党政府下台后, 竟连续两周处于无政府混乱状态。很明显, 加拿大省的政局已经走进了“死胡同”, 在现有联合形式下要想打破僵局, 已是无望之举, 必须寻求新的出路, 即建立一种更大范围的联合——从两省的联合到全殖民地的联合,建立统一的联邦国家。

自治领建立的过程

六十年代中期, 殖民地各省实现联合的条件已经成熟, 联合运动走向高潮。首先打开联邦之路的是自由党领袖乔治·布朗和自由保守党领袖约翰·麦克唐纳。

为了摆脱加拿大省的政治危机, 1864年7月,两党达成协议,组成以谋求建立统一的联邦国家为主要目标的联合政府。第一步计划是争取实现殖民地各省的大联合。如果大联合计划失败则进行小联合, 即由东西加拿大成立一个联邦政府,各自再建立一个地方政府, 管理地方事务。

与此同时, 大西洋沿海各省也在酝酿联合计划, 准备召开一次会议就沿海各省的联合方式交换意见。加拿大省得知消息后,便抓住这有利时机要求参加拟议中的会议。沿海各省给予了肯定的答复。

1864年9月1日,殖民地各省协商联合的首次会议在爱德华太子岛首府夏洛特敦召开。会上,加拿大省各党的主要领导人麦克唐纳、卡蒂埃、布朗等作了发言,阐述了关于大联合的设想,并与沿海各省领导人交换了意见。与会代表在夏洛特敦结束会谈后,又前往新斯科舍首府哈利法克斯,新不伦瑞克首府弗雷德里克顿等地进行友好访问,继续交换意见。夏洛特敦会议没有达成具体协定。但是,沿海各省放弃了原来的小联合打算,基本上接受了加拿大省的大联合计划,并一致同意立即召开魁北克会议,就联合的原则和细则进行协商。

1864年10月10日,各省协商联合的第二次会议在魁北克召开。来自新斯科舍、新不伦瑞克、爱德华太子岛、纽芬兰、加拿大省的33位代表聚集在俯瞰圣劳伦斯河的魁北克议会大厦,为未来的联邦国家规划蓝图。代表中有加拿大省总理艾蒂安·塔歇,代表约翰·麦克唐纳、乔治·布朗、乔治·卡蒂埃、亚历山大·高尔特、奥利弗·莫厄特等;新斯科舍省总理查尔斯·塔珀爵士,代表阿奇博尔德等;新不伦瑞克省总理伦纳德·蒂利,代表钱德勒等;爱德华太子岛省总理格雷率7人代表团出席。魁北克会议争论的焦点是联合国家的体制问题,即采用英国的君主立宪制还是采用美国的联邦制。

魁北克会议中,麦克唐纳起了重要的作用。他是会议的组织者和主要决议的起草者。他竭力主张采用英国的君主立宪制,反对美国的联邦制。他在会议上发言指出,美国人“在他们制定宪法时所犯的主要错误是每一个州除了把一小部分权力交给中央外,全部统治权力都留给了自己。我们必须把这个颠倒过来,加强中央政府,而只把地方需要的权力交给地方。”在麦克唐纳的领导下,经过16天紧张的工作,最后通过了72条决议案,即魁北克决议, 决定建立北美英属领地联邦。这个决议就是1867年英属北美法案的草案。魁北克会议是建立联邦国家过程中最重要的一次会议, 它奠定了联邦的基础。参加会议的代表们在加拿大历史上被尊称为“联邦之父”。

魁北克会议结束后, 各省开始审议魁北克决议, 并作出是否加入联邦的正式决定。加拿大省议会经过激烈的辩论, 最后于1865年春接受了决议, 同意参加联邦。其它各省则遇到了程度不同的障碍。新斯科舍省以约瑟夫·豪为首的反联邦派在议会中进行抵制活动, 宣扬联邦只是为了使加拿大省摆脱困境, 以至总理查尔斯·塔珀不得不暂缓将魁北克决议提交议会讨论。新不伦瑞克省以总理伦纳德·蒂利为首的联邦派在新的大选中失败, 新上台的政府反对加入联邦。纽芬兰和爱德华太子岛由于担心在联邦中小省的经济利益得不到保证,同时,出于地理上的原因, 他们对于建立联合防务和发展铁路事业尚无迫切要求, 因而拒绝加入联邦。联合运动在迈出了成功的几步之后又暂时受阻。

在这关键时刻, 英国政府①的态度起了重要作用。最初, 英国政府对联合运动持冷淡态度, 担心它会削弱殖民地与帝国的联系。后来, 随着形势的发展, 英国态度逐渐发生变化。主要有三方面的原因: 其一, 英国期望能保持对殖民地广大西部地区的控制。当时美国扩张的阴影正笼罩着西部内陆地区, 只有建立一个统一的联邦政府, 才能在西部建立起强有力的统治权力, 使半个北美大陆避免美国的“蚕食”, 留在英帝国的势力范围之内。其二,英国急于摆脱对殖民地承担的防务责任。美国内战期间, 英国在北美殖民地的防务负担日益加重, 大量的军费支出引起了国内的普遍不满。普鲁士在欧洲的崛起也促使英国考虑有必要把在北美的大部分兵力撤回本土,以加强在欧洲的实力。其三,与北美殖民地铁路建设利益相关的英国财界不断对英国政府施加影响。联邦建立以前,加拿大的外国资本中英国资本占绝对优势,1867年,英国在加拿大的投资是1亿8千5百万加元,其中,政府债券和铁路证券就占1亿6千万加元。这些殖民地铁路的投资者和工程承包者为了增加投资利润竭力促成联合的实现。

英国政府确信,一个统一的联邦政府将会迅速接替英国承担起防务责任,从而减少帝国的海外开支;联邦政府还会修建横贯大陆的铁路,迅速占领西部,从而使半个北美大陆成为英国有利的投资场所和工业品的销售市场。因此,六十年代中期,英国政府转而积极地促成联邦的实现。英国殖民当局更换了新斯科舍的总督,要求新总督施加影响,支持联合运动。新不伦瑞克总督也接到同样指示。新斯科舍省议会决定加入联邦。新不伦瑞克以蒂利为首的联邦派重新执政。这样,建立联邦的最后障碍便消除了。

1866年12月4日,加拿大省、新斯科舍省、新不伦瑞克省代表汇集伦敦,召开协商联合的第三次会议。会上,各省代表与英国殖民部官员一起对魁北克决议案进行了最后的修改、定稿,随后作为英属北美法案草案提交英国议会批准。

伦敦会议上,麦克唐纳曾提议,新的国家应命名为“加拿大王国”。但是,英国政府担心这种明显的君主制倾向会触怒美国,而未予接受。虔诚的基督教徒伦纳德·蒂利,从《圣经》“诗篇”第72段中得到启示,提议用“自治领”作为新国家的名称。他的提议被接受。

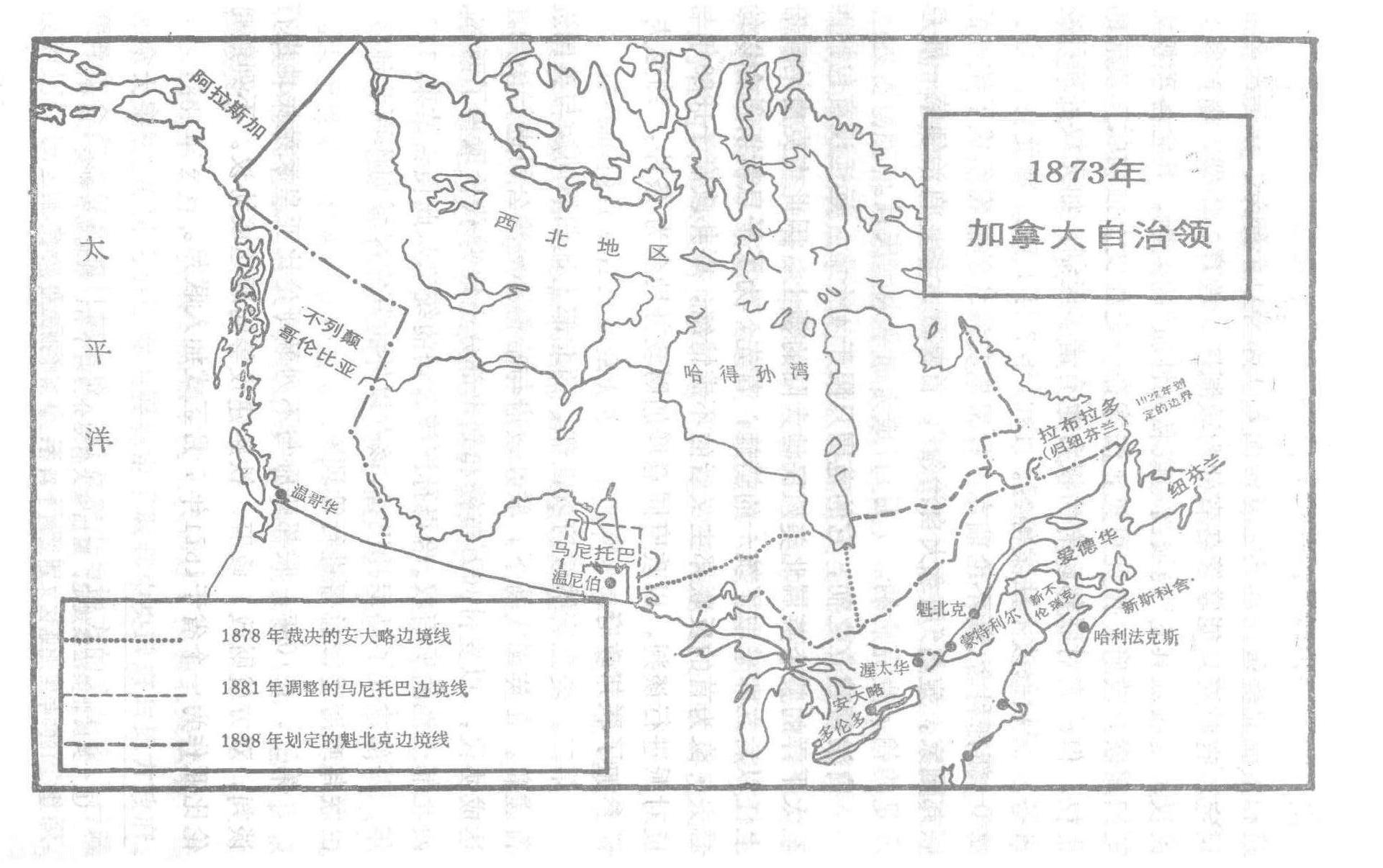

1867年2月,英国上院和下院正式通过了英属北美法案——加拿大宪法。英属北美法案主要规定了联邦中央政府与地方政府、联邦议会与省议会的机构组成,以及中央与地方的立法权、行政权的划分等。法案包括序言,联邦,行政权,立法权,各省组织,立法权的划分, 司法, 预算、债务、资产、税收, 其它条款, 铁路和英属北美殖民地其它省份加入联邦等11个部分。根据法案的规定, 省政府只能掌管各省的内政制度、教育、婚姻、财产和公民权、税收及其它“纯属当地或私人性质”的问题, 其它各项权力则归属联邦政府。由此可见, 法案在一定程度上强调联邦政府的集权。但法案对联邦政府的权力也有诸多限制, 如无权处理外交事务, 无权修改本法案等等。1867年7月1日, 魁北克、安大略①、新斯科舍、新不伦瑞克4省根据英属北美法案组成了统一的联邦国家, 定名“加拿大自治领”, 首都渥太华。自治领第一届总理是约翰·麦克唐纳。7月1日成为加拿大国庆日。

自治领建立之初, 它的范围只限于4个省, 远远没有包括西至太平洋的整个英属北美殖民地大陆的领土。因此麦克唐纳政府上任以后立即采取了统一的措施: 首先, 为了平息新斯科舍以约瑟夫·豪为首的反联邦主义者的不满情绪, 联邦政府于1869年与反对派进行谈判, 以政府同意增加财政补助金为条件, 约瑟夫·豪参加了联邦政府。

第二, 麦克唐纳政府就西部、西北部土地归属问题与英国进行磋商。在英国支持下, 联邦政府与哈得孙海湾公司进行谈判并达成协议, 以支付30万英镑和划出部分土地为代价取得了西部、西北部土地的所有权。哈得孙海湾公司的统治从此便告结束。1870年, 西部建立了马尼托巴省。该省以外的其它区域划作西北地区,由联邦政府委派总督进行管理②。

第三, 1870年, 联邦政府与不列颠哥伦比亚皇家殖民地进行谈判, 双方就财政、政府、铁路建设等问题达成协议。不列颠哥伦比亚作为一个省于1871年7月正式加入联邦。

第四, 联邦政府与爱德华太子岛进行谈判并达成协议。联邦政府允诺为该岛偿还债务, 出资80万加元购买外国地主所拥有的土地; 修建铁路并给予一定数量的补助金。1873年7月, 爱德华太子岛加入联邦, 取得省级地位。

至此, 加拿大自治领统一的任务已经完成。从大西洋到太平洋的半个北美大陆已经统一在加拿大自治领之中①。

加拿大的独立是在英帝国容许的范围内实现的, 是殖民地上层集团与英帝国进行协商、妥协的产物。自治领建立后, 无论在政治上、经济上和外交、司法等领域都未能获得真正的独立, 未能完全摆脱英属殖民地的地位。

为了取得一个国家应有的自主权和完全的独立, 加拿大又经历了长期的斗争过程。1914年,获得较完整的内部事务的自治权。1926年, 在外交上获得独立。直到1931年英国议会通过“威斯敏斯特法案”, 进一步确定自治领和英国之间具有“平等地位, 不再互相隶属”, 加拿大才最终成为一个独立国家。

注释

① 上加拿大称这部分人为派别集团, 下加拿大称之为名门望族,总称寡头集团。

① 联合之初,法裔人口多于英裔,如果实行人口比例代表制则对英裔加拿大人不利。英裔由于在西加拿大占绝对优势,并可望在东加拿大争取到少量代表席位,因此,关于东西两部分同等数量代表权的规定是明显偏袒英裔加拿大人。

① 英国邮船“特伦特号”载送两名去欧洲求援的美国南部邦联的外交代表而被美国北方军舰拦截的事件。

② 芬尼亚兄弟会1857年在美国成立,是十九世纪五十和六十年代爱尔兰争取独立进行反英运动的秘密革命组织。它除了在爱尔兰本土展开反英活动外,曾于1866、1870年两度从美国进攻加拿大。

① 加拿大保守党一直沿用此名称,1940年才更改为进步保守党。

② 自由党在加拿大自治领建立以后才正式形成有组织的政党。

① 1865年执政的是自由党人拉塞尔任首相的政府;1866—1868年是保守党人德比任首相的政府。

① 英属北美法案规定,原加拿大省划分为两个省:魁北克省和安大略省。

② 1905年西北地区又建立两个新省:萨斯喀彻温省和阿尔伯达省。

① 纽芬兰是当时唯一没有加入自治领的地区。直到1949年, 纽芬兰才正式参加联邦,成为加拿大的第10个省。

相关参考

北大西洋公约组织的建立1949年4月,美、英、法、意大利、比利时、荷兰、卢森堡、丹麦、挪威、加拿大、冰岛、葡萄牙等12国在华盛顿举行了北大西洋公约签字仪式。这是美国自建国以来第一次在和平时期同欧洲国家

1914年8月加拿大建立远征军第一次世界大战期间加拿大组建的在海外服役的军队。第一次世界大战爆发后,英国希望加拿大提供军事上的援助,加拿大出于自身利益的考虑,也愿意提供一支海外远征军。1914年8月6

1920年1月国家进步党成立代表加拿大农场主利益的政党,1920年1月成立。其创始人之一是托马斯·克里勒,他曾在博登领导的战时联合政府中任农业部长,因反对政府高关税政策于1919年辞职。随着工业化的发

1988年1月2日美国加拿大自由贸易区建立1985年10月,加拿大总理马尔罗尼首先提议加美签订一项全面的自由贸易协定。1987年10月4日,两国经过16个月的谈判达成初步协议。1988年1月2日,美国

1931年加拿大成为主权国家1931年英国议会通过了“威斯敏斯特法案”,规定:白种人统治的自治领加拿大、澳大利亚、新西兰、南非联邦、爱尔兰共和国及纽芬兰与联合王国组成英联邦;自治领为“独立和平等”的主

1923年1月加拿大国家铁路通车北美最长的铁路系统,东起加拿大圣约翰、纽芬兰,往西经鲁伯特港到英属哥伦比亚的温哥华。主线长约3.9万公里,途径加拿大10省及美国11州。总公司在魁北克的蒙特利尔。铁路最

1910年5月4日海军法案通过关于建立加拿大皇家海军的法案。随着德国海上力量的强大,英国政府希望殖民地、自治领建立各自的海军,使其成为英帝国海军的一部分,加拿大自身也感到,随着英国的衰落,也应建立自己

世界历史 美国和加拿大铁路局建立了一个五标准时区系统,最终成为官方的标准时间系统

历史上的今天:1883年11月18日美国和加拿大铁路在1883年11月18日“两个中午”建立了一个五标准的大陆时区系统,标志着当时北美各地城市使用的数千个当地时间的结束。仅仅一年之后,加拿大和美国85

1935年3月10日加拿大银行开业1934年7月3日加拿大政府通过了银行法,建立中央银行。1935年3月11日,加拿大银行正式开业。加拿大银行是加拿大的中央银行或金融业的管理者,它负责发行纸币,充当联

世界版图最大三个国家分别是俄罗斯、加拿大、中国。俄罗斯国土面积1709km²。加拿大国土面积998万km²。中国国土面积963万km²。一、俄罗斯(1709万km²)俄罗斯位于欧亚大陆北部,地跨欧亚两