中国历史 群臣对论门阀制度

Posted 门第

篇首语:生活的理想,就是为了理想的生活。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了中国历史 群臣对论门阀制度相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

中国历史 群臣对论门阀制度

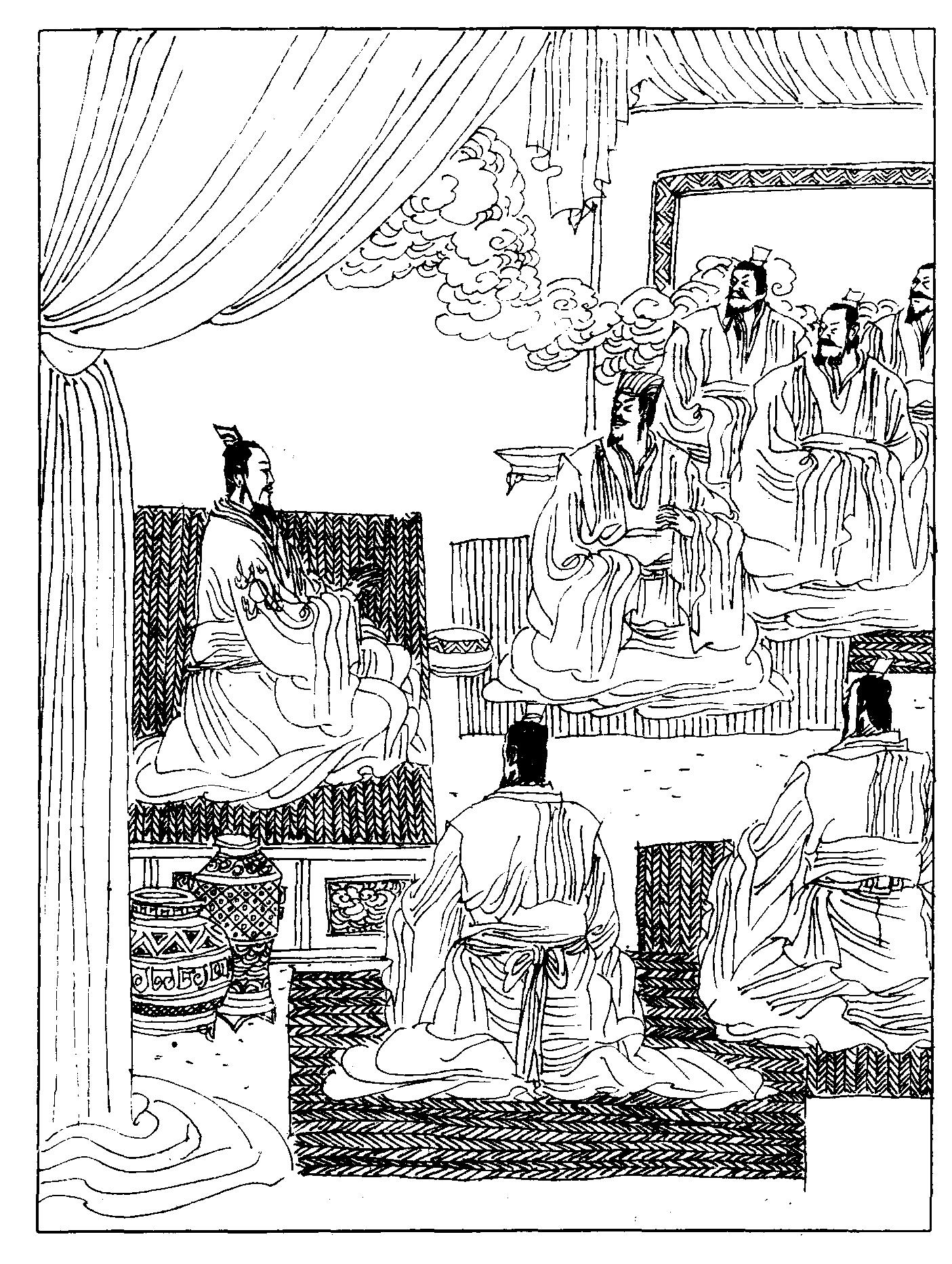

孝文帝定出鲜卑八大姓、汉族六大姓为显贵之姓,高官皆从这些显贵姓氏中出,并诏命汉胡显贵之姓互通婚姻,联成血缘关系网,完成了北魏的门阀制度。这虽然对鲜卑族的进步,对民族融合,对完成北魏政权由奴隶制向封建制的转变有积极意义,但它本身存在着诸多落后性,带有奴隶制时代色彩。可能正因为如此,才被刚从奴隶制下走出来的孝文帝当作改革内容而接受。但广大汉族知识分子是持反对态度的。一天,孝文帝召集群臣问道: “近几年,高低出身,各有常分,这到底怎么样?” 李冲对道: “没仔细考察上古以来,置官设位,是为着膏粱子弟呢,还是为着达到社会大治呢?” 向文帝提出了反问,孝文帝答道: “当然是为着社会大治了。”李冲道:“那么,陛下就专取门第,不管才能了吗?”孝文帝道:“如果有超人之才,不担心人家不了解。但是,君子之门,假使没被任用,只要德行纯厚,朕会用他。”李冲道:“傅说、吕望,难道能以门第得到吗?”孝文帝道:“超常之人,很多时代才有一两个罢了。”秘书令李彪接道:“陛下如果专以门第高低取人,不知道鲁国季孙、叔孙、孟孙三卿,与孔门德行、言语、政事、文学四科,哪个好一些?”著作左郎韩显宗道:“陛下岂可以贵袭贵,以贱袭贱?”孝文帝道:“如果有高明卓然之士,出类拔萃之人,朕也不拘泥此制。”不久,刘昶入朝,孝文帝对刘昶道:“有人要求唯才是举,不必拘泥门第,朕认为不是这样。为什么? 清浊同流,混齐一等,君子小人,作用无别,这很是不行。今我八姓以上士人,品第有九,九品之外,小人之官还有七等。如果真有能人,可以平步升为三公。我正是担心贤才难得,只为着一两个人搞乱了我的制度。”李冲、李彪、韩显宗诸位的认识是很卓越的。

相关参考

太康后期,随着政权的稳定和社会经济的发展,整个统治集团奢靡成风,再也无法控制,不单石崇、王恺这样的大臣竞相斗富,就连司马炎自己也改了当初勤俭的习惯,日子越过越荒唐。>> 西晋政权是世家大族的政权

(说历史的女人——第815期)首先我们来说一个误区,通常说起古代,我们都会认为,在古代史上,不管是哪朝哪代,皇帝绝对是最有权力的人。但是实际上,在历史的进程中,皇帝在绝大多数时候,因为集权制度,确实是

三国之后的西晋时期,盛行门阀制度。门阀士族在政治、经济上享有极大的特权,操纵“九品中正”的选官制度,在政坛造成了“公门有公,卿门有卿”以及“上品无寒门,下品无势族”的局面。赵云不得重用,很大的一个因素...

公元325年闰八月,东晋第二位皇帝司马绍尽管才27岁,却已是病入膏肓。群臣来探望皇帝,他们有个正事,那就是劝谏司马绍将宠姬宋祎逐出宫门。司马绍摇头叹息,问塌下那些人,谁愿意接收宋祎。一位叫阮孚的大臣站

公元325年闰八月,东晋第二位皇帝司马绍尽管才27岁,却已是病入膏肓。群臣来探望皇帝,他们有个正事,那就是劝谏司马绍将宠姬宋祎逐出宫门。司马绍摇头叹息,问塌下那些人,谁愿意接收宋祎。一位叫阮孚的大臣站

士族,是我国历史上一支强大的政治力量。它的前身是东汉时期以世家大族和名士为代表的官僚士大夫集团,由于察举、辟除等制度的存在,这些人以举主、门生及故吏等身份结成一种比较牢固的社会关系。他们或在朝,或在野

赵云不得重用,很大的一个因素是他出身布衣,不是名门望族。这与中国历史上产生于西汉后期,东汉时达到高峰,直至唐代才衰落的“门阀制度”有关。汉末乱世,群雄并起,门阀制度也受到冲击,但其生命力极为顽强。袁绍

三国之后的西晋时期,盛行门阀制度。门阀士族在政治、经济上享有极大的特权,操纵“九品中正”的选官制度,在政坛造成了“公门有公,卿门有卿”以及“上品无寒门,下品无势族”的局面。赵云不得重用,很大的一个因素

三国之后的西晋时期,盛行门阀制度。门阀士族在政治、经济上享有极大的特权,操纵“九品中正”的选官制度,在政坛造成了“公门有公,卿门有卿”以及“上品无寒门,下品无势族”的局面。赵云不得重用,很大的一个因素

刘备为何不重用赵云?三国之后的西晋时期,盛行门阀制度。门阀士族在政治、经济上享有极大的特权,操纵“九品中正”的选官制度,在政坛造成了“公门有公,卿门