涡喷发动机用于什么飞机(苏维埃航空探索史—米亚西舍夫M-17,打高空气球比美国F-22更专业)

Posted

篇首语:泪水和汗水的化学成分相似,但前者只能为你换来同情,后者却可以为你赢得成功!本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了涡喷发动机用于什么飞机(苏维埃航空探索史—米亚西舍夫M-17,打高空气球比美国F-22更专业)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

涡喷发动机用于什么飞机(苏维埃航空探索史—米亚西舍夫M-17,打高空气球比美国F-22更专业)

展翅高飞的M-17

M-17有多大,对比一下米格25

1950~1960年代是美苏冷战对峙最紧张时期,北约国家,华沙条约国家不断进行演习,相互威慑。美国U-2高空侦察机不断在苏联边境测探,时而相机深入苏联腹地进行侦查。1960年5月,弗朗西斯·鲍尔斯驾驶的一架 U-2在斯维尔德洛夫斯克附近被击落,让两国对峙直接进入最高潮。为了更低成本的刺探苏联的情报,美国陆军和中央情报局有玩出了新花样,装备了一种新的工具——动力高空气球——来完成刺探任务。他们从西欧国家升起气球,利用高空气流将这些气球自西向东横跨苏联。这些气球由无线电控制,能够根据指令改变飞行高度,从0到45到50公里不等。不仅可以携带设备,还可以携带各种爆炸物,根据遥控指令发起攻击。

美国人在海上释放高空气球

苏联的国土防空部队对这些漂浮的气球不胜其扰,不得不使用空对空或地对空导弹摧毁漂浮的气球。显然,这种做法性价比极低,导弹的成本数十倍于气球。并且,美国人部署和升空这些气球,不需要很长的准备工作,如果发动大规模的气球攻势,对苏联的防御而言,威胁极大。

作为对美国骚扰的回应,弗拉基米尔·米哈伊洛维奇·米亚西舍夫向其领导的设计局布置了一个任务:研究能够在平流层以最低亚音速飞行的飞机及其可能空气动力布局。他给出了几项设计原则,大展弦比的直翼,一种能克服高海拔负面影响的大推力发动机,要求降低雷诺数指标等。这是米亚西舍夫的工作风格,在做任何事情之前,自己会先研究问题,并找出可能的实现方法和规划。当时,全苏联没有一个总设计师考虑制造这样的高空飞机,从制造难度上而言,这对任何一个设计局和工厂都是一种全新的挑战。

当时,在米亚西舍夫设计局工作的亚历山大·波诺马列夫上校后来回忆道:“设计局崇尚大胆的创新,不只是用明天的眼光,而是用后天的眼光,来面对超前的发展”,根据当时的惯例,新项目获得了”主题 34“的命名。设计图纸显示这是一架普通设计的轻型飞机,带有大展弦比机翼,两个安装在机翼上的发动机,机身被设计成很薄。但是没有人能说清楚这架飞机将如何飞行,在设计局内很多设计师看来,很多关于该机的工程问题根本无法解决。

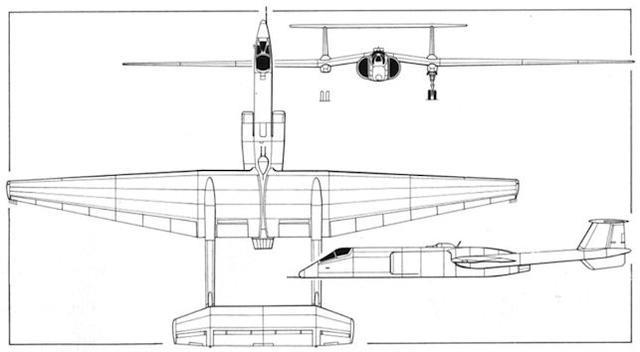

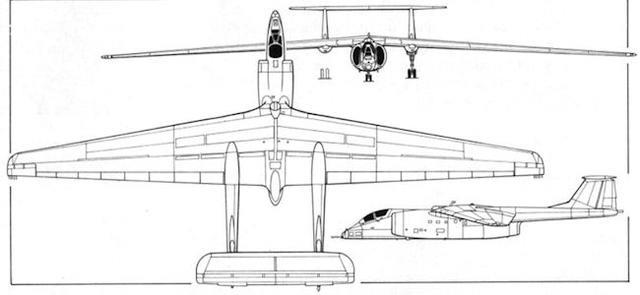

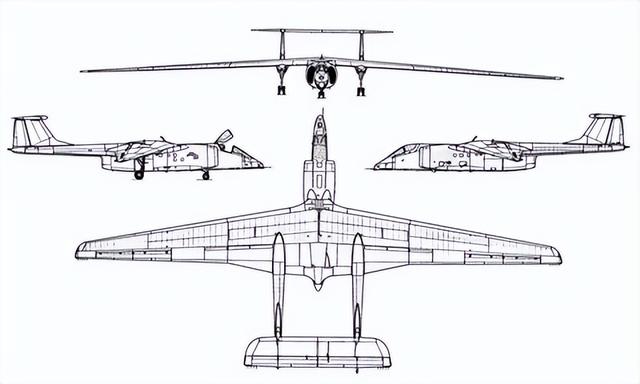

第一架和第二架原型机设计线图

第三架原型机的设计线图

首先,在机翼选型上,需要选择高升力系数的翼型。其次,在平流层飞行时,飞行的阻力下降,相对而言,机体的摩擦阻力反而是在飞机总阻力内占大头。再者,高强度和大翼展的机翼设计问题。此外,还要考虑雷诺兹系数(即飞行高度)对涡轮发动机的影响;平流层飞行中升降舵、方向舵、副翼的控制效果下降导致翼面驱动控制系统的重量增加;起落架的设计、制造等。将所有的技术问题列出来,会引起多大的争议!这个时候,工程师面临的问题已经不是单纯的技术问题,通常需要在政治上进行决断。弗·米.米亚西舍夫提出了一个观点,从国土防空的立场看,需要开发一种高空亚音速飞机来对付平流层气球,那么工程师们需要什么样的支持都可以提出来,我们的目标是将这个项目继续下去,原则是满足需求的基础上尽可以采用新技术来解决这些项目问题。

高空亚音速飞机

在收到部长会议决定开发一种高空亚音速飞机的决议以后,整个工作进入了正轨,现在我们已经明确知道要制造一架什么样的飞机,需要在设计中将飞机方案与平流层飞行、驾驶的技术关联考虑。鉴于这架飞机的目标是击落平流层气球,所以,它必须具备极高的升限和无与伦比的高空低速飞行性能。相对于飞机的速度,气球是几乎是静止的,飞行员要摧毁它,需要充裕的时间来瞄准目标。击落气球的炮弹也是特制的,炮弹引信要能被气球的薄壳击发,在气球外壳上造成面积尽可能大的破口。因为,气球的直径接近100米,如果破口很小,只能造成在气球内外的轻微压差,气球的升力损失很小,可以继续漂移很长时间并执行任务。

作为参照物,米亚西舍夫设计局的工程师们对美国U-2高空侦察机进行了深入研究,还特意勘察了在斯维尔德洛夫斯克附近被击落的U-2的残骸,研究了其机身的全尺寸设计,恢复了机翼的轮廓。同时,通过情报渠道密切关注U-2总设计师克拉伦斯.约翰逊的技术信息。根据资料显示,U-2的燃油效率约为0.5,携带最少的设备,只能在安静、几乎无风的天气中起飞和降落,并在,必须在平行航线上进行强制性护送,在起飞时丢弃支撑机翼的翼架等。这显然不符合国土防空军的期望,他们需要一架能够正常运行的飞机,还要能够携带更多的载荷,能比U-2飞得更高,操纵更灵活。

设计局请来中央空气流体动力学研究所的专家,在空气动力学理论方面一起重建约翰逊的设计方案,着重计算U-2各种可能的飞行数据,确认该机最大升限约为21000米。

美国 U-2 高空侦察机

国土防空军的领导们对“主题17”项目很关注,Е.Я.萨维茨基元帅有时会亲自过问项目的进度。在一次访问设计局的时候,元帅同志高度的赞扬了工程师们卓有成效的工作成果,同时也指出根据他获得的信息,U-2的最高升限远高于21000米的高度,设计局计算的数据应该是算错了。他强调,如果按照这个指标来设计、生产“主题17”高空亚音速飞机,那他的部门不会下订单采购。工程师们针对这个说法进行了争论,并热切的向访客展示了计算结果。但是元帅同志还是不认可,弗.米.米亚西舍夫没有参与这场争论,表现得仿佛像个局外人。直到访问结束时,他表示说,根据他获得的资料,U-2应该达不到21000米的高度。

在工作过程中,工程师们认识到几点。第一,高空飞机爬升到高空的过程中,对机翼的要求是不一样的;第二,在20公里或以上的平流层中飞行时,机翼剖面需要有较大相对凹度,这种剖面可以提供更高的升力,同时也可以达到更高的亚音速飞行速度。一般来说,要么是升力值较低的高速,要么是低速时的升力值很大,需要在实践中不断寻找中间值。对于“主题17”而言,速度过快就意味着很容易错过气球,而选择更大的升力则需要处理更大的阻力值;第三,在平流层,涡轮喷气发动机的推力会降到海平面推力的3%以下。

为解决上述问题,设计局的小伙子们在总设计师米亚西舍夫的带领下,开发了很多创新性的技术和材料,并在以后广泛的应用到超音速轰炸机、民航客机上。具体成果如下:

- 新型的自适应机翼

最初的目标是设计一个高空巡航升力系数1.0左右的机翼。工程师们进行各种尝试后,都没有获得成功。空气动力学部门的专家研究了所有极高空飞行的飞机和所有滑翔机的机翼剖面结构和空气动力特性,没有找到符合设计要求的机翼构型。

虽然没有立即找到解决方案,不过工程师们还是有一些收获,他们发现可以设计一种机翼剖面,使得其在高亚音速飞行时获得接近最大设计值的升力特性。为了确认这个发现的有靠性,设计局将资料提交给中央空气流体力学研究所的雅科夫·莫西耶维奇教授,他是机翼空气动力学方面最好的专家。莫西耶维奇研究了这些资料后,觉得设计局工程师们的设想根本不可能实现!不过,受到年轻人们热情的感染,他还是答应参与相关研究工作。经过设计局和流体所专家大量的理论和实验研究,最终开发了用于高空机翼制造的第一个翼型——超临界高载重翼型П-173-9。这种翼型是M-17飞机机翼的基础,可确保了平流层中的高空飞行。

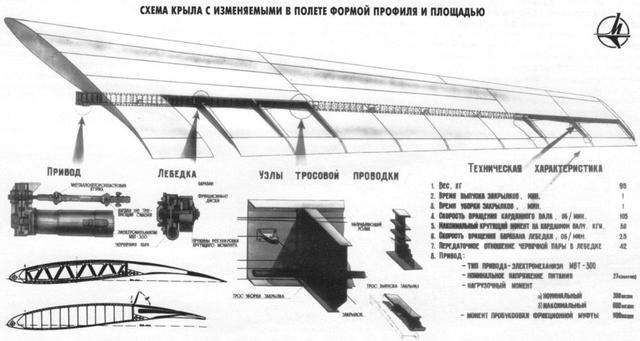

自适应机翼结构图

在飞机制造过程中,由В.М.米亚西舍夫, В.Н.阿诺多夫, А.А.布鲁克, Ю.А.戈列诺夫, Я.М.谢列布里斯基, С.Г.斯米尔诺夫,和А.Д.托克亨茨组成的团队开发了一个机翼,机翼几何形状和面积可在飞行中改变的自适应机翼,这种技术解决方案允许亚音速飞机在0到25公里的高度以最小的阻力高效飞行。1971年5月21日这项技术获得了专利权。

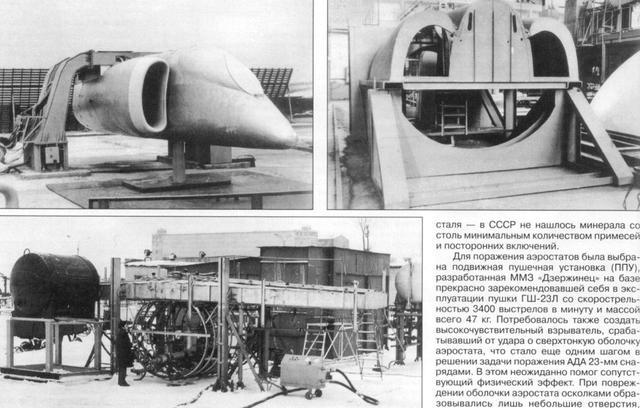

地面试验台架

为了验证这种机翼的有效性,工程师团队还专门建造了一个特殊的地面测试台架,该台架由一个完整的机翼控制台组成,可真实模拟机翼的弹性和几何形状和面积变化。测试表明新型机翼的设计是成功的,但由于各种原因,这种机翼最终没有应用在“主题17”飞机上。

- 新颖的翼梢小翼

设计局的空气动力学家通过实验测试,在飞机机翼引入了一个尖端小翼,将机翼的诱导阻力降低了不止一个层次。后来,这种技术被广泛应用于民航飞机。

- 创新性的双尾梁设计

“主题17”的双尾梁方案被各路专家反对,他们认为在喷气时代采用这种设计实在不可理解。设计局的小伙子们在仔细研究了外国飞机的类似方案后,再参考了苏-12型双尾梁飞机的风洞试验资料,最终确定选择双尾梁方案。米亚西舍夫最终批准了这个设计方案,最终得到了一架优雅的飞机。

- 高效的涡轮发动机

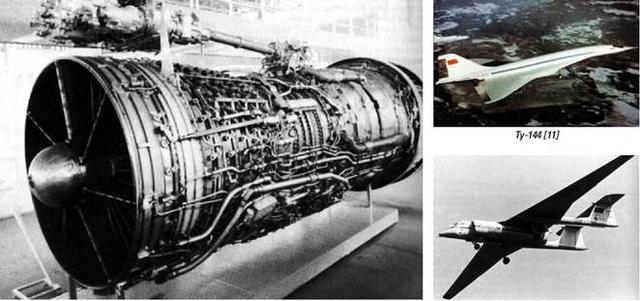

最开始计划使用雷宾斯克设计局为图-114飞机开发的涡扇发动机(首席设计师科列索夫·彼得阿列克谢耶维奇)。为了研究雷诺兹数对涡喷、涡扇和冲压发动机性能的影响,设计局与流体所、巴雷舍夫设计局的专家进行了大量的分析工作,确定了各类发动机在不同飞行高度和速度下的高性能工作区域。并得出结论,通过增加发动机气体发生器的尺寸可以有效减少飞行高度带来的负面影响。这些工作成果为РД-36-52大推力发动机的研制奠定了基础。在飞机最终版本中选择的РД-36-51В发动机在25公里高空起飞推力为20吨,当速度达到0.7马赫以后,只剩下600公斤的推力。

与图-144相同的大推力发动机 РД-36-51В

- 打击高空气球的专用炮弹

为保证能对气球的软外壳造成有效杀伤力,确保气球的重要区域被破坏,工程师们还开发了新型的炮弹引信。

制造和试飞工作

1978年,第一架原型飞机在巴什基尔-库默托的一家飞机厂里建造完成。这是一家以前生产卡-26的直升机工厂,面对这个新项目,很多组织和制造工作并不熟练,导致生产进展缓慢。1978年10月14日,弗拉基米尔·米哈伊洛维奇·米亚西舍夫突然去世,这对设计局是一个极大的打击,悲伤弥漫在工程师团队中。航空工业部没有及时为设计局任命新的负责人,这造成了极大的工作混乱。按照国土防空军的预想,军队领导人想将该项目作为勃列日涅夫生日的一个献礼,计划在他的生日之前完成第一次飞行。

但事情进行得并不顺利,尽管飞机还有许多缺陷,库默托机场也没有为"主题17"专门改造,但飞行员基尔·切尔诺布罗夫金还是奉命开始第一次滑跑测试,结果发生了意外,右侧的副翼被发现裂开了,飞机偏转到了跑道的右边部分。试飞人员不得不重新再来一次滑跑,飞机还是往右偏,而跑道右边远处有一堆未及时清理的雪堆,为了不撞上去,飞行员向后猛拉操纵杆,然后飞机就这么轻而易举地飞上了天空。。当时天气很不好,多云还伴着下雪,能见度几乎为零。飞行员驾驶飞机转弯时,翅膀挂到了的山丘,导致飞机直接掉了下来。这是整个设计局在总设计师去世后两个月后发生的新悲剧。

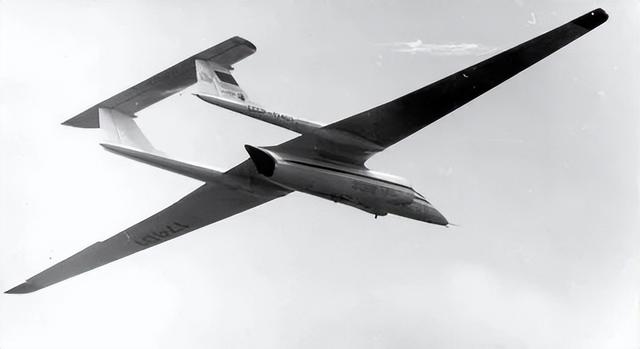

M-17 高空试飞

M-17 高空试飞

第二架原型机的建造过程更加漫长而痛苦。考虑了第一架飞机发现的所有“缺陷”,建造过程中要不断的修改设计,以解决这些“缺陷”。很明显,飞机制造厂也需要更换,随后建造工作被转移到斯摩棱斯克。直到近三年后的1982年,第二架M-17才完成建造。乍一看,这架飞机似乎与1978年的第一架原型机没有什么不同。但对于专业人士来说,两者的区别是巨大的。主要变化在机翼结构方面,在机翼上安装了普通副翼。并且装上了火炮和瞄准系统。该机还装备了光学测距仪、跟踪测距仪、量子测距仪和摄像照相设备。

1982年5月26日,苏联荣誉试飞员爱德华切尔佐夫驾驶第二架M-17在茹科夫斯基首次试飞,整个项目组都很兴奋,他们还没有完全从1978年的悲惨事件中恢复过来。这架飞机在为“暴风雪”航天飞机准备的巨大跑道上跑了一小段时间后,这架翼展40米的飞机很容易的从地面起飞,以不寻常的速度怕升到了预定高度。直到飞机安全降落到地面以后,每个人都松了一口气。

接着是一系列飞行试验,飞机爬升飞行高度的速度很快,但没有立即爬升到最高升限高度。比较罕见的是M-17采用的是传统手动机械控制系统,没有使用各种辅助助力设备,这是为了在设计过程中减少控制系统的重量,以至于在确保不同飞行模式下的可接受力和梯度方面出现了严重问题。设计师在方向舵和副翼的控制通道中引入特殊装置(弹簧、紊流器、伺服补偿器等),以确保所需的铰链扭矩,然后也考虑是否可能安装助力设备,以便在出现故障时保持手动模式。

弗拉基米尔·阿尔希彭科 劳动红旗勋章获得者

从弗拉基米尔·阿尔希彭科的评估中可以得出关于飞机驾驶特性很好的结论,他比其他飞行员为飞机的改进投入了更多的精力和精力。整个试飞过程并非一帆风顺,比如,在第一次飞行中,驾驶杆的反馈力度突然加大,飞行员必须用更大的力量才能控制,就跟练习举重一样。工程师们找了很久的问题,才发现是副翼下表面的气流扰流片力度太大。通过缩短扰流片的长度获得了改善。然后,在高空随着飞行速度增加,机体突然出现剧烈的摇晃,驾驶杆也出现共振,就好像有股神秘力量在拨弄飞机的升降舵。最终工程师给出的方案是在龙骨和尾翼之间增加额外的整流罩,改善那个区域的空气动力学特性。

当然以上试飞插曲只是局部的小问题,未危及到企业本身。对于"M-17“而言,最危险的的一次事故是在飞行中,飞机的自动控制系统突然发生彻底的故障,飞机陷入了尾旋状态,机身振幅增加,速度和过载都急剧增加,几乎达到飞机的最大负载值。试飞员在情况变得更糟糕之前,当机立断的关闭了发动机,降低飞行速度。随着飞行速度下降,机身振幅慢慢减弱。在海拔18000米的高空,试飞员试图重新启动发动机,但没有成功。另一个麻烦是,驾驶舱的前档玻璃结冰严重,能见度急剧下降,如何安全驾驶飞机降落都成了问题。这个时候,试飞员的丰富经验发挥了作用,他将飞机缓慢的下降到云层底部边缘,然后让机组成员竭尽全力在结冰的玻璃上擦拭出一个小孔。很幸运,飞行员抓住了地面跑道的位置,驾驶飞机迫降到了机场上。飞行员弗拉基米尔·阿尔希彭科因其优异的表现获得了劳动红旗勋章。

此次重大飞行事故之后,工程师们对事故的所有参数进行了彻底分析,并对飞机进行了许多改进和完善。尽管M-17的研制过程曲折艰难,经历了设计局领导人米亚西舍夫突然逝世,各种试飞事故和飞机的不完善。该项目能坚持到最后取得成功,都应归功于项目负责人Л.А.索科洛夫的坚持不懈。

国家飞行测试研究所的飞行员和军事飞行员也参加了M-17平流层飞机,第二架原型机装备了一门双管机炮,在试飞过程中进行了拦截平流层气球的测试和更为激烈的飞行,测试非常成功,达到了原计划拦截气球的设计目标。军队的飞行员们对这架飞机的反馈非常好,简直是赞不绝口。

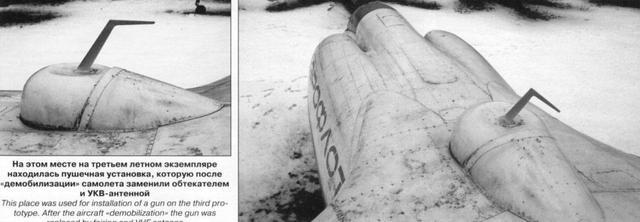

安装机炮的位置,后改为通信天线

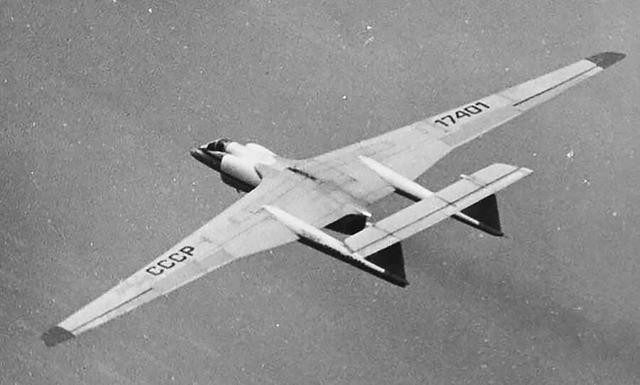

试飞中的M-17

试飞中的M-17

试飞中的M-17

试飞中的M-17

1990年3月28日,M-17进行了首次创纪录的飞行。高级试飞员弗拉基米尔·米亚西谢夫驾驶该机打破了两项世界纪录:在没有商业负载的情况下达到21800米的高度(之前的纪录是13716米),并在这一高度进行了长时间水平飞行。

在3月28日至5月14日期间,实验机械制造厂(米亚西舍夫设计局)的飞行员们总共进行了三次飞行。В.М.米亚西舍夫、В.阿奇彭科, О.斯米尔诺夫, Н.格罗夫驾驶这架重量为16-20吨的单发平流层飞机创造了25项飞行高度、速度和爬升的世界纪录。特别是爬升速度方面,例如,原有记录爬升12公里的时间为14分钟23.34秒,M-17平流层飞机只要7分钟41.2秒就可以爬升到这个高度。这再次表明总设计师米亚西舍夫的技术解决方案中远远领先于时代,飞机的空气动力学布局、机翼轮廓和机尾设计在所有飞行模式和高度(从低空的稠密空气到平流层的稀薄空气)中都提供了可靠的稳定性和可控性。

完成所有试飞科目之后,M-17第一架原型机根据任务的变化进行了改装,变身为一架高空试验和测量飞机,编号也改成了M-55。1990年代后期,该机参加了“全球臭氧保护区”项目的高空臭氧层监测计划,为评估人类活动(尤其是航天发射活动)对地球臭氧层的影响做出了重要贡献。

M-55 高空试验机

M-55 高空试验机

M-55 高空试验机

目前,第一架原型机因为机体寿命已耗尽,被安放在莫尼诺的航空博物馆供游人参观。第二架原型机仍然在服役,并不断的在创造新的世界纪录。

航空博物馆的M-17

航空博物馆的M-17

航空博物馆的M-17

米亚西舍夫设计局的总设计师 В.К.诺维科夫在接受《苏联爱国者》周刊记者采访时这样描述:“M-17 飞机是苏联唯一的,也是世界上为数不多的允许在海拔20-22公里高空进行长期飞行的飞机之一。 也许,只有美国人的U-2拥有这样的能力“。

米亚西舍夫设计局的工程师们创造了一整套新的技术解决方案,为飞机提供了独特的飞行质量,他们应该为世界所有航空迷所铭记。他们分别是:П.А. 阿列克谢耶夫、A.A. 布鲁克、В.В.柳布奇科夫、И.В.马斯洛夫、В.А.内格拉巴、С.Г.斯米尔诺夫、А.Д.托克亨茨、А.Н.乌拉佐夫、В.А.费多托夫、В.С.弗罗洛夫斯基、A.A.沙尔塔耶夫。

技术参数:

机型 | M-17 |

翼展(米) | 40.32 |

飞机长度(米) | 22.27 |

飞机高度(米) | 4.87 |

机翼面积(米²) | 137.7 |

重量,公斤 | |

-空载 | - |

-正常起飞 | 19950 |

-燃料质量 | 3000 |

发动机类型 | 1 х РД-36-51В |

推力,公斤 | 1 х 6000 |

最大速度,千米/小时 | 743 |

实际航程,千米 | 1325 |

实用升限,米 | 21550 |

飞行时间(小时) | 2.14 |

机组成员(人) | 1 |

相关参考

收放线电缆拖车(苏维埃航空探索史——拖拽飞机的伏尔加驳船系统(Burlaki))

伏尔加驳船系统苏联在战略方面有一个非常迫切的需求:在缺乏海外基地的情况下,用哪种战斗机护航图-4完成战略轰炸任务。现实就是苏军没有一种战斗机拥有足够的航程可以完成这项任务,尤其是新型的喷气式战斗机更缺乏...

热模锻精锻机(航空发动机行业研究报告:航空发动机的演变及国内产业格局)

...方/作者:中信证券,付宸硕、陈卓)报告综述:航空发动机是飞机核心部件,约占飞机整机价值量的20%~30%,其设计研发水平、制造工艺直接影响飞机的性能及可靠性。当前航空发动机主要包括涡喷、涡扇、涡桨、涡轴发动机,...

热模锻精锻机(航空发动机行业研究报告:航空发动机的演变及国内产业格局)

...方/作者:中信证券,付宸硕、陈卓)报告综述:航空发动机是飞机核心部件,约占飞机整机价值量的20%~30%,其设计研发水平、制造工艺直接影响飞机的性能及可靠性。当前航空发动机主要包括涡喷、涡扇、涡桨、涡轴发动机,...

涡扇涡喷涡桨区别(聊聊涡扇5和涡扇6,国产涡扇发动机的鼻祖,可惜双双下马)

...开着的时候,它那洞库里有一个《飞翔的动力——航空发动机展》,主要是科普性质的,当然也有一部分中国航发的内容。记忆最深的是两款我国早期研制的涡扇发动机:涡扇-5和涡扇-6。不过时隔多年,当时拍的照片都找不到...

涡扇涡喷涡桨区别(聊聊涡扇5和涡扇6,国产涡扇发动机的鼻祖,可惜双双下马)

...开着的时候,它那洞库里有一个《飞翔的动力——航空发动机展》,主要是科普性质的,当然也有一部分中国航发的内容。记忆最深的是两款我国早期研制的涡扇发动机:涡扇-5和涡扇-6。不过时隔多年,当时拍的照片都找不到...

油箱排烟抽风(汽车油箱咱都知道,飞机起飞要要油箱,那你了解飞机油箱吗?)

...我们先来了解一下飞机加的是啥油。小飞机一般是活塞发动机,用的也是汽油,跟汽车差不多。但是,飞机大了,能力就越大,要求也就越高。涡扇涡浆涡轴各种动力就要航空煤油了。航空煤油用起来安全性好。它燃点较高,不...

油箱排烟抽风(汽车油箱咱都知道,飞机起飞要要油箱,那你了解飞机油箱吗?)

...我们先来了解一下飞机加的是啥油。小飞机一般是活塞发动机,用的也是汽油,跟汽车差不多。但是,飞机大了,能力就越大,要求也就越高。涡扇涡浆涡轴各种动力就要航空煤油了。航空煤油用起来安全性好。它燃点较高,不...

涡喷和涡扇的优劣(航空燃气涡轮发动机的涡喷、涡扇、涡桨、涡轴是如何区别的?)

...对天空的探索从没停止过。最初飞机的动力来自活塞式发动机;1950年代之后,活塞式发动机逐渐让位于燃气涡轮发动机。由于在高速飞行时,活塞式发动机输出推力较小,因此在现代飞机中,动力装置绝大多数为燃气涡轮发动...

涡喷和涡扇的优劣(航空燃气涡轮发动机的涡喷、涡扇、涡桨、涡轴是如何区别的?)

...对天空的探索从没停止过。最初飞机的动力来自活塞式发动机;1950年代之后,活塞式发动机逐渐让位于燃气涡轮发动机。由于在高速飞行时,活塞式发动机输出推力较小,因此在现代飞机中,动力装置绝大多数为燃气涡轮发动...

涡桨涡轴涡扇与涡喷的区别(芦淞区:建设“两机”专项 航空产业插上腾飞之翼)

...员凌春舜钟兴)10月,我国自主研制的首款大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600在湖北荆