民族风白水晶(探讨:汉代有没有颈饰 绝美汉代珠饰 严重被低估的珠玉文化)

Posted

篇首语:知识能使你增加一双眼睛。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了民族风白水晶(探讨:汉代有没有颈饰 绝美汉代珠饰 严重被低估的珠玉文化)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

民族风白水晶(探讨:汉代有没有颈饰 绝美汉代珠饰 严重被低估的珠玉文化)

汉代有组玉佩,那么汉代有没有颈饰呢?绝美汉代珠饰 严重被低估的珠玉文化

本文总共7200字,阅读时间20分钟,文章内知识点密集,建议先收藏再阅读。

只此绚丽广州出土汉代珠饰特展

自上次科普汉代汉代组玉佩佩戴方法,汉代搭配组玉佩的风尚被同袍们广泛接受,那么汉代有没有颈饰呢?

白茶国风•复原西安大白杨汉墓组玉佩,附组玉佩佩戴方法_哔哩哔哩_bilibili

汉服圈几个头部模特、学者和几家做的好的复原店铺都没有搭配颈饰,可能没有吧。(手动狗头)

汉服之美|曲裾与直裾 简约大气的西汉审美!刘细君的服饰专题_哔哩哔哩_bilibili

汉代风格颈饰目前除了白茶国风文化工作室以外,基本是空白。白茶也想身先士卒,为汉服文化做出自己的贡献。从无到有的开拓,是最难的,也是最容易被误解,甚至可以说费力不讨好的。

汉服圈有一个大家不明说但是每个人都谨小慎微的事情。怕穿错,怕形制不对,尤其是怕被那些一知半解的同袍背后嚼舌根。(有言之凿凿的说唐朝以前没有耳环,让我再考证下,我都惊呆了)

不懂形制,却用想要用形制大棒,打击别人

内蒙古博物院藏乌兰察布市征集汉代鹰形耳环

一知半解,输出错误言论误导大众,阻碍汉服文化发展而不自知,这种现象并非个例,相当普遍,这是最可怕的。汉代出土的壁画、陶俑给人的第一印象是没有项饰的,只有深入研究才能发现汉代珠饰特殊的审美风格。白茶国风文化工作室就汉代颈饰做一次深入探讨,希望给同袍们建立正确的认知。

中国最早出土的颈饰

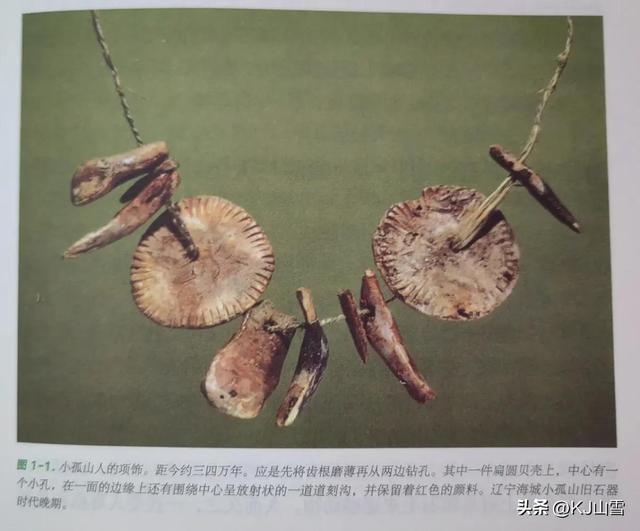

小孤山遗址距今3~2万年

距今3万年小孤山人项饰

距今2万年北京山顶洞人项饰

3万年前石器时代的野人都可以佩戴项饰,发展到汉代怎么就不可以佩戴项饰了呢?

西周颈部配饰的玉冲牙 玉觽

西周组佩颈饰

西周出土玉串饰 玉蚕

3万年前旧石器时代~汉代 玉冲牙 玉蚕的发展演变 历史具有传承性

可以清晰的感受到,玉冲牙、玉蚕和3万年前的颈饰具有关联和传承。玉蚕的文物出土代表周代有较发达的桑蚕、丝绸文化。

日本奉为国宝,传说三神器之一的“八尺琼勾玉”古坟时代(250年-592年)

南朝鲜新罗时期王冠(公元前57年~935年) 推测为300~600年

南朝鲜新罗时期串饰 (公元前57年~935年)推测为300~600年

3万年前的项饰影响辐射周边文明(左边中国右边日韩)

日韩出土的文物证明了中华文化的延续和流传,日韩不仅仅是受到个别朝代(唐朝、明朝)影响,而是日韩历朝历代都被深深的影响着(我们讨厌的清朝,同样影响南朝鲜配饰,有文物佐证)。历史文化元素,不会轻易凭空出现,也不会突然凭空消失,研究历史脉络,可以发现历史的传承、发展和演变。有人说经过元清,汉文化断了,剃发易服,汉文化毁了。那只是汉文化在漫长历史演变中一个小波折。汉文化的内核在骨不在皮,在神不在型。不同时期文化会呈现不同的表现形式。

旧石器时代出土的玉鹰(距今5000~4000年)

白茶国风 文化工作室类复原款汉代组玉佩

不同时期文化会呈现不同的表现形式。发展到汉代,本身作为颈部装饰的玉冲牙、玉蚕造型,延续到了腰佩、组玉佩上。白茶挑选复原的第一款汉代组玉佩,意义非凡。这款组玉佩兴许是汉代某位同样喜好复古的文人雅士的心爱之物。集合了距今5000多年的代表太阳神鸟三足乌的玉鹰元素,秦汉时期独有的玉舞人元素,距今3万年旧石器晚期延续到商朝汉朝的牙型配饰演化的玉蚕、玉冲牙元素。以及我们往往被忽视掉的,最重要的汉代本身独特且璀璨的“珠饰文化”。

被忽略的珠饰文化

当我们看到组玉佩的时候,往往会把视线集中在“玉”上面,而完全忽视与之搭配的“珠”,“珠玉”一体,珠玉相辅相成,红花须有绿叶衬托,珠饰研究是组玉佩研究的基础。“珠饰”文化发展往往是被我们所忽略的。从设计角度讲,不同风格的珠饰会完全改变组玉佩整体的风格。

白茶在复原一款组玉佩的时候,并不是机械的外观模仿,而是全方位系统性的学习,吃透传统文化的精妙之处。汉代玉佩必须搭配汉代风格珠饰,“珠玉”一体。只在乎“玉”忽略“珠”,是严重的文化误区。

汉代玉佩搭配汉代珠饰风格 珠玉一体

什么是珠饰文化?更应称为“珠玉文化”

无论文明前夕的史前社会,还是初步进入文明时代的古代中国,珠玉往往被赋予神性,是沟通人界和神界的工具,这一时期珠玉往往材质一致或接近;由“珠”发展演变出多型的“玉”。

七璜组佩这一时期珠玉一体,珠子也被赋予神性

西周贵族大型组玉佩将珠玉组合的形式和意义都发挥到了极致,珠玉相辅相成,珠玉一体,共同构建了“以节行止”佩玉审美制度,这个时期礼节繁复,珠玉作为礼器,具有无上的地位。这个时期,珠玉一体。春秋战国礼崩乐坏,珠玉装饰品开始有民间信仰加入,唐宋以后世俗文化大兴,珠玉不再是权贵专属。

“珠子”也是构成众多佩饰的应用最广泛的装饰元素,可以说任何时期的配饰上,都有“珠子”的一席之地。

为什么说是被忽视的“珠饰文化”?

“珠子”是构成众多佩饰应用最广泛的装饰元素,任何时期的配饰上,都有“珠子”的一席之地。

一、 从手工制作角度来说,串珠子门槛低,是最容易,最简单,最好上手的簪娘入门课程。汉服圈普遍对珠子的理解就是简单的串珠珠。更谈不上对珠饰的研究,珠型、配色、组合的整体设计研究。入门容易精通极难,需要学习大量知识,吸收古人的审美风格,投入大量时间但是模仿和抄袭又很容易,所以没有人愿深入研究。

二、 珠子对现代的我们来说太普通不过了,本能的忽略了研究历朝历代珠饰的风格。可以看到现在无论是明制唐制的璎珞、禁步、玉佩、宫绦(应该叫丝绦)。都有不少现代风格,甚至是浓重的二次元风格。汉服很复古复原,但是搭配的配饰不够大气,支撑不起传统文化的厚重。

截取自热心网友观点

三、不再认可“珠玉”文化,我们潜意识认为珠子并不重要,甚至可有可无。没有认识到简单常见的珠子,代表文化传承

与南朝鲜的文化冲突中,我们对明代帽珠链的放弃。代表放弃对元代以后(包括明清)传入高丽“珠玉”文化的话语权。任由南朝鲜发展壮大站稳脚跟。为南朝鲜进一步偷窃珠玉文化,提供了基础。

日和南朝鲜虽然出土了勾玉,南朝鲜甚至出土了组玉佩,但是日韩没有“玉文化”。汉文化的内核在骨不在皮,在神不在型。中国的玉文化从6500年前红山玉猪龙开始(有资料显示更早),历朝历代传承至今,并且逐渐世俗化,普通人也对玉石有所偏爱,孔子更是把玉和君子美德联系在一起“君子无故,玉不去身”。日和南朝鲜仅仅是某朝某代上层贵族受到中华文化的影响,普通人对玉石无感。在明代(1368年―1644年),组玉佩也作为赐服,赏赐给藩属国朝鲜。

南朝鲜出土明制组玉佩没有珠子作为链接

南朝鲜出土的明制组玉佩,没有珠子,规格等级降低;但是看看南朝鲜的骚操作,用明朝(1368年―1644年)赐服的组玉佩,来宣扬南朝鲜具有5000年“玉文化”。不排除以后南朝鲜会复原历朝历代的玉佩形制,并声称是他们的。

同一题材风俗画 逐渐美化完善服饰细节 从无到有的偷窃

同一个题材,不同时期的风俗画,最原版没有组玉佩,衣服上只有云纹没有仙鹤;后期两版逐渐补充了组玉佩以及服饰纹样细节,并且把中文换成了南朝鲜文;去中国化的同时掠夺中国文化。只要文化上能沾上边,南朝就会逐渐的,一点一点的美化偷窃。

取自网友观点

现在汉服圈和韩国争议极大的“大帽帽缨、大帽帽珠”事件,可以非常明显的感受到,我们潜意识认为“珠子”并不重要,没有认识到那是“珠玉”文化的代表,感觉可有可无。扔掉送给南朝鲜也毫不可惜。这种思想是极其错误的。

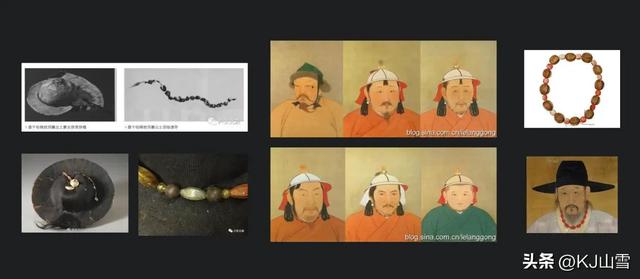

大帽上的帽珠最早起源于元朝,是蒙古族人受到藏传佛教影响,用华丽的珠饰以及帽顶装饰大帽。元代采用和亲方式,纳入高丽质子,牢牢把控高丽王室。元代蒙古族人的服饰、发型传入高丽上层。帽珠链也是在此时期传入高丽。南朝鲜的珠玉文化,来自中国。

高蒙混血高丽忠宣王 被当做质子三分之二时间留在中国

汪世显家族墓出土大帽注意观察珠形和配色

汪氏家族横跨金元明三代

传入高丽的还有非常多元代的汉文化代表,比如小方顶大帽,在元代就存在,是元代汉人吸收蒙古族风格来制作的汉式大帽。所以不要认为元代所有风格都是蒙古族的哦,历朝历代都是文化融合的过程,汉文化的内核在骨不在皮,在神不在型。不同时期文化会呈现不同的表现形式。不要肤浅的认为元朝只有蒙古族文化,清朝只有满族文化。历朝历代都是汉文化作为核心,汉文化和少数民族文化互相涵化兼容。(知识补充:中国历史上共有53个少数民族政权,并非只有元清,绝大部分消失的少数民族都融入了汉族,比如北魏拓跋鲜卑,被隋唐灭国的高句丽、隋唐时期的沙陀族、契丹等等)

北魏拓跋鲜卑汉化,汉人胡化民族融合交融,文化互相影响涵化,平城大同发展到明代也是九边重镇之一

上123图为元代高丽时期南朝鲜出土 左下1、2图为元代方顶大帽 右下为明鲁荒王小方顶大帽

(1330~1393)明代高丽人 元代高丽人 头上的帽子来源于中国

方顶大帽和帽珠都受到元代胡风胡俗影响,是汉人和蒙古族文化融合的产物,历史上这样的文物很多,比如曳撒、蹀躞带、蹀躞七事等。同时我们的文化也传入了隔壁高丽。所以不要认为南朝鲜的帽子只受到明代大帽影响。如果仅仅从明朝视角研究大帽,无法解释高丽出土大帽文物问题。(以后会细讲)

明英宗时期的胡俗禁令和服饰禁令

明太祖开国洪武六年(1373年)四月,朝廷对官员庶民的帽顶、帽珠材质作出了具体规定,从官方肯定了帽珠链的地位。这也是南朝鲜重视帽珠的重要因素之一。

职官一品二品……帽顶、帽珠用玉;三品至五品……帽顶用金,帽珠除玉外随所用;六品至九品……帽顶用银,帽珠玛瑙、水晶、香木;庶民……帽不用顶,帽珠许用水晶、香木。

明英宗15岁时(1442年),主掌朝政的张太后刚去世一个月,新官上任三把火,同意了去胡风胡俗。明英宗时隔4年,还提出了长达41年的服饰禁令。

中外官舍军民戴帽穿衣习尚胡制,语言跪拜习学胡俗。系缨、插翎、尖顶、秃袖,以中国之人仿效少数民族之俗,忘贵从贱。宜令都察院出榜,俾巡按监察御史严禁。英宗认为言之有理,遂下令严禁。

民间工匠在衣服上织绣蟒、龙、飞鱼、斗牛者,属于违禁,一律处斩,妻子儿女发配边疆充军。违禁穿戴龙服、蟒服、飞鱼服、斗牛服者,治以重罪。

系缨、插翎、尖顶、秃袖,根据文物资料整理,插翎、尖顶、秃袖仍然存在,只有系缨被禁止了。从明朝开国1368到英宗废除帽珠链1442年,帽珠链在明朝至少存在了74年,贯穿2~3代明人。

现在汉服圈的主流思想是:大帽不要帽珠,主要有四个方面

- “明早期”的风格,更崇尚明晚期的风格,帽珠链可以放弃掉

- 因为南朝鲜影视的影响,帽珠链给人的感觉更多是韩系风格,主动放弃,避嫌南朝鲜

- 明代和蒙古族交恶,瓦剌(卫拉特蒙古)俘虏了明英宗,如果不是于谦,明朝甚至早早会结束,堪称明朝屈辱。(注意知识点:蒙古族分为很多部落,类似我们汉人的大的家族姓氏集团。明代蒙古土默特部俺答汗,在三娘子的沟通斡旋下,达成隆庆议和,促成蒙汉两族40多年的和平发展。俺答汗部多次击败瓦剌,三娘子坚持民族团结,维护民族利益,顾全大局的精神,为塞北边疆的安宁稳定和蒙汉民族的和睦相处作出了卓越的贡献,深受蒙汉人民的尊敬和爱戴。)

- 没有意识到帽珠代表“珠玉”文化的一环,认为普通珠珠不重要,扔了不可惜。

万历四十一年(1613年)四月,三娘子病逝,享年六十四岁。明朝遣使给予赐祭七坛的隆重祭礼。呼和浩特美岱召

以上四点,有一定道理,大帽以及大帽帽珠问题是一个非常复杂的问题,有非常多知识点,也有认知形态问题:如对南朝鲜文化争夺的看法,去胡风胡俗的华夷之辨看法,一两句说不清楚,今后会具体展开。我们今天只谈珠饰文化。

从结果来看:我们对明代帽珠链的放弃,代表放弃对元代以后传入高丽珠玉文化的话语权,任由南朝鲜发展壮大站稳脚跟。为南朝鲜进一步偷窃珠玉文化,提供了基础。

明朝恢复衣冠制度,服饰上承周汉,下取唐宋;单纯从珠饰文化传承上来讲,明朝并没有传承延续至汉的珠饰文化。明英宗的胡风禁令,甚至切断了珠饰文化的传承,以至于我们看到一些异形的珠子,不自觉的就联想到“韩剧”联想到南朝鲜。

明朝出土的串珠,是很常见的圆形珠

元代~明1442年仍然保留传承的异形珠

明朝出土的珠饰,多为中规中矩的圆形珠,明英宗胡服禁令后,切断了异形珠的传承,以至于看到南朝鲜异形珠饰,误认为是“朝鲜特色”。有的人说很粗很大的珠子是南朝鲜风格;有的人说细长管状的是南朝鲜风格。可见珠饰文化消亡之严重。(这种观点是错误的。三星堆、汉代出土众多管状珠)

异形珠被认为是南朝鲜风格 南朝鲜出土文物

三星堆(距今3000-5000年)出土的管状珠 青铜虎牙

简单来说,南朝鲜利用最早元朝(1271年—1368年)时期传入的帽珠链,以及在新罗(公元前57年~935年)推测年份300~600年间传入的零星珠玉文化,和明代赐服的组玉佩,可以很轻松的窃取中国至少5000年的珠玉文化,注意是“珠玉文化”,珠子和玉石结合,具有上下传承的文化。

依靠零星的文化,可以偷窃中国5000年的“珠玉文化”

韩国野心并非局限于明代文化。韩国一直偷偷在潜移默化的偷窃挪用更古早文化,来建立连贯的文化体系。我们放弃帽珠的话语权,使南朝鲜帽珠链没有对手,在珠饰方面给韩国极大的底气。

南朝鲜复原的新罗善德女王(?-647年)居然佩戴了战国风格颈饰

我们来看看中国战国时期出土的项饰,以及装饰复原老师制作的复原造型。

中国战国颈饰 甘肃文物考古研究所

装束复原老师复原的战国项饰

现在汉服圈和韩国争议极大的“大帽帽缨、大帽帽珠”事件,可以非常明显的感受到,我们不再认可“珠玉”文化,我们潜意识认为珠子并不重要,甚至可有可无。扔掉送给南朝鲜也毫不可惜。这些同袍没有意识到帽珠背后所代表的“珠玉”文化内涵,知识面还需要再拓宽,视野应该放长远,保护传统文化更需要头脑;我们放弃帽珠链容易,但是想阻击韩国偷窃,却难上加难,顺理成章的让南朝鲜帽珠链,韩国“珠饰”文化,甚至南朝鲜“珠玉文化”站住脚跟做大做强。

借着韩剧热播目前在国际上,南朝鲜黑笠+珠链的名望,远远高于明制大帽。

南朝鲜已经申遗宗庙祭礼 抢夺孔子和儒家话语权

南朝鲜没有玉文化,却有大明赐服组玉佩;没有珠饰文化,却有发展兴旺的帽珠链;文化阵地上,是环环相扣的,一环失守,节节败退。南朝鲜根据李氏朝鲜明初才建立的宗庙体系,和中国抢夺春秋时期孔子和儒家文化话语权。南朝鲜总是四两拨千斤,用零星的文物,来窃取中国全部的文化。

白茶对汉代颈饰、传统珠饰文化研究和推广,初衷就是为了:阻击南朝鲜进一步偷窃中国珠玉文化。通过大篇幅的讲解,希望同袍们能明白,我们认为很普通不重要的珠子,代表着具有传承数千年的文化。我们不传承,会有人替我们传承。

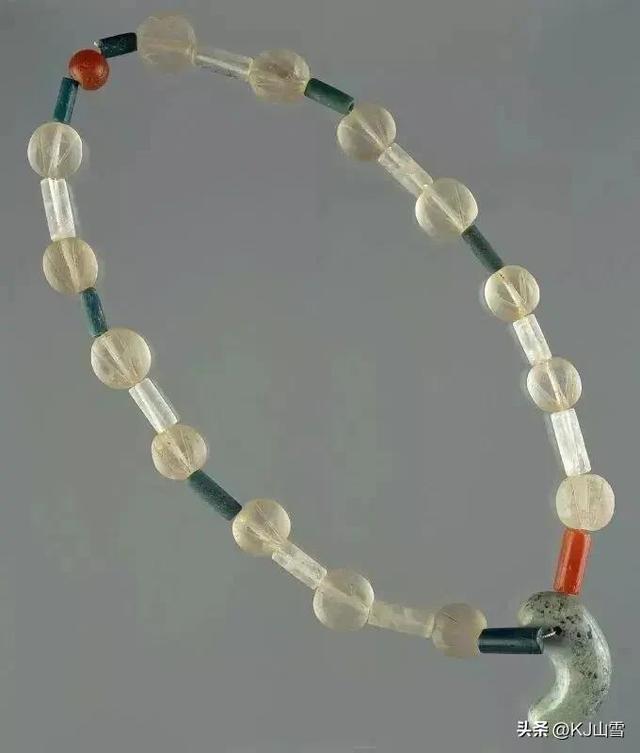

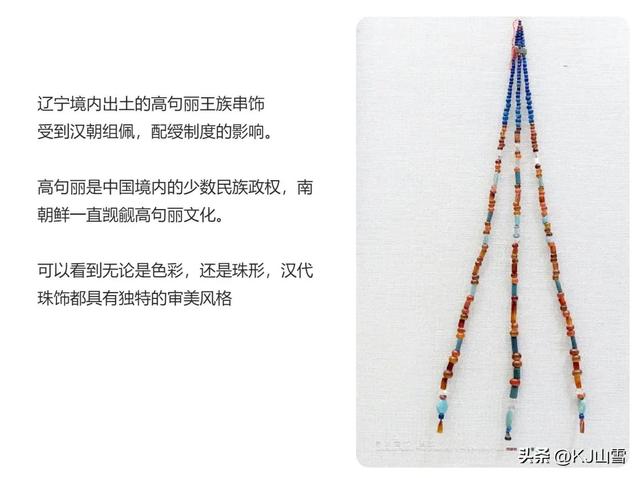

横向对比汉代这一时期的珠饰

汉代匈奴贵族墓出土的珠玉,具有中原风格

对比匈奴和元朝帽珠,可以看到珠饰文化的传承

汉代的匈奴到元代蒙古族的帽珠,对比观察珠形、配色、串联设计。可以看到异形珠饰的文化传承。元代并没有丢失汉代珠饰风格。

高句丽政权为西汉建昭二年(前37年)由扶余人朱蒙建立于西汉玄菟郡高句丽县境内

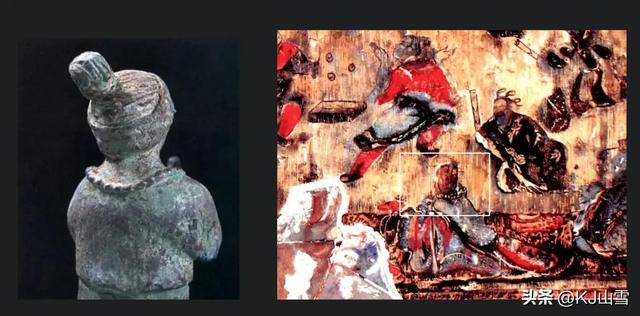

在汉代男人和女子可以一同宴饮,结伴同路,甚至同车而行,这样一个多姿多彩的时代,怎么可能没有项饰呢。

男女同车而行 没有避嫌

国恒以弱灭,唯汉独以强亡。汉连接西域,引进佛教,和亲匈奴,构建丝绸商路,汉代是一个武德充沛,民族自信,文化上多元一体,礼仪张弛有度,中外多民族交流频繁,思想开放自由的朝代。

具有串饰的汉代文物以及壁画

汉代服饰是汉服体系中非常重要的一环,汉代颈饰复原目前是空白,无非是担心形制错误。以及对汉代风格没有深入研究,无法把握其审美风格。

很多同袍,通过几张图,几张照片,就对这个朝代服饰片面的下定义。总结几个比较明显的“标签”特征,没有建立知识体系,这种认知是片面的,碎片化的。什么是知识体系,给大家看一下。只有建立知识体系,才能对传统文化有系统性的认知,避免以偏改全。

历朝历代组玉佩珠饰典型特征系统性整理

研究汉代颈饰,本质上是研究周王朝灭亡之后佩玉制度演变和延伸。所以需要系统性研究玉文化和佩玉制度。西周大型组玉佩,以及最早的配饰,都离不开最基础的元素——珠子,珠玉相辅相成。需要系统性的研究珠饰,把珠和玉,珠玉文化统一结合研究。研究其历朝历代的演变发展,成体系的归纳总结在一起。宏观上对珠玉发展演变有整体把握,具体朝代具体时期又能做到细分总结。这样才有资格探讨形制,输出文化知识。

时间、出土文物、典故、史料、典型资料整理在一起汇总成系统性体系

西周“珠玉”文化特点

西周珠饰典型性整理(部分)

西周贵族大型组玉佩将珠玉组合的形式和意义都发挥到了极致,珠玉相辅相成,珠玉一体,共同构建了“以节行止”佩玉审美制度,这个时期礼节繁复,玉作为礼器,具有无上的地位。这个时期,珠玉一体,都具有神性,作为礼器是贵族与神沟通的辅助工具。

春秋战国时期“珠玉”文化特点

战国珠饰典型性整理(部分)

经历了春秋周王室衰落,群雄逐鹿中原,礼崩乐坏,战国时期的佩玉和珠饰进入一个过渡时期,摒弃了西周繁复的玉佩结构,玉的礼器功能减弱,玉逐渐人格化道德化。孔子提出“君子比德于玉”,演化出新的简洁硬朗的风格,更注重珠玉的装饰属性,佩戴美玉,表明自己君子般的文化修养。 这个时期珠子开始独立于玉,战国蜻蜓眼,随侯珠,深受王公贵族喜爱。

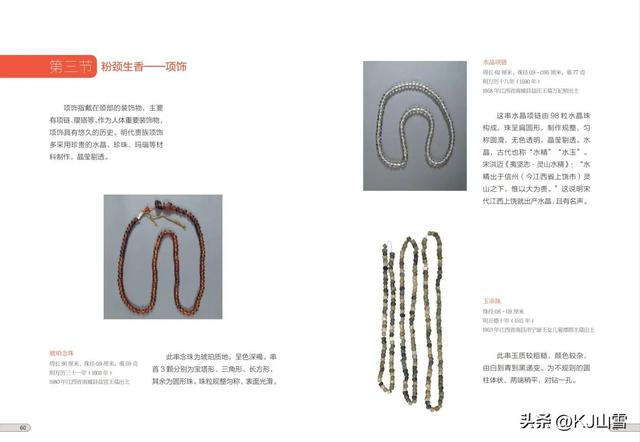

两汉时期“珠玉”文化特点

两汉时期珠饰典型性整理(部分)

两汉文化背景

汉代祭祀礼仪制度到东汉孝明帝(28-75)才建立。所以没有制度化的规定的本朝舆服制度,佩玉制度,西汉延续了战国时期的腰佩风格,东汉以后才恢复组配制度,中原腹地出现了断档。远在蛮夷之地的南越国保存了完整大气的组玉佩传统。

远在蛮夷之地的南越国保存了完整大气的组玉佩传统

可以看到,在文献记载中,对两汉时期“珠玉”没有太多完整系统的规范所保留。研究历史需要史料结合文物,出土文物比史料更加的具体和直观。西汉对颈饰的文献很少,但是出土了大量成串的珠饰。珠饰文化西汉中后期发展迅速在东汉更胜。

服饰和配饰,是两个独立的体系,传统服饰某一时期会通过舆服制度,规定贵族上层统一样式,明辨尊卑;除了色彩纹样,不会有太大差异变化。但是作为搭配的饰品,是一个特殊的存在。饰品在诞生之初,就是为了强调佩戴者尊贵的身份和独特品位。相比统一制式,更讲究个性差异。所以在配饰体系中,往往会出现众多超出形制规定之外的独特样式。在不同时期,配饰的多样性超乎想象,在朝代更迭,中西文化多民族交流中,配饰往往是最先改变的。所以研究配饰,要放宽对形制的苛求,特殊形制很多,未出土的文物也很多;形制只能归纳普遍样式作为范式。很容易旧的形制被新的文物推翻。

两汉珠饰典型性整理(部分)

汉代“珠玉”串饰的具体风格探讨

舞人佩是战国到汉代独有的配饰风格,是世俗化的配饰,弱化了身份等级,不再是王室贵族专享,也能在新兴地主和商贾中风行,更接近当时的世俗化审美风格,可见其战汉风格的传承。玉舞人也证明了我们汉族曾经也是喜好载歌载舞的,只是后世的宋明理学,存天理灭人欲,禁锢了思想;文人对裹小脚畸形的审美,限制了闺阁女子的活动,明代把民间舞者乐者,编入贱籍,禁止科举入仕改变阶层,打压歧视,也加深了乐者舞者地位低下的形象。

战汉时期特有的玉舞人

西汉中山王贵族颈饰

匈奴贵族墓出土的舞人结构 受到中原影响

汉代经历了春秋战国的礼崩乐坏,思想上更为自由,多元,包容和开放,佩饰更多起到装饰和辟邪作用,不再特别强调身份等级的尊卑性,进一步世俗化。出现了代表祥瑞和个人审美的微雕多宝小动物题材串饰

西汉咸阳微雕多宝小动物串饰 加入祥瑞题材和世俗化个人审美

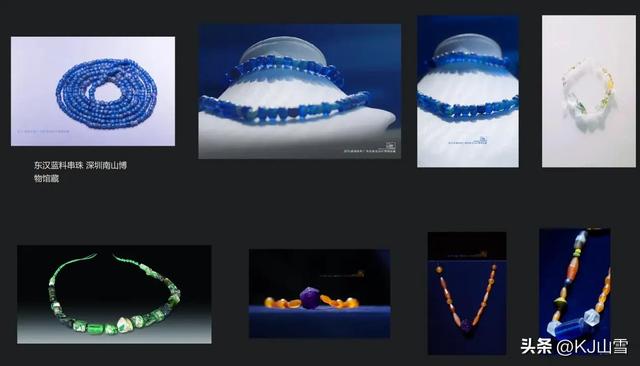

汉代中西文化交流频繁,多民族交流融合,张骞出使西域开辟路上丝绸之路,世界海运和海洋贸易的繁荣同样超出了我们的认知

敦煌壁画 张骞出使西域

只此绚丽广州出土汉代珠饰特展

广西合浦出土了大量汉代珠饰。数量极其庞大,数以万计。珠形多样,色彩明快,材质多样,有大量舶来品,也有本土制作的铅钡 珠。说明汉代珠饰已经世俗化,珠饰贸易繁荣。汉代合浦繁荣的港口贸易,为海上丝绸之路的形成,奠定了基础。

图片来自@遗产君

图片来自网络收集

图片来自@遗产君

图片来自网络收集

图片来自@遗产君

图片来自网络收集

西汉串饰

西汉串饰图片来自@老猪的碎碎念

汉代珠饰扫除商周以来过于庄严老气的配色风格,珠饰珠形多样,色彩明快,注重凸显随形珠本身的美感;组合搭配方式并非传统的珠形对称,颜色交替对称;而是在混乱中产生和谐的秩序美感,出人意料的色彩碰撞,对比强烈绚丽明目;从审美角度来说,汉代的珠饰风格放在今天不仅不过时,甚至可以引领时尚风向。

但是,这种汉代所独有的珠饰审美风格,在今天被严重低估了,甚至流失了。

元代和明初还保留的异形珠以及配色风格,在帽珠禁令以后快速失去市场。

对比元朝帽珠,可以看到珠饰文化的传承

元代帽珠珠饰风格传承汉代珠饰风格

汉代珠饰图片来自@遗产君

大帽以及帽珠链,我们已经被南朝鲜打败了,实际上更多是我们自己一些人主动放弃了话语权;我希望在汉代珠饰研究上,我们寸土不让!文化也是领土的一部分。

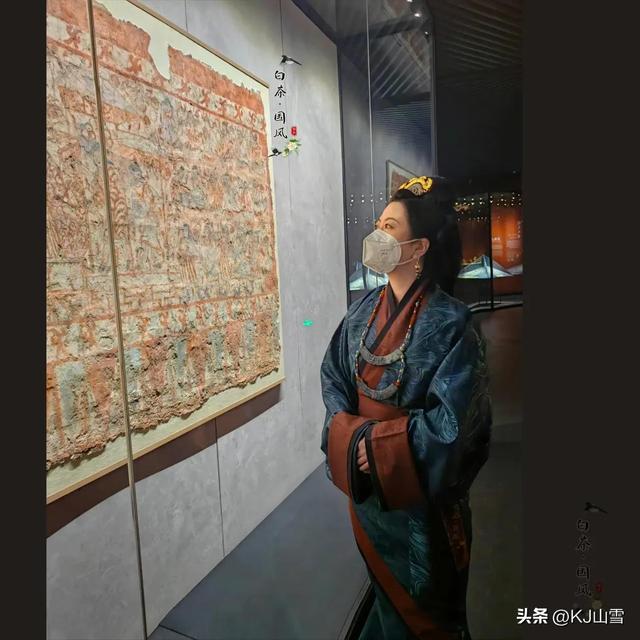

后记:白茶国风文化工作室的汉代风格颈饰作品

研究历史研究传统文化,复兴汉服的根本目的,是让更多的年轻人,看到我们历朝历代传统文化的魅力。喜欢传统文化,能把传统文化穿在身上,传承下去。并不是为了让文化躺在博物馆中。白茶研究汉代珠饰的目的就是为了让本身不被重视的“珠玉”文化借着汉代汉服风尚的兴起,重新被同袍们认知和认可。

目前汉代颈饰在汉服圈内还是空白,从无到有,一种风格的开拓、推广和复兴是困难的,也是充满争议的,更是费力不讨好的,很容易被形制警察攻击。这篇文章也是为了扫清同袍们从形制上的误区,怕穿错的心理负担。一种文化只有更多的人接受,才能从博物馆中解放出来。

白茶也根据对汉代风格珠饰的研究,对标文物,设计了更符合汉代古风雅韵的颈饰作品。白茶的理念从来不是单纯的做一模一样的复原,而是尽可能的吸收故人的设计精髓,转化为自己独特的风格。

对标文物,找寻古人的风格质感

在汉代,白水晶是稀缺品,所以汉代的珠饰,白色作为C位来点缀,切不可大面积使用。

混乱中和谐统一

这款颈饰主打“非对称”的设计特点,在大小不一,珠形非对称混乱的状态下,寻求珠子的和谐平衡,到玉璜链接位置又能达到两侧水平,是汉代非常独特高级的设计理念;对设计和制作要求极高。

汉代珠饰非对称的设计风格

两侧珠饰完全非对称,对设计制作要求极高

汉代凸出随形珠的设计理念

汉代讲究随形珠子之间的协调,白茶在设计的时候,每一颗珠子的摆放、色彩搭配、珠形搭配,都有讲究;每5颗珠子放在一起都各成风景。

搭配珠饰的玉璜,是可拆卸可替换的,拆卸下来就是纯汉代风格串饰,给同袍们提供了更多搭配的选择。

玉璜可拆卸 完全独立的汉代风格串饰

玉璜颗拆卸 可替换,多种佩戴方式

欢迎更多对传统文化有深度理解的同袍,与我探讨交流

相关参考

汉朝是一个幅员辽阔、民族众多的封建中央集权的统一帝国,在政治、经济、思想文化等方面取得了很大的成就。在政治方面,在秦朝基础上的大一统中央集权王朝建立,政权稳固,并且建立的与之相配套的各种制度已经趋于成...

...任何国家的人,这是为什么?青铜文化我们有,但是西方民族也有;唯独玉文化是我们独有的,而且从未间断。《礼记》里讲,“君子无故,玉不去身”。不仅活着戴,死了也要戴,因此中国有品类多样的葬玉。这股风气从石器...

...任何国家的人,这是为什么?青铜文化我们有,但是西方民族也有;唯独玉文化是我们独有的,而且从未间断。《礼记》里讲,“君子无故,玉不去身”。不仅活着戴,死了也要戴,因此中国有品类多样的葬玉。这股风气从石器...

...任何国家的人,这是为什么?青铜文化我们有,但是西方民族也有;唯独玉文化是我们独有的,而且从未间断。《礼记》里讲,“君子无故,玉不去身”。不仅活着戴,死了也要戴,因此中国有品类多样的葬玉。这股风气从石器...

广州画册(来自汉代的烟火气,《广州博物馆藏汉代模型明器》出版)

广州博物馆对馆藏汉代模型明器进行系统整理编写而成的图册《广州博物馆藏汉代模型明器》由广东人民出版社出版。全书涵盖广州博物馆现藏汉代模型明器286件(套),图录以图片为主,并附图版说明和相关概述,为研究汉代...

汉代的耕作方式(汉代农民生活:面朝黄土背朝天,为谁辛苦为谁甜)

...同时期的农民生活既有其共性,也有其鲜明的时代特性。汉代也是以农业发展为主的封建社会国家,曲辕犁和牛耕的使用促进了汉代农业和社会的繁荣同时大大减轻了农民的生活负担。除了农耕生活,汉代农民百姓生产劳动之外...

汉代酒樽图片(五华狮雄山附近遗址出土汉代温酒樽 两千年前梅州先民的陈年佳酿)

五华狮雄山附近秦汉遗址出土汉代温酒樽看二千年前梅州先民的陈年佳酿2011年6月至7月,为配合五华狮雄山秦汉城址的考古发掘工作,广东省文物考古研究所对城址附近地区进行了调查和试掘,并在何屋山M1汉墓中出土温酒樽一...

【南昌汉代海昏国遗址公园开园】竹木简牍,是海昏侯刘贺留给后人的重要瑰宝。在南昌汉代海昏侯国遗址刘贺墓中,出土了5000多枚竹简和200余版木牍。23日上午,备受关注的南昌汉代海昏国遗址公园惊艳开园。从当日下午起,...

...家庭居住形式。一间堂屋,两间内室,外有门,内有户,汉代民居也是这样的基本形式。汉代一般民居的布局:前后两进,大门从第一进房的右侧穿房而过进到院落中心。后进为正房,内以隔山分成堂和室。院落的右侧有庖厨。...

...家庭居住形式。一间堂屋,两间内室,外有门,内有户,汉代民居也是这样的基本形式。汉代一般民居的布局:前后两进,大门从第一进房的右侧穿房而过进到院落中心。后进为正房,内以隔山分成堂和室。院落的右侧有庖厨。...