搅拌机直供(关山记忆|胜利厂旧梦唤起的回忆)

Posted

篇首语:韬略终须建新国,奋发还得读良书本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了搅拌机直供(关山记忆|胜利厂旧梦唤起的回忆)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

搅拌机直供(关山记忆|胜利厂旧梦唤起的回忆)

楔子

1969年,中苏珍宝岛冲突后,两国关系趋于紧张。三线建设掀起了第二个建设高潮。当时正值文革时期,为了排除造反派的干扰,保证三线建设顺利进行,毛泽东主席决定对一些重点三线建设基地和工程实行军管,甚至直接派军队去施工。同时,考虑到战争的威胁已经临近,为了抢时间,他要求三线建设的速度要加快。中央根据毛主席的这个指示,提出了三线建设要抓紧,要与帝、修、反抢时间、争速度的口号。当时的平凉四厂(5213、5203、5204、5207)就是在这样的政治背景下开始建设的。

1970年11月,父亲受上级的派遣,带着我们一家人来到甘肃华亭县(市)的关山深处,参加三线建设,距今已经四十多年了。如今在关山腹地坐落的已不是昔日的三线工厂,北京分流,工厂搬迁,让数千的军工战士走出关山,奔向天南海北,但他们的心里始终牢记着自己曾经亲历的三线建设,那些一起共同学习工作的同学、同事和为之奋斗并奉献了人生大好时光的军工企业。

2011年春节回皋兰过年,弟媳告我说网上有个《关山旧梦》,我迫不及待地登录网站,并翻阅了全部的内容,在百度空间里安了“家”,经常在那里转转,与过去的同学,同事,老师、领导进行交流,很快我就喜欢上了这个新“家”。我觉得《关山旧梦》的开通,为走向天南海北的关山三线人搭建了一个很好的交流平台;《关山旧梦》的开通,向世人展示了三线人及其子孙,在市场经济大潮中拼搏的身影;《关山旧梦》的开通,将三线人的心连在了一起;《关山旧梦》的开通,也唤起了身居天南海北的三线人心灵深处许多美好的回忆……。

下面我将奉上系列短文,供大家和我一起寻找梦中的回忆。

5203厂俯瞰图

初到关山

1970年的初冬,父母带着我们姐弟四人从甘肃省会兰州市举家迁往一个陌生而遥远的地方,到达兰州火车站时我问:“爸爸咱们去哪?”爸爸告我说:“去平凉”,我又问“去那干嘛?”爸爸说“去三线建厂”。哪是平凉?什么是三线?对一个十岁的孩子来说全然不懂,我只是高高兴兴地跟着大人上了火车,轰隆轰隆地摇了一夜到了宝鸡,第二天又坐上汽车,沿着弯弯曲曲的山路走了大半天大约中午才到了安口,厂里的一辆大卡车接我们到5213厂(后来的总装区)。

在安口通往厂里的路上,沿途所经过的十五车间、机加福利区、机加厂区的地方到处是荒滩野地,只有后来的水玻璃工房那儿有几排旧平房(那时叫林场),路是沿着山边,将山坡突出的地方刚刚铲掉了一块一块形成的,窄得刚能过一两汽车,而且高低不平。石堡子那儿河上没有桥,汽车得从河里通过。

5213厂只有靠申家庄的山坡上有一排旧的石窑洞和几排旧平房,后来的总装幼儿园那片地方有几排平房是厂里的办公区,旁边有一个很大的席棚子上面用红油漆写着“食堂”,单身楼那一片是一排排用席子搭成的棚子,上写着“庄浪民兵营”、“华亭民兵营”......后来才知道里面住的都是建厂的民工,其他什么都没有。我瞪着眼睛看着这一切,这那是我心目中宽敞的厂房、高大的烟筒那种工厂啊!我问爸爸“工厂在哪?”爸爸说“以后就有了”。

此时虽说是初冬,山里已下过雪,山坡上有白雪覆盖,平地上的雪已经融化,稍有些泥泞。我们来到了门上写着后勤科的办公室,接待我们的是赵凤鸣(已经过世)、赵玉璧(现情况不明)两位叔叔,他们给我们端上了热水,我们一家喝着热水吃了一点路上吃剩的饼子,算是午饭,坐了一会赵玉璧叔叔领我们来到了山坡上的旧窑洞前。

这排窑洞共有七孔,其中六孔都住着人,只有中间的第三孔锁着门,窗子又破又脏,门口放着一摞装满东西的麻袋,妈妈领着我们姐弟靠在麻袋旁等着来人开门,直到太阳渐渐地西下天快黑时房门都没人打开,厂里又安排我们来到用席子搭成的厂食堂吃了晚餐。饭后回到窑洞前时,有几个年轻小伙子从里面往外搬麻袋,搬完麻袋后洒了点水扫了一下,又用几条长凳子搭上床板支了两张床,将家里的箱子在两床中间摞成一堵墙,就建成了我们初到关山的新家。

等躺在床上后我才仔细地看了屋里面的样子,窑洞是用石头砌成的,没有经过墙面抹灰和粉刷,所有的石头尖都裸露在外,有摇摇欲坠的感觉,看着看着我用被子蒙上了头……。后来听三公司的一位叔叔讲,才知道这间窑洞本来是三公司的库房,为了让人家腾出来厂里费了好大劲才协调下来。

就在这间窑洞里我们全家开始了三线生活,亲眼见证了三线工厂的建设过程,也在那里度过了人生最好的时光。

难忘的高庄学校

三线建设者们入住关山参加建设,他们的子女上学成了一个迫在眉睫的问题。

最初四个厂都没有学校,5213、5203、5204厂的子弟在厂领导与地方政府的协调下,都在5204厂旁边的高庄学校上学。

高庄学校是方圆数十里唯一的一所戴帽农村小学(小学戴着初中),周边申家庄、石堡子、殷庄、杨庄、赵家沟的孩子都在这里上学。

学校共四间教室,只有三四个老师,一位中年姓陈的男老师既是任课老师,也是负责人,三年级以上的语文课全是他带,还有一位年轻美貌的女老师带三、四、五年级的数学课,另一位中年女教师带一、二年级的课程,在现在看来这些老师都是全能选手,。

班级是那种两个年级坐在一个教室里的复式教学班。教室不大,一个教室里坐着20多个学生,两个年级各半,黑板是一块刷了黑漆的木板悬挂在墙上,老师写字时有点晃,桌子和凳子是用土坯垒个墩,然后在上面搭上一条木板做成,桌凳的木板形状都不是很规则,也不光滑有时会给手上扎刺,原本就不大的教室因为几个厂的子弟到来显得更加拥挤,两人的座位都坐上了三个人,写字时手腕只能搭在桌边上。

教室里取暖用的是糕火(就是在地上用煤糕堆成一个堆,在下面点上火),由于没有烟筒,煤烟只能在教室里散发,呛得人头疼、咳嗽还流泪,就是这样屋里的温度也不高,和过去在城市里的那种暖气教室真是无法相比,我穿着棉大衣、棉鞋,手脚还是冻的生疼,写字时手感到很僵硬一点都不灵活,而农村的学生大多只能穿件破旧的棉袄,有的还穿不上棉鞋,很多人手脚都列着口子。后来5213厂的子弟向家长反映了此事引起厂领导的重视,厂里派车给学校拉了煤炭,捐了铁炉子这种状况才有所改变。

我在的三年级和五年级坐在一个教室,老师讲课时老师将45分钟的时间一分为二,先给这个年级讲,讲完后同学们写作业或复习,老师再去给另一个年级讲,遇到需要朗读课文时,就由本年级的班长领着大家到教室外面的操场(也是农民的打麦场)上去读,迎着寒风大家常常读的非常起劲,也许是冷风吹着头脑更清醒了吧。

我大概记得当时在高庄小学上学的有:

5204厂:

张明兰、张建兰姐弟(父母在5204厂,哥哥是5213厂财务科的张谦顺)、周建忠(5204厂子弟,父母情况不详)

5203厂:

陈铭丽、陈明哲姐弟(父亲陈正名5203厂副厂长)

沙良(父亲沙成武5203厂生产处长)

李军康、李惠兰、李建军姐弟(父亲李海5203厂保卫处长)

胡晓伟(父亲胡德富5203厂干部)

张桂兰、张宝清、张平乐姐弟(父亲张兴5203厂干部)

李秋克、李秋霞、李东风姐弟(父亲李化周5203厂房产科科长)

5213厂:

赵凤兰、赵凤英、赵福生姐弟(父亲赵三虎5213厂政治部主任)

钱锦明、钱锦春兄弟(父亲钱银桥5213厂政治部主任)

田淑敏(父亲田树德5213厂机动处长)

唐晓霞、唐金玉姐弟(父亲唐朝5213厂十五车间指导员)

陈喜荣、陈峰姐弟(父亲陈启友5213厂干部)

赵永恒(父亲赵玉璧5213厂后勤科干部)

张文东(父亲张长青5213厂后勤科干部)

学校的作息时间是早上9:00,下午3:00,从5213厂到学校步行差不多要走一个小时左右,第一天上学那一路的行程很有意思,爸爸先用自行车带上我和弟弟,姐姐在后面走,走一段后又放下我和弟弟慢慢往前走,再回去接上姐姐,是爸爸用自行车送我们姐弟去的学校。以后学生们都是每天早上天蒙蒙亮步行从家出发,书包里背上个馍馍咸菜,中午啃着冷馍咸菜就是午饭。这在当时也很奢侈,因为我们带的是白面膜,而身边的农村孩子们只能吃到和着麸皮的窝头,连全玉米面的窝头都很少见。

从城市学校转到这的我很快适应了新的环境,经过了几个月上学行走锻炼了我步行的本领,我也亲眼看到并了解了农村学校和农村学生的生活,我的手脚都生了冻疮,期末考试也取得了不错的成绩,还受到了表扬。

在高庄小学上学的时间虽然只有短短几个月,但他是我来到关山后的第一个就读的学校,在我记忆中留下了非常深刻的印象,也算得上是关山深处的一段难忘的经历吧。

子弟学校的变迁

1971年春季开学时各厂需要上学的子弟又增加了,高庄小学已无力接纳这些学生,各厂的领导高度重视子女的上学问题,想尽各种办法给予解决。

5213厂的领导首先在已入厂的职工中间选拔了五位思想健康,品德优良,文化程度相对较高的人员担任厂子弟学校的教师,其中的李祖新、赵同喜、贾纯印三人是部队转业军人共产党员,赵孟刚、王永正是老高中毕业生共青团员,清一色的男丁,过了不久调来了一位女老师,肖智老师。

学校的地址选在靠申家庄山坡上面的窑洞顶上,为了在短期内建好校舍,选用了木头、竹席,油毡作为建筑材料,就是现将木头围成框架作为龙骨,然后用钉子铁丝将竹席钉在木框上面,在顶上搧上油毡,再压上砖头,很快5213厂的第一座简易新学校就建成并成立了。

建在窑洞顶上的席棚子学校在当时也可算得上是山沟里一道独特的风景。席棚子教室有自己的特点,首先是不隔音,这边教室上课隔壁的教室里听得一清二楚,可谓是“资源共享”,刮风时席子被风吹得哗哗作响,有时房顶上的油毡还会被大风吹跑,下雨时屋内常常会有滴滴答答漏雨的地方。可是厂里的子弟们每天不用再步行很远的路程就能坐在自己的学校读书了心里也感到暖融融的。

在这一年的冬天到来时,厂里考虑到席棚子教室冬季不能御寒,又在山坡上仅有的几排旧平房中腾出最高处的一排作为学校用房,学校的条件有了一点改善,教师队伍也增加了尹文芳、胡金娥、杨桃清、李碧刚、陈云秀等几位老师。但这儿的平房不是教室用房,房间很小容纳不了几个人,加之地处山坡上不利于学生活动,遇到天阴下雨道路湿滑也很不安全。

1972年春天,各地支援山线的老工人相继将家眷接到厂里,学生的人数进一步增加,厂领导经过慎重考虑又一次将学校从山上搬到了后来总装子弟小学前面的平房里。选派了具有多年党龄,思想政治觉悟较高的贾恒山同志担任校长,还从厂里的职工中间选调了沈爱玉、张绍荣、胡伟达、向正才、李宝林、刘善之、赵新洲等思想品德好,文化素质高的同志充实到教师队伍中,又从外地调来了梁少琼、史树燕等老师。

教学班级设置从小学一年级到初中二年级(那时小学是五年,初中是两年)全部齐备。语文、数学、物理、化学英语,体育、音乐课程设置齐全,学校的管理也逐步开始走上正轨。这时的厂子弟学校才算是有了摸样。周边的5203、5204、5207也都相继建起了自己的子弟学校,孩子们上学的问题初步得到了解决。

1974年四厂组建了自己的子弟中学,国营陇东机械总厂高中,王云龙任校长,吴保让任教务主任,从各厂抽调了优秀的老师到高中任教,我原来的班主任史树燕老师和他的爱人胡维达老师也调往总高工作。当时的高中学校只是建成了教学楼,水暖等其他配套设施还不完善,74、75、76三届师生们一边学习,一边劳动,先后修建了学校的操场、礼堂,建设完善了学校的各项设施。1975年总高的第一届高中毕业生走向社会,这是三线建厂后自己的子弟学校培养的第一届高中毕业生。

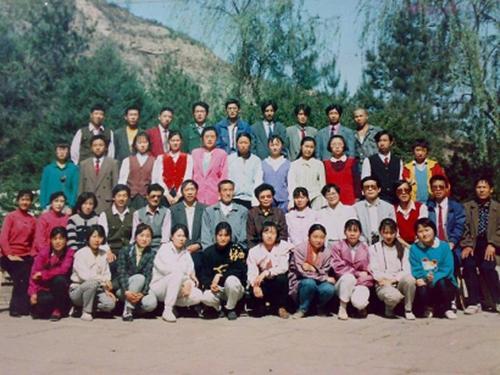

1976年我也从总高毕业,结束了自己的学生生涯走向了社会。从小学到高中九年(那时是九年制)的学生生活,六年都是在三线子弟学校中度过的,如果说我是三线子弟学校变迁的见证者,倒不如说我是与三线子弟学校共同成长起来的。这期间我受到了赵孟刚、王永正、杨桃清、史树燕、任宽等多位老的教导、呵护和关爱,我永远都不会忘记他们。

就是在三线这样艰苦条件下简陋的学校里,靠着每一位教师的高度责任心,一丝不苟的敬业精神和过硬的文化素质为三线培养了一批又一批接班人。这些人有的走进高等学府继续深造后成为了大、中、小学的教师;有的走进机关成了政府工作人员;更多的是留在三线企业接替了父辈的工作成了三线企业中的得力干将,为中国的军工事业发展贡献了自己的青春。他们既是三线企业的建设者,也是工厂兴衰的见证者,在他们身上流淌着三线人的热血,保持着三线人那不怕吃苦勇于拼搏的精神。

经历洪水灾害

三线建设并不是一帆风顺的,其中常常会发生难以意料的事情,令我记忆深刻的要数1973年的那次洪水灾害。

1973年夏天的一天,无情的老天爷降下了一场罕见的大暴雨,一时间山谷里的洪水就像脱缰的野马一样奔腾着向正在建设的厂区工地冲了过来,给毫无防备的工厂造成了巨大的伤害。听当地的老乡说,那是五六十年一遇的洪水。

这天傍晚厂里有人到家里找父亲说,建在罗家沟那儿为工厂生产储备水源的大口井的受到洪水的威胁告急,厂领导们商量后立即从厂广播站发出紧急通知,要求全厂的职工都到大口井哪儿集结抗洪抢险,爸爸和姐姐都参加了那场抢险。经过全厂上下的奋战险情终于排除,保住了大口井。

无情的暴雨下个没完,就在一天夜里我家住的窑洞后面刚刚砌了一半的石墙在雨水的冲刷下垮塌了,大石块轰隆隆砸的窑洞后墙直响,忽然,听到哗啦一声响,后墙上窗户的玻璃被砸烂了,强大的冲击力把玻璃的碎片都冲进了屋里,因为爸爸开会不在家里,吓得妈妈让我们都起来穿上衣服挤在靠门口的那张床上。

第二天天亮以后我才看见,后窗上的那块大石头已经有一多半冲破窗户伸进了屋里,要不是窗框小石头大可能会掉进屋里出更大的危险。再看看屋后面的景象更吓人,原本没有垒完的石墙已全部垮塌了,石块和泥土将屋后那窄窄的通道堵成了一个水池,泥水离后窗不到半尺高的距离,如果没有人管,雨再下的时间长一点后果就更不堪设想。

厂区正在建设的工地上,到处被洪水冲的一片狼藉,一些刚刚挖好的地基坑里灌满了雨水,听大人们说,这场洪水给工厂造成了很大的损失,洪水冲毁了道路桥梁,石堡子那儿的简易桥也被洪水彻底摧毁,河边的厂房、住房都进了水,洪水冲走了许多基建物资,几个厂还组织了打捞队到沿河下游的地方去进行打捞,现在点击关山旧梦网的人当中说不定有些人还亲自参加过那次的抗洪战斗呢。

也就是在这场洪水之后厂区福利区才修建了水渠、排洪沟,沿山而建的房屋前后都用石头砌筑了防洪墙,河边筑起了十几里长的河堤,形成了纵横交错的防洪排洪渠网,福利区和厂区的安全有了保障。

如今看到电视里经常有地方发生洪水或泥石流灾害,政府总要组织各方力量进行抗洪救灾,想起来山沟里的军工战士们真是了不起,没有依靠国家,硬是靠自己的力量战胜了灾害,完成了三线建设的任务,使工厂按时投入了军品生产。也许是军工人的勇敢和胆量镇住了老天爷吧,自那以后山沟里好像再也没有出现过那么大的洪水灾害。

5203厂工具科工房

在5203厂成长

1980年初,经过三年插队锻炼的招工进厂成了军工二代,经过入厂培训考试后我被分配到工具科合金工段当了一名车工,王援朝是我的启蒙师傅,跟着他学徒一年的时间里,不但学到了工厂机械加工的知识,更重要的是学到了他那对技术精益求精,对工作踏踏实实的工作作风和诚实厚道的为人品质。

1981年初我和袁莉、刘培英等几位女青工分别考入厂技术科和科研所做了描图员。到科研所工作不久正赶上厂里开展民品大会战,为了建成自行车生产线全体技术人员分头到全国各地自行车厂调研取经,回来后加班加点搞设计绘制图纸,师傅们忘我的工作的精神感染着我们,初到的几个描图员也都默默地努力,在工作中虚心向师傅学习请教,苦练描图的本领,在师傅们的帮助鼓励下,较短的时间里就能够胜任工作了。

为了弥补文革期间给我们这一代人在学业上造成的损失,我和厂里的许多年轻人一样,一边工作,一边自己温习功课,1983年又考入了甘肃广播电视大学经济类工业企业经营管理专业5203厂教学班脱产学习,1986年毕业分配到厂计划处从事综合统计工作。

我的成长过程中,亲眼见看见过长辈们、哥哥姐姐们如何为军工事业默默奉献,作为军工二代的我始终以老一辈军工人为榜样,勤奋学习,踏实工作。在5203厂工作的十年中,工厂既给我提供了学习的机会,也给我提供了实践和锻炼的机会。在领导们的培养教育,师傅和同事们的指点和关怀下,我从一个什么都不懂的学徒工成长为一个真正的军工战士,并养成了踏实、细致、严谨的工作作风,为我在后来的工作岗位上得心应手的工作打下了良好的基础。

1989年,我工作调动含着眼泪告别了父母,告别了那个父辈曾经战斗,我成长并生活了近二十年的5203厂。

离开工厂二十多年来,我始终没有忘记自己是军工人的后代,特别是在我的工作上取得一些成绩的时候我都会情不自禁的想起那些曾经培养教育过我的领导、老师和曾经关怀过我的师傅、同事。

为了保留对5203的思念情结,我一直保留着几件带有5203标记的物品,每当想起工厂时就拿出来看看,慰籍对工厂的思念之情。

5203厂俯瞰图

见证工厂的辉煌

5203厂从1969年9月进行筹备,次年7月开始兴建,国家除从各地抽调建筑公司工人外,还吸纳了大量的民工到三线参加大规模的基本建设,听说仅平凉地区各县就集结了几万民工加入到52工程的建设的行列中。全国各地老军工企业,大中专院校,军队转业战士,兰州、上海等地选派(抽调)大批人员到三线企业组建新的三线工厂。建设者相继从祖国的四面八方开赴关山深处,打破了关山的寂静,一场热火朝天的三线建设战斗在打响了。

当年沿彻底河岸边到处可见热火朝天的工地,在建筑工地上随处都有悬挂着的“备战备荒为人民”和“三线建设要抓紧,就是同帝国主义争时间,同修正主义争时间”的标语,工地上的喇叭里也时常会传来这样的口号。开山采石的炮声,混凝土搅拌机的轰鸣声,打夯的号子声时常会在耳边响起,运送材料的车辆来来往往,整个关山都在沸腾,建设大军不怕流血流汗,甩开膀子大干,每天都可以看见新建的厂房蹭蹭地往上长,短短的三年时间,绵延十几里的厂区里火工区、机加区、木箱区、汽修厂、靶场等厂房设施全部建成,一台台设备安装到位,工厂具备了生产条件。

三线人克服了现在人难以想象的困难,终于在1974年使当时技术先进的69式40毫米火箭弹投入正式生产,上级派来的验收组进行产品验收时我和学校的同学们一起敲锣打鼓拿着花欢迎过领导们。当第一批生产出的产品经军代表检验合格装上披红戴花卡车,满载40火箭弹的车队在荷枪实弹的民兵押送下伴着铿锵的锣鼓声徐徐开出厂区时,全厂的人们脸上都洋溢着喜悦、自豪。之后一批又一批的产品源源不断运往部队,几年内工厂就为国家收回了建厂投资。

在厂区建设的同时,福利区内也因地制宜就地取材建起了石头楼、石窑洞、简易楼、高层楼,学校、医院相继建成,职工的居住条件得到了改善,地方政府也在福利区附近建了商店、粮站,以满足工厂职工的生活需求。

与之相适应工厂的各项配套设施也趋于完善,厂区的道路由原来的土石路改造成了达到等级的柏油路,关山深处厂区的面貌发生了巨大的变化。

每天清晨,工厂广播站的起床号吹响时,整个关山开始苏醒,数千人开始投入一天新的生活,上班时间通往厂区、学校和医院的马路上人们迈着自信的步伐走向自己的岗位。走在厂区的道路上到处可听见机器马达的轰鸣声和各种零件搬运的撞击声,工厂里到处是一派繁忙的景象。

到了夜晚,生产区上夜班的车间灯火通明,福利区楼房和那依山而建的平房、窑洞窗口上映出的灯光将整个山谷点缀的五彩斑斓,好似天上银河落人间,这景象虽说比不上大城市,但也给关山人带来了许多美好的夜晚。

5203厂的实力也随时间地推移一天天增强,不论技术、质量、管理各方面在当时的兵器部同类企业中都名列前茅。1979年对越自卫还击战争中,部队对工厂的产品需求大增,上级下达了生产任务,为保证前线的产品需求,厂领导带领全厂职工奋战四十多天,春节都没有休息,在总装区的道路上时常可以看见车队排着长队在厂区等待装运产品,由于我们的产品是部优产品,直供前线,为共和国做出了巨大贡献。这时的5203厂不论是在兵器部还是在当地都是名声鹊起,工厂达到了生产经营鼎盛时期。

1980年随着世界形势进入冷战时期,国家对军品生产布局进行了大的调整,工厂贯彻上级的军民结合,平战结合,以军促民,以民养军的指示开始大抓民品开发,派出技术人员到全国各大自行车厂搞调研,招募新工人外出培训,组建自行车厂,建自行车生产线。这时的我已经长大,成了军工队伍中的一员,有幸亲自参加了厂里的民品大会战,不久,熊猫牌自行车就研制成功骑出5203厂,骑向安口、华亭、平凉、兰州至全国的多个省市。工厂在一边生产军品,一边开发民品的过程中前行着。

随着国家改革不断深入,兵器部的改革迈出了新步伐,决定将其所属13家军工企业下放地方,5203厂也在其中。我和厂里的许多人员一起参加了划归首钢的资料整理,经过大家几个月的忙碌准备,1988年7月,一个经历了18年风雨,有着几千多万资产的5203厂正式划归首钢总公司旗下。至此,5203厂的军工使命彻底完成,其昔日的辉煌也随着企业的转轨变型渐渐消失在关山深处……。

目前在国家军工企业名录中,我们5203、5204、5207……系列的几个厂已不在目录中。

5203厂工具科厂房内

心系5203厂

自从离开5203厂以后,我的心时时牵挂着那里,因为那是我成长的地方,那儿有我的父母家人、与我一起长大的同学和一起工作过的同事。

在1988年7月工厂划归首钢总公司时,首钢承诺要将工厂扶上马送一程。但归属首钢十年来,因受其整体发展规划大起大落的影响,主产品和厂址等一直举棋不定。工厂因“分流”等原因,生产技术骨干大量流失和分散。最后只有强搭上国家“九五”搬迁计划的末班车,才实现了搬迁出深山病区的愿望。

在经历了分流之痛,搬迁之乱后,工厂走出了那个无数人为之流泪、流汗、流血甚至付出生命的关山深处的5203厂。于1999年正式搬迁到甘肃省、兰州市、皋兰县三川口工业开发区,开始了重建家园的新征程。大家翘首企盼,日夜期待着工厂在走出闭塞的山沟以后能够焕发出新的生机,但由于没有开发出支柱产品,工厂一直维持在最低生存线上,负债沉重,举步维艰。2008年11月移交兰州市管理,同年12月29日宣告破产。

从1969年5203厂筹建到首钢胜利机械厂的转变,从首钢胜利机械厂的搬迁到破产挂牌胜利机械厂有限公司,整整经历了四十年的时间。四十年在历史的长河中弹指一挥间,但在人生的历程中却是漫长的,四十年让当年的中年人步入了老年,当年的青年步入了花甲之年,当年初到关山出生的孩子也都长大成人步入不惑之年…..。四十年工厂经历了从无到有,从起步到兴盛,从兴盛到破产的沧桑变化。

我们不曾做过统计,但是我想翻开历史的统计史册,如果把5203厂为当时的华亭、平凉创造的效益还原成一笔笔统计数据的话,他在当地的GDP中所占的比重一定是非常可观的,工厂在关山深处的三十年中,为改善当地的医疗、教育条件,带动当地居民消费方面都做出了不可磨灭的贡献。每一位5203人都应当为之骄傲和自豪。

2011年5月,我在家料理完父亲的后事,返回工作单位的途中,顺道回关山深处的老厂看了一下当年我家初到关山住的石窑洞、我曾经在那完成高中和电大学业的学校、厂区的马路、厂部的办公楼、靶场那高高的靶墙……一切都是那样的熟悉,那样的亲切。巍巍的关山在经过日复一日,年复一年的轮回更替后还是那样雄伟,策底河的水依然是那样静静地流淌,而坐落那儿的企业已更名易主。

也许再过若干年人们都不会记得在关山深处曾经有一个5203厂,但是山河不会忘记,大地不会忘记,军工的后代们不会忘记。因为那儿曾有他们的前辈放弃了城市的安逸生活,告别了自己的父母亲人,亲手建造的军工企业,那儿是他们的前辈奉献了自己,奉献了儿女,有的甚至奉献了生命的地方,那儿留下过前辈们的泪水、汗水和热血,布满了前辈们辛勤奋斗的足迹。我永远不会忘记这个中国中心腹地关山深处的5203......

后记

有资料显示:中国大地上从1964年至1980年长达16年、横贯三个五年计划的三线建设中,国家主要在13个省和自治区的中西部地区投入了2052.68亿元巨资。在“备战备荒为人民”、“好人好马上三线”的时代号召下,几百万工人、干部、知识分子、解放军官兵和成千上万人次民工建设者,打起背包,跋山涉水,来到祖国大西南、大西北的深山峡谷、大漠荒野。他们露宿风餐,肩扛人挑,用十几年的艰辛、血汗和生命,建起了1100多个三线项目,2000多大中型工矿企业、科研单位和大专院校。其中一部分后来被称为西部脊梁,如攀枝花、酒泉、金川等钢铁冶金基地,酒泉、西昌航天卫星发射中心,葛洲坝、刘家峡等水电站,六盘水、渭北煤炭基地,攀枝花、长城、水城等大型钢厂,成昆、襄渝、川黔、阳安、青藏(西格段)等10条铁路干线,贵州011、汉中012基地,川西核工业基地,长江中上游造船基地,四川、江汉、长庆、中原等油气田,重庆、豫西、鄂西、湘西常规兵器工业基地,湖北中国第二汽车厂、东方电机厂、东方汽轮机厂、东方锅炉厂等制造基地,中国西南物理研究院、中国核动力研究设计院等科研机构。这形成了中国可靠的西部后方科技工业基地,初步改变了中国东西部经济发展不平衡的布局,带动了中国内地和边疆地区的社会进步。三线建设,堪称中华人民共和国历史上空前的建设战略。它凝聚了毛泽东为首的第一代中央领导集体在当时复杂国际国内形势下的战略思考和筹划。

旧梦唤起的回忆系列文章,到此暂告一段落。我的经历只是三线建设者中的冰山一角,由于本人才学疏浅,加之年代较长有些幼时经历的事情记忆已不是十分深刻,在语言文字上和一些事件的时间上难免会存在一些错误,望大家看后多提宝贵意见,并多多谅解。

最后谨向帮助我完成这篇文稿的人们致谢!

(本文作者:赵凤英 5203厂子弟 编辑:龙山)

相关参考

新式铁路制服(“年代秀”换装大比拼这些小符号能否唤起你的“铁路记忆”?)

...到东北!每一代中国人都有一份属于自己的那一份“铁路记忆”,而铁路工作人员身着的制服,就是这每一段记忆中最有标志性的“小符号”。央视新闻主播、黑龙江小伙儿顾国宁现场换装铁路制服,与乘务员聊聊那些你不知道...

...而起,馆内陈列太多太多的故事。锈蚀裂纹的机床,唤起记忆的老照片,让人沉思的挡案文字。岷山厂,虽说离我已是久远,虽说是不堪回首,但还是有永远挥之

平顶山滤料阳泉总厂(北京重霾唤起“尘封”的记忆,这个雾霾季该如何应对?)

今天,北京、河北又笼罩在重雾霾之中。在经历了前几个月的还算不错的天气之后,有小伙伴对于此次雾霾甚是不解:不是说雾霾已经治理好了吗?额,确实是很久没有这么严重的污染了。上一次北京市重度污染是6月23日,距今...

木质货架(老秤砣、搪瓷盆、劳保鞋……烟台这个村里藏着家80年代供销社 满满童年记忆)

视频加载中...大众网·海报新闻记者蔡云飞摄影王艳视频屈晨晨陈晓烟台报道推开被磨得“包浆”的两扇高大木门,踏上花花绿绿的“小花砖”,再抬眼向上望去,满墙的上世纪七八十年代特色广告画和古色古香的老货架,让时...

...在脑海中一幕幕地显现起来。北京的护城河(资料图片)记忆深刻的是当年家里只有一辆自行车是父亲上下班的交通工具,其他人出行全靠两腿步行,要想出个所谓的

手摇磁石发电机(记忆中的老物件,难忘的童年回忆,感叹时代的进步)

一件件老物件,那些童年的记忆、时代的痕迹,有些老物件是伴随我们长大的,被封存在一个个老物件里。这些年代久远的老物件都承载了一代人的回忆,见证百年风雨,追忆世纪岁月,每个人都有美好的回忆,老家的房子,一...

漳州铸铜雕塑(新一波“回忆杀”来了《福建文化记忆·丝路百工》第三季明晚回归)

...作精良,有较强的观赏性和文献性。”6月,《福建文化记忆·丝路百工》第二季上线播出后,不仅得到了福建省文化和旅游厅相关领域专家的充分肯定,还引起了网友们一波波的“想当年……”,这让海峡卫视的创作团队干劲满...

漳州铸铜雕塑(新一波“回忆杀”来了《福建文化记忆·丝路百工》第三季明晚回归)

...作精良,有较强的观赏性和文献性。”6月,《福建文化记忆·丝路百工》第二季上线播出后,不仅得到了福建省文化和旅游厅相关领域专家的充分肯定,还引起了网友们一波波的“想当年……”,这让海峡卫视的创作团队干劲满...

5月30日,胜利油田滨南采油厂尚一区馆二东三单元5个注采井组日产油36.7吨。自2021年7月应用复合微生物体系驱替降黏后,该单元井组增油效果明显,单元日增油10.7吨,累计增油达到953吨。 该单元位于尚店油田中部,储层主...

打字机色带(从密码电池到记忆卡,承载记忆的载体,回忆那些年我们的游戏存档)

...么用的?这个段子的最后,是A君从此以后专门买了一块PS记忆卡随身携带,每次去包机房会使用打字