德国经济学家李斯特的著作(岭南文史|成书于澳门的“近代思想史明珠”)

Posted

篇首语:任何人的知识不可能超过他自己的经验。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了德国经济学家李斯特的著作(岭南文史|成书于澳门的“近代思想史明珠”)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

德国经济学家李斯特的著作(岭南文史|成书于澳门的“近代思想史明珠”)

文/图 羊城晚报全媒体记者 邓琼

粤商探源⑤

“龙头左巷”。循着澳门特有的、白瓷片上描蓝色中葡文字的巷名,我们来到了“硕学粤商”郑观应在澳门的家——郑家大屋。 (更多新闻资讯,请关注羊城派 pai.ycwb.com)

巷口大榕树下的路标柱上,嵌着好几块指向牌,“圣若瑟修院”与“郑家大屋”交错标指,举世闻名的大三巴牌坊就在1.5公里之外,一时把羊城晚报记者拉回到郑观应与《盛世危言》产生的年代。

郑家大屋巷口的路牌

华洋杂处、众声喧哗,澳门一直是中西文化交流的最前沿,也是郑观应痛未定而再思痛、编订传世之作《盛世危言》的地方。

这部著作,不仅令粤商这个群体摘取了一颗中国近代思想史上的明珠,也体现了岭南文化勇敢面对“三千年未有之大变局”、报效国家的胸怀。

隐居著述

澳门博物馆的陈丽莲研究员正在郑家大屋等待我们,她是此地郑观应纪念馆的主要策划者,深度参与了郑观应研究和相关的家族文物收集。

进入郑家大屋宅院之前有长长的轿道

陈丽莲引导我们在这所岭南派院落式大宅中参观,一边介绍,郑家大屋位于澳门半岛妈阁街亚婆井龙头左巷10号,建筑面积约4000平方米,始建年份应在1869年左右。

大屋主要由两座并列的四合院建筑组成,是郑观应的父亲郑文瑞开始修建,然后陆续由郑观应兄弟出资加建、连片而成。

荣禄第匾额

历经百多年沧桑后,2010年郑家大屋对外开放,让市民和游客重睹这所清末名人大宅的风采。2019年,澳门博物馆又在大屋旁边的公用建筑中设立郑观应纪念馆,为郑氏文物的收藏及与上海、广东展开关联研究提供了更好的条件。

如今的正厅入口处“前迎镜海,后枕莲峰”的对联来自郑观应的诗句

经过长长的轿道,步入内庭,抬头所见“荣禄第”“通奉第”“余庆堂”等匾额、堂号,无不提醒着我们此间主人与中华正统文化的契合,而透过砖花、窗拱、柱子等建筑细节,又可见到岭南大户人家对外来文明的笑迎。

郑家大屋内庭还有这样别有洞天、中西合璧的小院落

这是岭南大宅特有的贝壳窗

在庭院最靠里处,即现存郑家大屋的西南面,是一座上书“日月光华”四字的两层门楼。“从我们发现的家族文书推断,这门楼以及再往外围现已不存的建筑部分,就是郑观应出资为自己这一房修建的。1885年之后,郑观应隐居澳门约五年,就是在这里编著了《盛世危言》。”

“日月光华”门楼以外才是郑观应当年为自己这一房建的房屋,但今已不存

变法大典

编订而不是撰写?是的。

陈丽莲介绍,《盛世危言》并非郑观应在澳门从头写就,他在手订各版本的序跋中也陈述,里面的文章其实是随笔札记、经年累积而成。郑观应在澳门所做的工作,是增删补录、铺陈而为《盛世危言》初版模样。

从内容结集而言,郑观应经历了从《救时揭要》(1873)到《易言》(1880)再到 《盛世危言》(1894)的“三部曲”。时移世易,他的人生也从31岁走到52岁,度过了壮年求进、思想日新的最重要阶段。

写《救时揭要》时,郑观应是个香山与沪上的贤达,怀着慈悲心肠而关心裹足、溺婴、卖猪仔、赌博等一类身边痼疾的绅士;到写《易言》时,他已成为一位萦怀于税务、铸银、交涉、债务、国防等国家大事的人。

到了在澳门编写《盛世危言》之时,郑观应虽因为太古洋行担保受牵累一事而身心、财名俱损,但他已彻底从“初则学商战于外人”,进入到自觉为国家而“与外人商战”的阶段,关心国际大事、大势,有战士的志气。

因郑家积极投身慈善而获颁的“崇德厚施”匾,原悬挂于郑家大屋中,现藏于澳门博物馆

《盛世危言》可说是一部富民强国的变法大典。郑观应全面而系统地谈及了几乎所有社会领域的改革主张,大至国体政制、财政经济、教育体制的改革,小至植树造林、垦殖拓边,无所不包。且每言均建立在对西方及邻国日本历史和现状的完备、深刻理解之上,堪称治国策论之“圣手”。

同时他还将当时中国的各种变法思想、仁人杰士的言论列入,向读者提供中国问题的更多解决之道。

回顾全书,最有冲击力的莫过于郑观应鲜明地提出了仿泰西(学习西方)、习商战、设议院的主张。这在一个半世纪之前、几乎每一条都可能被视为“异端邪说”的时代,着实勇气非凡。

以商为战

他以中华之道为本,提出了学习西方文化的全面主张,以世界眼光审视中西文化差异,不卑不亢。尤其是郑观应旗帜鲜明地以“开议院”为突破口,倡导现代民主制度,代表了一个思想高峰。

更可贵的是,从粤商中应运而生的思想家郑观应,首次提出了“商战”甚于“兵战”的论断,主张中国应该把反对经济侵略放在比反对军事侵略更为紧要的地位。

与列强“商战”,必须破除以农为本、以商为末、重本抑末的成见。因此他超越“以农立国”的传统、强调“以商立国”,即主张发展资本主义,要求政府实行护商,包括收回海关、保护关税、裁撤厘金、自由投资等政策措施。

郑观应将商业视为“握四民之纲”、带动整个国民经济发展的主导部门。以商为战,国家自然就要以资源开采为基石、以工业制造为后盾、以交通航运为活力,要开新学校培养人才、改良政治与社会风尚,主动徐徐融入世界……

道理讲得通透明白,有商人的务实,更具有思想家的远见卓识。

图片引自《郑观应志》(中山市人民政府编)

《盛世危言》每一篇的内容构造,大致有三:此领域我国的传统、积弊现况,此领域“夷”之长技,两者相碰撞而生发出的改革设计。

在许多专题,还有或长或短的“附录”,文字内容和体裁更加多样,例如在备受关注的《议院》一节,附录的内容一是郑观应答复盛宣怀“变法以何者为先”的一封信,二是他为上海格致书院的学子出题《议院论》所得的最佳文章,作者是苏州学人许象枢。

从中我们也可以看出,郑观应在当时已不仅是著名的洋务商人、帮办,而且堪为决策智囊以及文化名流。

争睹一时

此书一出,反响到底有多大?用“声震朝野”四字来形容绝非套话。

郑观应的老上司、洋务巨擘盛宣怀信中直陈:“展诵之下,万分钦佩。……弟拟将大著分送都中大老以醒耳目。乞再分寄二十部。如能因此一开眼界,公之功亦巨也。”

盛宣怀没有过誉,不仅是都中“大老”争睹《盛世危言》,而且很快它竟然就“直达天听”了——江苏布政使邓华熙将其抄录呈荐给光绪皇帝,并推许这部书“于中西利弊透辟无遗,皆可施诸实事” 。

光绪帝读后,命总理衙门印制2000部分发大臣阅看,一时京城纸贵。郑观应自己印了500本,很快被索要一空,而后各省书坊、学堂自行印售的竟达十万册之巨。

中山三乡镇文化广场的郑观应铜像

1898年,吏部尚书孙家鼐再次将《盛世危言》推荐给光绪皇帝。帝师翁同龢亦曾告知郑观应:“《盛世危言》一书,经与孙尚书先后点定进呈,并邓中丞所上计共三部。今上不时披览,随后必当有内招之旨。”一部民间商务人士撰写的时论,竟曾数度被进呈最高统治者。

郑观应在书中所列的话题,有识之士无不热议。当时报纸报道:“(《盛世危言》)所载中外各事,中华人近以该书作指南针,迩来场中考试常出该书所序时务为题目。”一本商人的著作,成了官方科举考试策论试题的题库,这大概是连秀才也没考上的郑观应始料未及的。

大屋中尚存郑氏子弟读书的文昌厅

郑观应并不是清末变法运动中的显贵,但他这本著作却被时人誉为“变法大纲”,为当时正在努力“师夷长技以制夷”的朝野上下,提供了一本教科书和参照系。

连晚清重臣张之洞也说:“论时务之书虽多,究不及此书之统筹全局,择精语详,可以坐而言即以起而行也。……上而以此辅世,可为良药之方;下而以此储才,可作金针之度。”

版本成谜

《盛世危言》到底有多少个版本,已经成为现代出版史上的奇谜!由于郑观应写书是为了警世而不求钱财,故不追计版权,任人翻刻。于是书贾们不仅随意翻印,还自行改变卷次、增删文章,致使该书版本极其繁杂。

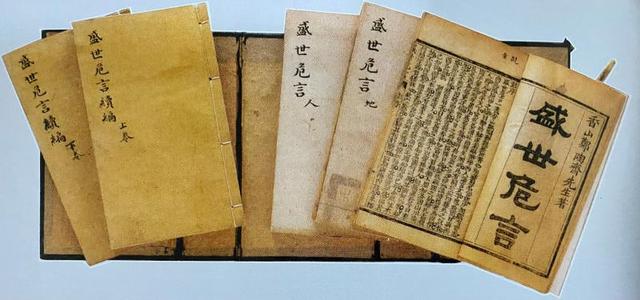

除了学者们考证为郑观应手订的1894年初刊五卷本、1895年十四卷本和1900年的八卷本之外,其余不同来源的私刻版本几乎无法尽数……出自这位“硕学粤商”的心血之作,堪称是近世版本最多的著作。

再留意一下此书横跨的年份,我们或许更能理解,这“危言”何等直刺当时国人的神经!五卷本初刊于1894年,是年甲午战争起,中国败给日本;八卷本刊于1900年,是年庚子变乱,八国联军攻陷北京;中间还经历了戊戌变法的1898年……

外有愈演愈烈的列强瓜分,内有鼎新革故的变法大潮。郑观应则一面周旋在轮船招商局、汉阳铁厂、粤汉铁路公司任上,亲历”商战”,一面苦苦修正、扩充着他的所思所感,终以煌煌三十万字的《盛世危言》振聋发聩于近代中国。

拍摄于郑家大屋的郑观应全家福,前排右起第四人为郑观应(藏于澳门博物馆)

伟人之交

郑观应与孙中山同为香山乡亲,他们的交往与相互影响很受关注。学者们普遍认为,郑观应潜居郑家大屋编修《盛世危言》期间,中山先生亦初从美国学成归来、执业于澳门镜湖医院。

他们之间既有见面,也有文字之交。这从郑观应《盛世危言》中《农功》篇的提及,和孙中山后来建国方略中某些实业救国、发展经济的思想继承都可以看出来。

在纪念馆里,我们看到一封录自上海图书馆、1894年郑致盛宣怀的信,除了赞扬孙中山确有真才实学,希望能够引荐给李鸿章外,还请求为孙特批“游历泰西各国护照”。拳拳乡谊,可见一斑。

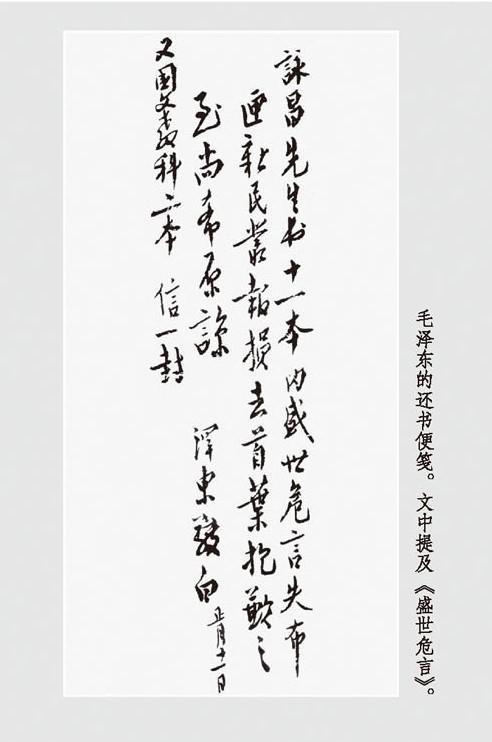

毛泽东曾在延安对美国记者斯诺清楚地谈及,他少年时代在20世纪初偏僻的湖南韶山冲如何读到《盛世危言》,从此被激起“恢复学业的愿望”和对国家命运的思考。

图片引自《郑观应志》(中山市人民政府编)

谁也没想到,数年之后,毛泽东同志第一张公开面世的标准照,竟由郑观应的第四子、已成长为红色摄影师的郑景康亲手为他拍摄!这张照片,也是今日悬挂于天安门城楼的主席画像所依据的主要底本。1945年8月,郑景康又在延安机场拍摄了毛泽东赴重庆谈判时的著名照片《挥手之间》。

纪念馆的展柜里,正摆放了一组由郑景康拍摄的“毛泽东在延安”系列作品,陈丽莲郑重地说:“很奇妙,毛泽东主席这样接续了与郑观应老先生的隔空‘神交’。”

郑观应先生在为民族文化宝库留下《盛世危言》的同时,其家族亦为澳门留下了一个文化坐标:郑家大屋是澳门现存最古老的中式大型民居建筑群,这里也是经申遗成功、位列世界物质文化遗产的“澳门历史城区”的组成部分。

陈丽莲对此十分感慨,她说:“对于我们而言,郑观应的著述、思想是一份宝贵的非物质文化遗产,将其与世界物质文化遗产的保护相结合,以‘故居+纪念馆’的形式加以传承,是要将灵魂与躯壳重归一处、常葆光华。”

郑家大屋经修缮后2010年向公众开放

【延 伸】

粤商之光,成澳门文化名片

郑观应去世后,其后人陆续迁出,产权也旁落,郑家大屋面目全非,文物多遭损坏,高峰期曾住有70多户500余人。

2001年,澳门特区政府用“以地异地”的方式,整体接收郑家大屋产权,精心推进保护和修复。郑家大屋2010年作为文保单位正式对外开放,逐渐成为举办音乐节、光影节等艺文活动的场地。

其后,政府又经过部门之间的合作,将紧邻郑家大屋的社会工作局一处设施拆后重建为六层小楼。下面三层仍为社工局所用、上面三层开辟为郑观应纪念馆,归属澳门博物馆管理,收藏有关郑观应及其家族的文物、研究成果。

近年来,澳门视郑观应为一张文化名片,在 粤港澳大湾区 的背景下,不断推进相关纪念活动与学术研究。

从1992年至2017年,澳门五次联合广东、上海、北京等地社科文化部门,举办了跨区域高规格的郑观应诞辰纪念学术研讨会;城中郑观应铜像、纪念中学相继落成,时有专题展览在澳门博物馆、澳门理工学院展出。

郑家大屋二楼

【访谈】

郑氏论商战,在公不在私

王五一 澳门理工学院中西文化研究所教授

羊城晚报:今人总是把《盛世危言》与郑观应的“商战”思想联系在一起,这个标签您觉得准确吗?

王五一:郑观应青史留名,是缘于其“立言”的成就。但如果没有一腔爱国热血,仅凭生花妙笔和精明脑袋,是写不出《盛世危言》的。

郑观应在《盛世危言》中首提“商战”,是后世对这本著作印象最深的地方,这是他最富有时代性的创见。但在当代的商业化转轨中,不少并未通读过这本书的人特别兴奋于“商战”二字。这其中恐怕会有一点误解。

郑观应眼中之“商战”,文眼其实不在“商”而在“战”。他为商战鼓与呼,不是要鼓励个人发财致富,而是要在商业领域开辟国际斗争的第二战场,以国家为单位,与敌争利。此时的郑观应,是一个由商人转化成的壮怀激烈的民族战士,不是一个讨好官员、与人实惠的商业大师。

今天国人所言之“商”,大抵是企业自由竞争、群体发财致富,较多为“私商”。而郑观应当日所鼓吹的“商”,则是面对虎狼异国占据我利源、噬我膏血的严酷现实,号召国人学商从商、以商迎商、“师夷长技以制夷”,从而保护我们的国家利益,是“公商”。

一部《盛世危言》,以商战为核心;而商战思想,又是以捍卫国家财政主权、抵御列强的财政掠夺为核心。

郑家大屋内院

羊城晚报:您如何看待《盛世危言》的价值?

王五一:郑观应以商人的身份跻身思想家行列,在晚清思想史上,不但人独特,书也独特——没有承上启下的学术道统,成体系但不成理论。以今天的标准,恐怕算作学术专著都有点勉强。

但是在我看来,《盛世危言》有一种难得的“两栖性”,它是一本清末的“变法大纲”,也像一本针对当时的“社会病历”,成体系、分领域地包括诊断和药方这两大部分。诊断中的描述,就是宝贵的史料;而开出的药方,则有思想理论的价值。

郑观应虽不是中国第一个睁眼看世界的人,却可以说是近代史上睁眼看世界看得最仔细、最详尽和全面的一个人。而且,他一位硕学勤思的粤商,通过亲身与洋人打交道、观察西洋人的生活方式和社会活动,在详察基础上将实情与对策直接介绍给国人。在当时,只要是认识中国字的皆可读,读一点便了解一点,很实惠。

此外,郑观应的这一整套经济战略思想,也有相当的经济学理论价值,是对我国近代经济思想的重要贡献。

19世纪初叶,德国经济学家李斯特提出“生产力论”认为,一国(特别是后发国家)不应当仅仅谋求在即时的国际贸易中有利可图,而应当从生产力发展的长远眼光出发,实行保护本国产业以进行贸易替代的战略。郑观应在《盛世危言》中重点提出的通过发展本国经济以抵制洋货的政策主张,与李斯特不谋而合,可以称之为“中国的生产力论”。

屋内窗饰上还有昔日金箔的痕迹

羊城晚报:那《盛世危言》对于我们今天还有什么意义?

王五一:总的来说,我们今天读《盛世危言》的主要目的已不再是“技术性”地从中去寻找于今有用的改革设计和政策主张了。但其中由各个领域的“师夷”“变法”方略构成的这一百多篇专论,至少,作为一个综合的问题清单,对解决今天中国的问题仍然有借鉴意义。

而且我们能从中读到中华民族的血泪经历、软弱无知就要挨打的残酷历史,读到百多年前粤商先贤集国学修养与世界眼光于一身的定力;它也能让今天在图谋民族复兴大业的人们,了解我们的复兴之路自何处来,思考应向何处而去。

栏目合作网站:『文史广东』http://www.gdwsw.gov.cn/

(感谢澳门理工学院中西研究所、澳门博物馆对本文的大力支持)

来源 | 羊城晚报·羊城派

责编 | 朱绍杰

审签 | 樊美玲

实习生 | 余小江

相关参考

...周髀》,算经的十书之一,是中国最古老的天文学和数学著作,约成书于公元前1世纪,主要阐明当时的盖天说和四分历法。唐初规定它为国子监明算科的教材之一,故改名《周髀算经》。 《周髀算经》的采用最简便可行的...

德国经济学家李斯特(第一次世界大战与中国的棉纺织工业:困境中的世界为中国提供了机遇吗)

作者:刘丛一、第一次世界大战与远洋贸易受阻“尽管1913年的政治动荡(即二次革命——作者注)使中国相当一部分地区……贸易停滞,1914年看起来前景可期,有证据表明商人开始对中央政府重拾信心。”——ReturnsofTrade(中...

李斯特早年在德国(梅俊杰:李斯特在华120年,与中国同路的赶超发展先驱)

德国的李斯特纪念邮票李斯特学说传入中国其实已超过120年,上海社科院世界经济史研究中心主任梅俊杰研究员在即将出版的专著《李斯特与赶超发展》中,有一章专门总结了李斯特学说的国际传播与影响,其中就包括它在中国...

...作有个误译名曰《诸世纪》)。查看大图373年后,当纳粹德国第一夫人玛格达·戈培尔入睡前躺在床上百无聊赖地翻看这本书时,她突然惊讶地一跃而起,叫醒了自己的丈夫。被吵

...作有个误译名曰《诸世纪》)。查看大图373年后,当纳粹德国第一夫人玛格达·戈培尔入睡前躺在床上百无聊赖地翻看这本书时,她突然惊讶地一跃而起,叫醒了自己的丈夫。被吵

德国历史学派的先驱是李斯特(从800亿到100万亿,中国“五年规划”的故事|读+)

【从“一五”到“六五”我们这样走过】“一五”计划:中国历史上空前的投资举动从1951年开始制定。草案数易其稿,终于在1955年得到确定。但是,“一五”计划的建设任务实际上从1953年便开始执行实施了。“一五”计划规定...

德国李斯特手风琴怎么样(武汉@你,这里有张国庆打卡大全请查收)

诗情画意,江湖人间。又是金秋国庆时,5万组五星红旗街头迎风招展。来武汉吧,接下来的七天,这里全城好玩。【山水风光游】东湖绿道“潮起东湖”嘉年华“东湖之眼”面朝东湖,背靠磨山。记者胡九思摄在湖光序曲驿站...

提高文学水平看什么书(2022年中国十大好书推荐,文史类不容错过)

...过的2022年十大好书(排名不分先后,以国内出版的文史著作为主)。《新民说》梁启超著,羽戈校注梁启超的这本《新民说》是“觉醒年代的国民精神启蒙书,更是一部缜密的强国方案,持续影响了数代仁人志士的安身立民。...

作者|欧文·费雪(IrvingFisher,1867—1947)著名经济学家、数学家、耶鲁大学教授引言在我开始写这本书时,你手中的1美元,大约相当于70美分。说得更准确点,相当于大战前70美分的购买力。换句话说,1913年70美分能买到的东西...

《凡尔赛条约》签订之后,确实是削弱了德国的势力,也让战争得到了平息,《凡尔赛条约》签订后,对各国都有哪些影响?历史是如何评价的?一般认为虽然一战西线战事绝大部分发生在法国,法国因此遭受了重大损失,但克...