强人棉靴(没有苏联强大的铁路网,德国的巴巴罗萨计划或许会被改写)

Posted

篇首语:不要以为你的努力可以一劳永逸,权当做你始终一无所有。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了强人棉靴(没有苏联强大的铁路网,德国的巴巴罗萨计划或许会被改写)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

强人棉靴(没有苏联强大的铁路网,德国的巴巴罗萨计划或许会被改写)

- 题/苏联铁路旧事:二战中,拖垮德国的不仅是天气,还有铁路

- 文/雨笠烟蓑

- 文章声明:本文章属于“不易君子”原创内容,请您尊重原创,转载请联系本号。

- 图片声明:本文内图片均来源于网络,如有侵权,请联系本号。

- 盗用警告:本号已与“维权骑士”签约,可实时监测全网盗用文章行为,请遵守道德底线,莫伸手伸手必被捉!

当今世界任何地方发生危机,威胁到美国利益,美国总统会第一时间给参谋长联席会议主席打电话:"我们最近的航母在哪里"?

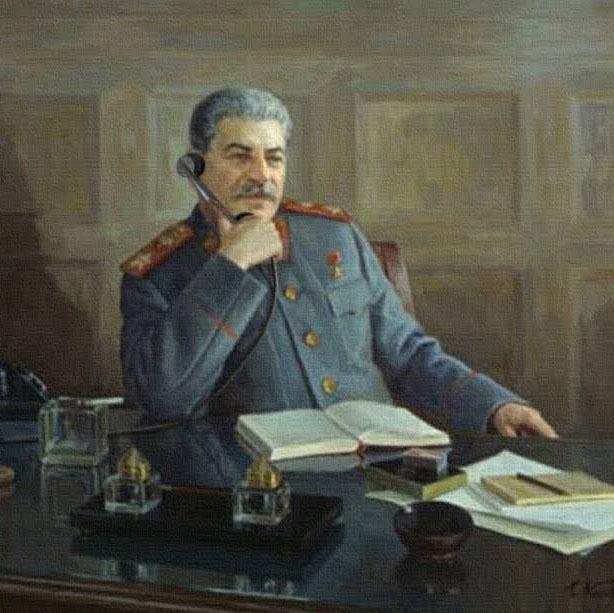

二战期间,每当前线吃紧,斯大林都会首先问交通部长:"我们的铁路还能通到哪里"?

壹

与西方列强相比,沙皇时期的俄国只能算中等发展水平的资本主义国家,农业在国民经济中占主导地位,工业体系尚未完全建立。按人口平均计算,一战前俄国的煤、钢产量和机器制造业产值只有美国或德国的1/10,沙俄只是靠着军事力量才跻身欧洲列强,但庞大的军事开支又拖垮了国家本已脆弱的经济基础。

第一次世界大战期间,俄国征调了全国一半的男性劳动人口,伤亡数百万人,国力已经耗尽。十月革命后,苏维埃政权为退出一战,被迫与德国签订了布列斯特-利托夫斯克条约。这个屈辱的条约使俄国割让了近100万平方公里的土地,丧失近5000万人口、90%的煤炭开采量、73%的铁矿石开采量、54%的工业以及33%的铁路,赔款60亿马克。

为结束外国武装干涉和内战,苏俄也不得不接受《凡尔赛条约》的苛刻条件,以换取国内和平。

苏俄不得不隐忍。因为列宁清楚,只有隐忍,才能为国家争取时间。

没有列宁当年的隐忍,就没有后来强大的苏联。

斯大林从列宁手里接过的是一个烂摊子:4年的第一次世界大战和3年的国内战争使2000万人丧生,1920年全国粮食产量只有1913年的一半,工业产值只有战前13.8%,产业工人由1913年的250万减少到不足140万,60%的铁路遭到严重破坏,90%的机车和80%的车辆损毁。

斯大林清楚,一战后确立的凡尔赛-华盛顿体系不可能维系长久。为避免重蹈土耳其和奥匈帝国的覆辙,苏俄必须在战争再次爆发前完成工业化改造。留给苏俄的时间并不多。

落后国家要想赶上并超越先进国家,至少有三个必要条件:一是和平的国际环境,也就是没有大规模对外战争;二是稳固的国内政局,也就是自己别折腾;三是勤劳的人民,也就是人民必须付出更多的代价。

上世纪60-70年代崛起的"亚洲四小龙"新加坡、韩国、中国香港地区、中国台湾地区,无不如此。上世纪80年代起,一个东方大国迅速崛起,也依靠这三个条件。

实现工业化首先要解决资金问题。俄国的经济力量已经在战争中消耗殆尽,在无法从国外获得资金的情况下,原始积累只能来自国内。斯大林决心动用行政力量,通过征收农业税、实行农业集体化、减少消费等各种措施,把尽可能多的资金用于发展工业,首先是重工业,包括铁路产业。

实现工业化的另一个关键是技术。恰恰在这个时候,苏联的运气来了。1929年西方国家爆发经济危机,大批企业倒闭。苏联抓住时机从西方引进一大批先进技术装备和科技人才。在西方专家指导下,利用引进的技术装备,苏联建成了马格尼托哥尔斯克、库兹涅茨克和扎波罗日三个大型钢厂,以及斯大林格勒拖拉机厂和第聂伯水电站,之后又建成了斯维尔德洛夫斯克、克拉马托尔斯克、车里雅宾斯克机器制造厂、新切尔卡斯克机车厂等大型工业企业。两个五年计划期间,苏联建成了6000多个工业企业,涵盖飞机、汽车、铁路、机械制造等多个行业,基本形成了完整的工业体系。

按照苏联政府的要求,很多企业都是依照军民两用的原则设计,和平时期生产民用产品,一旦战争爆发,它们立刻可以转化为军工厂。以著名的斯大林格勒拖拉机厂为例:1942年该厂一个月能生产200辆坦克和150辆牵引车,足以装备一个装甲集团军。

第一个五年计划期间,苏联新建了包括土西铁路(土耳其斯坦-西伯利亚)、莫斯科-顿巴斯铁路、高尔基-科特利尼奇铁路、马格尼托哥尔斯克-卡尔塔雷铁路等重要干线。新造蒸汽机车1.2万台,货车50万辆。

到二战爆发前,苏联铁路里程已从1928年的7.69万公里增加到1940年的10.61万公里,其中电气化铁路1870公里。货物周转量4207亿吨公里,是1913年的5.3倍,旅客周转量980亿人公里,是1913年的3.3倍。

在计划经济体制下,苏联通过高积累、低消费,以牺牲一代人生活质量为代价,集中一切资源发展重工业和军事工业。第一个五年计划期间,苏联将1/3的国民收入用于扩大再生产,而同期美国只有苏联的一半;苏联工业产品中消费品占30%,而美国为70%。

无论后人对苏联早期的经济政策如何诟病,苏联正是通过这种方式不可思议地在短时间内实现了向工业化的转变。1932年底,苏联宣布提前一年完成第一个五年计划,工业产量跃升到世界第二位,仅次于美国。

也正是这种巨大的成功,形成了后人对计划经济体制的迷信,为后来苏联经济的崩溃埋下了伏笔。

东方大国的一位老人默默地把这一切看在眼里。后来他用另一种方式讲述了自己国家春天的故事。

贰

同样不得不隐忍的还有德国。

1917年的俄国十月革命改变了世界,但1918年的德国十一月革命却很少有人记得。

1918年初,一战的消耗使德国经济不堪重负,粮食和能源严重短缺,居民粮食配给还不足正常人需求的一半,大约100万老人、妇女和儿童死于饥饿。不仅经济上陷入困境,德国军事上的失败也已成定局。

11月,柏林几十万饥寒交迫的工人和士兵发动起义,李卜克内西在皇宫阳台升起红旗,宣布成立"自由社会主义共和国",德皇威廉二世被迫退位,延续500年的霍亨索伦王朝被推翻。与俄国十月革命不同的是,德国十一月革命后,苏维埃政权很快被魏玛共和国取代。

1919年,魏玛政府与协约国签订《凡尔赛条约》。德国不仅丧失了全部的海外殖民地,每年还要支付20亿金马克的战争赔款,一直要支付66年。《凡尔赛条约》可以用"疯狂压榨"来形容,完全无视德国起码的生存权利。

巴黎和会上,法国的主张就是经济上把德国整死,但军事上却允许德国保留10万陆军,目的是用德国来制约苏俄。

这是个愚蠢的主张,20年后法国乃至整个世界都将为此付出惨痛代价。如果是纳粹是一个怪胎,那么《凡尔赛条约》就是这个怪胎的助产士。

二战后的美国吸取了当年法国的教训,对战败国采取的策略是军事上掐死,经济上放松。军事掐死,国家就失去了发动战争的能力;经济繁荣,国家就没有了发动战争的动力。这是美国的高明之处。

由于无法承受赔款压力,一年后德国以经济破产为理由,要求延期支付赔款。法国和比利时立即出兵占领德国的鲁尔工业区。面对协约国的威胁,德国最终选择了隐忍。

这种隐忍并不是屈服,而是用自己的隐忍换取了和平的环境和美英(主要是美国)的投资,凭着自己的勤劳和严谨,使国家恢复元气。

1924年德国接受道威斯计划,至1930年德国共获得外国贷款250亿金马克,而同期支付的赔款只有110亿金马克。

1927年德国工业已经超过战前水平。

与此同时,德国经济也存在许多严重问题:国债高达600亿帝国马克,外汇枯竭,战略原材料严重依赖进口,这些弱点是后来纳粹采取闪击战和优先攻占原材料产地的主要原因。

随着经济实力的增强,1932年德国宣布不再支付赔款,其他国家对此无可奈何,德国从此摆脱了《凡尔赛条约》的经济束缚,为发展军事工业奠定了基础。

隐忍的另一个结果,是纳粹利用民众对《凡尔赛条约》的反感和抵触,煽动民族主义情绪,从一个不知名的小党一跃成为德国第一大党,并把德国带上了一条疯狂的不归路。

1934年希特勒成为德国元首。

希特勒上台后致力于摆脱《凡尔赛条约》对德国的军事束缚。1935年3月,德国公开撕毁《凡尔赛条约》限制德国军备的条款,宣布实行普遍兵役制,军费开支逐年增加,1933-1938年总计达到500-600亿帝国马克,1938年军费开支占到国民生产总值的17%。

1936年是德国历史的一个转折点。这一年,希特勒以防范布尔什维克为借口,公开提出发展军备的4年计划,要求德国在4年内做好战争准备。

军事调动离不开铁路。希特勒整合全国铁路,成立了德国铁路公司,开始制定详细的战时运输计划。

斯大林和希特勒,两个蓄着上唇胡的政治强人心里都清楚,透过东欧平原上空的迷雾,他们正彼此凝视对方。

叁

经过两个五年计划,苏联的经济实力有了很大提升,但与欧美强国相比仍然存在较大差距,刚刚经历了"肃反"的红军也需要恢复战斗力,所以苏联希望多争取一些和平的时间。况且,斯大林身后还有个虎视眈眈的日本。

德国也在选择时机。希特勒身边有个拥有欧洲最强大陆军的宿敌法国,这是纳粹称霸欧洲大陆的最大障碍。只有解决了法国,希特勒才能放手向东进攻苏联。

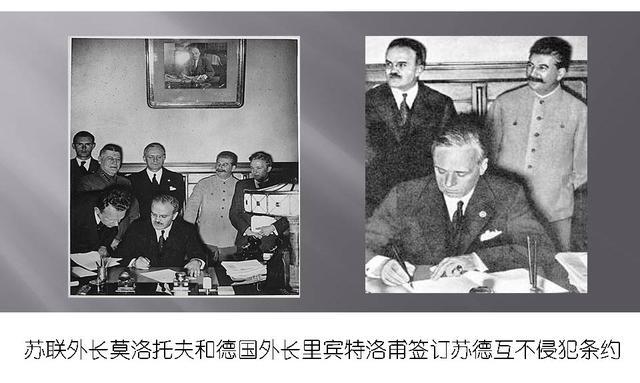

欧洲人握手时习惯把手心向上,据说是为了表示自己手里没有武器,让对方不必戒备。斯大林和希特勒都认为有必要和对方握握手。

1939年8月23日,两架秃鹫运输机载着纳粹德国代表团飞抵莫斯科。当晚,双方正式签订了《苏德互不侵犯条约》,又称莫洛托夫-里宾特洛甫条约。

条约的《秘密附属议定书》规定,以立陶宛北部边界、波兰的纳雷夫河、维斯瓦河和桑河为分界线,划定双方势力范围。

9月1日,纳粹德国对波兰发动闪电战,第二次世界大战爆发。苏联随即侵入波兰。

17日,苏联红军和纳粹国防军在布列斯特会师,25日,苏德两军举行联合阅兵式,标志着两国对波兰的瓜分占领,波兰第三次覆亡。

苏联还趁机将波罗的海三国和芬兰的部分领土纳入苏联,恢复了1913年的沙俄帝国疆界。

苏联和德国两个信誓旦旦互不侵犯的国家,终于有了可以相互侵犯的共同边界。

波兰被称为"欧洲的脚垫",无论是普鲁士往东打,还是俄国往西打,都要在波兰身上踩一脚。这悲催的地理位置造成了波兰三次被瓜分,成了东欧平原上一个时隐时现的国家。

趁着和苏联握手的余温尚在,德国掉头向西,进攻法国并横扫了大半个欧洲。

1940年6月22日法国投降。打残了法国后,德国一面大张旗鼓地做出要进攻英伦三岛的姿态,以麻痹苏联,一面秘密制定了巴巴罗萨计划。

瓜分波兰后,德国在波兰设立了东部铁路公司。1941年初,德铁开始全面改造东部铁路公司的线路,同时秘密将141个师的人员装备运送到苏德边境。

6月15日铁路改造工程完工,一周后巴巴罗萨计划启动,苏德战争爆发。

1941年6月22日凌晨,纳粹德国550万大军对苏联发动闪电战。

一波接一波的俯冲式轰炸机从苏联人的头顶上掠过,呼啸着将炸弹投向机场和通信设施,给苏军造成铺天盖地的恐怖效应和心理震慑,并制造混乱;

随后,装甲部队将苏军防线撕开缺口,以闪电般的速度插入后方摧毁交通和通信联络,最后轻便的摩托化和步兵部队将苏军分割消灭。这种战法非常适合缺少天然防线的东欧平原。

对这种战术猝不及防的苏联军队前3天被摧毁战机3900余架。10天内,德军推进600余公里,3个月后,德军兵临莫斯科城下。

战争初期,由于准备充分,德国东部铁路顺利地完成了运输兵员和装备的任务。占领乌克兰地区后,大批煤炭、粮食和其他物资通过铁路运回德国,仅1942年德国铁路就从乌克兰运走了131万吨石油、谷物、马铃薯和肉类,为德国补充了急需的战争资源。

为从乌克兰抢运物资,德国曾计划修建一条直通德国的轨距为3米的专用铁路,但直到战败也没有建成。如果建成,这将是全世界最宽的铁路。

与德国相比,苏联的优势在于拥有战略纵深。战前,苏联从西伯利亚大铁路修了一条通到蒙古边境的支线。依靠这条铁路,1939年朱可夫元帅在诺门罕大败日本关东军,打消了日本配合德国东西夹击苏联的念头,解除了苏联的后顾之忧(关于蒙古铁路的故事,我会在以后单独讲)。

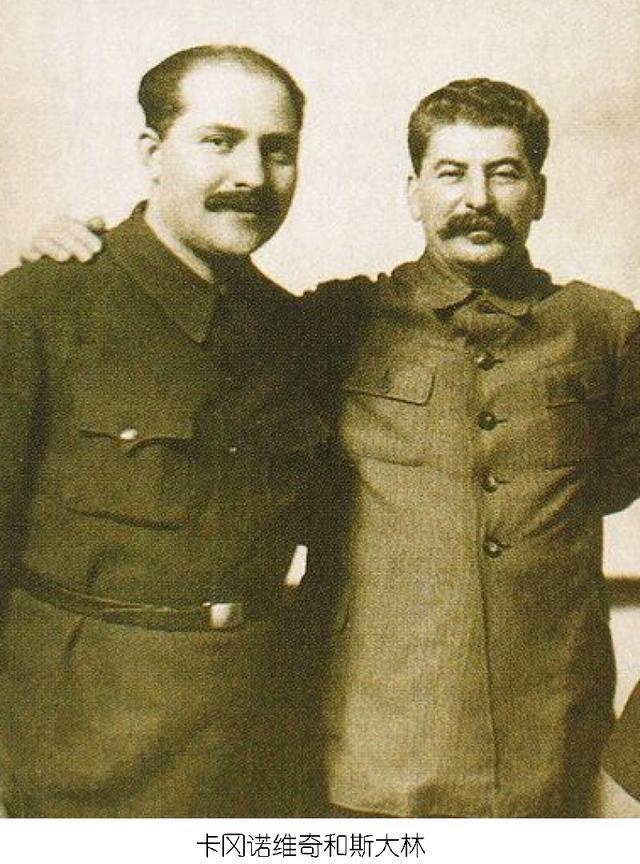

德国入侵苏联后,斯大林指定自己的亲信卡冈诺维奇负责铁路运输。

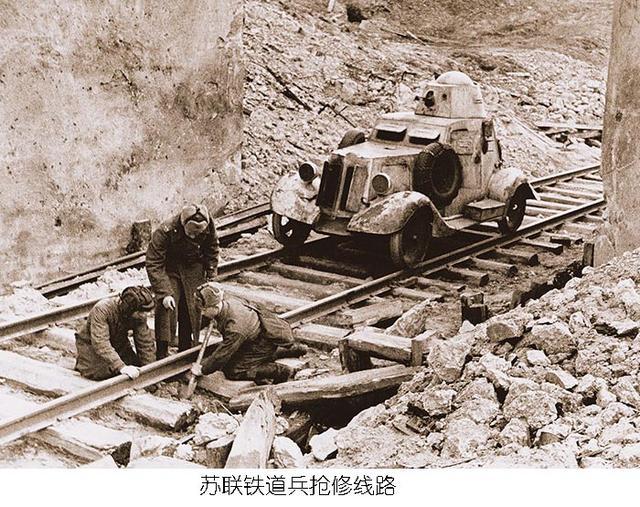

6月24日18时起,苏联铁路启用战时运行图,实行军事化管理。铁路企业投入军事装备生产,比如莫斯科机务段开始生产装甲列车和反坦克障碍物。

这一年,一名在前线受伤的20岁坦克兵回到土西铁路上的马泰机务段继续做机修钳工,在车间里他喜欢研究枪械并鼓捣出一款构造简单实用的步枪。

这款步枪经过反复改进,于1947年成为苏军的制式突击步枪。

他的名字叫米哈伊尔.季莫费耶维奇.卡拉什尼科夫,这款步枪以他的名字命名,称作AK-47。

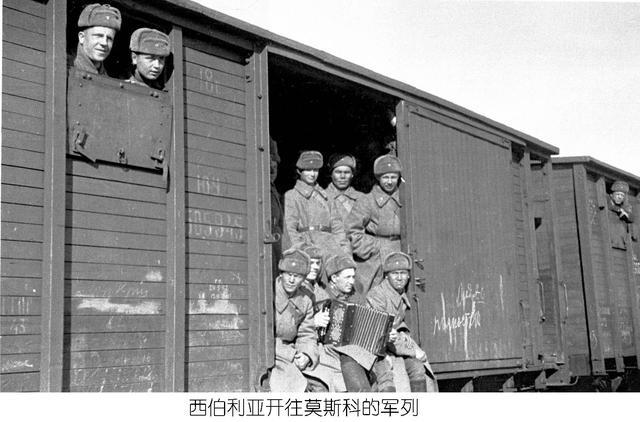

苏联利用西伯利亚大铁路和土西铁路将大批物资和工厂紧急疏散到乌拉尔以东和中亚地区。

到7月中旬,苏联欧洲部分的17个铁路局共装运疏散物资6.6万车,其中包括将6500车顿巴斯地区的矿山冶金设备运往库兹涅茨克和卡拉干达等地,将25400辆货车、700台蒸汽机车运往后方。

到10月底,铁路共疏散企业2600家。到1942年初,铁路将1040万人疏散到后方。

与此同时,苏联通过铁路将远东地区的军队和武器装备迅速调往莫斯科,莫斯科的防御力量得到不断加强。

11月7日那次著名的红场阅兵前夜,莫斯科下了一场大雪,气温骤降。

站在列宁墓上检阅部队的斯大林感受到雪后的严寒,心中涌出一阵欣喜。

因为他知道,苏联士兵主要是从西伯利亚调过来的,带足了御寒衣物,而且苏联士兵的单靴一般都要大一号,为的是遇到气温骤降不能及时配发棉靴时,可以临时充填布、棉花甚至报纸御寒,而德军士兵的靴子严格按尺寸发放,没办法充填。

果然,由于没能速战速决拿下莫斯科,进入12月莫斯科气温已经降到零下20度,德军冻伤人数超过了战斗减员,其中相当部分是脚部冻伤。

给当兵的穿小鞋是要打败仗的。

12月初,苏联用36列军用列车秘密从后方将部队调运到莫斯科附近。

6日,苏军展开反攻,德军遭到了开战以来第一次重大打击,苏联取得莫斯科保卫战的胜利。

莫斯科战役之后,受到重大损失的德国军队为夺取苏联南方的粮食和石油,转而进攻苏联战略要地斯大林格勒。

斯大林格勒会战期间,苏联铁路每天向前线运送1300车物资和装备,仅1942年8-10月,铁路向斯大林格勒前线运送的燃料就达到16000车,为取得斯大林格勒保卫战的胜利提供了坚强的保障。

与此同时,沦陷区的铁路工人在铁路沿线进行破坏活动。列宁格勒保卫战期间,奥尔沙机务段的一支游击队破坏了93列军用列车、118台机车以及大量货车。莫斯科铁道学院的一名大学生帕夫洛夫率领一支游击队,在1941-1943年期间颠覆了128列纳粹军用列车。

游击队的活动把德军后勤补给搞得焦头烂额。德国中央集团军群每天最少需要补给75列物资,但实际上最多只有40列,最少时仅25列,北方集团军群每天需要30列,实际仅有10列。随着战争的拖延,德军前线的物资供应日趋紧张。

1943年2月苏军取得斯大林格勒战役的胜利,改变了苏德战场的形势,苏军转入战略反攻。

随着苏军转入反攻,铁路部门和铁道兵一起抢修线路,及时将武器弹药输送到前方。1943年铁路共运送武器弹药300万吨, 燃料330万吨。战争期间,苏联铁路共向前线发运了44.3万列物资和装备。

战后,斯大林主导建立社会主义阵营与西方抗衡,于1953年病逝,留下一生功过任人评说。

卡冈诺维奇因在二战期间指挥铁路运输工作成绩突出,被授予劳动英雄称号。由于他的犹太人身份,卡冈诺维奇在战后未受重用,一直作为中央主席团成员。

因为和莫洛托夫、马林科夫等人密谋推翻赫鲁晓夫,1961年卡冈诺维奇被开除出党,住在莫斯科的一所公寓内靠养老金生活,1991年去世。他是苏联早期领导人中唯一看到了联盟解体的人。

卡拉什尼科夫一生致力于枪械设计,于2013年去世,留下一句名言:"造成罪孽的不是枪,而是扣动扳机的人。"

肆

长期以来一些人认为,苏联能战胜强大的纳粹德国,全凭严寒的天气。其实,真正的严寒是在战前的1940年,那年冬天莫斯科的最低气温达到零下42.1度。

1941年的第一场雪,并没有比以往时候来得更早一些。那年12月大部分时间最低气温在零下20度左右,只有短时间达到零下28-30度,与平常年份没有大的差异。只是希特勒对形势估计不足,后勤保障没有跟上,导致大批士兵被冻伤,装备被冻住。

二战期间苏联之所以能够战胜纳粹德国,一是因为军民顽强的抵抗。德军攻占每一座城市都要经过血战并付出巨大代价,闪电战的优势逐渐丧失。

二是苏联有广阔的战略纵深,远东、中亚、高加索地域辽阔,资源丰富。战前苏联在这些地区就开始工业布局,开战后又将大批企业迁移到后方,加上美英对苏联的援助,苏联的工业生产和后勤保障能力不断增强,苏联人口是德国的两倍,具备与德国长期消耗的实力。纳粹德国如果不能在短时间内打垮苏联,双方陷入消耗战,苏联就能拖垮纳粹德国。

苏联有沙皇时期留下的西伯利亚大铁路,以及战前建成的土西铁路等重要干线,已经形成了以莫斯科为中心、向各方辐射的铁路网。铁路就像一条条钢铁动脉,将远东、中亚和高加索地区的石油、装备和粮食,以及后方的兵员源源不断运到前线,支撑着卫国战争取得最后的胜利。

我是不易君子优质作者雨笠烟蓑更多我的文章可参见:

俄国铁路史:克里米亚战争让不可一世的沙俄认识到了铁路的重要性

*创作不易,欢迎打赏

相关参考

第二次世界大战期间苏联为抵抗纳粹德国及其仆从国侵略进行的战争,是世界反法西斯战争的重要组成部分,也是第二次世界大战中规模最庞大、战况最激烈、伤亡最惨重的战场。1941年6月22日,纳粹德国撕毁《苏德互不侵犯条...

第二次世界大战期间苏联为抵抗纳粹德国及其仆从国侵略进行的战争,是世界反法西斯战争的重要组成部分,也是第二次世界大战中规模最庞大、战况最激烈、伤亡最惨重的战场。1941年6月22日,纳粹德国撕毁《苏德互不侵犯条...

第二次世界大战期间苏联为抵抗纳粹德国及其仆从国侵略进行的战争,是世界反法西斯战争的重要组成部分,也是第二次世界大战中规模最庞大、战况最激烈、伤亡最惨重的战场。1941年6月22日,纳粹德国撕毁《苏德互不侵犯条...

第二次世界大战期间,以纳粹德国、日本帝国和意大利王国为主的三个法西斯轴心国发起了世界性的战争。从战争的范围来看,全球有61个国家和地区及20亿以上的人口被卷入战争,军民伤亡人数达到9000多万,直接经济损失达到5...

在二战中,德国和苏联无疑是欧洲战场上实力最强大的两方。两国军队开辟了欧洲最大的战场,战争之残酷,每场战役都会有数以万计的人死去。战争初期,德国节节取胜,苏联难以招架,那么是什么原因让纳粹德国如此强...

20世纪最奇葩海军:待军舰上毫无战果,抄家伙上岸推平对手老窝

...纪最奇葩海军”这个头衔应该谁获得?真要说起来的话,苏联海军如果自认第二恐怕没人敢认第一。这支待在军舰上毫无战果,抄家伙上岸却猛地的不行的海军在二战中直接推平了对手的老窝。到底是怎样彪悍而奇葩的战斗力能...

...敌机,效率超越了哈特曼,而且从没被击落过一次,甚至没有负过伤。这个二战奇迹的创造者,就是二战苏联的头号王牌飞行员伊万·阔日杜布。阔日杜布的战绩是击落62架,不但是苏联也是盟军第一王牌飞行员,而且他的对手...

...敌机,效率超越了哈特曼,而且从没被击落过一次,甚至没有负过伤。这个二战奇迹的创造者,就是二战苏联的头号王牌飞行员伊万·阔日杜布。阔日杜布的战绩是击落62架,不但是苏联也是盟军第一王牌飞行员,而且他的对手...

...生在1941年的基辅战役,当时德军发起了巴巴罗萨行动,苏联在基辅地区对德军发起了强烈的抵抗,但是由于德军势力太强,很快苏军就败下阵来,当时就任苏军总参谋长的朱可夫认为撤退才是主要,而苏军最高统帅斯大林拒绝...

...自动取消,分裂40多年的德国统一。 20世纪90年代末,苏联已经处于政治经济交困的局面,戈尔巴乔夫的民主化改革取得了进展,但是对计划经济的改革并未取得成功。在两德统一中,西德向苏联提供了大笔的经济援助,仅在...