日本 日本西南战争爆发的原因有哪些

Posted 因

篇首语:盛年不重来,一日难再晨。及时当勉励,岁月不待人。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了日本 日本西南战争爆发的原因有哪些相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

日本 日本西南战争爆发的原因有哪些

日本西南战争

1877年2月,日本西南九州鹿儿岛(原萨摩藩)士族发动了一场大规模的反对明治政府的武装叛乱,战火硝烟遍及大半个九州,为时达7个月之久,这就是日本明治维新后最大的一次国内战乱——西南战争。

事出有因

1868年1月3日取代德川幕府的明治政府成立。

由于明治政权的诞生是依靠当时“西南强藩”的军事实力,在下级武士中的改革派和少数宫廷贵族的主导下实现的。因此,明治初年的日本,社会矛盾复杂,走什么道路的问题并没有完全解决。

从国内来看,明治政权保存了大量的封建因素,除了幕府将军被拉下马,极少数反对新政权的“大名”(封建诸侯)被没收领地之外,原有的藩主依然保持着统治权力。广大农民照样向地主缴纳5成、6成乃至7成以上的实物佃租。那些倒幕有功的归藩主和下级武士居功自傲、争权夺利。1869年2月,政府参议木户孝允在写给大村益次郎(当时主管新政府的军务)的信中谈到:现今天下诸侯比旧幕府时代“更为骄纵”,还有“恃其藩力……向朝廷呶呶不休者”。至于那些倒幕有功的下级武士,可以一步登天,跻身于新政权的要职并握有权柄者毕竟是少数,因此他们中间的大多数对新政权表示不满。1870年,日本外务省官员森山茂在“征韩(朝鲜)”意见书中曾明白地谈到,现今维新事业刚刚就绪,各地皆有“不得志之士”,他们郁郁不平“怀叹脾肉,窃望生变”。显然,明治初年的日本,时务“殊难”、人心动荡。

在这种形势下,明治政权推行了一系列的改革。诸如:1869年6月,实行“版藉奉还”,即收回旧藩主对原有领地和市民百姓的统治权,变藩主为政府任命的藩知事,以加强中央集权。1870年12月,取消原有武士对市民百姓“格杀勿论”的特权,强调“四民平等”。1872年12月颁布《征兵令》,实行“国民皆兵”,取消士族以往的职业特权。1873年开始推行《地税改革条例》,承认土地私有,取消对农作物的限制。1876年颁布禁止士族佩刀令,取消士族带刀的封建特权,并在同年将原有武士的俸禄一律改为公债,以后不再发放任何形式的武士俸禄。

这些政策措施,对日本的社会发展是有利的,但是也触及了原有的封建势力,特别是涉及到士族的各项改革,削减了他们的封建特权,危及了他们的切身利益。因此,从明治政权实行改革之日起,各地的顽固士族便不断地兴风作浪。他们或是掀起暴乱,袭击政府地方机构,或是发动兵变,攻打政府的兵营、镇台,或是结党暗杀新政府的重要成员。据统计,从1869至1876年间,各地顽固士族的骚乱至少不下10余起。参加者少则几人、几十人,多则成千上万。其中,比较重要的叛乱事件有长州藩(今山口县)离队士族的暴动(1869年2月),参加者1800余人;熊本镇台兵变(1873年7月),参加者有千人以上;佐贺士族的反叛(1874年1月),参加者多达11,600余人①。此外,还有1876年10月间先后爆发的“神风连之乱”、“秋月之乱”和“萩之乱”,等等①。

综观这些叛乱,大体有两个相互关联的特征:一是对新政权的各项改革表示不满,从而发动武装叛乱;二是死守封建特权,因而要求明治政府的方针政策向有利于士族的方向发展。这正是鹿儿岛士族终于发动大规模武装叛乱的根本原因。

战争导火线

1874年6月,因“征韩论”②未遂愤而挂冠归里的政府参议西乡隆盛,在鹿儿岛的城山脚下,办起了士族参加的“私学校”。这私学校分为两种,一是枪队学校,收容归乡的旧近卫步兵;另一种是炮队学校,集中了炮兵出身的士族。前者由原陆军少将篠原国干主持,学生五、六百人;后者由官内大丞村田新八负责,生员大约200人。此外,原有赏典学校(士官训练学校)和吉野开垦社(教导团)。上述各学校除赏典学校由西乡隆盛的赏典禄支付部分经费外,其余全部由鹿儿岛县厅支付。时至1876年末,鹿儿岛县内所有的各乡都设立了分校。

名义上,私学校以所谓“不顾一身、践行道义”和“尊王悯民”为宗旨,实则以封建精神为纽带纠集士族与政府为敌。1875年,西乡隆盛的左右手桐野利秋在《时势论》中声言:“现今之政府,乃是今日国家之大敌,今日苍生之所怨。是故,欲助现今之政府者,可谓对今日国家不忠,左袒使今日苍生于涂炭者。”他主张,“苟真有志于国家,当闲居田野山中,养我固有之英气,以待时机。”而村田新八(后任叛军第二大队长)则谓:“使西乡取得首相地位,乃是我等今日之任。”由此可见,私学校实际是具有私设军队性质的政治结社。后来参与叛乱的种子岛士族河东祐五郎,在其《丁丑弹雨日记》中写道:“我乡亦有私学校,区长小仓壮九郎、副区长堤与八郎为长指挥一切。壮士相继入校,势不能止。日常,外出则开垦石寺之荒野,种甘薯,练筋骨,入则聘请野间清一郎、西村甚五门为师,讲授孙子及左传。后编成队伍,危急艰难、手足相助,二伍为一什,合而为番号部,以便统率。”私学校的建立为日后的反叛奠定了组织基础。

叛乱前夕的鹿儿岛犹如一个独立王国,整个县政完全操纵在私学校的手里。户长、副户长、警察署长、县吏悉由私学校士族或有关者担任。私学校的命令即是县厅的命令。《朝野新闻》(1875年9月23日)写道:“维新以来实行郡县之法,通常以他县之人为县令……然而,鹿儿岛县自置县以来至于今,没有他县之人入为县令、参事者,即使等外小吏,非鹿儿岛士族者也不过百分之一耳。由此判断,县治纯粹是封建制度的传言并非虚妄。”尤有甚者,明治政府派遣的官员,竟有被殴打出境者。1876年政府颁布禁止士族佩刀令后,鹿儿岛的士族依然携刀持枪、横行乡里。更有借酒狂歌者声称:“快些走啊上东京,杀掉那些讨厌鬼。”叛乱前夕,鹿儿岛士族反政府的情绪已到了一触即发的地步。

针对这种形势,以大久保利通为代表的明治政府,不得不采取以下对策:

1.“谋求对鹿儿岛的县政进行改革,对参事以下的县吏,断然进行大清洗”。

2.“派遣内务少辅林友幸前往鹿儿岛执行任务,视察县内一般形势”。

3.“令少警部中原尚雄……等数十人,潜入鹿儿岛,探察私学校的动静,进行离间和扰乱”。

4.“将鹿儿岛内陆海军管辖的武器弹药转运大阪,以防私学校的野心”。

这些对策中的1、2项由于鹿儿岛县令的阻挠并未实施,但3、4两项的实施,却构成了西南战争的导火线。

1877年1月,中原尚雄等(多系鹿儿岛人)陆续潜回鹿儿岛,对私学校的成员晓以“大义名分”,暗中进行瓦解活动。政府雇用的“赤龙丸”也于27日抵达鹿儿岛港口,以便转运军火。

28日,私学校的士族向篠原国干(时为私学校的实际主管人,后任叛军第一大队长)报告:“昨日赤龙丸来港,恐是为了将本县的火药转运大阪”。对此,篠原当即声称:“这是断我手足”,“今日不决,后悔莫及”。于是以“誓死不能失去这一机会”的决心,指使私学校成员抢夺军火。29日夜12时,松永高美、崛新十郎等20余名士族,首先袭击设在樱岛草牟田的陆军火药库,抢劫弹药而去。31日,边见十郎太又煽动上千名私学校的士族劫夺军火,一直延续到2月2日①。从而点燃了西南战争的导火线。

随后,私学校士族为了起兵的需要又制造了所谓暗杀西乡的冤案。2月3日,私学校逮捕中原等人,私设公堂,严刑拷打,迫使中原等人承认有暗杀西乡的阴谋。特别是对待中原尚雄,认其为暗杀团首领,格外施以酷刑,被捕3日竟8次用刑。2月5日,遍体鳞伤、手足不能自主的中原,被强行在未及辨认的“供词”上按了手印,内有“趁(私学校)动摇之机,暗杀西乡”的内容。于是,所谓暗杀团的阴谋则变成了“事实”①。这对于那些把西乡视为神的私学校士族来讲,可谓火上浇油。从此,一场殃及土民百姓的战火便熊熊燃烧起来。

萨军起兵困熊本

2月3日,西乡隆盛从大隅半岛的狩猎地赶回鹿儿岛的武村住宅。途中,在加治木题诗②如下:

白发衰颜非所意,壮心横剑愧无勋。

百千穷鬼吾何谓,脱出人间虎豹群。

诗言志。这无所畏惧地“脱出”之念,与其历来主张的“断而行,神鬼避之”的格言,与其早在1873年便有“莫如自己掌握政权,从事‘未曾有之盛举’”的话联系起来,不可不谓此时此刻的西乡确实已经有了起兵的决心。

2月6日,鹿儿岛私学校召募兵员(以下称萨军),当日超过3千。同日,萨军将私学校本校改称为军事体制的“本营”,并且召开作战会议。

《西南记传》称,当时萨军将领提出有所谓上、中、下三策:

1、全军疾进长崎,夺取军舰,尔后兵分二路,一路突击大阪,控制神户,以为策援之地;一路突击东京,控制横滨,以为策援之地,争衡天下。

2、留下若干监视兵力,控制熊本,前军疾进,向丰后(九州东北)出击,控制福冈、博多、小仓之要冲,扼马关以为策援之地,然后渡海,一路控制大阪,一路风卷高知,以制天下之势。

3、全军进击熊本城,攻克熊本后控制九州,徐出中原,以求大举。

据称,西乡的弟弟小兵卫主张,先派出2千精兵迅速占领长崎,以保证弹药、军需品的来源,并阻止官军的进攻。他认为,熊本镇台得知长崎陷落,必定派出大批军队前来救援,这样便可乘虚攻占熊本城;而占据了长崎和熊本之后,则可以控制九州,起兵的大事便可成功。然而,桐野利秋却认为不可。他说:“大军出境,宜堂堂正正,明目张胆,纵横天下。而今用奇兵,有愧义兵之名。”又说熊本镇台的守军不过是“区区百姓之兵”,“若阻我去路,唯一蹴而驱之”。经过一番讨论,村田新八、篠原国干、别府晋介等将领,与桐野利秋的主张相同。于是,此次会议最终决定了“下策”,即全军向熊本城进发的起兵路线。

2月13日,萨军整编队伍,西乡隆盛为总指挥,下设七个大队:第一大队长篠原国干;第二大队长村田新八;第三大队长永山弥一郎;第四大队长桐野利秋;第五大队长池上四郎;第六大队长越山休藏;第七大队长儿玉强之助;第六、七联合大队长别府晋介。

每个大队有10个小队,每个小队为200人。是时,萨军主力为私学校的士族,约1万3千人,分编在各个小队之中。征募兵员为1万人,外加同时起兵响应的熊本队、协同队、高锅队、延冈队、饫肥队、人吉队,等等,总计为3万人。此外,尚有少量炮兵。

2月14日,萨军先头部队在别府晋介的指挥下,踏着50年少有的大雪,从加治木出发北进。15日,后续部队发自鹿儿岛,21日先后抵达熊本城外围的小川、松桥和川尻(距熊本2里)。

政府军已有所准备。2月6日,陆军卿山县有朋密令熊本镇台防范鹿儿岛暴动。12日,山县有朋、伊藤博文和海军大辅川村纯义等人商议出兵,并经太政大臣三条实美同意后,秘密传令近卫步兵第一联队、东京镇台步兵第一大队、山炮兵第一大队,以及大阪镇台步兵第一大队、山炮兵第一大队等,作出征平乱的准备。19日,天皇颁布敕令,组成征讨军团,由有栖川宫炽仁亲王任征讨总督,山县有朋、川村纯义为征讨参军,下设第一、第二旅团,各由2万人组成。随着战局的进展,又任命黑田清隆为参军,增设第三、第四旅团,以及别动第一至第五旅团。前后总计出动陆军5万8千余人。海军出动春日、龙骧、清辉、孟春、丁卯等11艘战舰,投入水兵2千余人。

2月21日,西乡隆盛随军抵达川尻。萨军决定强攻熊本城,并在川尻打响了西南战争的第一枪。

次日黎明,官军与萨军在熊本城下交锋。是时,熊本镇台可以直接投入战斗的兵力只有2千人。镇台司令官谷干城决定坚守城池,他说:“唐之所以未能亡于安禄山之乱,皆因张巡守睢阳城也。现今,此城即是睢阳城,天下之安危系于此城之存亡。焉能畏死而贻耻于后世。”守军在各个要塞之地埋设地雷、障碍,并征用民夫架桥、筑路,连妨碍射击的树木也砍伐一光。萨军为攻克熊本,投入兵力7千人。第三、第四、第五大队担任正面进攻;第一、第二和第六、七联合大队侧翼进攻,力图从东南和西北两个方向一举占领熊本。上午10时,萨军攻占城西的段山,但攻城并不顺利。

《西南战役侧面史》记载:“上午八时,贼入熊本。事前镇台决定防守,士卒无一外出……贼兵万枪齐鸣、围而攻之,以藤崎口最甚。自九时至中午,两军争战最为激烈。硝烟漫天,响声震地。台兵善守,士气尤盛。贼之兵锐,但无野炮……此日,贼之第七小队长宇都宫龙左卫门被击毙,其他死伤五、六十人,而台兵死伤仅十二、三名……”

23日,萨军继续强攻熊本城。按照篠原国干的想法,即使全军死伤过半,也要拿下熊本。但事与愿违。由于守军的殊死防守,萨军的攻势连续受挫,以致进展无望,士气逐渐低落。萨军将领当晚不得不召开军事会议,放弃强攻,改为长期围困熊本。

然而,3天的攻坚战贻误了萨军的战机。《西南记传》称:“兵即时机。在萨军停止强攻,提出长期围困之策时,官军已逐渐完成了出兵准备。第一、第二旅团到达福冈之时,萨军的时机已经迟了。”“若是萨军初出鹿儿岛之际,用西乡小兵卫的策略,一军出熊本,长期围困,一军出丰后,筑丰之间,占有小仓、福冈的有利地势,一军出长崎,夺为策援之地,以制先机。何需后来有田原、吉次之苦斗。”

苦战高濑、吉次、田原坂

萨军停止强攻熊本城之后,挥兵北进。第四大队向田原坂开进,第二大队和第六、七联合大队向木留进军。第三大队守备海岸线,由池上四郎率第五大队(包括其他大队的部分兵力,以及在此前后起兵响应的各地方士族队,计3千人)围困熊本城。

是时,官军第一、第二旅团已经从福冈南下,到达松崎、太宰府。

2月25至27日,官萨双方在高濑方面展开激战,尤以27日为甚。当时,萨军决定从山鹿、田原、木留“三道并进,攻击高濑”,大有尽其精锐与官军一决雌雄之势。据萨军将领佐佐友房的战地观察,篠原国干和别府晋介以6个小队,从木叶方面冲击高濑的正面;桐野利秋以3个小队,从山鹿方面出击高濑的背面;村田新八以5个小队,从伊仓方面横击,兵力总计约3千人。争战十分激烈,“两军呐喊之声与炮声相混杂,震天动地。硝烟遮蔽天空,日色为之暗淡。”这场激战,双方互有伤亡。官军第二旅团司令三好重臣受伤,萨军的得力战将西乡小兵卫战死。

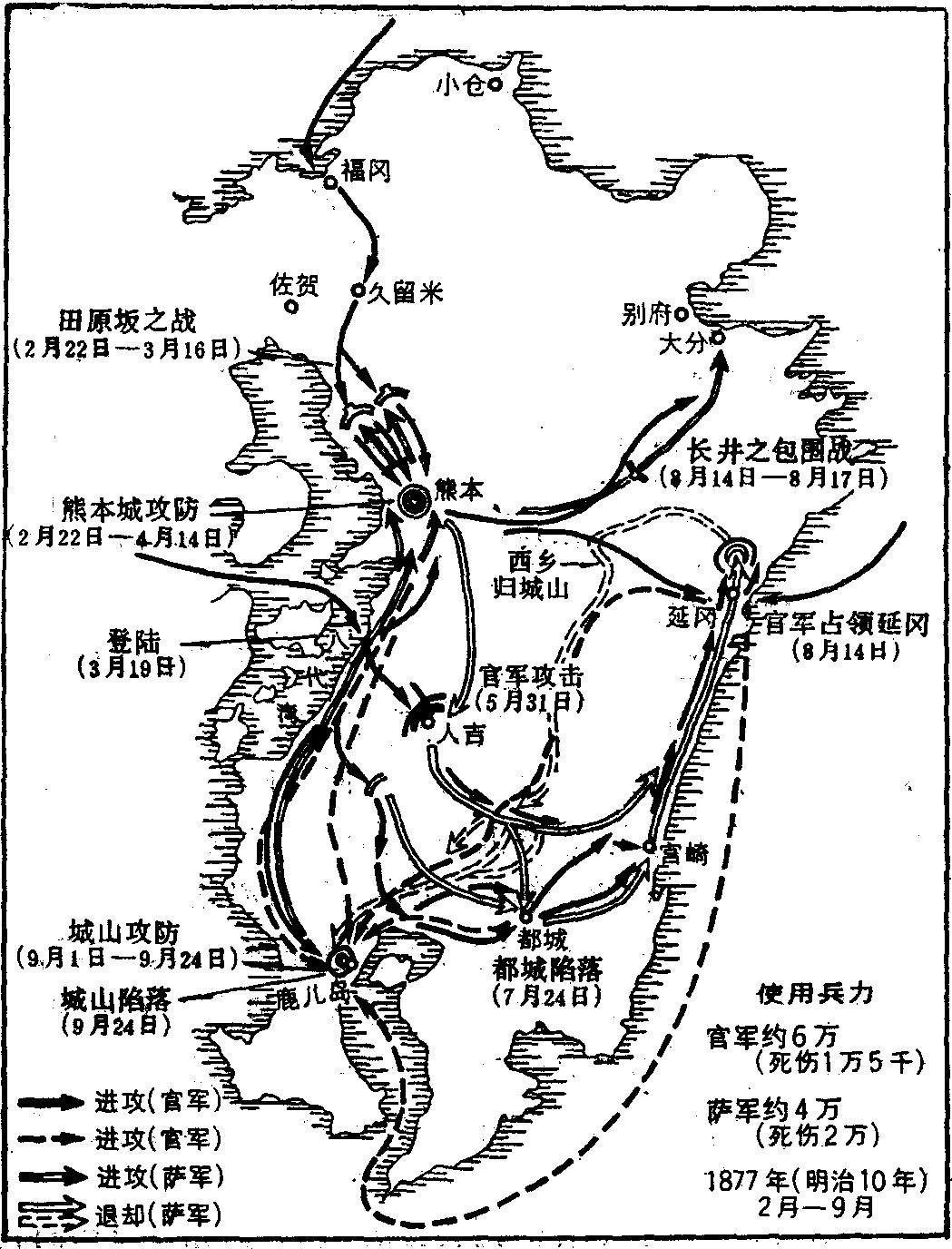

日本西南战争形势图

高濑战役后,双方休整,战争稍有间歇。3月3日,官军第二旅团由第一旅团司令野津道贯指挥,开始对吉次方面的萨军发起进攻。《丁丑弹雨日记》记载,官军“冒着发射如雨的弹丸”,抢攻山顶;萨军“亦誓死防战”。“满目山林,弹痕如同蜂窝,地下弹夹积而堆”。官军“死尸横野”,萨军也是“去时纷纷一队之兵,归时寥寥半队之士”。

次日,吉次之战继续进行。《西南记传》称:“恶战苦斗,自拂晓至薄暮,所费弹丸,约数十万发,堡垒壕沟,延及数百米之间,为弹夹所复盖。死尸纵横,流血淋漓,其惨不可名状。”致使吉次被称为“地狱脊”。这次争战使萨军的主将篠原国干身亡,官军的野津少将也险些丧生。

同日,双方在田原坂方面也展开争夺战。萨军自高濑失利后,决心把守田原坂,迎击前来进攻的官军。田原坂为丘陵地带,顶部凹进,恰似胸墙壁垒。坡道险峻,两面断崖绝壁,草木横生,易守难攻。争战开始,官军突入萨军的前沿,登上坡道,受到萨军“居高临下,猛射如雹”的袭击,陷入了“进必伤、退必死”的境地。尽管野津少将亲自督战、酌酒助威也无济于事。尔后,官军迂回进攻,仍旧不能攻克萨军阵地,以致争战进入了胶着状态。野津道贯言称,田原坂乃是“无比之要害,易守难攻,我军终是劳多功少”。官方编纂的《征西战记稿》也说:“贼亦善拒、死守不动。”

田原坂的殊死战斗,从3月4日一直持续到20日,历时17天。双方的伤亡似无精确统计,但从政府军军医川口武定的《从征日记》中可以略知一二。据称,战斗开始之际官军战死者尚有可供埋葬之地,尔后死伤与日俱增,转运伤员的民夫短缺,只好将死者积集起来。同样,萨军死伤也极为惨重。3月20日,川口武定目击萨军失守的二俣口阵地,但见伏尸塞路,“沟水为之赤”,“仅在百米有余的沟旁,便横尸七十八九”,死者情状,“笔纸难尽”。

田原坂之战,萨军终因兵力单薄、弹药缺乏以及战术拙劣等原因而失利。此一战役关系大局,尽管后来萨军又对官军发动了多次进攻,互有伤亡,但萨军的败局已基本上决定了。

萨军退守人吉

3月初,即田原坂战役正酣之际,陆军大佐高岛鞆之助向山县参军提出建议,另组一军占领八代,切断熊本至鹿儿岛的通路,从背后进击萨军。

高岛建议说:“鹿儿岛人的气质是只知勇猛地前进,而不知后退,唯以突击为主,不善于随机应变。”“彼以鹿儿岛为本,以熊本、八代作为策援,后续部队以至军需的补给,莫不仰仗于此。我若切断彼之所恃人员,军需之根据,岂只减少其后援?”他认为,八代是鹿儿岛至熊本的咽喉,应乘其守备不足加以占领,从背后夹击萨军,“即使一时不能制胜,也可使彼有后顾之忧”。

这一策略,“深得军机之要诀”,于是政府方面采纳了高岛的意见。3月15日,任黑田清隆为参军,并组成“冲背军”。18日,高岛本人奉命从长崎率队出发,为官军别动第二旅团之一部。19日,抵达日奈久海面,“无血登陆”。20日,官军第二联队和警视队也在日奈久以南登陆。八代随即被官军占领,萨军陷入了腹背受敌的被动局面。

3月26日,官军经过整编,决定进军小川。当时,驻守小川的萨军只有第五大队的1,300人(也有2,500人之说),同拥有4千兵力的官军相比处于劣势。31日,萨军作战不利,小川、松桥相继失陷,被迫退至川尻。

4月,熊本镇台与北上的官军取得联系,萨军的困城作战宣告破产。13日,西乡等萨军将领决定退守。16日,全军向木山退却。当日夜晚,西乡在池上四郎等人的随同下退往人吉。21日,官军攻陷木山,萨军再次退却。当日,萨军在矢部召开军事会议,重整部队为九队。名曰:奇兵队、振武队、正义队、行进队、干城队、电击队、常山队、鹏翼队、破竹队。根据桐野利秋的主张,萨军准备把人吉作为根据地,盘踞萨、日、隅三州,以图再举。

《增订西南战史》写道:“人吉为一山间平地,但有险隘四塞的有利地形。萨军若是占而据之,进退甚为便利,且当地富饶,得粮不难,不是没有再举之望。”而纵观全局,此时的萨军毕竟已是强弩之末了。

4月25日,萨军除部分兵力防守矢部外,全军退守人吉。此后,“只知进不知退”的萨军开始了逃难性的行军。萨军将领佐佐友房在《战袍日记》中记载:“上午八时,各队由马见原出发,行至里许,经芋之奥(音译)、旧屋敷诸村、登胡麻山。山重山,路坡险峻,恰如攀壁,一步更比一步高,可谓后人顶着前人攀登。径宽不过尺许,树根、夹石裸露地面,涉羊肠有跨步马鬣之感。若俯视,则悬崖数十寻(每寻六尺)。老树森阴,唯闻远处飞瀑之声,人人心悸骨慄,举步失慎,则将陷为绝谷之鬼。运载行李弹药之牛马,死者不知几许,其险可知也。外加风雨益骤,满山濛濛,咫尺不辨。军中有携眷者,母泣雨、儿涕风,视者凄然,无不泪下。”

萨军进入人吉后,实行全面戒严,“外部要害布置兵力,内部男女无别,制造雷管弹药”,力图再举。对此,山县有朋感到忧虑,他说:“人吉乃是险隘要冲,且粮食充裕,倘若萨军占据此地,养精蓄锐,再张声势,于我之不利,实为难测。”5月10日,政府军指挥官在八代召开军事会议,决定由别动第二、第四旅团专门进攻人吉;另由别动第三旅团从出水海岸直指鹿儿岛;第三旅团进军久木野山之小川内,穿插别动第三旅团的进军路线,冲击大口。此外,还具体地决定了进击人吉的策略。

当时,集结在人吉的萨军号称8千。但由于向宫崎、鹿儿岛、熊本三县出兵,守备人吉的兵力实际大约只有2千,而官军则在万人以上。17日,官军各路由北山地区开始进攻。22日,防守球磨川中游神濑西部的萨军失守,有百余人投降。而后又接连败北,投降者相继增多。《西南记传》称,是时萨军投降者约600人,加上逃亡者达700人。约占号称8千萨军的1/10。

6月1日,官军占领人吉。萨军以为可以支撑二年的设想随之化为飞烟。西乡隆盛、桐野利秋等人在5月29日已分别退至宫崎。尔后,除进入鹿儿岛的部分兵力外,萨军不得不向日向境内退却。

6月23日,官军别动第三旅团攻陷萨军占据的大口,25日进抵城山。是时,进入鹿儿岛的萨军(振武队、行进队),由于募兵不利也转向都城。

7月21日,官军将征讨萨军的本营移驻鹿儿岛,并于24日攻克都城。《西南战史》称,都城陷落,对于萨军来讲,是人吉败北以来的又一重大打击,即使得以控制佐土原、宫崎、高锅、美美津、延冈等要害之地,也无法挽回大势了。

战争的尾声

都城陷落后,萨军一路溃退,宫崎、高锅、美美津也相继失守。时至8月9日,不得不退至延冈。据官方记载,这时的萨军“犹如赢惫丧家之犬”,由于投降者日众,致使“处置亦颇为困难”。

8月14日,官军攻克延冈。次日,西乡亲自指挥全军在延冈北部可爱岳同官军展开最后决战。但此时的萨军已被困在方圆1里开外的夹谷中间,只有以下可供选择的出路了:忍辱负垢、向官军乞降;刀折弹竭、死而后已;拼死突围、以求再举。

17日,西乡决定率军突围,但已是“垓下之概”。西乡言称:“我军穷迫至此,今日之策唯有奋死决战。值此之际,各队欲降者降,欲死者死。士为卒、卒为士,唯任其所欲。”这时,西乡烧毁了起兵以来所携带的各种文件,连同自己的大将服装。有人不解,西乡笑而答称:“今,百事瓦解,皆已无用,付之灰烬,扫我尘垢耳。”当晚12时,西乡隆盛率队登上可爱岳,开始向三田井(今高千穗)方向突围。

8月18日至9月1日,萨军迂回行程百里,又回到鹿儿岛的城山。对此,山县叹道:“半年之征战……忽生一篑之亏”。为防止萨军再次脱逃,官军重新作了军事布置。各旅团在城山周围的要害之地筑起壁垒,挖掘深沟,外加三重、五重乃至六重的竹栏,并以木钉埋插地面,或挖成陷井,日夜派出哨兵警戒,大炮短枪循环射击,“连日一刻不停,实可谓飞鸟、伏鼠也不能过”。

从9月1日起,官军对城山铁桶一般地围困了23天。随同西乡回到鹿儿岛的萨军大约只有370余人,其中带枪的不过150人上下。

西南战争结束后,长崎僧人西道仙曾作诗云:“孤军奋斗破围还,一百里程垒壁间。我剑已折我马毙,秋风埋骨故乡山。”这些诗句,可谓切中了西乡的心境。据称,被困的西乡已把生死置之度外。

24日凌晨4时,官军对困在城山的萨军展开三面进攻。“萨军到处大败,诸垒悉崩,尸积壑谷,血流川野。”《西南记传》称,此日一战,萨军一举被歼,战死者160人,投降者200余人。在溃败之际,西乡等人正在岩崎谷。东方破晓,西乡与萨军将领冒着枪林弹雨,向岩崎谷口的方向退却。同行者有桐野利秋、村田新八、池上四郎、边见十郎太等。及至岛津应吉的住宅门前,流弹击中了西乡的腰腿部位,遂倒伏路旁而不能行进。而后西乡“徐徐跪坐,俨然正襟,遥拜东天”,让别府晋介从背后割下首级,由西乡的从仆吉左卫门将首级埋在折田(正助)和大迫氏住宅中间的竹林中。其他人也相继阵亡。至此,萨军全军覆灭。

上午9时,城山战火平息下来。随后则是一场倾盆大雨,象是有意结束这场恶战一样,洗刷了山谷的污血。

小议西南战争

由鹿儿岛士族发动的这场叛乱,历时200余天。战局连亘丰后、肥后、日向、萨摩、大隅,影响达于九州全域。这是一场自明治维新以来,日本所发生的最大规模的叛乱。据统计,由于这场战乱,官军战死者6,843人;负伤者9,252人,计伤亡16,095人。萨军战死者6,239人,负伤人数不明。

然而,这场由士族发起的战乱,首先殃及的却是农民百姓。据记载,仅在鹿儿岛县厅下的三大区内,被毁民宅便多达9,700余户。此外,在谷中、加治木、饭野、官崎、出水等地烧毁的民房也多以千百计①。又比如2月间,熊本城内曾有一场大火蔓延,军用粮柴化为灰烬。为了对付萨军的进袭,政府守军还曾与民夺食,派遣军吏,各带日本刀,率兵前往各处的民间仓库,不仅米粟,就连油、盐、酒以及柴草也都运至军营。至于拉夫充任军役,更是屡见不鲜。

官军如是,萨军也不例外。为补充兵员,历来视农民为草芥的士族,同样把战死的命运强加在农民身上。战争中,“萨军向诸乡强要兵员与钱粮,首创强制收用家中之铅锡器皿,不应者,‘立即视为仇敌,以军法处置’”。而一度散发的西乡札(纸币)与政府通过滥发纸币,把战争的负担转嫁给人民也同出一辙。这场战争的受难者,归根结底是绝大多数的农民百姓。

日本田中惣五郎在其《西乡隆盛》一书中写道:“西乡的伟大,就在于他没有私心而富于爱情这一点上。他事奉于纯粹的藩主,尽力于国家,爱护农民,并且对朋友、对后生、对父母、对妻子,都奉献以丰富的爱。”照此看来,西乡隆盛成了爱的化身。这种见解究竟有多少赞成者,似难作出精确的统计,但正如《研究西南之役》的作者山下郁夫所说,“战争影响了土民”,“然而对于主张敬天爱人的西乡隆盛来讲,是不能预见的么?”这确是一个令人深思的问题。诚然,不能以一时一事来评论历史人物,但西乡隆盛决定起兵,绝不是出于爱人之心。

再者,西南战争纵有其诱发的导火线,但其根源却在于1873年日本政府内部围绕着征韩问题的分裂(亦称明治六年政变)所反映出来的政治上的分歧。日本学者后藤靖在《士族叛乱之研究》一书中,对西南战争前后的叛乱事件作了综合研究。他认为,明治六年的政变,从现象上说,确是“征韩的是非”问题。但是,其中潜在着以西乡隆盛、板垣退助、后藤象二郎、江藤新平、副岛种臣为代表的征韩派和以大久保利通、木户孝允等人为代表的内治优先派之间的、对于天皇制国家机构和整个政策体系设想的矛盾。这种见解是值得重视的。西乡隆盛从本质上说是一个封建士族的典型,并力图把他在萨摩藩业已实施的、有利于倒幕派下级士族的政治体制扩大到全国;而大久保利通等人的政治设想则是要为日本的天皇制披上近代的外衣,并自上而下地扶植和发展资本主义。这种分歧构成了与西乡等人的政治设想无法弥合的裂痕。西乡挂冠归里之时感到“不适时情”,言称“秦桧多遗类,武公难再生”,以及他回到鹿儿岛之后,立即兴办私学校,纠集士族与政府为敌的根本原因,也正是由于这种政治上的分歧。可见,西南战争的爆发,归根结底是政治斗争的继续。其实质在于是建立一个以倒幕派士族利益为中心的天皇制国家,还是顺应时代的潮流、走资本主义道路的问题。西南战争平息以后,封建士族的武装叛乱基本上停息下来,日本在发展资本主义的道路上加快了步伐。

注释

① 也有记载为5千人的。

① “神风连之乱”发生在熊本县,叛乱的首领是太田黑伴雄等,参加者170余名士族,10月24日起兵杀死熊本县令和镇台司令,次日被镇压。“秋月之乱”发生在福冈县,参加者400余人,不久也被镇压。“萩之乱”发生在山口县,首领是曾任明治政权参议的前原一诚,10月26日发动叛乱,参加者150余人。11月初被平定,前原一诚逃到新澙阴谋再举,但很快便被逮捕处死。

② 1873年9—10月间,日本政府内部围绕着是否出兵朝鲜的问题展开了一场大争论,以西乡隆盛、副岛种臣为代表的“征韩论”者受到了以大久保利通、岩仓具视等人为代表的“内治优先论”者的反对。征韩论者的决策暂时被搁置。为此,西乡等人辞去了政府参议等职务。

① 有关抢夺军火事件,日本记述不一。多谓始自松永高美等人的合谋(见黑龙会编:《西南记传》中1,第218页),山下郁夫的《研究西南之役》也沿用此说。但据川崎三郎《增订西南战史》有关篠原国干的记述,抢夺军火应是篠原国干的指使。

① 关于暗杀西乡之事,日本记述历来有真伪二说(见黑龙会编《西南记传》中1,第86页以下)。山下郁夫的著作持否定说(见《研究西南之役》,第88页及其以下)。

② 这首汉诗收入《西乡隆盛全集》第4卷,第116页,原题为《除夜》。据解说者称,是1873年西乡辞职后的第一个除夕所作。但山下郁夫在《研究西南之役》(第126页)中认为是叛乱前夕所作。

① 据《鹿儿岛百年》一书记载,被毁民房多系放火所致。

相关参考

自从人类显现以来,一向就没有过真正的宁靖,几千年的人类文明史,几乎每一年,甚至每一天就有流血的战争发生。平日作战都是为了好处,好比昔时的日本侵略朝鲜半岛就是为了获得那边的地盘,为了日本国度能有一个更好

日俄战争是怎么爆发的?日俄战争爆发的主要原因是什么?接下来就和各位读者一起来了解,给大家一个参考。1904年日本与俄国之间爆发了战争,在中国的东北地区进行了长达19个月的殊死拼杀,最终以日本的胜利而结

甲午战争失败的原因 中日甲午战争为19世纪末日本侵略中国和朝鲜的战争。它以1894年7月25日(清光绪二十年,日本明治二十七年)丰岛海战的爆发为开端,中国清朝政府迫于日本军国主义的军事压力,至189

随着时光的流逝,自1937年开始的日本全面侵华战争乃至1941年末爆发的太平洋战争这两场动员了日本所有人力物力资源的浩大的对外战争,其原因、过程和结果,对于近现代日本人的精神史究竟具有怎样的意义这样的

随着时光的流逝,自1937年开始的日本全面侵华战争乃至1941年末爆发的太平洋战争这两场动员了日本所有人力物力资源的浩大的对外战争,其原因、过程和结果,对于近现代日本人的精神史究竟具有怎样的意义这样的

将历次战争责任全推给中方《新历史教科书》中把日本与中国之间的历次战争都归咎于中国。关于甲午战争爆发的原因,右翼新教科书称:“清不想失掉最后的朝贡国朝鲜,开始将日本作为敌人。日本进行了日清和日俄两场战争

中日甲午战争为19世纪末日本侵略中国和朝鲜的战争。它以1894年7月25日(清光绪二十年,日本明治二十七年)丰岛海战的爆发为开端,中国清朝政府迫于日本军国主义的军事压力,至1895年4月17日《马关条

甲午战争失败的原因 中日甲午战争为19世纪末日本侵略中国和朝鲜的战争。它以1894年7月25日(清光绪二十年,日本明治二十七年)丰岛海战的爆发为开端,中国清朝政府迫于日本军国主义的军事压力,至189

枣宜会战是抗日战争相持阶段,日本军队驻武汉的第11军对中国第五战区部队发动的一场作战,会战以日军占领宜昌而结束。此次会战,日军虽占领了宜昌,但未能击溃第五战区的主力,而且遭到重创,伤亡1.1万余人。在

三方原之战(日语:三方ヶ原の戦い)是元龟三年十二月二十二日(1573年1月25日)在日本三方原(今滨松市内)爆发的战争,两军的统帅为德川家康和武田信玄。这是武田信玄以上洛(因中国古都洛阳的原因,带