三国魏晋 拓跋宏改革旧俗

Posted 鲜卑

篇首语:愁人苦夜长,志士惜日短。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了三国魏晋 拓跋宏改革旧俗相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

三国魏晋 拓跋宏改革旧俗

拓跋宏改革旧俗

北魏太武帝拓跋焘统一北方,经过三代,传到拓跋宏,他便是历史上著名的孝文帝。

拓跋宏是献文帝的长子,皇兴元年(公元467年)八月生于平城(今山西大同)。五岁时继承皇位。祖母冯太后因他生母去世早,接手抚养,得以垂帘听政。

冯太后受过教育,颇有见识,在朝臣中享有很高的威望。她崇奉汉族文化。孝文帝早年的重大改革,实际上是祖孙二人共同商量的。

北魏官员,此前都没有俸禄,生活来源全靠战争时期掠夺后分赏。太和八年(公元484年)孝文帝开始“班百官之禄,以品第各有差”,对官吏实行俸禄制度。这笔钱从哪里来呢?诏令规定:“户增帛三匹、粟二石九斗。”同时制定了严惩官吏贪污的法律,“赃满一匹者死”。

俸禄制虽然增加了人民的负担,但比起以前放任官吏恣意贪污、抢劫来说,对人民还是有利的,因而遭到一部分官僚的反对。班禄以后,犯赃被处死的官吏达40多人,使北魏吏治出现了新的局面。这是第一项改革的成果。

北魏的豪强地主势力非常强大。有的人为了逃避繁重的赋役,依附豪强大族,成为他们的“荫(yìn)户”。这些“荫户”替豪强地主耕种土地,担负各种奴役,致使“百室合户,千丁共籍”。“荫户”不担任公家的差役,但受的剥削比公赋多一倍。孝文帝为了和豪强地主争夺人口、劳动力和缓和农民的反抗,巩固统治,于太和九年采纳大臣李安世的建议,实行均田制和三长制。

均田制主要内容是:①男子15岁以上授露田(荒地上只能种谷物的田)40亩,妇女减半。为有利轮作,可以加倍授予,但不准买卖。凡年满花甲,或老人去世后,露田即归还政府。男子分桑田20亩,可以永久使用,传之子孙,还可部分出卖。在不适合种桑的地方,男子可分得麻田10亩,妇女减半。奴婢分田与一般农民相同。②在地广人稀的地区,农民可以任意耕种,不受均田令限制。③官吏占有公田的数目,可高于农民的几十倍,但不准买卖。离职时移交给新任的官吏。

与均田制相适应的租调制规定:受田的一对农民夫妇,每年须向政府交帛1匹(种麻的地区交纳麻布),小米2石;15岁以上的未婚男女4人,或有耕牛20头的牧户,交纳租调的数额与一对农民夫妇相同。农民的赋税负担比起过去确实减轻不少。

三长制是一种有别于氏族组织的地方行政机构。它规定5家为邻,5邻为里,5里为党。邻、里、党设一人为长,主要任务是检查户口、征服租调和派遣差役。

与均田制相适应的租调制、三长制的推行,使北魏政权更加巩固。农民有了赖以生存的土地,生产积极性大为提高。在长期战乱中弃耕的荒田被重新开垦出来,农业生产有了明显的恢复和发展。曾经呈现在诗人眼中的“白骨露于野,千里无鸡鸣”的凄凉图景,变成了百业兴盛、人民康乐、各民族融洽相处的祥和景象。

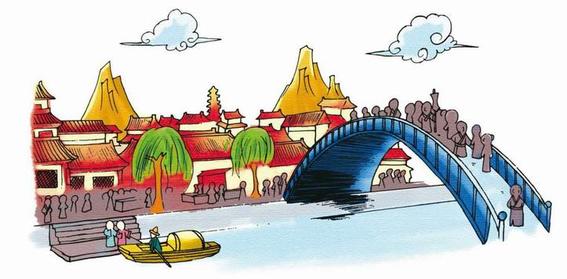

北魏的故都平城和新都洛阳,新建的房屋鳞次栉比,过往的车马川流不息,成了当时最为繁华的商业都市。这是孝文帝第二项改革的成果。

孝文帝推行民族融合政策,为中华民族的形成和发展做出了杰出贡献。这是第三项改革即迁都洛阳和汉化的结果。

北魏定都平城后,南北经济发展不平衡的情况逐渐显露出来。平城一带交通不便,经济比较落后,贵族官僚日益增长的物质要求无法得到充分满足,阶级矛盾和民族矛盾十分突出。特别是北方的柔然部落,时时威胁着京都的安全。孝文帝决心把都城迁到中原腹地的洛阳。这是太和十六年(公元492年)年底,那时他才27岁。冯太后已于太和十四年病逝。

迁都事关国家根基,必须征得大臣和贵族的同意,否则会遭到他们的抵制。

一天,孝文帝把尚书令陆睿和几位担任要职的拓跋氏亲王找来商议。这些人中,既有支持者,也有反对者。

孝文帝沉着面孔,态度严肃。大臣们垂手侍立两旁,不知道发生了什么事情。

孝文帝看看火候到了,这才慢慢开口。他先将大臣们平日的差错数落一番,语气听似缓和,分量却有千钧,吓得大家浑身哆嗦,大气也不敢出。接着,他转过身子,面向着陆睿等人,停了一阵子后,自言自语地说起来:“大家平日总是标榜自己生性耿直。依我看,还不如说是鲁莽。鲁莽是怎样造成的呢?就是不愿学习,因而没有知识,不明事理,我心里十分难受。现在民间读书的人很多。人不是一生下来就聪明的,关键在于愿不愿意学习,愿不愿意进步。我以往搞了一些改革,就是让大家开开眼界,换换脑筋,懂得治国安民的道理。开始,不是有很多人大嚷大叫反对吗?甚至有人对我进行攻击。现在看来,哪一样改革不是有利社稷和百姓的呢?那帮人本应得到严厉的惩处,我没有这样做,目的只有一个,就是留下他们的脑袋,看他们经过学习后是不是有所改变。”

说到这里,他扫视了一下俯首恭听的大臣,接着说:“众卿是否想过,我们长期僻处平城,不能增长见识,学习汉民族和其他各族的长处,那我们凭什么去驾驭他们呢?祖宗开创的千秋基业,不会毁于一旦吗?”

陆睿是个聪明人,很快听出了皇上的弦外之音,连忙附和说:“皇上英明,高瞻远瞩,使臣顿开茅塞。正像陛下说的,汉代大臣金日暺(mìdī),受武帝遗诏,辅佐七岁的昭帝,殚精竭虑,中兴汉室。金日是匈奴人,如果他终生株守漠北,不到长安增长见识,哪会有那么大的本领呢?”

孝文帝听了,连连点头称是。侍立两阶的王公大臣这才恍然大悟。原来皇上七弯八拐,到头来还是为了迁都的事,本想提出非议,一想到刚才的尴尬场面,谁还敢说半个不字呢?

孝文帝抓住火候,趁热打铁,带领鲜卑和汉族大臣,奔赴祖庙,举行祭奠,禀明决定迁都洛阳,祈求祖宗庇佑。接着,当众宣读了迁都洛阳的圣谕。

按照鲜卑的习俗,一旦举行了告祖仪式,事情就算定案,再也不能更改。

尽管那些思想陈旧的大臣心里很不痛快,背后牢骚满腹,但谁也不敢公开出来反对。

北魏国都终于从平城迁到了洛阳,前后只用了40多天的时间。

孝文帝又立即着手改变鲜卑族的旧俗。他强令迁居洛阳的鲜卑贵族及各族官民,一律改穿汉民族服装,都得学说汉话。后来他又做出规定:南下的鲜卑贵族和官员,死后就地安葬,不得移柩平城;鲜卑族改用汉姓,拓跋氏改为元氏,丘穆陵氏改为穆氏,步六孤氏改为陆氏,达溪氏改为奚氏,乙旃氏改为叔孙氏。孝文帝还鼓励鲜卑人与汉人通婚,禁止鲜卑族同姓结婚。他的皇后就是汉人。他还给自己的六个弟弟选娶了汉族女子为妻。

孝文帝推行的改革措施,加快了鲜卑和北方少数民族同汉族的融合过程,促进了我国北方社会和经济的发展。南北朝时期的鲜卑族十分活跃,北朝的五个政权,就有四个是鲜卑族建立的,只有北齐政权为汉人高澄建立。隋唐时期,鲜卑族已经和汉人融为一体了。他们还和匈奴、羯、氐、羌各族人部分或大部分融合。孝文帝拓跋宏成为我国历史上一位具有远见卓识的君主,一位锐意进取、推动了历史前进的杰出政治家。

相关参考

北魏孝文帝拓跋宏是献文帝拓跋弘长子,天安二年(公元467年)八月生于平城(今山西大同),皇兴二年(公元469年)六月被立为皇太子。拓跋宏的母亲李夫人在他被立为太子时被赐死。拓跋宏由祖母冯太后抚养。皇兴

拓跋宏就是我们熟悉的北魏孝文帝,我们都知道孝文帝的政绩是比较出名的,汉化改革足以说明他是一个比较贤明和果断的帝王,但是民族大融合之后我们很多人都比较好奇拓跋宏是哪个民族的?其实北魏孝文帝是南北朝的第六

拓跋宏就是我们熟悉的北魏孝文帝,我们都知道孝文帝的政绩是比较出名的,汉化改革足以说明他是一个比较贤明和果断的帝王,但是民族大融合之后我们很多人都比较好奇拓跋宏是哪个民族的?其实北魏孝文帝是南北朝的第六

拓跋宏就是我们熟悉的北魏孝文帝,我们都知道孝文帝的政绩是比较出名的,汉化改革足以说明他是一个比较贤明和果断的帝王,但是民族大融合之后我们很多人都比较好奇拓跋宏是哪个民族的?其实北魏孝文帝是南北朝的第六

魏孝文帝拓跋宏(467年10月13日-499年4月26日),是献文帝拓跋弘的长子,北魏王朝的第六位皇帝,原名拓跋宏,后改为元宏。杰出的政治家、改革家。即位时仅4岁,公元490年亲政。亲政后,进一步推行

南北朝历史 北魏皇帝拓跋宏,不但大器早成,还厉行改革利国利民

北魏孝文帝拓跋宏是献文帝拓跋弘长子,天安二年(公元467年)八月生于平城(今山西大同),皇兴二年(公元469年)六月被立为皇太子。拓跋宏的母亲李夫人在他被立为太子时被赐死。拓跋宏由祖母冯太后抚养。皇兴

孝文帝之所以要改革政策是因为经济、政治和民族等多方面的原因,所以才不得不开始改革。首先是经济,经济上相比其他时期相对落后,再是政治,因为是少数民族的原因,所以跟中原汉族的政治体制比起来就明显落后,甚至

孝文帝之所以要改革政策是因为经济、政治和民族等多方面的原因,所以才不得不开始改革。首先是经济,经济上相比其他时期相对落后,再是政治,因为是少数民族的原因,所以跟中原汉族的政治体制比起来就明显落后,甚至

孝文帝之所以要改革政策是因为经济、政治和民族等多方面的原因,所以才不得不开始改革。首先是经济,经济上相比其他时期相对落后,再是政治,因为是少数民族的原因,所以跟中原汉族的政治体制比起来就明显落后,甚至

历史人物 拓跋宏简介 孝文帝的简介 孝文帝改革的内容意义主要内容

本名:拓跋宏 别称:元宏 所处时代:北魏 民族族群:鲜卑族 出生地:平城(今山西大同北)www.cha138.com 出生时间:471年9月20日/467年10月13日 去世时间:49