唐朝 鉴真的六次东渡

Posted 公元

篇首语:青春须早为,岂能长少年。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了唐朝 鉴真的六次东渡相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

唐朝 鉴真的六次东渡

鉴真的六次东渡

唐代和尚鉴真为弘扬佛法,立志东渡日本,历时十余年,失败五次之后,在第六次才成功到达,为中日交流作出了重要贡献。为了纪念鉴真,日本人称其为“天平之甍(meng)”,意为天平(日本圣武天皇年号)时期的屋脊(最高峰)。

鉴真俗姓淳于,公元688年出生于扬州,他父亲是一位佛教信徒。鉴真14岁的时候,随父亲进寺拜佛,见佛像庄严,心生感动,决心出家为僧。他父亲见他心志坚定,便没有阻拦。于是他拜在大云寺智满大师门下,法名鉴真。

由于一心向佛,又有名师指点,鉴真学习佛法的进步很快。三年之后,他从道岸律师受“菩萨戒”。又过了两年,他开始云游四方,先到洛阳,又到长安。20岁时,在长安实际寺受“具足戒”。此后,鉴真不断精研佛经之义,对于律宗的研究最为深入。公元713年,鉴真返回扬州,在大明寺宣讲佛法,听他讲经和由他授戒的弟子达4万之多,鉴真也成为了江淮一带佛家的宗师。鉴真还组织弟子抄写了大量的佛经,主持建造了80多所佛寺。

由于大唐的繁荣和开放,日本多次派使者前来中国,很多日本僧侣和留学生也到中国学习佛法和中国文化。公元733年,日本第九次派出遣唐使来中国,随团来访的有两位留学僧人,分别是荣睿和普照。当时唐朝的僧人都以戒律为入道的正法,不持戒的僧人往往被他人看轻。日本虽有律,但是没有具有足够威信授戒的人,所以这两人其实肩负着寻访传戒人赴日的使命。他们在唐朝学习十年后,虽然没有日本使者前来,但他们还是决定早些回国。与他们一起回国的有他们请到的一些高僧:长安安国寺的道航、澄观,洛阳的德清,高丽的如海等。他们随身带着当朝宰相李林甫的哥哥李林宗为他们写的一份文书,找到扬州专司漕运的仓曹参军李凑,命他造船备粮,送他们回去。

这时是公元742年,鉴真正在大明寺为众僧讲律,荣睿、普照前去拜访他,诚心请求说:“佛法流传到日本国,虽有其法,而无传人,请求大和尚东游兴化。”鉴真回答说:“日本历来崇敬佛法,乃是有缘之国。”于是问众僧:“有谁愿应请远行,到日本国传法?”众僧默然,过了一会儿,一位法名祥彦的僧人说:“日本国太远,前去那里要经过茫茫大海,生死难料,我们这些人都修行未果,所以都沉默不敢应。”鉴真说:“此行乃是为传法,怎能惜命,众人不去,便由我去吧。”祥彦说:“大和尚若去,我愿随行。”其他愿去的僧人,包括前面所说的道航、如海等,共有21名。

商议之后,众人一方面在李凑的帮助下造船,另一方面,鉴真、荣睿、普照等人都在既济寺备办干粮,对外宣称是要往天台山国清寺供养众僧。

但是还没出发,却出了事。原来,那位名叫道航的僧人说:“现在我们往日本国去传戒法,所去的都是有学问的大德高僧,像如海这样没有学问的僧人,就不应该去。”名叫如海的和尚很生气,就跑去向淮南采访使班景倩告发说:“道航等僧人造船、备办干粮,是与海贼勾结,准备攻打扬州。”此时的沿海一带海盗猖獗,所以班景倩听了之后很重视,他立即派人到既济、大明等寺,查出干粮,并将荣睿、普照、道航,还有另两名同行的日本留学僧人玄朗、玄法等抓住审问。道航只说他们是要往天台山送功德,因为陆行辛苦,所以才走水路,有李林宗的文书为证,在仓曹参军李凑处。班景倩找来李凑对证,李凑证实其事,并出示了李林宗的文书。班景倩对道航说:“大师并无罪过,只是现在海贼横行,还是不要出海去了。”于是将所造的船没收,其他的东西都还给了僧人,诬告的僧人如海也受到了应有的惩罚。至于四名日本和尚,班景倩上奏至朝廷,朝廷说明确有此人,乃是前来学习的留学僧人,可遣他们回国。玄朗、玄法便回国去了。荣睿、普照因不能带走传戒的僧人,所以并未回国。第一次东渡还没出发,就这样失败了。

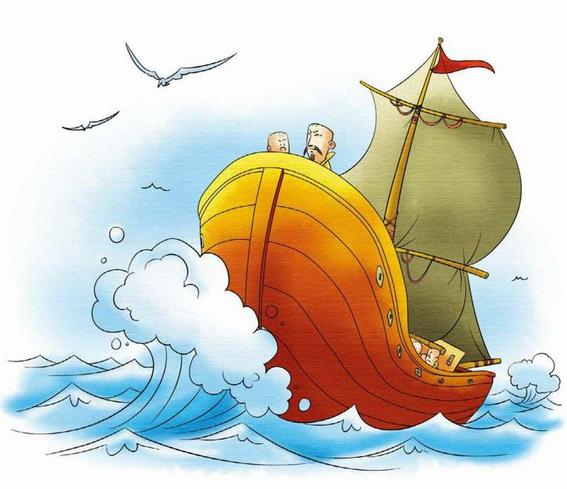

第一次失败之后,荣睿、普照并不甘心,找到鉴真商量。鉴真拿出八千贯钱,从岭南道采访使刘巨鳞那里买了一艘官船,雇了18名船工,又置办了大量的粮食、器具、香料等。一切准备好之后,同行的17名僧人,和雇来的玉匠、画师、雕佛、刻缕、铸写、绣师、修文、镌碑等各种工匠85人,同乘一船,于公元743年底扬帆出海。船行至狼沟浦,被大风浪打破,众人逃上岸来。船修好后,又等了一个月,等天气好转,才再次出海。可是不久船又被风浪打破,众人被困在一个小岛上,淡水和粮食都没了。众人饥渴了三天,待风平浪静,才有白水郎送来水米。又过了五天,有人向明州(今浙江宁波)太守申请,才将他们救出,安置在阿育王寺。第二次东渡又失败了。

第三次鉴真准备东渡,被越州(今浙江绍兴)当地的僧人知道了,他们向官府告发说:“日本僧人潜藏中国,想要引诱鉴真去日本。”官府于是将荣睿抓了起来,遣送杭州。东渡之事只能作罢。荣睿后来假装病死,才得以逃脱。

见江浙一带不便出海,鉴真准备改从福州出发。他带了一众僧人南行,刚走到温州就被截了回来,原来是他的弟子灵佑担心他的安危,请求官府阻拦。鉴真被送回扬州,第四次东渡就此失败。官府还特地下了命令,命众人看住鉴真,“勿令更向他国”。鉴真回去之后,受到僧俗的热烈欢迎,大家纷纷前来庆贺,可鉴真却很不高兴,对灵佑更是没有好脸色。灵佑每天谢罪,谢罪了60多天,又有众人劝解,鉴真才原谅了他。

公元748年,荣睿、普照再次邀请鉴真东渡。鉴真率领僧人14人、工匠水手等共35人由长江口出海。这次他们在东海遇到了大风,一直漂流了14天才看到陆地。上岸之后,他们发现已经到了振州(今海南三亚)。振州那时还很荒凉,鉴真在当地住了一年,为当地带去了中原的文化和医药知识。一年之后,鉴真开始往回走。他穿过现在的海南、广西、广东、江西、江苏等省之地,走遍大半个中国,最后回到了扬州。这一路跋涉甚是艰苦,荣睿病死了,普照辞别了,弟子祥彦坐化了,鉴真的眼睛也瞎了。第五次东渡再次宣告失败。

公元753年,日本遣唐使藤原清河来到扬州,他久闻鉴真大名,再次邀请鉴真出海。鉴真这时已经65岁了,且双目失明,但他东渡之心仍很坚定。鉴真的出使并没有得到朝廷的允许,所以他先秘密乘船至苏州黄泗浦,在那里搭上了日本国的使船。与他同行的有24人,其中僧尼17人,普照也从余姚赶来,与他们会合。经过一个多月的航行,鉴真终于到达日本。当时与鉴真一同出海的还有另一位著名的中日交流使者阿倍仲麻吕(汉名“晁衡”),他曾在长安留学,入过国子监,中过进士,与当时很多的文人如李白、王维等都私交甚好。但他乘坐的那艘船却在出海之后遇到风暴,与其他船只失去了联系。大家都以为他已经遇难,李白还专门写了一首诗纪念他:“日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶。明月不归沉碧海,白云愁色满苍梧。”其实晁衡并没有死,而是又回到了中国。两年之后,他又到了长安,他的旧时好友都非常高兴。此后,晁衡就一直留在中国为官,历仕玄宗、肃宗、代宗三朝,最后死于长安,终年73岁。那位遣唐使藤原清河与晁衡同船,也返回唐朝,最后也死在中国。由此可见,鉴真最后的这次东渡其实也并不容易,其中有幸运的成分。

上岸一个多月之后,鉴真抵达日本首都奈良,在那里受到了热烈的欢迎。鉴真在奈良东大寺设立戒坛,为日本皇族和僧人等400多人授戒。公元756年,日本天皇封鉴真为大僧都,总理全国僧佛事务。两年之后,鉴真卸任,被尊称为“大和上”,接受尊敬供养。759年,鉴真仿大明寺格局建造唐招提寺,至今仍存,被称为日本国宝,对日本的建筑文化有重要影响。鉴真东渡,带去了很多的佛经、佛像、佛具等到日本,虽然双目失明,但他还能凭借记忆校订佛经,用嗅觉辨别草药。他留下一本名为《鉴上人秘示》的医书,促进了日本医学的发展。

公元763年,鉴真在唐招提寺内圆寂。为纪念他对中日文化交流作出的巨大贡献,他的弟子为他塑了一具干漆坐像,供奉在唐招提寺内。这具坐像至今仍存。

相关参考

鉴真为何东渡日本:鉴真和尚中国唐朝僧人,律宗南山宗传人,日本佛教律宗开山祖师,著名医学家。在传播佛教与盛唐文化上,有很大的历史功绩。那么鉴真为何要六次东渡日本呢?唐代的鉴真和尚(688~763),是扬

为何东渡:和尚中国唐朝僧人,律宗南山宗传人,佛教律宗开山祖师,著名医学家。在传播佛教与盛唐文化上,有很大的历史功绩。那么鉴真为何要六次东渡呢?> 唐代的鉴真和尚(688~763),是扬州大明寺住

中日两国是一衣带水的邻国,两国人民的友好关系源远流长,犹如一枝艳丽的花朵常开不谢。在我国历史上,许多人都为发展中日友好关系作出过贡献,其中,最突出的则是鉴真。鉴真(688—763),唐朝高僧,扬州江阳

中日两国是一衣带水的邻国,两国人民的友好关系源远流长,犹如一枝艳丽的花朵常开不谢。在我国历史上,许多人都为发展中日友好关系作出过贡献,其中,最突出的则是鉴真。鉴真(688—763),唐朝高僧,扬州江阳

鉴真东渡日本影响:鉴真和尚中国唐朝僧人,律宗南山宗传人,日本佛教律宗开山祖师,著名医学家。在传播佛教与盛唐文化上,有很大的历史功绩。鉴真大师六次东渡日本所带来的影响有那些?佛教方面鉴真东渡的主要目的是

鉴真东渡日本影响:鉴真和尚中国唐朝僧人,律宗南山宗传人,日本佛教律宗开山祖师,著名医学家。在传播佛教与盛唐文化上,有很大的历史功绩。鉴真大师六次东渡日本所带来的影响有那些?佛教方面鉴真东渡的主要目的是

东渡影响:和尚中国唐朝僧人,律宗南山宗传人,佛教律宗开山祖师,著名医学家。在传播佛教与盛唐文化上,有很大的历史功绩。鉴真六次东渡所带来的影响有那些?> 佛教方面鉴真东渡的主要目的是弘扬佛法,传律

近日,海南海洋文化研究会成立,征集相关论文,在所列举的论题中,多方涉及,却忽略对海盗现象的考究。在海南的海洋文化中,海盗故事和他们所埋藏的宝藏一样,被时光罩上了一层神秘的面纱,沉淀到了历史的角落。其实

近日,海南海洋文化研究会成立,征集相关论文,在所列举的论题中,多方涉及,却忽略对海盗现象的考究。在海南的海洋文化中,海盗故事和他们所埋藏的宝藏一样,被时光罩上了一层神秘的面纱,沉淀到了历史的角落。其实

鉴真和尚是中日文化交流的使者,他历经千辛万苦,六次东度日本,把中国的佛教、建筑、雕塑和医药学等知识介绍到日本,为中日文化交流做出了重大的贡献。著名诗人郭沫若为表达对他的敬仰之情,曾写下了这样一首诗:“