宋朝 北宋哲宗赵煦皇后孟氏

Posted 太后

篇首语:树高千尺有根,水流万里有源。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了宋朝 北宋哲宗赵煦皇后孟氏相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

宋朝 北宋哲宗赵煦皇后孟氏

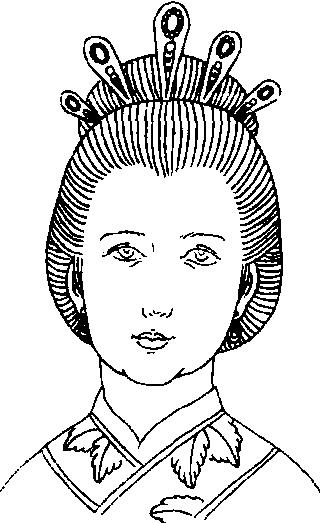

哲宗赵煦皇后孟氏

她为人谦谨,却在北宋末年的政治风浪中戏剧性地经历了三起二落的浮沉; 她才能平庸,却在南宋之初的重大事件中神明似的扮演了举足轻重的角色。祸,福之所存; 失,得之所在,道学哲学中的这个辩证法真谛,在她的身上得到了淋漓尽致的体现。她就是宋哲宗的第一任皇后孟氏。

元祐七年(1092),赵煦17岁,高太后觉得应该给他立一个皇后了,就物色了百余名世家少女入宫备选。高太后最先看中的是仁宗时战功卓著的大将军狄青的孙女,门第显赫,年龄也合适,美中不足是庶出过继来的,有人觉着狄氏不是嫡生,名分不正,高太后只得放下这头。另有眉州防御使兼马军都虞侯孟元的孙女,虽比赵煦大了接近5岁,在闺范礼节方面也懂得不多,但端淑幽娴,生得文静,高太后和向太后都很喜欢她,便亲自教她妇道礼仪,就连倒着走、侧着行都手把手地教。孟氏更是使出浑身解数苦学勤练,不长时间就做得娴熟自如了,举手投足无不优雅中度,高太后和向太后欣赏着自己的教育成果,啧啧称赏,很是满意。四月间,高太后遂对大臣们说: “孟氏能执妇道,可以正位中宫。” 命翰林学士起草制词。为了把婚事办得隆重热闹,高太后觉着近世礼仪过于简略,命翰林、台谏会同礼官议定一套正规的册皇后的六礼仪制。主持六仪的使者班子也很快组建完毕,成员都是些位高权重的大臣: 尚书左仆射吕大防、同知枢密院事韩忠彦,担任正副奉迎使; 尚书左丞苏颂、签书枢密院事王岩叟担任正副发册使; 尚书右丞苏辙、同知大宗正事赵宗景任正副告期使; 判大宗正事高密郡王赵宗晟、翰林学士范百禄任纳成使; 吏部尚书王存、代理户部尚书刘奉世任纳吉使; 翰林学士梁焘、御史中丞郑雍任正副纳采问名使。举行册礼大典的日子,也经过慎重研究,太史局查阅大量历史文献,议定五月十六日是个黄道吉日。但在道教理论中,五月十六是天地交合之日,夫妇应分居别寝,违犯者必折寿早死,所以民间都把这天当作忌日。太史局辩驳说: 皇帝和皇后一乾一坤,像天地一样,正应该在这一天交合。可是皇太妃朱氏以及赵煦本人仍对此心存忌讳,高太后出面裁决: 那只是民间的陋俗,并非典礼所载,不足为训。最后还是把大喜之日定在了五月十六日。

这天,赵煦御文德殿册立孟氏为皇后。在高太后的直接安排下,大婚典礼盛况空前,只见卤簿仪仗导舆簇拥,百官宗室列班拜迎,笙乐喧天,钟鼓和鸣。人们脸上无不漾溢着欢欣喜悦,唯独小皇帝赵煦看到孟氏姿色平平,明显地流露出了不很满意的神情。高太后瞧在眼里,料知会有麻烦,当场语重心长地对赵煦说: “得贤内助,不是小事。”过后想想,觉着很是块心事,便叹息自语: “皇后贤淑,只恐福薄,将来国家有事,她怕是要担当其祸了。”

果然,新婚不久,皇帝和皇后不太融洽的关系就暴露出来了。当年十一月,赵煦前往南郊祀天,苏轼担任卤簿使,正行进间,前面路上突然出现了十余辆红伞青盖的牛车,不避仪仗挡住去路。苏轼派御营巡检使上去查问,看看谁如此大胆无礼,原来是皇后和高太后的女儿韩魏国大长公主。当时御史中丞李之纯任仪仗使,苏轼说: “中丞的职责是讽谏肃政,此事不能不报告太皇太后。” 李之纯怕得罪人,不敢言,苏轼就在车中草拟了一道奏疏。赵煦见皇后和大长公主不把他放在眼里,胆敢争道,很是气愤,立即派人骑马把奏疏呈给了高太后。第二天便下诏整肃仪卫: 凡皇帝出行,自皇后以下皆不得“迎谒” 。一年后,孟氏生下个女儿,唤作福庆公主。此时赵煦已另有所爱,与孟氏就更见疏远了,孟氏只得与女儿厮守空房,真个是 “朱颜未衰恩先断,斜依纱笼熬天明” 。然而,即使这样的日子孟氏也没有安安静静地过上几天。

赵煦宠爱的是一个姓刘的美女,此人恃宠成骄,泼性十足,挖空心思要把孟氏整倒,自己好取而代之。绍圣三年(1096)九月间,福庆公主生了病,多方医治不见好转,孟氏心焦如焚。孟氏的姐姐颇懂医道,以前曾治好过孟氏的急症,故能出入宫禁。她见公主用药无效,着急之下,便拿来了道士治病的符水。孟氏吃惊地说: “姐姐不知道宫中禁严,与外间不同吗?” 连忙命人把符子收藏起来。等赵煦难得来看望女儿时,孟氏向他详细解释了事情的原委。赵煦说: “这也是人之常情,不必大惊小怪。”孟氏当着他的面把符子烧掉。刘氏却抓住这个把柄,四处造谣,说孟氏在搞符咒厌魅,而且派人把殡葬死人用的纸钱偷偷撒在福庆公主的床边。没几天,福庆公主病死,孟氏还没有从丧女的悲痛中挣脱出来,一场横祸就降临到了身上。

孟氏的养母听宣夫人燕氏、尼姑法端与供奉宦官王坚做佛事为孟氏祷祠祈福。刘氏又添油加醋地报告了赵煦,诬称孟氏如何如何居心险恶,说用道符是在诅咒赵煦,做佛事是为了把五月十六日结婚触犯忌讳而可能招致的折寿灾祸免除掉,并把灾祸集中到赵煦头上。赵煦大怒,即命入内押班梁从政、勾当御药院苏珪,到皇城司立案审查。在刘氏指使下,他们逮捕了30余名宦官、宫女,严刑拷打,有的被折断肢体,有的被割掉舌头,几经折腾,构成冤狱。赵煦又命侍御史董敦逸复审,只见宦官、宫女们被陆续带上堂来,都是气息奄奄,没一个能说出话来的。董敦逸颇觉疑惑,秉笔难下,刘氏的亲信郝随等人就向他施加压力,威胁恫吓他。董敦逸畏祸及身,只好将原案奏呈上去。赵煦立即降诏说: “皇后孟氏旁惑邪言,阴挟媚道,废居瑶华宫,号华阳教主,玉清妙静仙师,法名冲真。”

诏令一公布,立刻在朝廷上激起了轩然大波,不少臣僚上书劝谏。殿中侍御史陈次升说: “所治之狱,不经过司法部门,虽说曾追验佐证,却事迹秘密,朝廷之臣都不知道,百姓更惶惑奇怪。臣以为自古推鞫狱讼,皆付处庭,从来没有宫禁自治,将是非高下交给阉臣之手的。陛下见到的只是白纸黑字的案牍罢了,岂知罪情的虚实?万一冤滥,必为天下后世讥笑。请求陛下亲选在庭侍从或台谏官公正不阿之人,另行审察,以明实情。”后来董敦逸也说: “皇后之废,事出有因,情有可察。诏下之日,天为之阴翳,这是天不欲废之; 人为之流涕,这是人不欲废之。臣曾复审狱事,恐怕要得罪天下后世了。”赵煦暴怒,欲加重贬,宰相曾布说: “陛下本因宫禁重案,出于宦官推治,所以才命敦逸录问,今若贬之,怎能取信于中外?”赵煦只得作罢,同时他也觉得如此神秘轻率地废掉皇后毕竟难以服人,后来想起,多少有些悔意,不由叹了一声: “章惇坏我名节。” 原来,孟氏被废,除感情问题外,还有一层政治原因。当时以章惇为首的变法派大臣在重新得势后,一方面力主诏述,恢复新法,另一方面对元祐时期在任的大臣极力打击,务求斩草除根。孟氏是高太后所立,又为高太后所厚爱,万一将来她像高太后一样有预政临朝之时,则元祐大臣未必不卷土重来。正是出于这种目的,章惇等人才坚决支持废掉孟氏。

瑶华宫听名字似乎像远离尘世的仙楼琼阁,实际是坐落在汴京街坊内只有几间破屋的一处小院子。孟氏一夜之间从皇后的宝座上跌落到这里,日常生活都受到了严密的监视,没有人敢同她来往; 门前冷落,四壁肃然,茕茕孑立,形影相吊,生活寂苦凄清,连普通庶人的自由都没有,真个是求为长安一布衣亦不可得了。有趣的是就连平日在瑶华宫周围走街串巷的小商贩们的叫卖声都受她连累变了腔调。汴京城里卖熟食的小商贩,向来好喊一些奇怪诡异的话,以便吸引顾客,曾有一个挑着担子卖环饼的,并不明说卖的是什么东西,专好长叹一声,说: “亏就亏了我吧。” 意思是卖的价太便宜,甘愿连本都亏进去。这人每逢来到瑶华宫附近,总要放下担子扯开嗓门连叹带喊吆喝一阵。派在此地负责监视的开封府的公差误认为他是在替孟氏喊冤,竟不由分说拖到衙门狠揍了100大板。从此以后,这个小贩再到这里就改口喊: “待我放下歇歇则个。” 从这个小贩的叫卖声中,就可以想到孟氏此时的处境了。

过了4年,赵煦病死,徽宗赵佶即位,向太后垂帘听政,朝廷上再次出现了类似元祐的政治气氛。有个名叫何大正的太学生,上书为孟氏鸣冤叫屈,向太后早就对孟氏的遭遇不满,就借着这个引子在元符三年(1100)五月诏令接孟氏回宫,恢复皇后位号,因这时刘氏已称为元符皇后,孟氏就被称作元祐皇后。在孟氏和刘氏之间,向太后一直是向着孟氏的,她对曾布说: “孟氏本出自士族,她的母亲就是王广渊的女儿。当初聘为皇后时,我就曾与太皇太后亲手教过她妇礼,其他各个地方也都不是那刘氏能比得上的。”于是在两人礼节名分的安排上,向太后便有意抬高孟氏,令刘氏见到孟氏要先拜,然后孟氏回拜。到八月份安葬赵煦时,也由孟氏陪奉灵柩西行,只让刘氏迎接虞主①。同时为了避免两人见面尴尬,命令除了大礼圣节宴会外,两人都不须参加。

岂料,孟氏恢复位号刚刚两年,政治气候又一次发生了变化: 赵佶改元“崇宁” ,即崇尚熙宁之意;韩忠彦、曾布被排挤下台; 大奸臣蔡京当上了宰相,对元祐大臣进行严酷的打击。孟氏的地位再次受到了冲击,昌州判官冯澥首先上书说不应该恢复孟氏的位号。紧接着御史中丞钱遹、殿中侍御史石豫、左肤交章论列,说: “韩忠彦、曾布听信一个布衣何大正的狂言,复立瑶华宫废后,这是掠流俗之虚美。当时议论就已汹汹,就连远方小臣都至阙上书,忠义激切,坚决反对。现在应断以大义,不要受流俗非正之论的牵制,有累圣朝之德。”蔡京和执政大臣许将、温益、赵挺之、张商英都支持台谏官员的论调,元符皇后刘氏也从旁煽风点火,赵佶遂于崇宁元年(1102)十月再废孟氏,赶回瑶华宫,名号改为希微元通知和妙静仙师。所有参与复立孟氏活动的官员皆被治罪,韩忠彦、曾布被降职,李清臣被追贬为雷州司户参军,黄覆贬为祁州团练副使,翰林学士曾肇、御史中丞丰稷、谏官陈瓘、龚夬等17人被安置到远僻州县。

以后的20多年间,孟氏一直在瑶华宫过着凄清的日子。靖康元年(1126),瑶华宫被一场大火烧毁,她迁居到延宁宫,不久延宁宫又发生火灾,她徒步回到了位于大相国寺前面的弟弟孟忠厚家居住。靖康二年(1127),钦宗赵桓与近臣商议,欲再次把她接回宫廷,尊为元祐皇后,诏令还没来得及下达,汴京就被金兵攻陷。塞翁失马,焉知非福。想不到庶人的身份反而奇迹般地保全了孟氏,使她不但幸免了被金兵俘虏北去的灾难,而且在以后的岁月里享受了至高无上的荣耀。

靖康二年二月,金人废掉赵佶、赵桓两个宋朝皇帝,册立原先力主投降求和的宰相张邦昌为伪楚皇帝。除了王时雍、范琼等几个卖国奸臣乐意为金人和张邦昌效劳外,宋朝的官员、军民都反对他,就连张邦昌本人也心虚胆战,不敢称孤道寡,见百官只自称“予”,手诏称 “手书” ,不敢改年号。四月,金兵押着赵佶、赵桓及宋朝的所有后妃、皇子、皇女、皇孙、宗室、外戚、近臣总共3000多人撤退北去,只有孟氏因被废,康王赵构因出使在外,幸运地留了下来。赵构在河北就任天下兵马大元帅,手下有8万余兵。张邦昌只得到几个人支持,更加孤立。尚书右丞吕好问对张邦昌说: “相公真想当皇帝吗?当初人们只不过是畏惧女真兵威罢了,谁肯真心拥护你?现在女真已走,康王在外,元祐皇后在内,这是天意不亡大宋,你只有迎回元祐皇后,请康王早正大位,或许才会转祸为福,保全性命。” 张邦昌早已吓得要死,当即同意,把孟氏从弟弟家迎接到延福宫,尊为宋太后,同时派谢克家把 “大宋受命之宝” 的玉玺送给赵构。监察御史马伸上书要求张邦昌脱下皇袍仍当宰相,国事全听从孟氏的命令,张邦昌赶忙照办,只当了33天伪皇帝就滚下了台。十一日,孟氏登内东门小殿垂帘听政,接受群臣朝拜,派尚书左丞冯澥去济州迎接赵构,接着降手书请赵构即位。五月初一,赵构使用孟氏送来的圭宝、乘舆、服御,在南京(今河南商丘)即皇帝位,建立南宋,改元建炎。当天孟氏在汴京撤帘,赵构尊她为元祐太后。尚书省说“元”字犯孟氏祖父孟元的名讳,赵构又改尊她为隆祐太后。

八月二日,孟氏离开生活了56年的开封故乡,踏上南去流亡的路途,她当时怎么也想不到,这一走竟成了与故乡的永远诀别。赵构害怕金兵,不敢抗金,从南京跑到扬州,又跑到镇江,最后跑到杭州。孟氏只好随着他南逃,于建炎二年(1128)十二月到达杭州。南宋小朝廷在这里脚跟还没有站稳就发生了一场惊心动魄的兵变,孟氏被裹胁进变乱之中,经受了又一次严峻的政治考验。

建炎三年(1129),赵构迫于朝野舆论,将奸臣黄潜善、汪伯彦罢相,三月初,任命朱胜非为宰相,王渊主持枢密院。王渊原任御营都统制,伙同黄、汪二人主张逃跑; 又有宦官康履等人横行霸道,作恶多端,都激起了军民百姓的强烈愤慨。将官苗傅、刘正彦等人见张浚、韩世忠、刘光世诸大将都领兵在外,杭州城内兵少将寡,就利用军民的不满情绪,打着为民除害的旗号,与将官王世修、张逵、王钧甫、马柔吉等人密谋,凭借王钧甫的“赤心军” ,策动兵变。三月九日,是神宗赵顼的忌辰,百官入朝行香,苗傅命王世修在城北桥下埋下伏兵,把退朝路过的王渊拖下马来,宣称他勾结宦官谋反,砍下他的脑袋。接着包围了康履的住宅,康履不在,苗傅、刘正彦就挑着王渊的脑袋领兵杀到了行宫门外。杭州知府康允之闻变,忙率属官叩开宫门,请赵构登门楼宣谕军民,百官也跟随上楼。赵构扶着槛杆问苗、刘二人为何如此,苗傅厉声说: “陛下信任宦官,军士有功者不赏,勾结宦官者却立得美官; 黄潜善、汪伯彦误国,仍未流放; 王渊遇敌不战,首先渡江,只因讨好康履就官升枢密。臣立功极多,只当了个远方团练。我们已杀死王渊,还请斩康履以谢三军!” 赵构说这些人可以流放海岛,你们应与士兵回营。苗、刘说: “不杀康履,决不回营!” 赵构无奈只好派人逮捕康履,从清漏阁厚厚的灰尘中把康履搜出,苗傅立即在楼下将他腰斩,脔割其肉,割下脑袋与王渊之头挑在一起。赵构又当场任命苗傅、刘正彦为御营都统制,令他们回营。苗傅却说: “陛下不该即大位,假若钦宗归来,如何安排?”赵构让宰相朱胜非缒城而下,曲意解释。苗傅提出请隆祐太后同听政,并遣使与金人议和,赵构应允,当即下诏请孟氏垂帘听政。苗傅等仍不罢休,又说: “自有皇太子可立,何况道君皇帝时已有先例。”朱胜非上楼禀报,赵构愣了半晌,慢慢地说: “我可以退位,但需太后下令。” 接着就派人去请孟氏。当时仍是春寒料峭,门楼上没帘帷,北风起劲地吹,赵构坐在一张竹椅上等着。

孟氏早已听到了兵变的消息,正六神无主间,忽有人来请,慌忙坐上一乘黑竹肩舆,在4名老太监陪同下来到楼前。赵构不敢再坐,起身站在堂柱旁边。苗、刘向孟氏下拜,说:“如今百姓无辜受害,肝脑涂地,请太后主张。” 孟氏说:“道君皇帝任用蔡京、王黼,更革祖宗之法,童贯又妄起边衅,所以招致金人之祸,与当今皇帝有什么关系?况且皇帝圣明仁孝,并无失德,只因被黄潜善、汪伯彦所误,已将他们窜逐了,你们难道不知吗?” 苗傅说: “臣等商议已定,必欲太后为天下主,奉皇子为帝。”孟氏急得快要哭出来似的,说:“今强敌在外,让我一个妇道人家抱着个三岁小儿决事,如何号令天下?敌国闻知,岂不更加轻侮?”刘正彦等又哭又闹,并对众人喊道: “太后既然不允,我们就该引颈受戮!”遂摆出脱衣的架式。孟氏忙上前把他劝住。苗傅威胁说: “将士们从早晨至今仍没吃饭,事久不决,怕有大变。”孟氏没了主张,眼巴巴地看着朱胜非说: “今日正须大臣决断,相公为何不发一言?”恰好有人从楼上下来,对孟氏说: “皇帝令臣奏知太后,已决意听从苗傅的请求了,请太后宣谕。”孟氏不许,返身走进宫门,苗、刘等人更加出言不逊。

赵构说: “今日之事,看来我非得退位不可了。” 朱胜非哭着说: “逆谋到了这等地步,臣备位宰相,论义当死,请允许我再出去诘责二贼。” 赵构说: “他们已杀王渊,若再杀你,我不更无可奈何了吗?” 于是屏退左右,贴在朱胜非的耳朵上说: “我与你利害相同,当为以后打算,若将来事有不成,再死未晚。” 两人嘀咕一阵,由朱胜非向苗傅提出了四个条件: ①尊敬皇帝应像钦宗对道君皇帝一样,供奉之礼,务极丰厚; ②禅位之后,诸事皆听太后及嗣皇安排; ③降诏完毕,将士立刻解甲回营; ④禁止军士抢劫、杀人、放火。如遵依约束,就降诏退位。苗傅等人齐声高喊: “同意!” 赵构就坐在竹椅上亲笔写下了自己退位,皇子赵旉继位,请太后垂帘听政的诏书。宣布完毕,苗傅等人喊着 “天下太平了!” 呼啸退去。

赵构下楼徒步回到后宫,把朱胜非请到后殿,孟氏已在那里哭了好半晌了。赵构说: “康履欺负诸将,甚至让他们马前唱喏。有时高坐赤脚,让诸将站在面前,这都是招祸之事。但最终怎么办才好?”朱胜非说: “王钧甫是苗、刘的心腹,刚才我听他说 ‘二将忠直有余,学识不足’ ,这正可以为以后打算创造条件。” 赵构说; “我明晨就不出朝了,请太后御殿。” 朱胜非说: “明天应宣布大赦,他们杀了人,又胁迫皇上,肯定希望赦免。” 又说: “按老规矩,母后垂帘,应有二人同时奏对,但我若有不能写在纸上的事,岂能让别人听去?还须降旨,因时事艰难,允许臣僚独自奏对。”孟氏问: “他们不会怀疑吗?” 朱胜非说: “可以先从苗傅开始,每天召一名叛党上殿,以消其疑。” 朱胜非退下后,孟氏的心情多少平静了一些,对赵构说: “幸亏让他当宰相,若黄、汪在位,事情怕是更不可收拾了。” 当晚,赵构迁居显忠寺。

第二天,孟氏与赵构年仅3岁的儿子赵旉垂帘听政,颁布大赦令,称赵构为睿圣仁孝皇帝,显忠寺改名睿圣宫,只留宦官15人,其余全部发配到诸州编管。

镇守在外的大将张浚、韩世忠、吕颐浩等接到赦诏,料知朝廷有变,密谋起兵勤王。孟氏按朱胜非的计策,首先把叛党稳住,天天召一名叛党成员上殿奏对,每逢接见苗、刘时总要好言劝慰,果然打消了他们的疑心,哄得他们十分高兴。接着朱胜非设计分化瓦解苗、刘之党。他请来王世修,说: “国家艰难,正是英雄建功立名之秋。古人见机而作,能变乱为治,转祸为福,在于反掌之间,你也有意于此吗?” 王世修高兴地说: “我本无意从军,朝廷若有所任用,正是我所期望的。”朱胜非说: “普通官职,只能授给平庸之士,你若能奋身立事,即使执政之官也可得到。”王世修更喜,于是经常向朱胜非透露苗、刘的动静。

苗傅想改变年号,刘正彦想迁都建康(今南京)。朱胜非对孟氏说: “金人就在江北,沿江没有设防,怎能迁都?” 孟氏说: “但如何拒绝他呢?” 朱胜非说: “太后只要把其奏状批转中书,臣等自有话说。” 孟氏不放心,叮嘱说: “这是第一次与他们议事,一定要谨慎。”朱胜非说: “臣近来观察二贼,愚蠢而无英气。王钧甫、王世修都有后悔的意思,可以以利诱之,拉他们过来。二贼手下有的小校开小差逃跑,他们已没有多大力量,皇上复辟已有眉目了。”孟氏说: “可是这二件事若全不听从,难免他们会生疑。年号比较容易,就暂且按他们说的办吧。” 遂降诏改元明受。

当初苗傅听说韩世忠在秀州准备起兵,就把他居住在杭州的妻子梁氏及儿子韩亮扣押起来当人质。朱胜非对苗傅说:“太后说可以利用这两个人去抚慰诸大将,让他们安心。” 苗傅不知是计,表示同意。朱胜非高兴地说: “二贼果然没有什么学识。” 孟氏召见梁氏,封为安国夫人,赏了很多财宝,拉着她的手说: “国家不幸,需要太尉救驾,令他快来。” 梁氏骑马驰去,一天一夜就到了秀州。

韩世忠、张浚、吕颐浩等很快各自率兵向杭州杀来,苗、刘等人慌了神,急得像热锅上的蚂蚁似的。吕颐浩乘机把他们请到都堂,劝他们上书请赵构复辟。二人迫于形势,无话可说。朱胜非就使王世修起草好奏章,持回军中,凡准备将以上的军官都签了名,进呈给孟氏,孟氏高兴得手舞足蹈,说:“我完成任务了!”朱胜非又请来翰林学士张守、李邴连夜赶写百官奏表。不大功夫,按老套路需要的三奏三答,皇太后的手诏及复辟的赦文都起草好了。

四月初一,孟氏垂帘,百官朝见,朱胜非按事先计划好的程序首先奏道: “臣等召苗傅、刘正彦到都堂,谕以今国家多事,干戈未弭,防秋在即,睿圣皇帝应还尊位,总万机,苗傅等一皆听从。”孟氏诏曰: “甚合我心,可依所请。”朱胜非乃率百官呈上第一表,请赵构还宫,赵构不允。经过了例行的三奏不允之后,赵构答复说: “太后垂帘,当共图国事; 不然,不敢独当。” 然后回到宫中,与孟氏一同垂帘见群臣。第二天,勤王兵在城外击溃叛军的阻击,苗傅、刘正彦连夜出逃,后相继被歼。韩世忠、刘光世、吕颐浩、张浚勤王之兵入城。四日,孟氏撤帘。她好容易熬过了这场惊心动魄的变乱,紧接着又再次踏上了颠沛流离的路途。

赵构去建康部署防秋,孟氏随后也到。自从南宋建立之后,金兵每年秋天都要大举南侵,春暖后退兵歇夏,成了规律。这年,兀术任统帅,又领兵杀过来了。赵构虽表面上说要死守建康,但心里怕得很,布防的事没讨论妥当,就急不可耐地寻找起了退路。他自己打算逃往东南海滨,却安排孟氏和后宫嫔妃向西南去洪州(今南昌),公开说是为了让孟氏更为安全些,实际是想分散一下金兵的注意目标。八月,孟氏在滕康、刘珏、杨惟忠等人率领的1万军队护送下,乘船离开建康,向洪州退去。经过落星寺时,船翻,宫女淹死十几人,只有孟氏的坐舟安然无恙,不久到了洪州。大臣们向赵构说: “金兵若从蕲州(今湖北蕲春)、黄州(今湖北黄冈)一带渡江,陆行二百余里即可到达洪州。” 赵构也怕孟氏有什么闪失不好交代,就派刘光世屯兵江州(今江西九江)设防。刘光世却不作防备,天天摆宴吃酒。十月底金兵从黄州顺利渡过长江,果然经大冶县(今属湖北)向洪州杀去。滕康、刘珏慌忙保着孟氏逃往吉州(今江西吉安)。金兵跟踪追击,孟氏顾不上喘息,乘船连夜再向南跑,黎明前抵达太和县(今江西泰和)。船夫耿信叛逃,杨惟忠率领的1万扈卫兵四散而去,当了土匪,随带的数百万内藏金帛全被劫掠盗走,宫女也失踪了160人。孟氏身边只剩下不到100人。金兵已追到太和,孟氏和赵构的潘贤妃舍舟登岸,雇农夫用小轿抬着走山路跑到了虔州(今江西赣州)。

这时,虔州的府库资财早已被人抢掠一空,孟氏等人寄居的州衙也是破弊不堪。卫兵得到的给养只是一些不能流通的薄片粗劣小铜钱,拿到市上买不到东西,与百姓争斗起来,竟四处放火抢劫,大大激起民愤。当地土豪陈新率众包围州城,滕康、刘珏、杨惟忠根本制止不住。幸亏杨惟忠部将胡友领兵从城外击败陈新,民众才退走。赵构乘船在海上躲避了一段时间,在兀术金兵北退之后回到陆地,住在越州(今绍兴)。惊魂甫定,这才想起了孟氏,以为她已跑到了闽、广,派人四下打听,得知仍在虔州,就命中书舍人李正民前来拜谒。赵构又对大臣说: “我起初并不认识太后,自从迎到南京,她爱我就像亲生儿子一样。今太后在数千里之外,兵马惊扰,应该快点接回来,满足我早晚眷恋之心。”于是遣御营都统辛企宗来虔州迎接孟氏。建炎四年(1130)八月,孟氏到达越州,赵构亲自到行宫门外迎接,遍问所过之处官吏施政的情况,孟氏性情谨慎,一件事都没告诉他。

从此孟氏算是结束了动荡不宁颠沛流离的生活,在宫中当着太后,可以安安静静地贻养天年了。长期沦为庶人的遭遇,使她生活节俭,她本可以从有司随意支取钱帛,但每月只肯领一千缗。唯一的嗜好就是饮酒,这可能是屡遭不幸,被迫以酒浇愁养成的习惯吧。在越州时,赵构说越州的酒不好喝,可以让外地贡来,孟氏就自己派人拿钱去买。她自奉菲薄,在亲戚的待遇上也较为谦虚,赵构要诏令朝廷文书奏章都避她父亲孟彦弼的名讳,她不同意,群臣请求尊她为太皇太后,她也不许。赵构封她弟弟孟忠厚任显谟阁直学士,台谏官员认为他不称职,交章论列,赵构碍于孟氏的面子不予理会。孟氏闻知,请赵构改任孟忠厚为武官,并令学士院降诏,告诫孟忠厚等不得预闻朝政、交通贵近、到私宅谒见宰执大臣。亲戚有80多人可以靠她的恩荫当官,她一个也不肯封授。一次她微感风寒,有个宫女自称善用符咒治病,劝孟氏不妨一试,孟氏吓得吐了吐舌头说: “我哪敢再听这话?!这种人岂可留在宫中。”立即下令把那宫女赶走。她对高太后的恩情一直念念不忘,有年她诞辰时,在宫中摆下酒宴,从容对赵构说: “我老了,有幸相聚于此,将来死后,没有什么遗憾的了,但有一事当与官家言之。宣仁高太后之贤明,古今母后没有能比得上的。过去奸臣快其私愤对她肆意毁谤,建炎初虽曾下诏明辩,但国史记载至今未改,岂足传信?我觉着太后在天之灵,不会不期望于陛下。”赵构悚然听命,后来便重修 《神宗、哲宗实录》 。

赵构对孟氏也算较为孝顺,连卧室中的幄帐他都亲自检查。有时得到时新果品,必定先献孟氏,然后自己才肯品尝;孟氏对赵构也很疼爱。当时战乱之后物价奇贵,杭州城中,一只兔子价格五六千钱,一只鹌鹑也值数百,孟氏自己舍不得吃,却经常买来做好送给赵构。宣教郎范焘与孟忠厚有仇,诬告他和孟氏秘密收养了钦宗之子。赵构说: “我与太后像母子一样亲密无间,岂有此事?” 当即将范焘治罪。

绍兴元年(1131)春,孟氏患风疾,赵构从早到晚不离左右,接连几夜衣不解带。四月,病死,终年59岁。遗命先择地暂殡,候军事宁息,再归葬河南巩县陵园。上尊号昭慈献烈皇太后,殡于会稽(今绍兴)上皇村,灵牌袝于哲宗之室,位居元符皇后刘氏之上。后来改谥号昭慈圣献。

注释

① 古代葬死者后迎魂安放于殡宫的祭祀神位。

相关参考

刘清菁宋哲宗赵煦皇后□□档案:姓名:刘清菁生卒年:1079~1113年籍贯:不详婚配:北宋哲宗赵煦封号:皇后谥号:昭怀刘清菁,籍贯不详,宋哲宗赵煦的皇后。刘清菁“明艳冠后庭,且多才多艺”。因此得到哲宗

她比赵煦小3岁,却曾被赵煦当作“乳母”;她倍受宠爱,享尽荣华,却成了北宋后妃中惟一以自杀结束性命的人。元祐初年,高太后为了加强对赵煦的管束,在他身边安排了20名年龄在四五十岁以上的老宫女负责照料他的日

导读:靖康二年(1127)春,金人的铁骑踏破汴京,北宋灭亡。四月,中原汉人历史上最屈辱的一幕发生,「金人以帝(按:宋徽宗、宋钦宗)及、皇太子北归。凡法驾、卤簿,以下车辂、卤簿,冠服、礼器、法物,大

中文名:赵煦 别名:赵佣 国籍:中国 民族:汉族 出生地:开封 出生日期:1077年1月4日 逝世日期:1100年2月23日 朝代:宋朝 职业:宋代皇帝www.cha138.com

大家好,我是小编,说起孟皇后的话,各位一定都有所耳闻吧。这个女人姓孟,她的来头绝对不一般,虽然此时是个女道士,但是出家之前,她是母仪天下的北宋帝国皇后。孟氏的丈夫宋哲宗赵煦,是北宋第七位皇帝,他九岁即

古时礼教繁多,后宫等级森严,按说诸事都该按部就班,但北宋时期就有过这么一档子稀罕事:刘婕妤在得宠之后公然向后宫的一把手孟皇后发起了进攻,演绎了一场惊心动魄的“美女战”……宋哲宗赵煦继位时才11岁,朝中

古时礼教繁多,后宫等级森严,按说诸事都该按部就班,但北宋时期就有过这么一档子稀罕事:刘婕妤在得宠之后公然向后宫的一把手孟皇后发起了进攻,演绎了一场惊心动魄的“美女战”……宋哲宗赵煦继位时才11岁,朝中

孟氏出身世家,是曾任宋朝眉州防御使、马军都虞候、赠太尉孟元的孙女,容貌出众。宋哲宗幼年即帝位,后来逐渐长大,祖母太皇太后高氏替哲宗选了世家之女百余人入宫,孟氏是其中之一,当年孟氏才16岁。元佑七年(1

宋哲宗赵煦是北宋一代皇帝,他原名叫傭,9岁时登基为皇帝。在位15年,24岁逝世,下葬在现在的河南巩县的永泰陵。因为年少,并没有实权,17岁之前由高太后执政。由于高太后执政时期过于限制宋哲宗掌权,也过分

宋哲宗赵煦是北宋一代皇帝,他原名叫傭,9岁时登基为皇帝。在位15年,24岁逝世,下葬在现在的河南巩县的永泰陵。因为年少,并没有实权,17岁之前由高太后执政。由于高太后执政时期过于限制宋哲宗掌权,也过分