明朝 饥荒年哀鸿遍野

Posted 土地

篇首语:寸阳分阴须爱惜,休负春色与时光。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了明朝 饥荒年哀鸿遍野相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

明朝 饥荒年哀鸿遍野

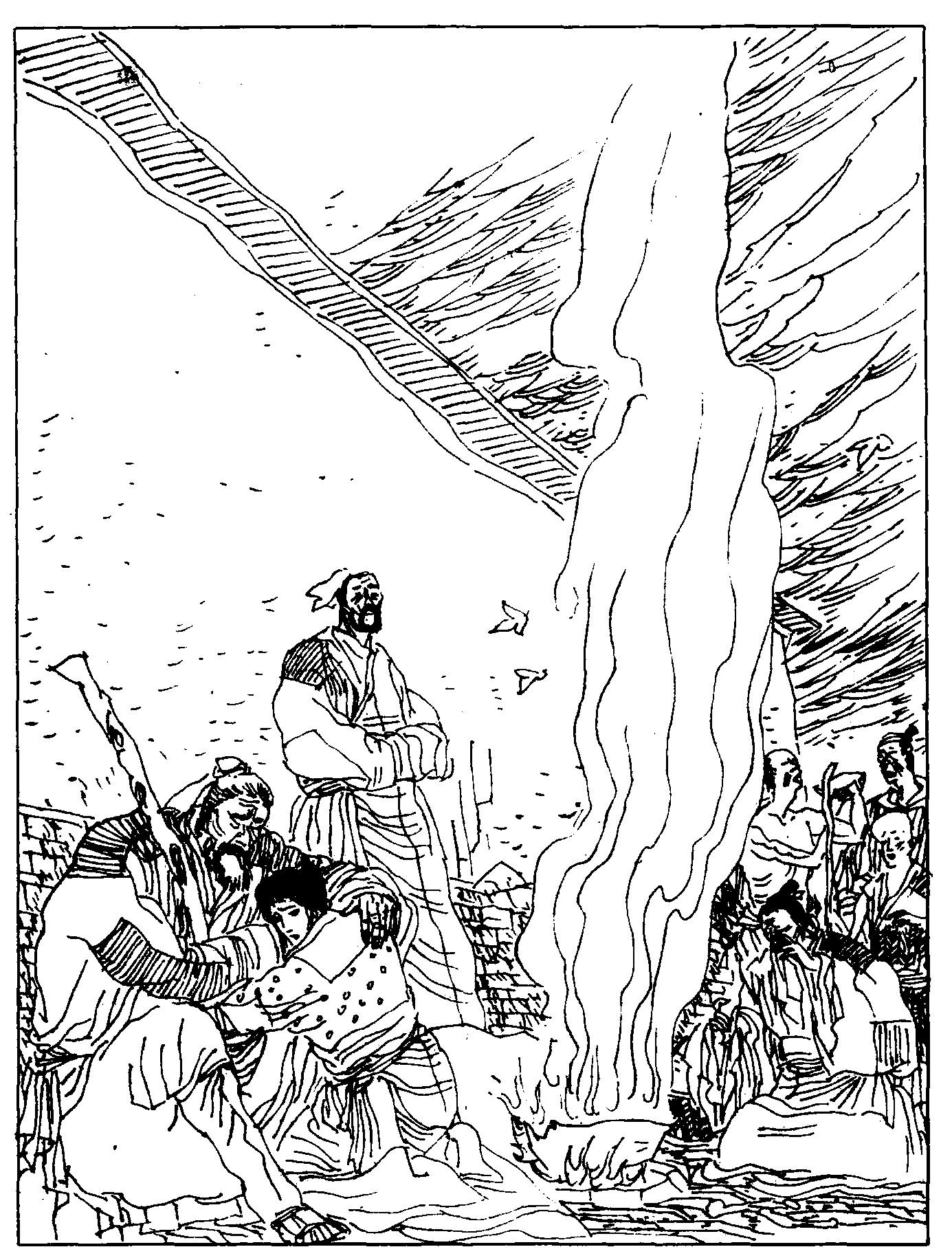

饥荒年哀鸿遍野

明朝后期,政治坏到极点,无人为国家考虑,官吏或忙于党争,或忙于贪污受贿。军队到京师请饷,1万两照例扣3000,这3000便落入私人腰包。贿赂的数量愈来愈大,京城有 “白变黄,黄变白” 之说,意思是开始行贿用白银,后用黄金,再后来便用白色的珍珠。一次,崇祯帝愤愤地说: “如今未用一官,先行贿赂,文武都一样。听说选官动不动就借许多京债,一到任所,就要还债。这债出在何人身上,定是剥民了。这样怎会有好官肯爱百姓?” 风气坏到某个人要独善其身也不可能,上司伸手要,过往的官人讨,遇考察进京更少不了打点。一大臣曾反问皇帝:“皇上平台召对,有文官不爱钱一语。然今之世局,何处非用钱之地,今之世人,又何官非爱钱之人?皇上又知文官不得不爱钱乎?”政治的腐败更加剧了国家经济的破产。土地兼并已无法遏制,北京周围遍布皇庄,豪奴、太监抢占的土地更不计其数,其他官僚地主也疯狂地掠夺土地。势家霸占了土地,享有不纳税的特权,而贫苦农民更加重了负担,同时国家税收得不到保障,财政更为困难。明中叶卫所兵制败坏,军队皆靠兵饷维持,军队越来越腐败,而战争连绵不断,所需军费越来越大。为弥补财政赤字,万历末加征“辽饷”,到崇祯朝,为镇压农民起义,又加征“剿饷”和“练饷”,“三饷”合计比正赋还多出200多万两,更使民不聊生,由于政府的无能,水利长期失修,各地灾荒频仍,特别是北方地区,饥荒十分严重。陕北地区人民起初采蓬草为食,蓬草吃尽又吃树皮,树皮剥光便以泥土、石粉充饥,吃了几天便腹胀而死。山东饥民刮人肉为食,一老妪煮自己的儿子为食,一边煮一边哭,说:“我不吃就会被人吃,只好这样了。”全国堆满了干柴,一点便着。

相关参考

起因 崇祯二年(1629年),后金政权陷入了严重粮荒,统治区内饿殍遍野,人困马乏。由于当时小冰川气候的影响,东北饥荒已经成为常态。此时新上任的蓟辽督师袁崇焕,在御前许下了“五年平辽”的豪言,

明末饥荒惨状:杀人而食 李自成起义军进入河南后,处于败而复振时期,兵力不足,遂由淅川、内乡沿伏牛山北上,这里山岭起伏,道路险阻,居民稀少,有着不少的无业流民寄居其中。十二月,连克

历史人物 明朝皇帝引进美洲玉米解决饥荒问题,首先传入广西,人口增长两亿

玉米是什么时候传入我国的呢?有人说是元朝,也有人说是明朝。玉米是当今世界主要粮食作物之一。它的名称也很多,有叫番麦、玉麦、包谷、捧子、珍珠米等。还有一种说法,把玉米称之为六谷,言外之意就是玉米属于我国

元朝皇族内部的争权夺位进一步加速了元朝的衰亡。1333年后北方连续15年发生饥荒,紧接着黄河又泛滥成灾,饥荒和水灾耗尽了国库的储粮。到了14世纪40年代,几乎各行省都爆发了起义。1351年至1353年

电影《一九四二》改编自刘震云的小说,讲述的是一段真实的历史。1942年的中原大地,饥荒成灾,哀鸿遍地,506万河南百姓死于非命,千万家庭流离失所。300万条生命,相当于中国军队在抗战中死亡人数的总和,

1991年非洲再度发生饥荒进入1991年后,由于旱灾和虫灾造成非洲大陆大片地区粮食欠收,非洲继1984—1985年大饥荒之后再度出现严重的食品短缺。约3300—3500万人严重缺粮,非洲大陆总计缺粮5

...及牺牲农业发展工业的政策所导致的全国性的粮食短缺和饥荒。在农村,经历过这一时期的农民称之为过苦日子,过粮食关,歉年,中华人民共和国官方在1980年代以前则多称其为三年自然灾害,后改称为三年困难时期。海外一...

成语典故_成语哀鸿遍野出自哪里?哀鸿遍野的主人公是谁 哀鸿遍野(āihóngbiànyě)哀鸿:哀鸣的鸿雁。比喻啼饥号寒的灾民。鸿雁找不到安栖的地方,没有目的地飞着,悲哀地叫着。形容流离失所的难民呻

解释: 比喻到处都是呻吟呼号、游离失所的灾民。哀鸿:哀鸣的大雁。 《诗经·小雅》中有一篇题为《鸿雁》的诗。其中有两句是:“鸿雁于飞,哀呜嗷嗷。” 它的意思是说:鸿雁找不到安栖的地方,没有目的

解释: 比喻到处都是呻吟呼号、游离失所的灾民。哀鸿:哀鸣的大雁。 《诗经·小雅》中有一篇题为《鸿雁》的诗。其中有两句是:“鸿雁于飞,哀呜嗷嗷。” 它的意思是说:鸿雁找不到安栖的地方,没有目的