明朝 潘季驯驯服黄河

Posted 运河

篇首语:满堂花醉三千客,一剑霜寒十四洲。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了明朝 潘季驯驯服黄河相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

明朝 潘季驯驯服黄河

潘季驯驯服黄河

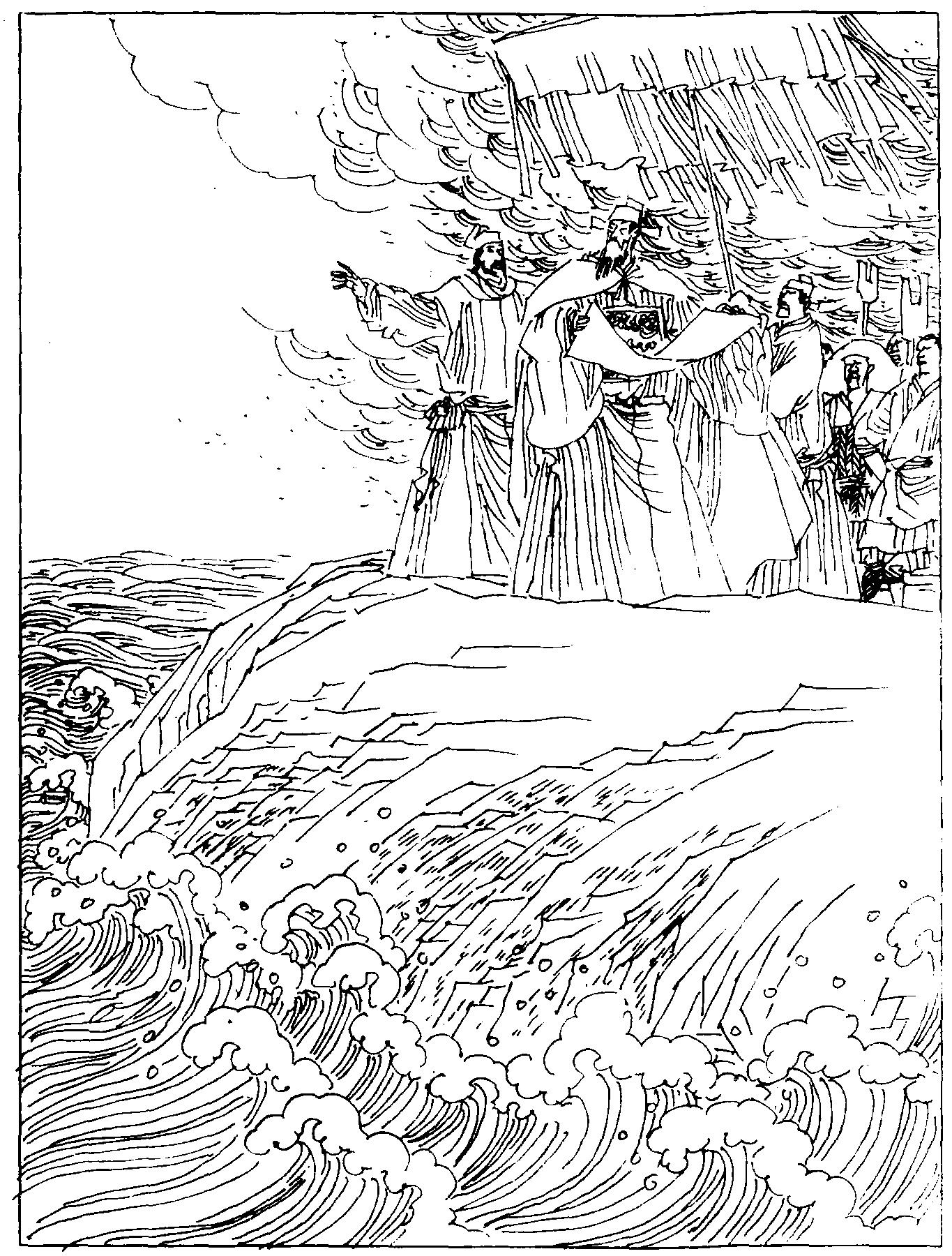

张居正当国,大权独揽,既然把国家当回事,自己就格外劳累,他自称为 “别无他长,只不过天性耐烦而已”。万历初,黄河便是一大烦事,它屡次决口,影响南粮北运的安全。自隆庆以来,治河方案提出了不少,有的主张在下游多开支河以分流入海的; 有的主张消极保运河,任黄河泛滥; 还有的主张另开新运河,以避开黄河。张居正听取大臣意见,二次花大力气治运河,都失败了,他承认错误,将河漕并治,并启用治水专家潘季驯,力排众议,全力支持他的工作,终于取得成效。潘季驯,字时良,嘉靖末即任总理河道,开始了治黄生涯,隆庆及万历年间又三任河官,前后27年,72岁退休时,他还对神宗说: “去国之臣,心犹在河”。潘季驯也是不说废话的实干家。每次奉命治河,他都亲自参加工地劳动,以鼓舞士气。隆庆四年,河防工程刚结束,连日大雨,洪峰突然扑来,新修的堤防多次决口,民工都纷纷逃散。潘季驯正身患背疸,包裹着疮口赶到工地,官民十分感动,同心协力,终于化险为夷。治河的事务,上至设官建闸,下至建堤用的木石,他都一一认真处理,以至积劳成疾,骨瘦如柴。为了取得第一手的资料,他常常沿河踏勘,虚心向各地官民请教。一次,他乘小船到河中勘查,突遇大风,小船在波涛中颠簸,十分危险,后挂在树上,才幸而脱险。经过调查,他得出正确的结论,即“筑堤束水,以水攻沙”的原则,黄河之水含沙太多,若分水则流缓,缓则沙滞,河床就会很快抬高,水急则携沙而下,使河床较深。具体做法是在河滨附近筑缕堤,以约束河水,使其急流而下,再在二三里外筑一遥堤,若水势过大,漫过了缕堤,就由遥堤阻挡。他写了《河防一览》一书,为治河的宝贵资料。

相关参考

历史人物 明朝水利专家潘季驯简介 潘季驯治理黄河的方法是什么

听到潘季驯这个名字,除了学习水利工程的人,应该都不知道他是谁。但是他为中国做的贡献,却是极大的。中国人号称自己是炎黄子孙,黄河是我们的母亲河,滋养了一代又一代的中国人。虽然中华文明的确发源于黄河流

听到潘季驯这个名字,除了学习水利工程的人,应该都不知道他是谁。但是他为中国做的贡献,却是极大的。中国人号称自己是炎黄子孙,黄河是我们的母亲河,滋养了一代又一代的中国人。虽然中华文明的确发源于黄河流

潘季驯(1521~1595),中国明代治理黄河的水利专家。字时良。浙江乌程(今湖州)环渚乡槐溪村人。30岁中进士。嘉靖末至万历中,4次任总理河道,主持治理黄河、运河,成绩显著。他主张综合治理黄河下

历史人物 潘季驯的主要事迹 潘季驯的人物生平 潘季驯的人物简介

中文名:潘季驯 别名:字时良,号印川 民族:汉族 出生地:湖州府乌程县(今属浙江省湖州市吴兴区)www.cha138.com 主要成就:发明“束水冲沙法”;治理黄河 代表作品:《宸断大工

历史人物 明朝“束水冲沙法”发明者潘季驯简介,潘季驯是怎么治河的

人物生平潘季驯生于明武宗正德十六年四月二十三日(1521年5月28日),为明世宗嘉靖二十九年(1550)进士。初授九江推官,后升御史,巡按广东,行均平里甲法,斥抑豪强。嘉靖四十四年(1565年),由大

潘季驯(1521-1595),字时良,号印川,浙江乌程槐溪村(今湖州常溪村)人。明朝最为著名的水利专家。然而绝大多数人对于这位伟大的水利专家的生平没有多少了解,下文我们就为大家做一个简单的交待。>>潘

潘季驯(1521-1595),字时良,号印川,浙江乌程槐溪村(今湖州常溪村)人。明朝最为著名的水利专家。然而绝大多数人对于这位伟大的水利专家的生平没有多少了解,下文我们就为大家做一个简单的交待。>>潘

古人为什么没有驯服飞行动物为坐骑,原因非常简单!在当今的生物生态链中,人类可以说是站在金字塔顶尖的存在,在地球上数量最多的生物就是人类,占据资源最多的也是人类。人类能够有今天的成就是经历漫长的数月斗争

古人为什么没有驯服飞行动物为坐骑,原因非常简单!在当今的生物生态链中,人类可以说是站在金字塔顶尖的存在,在地球上数量最多的生物就是人类,占据资源最多的也是人类。人类能够有今天的成就是经历漫长的数月斗争

乾隆五十八年夏,英国派出的第一个使团不远千里终于来到了中国。在那会儿,受到《马可波罗》游记的影响,几乎在每一名欧洲人的心目中,彼时的中国仍是「”满地金银、人人穿丝绸”的天朝上国。当英国使团满怀虔敬地踏