知名人物 许中明人物简介

Posted 电视

篇首语:最关情,折尽梅花,难寄相思。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了知名人物 许中明人物简介相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

知名人物 许中明人物简介

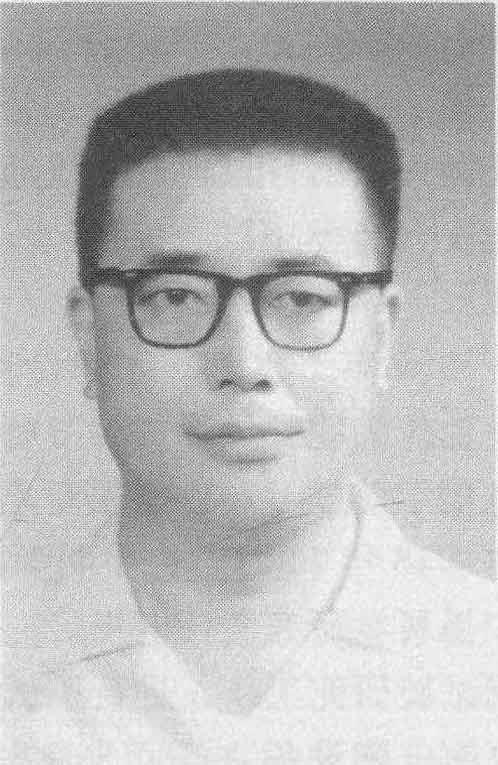

·许中明

许中明,电视技术专家,我国广播电视事业的主要技术领导人之一。主持研制我国黑白电影电视设备和首台广播卫星接收机,负责制订首个黑白电视广播国家标准、组织研制彩色电视试验台、参与主持我国首座彩色电视台试播、创办国际有线电视技术研讨会,为我国广播电视事业发展与科技进步作出了杰出贡献。

许中明,原名许仲明,1929年9月29日出生在上海市,原籍江西省九江市。2002年12月31日20时在北京去世。

许中明出生在一个进步知识分子家庭,父亲许德珩是五四时期学生运动领袖之一,抗日战争胜利后创立了 “九三学社”,中华人民共和国成立后担任全国政协副主席和全国人大副委员长等职。许中明自幼聪慧好学,深受中国传统文化的熏陶。1931年举家迁住北京,1935年7月入育英小学,1940年抗日战争时期,在四川重庆进南开中学。1946~1950年在北京清华大学电机系学习,在当时进步思想的影响下,参加过学生会通讯组、广播组的工作。大学毕业后调入北京俄语专修学校学习,1952年9月加入中国共产党。1952年11月分配到 (中央) 广播事业局工作,先后在基建处翻译科、赴苏广播代表团设计组、专家工作室担任翻译、副科长、室主任等职务,期间参加了苏联援建的我国第一座大功率中波发射台 (542台) 的建设,并因工作出色而受奖。

1955年11月,许中明到清华大学进修电视学。1956年11月,他作为我国最早的学习电视技术的出国研究生赴苏联列宁格勒电信学院学习彩色电视专业。

1958年11月,许中明学成回国,分配到 (中央) 广播事业局广播科学研究所任电视研究室主任,负责组织我国最早的彩色电视试验研究工作,进行了试播; 由他负责组织研制的我国第一台电视电影设备装备了北京电视台并曾用于援外,1964年获国家科委颁发的新产品一等奖。1962年,许中明兼任由他倡议成立的电真空研究室主任。1965年,在国内发射台使用的Γ-433大功率发射管进口受到禁运时,已担任广播科学研究所副所长的许中明负责组织改进生产了FU-433发射管,装备了我国中、短波发射台,解决了当时一大难题。

1969年,许中明参加彩色电视攻关。1972年,他参加了我国派赴西欧五国的电视技术考察组,并在回国后写出了分析比较三大彩色电视制式的报告,促成了我国彩色电视制式的选定; 随之他组织了引进摄、录像等设备的消化、吸收、应用工作,并参与主持了我国第一座彩色电视台——北京电视台 (中央电视台前身) 1973年5月的试播工作。

1978年,国家标准计量局发布了由他负责起草的广播电视系统第一个国家标准GB 1385—78《黑白电视广播标准》,该标准后来获国家标准计量局奖。

许中明是我国卫星广播的最早倡导者。早在1974年,他就倡导使用卫星广播技术,实现我国广播电视的全国覆盖。1975年,他组织研制成功我国第一台卫星广播接收设备,实地接收美、苏、日卫星广播,并组织2000多人参观演示,有力地推动了我国卫星广播事业的发展。1982年9月,他就任广播科学研究所所长; 1983年11月至1985年,兼任中国广播卫星公司总经理。1985年6月,他在瑞士蒙特勒召开的国际电视研讨会上,介绍了我国的广播卫星系统。

1986年6月,许中明因病申请免去了广播科学研究所所长职务,广播电影电视部党组任命他为广播电影电视部副总工程师兼科学技术委员会副主任。1991年,他担任了中国广播电视学会技术研究委员会主任,1992年,他在杭州创办了 “国际有线电视技术研讨会” (ICTC),ICTC以后发展成为中国有线电视业界最具影响力的学术活动。

1978~1998年,许中明担任全国政协第五届至第八届 (科技界) 委员,他还先后担任中国广播电视设备工业协会顾问与名誉会长、中国电影电视技术学会第一届至第三届副理事长、中国广播电视学会常务理事、中国宇航学会理事等社会职务。1988年被评为广播电影电视部首批教授级高级工程师。1998年5月,许中明退休后,仍然关注、研究、思考着广播电视事业的发展,在一系列发展战略问题上参与讨论、发表见解、提出建议。鉴于许中明做出的开拓性的卓越贡献,中国电子学会广播电视技术分会于1994年授予他 “科学技术大奖”,中国广播电视学会于2000年授予他 “有线电视科技杰出贡献荣誉奖”。

深入实际,解决技术难题

1952年,“业洲太平洋地区和平会议” 的年会决定在北京召开。这是新中国首次举办大型国际会议,中央决定把中南海怀仁堂改建成国际会议厅,这就需要安装能同时传输8种语言的同声传译设备,许中明受组织委派参加了改建工作,当时他还在北京俄语专修学校学习。他协助苏联专家通过实际调查,解决了同声传译设备接线板因受潮而发生的串话问题,改进了话筒和喇叭的组合,避免了会场的扩音中断,还换用了国产民用耳机,保证了会议的成功召开。这次工作经历成为许中明调到 (中央) 广播事业局工作的契机。

1953年,我国开始在北京良乡建设第一座大功率中波发射台 (542台),许中明再次配合援建电台的苏联专家组工作。他和各方面选派来的精兵强将一起安装、调试、解剖设备,认真向经验丰富、理论水平较高的专家学习,使许多难题都迎刃而解,同时也使其他共同工作的科技人员得到了很大提高。1954年2月,电台开播,许中明因工作出色而受奖。

1965年,在进口大功率发射管受到禁运时,担任广播科学研究所副所长兼电真空研究室主任的许中明,又组织研究所和工厂结合,认真细致地查找国产大型发射管不能上短波的症结,通过反复试验后采取措施解决了打火击穿问题,还结合电台使用经验改进了管子结构,由广播科学研究所建成的生产线生产了2000支发射管,保证了国际广播与国内节目传送的使用需要。

自制黑白电视电影设备和制订黑白电视广播标准

1957年,广播科学研究所会同北京广播器材厂、清华大学等单位,研制、生产、安装了全套黑白电视广播设备与天馈线系统,在北京广播大厦建立了中国第一座电视台。1958年5月1日开始黑白电视试验广播,9月2日转入正式广播。但当时北京电视台 (中央电视台前身) 的设备还常出现一些不稳定的问题,而在电视中播放电影节目还采用了摄像机拍摄投影到小屏幕的电影图像的土办法,质量很差。许中明在1958年11月从前苏联回国后,担任了广播科学研究所电视研究室主任,他组织大家分组攻关、日夜奋战,终于研制成采用光电导摄像管 (Vidicon) 的电视电影设备。1964年,和鞍山广播器材厂联合试制的电视电影设备首次用于北京电视台的节目播出中,大大改进了电影播出质量。此前和北京广播设备制造厂联合生产的电视电影设备样机还曾用于援助阿尔巴尼亚。1964年6月在全国工业新产品展览会上展出的黑白电视电影设备获得了国家科委颁发的一等奖。

黑白电视开播后,全国电视事业和工业都有了一定发展,迫切需要正式的、统一的技术标准。1973年底,调任中央广播事业局电视办公室副主任的许中明主持起草了 《黑白电视广播标准草案 (第一稿)》,送国内各有关单位征求意见。此后经几次会议讨论修改. 形成了由中央广播事业局、第四机械工业部和邮电部共同提出的 《中华人民共和国黑白电视广播标准》 GB 1385—78,于1978年7月1日起实施,并由国家标准计量局发布。该标准根据历史沿革、国际新发展与我国已开播彩色电视等情况,确定了 “标称视频带宽为6兆赫” 和 “图像信号调制包络峰值的有效发射功率与伴音未调制载频有效发射功率比为10:1”,也确定了其他一些问题。这是我国广播电视系统制定的第一个国家标准,并获得了国家标准计量局的奖励。

组织研制彩色电视试验台和参与主持第一座彩色电视台试播

1956年,许中明被派到苏联学习彩色电视时,世界上只有美国于1954年开播了NTSC制的彩色电视,那时许多国家,包括我国连黑白电视都还没有。组织上的远见激励他努力学习,为了能为发展我国的彩色电视事业作贡献,他主动放弃了写论文而到研制彩色电视设备的研究所和工厂去实习。1958年底提前回国后,1959年他就负起了组织广播科学研究所和北京广播设备制造厂协作研制彩色电视设备的重任。1960年5月1日,北京建成了 (NTSC制) 彩色电视试验台,在进行技术性试播时,周恩来总理、聂荣臻元帅、国防科工委钱学森等领导都曾到场参观。但后来这一项目因国家经济困难而下马。

此后,日本于1960年开播了NTSC制彩色电视,西欧国家、苏联与东欧国家纷纷在1967年后开播在NTSC制上作了改进的PAL制与SECAM制彩色电视。我国在1970年1月16日至2月1日,中央广播事业局、四机部、中国人民解放军通信兵部、国家电信总局联合在北京召开了全国电视专业会议。会后在北京、天津、上海、成都四地分别开展了全国彩色电视制式 “攻关会战”,研究和比较了多种彩色电视制式。但是,由于受当时“文化大革命” 的影响,“会战” 只起到了普及技术的练兵作用。1972年2月,美国尼克松总统访华期间的彩色电视卫星转播使大家对彩色电视有了直观的感受。此后,许中明主持了对我国引进联邦德国的摄像机、录像机、电视电影机等的消化、吸收与应用工作。1972年10月14日至1973年1月,他参加了电视技术考察组,访问了法国、瑞士、联邦德国、荷兰、英国等五国,较全面地调查了彩色电视制式选用、电视台建设等情况,还和PAL制的发明人德国W. 布鲁赫 (Bruch) 教授与英国广播公司(BBC) 总工程师华森 (Watson) 等人进行了讨论,回国后撰写的考察报告促成了我国采用PAL制作彩色电视暂行制式标准的决定。随后,许中明率领负责引进彩色电视设备维护工作的科技人员到北京电视台,参与主持了1973年5月我国第一座彩色电视台的试播工作。

在黑白电视基础上发展起来的彩色电视运用了色度学、频谱压缩等原理,1959年许中明撰写的 《彩色电视的理论基础》 成为早期电视科技工作者的重要参考资料,而1974年发表的 《彩色电视》 则为我国彩色电视试播后的迅速发展创造了良好的条件。

卫星广播的积极倡导者

1969年7月,美国的阿波罗11号飞船登月。为了接收登月卫星的实况转播,国内有关部门试制出了第一套通信卫星地面接收站,中央广播事业局也赶制出了简易的屏幕摄影设备,用16mm胶片把收到的电视图像拍摄下来。许中明参与了这项工作,并开始思考用大功率广播卫星来解决电视覆盖全国的技术难题。

1971年5月,国际电信联盟 (ITU)

恢复我国的合法席位后,1974年2月,许中明参加我国第一次派出的电信代表团,赴日内瓦参加国际无线电咨询委员会 (CCIR) 各研究组的期末会议,了解到国外卫星广播的发展情况,回国后写了专题报告,倡议采用卫星广播技术来传送广播电视节目,以实现全国覆盖,并建议利用别人的广播卫星来做我们的实验。1975年11月,他在广播科学研究所组织的专题组用国产元器件试制成我国第一台L频段 (700兆赫) 广播卫星接收机,采用直径3米的抛物面天线,1978年又试制成Ku频段 (12吉赫) 广播卫星接收机。利用这些设备收看了美国应用技术卫星 (ATS-6) 在印度上空的试验、前苏联静止-T卫星对西伯利亚地区的试验和日本实验广播卫星 (BSE) 播放的图像,还邀请各方面的领导和专家观看,包括在1978年3月的全国科学大会上所做的演示,作为大会代表的许中明也参加了讲解宣传。

广播卫星又称直播卫星,运行在距地面约36000km的地球同步轨道上。同步轨道可容纳的广播卫星数量是有限的,为了保障各国应用广播卫星的权益,制订规划十分重要。1977年1月,国际电信联盟在日内瓦召开卫星广播世界无线电行政大会(WARC-BS),会上规定了Ku频段广播卫星的技术参数,制定了Ku频段卫星广播业务规划。当时兼任中央广播事业局卫星广播办公室主任的许中明参加了中国代表团,并在大会上为我国争取到了3个轨道位置、35个波束和55个频道。回国后,许中明组织人员编写了有91篇参考文献的 《卫星广播》,全面地介绍了卫星广播涉及的各项技术。1979年,邓小平访美时签署了有关的意向书。1983年12月,以国家广播电视部为主而组建的中国广播卫星公司 (CBSC) 成立,专门从事广播卫星引进工作。许中明兼任公司总经理,组织各方面专家编写了数百页的 《中国广播卫星系统建议书要求》。1985年6月,许中明在瑞士蒙特勒召开的第14届国际电视研讨会上介绍了规划中的中国广播卫星系统的概貌,受到了广泛欢迎。后来由于条件限制,中止了这项引进工作,改为先用C频段 (4吉赫) 通信卫星来传送广播电视节目,然后再上直播卫星。

创办国际有线电视技术研讨会,推动有线电视发展

信号在电缆或光缆内传送的有线电视可以避免干扰和重影,信号质量好,还可以容纳上百个频道与开办多种附加业务,因此20世纪90年代后在我国迅猛发展。十余年来,中国的收视网规模已居世界首位。但是最早的城市型有线电视是群众自己集资开办的,而且对于要不要发展有线电视国内有不同看法,技术上也有不少问题亟待解决。1991年,许中明担任中国广播电视学会技术委员会主任后,与浙江省广播电视厅在杭州合办了计算机辅助动画制作及图像处理报告研讨会。该研讨会针对中国动画片制作工艺落后的状况,邀请了创作过中国儿童十分喜爱的 “阿童木” 和 “一休” 等动画形象的日本专家讲课,效果很好。1992年,许中明看到有线电视的重要性,联合中国电影电视技术学会等8个单位在杭州召开了有线电视技术报告研讨会,邀请美国和日本的有线电视专家作学术报告。1994年11月举办第二届时改称为国际有线电视技术研讨会 (ICTC),并决定以后每年举办1次,到1997年参会人数已超过千人。直到2001年的第九届,每届ICTC许中明都亲自发函邀请国内外知名专家到会作高水平的讲演,请各地有线电视台介绍技术、交流经验、讨论热点问题,请中外厂商介绍新系统、新技术、新产品,请广播电视部门的领导讲解我国有线电视的方针政策,使大家了解先进国家在有线电视网的设计建设、测量和标准方面的发展经验,也使世界了解中国情况。许中明还认真组织并亲自主持国内外专家圆桌会议,讨论光纤入户、视频点播 (VOD) 以及卫星直播与有线电视的竞争等热点问题。在许中明等人的努力下,ICTC发展成了中国有线电视业界最具影响力的研讨活动,有力地推动了中国有线电视有序、健康、迅速地发展。2000年,中国广播电视学会授予许中明 “有线电视科技杰出贡献荣誉奖”。

积极开展国际交流,热心科普工作

许中明具有丰厚的技术理论基础、丰富的实践经验和扎实的俄语、英语能力,他曾在1954年、1960年、1961年、1963年参加了国际广播 (电视) 组织 (OIRT) 及其技术委员会的活动; 并于1975年、1977年、1979年、1983年、1985年率团参加在瑞士蒙特勒召开的国际电视研讨会,1987年他成为该研讨会组织委员会 (亚洲地区) 委员后,参加了国际电视研讨会的各次活动; 1988年他还率团参加了在英国布莱顿召开的国际广播会议 (IBC)。他是我国在国际广播电视界有相当知名度的专家之一,与国际同行有较密切的联系。每次国际技术交流活动后,他都认真总结所获得的有关广播电视新技术的宝贵信息和知识,并及时地向国内传播。广播电视是社会影响最为广泛的大众传媒,是重装备、高投入的行业之一,为了争夺听众与观众的注意力,国际上竞争十分激烈,技术发展异常迅速。始终关注国际广播电视科技发展新动向、新进展的许中明,不断思考我国广播电视事业的发展战略和技术政策,写出了一系列有相当分量的文章。许中明1998年5月退休,1999年11月,国家广播电影电视总局聘请他为科学技术委员会高级顾问,他又对发展数字电视与高清晰度电视、西新工程建设、组建网络公司等提出了重要建议。许中明在1991~1997年担任中国广播电视设备工业协会顾问和1997年后的名誉会长期间,对广播电视设备行业的发展与提高进行了有效的指导与帮助,提出了不少使我国广播电视设备行业的研制与生产能更好地适应事业发展需要的建议。他还多次以自己的亲身经历强调 “引进、消化、研制、改进” 的产品发展模式与开发关键元器件的重要性,希望我国信息产业在数字电视与高清晰度电视的发展新阶段,能自己开发生产摄录编播设备,建立起能使我国广播电视事业扎实发展的物质基础,进而使之从广播电视大国发展为广播电视强国。鉴于许中明做出的卓越贡献,1994年,中国电子学会广播电视技术分会授予他 “科学技术大奖”。

为了提高广播电视系统领导干部和从业人员的专业素养,在系统内开展科普工作具有重要的意义。许中明对技术原理理解深刻,善于深入浅出地阐述这些技术,并且热心于科普工作,为系统内外的科学技术普及做出了不少贡献。2000~2001年,中国科协组织全国性学会编写科普读物《21世纪学科发展丛书》,中国电影电视技术学会承担了组织编写 《广播影视技术分册》 (即 《广播影视的技术奥秘》) 的任务。担任该书编委会主任的许中明,为之进行了一系列有成效的组织工作,并且细致地审阅书稿,提出了许多重要的修改意见,保证了全书的科学性、知识性和可读性。

许中明从青年时期就立志报国,献身广播电视事业,他勤奋学习、刻苦钻研,学识渊博、严谨求实,处事认真、一丝不苟。他始终平等待人,善于团结同志一道工作,他对同事与后辈严格要求,诲人不倦。他善于听取不同意见,善于总结工作经验。晚年时期,他虽多病缠身,但仍然保持革命乐观主义精神,不忘为社会作贡献。他有深厚的汉学素养,在2002年9月从事广播电视科技工作五十年老同志座谈会上,他朗诵了一首百字诗来抒发他对广播电视事业的热爱、对科技发展的期盼以及对祖国光辉前程的信心:

人生不满百,一干五十年,虎老雄心在,头白思奉献。百年国难多,列强逞凶残,万千英烈死,夺回好河山。广电喉舌健,孜孜创业艰,若求基础稳,科技要当先。起家穷与白,志夺世界冠,赤诚跟党走,创新靠苦钻。万众一心干,富强在眼前,民族大振兴,祖国要团圆。

简 历

1929年9月29日 出生于上海市。

1946—1950年 在清华大学电机系学习。

1950—1952年 在北京俄语专修学校学习。

1952年11月—1956年11月 在 (中央) 广播事业局任基建处翻译、专家室主任,1955年11月到清华大学进修电视学。

1956年11月—1958年11月 在苏联列宁格勒电信学院彩色电视教研室完成研究生学业。

1958年11月—1964年 任 (中央) 广播事业局广播科学研究所电视研究室主任,1962年起兼任电真空研究室主任。

1965—1982年9月 任 (中央) 广播事业局广播科学研究所副所长,1975年兼任中央广播事业局卫星广播办公室主任,1979年2月兼任中国通讯卫星公司副总经理。

1982年9月—1986年6月 任广播电视部广播科学研究所所长,1983年11月—1985年兼任中国广播卫星公司总经理。

1986年6月—1998年5月 任广播电影电视部副总工程师,兼任科学技术委员会副主任,还曾先后担任中国广播电视设备工业协会名誉会长,中国电影电视技术学会副理事长、中国广播电视学会技术研究委员会主任、中国宇航学会理事等。

1999年11月 被国家广播电影电视总局聘为科学技术委员会高级顾问。

2002年12月31日 在北京去世。

主要论著

1 许中明. 彩色电视的理论基础 (一至四). 广播技术,1959 (6): 179—183; 1959 (7): 211—230; 1959 (8/9): 263—267; 1959 (11/12):395—400

2 许中明. 彩色电视. 广播与电视技术,1974 (1): 1—18; 1974 (2);1974 (3): 32—44; 1974 (4): 50—53

3 许中明等. 卫星广播. 广播与电视技术,1977 (3): 1—41

4 许中明. 电视技术的发展. 广播与电视技术,1980 (3): 1—7

5 许中明、任祥麟. 我国黑白电视广播标准的制定. 广播与电视技术,1980 (4):5—9

6 Xu Zhongming and Zhang Zhijian. Planned Broadcasting Satellite System inChina. 14th International Television Symposium-Montreux,June,1985

7 许中明. 电视技术的发展. 世界广播电视,1987,1 (1): 59—64

8 Xu Zhongming. Development of Television Technology in China. International Broadcast Information,1987,1 (1): 57—59; 1987,1 (2):56—60

9 许中明. 我国广播电视技术展望. 世界广播电视,1991,5 (6): 6—7

10 Xu Zhongming. Prospects of Radio and TV Broadcasting Technology in China. International Broadcast Information.,1991,5 (7): 61—63

11 许中明. 回顾与前瞻——看中国广播电视技术的发展. 世界广播电视创刊五周年特刊. 1992: 36—41

12 许中明. 发展高清晰度电视战略之我见. 世界广播电视,1993,7(10): 6—7

13 许中明. 我看建国50周年——从亲身经历看广播电视事业发展. 广播与电视技术,1999,26 (9): 39—44

14 许中明. 回顾与前瞻. 世界广播电视,1999,13 (12): 12—17

15 许中明. 求索奉献50年. 广播电影电视发展历程回顾文选. 北京: 中国广播电视出版社,2004: 59—75

相关参考

历史人物 延禧攻略中明玉是被顺嫔害死的吗?明玉有历史原型吗?

我们今天一起来看看最近正在热播的电视剧延禧攻略,小编看到有不少的人也是在议论这部电视剧的,小编也是看了一下这部电视剧的剧情,主要讲述的就是当时清朝时期乾隆皇帝期间的故事,电视剧的剧情还是很精彩的,人物

历史人物 延禧攻略中明玉接近海兰察有什么目的?明玉真的喜欢上海兰察了吗?

小编看到最近有不不少的人在问小编电视剧延续攻略这部电视剧怎么样,好看吗?小编也是大概的看了一下这部电视剧的剧情,主要讲述的就是当时清朝时期乾隆皇帝期间的故事,当然了,故事的剧情还是有很多的人都比较的清

历史人物 延禧攻略中明玉人设为什么不讨喜?历史上明玉结局为什么自尽?

我们今天一起来看看最最近正在热播的一部电视剧延禧攻略,这部电视剧的剧情还是有很多人都是知道的,延禧攻略这部电视剧是一部非常精彩的宫廷剧,剧中有很多让人非常精彩的故事和剧情,那么,很多剧情都是有相关的历

历史人物 延禧攻略中明玉的死和顺嫔有什么关系?历史上顺嫔害死明玉了吗?

最近有不少的人都在问小编延禧攻略这部电视剧,小编也是看了一下这部电视剧的剧情,主要讲述的就是当时清朝时期乾隆皇帝期间的故事,电视剧的剧情还是非常的精彩的,那么,小编也是看到有不少的人在说这部电视剧的相

萨尔浒战役 萨尔浒战役,明军共损失兵力约45800余人,战死将领300余人,丧失骡马28000余匹,损失枪炮火铳20000余支,元气大伤,后金军的胜利,不但使其政权更趋稳固,而且从此夺取了辽东战

松锦大战为什么会败,这估计不仅仅是后世人的疑惑也是当时明朝将领士兵们的疑惑。明明明朝的兵力更多,但是为什么最后却是一败涂地的结局。其实,除了和兵力有关之外,最大的失败的原因,还是明朝后期的整个政治统治

松锦之战作为明清朝代交界的重大战役,一方面是明朝末期最后一次集结全国精锐之师力战已经崛起的满八旗的战役,另一方面则是清王朝铁骑踏破大明江山铜墙铁壁的第一步。那么松锦之战明朝统帅是谁?松锦之战明朝统帅为

松锦之战作为明清朝代交界的重大战役,一方面是明朝末期最后一次集结全国精锐之师力战已经崛起的满八旗的战役,另一方面则是清王朝铁骑踏破大明江山铜墙铁壁的第一步。那么松锦之战明朝统帅是谁?松锦之战明朝统帅为

松锦大战为什么会败,这估计不仅仅是后世人的疑惑也是当时明朝将领士兵们的疑惑。明明明朝的兵力更多,但是为什么最后却是一败涂地的结局。其实,除了和兵力有关之外,最大的失败的原因,还是明朝后期的整个政治统治

松锦之战作为明清朝代交界的重大战役,一方面是明朝末期最后一次集结全国精锐之师力战已经崛起的满八旗的战役,另一方面则是清王朝铁骑踏破大明江山铜墙铁壁的第一步。那么松锦之战明朝统帅是谁?松锦之战明朝统帅为