知名人物 张文赓人物简介

Posted 纺纱

篇首语:古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了知名人物 张文赓人物简介相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

知名人物 张文赓人物简介

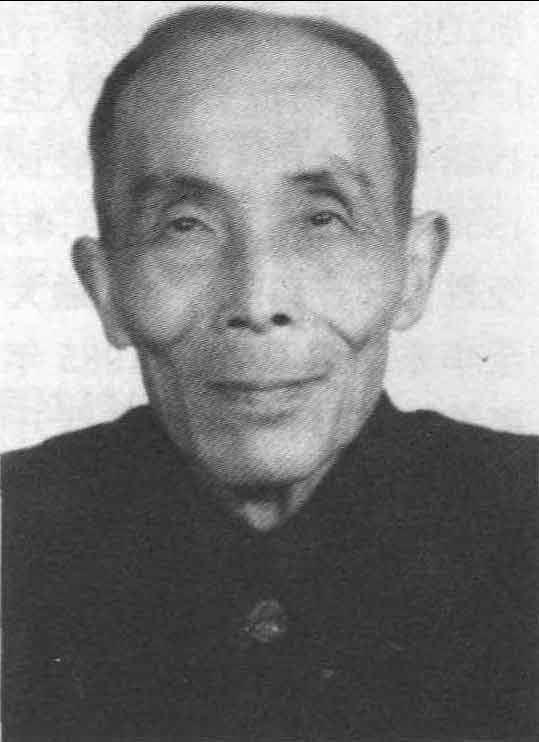

·张文赓

张文赓,纺纱工程专家、教育家。长期从事纺纱技术理论研究和纺织教育工作,我国纺织工程学科首批博士生导师之一。首创棉纺粗纱假捻器和四罗拉双区皮圈式超大牵伸,主编了一套系统完整的《棉纺学》教材,致力于棉纺气流问题、加捻基本理论研究,并建立了较完整的理论体系,出版了专著,撰有论文30多篇,在纺纱工程的理论和实践方面有很深的造诣。

张文赓,又名师蕴,1923年4月23日出生于江苏省川沙县小湾乡(今上海市浦东新区)。中学毕业后,考入抗日后方昆明西南联合大学机械系,于1943年毕业,进入昆明中央机器厂为实习员。

1944年其兄在上海、杭州等地开设纱厂,因此返沪,先至浙江长安镇筹备长安纱厂,任工务主任;后到杭州第一纱厂任厂长。当时物价飞涨,工人运动迭起,张文赓难以施展抱负,于1948年10月起赴英国曼彻斯特工学院攻读纺织工学硕士。1950年取得硕士学位后,响应周总理号召于1951年初回国,经教育部介绍应聘至交通大学纺织系任教。同年,经院系调整至华东纺织工学院(1985年改名为中国纺织大学)从事纺织高等教育事业。1956年晋升为教授。任职期间,先后担任科研科科长、科研办公室主任、棉纺教研室主任兼任棉纺工场主任等多种职务。

1952—1965年,张文赓初从国外学成归来,他精力充沛,意气风发,全心投身于纺织事业。他提出了双区皮圈超大牵伸设想并完成实验装置;出版了我国第一本以棉纤维、气流为介质的二相流体方面的专著《棉纺气流问题》,主编了建国后第一套具有数学力学剖析作用机理的高等纺织院校通用教材《棉纺学》,并成为纺织工程学科的第一批硕士生导师。

1966年开始的“文化大革命”中,张文赓受到不应有的待遇,所患眼疾未能及时治疗,以致几近失明,直至1978年中国共产党的十一届三中全会后,科学的春天来临,张文赓被禁锢的能量又重新喷礴而出,虽然眼疾已无法根治,视觉难以完全恢复,极大地限制着作用的发挥,但强烈的事业心驱使他作出比常人高得多的努力,于1983年与人合作写出了《加捻过程基本理论》专著,1989年出版了《纺织气流问题》一书。1987年,他被任为我国纺织工程学科第一批博士研究生导师之一,并在香港理工学院,美国北卡罗来纳州立大学讲学。1990年获政府特殊津贴。1993年再度在美国乔治亚州工学院纺织系讲学。目前,张文赓虽已年逾古稀高龄,仍在孜孜不倦地为纺织高等教育和纺织科研事业辛勤耕耘。

张文赓于1954年参加中国民主同盟,现任中国纺织大学民盟基层委员会主任委员。1956年获全国科普积极分子奖励。曾历任上海市纺织工程学会理事、顾问;《纺织通报》、《纺织学报》编辑,《中国纺织大学学报》主编、编辑;《中国大百科全书·纺织》卷“纺纱”分支主编等职。

科研成果推动我国纺纱生产

张文赓长期从事纺纱机械和纺纱工艺研究,承担了多项科研课目,研究成果均在不同的历史时期起着推动我国纺纱生产的作用。早在英国攻读硕士期间,他在高速粗纱机的研制中为进一步控制高速后粗纱张力及前、后排粗纱伸长,致力于粗纱锭翼假捻器的研究。1951年他回国任教,将该项研究成果在上海市合理化建议展览会上展出,随后逐步在各纺织厂应用,取得了降低粗纱机前、后排粗纱张力的差异、减少飞花的预期效果。1954年经总结后,在上海市全面推广,及至在全国范围应用,张文赓为此获1956年华东纺织管理局合理化建议奖,并获全国科普积极分子称号。目前,粗纱锭翼假捻器仍在生产中应用,并且在使用中不断完善,效果更好。

1954年,张文赓承担了纺织工业部超大牵伸科研项目。当时,传统的纺纱方法采用轻定量、小牵伸工艺,工序多而效率低。超大牵伸的应用可以改进落后的纺纱方法,提高劳动生产率。张文赓从研究牵伸区纤维运动入手,归纳出提高牵伸倍数需解决纤维运动控制及防止牵伸过程纤维扩散两大技术关键,据此设计了双区皮圈式超大牵伸装置,于1956年试验成功,在1964年进行改进设计以适用于摇架加压,由机械制造厂采用于A513S型细纱机上。近年来,对成纱质量的要求提高,各项新型纺纱技术逐步趋于成熟并推广采用,但罗拉式超大牵伸的成就在棉纺技术发展史的长河中留下了一页不可磨灭的篇章。

张文赓擅长于归纳、提炼、思考。1983年出版的《加捻过程基本理论》一书,不仅深入分析了传统纺纱过程中的加捻理论和实践中的问题,而且第一次在学术领域中把各种新型纺纱(气流纺、自捻纺、喷气纺、摩擦盘变形丝等)的加捻过程融会贯通,建立了一个统一而较完整的理论体系,填补了空白,反映了学术水平,该书获1984年全国优秀科技图书二等奖。

纺织气流问题研究的开拓者

纺织流体力学是一门边缘学科,该门学科引起人们的重视起源于棉纤维的纺纱加工。气流除杂和气流输送,在传统的纺纱加工中已长期应用,在新型纺纱和织造工艺中,气流纺纱、喷气纺纱、喷气引纬以及长丝的空气变形加工,气流的运动起着关键作用。纺织流体力学研究随各类纺织工艺的发展而发展,其内涵非常丰富而成为纺织理论不可缺少的组成部分,张文赓是我国最早从事于纺织流体力学研究的专家。

上海纺织管理局在1954年清钢浆专业会议上提出节约用棉的这一具体技术要求。张文赓敏感地从中捕捉到棉纺气流问题是涉及许多基础理论又密切联系生产实际的课题,从而开展了基础性的研究准备,在1960年开始带领研究生进行深入试验研究。在原棉除杂方面,运用机械和气流作用使棉纤维与其中夹杂的杂质分离而除去,但有用纤维不同杂质一起被排除是节约用棉的重要办法。他于1964年出版了《棉纺气流问题》一书,为当时国内外第一本讨论气流与纺纱工艺的专著。

纺纱气流问题的研究,除了应用于节约用棉外,随着纺织加工的演进而渐渐拓宽延伸至多种纺织工艺。在网络丝加工中,张文赓在研究网络作用机理的同时,领导设计出新型高功能喷嘴,使粗细旦长丝都能加工,采用细旦网络丝制成仿丝绸产品的研究已应用于工业化生产,经湖北省科委鉴定在该省推广,取得较好的经济效益。张文赓主持在新型喷气织机上安装补捻喷嘴的研究,使织造纬纱入纬后其端部被重新加捻,从而使纬纱入纬时所损失的捻度重新得到补偿,使这一国际性的难题得到解决。他带领的研究组利用气流使喷气纱改为自由端纺纱型式,用以纺制纯棉,目前所纺成的纯棉纱的强力已超过日本制的包缠喷气纱。

张文赓通过对纺织加工中气流产生的原因、规律、控制的研究及生产实际应用效果分析,阐释纺织流体力学的基本理论和实践。他在《棉纺气流问题》的基础上改写为《纺织气流问题》一书,于1989年出版,成为我国乃至国际上研究纺织流体力学的开拓者和先驱。

精心培养纺织专业人才

张文赓从1952年起致力于纺织高等教育事业。中华人民共和国建立初期,纺织高等教育还属初创阶段,教学计划采用苏联模式,专业课教材有的为苏联教材的译本,有的在内容上只限于简单的机构介绍。为了培养适合国情的高层次专业人才,张文赓首先开出纺纱原理、纺织机械设计等课程,并在1959年主编了我国首批纺织高等院校通用教材之一《棉纺学》。他在主编教材过程中,偕同编写组成员,参考了大量国内外有关书刊,提炼各工序的基本原理,提高了棉纺学教材的理论基础,根据我国实际充实了实践内容,提高在生产中参考的价值。

张文赓非常重视学科建设,在他担任棉纺教研室主任期间,对专业课讲授重点、实践环节的内容安排,以及参考资料、习题集等加以推敲挑选,形成规范,严格要求。他十分注意教师队伍的培养,为新参加工作的青年教师指定导师,规定他们阅读一定量的文献,定期在教研室内做读书报告,开课前进行试讲,请老教师听课;要求中、老年教师定期作科研报告,教研室内学术空气浓厚、教师队伍在社会上各项专业活动中有不小的影响。纺织工程学科在1987年被列为全国重点专业(学科)点,张文赓是该重点学科的带头人之一。

张文赓治学严谨。1959年招收首批硕士研究生时,他精心地为每一位研究生制订好学习计划及研究方向,选题特别注意基础理论与生产实践的结合。这种作风始终贯彻在整个教学工作中。1987年他指导的一位纺织工学博士,其研究成果入选为1992年美国纤维学会年会论文。“文化大革命”后,由于眼疾,张文赓已极少担任讲课任务,但仍肩负着为外籍研究生用英语授课的担子,为了备好课,克服书写阅读不便的困难,用高倍放大镜查看资料,听助手诵读,像过电影一样默记全部讲课内容,花了较常人大几倍的努力完成讲课任务。他还编写了英文参考资料,其讲课效果和工作精益求精的精神,深受留学生们的钦佩。在张文赓直接指导下完成学业的有十多名硕士研究生,六名博士生和为数众多的本科学生,他为我国纺织事业人才的培养作出了卓越贡献。

张文赓热爱祖国,虽然有亲属多名定居美国,他本人两次去美国探亲讲学,仍然念念不忘祖国的纺织教育事业,按期回国,继续专心致志地辛勤耕耘。他的这种高尚的精神使人十分崇敬。

简 历

1923年4月23日 出生于江苏省川沙县。

1939—1943年 西南联合大学机械系毕业,获学士学位。

1943—1944年 任昆明中央机器厂第六分厂实习员。

1944—1945年 任浙江省长安镇长安纱厂工务主任。

1945—1948年 任浙江省杭州市杭州纱厂厂长。

1948—1950年 英国曼彻斯特工学院纺织系研究生,获纺织工学硕士学位。

1951年2月—7月 任上海交通大学纺织系讲师。

1951年8月—1956年 任华东纺织工学院纺织系副教授、教授。

1955—1959年 任华东纺织工学院科研科科长。

1959—1961年 任华东纺织工学院科研办公室副主任。

1962年起 任华东纺织工学院(1985年起改名为中国纺织大学)教授。

主 要 论 著

1 张文赓、寿逸明.论粗纱机锭翼对捻度的影响. 纺织建设,1952,5(1):14—16.

2 张文赓. 四罗拉双区皮圈式超大牵伸初步设计及试验报告.华东纺织工学院学报;1956,1(1):15—24.

3 张文赓、许树文. 气流输棉管道的压力降. 纺织技术,1964(5):1—5.

4 张文赓.棉纺学.北京:纺织工业出版社,1959.

5 张文赓、陈铭右. 关于增大棉精纺机卷装容量的探讨. 中国纺织,1962(9):34—39.

6 张文赓等.棉纺气流问题.北京:纺织工业出版社,1964.

7 张文赓等.加捻过程中欧拉公式的应用与修正.华东纺织工学院学报,1979,5(4):1—3.

8 张文赓等.加捻过程基本理论.北京:纺织工业出版社,1983.

9 张文赓等. 皮辊硬度对改善成纱质量与纺纱强力. 纺织学报,1986,(7):9—13.

10 张文赓. 纺织气流问题.北京:纺织工业出版社,1989.

11 张文赓等.耐用节电钢领钢丝圈的研究与应用. 中国纺织大学学报,1992,18(2):41—47.

相关参考

朱赓(1535年8月12日-1609年1月4日),明朝内阁首辅,字少钦,号金庭,浙江绍兴府山阴(今浙江绍兴)人。>>朱赓出生官宦之家,生于明世宗嘉靖十四年,其父公节曾任泰州知州。朱赓十七岁“取冠诸生”

生命诚可贵,爱情价更高。历史上有多少惊才绝艳的人物,又有多少为了爱情而奋不顾身的故事呢? 陆小曼和徐志摩,一对知己情人,他们在

生命诚可贵,爱情价更高。历史上有多少惊才绝艳的人物,又有多少为了爱情而奋不顾身的故事呢? 陆小曼和徐志摩,一对知己情人,他们在

·林祖赓林祖赓,电化学家。长期从事物理化学、电化学教学和研究工作,致力于电化学研究方法、化学电源电极材料和电极过程、光电化学等领域的研究。曾任厦门大学校长,积极推行办学体制、校内管理体制等各项改革,为

本名:张文瓘字号:字稚圭所处时代:唐朝民族族群:汉族官职:侍中、幽州都督(赠)谥号:懿张文瓘 张文瓘(606年-678年),字稚圭,贝州武城(今河北清河)人,唐朝宰相。张文瓘出身于清河张氏,隋末迁居

张文彬,原名张纯清,别名刘宗义、张南杰,曾任中国工农红军第五军、第七军政治委员,第三军团政治保卫局局长,第十五军团政治委员,中共中央南方工作委员会书记,中共广东省委书记。美国记者尼姆·威尔斯在《续西行

知名人物 张文光生平故事简介,张文光历史评价,张文光怎么死的?

张文光,字绍三,亦作少三,云南腾越人。1882年(清光绪八年五月)出生在一个商人家庭里。自幼读书不成,随父亲张纪三经商,往来于腾越和缅甸间。文光生性刚强,不畏势,不吝财,路见不平,尽力相助,在乡里间颇

大司农司 元朝掌管功课农桑、水利、乡学、义仓诸事的中央官署。至元七年(1270)二月,始置司农司,以张文谦为司农卿,拟定劝农条画,设立四道巡行劝农司,每道派出劝农使和副使各一人巡行督促、检查农业

中文名:张文慈 外文名:PinkyCheung 别名:文慈 国籍:中国 民族:汉 身高:168cm 出生地:香港 出生日期:1971年9月30日 职业:影视演员、主持

人物简介张文谦(1216—1283),邢州沙河人,县志称之沙河人物之冠。自幼聪敏,曾与刘秉忠、张易、王恂、郭守敬等人一起在邢州城西紫金山共同研习天文、历法、算学等,称邢州五杰。元定宗二年(1247),