知名人物 林爽人物简介

Posted 导弹

篇首语:我们用人生最好的年华做抵押,去担保一个说出来都会被人嘲笑的梦想。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了知名人物 林爽人物简介相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

知名人物 林爽人物简介

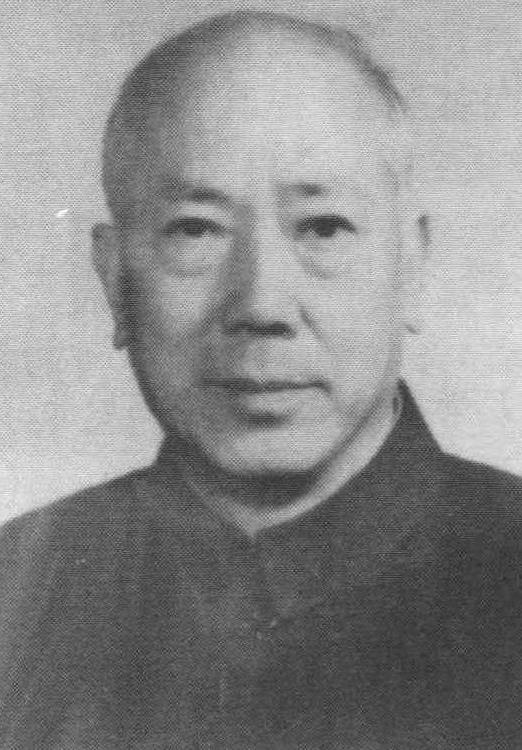

·林爽

林爽,我国早期的弹道导弹总设计师,我国航天事业的主要开创者之一。他是1938年初奔赴延安的大学生,在晋察冀军区负责设计、安装了0.5千瓦的新华广播电台。新中国建立前后,在接管电信机构和发展邮电教育事业中做了大量组织领导与奠基性的工作。1956年参加领导我国导弹管理与研究机构的创建,后任仿制P-2导弹和中近程、中程导弹的总设计师,主持研制成功第一个自行设计的中近程导弹。还曾从事固体导弹、固体发动机、微电子、无线电、计算机等的科技领导工作。在创建和发展我国航天事业中作出了重大贡献。

林爽,原名林禹功,字志敏,1917年10月5日生于北京。父亲林建伦1913年毕业于国立北京大学,曾任北京大学教授,后从事工程技术工作,先后担任陇海铁路工程监督工程司、副总工程师和总工程师等职。祖父林文奎是满清举人,曾任辽宁省民政厅科长,“九一八”事变后到天津,任硝磺局科长。他出生后第二年即随祖父母到沈阳,自幼既受祖父母的旧礼教教育,又受父母的追求科学与民主的教育,他对旧礼教很反感,尤其敬重父亲鼓励子女独立思考,走自立、自强、自奋之路的思想。祖父母和父母都苛求其勤奋读书,诚实做人。

1925年入沈阳第四小学,1929年考入沈阳兴权中学。1931年,“九一八”事变发生后,他随祖父母流亡到北平(今北京)先后就读于北平华北中学、平民中学和育英中学。1933年,考入育英中学高中部,这是一所教会学校,科学救国、实业兴国的思想比较活跃。他的家庭,特别是父亲,更是向他灌输了大量的科学救国思想。他的兴趣和志向是喜欢科学技术,学习非常努力,成绩一直优异,科学救国的思想比较浓厚。1936年7月考入济南齐鲁大学物理系。

他的大姐白永(原名林宣南、林玉娟)、二姐林野(原名林芷芸)为中共地下党员和共青团员,对他革命思想的形成与发展颇有影响。尤其是日本侵略者的入侵,他感到科学救国的前景渺茫,抗日救国的思想与日俱增。1936年年底返回家中,几经辗转和周折,终于在迷惘中找到了光明。1938年5月到达革命圣地延安,入延安抗日军政大学学习。1938年8月光荣地加入中国共产党,10月抗大毕业,即赴抗日前线——晋察冀军区。

1938年10月至1941年3月,任团宣教干事,干教股长和分区干教干事。1941年3月至1946年3月,先后任军区材料股研究班研究员,军区司令部高级无线电班学员,军区无线电训练大队教务主任,军区材料股副股长等职。1946年3月至1948年12月,任军区通讯联络处教育科副科长兼无线电训练大队高级班班主任;晋察冀电信专科学校教育长,后改为华北电信专科学校,仍任教育长。1948年12月至1949年9月,任天津电信局军代表组组长,后任副局长。

中华人民共和国成立前夕,奉调赴广州,任第六区电讯管理局军代表,后任广东省邮电管理局局长。1952年11月至1956年3月,调任邮电部教育司副司长。期间,1955年9月至1956年3月,兼任北京邮电学院代院长。1956年3月至1956年8月,任邮电部技术处处长兼邮电科学研究院筹备处主任。

1956年8月,调任国防部航空委员会五局(导弹管理局)副局长兼副总工程师,在聂荣臻元帅领导下,参加筹建我国第一个导弹研究机构——国防部第五研究院。1956年10月8日,国防部五院正式成立,1957年3月,国防部五局并入国防部五院,任临时党委委员。1957年12月,任国防部五院一分院副院长。1962年1月,兼任国防部五院第一总设计师室总设计师。1965年4月,任国防部五院四分院院长,5月,改任七机部四院院长。1979年1月10日,中共中央任命他为七机部副部长。1982年12月离体。

在发展晋察冀通讯事业中的功绩

早在30年代,他曾就读于齐鲁大学物理系,酷爱自然科学,尤其是当时刚兴起的无线电技术。后由于奔赴延安,投身如火如荼的抗日战争,只好中断学业。1942年初,他在晋察冀幸运地获得又一次学习的机会,由于当时太平洋战争爆发,北平燕京大学物理系主任、英国籍教授班威廉和林迈可讲师来到晋察冀,军区组织了10多人的高级班,由班威廉和林迈可讲授物理学和无线电技术。他是其中的一员,某种意义上是圆了他读大学的梦,而且是更高水平、更结合实际的大学。由于他有大学物理的基础,再加上他勤奋刻苦、肯于动手,所以学习成绩一直优异。班威廉在他著的《新西行漫记》中记述了晋察冀这个高级班,其中对林爽的如饥似渴学习精神和所取得的成绩给予了高度赞扬。

他通过三年的学习,基本学完了理工科大学的课程,尤其是在无线电技术和英语方面收获更大。在后来担任军区无线电训练大队教务主任和通讯联络处教育科副科长等工作中,都发挥了积极的作用。1946年,晋察冀军区迁往张家口,他负责宁远放送所的工作,保证了军区司令部与延安的通讯联络。1946年10月,他最后撤离宁远,将能带走的器材设备尽量搬运到阜平县,到达阜平县后,他们利用这些物资器材和从日本人手里缴获的设备,重建晋察冀新华广播电台,他负责电台部分,用日本的300瓦电报机机壳,自行设计安装了0.5千瓦的新华广播电台,这在当时我军的通讯设备中功率是最大的。不仅保证了与延安的通讯联络,而且北平、上海、天津等大城市都可以收听到晋察冀的消息。在此期间,他还主持设计安装了训练无线电报务人员用的共用振荡器,解决了当时干电池和元器件短缺的困难,为迎接全国解放培养和准备了大批通讯干部。林爽在晋察冀通讯事业发展中作出了突出的贡献,尤其在人才培养上更有建树。

在接管恢复电信事业及邮电教育工作中尽职尽责

随着解放战争的节节胜利,中国人民解放军接管城市的任务日趋繁重,中国共产党由根据地进入城市,当时是百废待兴,国民经济恢复与发展的任务异常艰巨、复杂和繁重,他作为熟悉通讯技术、知识分子出身的干部更是义不容辞。1948年12月,担任天津电信局军代表组组长接管天津电信局,并迅速恢复和开展电信业务,后任天津电信局副局长。1949年9月,他奉调南下,赴广州接管第六区电讯管理局,后任广东省邮电管理局局长。当时敌特势力还相当猖狂,我们在管理城市方面还缺少经验,电信系统又属于要害部门,情况错综复杂,而我们的技术力量匮乏、物质条件简陋,特别是抗美援朝战争爆发后,电信部门的任务更为艰巨。他以共产党人的气概和品格,知难而进,夜以继日地工作,圆满地完成了天津、广州两电信局的接管任务,并迅速地在两个颇有影响的城市恢复和开通了邮电业务,对维护社会稳定,满足社会需要,巩固政权,夺取解放战争的全面胜利,支援抗美援朝战争等,都发挥了重要作用。特别是在广东,他适时地组织建成了土改通讯线路网,支持土改运动的顺利开展,时任中共华南分局书记的叶剑英指派秘书用电话传达了叶剑英的表扬。

1952年11月,他调任邮电部教育司副司长,到任后,深入地调查了邮电教育工作的现状,全身心地投入到了长春、西安、武汉、南京、重庆五所邮电专科学校的建设工作,有的是创建,有是进行调整、充实。在当时主管教育工作的钟夫翔副部长的领导下,在统一专业设置、制订教学大纲与教学计划,选编教材,充实教学队伍,校舍建设,以及教学设备的调拨等,他都做了大量组织领导和艰苦细致的工作,使这五所学校的教学工作步入了正轨,现在这五所学校有的已发展成为培养本科生的邮电学院,有的已成为科研单位。几十年来,这些学校为全国邮电系统培养了大批的专业技术人才,有些还输送到了其他科技工业部门。

他还曾负责北京邮电学院的筹建工作,并兼任代理院长,为北京邮电学院(现为北京邮电大学)的适时建成做了卓有成效的组织领导工作,尤其是在选调教学骨干,确定系和专业的设置等方面,都提出了多项中肯的意见,并参加了决策。现在全国邮电系统的高级领导、技术骨干中有相当一部分是当年北京邮电学院的毕业生。他称得上邮电教育事业中的一位“栽树前人”。

林爽在50年代的工作一直处于前沿领域,也带有较强的开拓性。1956年3月,他又调任邮电部技术处处长兼邮电部邮电科学研究院筹备处主任,运筹我国邮电科技研究机构的组建,规划我国邮电科技事业的发展。他主持开展了一些基础性的工作,尔后他又有新的任务了。

他在繁忙而紧张的领导与管理工作中,仍酷爱科技工作并喜欢亲自动手。在其长期从事中、短波无线电收发台以及广播电台的管理、维护、修理、设计、安装的基础上,1956年他倡议并亲自研制了中文电传打字机,因此他被评为邮电部先进生产者,受到了表彰。作为一名领导干部,长期重视科研工作亲自动手搞研究、设计,确实是难能可贵,参加科研也为他搞好科技管理工作提供了一个保证。

我国早期液体弹道导弹的总设计师

1956年8月,林爽调入国防部航空委员会,参加领导国防部五局和国防部第五研究院的筹建工作。万事都是开头难,当时在总参的两所疗养院和北京军区空军的一所疗养院办公,条件确实艰苦。时任国防部航委五局副局长兼副总工程师的林爽,为国防部五院的成立进行组织协调和筹建,工作是高效率的,1956年10月8日,国防部第五研究院正式成立,他出席了成立大会,聆听了聂荣臻元帅充满激情的报告。随即他的工作就更加紧张而繁忙。12月25日,钟夫翔和林爽等作为中方代表,与苏方代表普列奥布拉任斯基等,商谈苏制两发P-1液体近程弹道导弹(苏联仿制德国第二次世界大战期间使用的V-2导弹)的移交程序及其实物讲解等问题。12月29日,中苏双方举行了交接、验收及签字仪式,钟夫翔和林爽等出席了仪式。1957年1月2日,钟夫翔、林爽等又同普列奥布拉任斯基一行商谈P-1导弹授课计划及有关问题。自此,中国的导弹事业拉开了序幕。

当时我国的经济基础和工业技术基础都还十分薄弱,相当多的学科和专业技术领域尚属空白。客观讲,中国发展导弹的条件比较差,但林爽和他的同事们则是以坚定的信心和百折不挠的毅力开始了制造导弹的壮举。当时只有钱学森教授在国外参加过导弹的研究试验工作,其他大多数科技人员还没有接触过这一工作,有些连导弹这个名词还不了解。根据钱学森教授的倡议,他们组织了关于导弹的各种专业知识学习,采用专家讲课和互教互学的办法,学习了《导弹概论》、《航空概论》、《空气动力学》、《发动机》、《制导概论》等课程,学习气氛十分浓厚。林爽一方面要组织和参加学习,他还要领导和组织P-1导弹的拆卸、分解、测绘和重装复原工作,工作进行得紧张有序。与此同时,作为具体的领导者之一,他还在机构设置、人员选调、器材设备的购置、规划与计划的制订等方面做了大量的工作。

1957年3月1日,国防部五局并入国防部五院。9月上旬,他参加了聂荣臻副总理为团长的中国政府代表团,赴莫斯科同以别尔乌辛为首的苏联政府代表团进行谈判。10月15日,双方签订了苏联在火箭和航空等新技术方面援助中国的协定。根据这一协定,两发P-2导弹及一套地面设备于1957年12月24日运抵北京云岗。由国防部五院、炮兵司令部、哈尔滨军事工程学院等单位联合组建了炮兵教导大队,于1958年1月13日开始P-2导弹的战斗训练。1958年4月28日,国防部五院决定将仿制P-2导弹的代号定为“1059”,仿制工作全面展开。他自始至终参加了仿制工作,从仿制队伍的组建到协作定点等,他都做出了一份重要的贡献。

1958年1月,他参加了由钱学森、王诤、刘秉彦等领导组成的中国代表团,同苏联的加里宁、季琴科夫等12人代表团进行谈判,经过艰苦的工作,在苏联援建两个研究院、试制厂、飞行试验靶场及组织导弹生产等方面都取得了实质性的结果,进一步加速了我国导弹仿制及研制生产基地建设的进程。

林爽陪同苏联专家考察了北京、上海、西安、沈阳等地的有关工厂,进行了总装、发动机、控制系统、地面设备等的选厂定点。就仿制工作本身而言,从设计图纸、资料的翻译、消化,到技术、工艺、设备制造,直至材料、推进剂、元器件等,都是困难重重。他毫不气馁,知难而进,锲而不舍地推进仿制工作,带头学习和钻研技术,在充分消化、吸收的基础上组织反设计和制造。1960年9月,为加速仿制和自行研制工作,成立了“1059”导弹和自行设计中近程导弹的两个设计委员会,他被任命为两个委员会的主任委员,自知肩上的责任和使命,更知任务之艰巨。不仅需要自己废寝忘食,勤奋努力,而且更需要专家、科技人员、干部、工人的齐心协力,团结一致。因此,他在工作中一直注意依靠专家、科技人员、干部和工人。再则就是正确对待来华的苏联专家,以尊重的态度认真听取他们的意见,千方百计地学习他们的知识与经验,又要结合中国的实际,结合中国工业技术的实际,学而不抄,仿而不搬。例如,在氧化剂的选用上,他充分听取国内有关专家的分析计算结果,同意采用国产的液氧作为液体火箭发动机的氧化剂。

1960年9月10日,振奋人心的一天终于来到了,我国使用国产的液氧、酒精、过氧化氢发射苏制的P-2导弹,飞行试验一举成功,这标志着我国已掌握使用操作液体弹道导弹的技术,也为仿制P-2导弹增强了信心。1960年11月5日,在苏联专家撤走后,我国成功地发射了仿制的液体近程弹道导弹;接着又于12月6日和16日,连续成功地发射了第二枚和第三枚自己制造的导弹。至此仿制工作圆满成功,中国已经有了自己造的导弹,这也是我军装备史上的一个重要转折点。

在仿制工作取得重大进展时,即按照聂老总的指示,不失时机地开展了中近程导弹的自行设计工作。尽管有仿制P-2导弹的基础,但自行设计毕竟是第一次,与P-2相比改动的地方比较多,而且又多是导弹关键部位,主要有:提高了发动机的推力和比冲,增大了贮箱的容积,延长了发动机工作时间;弹体结构提高了质量比,将液氧箱的双层结构改为单层结构;控制系统起初仍带有P-2导弹的无线电横偏校正系统,后期改为全惯性控制系统。虽然经过了仿制P-2导弹的实践,设计队伍、工艺队伍、试制生产队伍、试验队伍都得到了一定的锻炼和提高,但当时设计资料、试验资料、参考资料都非常缺乏,甚至连导弹方面的设计手册、技术标准都没有,包括导弹方面的参考书、情报资料也十分有限。从总体到分系统直至仪器设备的设计,从设计到工艺直至加工生产,从试制到地面试验直至飞行试验,都有一系列的技术问题和难题需要解决、协调。这些都需要设计委员会主任委员进行组织、协调。为此,他付出了艰辛的劳动与汗水,既要处理和决策一些具体问题,又要对重大问题向领导提出决策建议。

1962年3月初,他带队赴发射试验基地,执行第一枚中近程导弹的飞行试验任务。3月21日实施发射,导弹起飞后18秒发动机起火,21秒导弹失控,导弹坠毁于发射台前68米、偏左660米处,飞行试验失败。急切盼望研制出“争气弹”的全体参试人员和国防部五院上上下下都大为震惊,心情沉重,感到万分痛惜,林爽的压力更大。但他和他的同事们没有气馁,更没有退缩,跌倒了爬起来再战。特别是大家正在情绪茫然、压力巨大之时,传来了聂荣臻元帅的指示:既然是试验就有失败的可能,不要追查责任。吃一堑长一智,失败是成功之母,要总结经验教训,以利再战。聂老总亲切的指示与安慰,言简意赅,语重心长,对年青的导弹开拓者们是多么大的信任、关怀和鼓舞啊!

返回北京后,他痛定思痛,反复地从自身进行反思,他认为对导弹这样一个复杂的系统工程缺乏科学的、深入的认识,缺乏科学的管理制度和经验;在组织管理上责任制不够严格,特别是技术责任制不够健全。正是基于这些认识,他围绕严格组织管理责任制和技术责任制,提出了一系列的改进措施:基于对导弹综合性、复杂性的认识,加强总体设计和研制管理,加强总体与分系统、各分系统之间、每个分系统的仪器设备、元器件之间等的联系与协调;健全设计师系统,严格技术责任制;遵守科研纪律,严格按研制程序办事,该做的地面试验要做充分,执行金字塔型的地面试验计划;严格质量要求,一丝不苟;制订计划流程图,加强指挥调度,当时的口号是“马不停蹄,风雨无阻”;明确研制单位试验队与发射操作部队的职责、分工,建立交接制度。他还就型号研制与预先研究、基础设施设备建设之间的关系进行了反思,提出了加强预先研究和基础设施设备建设的建议。

正是由于这些经验教训总结得符合实际,一方面保证了故障分析及制订改进措施工作的正常进行;另一方面也为后继型号的研制及其管理奠定了基础。当时虽然还没有明确提出系统工程管理的概念,但已初步形成了系统工程管理的雏型,也可以说是为后来逐步沿革形成完整的系统工程管理办法奠定了基础。

他组织科技人员进行紧张的飞行试验结果及故障分析工作,经过反复的分析、研究、计算和试验,终于查清了发生故障的原因。主要是总体设计中没有充分考虑导弹细长体的弹性振动对控制系统、弹体与发动机结构强度的影响,由于弹体弹性振动引起控制系统失稳,另由于发动机结构强度有薄弱之处造成管路断裂。他主持召开了一系列故障分析与采取措施的讨论会,围绕暴露出来的问题,总体和各分系统都开展了大量的研究试验工作。总体与控制分系统设计单位针对弹体的弹性振动进行了多项研究试验和反复的计算;发动机分系统设计单位进行了多种方案的地面对比试验,并在结构上增强了抗振强度。总体部和各分系统研制单位一起制订了完整的地面试验计划,在两年多的时间里共进行了17项大型地面试验,包括控制系统的综合模拟试验;控制、遥测、外测系统的综合匹配试验;发动机的性能和验收试车及全弹试车;全弹振动试验、运输试验等。根据研究试验的结果,审查修改了总体设计方案,采取了相应的改进措施。还举一反三,组织了全面的查排故障疑点与隐患的工作。大家对改进后导弹的飞行试验成功充满了信心。

功夫不负用心人,奋斗终于赢来了成功。1964年6月29日,改进后的第二枚自行设计的中近程导弹飞行试验取得圆满成功。接着又在7月9日和11日连续进行了第三枚、第四枚中近程导弹的发射,均获得圆满成功。自行设计中近程导弹的研制成功,是我国导弹发展史上一个开创性的壮举,标志着我国已掌握独立研制导弹的技术,也为后续导弹及其他航天型号的研制奠定了技术、管理、人才、物质方面的基础。不辱使命、尽职尽责的总设计师林爽,功不可没,贡献卓著,中近程导弹、林爽和所有的导弹创业者们都已永载中国航天史册。

我国固体弹道导弹与固体发动机事业的主要创业者之一

1965年,我国的导弹事业蓬勃发展,担任中近程导弹和中程导弹总设计师的林爽,正主持着中近程导弹的增程、控制系统由惯性加无线电混合制导改为全惯性制导及中程导弹的研制工作。但固体导弹是发展方向,固体导弹的研制工作已提到中国导弹事业发展的日程,国防部五院决定组建固体导弹型号研究院。1965年4月3日,他被任命为国防部五院四分院院长(后为七机部四院院长)。接令后,他即整理行装奔赴四川泸州,开始领导固体弹道导弹及固体发动机的研制工作。到任后,首当其冲地是组织制订固体弹道导弹及其固体火箭发动机的发展计划与技术途径,提出10年的奋斗目标和实施步骤,即远近结合,以近为主;先单级,后两级;先陆后海;先解决有无,再逐步提高,10年研制成功中程固体潜地导弹。他还下力气抓了固体导弹总体设计部和导弹总装车间的组建工作,从四院各单位选调了部分人员,还接收了哈尔滨423厂在北京211厂实习的200多名科技人员和工人,搭起了总体设计部和总装车间的架子,并开展了工作。当时四院正处于初创时期,不仅缺少科技骨干,而且物质条件又比较差。重任在肩的林爽带领创业者们勇敢地面对困难,进行了卓有成效的工作。他同广大职工同甘共苦,在大食堂排队买饭,有时只好靠贮存的饼干、罐头充饥。在艰巨的工作任务和困难的条件下,他仍以国防部五院创建时期的艰苦奋斗精神,深入基层、深入科研生产第一线,认真听取各方面的意见,做细致的组织协调工作。对一些重大的科技管理工作,从内蒙基地的扩建到三线基地建设方案的确定;从固体导弹的方案到固体发动机方案的论证;从固体推进剂配方的确定到固体发动机的试车等,他都做了有效的组织协调工作,并适时地作出了决策。时至今日,我国的固体弹道导弹及固体发动机事业已取得了举世瞩目的辉煌成就,这其中也凝集着林爽等创业者们所作出的开创性、奠基性的贡献。

“文化大革命”中,他受到了冲击,但仍竭尽全力,在力所能及的情况下抓科研生产工作。1973年7月24日,内蒙古自治区党委决定:薛伟民任四院党委第一书记;林爽任四院党委书记、革委会主任。自此,他在秩序还不正常且很困难的情况下,以对党对人民高度负责的精神,抓航天型号科研生产任务;抓内蒙基地的扩建完善和三线基地的建设与验收;忍辱负重,苦口婆心地做群众的说服与组织工作。1976年粉碎“四人帮”后,他欢欣鼓舞,可以全身心地抓工作了。对水下发射的固体弹道导弹的发动机方案进行了审核,并加快了研制工作的进度。1978年年底,这一导弹的两级发动机全程试车获得通过。其他如东方红二号试验通信卫星上的远地点固体发动机、返回式遥感卫星的制动发动机及几种导弹武器的固体发动机等,也都较好地完成了科研生产任务。“文化大革命”中的重灾区——四院又重现生机,“创业不怕难,攻关不畏险,再险也要攀”的四院精神得以弘扬。

1978年3月,全国第一次科学大会在北京召开,他作为四院的领队和代表出席了大会。四院的代表还有杨南生、崔国良、阮崇智、黄幼文、林金镕等。四院完成的长征一号运载火箭第三级固体发动机、返回式遥感卫星的制动发动机等34项重大科技成果在大会上获奖。

信念坚定,追逐事业

林爽出身于高级知识分子家庭,生活上尚属宽绰,家庭又鼎力支持其求学攻读,他完全可以继续深造,出国留学,或走仕途之路。但富有正义感的他,青少年起就萌发了对旧礼教和腐朽恶势力的憎恶。尤其是日本侵略军的入侵,更激发了他抵抗外来侵略和黑暗统治的革命热情。流亡到北平后,又直接受到已参加中共地下党团组织的兄、姐、弟革命思想的影响,革命信念与日俱增。1932年加入反帝大同盟(党的外围组织),1933年因参加纪念“一二·八”运动一周年的游行示威而被捕,后经保释解除拘留,由于在拘留中与敌人斗争坚决,经介绍加入共青团,后由于白色恐怖嚣张,在去陕西父母处时而失掉了与组织的联系。

他在追求真理和救国救民道路上苦苦求索,直到1938年5月他踏上革命圣地延安,才真正见到了光明,呼吸到了革命的新鲜空气。在长达半个多世纪的革命生涯中,始终以初踏延安时的革命热情激励自己,一贯严格要求自己,淡泊名利,保持高度的组织纪律性,埋头苦干,刻苦学习新知识,特别是长期从事科技管理的领导工作,始终注意发扬技术民主,用实际行动实现了革命与科技兴国的统一。

革命的征程不可能完全平坦和一帆风顺,在“文化大革命”中,他受到了林彪和江青两个反革命集团的迫害。但他却矢志不移,相信群众、相信党,追求真理、追逐事业的理想与信念坚定不移。在被“审查”中,除了写“检查交待”,学习马列和毛主席著作外,他还抓紧时间学习和钻研专业技术。1969年在被关进“牛棚”时,他靠无线电技术与中短波通信技术的功底,从理论上研究了水下(地下)的通信问题,1970年做了模拟试验,1976年交总参通信部一研究所进行试验,在地道中做了220千米距离的通信试验,证明可以采用,取得了初步的成果。他还在“牛棚”中,认真学习和钻研了马克思的经济理论,运用数学分析方法研究了社会主义计划经济的比例关系问题,并对技术经济分析问题等进行了研究,撰写了研究报告。后被中国社会科学院技术经济研究所的参考资料《技术经济研究》连载。

1979年1月10日,中共中央任命他为七机部副部长,当年还不足不惑之年的创业者,已是白发稀疏年过花甲的老者,在边远地区奋斗近14年后回到了北京,还来不及也不想去整理他那与人合住的拥挤不堪的家,马不停蹄地又开始了新的耕耘。

当时他已患有心绞痛,可雄心壮志仍不减当年。对自己分管的工作进行详细分析,并制订了工作计划,从调查研究入手,摸清情况和规律,以求开创工作的新局面。特别是在微电子技术的发展上,更是倾注了他的大量精力,从引进的集成电路研制线、生产线的设备验收、开通和添平补齐等,他都深入地处陕西的现场,和有关专家、领导、科技人员一起研究与解决问题,为航天微电子技术的发展做出了贡献。

他还分管电子计算机技术,测控技术,遥测、遥控、遥感技术,雷达技术,以及海防导弹武器系统等,从规划和技术途径的制订,到管理体制、管理办法,直至有关技术方案的确定,他都深入基层,广泛听取意见,认真地进行分析研究,适时地作出了判断与决策,有力地推动了这些技术的发展。如统一导弹、运载火箭、应用卫星地面测试系统的问题,他进行了大量的调查研究,组织了设计师系统,决定研制CAMAC测试系统,并进行了推广,收到了良好的经济与技术效益。

林爽在航天征程中留下的足迹是坚实而清晰的,他虽没有更多的立功获奖,也没有辉煌的荣誉称号,但平凡而诚实的劳动和默默无闻的奉献铸就了这位老航天人的光辉形象和崇高品格。1999年9月18日,他作为特邀代表出席了表彰为研制“两弹一星”作出突出贡献科技专家的大会,尽管这位耄耋老人步履艰难,但其激动和喜悦心情仿佛又回到了轰轰烈烈的创业年代。

1982年12月离休后,林爽仍关注着他所酷爱和为之奋斗的导弹与航天事业。1983至1985年间,他受聘担任《当代中国的航天事业》一书的副主编和常务编委,不顾年高和身体欠佳的困难,积极参加有关工作,认真审编了历次书稿,充分地体现了一位老航天人的敬业奉献精神,因此受到《当代中国》丛书总编委会的赞扬,并获航天部授予的“荣誉奖”。1985年至1988年,他还应邀参加了《航天事业三十年(1956~1986)》征文活动,对征文活动给予了具体的指导,还亲自为《航天事业三十年科技经验篇(1956~1986)》撰写了《中近程导弹从失败到成功》的研究报告。

林爽离休的18年中,只要航天的事找他,包括征求航天规划的建议、参加一些大型航天活动,他都二话不说,积极参加,坦陈个人的见解。这位航天老领导称得上是老骥伏枥、壮志不已。

林爽于2001年11月因病逝世,生前留下了3万元,其中1万元作为他最后一次党费,1万元捐赠给希望工程,1万元捐赠给航天基金会。他还留下遗言,死后不写讣告,不摆灵堂,不写生平,不留骨灰,丧事从简。他用自己的实际行动实现了自己的诺言,把一切献给党献给人民,表现了一位老共产党员的伟大品格。

简历

1917年10月5日 生于北平市(现北京市)。

1936~1937年 山东济南齐鲁大学物理系学习,肄业。

1938~1938年 延安抗大二大队四队,学员。

1938~1941年 从延安赴晋察冀,晋察冀一分区三团任宣教干事、干教股长,一分区干教干事。

1941~1944年 任晋察冀军区材料股研究班研究员,晋察冀军区司令部高级班学员。

1944~1946年 晋察冀党校学习,在军区无线电训练大队任教务主任,在军区司令部任材料股副股长。

1946~1949年 在晋察冀军区司令部通信联络处教育科任副科长兼军区无线电训练大队高级班班主任,天津电信局军代表组组长、天津电信局副局长。

1949~1952年 广东省邮电管理局军代表、局长。

1952~1956年 任邮电部教育司副司长,邮电学院代院长,邮电部技术处处长兼邮电科学研究院筹备处主任。

1956~1965年 国防部航委五局副局长、副总工程师,国防部五院一分院副院长,国防部五院第一总设计师室总设计师。

1965~1979年 国防部五院四分院院长,七机部四院院长。

1979~1982年 七机部副部长。

1982年12月 离休。

2001年11月 逝世。

相关参考

清平天地会之战www.lishixinzhi.com清乾隆五十一年(1786年)至五十三年(1788年),林爽文、庄大田等领导的台湾天地会众反抗清朝统治的武装起义。林爽文,原籍福建漳州,乾隆三十八年(

清平天地会之战www.cha138.com清乾隆五十一年(1786年)至五十三年(1788年),林爽文、庄大田等领导的台湾天地会众反抗清朝统治的武装起义。林爽文,原籍福建漳州,乾隆三十八年(1773年

林爽文起义林爽文是台湾彰化县天地会(即三合会)的首领,世代居于大里村庄,以豪富称雄地方,团结周围群众,反抗清政府。台湾岛自郑塽降清以后,清政府设一府三县统治,归福建布政使管辖。但是,台湾人民反清不断,

清朝人物本名:富察·福康安字号:字瑶林,号敬斋所处时代:清朝民族族群:满人出生地:北京出生时间:1754年去世时间:1796年主要作品:《重修昭觉寺志》《寄惠椿亭侍郎》主要成就:平定大小金川,镇压林爽

乡勇(汉语拼音:Xiangyong),中国清代用兵时临时招募的辅助部队。源于清代前期的乡兵。乾隆末年,由于八旗兵业已腐朽,绿营兵也暮气日深,福康安镇压台湾林爽文起义时,不得不招募地方“义勇”,与官

清朝人物本名:多拉尔·海兰察所处时代:清朝民族族群:鄂温克族出生地:呼伦贝尔阿荣旗霍尔奇镇出生时间:不详去世时间:1793年主要成就:从征准噶尔部,平定林爽文,平定廓尔喀。(历史lishixinzhi

帝是有作为的皇帝,在他执政期间,各民族间和睦团结,但仍有一些地方发生动乱,威胁清政府的统治。>> 乾隆五十一年(公元1788年),天地会数千人在林爽文、庄大田的领导下,其人数越来越多,攻城夺县严

史书记载早年时期碧鲁·鄂辉,自前锋分发四川试用守备。七迁建昌镇总兵。从大学士阿桂定兰州回乱,予法什尚阿巴图鲁名号。再迁成都将军。乾隆五十二年,署四川总督。将军福康安讨台湾乱民林爽文,上命鄂辉率四川屯练

乾隆在位后期,阶级矛盾日渐尖锐,人民起义不断。乾隆三十九年,山东王伦起义掀开了武装起义的序幕。乾隆四十六年,甘肃循化的苏四十三领导撒拉族人民起义。乾隆四十七年,田五领导回民起义。乾隆五十一年,台湾林爽

王珞丹(1984年1月30日-),内地女演员,毕业于北京电影学院表演系本科。2007年,王珞丹因在赵宝刚导演的青春励志剧《奋斗》中出演“米莱”而走红。2008年,再次在赵宝刚的电视剧《