知名人物 卢嘉锡人物简介

Posted 结构

篇首语:人不能象走兽那样活着,应该追求知识和美德。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了知名人物 卢嘉锡人物简介相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

知名人物 卢嘉锡人物简介

·卢嘉锡

卢嘉锡,物理化学家、化学教育家和科技组织领导者。他的工作涉及物理化学、结构化学、核化学和材料科学等多种学科领域。在结构化学研究工作中有杰出贡献,曾提出固氮酶活性中心的结构模型,从事结构与性能的关系研究等,对中国原子簇化学的发展起了重要推动作用,他所指导的新技术晶体材料科学研究,也取得了重大成绩。他还曾担任中国科学院院长等学术领导职务。

卢嘉锡又名瑞师,1915年10月26日出生于福建省厦门市,祖籍台湾省台南市。1895年甲午战争后,因愤于清政府把台湾割让给日本,其曾祖卢立轩携家迁居厦门。父卢东启 (字霞村),设塾授徒,家境清寒。

卢嘉锡幼时随父读书,他禀赋甚高,父母寄予厚望,渊源家学,因而诗词颇有根底,并擅长对联。

卢嘉锡于1926年上过一年公立小学,1927年后相继在厦门育才学社和大同中学初中就读过一年半,1928年秋考入厦门大学预科,时年13岁。1930年进入厦门大学化学系,1934年毕业,同时修毕数学系主要课程。大学期间曾担任校化学会会长和算学会副会长,毕业后留校任化学系助教三年,同时兼任中学数学及英文教员。

1937年考取中英庚款公费,进伦敦大学学院学习,并在著名化学家S.萨格登(Sugden)指导下从事人工放射性研究,两年后通过答辩,获伦敦大学物理化学专业哲学博士学位。1939年秋,他到美国加州理工学院,随后来两度独得诺贝尔奖(1954年的化学奖和1963年的和平奖)的L.鲍林(Pauling)从事结构化学研究。翌年夏,又在鲍林教授的挽留下继续工作了五年多。在此期间,他发表了一系列学术论文,其中不少成为结构化学方面的经典文献;此外,他还应聘到隶属于美国国防研究委员会第十三局的马里兰州研究室,参加战时军事科学研究,在燃烧与爆炸的研究工作中做出出色的成绩,于1945年获得美国科学研究与发展局颁发的“科学研究与发展成就奖。”

1945年冬,年方30岁的卢嘉锡满怀“科学救国”的热忱回到祖国,受聘到母校厦门大学化学系任教授兼系主任,曾两度应浙江大学竺可桢校长和理学院胡刚复院长的聘请,到该校讲授物理化学课程。

1950年后,他历任厦门大学理学院院长、副教务长、研究部副部长、部长和校长助理、副校长等职,并开始培养研究生。他有一套比较先进的办学经验和教育思想,在他的努力下,厦门大学不再仅因经济系 (王亚南校长创办) 而闻名,同时因化学系的崛起而跻身全国重点大学之列。

1955年,他被选为中国科学院化学学部委员,同年被高等教育部聘为一级教授,是我国当时最年轻的学部委员和一级教授之一。1956年,卢嘉锡加入中国共产党。

1958年,他根据组织的决定,到福州参加筹建福州大学和原中国科学院福建分院,后经多次调整而建成中国科学院福建物质结构研究所。1960年任福州大学副校长和福建物质结构研究所所长,从系科布局、课程设置、图书订阅、科研设备购置、师资聘任到组织管理,卢嘉锡都付出了大量心血。

1972年后,卢嘉锡着手恢复福建物质结构研究所的科研队伍和设备,关心和指导该所结构化学、晶体材料、催化及金属腐蚀与防护等学科领域的研究工作,使这个所逐步形成为一所具有明显特色的结构化学综合研究机构,特别是在原子簇化学和新技术晶体材料科学方面成绩斐然,在国际上都占有一席之地。

1981年5月,卢嘉锡出任中国科学院院长,在任职的近六年里,他认真贯彻党中央关于科学技术工作的指导方针,领导中国科学院采取了一系列重大改革措施,诸如建立科研课题的同行评议制度; 实行择优支持的经费管理办法; 创建开放研究所和开放研究室; 率先在中国科学院设立青年科学基金; 加强与院外的横向联系、组织全国性联合攻关项目;稳定我国基础研究工作等等。他还为加强中外科技界的友好交往与合作做了大量工作,为提高我国科技界特别是中国科学院在国际科技界的地位做出了贡献。

1988年,他当选为第七届全国政治协商会议副主席,中国农工民主党第十届中央主席,并任中国科学技术协会副主席,中国和平统一促进会会长,继续担任中国科学院主席团执行主席、中国科学院福建物质结构研究所名誉所长等职。在此之前,他曾是第三、五届全国人民代表大会代表; 第五届福建省人民代表大会常务委员会副主任; 第六届全国政治协商会议常委; 中国农工民主党第九届中央副主席; 中共福建省委委员; 中国科学技术协会常委; 中国化学会副理事长、理事长; 福建省科学技术协会第一届主席、第三届名誉主席。他曾被评为1979年全国劳动模范。1993年3月当选为第八届全国人民代表大会常务委员会副委员长。

卢嘉锡是一位在国际科学界享有崇高威望的科学家,获得过一系列国际荣誉和学衔: 1984年被选为欧洲文理学院外域院士;1985年当选为第三世界科学院院士和该院理事会理事;1987年荣获比利时皇家科学院外籍院士称号; 同年接受英国伦敦市立大学授予的理学名誉博士学位; 1988年10月被任命为第三世界科学院副院长,是担任这一职务的第一位中国科学家。

对中国结构化学的杰出贡献

结构化学是物理化学的一个重要分支,早在国际上尚处于起步时期的30年代末,卢嘉锡就敏锐地意识到:物理化学的第一发展阶段即热力学阶段已臻完善,可能成为第二发展阶段的将是结构化学,他选择了这个学科作为研究的主要方向。

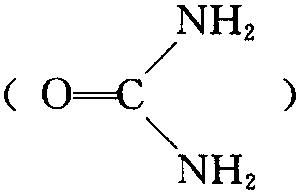

在加州理工学院,他参加过过氧化氢分子结构的研究。当时,物质的分子表征通常是以获得合格单晶为前提的,但因很难得到过氧化氢的单晶,以致测定这种简单化合物的分子结构成为当时的难题之一。卢嘉锡和P. A. 盖古勒 (Giguere) 巧妙地用尿素

和过氧化氢(H2O2)作用生成用氢键连结的脲—过氧化氢加合物,并培养出这种加合物的单晶。有趣的是,在这种单晶中,过氧化氢分子并不因为尿素分子的存在而发生构型上的畸变。接着,他和E. W. 休斯 (Hughes) 合作完成了晶体结构测定,证实了W.彭尼(Penny)和G. 萨塞兰(Sutherland)对过氧化氢分子结构所做的理论分析。

和过氧化氢(H2O2)作用生成用氢键连结的脲—过氧化氢加合物,并培养出这种加合物的单晶。有趣的是,在这种单晶中,过氧化氢分子并不因为尿素分子的存在而发生构型上的畸变。接着,他和E. W. 休斯 (Hughes) 合作完成了晶体结构测定,证实了W.彭尼(Penny)和G. 萨塞兰(Sutherland)对过氧化氢分子结构所做的理论分析。1943年,他与J. 多诺休(Donohue)采用电子衍射法研究了硫氮(S4N4)、砷硫(As4S4)等化合物的结构,并定出被他们称为“摇篮”形的八员环构型,这一研究结果后来为多诺休所进行的晶体结构测定所证实。这些硫氮非过渡元素原子簇化合物在结构上具有的 “多中心键”特征,曾引起卢嘉锡极大的兴趣,和他以后对固氮酶活性中心模型的研究有密切的关系。

在结构分析方法上,他提出过一种处理等倾角魏森堡衍射点的极化因子和洛伦兹因子的图解法,成为当时国际上普遍采用的一种较简便的方法,曾被收入《国际晶体学数学用表》(第二版)。

回国以后,卢嘉锡一心想在国内开辟结构化学研究,在当时的条件下,这一宏愿根本无法实现。于是卢嘉锡寄希望于教育事业,以培养人才为己任。在教学工作中,他是一位才华横溢而又勤奋严谨的人。他学识渊博且善于表达,讲起课来生动活泼,见解独到,板书格外工整清晰,课堂常常座无虚席,成为厦门大学最受欢迎的教授之一。1947年春,当他在浙江大学完成第一次讲学任务即将离去之际,该校一百多名师生曾联名写了封充满激情的挽留信。解放初期,他曾接受高等教育部的聘请,与唐敖庆等先后到山东大学 (当时设在青岛) 和北京大学 (同行的还有吴征铠、徐光宪)讲授物质结构课程,培养了一大批结构化学的师资。

卢嘉锡在教学过程中,注重培养学生的思考能力和解决实际问题的能力。他虽然是一位数学功底很深的化学教授,却经常告诫学生,要学会对事物进行“毛估”,他说:“毛估比不估好”。思考问题时要学会先大致估计出结果的数量级,尽量避开繁琐的计算,以便迅速地抓住问题的本质,必要时再仔细计算,这样可以提高解决问题的效率。为了培养具有全面素质的人才,他让学生记住一个奇特而有趣的结构式——C3H3,即Clear Head (清楚的头脑)、Clever Hands(灵巧的双手)、Clean Habit(洁净的习惯)。他常说:“一个老师如果不能培养出几个超过自己的学生,他就不是位好老师。”建国以来,他已培养了十五届计50多名博士生、硕士生以及许多青年学者,如田昭武、张乾二、梁敬魁、黄金陵、黄锦顺、吴新涛、潘克桢、陈创天等。蛋白质结晶学家、美国加州理工学院研究员朱沅女士 (已病逝) 的成长也曾受到卢嘉锡的指导和关怀。

60年代初期,卢嘉锡在创办福建物质结构研究所的同时,组织和领导过渡金属络合物和一些簇合物、硫氮系原子簇化合物以及新技术晶体、材料等方面的研究,并取得了一些可喜成果。

70年代以后,他在组织和参加我国化学模拟生物固氮研究并取得重要理论成果的基础上,以这项重大研究工作为契机发展我国原子簇化学。1978年,基于他对国际上化学前沿领域发展的敏锐洞察力,同时也由于从事化学模拟生物固氮研究所取得的成果和经验以及早期在硫氮原子簇化合物方面的科研实践,他在国内最早倡导开展过渡金属原子簇化合物研究,并抓住这一方向进行了深入系统的工作。以卢嘉锡为首的研究集体在合成和表征了200多种新型簇合物的基础上总结和发现的两个重要规律,即“活性元件组装”和“类芳香性”,受到美、英、日、德、法、苏等几十个国家同行专家的重视,对国际原子簇化学的发展产生了深远影响。

此外,在卢嘉锡指导下的福建物质结构研究所,与中国科学院生物物理研究所和上海有机化学研究所合作完成了天花粉蛋白空间结构测定,建立了国际上第一个核糖共活蛋白的分子模型。

长期以来,卢嘉锡在领导福建物质结构研究所和发展我国结构化学的实践中,逐渐形成了独特而系统的科研指导思想,这就是“五重双结合”: 实验与理论相结合 (以实验为主),化学与物理相结合 (以化学为主),结构与性能相结合 (以结构为主),静态与动态相结合 (以静态为主),基础与应用相结合 (以基础为主); “四个一些”: 看远一些,走前一些,搞深一些,想宽一些;“三个立足”: 立足改革,立足竞争,立足创新。这些指导思想在推动福建物质结构研究所科研工作的迅速发展和形成自家特色方面发挥了重要作用。

开拓中国原子簇化学研究领域取得一生中最为突出的学术成就

原子簇化学特别是过渡金属原子簇化合物是70年代以来国际上十分活跃的一个领域,人们从对固氮酶的研究中比较一致地认识到其固氮活性中心很可能是由Mo、Fe、S三种原子组成的原子簇,从而对原子簇化合物及其可能存在的生物活性更感兴趣。同时,这类新型化合物中存在着同核或异核的金属—金属之间的相互作用,从而具有应用于催化过程的前景。此外,对这类含有金属—金属键化合物的研究,有可能加深人们对化学键本质的认识。1978年,卢嘉锡在中国化学会年会上发表了《原子簇化合物的结构化学》的论文,对国内这个领域的研究起了推动作用。他在化学模拟生物固氮和过渡金属原子簇化合物研究方面所取得的主要成就如下。

1.提出固氮酶活性中心的结构模型

化学模拟生物固氮是60年代以后迅速发展起来的前沿课题,固氮酶活性中心的结构探秘和化学模拟是一项异常复杂而艰巨的工作,它的最后成功很可能促使生命科学取得重大突破,因而各国化学家一直在进行着不懈的努力。

卢嘉锡从结构化学角度出发,分析了双氮分子的异常惰性,以及加强氮分子络合活化的结构问题,提出了络合活化氮分子的必要条件为: (1) 侧基加端基络合; (2) 多核原子簇; (3) 具有可变交替氧化态; (4) 有一个合适的空间结构。因而固氮酶活性中心结构必须是多核原子簇,而且有能实现端基加侧基络合的网兜状构型。在此基础上提出了固氮酶活性中心结构的初步模型——福州模型Ⅰ,它是一种能实现投网式络合活化还原氮分子的钼铁硫MoFe3S3四核网兜状结构,以后又进一步演化出孪合双网兜福州模型Ⅱ。

卢嘉锡提出的模型所反映的结构特点,四年后得到顺磁、穆斯鲍尔谱和超精细表面结构分析法对固氮酶钼铁蛋白和铁钼辅基进行研究所得结果的支持。该模型被国际同行在论文中多次引用,并以“M2S2”的局部结构形式出现在后来其他科学家提出的模型之中。

2.关于 “活性元件组装”设想

自从1858年Z.陆森(Roussin)合成出第一个过渡金属簇合物陆森黑盐K [Fe4S3 (NO)7]以来,过渡金属原子簇化学已积累了不少有趣的实验材料,但一直无法正确地理解陆森黑盐的生成机理,因而过渡金属原子簇合物的合成在很大程度上仍无规律可循,基本上处于摸索试探阶段。

卢嘉锡在总结钼铁硫簇合物合成反应的大量实验事实时,发现类立芳烷型簇合物在其“自兜”反应的生成过程中经常留下反应物基本单元的结构“遗迹”可供“寻根”,因而提出:复杂的原子簇化合物可由较简单的原子簇 “元件”通过活化成为 “活化元件”而组装起来。根据这种“活性元件组装”的设想,可以解释从陆森红盐阴离子[Fe2S2(NO)4]2-,二聚缩合生成陆森黑盐阴离子[Fe4S3(NO)7]-;从二铁氧还蛋白类似物阴离子[Fe2S2(SR)]的二聚缩合物生成四铁氧还蛋白类似物阴离子[Fe4S4(SR)]的组装途径。在这一理论设想的启发和指导下,物质结构研究所合成出了许多新型类立芳烷型的簇合物。

对于具有二中心双电子定域键的簇合物的合成与结构研究,为预测和判断具体类型簇合物的生成,元件组装设想吸收和应用霍夫曼等瓣相似原理,并把它推广到满足9N—L的金属簇合物和符合4n—e的碳烷等瓣相似,这样可以把有机碳烷与簇合物从霍夫曼结构上等瓣相似的角度联系起来,从中寻找它们在合成和结构中的相似性,也就是把复杂的簇合物分子碎片和已知的可能较简单的有机碎片联系起来,从而有意识、有目的地寻找有特定结构的簇合物碎片的合成途径。

3.关于 “类芳香性”本质的研究

1986年,在物质结构研究所从事钼簇合物结构化学研究的兼职研究人员黄健全,通过类比了某些[MO3S4]4+簇合物和苯在置换、加成、氧化三类反应形式上的相似性,提出了 “类苯芳香性”的概念。卢嘉锡认为这是一个有希望的苗头,即组织研究力量,通过量子化学计算和实验研究,从理论上深化和完善了这一概念。并指出在[Mo3S4]4+簇合物中的[Mo3S3]非平面折叠六元环具有类芳香性。从而把有机化学中最重要、最基本的传统概念之一——芳香性,引伸到过渡金属原子簇化学中来,在这之前,芳香性概念还只局限于苯和某些有机平面环状化合物,卢嘉锡等人把芳香性概念推广到[Mo3S4]4+簇合物的[Mo3S3]非平面折叠六元环,从而把平面芳香性扩展到立体芳香性,同时揭示了[Mo3S4]4+簇合物中[Mo3S3]非平面折叠簇环的(d—p—d)三中心键双电子π键共轭系的成键特性,建立了六元簇环芳香性和三中心键模型。

“类芳香性”本质的研究,从理性上系统地认识了某些过渡金属原子簇合物的特殊反应性能和物理性质,将有利于新型簇合物的合成进入分子设计的新阶段。

由于卢嘉锡在原子簇化学方面的突出贡献,曾获得1991年中国科学院自然科学一等奖和1993年国家自然科学二等奖。

应用结构化学理论于新技术晶体材料科学研究

卢嘉锡是一位较早应用结构化学理论于新技术晶体材料探索的科学家,他应用了A. M. 布特列罗夫(БутΛеров)结构理论的思想于非线性光学材料中构效关系的研究,对阴离子基团理论的建立也提出了一系列有益的见解和建议,促进了一系列新型晶体材料的发现。

早在1861年,俄国著名化学家布特列罗夫就提出了物质的化学结构与具体性能相互影响、相互制约的科学预见,指出了一个物质的化学结构决定了它的全部性能; 反过来,它的全部性能也一定能确定其化学结构。卢嘉锡认为: 在近代发展出来的整系列测定物质各层次微观结构的物理方法的基础上,我们不仅能进一步把布氏理论推进到微观结构与宏观性能之间相互关系的新阶段,甚至能把它发展到某些部分微观结构与对这些部分结构的变化特别敏感的一些宏观性能之间相互关系的更新阶段。卢嘉锡正是在这方面发挥出他的创新性,他认为存在这样的可能性,那就是有可能选择那些对某部分结构特征特别敏感的某类型宏观性能作为材料科学的研究对象,从而发展出这类性能对材料中相应部分结构所要求的“结构判据”,乃至发展出材料科学的一个新分支。

自60年代以来,他在具体组织和指导新技术晶体材料探索中,十分重视发挥物质结构研究所结构化学基础研究的支撑与主导作用,同时注意培养理论研究人才。

1965年,卢嘉锡支持陈创天初步总结出来的非线性光学材料性能 (特别是二倍频和高倍频性能、电光调制性能) 是“结构敏感”性能的观点,并支持他选择非线性光学晶体的基团理论及其结构判据的理论研究课题。这项理论研究于1978年获得全国科学大会重大科技成果奖。研究的中心议题是哪一种阴离子基团最有利产生大的倍频效应。通过多方面的实验探索和理论分析,物质结构研究所较快地确定了硼酸盐系的(B3O6)3-基团这一主攻方向,并先后于1984和1987年发现和研制成功偏硼酸钡 (简称BBO)和三硼酸锂 (简称LBO)等新型非线性光学晶体材料。此外,在卢嘉锡倡导的“五重双结合”和“结构敏感”观点指导下,该所研制成功了几个系列的新型晶体材料,其中包括研制出国际上公认为生长 “极其困难” 的大尺寸自激活激光晶体硼酸钕铝(简称NAB) 和在绿光输出方面领先于国际的自倍频激光晶体四硼酸铝钇钕 (简称NYAB)。

美国非线性光学晶体材料科学界在比较了“新中国发现BBO晶体的研究小组和美国的研究情况”之后,一些权威专家曾 “为非线性光学材料研究方面的大部分新思想不是发源于美国”而感到担忧。

诺贝尔化学奖获得者李远哲、印度科学院院长C. N. R. 拉奥 (Rao)、美国晶体生长协会主席R. S. 费杰尔逊(Feigelson)和美国加州大学教授沈元穰等在参观物质结构研究所之后,都十分赞赏卢嘉锡为该所制订的科研方向和学术指导思想。

简历

1915年10月26日 出生于福建省厦门市。

1934年 毕业于厦门大学化学系。

1934—1937年 任厦门大学化学系助教,同时兼任厦门省立中学数学教员。

1939年 获伦敦大学物理化学专业哲学博士学位。

1939年8月—1943年12月 任美国加州理工学院化学系客座研究人员。

1944年1月—1944年12月 任美国国防研究委员会马里兰州研究室化学研究员。

1945年1月—1945年11月 任美国加州大学和加州理工学院研究员。

1946—1960年 任厦门大学化学教授,并历任该校化学系主任、理学院院长、副教务长、研究部副部长、部长、校长助理、副校长。

1947—1948年 两度应聘浙江大学兼职教授。

1958年— 当选为中国科学技术协会第一届委员会委员、第二届委员会常务委员、第三届委员会副主席、第四届委员会荣誉委员。

1960—1980年 任福州大学教授、副校长,同时任中国科学院福建物质结构研究所研究员、所长。

1981年5月— 任中国科学院院长,主席团主席、成员。

1978—1994年 当选为中国化学会第二十届理事会副理事长、第二十一届理事会理事长、第二十二届和二十三届理事会常务理事。

1984年— 当选为欧洲科学院院士。

1985年— 当选为第三世界科学院院士,1988年当选为该院副院长。

1987年— 被聘为比利时皇家科学文学与美术院外籍院士。

主要论著

1 C. S. Lu and S. Sugden. Chemical Methods of Concentrating Radioactive Halogens. J. Chem. Soc.,1939:1273—1279.

2 C. S. Lu,E. W. Hughes and P. A. Giguere. The Crystal Structure of the Urea—hydrogen Ocroxide Addition Compound CO (NH2) H2O2.J. Am. Chem. Soc.,1941,63 (8):1507—1513.

3 C. S. Lu. Reciprocal Lorentz—polarization Factor charts for Equi—inclination Weissenberg Photographs. Rev. Sci. Instr.,1943,14 (11):331—335.

4 C. S. Lu and J. A. Donohue. An Electron Diffraction Investigation of Sulfur Nitride,Arsenic Disulfide (Reaalgar),Arsenic Trisulfide (Orpiment) and Sulfur. J. Am. Chem. Soc.,1944,66 (5):818—827.

5 J. Waser and C. S. Lu. The Crystal Structure of Biphenylene. J. Am. Chem. Soc.,1944,66 (12):2035—2042.

6 卢嘉锡,潘克祯,杨文火等. S4N3C1的晶体结构. 福州大学学报,1964 (1):55—67.

7 中国科学院福建物质结构研究所固氮小组(卢嘉锡执笔).固氮酶催化固氮活性中心的初步模型—兼论双氮分子络合活化的结构条件. 科学通报,1975,20 (12):540—557.

8 J. X. Lu. Mixed Transition—Metal Cubane—like Clusters—Some Structural considerations in Attempted Synthesis of New Imperfect Clusters.In: 《Fundamental Research in Organometallic Chemistry》,First China—Japan—U. S. A. International Symposium on Organometallic Chemistry,Beijing,1980. 97—115.

9 C. S. Lu. Composite“String—bag”Cluster Model for the Active Center of Nitrogenase. In:《Nitrogen Fixation,Vol. I,Free—living Systems and Chemical Models》,Baltimore: University Park Press,1980. 343—371.

10 Lu Jiaxi. Evidence for the “String—bag” Structure as a Basic Structural Unit for the Active Center of Notrogenase and an Attempted Synthesis of“String—bag” Model Compounds. In: 《Current Perspectives in Nitrogen Fixation》,Proceedings of the Fourth International Symposium on Nitrogen Fixation,Conbera,Australia,1980 (12):50. Lu Jiaxi,et al. Attempted Synthesis of “Series F” Model Compounds for the Active Center of Nitrogenase. ibid: 345.

11 卢嘉锡. 原子簇化合物的结构化学. 中国化学会1978年年会学术报告集. 北京: 科学出版社,1981. 35—60.

12 曹怀贞,刘春万,卢嘉锡. 二铁氧还盐和四铁氧还盐的电子结构. 化学学报,1986,44 (12):1197—1203.

13 黄健全,卢绍芳,卢嘉锡等. Mo3S4 [S2P (OCH2CH3)2]4 (OH2)反应性能研究及[Mo3 (u—S)3]“类芳香”结构的设想. 结构化学,1987,6 (4):219—233.

J. Q. Huang,M. Y. Shang,J. X. Lu,et al. Structure and Reactivity of Molybdenum Cluster with Loose Coordination Site,Mo3S4 [S2P(OCH2CH3)2]4 (OH2). Pure and Appl. Chem.,1988,60(8):1185—1192.

14 Liu Chun Wan,Cao Huaizheng,Lu Jiaxi,et al. The Electronic Structures of Red Roussinate and Black Roussinate. Acta Chim. Sinica.,1987,45(1):1—14.

15 Liu Chunwan,Cao Huaizheng,Lu Jiaxi. Quantum—Chemical Study of the Mechanism of the “Spontaneous Self—Assembly” Reaction in the Formation of Black Roussinate Monoanion. J. Mol. Struct.(Theochem.),1989,52 (1):1—16.

16 卢嘉锡,庄伯涛.过渡金属类立方烷簇合物合成中的“活性元件组装”设想. 结构化学. 1989,8 (4):233—248.

17 卢嘉锡. 初论某些 [Mo3S4]4+簇合物中[Mo3S3]非平面簇环的类芳香性本质. 结构化学,1989,8 (5):327—339.

18 吴新涛,卢嘉锡.“元件组装”设想用于合理合成过渡金属原子簇时硫原子的作用. 结构化学,1989,8 (5):399—407.

19 黄锦顺,王银桂,卢嘉锡等.碎片法合成金属原子簇—Isolobal Analogy的应用和推广. 化学学报,1990,48 (4):343—348.

20 Chen Zhida,Li Jun,Lu Jiaxi,et al. A Preliminary Quantum—Chemical Analysis of the Nature of Quasi—Aromaticity of the Puckered [Mo3S3] Ring in Certain [Mo3S4]4+Clusters. Chinese Science Bulletin,1990,35(20):1698—1704.

21 陈志达,李隽,卢嘉锡等. 平面单环多烯烃的定域化分子轨道研究——定域化分子轨道分析作为芳香性本质研究方法论的初步探讨.自然科学进展,1990,试刊 (2):133—142.

相关参考

明朝人物中文名:周嫩予别名:览予、懒予出生日期:不详逝世日期:不详(历史lishixinzhi.com)周嫩予人物生平周嫩予,一作览予、懒予。明末清初棋手。名嘉锡,嘉兴(今属浙江)人。周嫩予相关记载幼

然而,史上的宋江真的如此吗?近日阅国学泰斗余嘉锡先生的《宋江三十六人考实》,居然在古代的笔记史料里发现宋江有妻室的记载,而且宋太太还是梁山泊的水上种植专业户。史上震惊:元朝材料认为宋江在梁山有家室近来

然而,史上的宋江真的如此吗?近日阅国学泰斗余嘉锡先生的《宋江三十六人考实》,居然在古代的笔记史料里发现宋江有妻室的记载,而且宋太太还是梁山泊的水上种植专业户。史上震惊:元朝材料认为宋江在梁山有家室近来

历史人物 周嫩予的主要事迹 周嫩予的人物生平 周嫩予的人物简介

中文名:周嫩予 别名:览予、懒予www.cha138.com 出生日期:不详 逝世日期:不详 周嫩予,一作览予、懒予。明末清初棋手。名嘉锡,嘉兴(今属浙江)人。幼年观祖父慕松对局而解弈,十

然而,历史上的宋江真的如此吗?近日阅国学泰斗余嘉锡先生的《宋江三十六人考实》,居然在古代的笔记史料里发现宋江有妻室的记载,而且宋太太还是梁山泊的水上种植专业户。史上震惊:元朝材料认为宋江在梁山有家室近

然而,历史上的宋江真的如此吗?近日阅国学泰斗余嘉锡先生的《宋江三十六人考实》,居然在古代的笔记史料里发现宋江有妻室的记载,而且宋太太还是梁山泊的水上种植专业户。史上震惊:元朝材料认为宋江在梁山有家室近

王珞丹(1984年1月30日-),内地女演员,毕业于北京电影学院表演系本科。2007年,王珞丹因在赵宝刚导演的青春励志剧《奋斗》中出演“米莱”而走红。2008年,再次在赵宝刚的电视剧《

王琼是明朝的军事人物,他经历了成化、弘治、正德和嘉靖四个皇帝,从六品官做到了户部、兵部和吏部尚书一品大员,王琼生平有三大功绩为人所称赞,一是治理漕河;二是,平定宸濠叛乱;三是,总制西北边防。人物简介>

葛洪,晋朝时代的医学家、博物学家和制药化学家,炼丹术家,著名的道教人士,人称葛仙翁,他在中国哲学史、医药学史以及科学史上都有很高的地位。人物简介>葛洪是中国东晋时期有名的医生,字稚川,自号抱朴子,丹阳

葛洪,晋朝时代的医学家、博物学家和制药化学家,炼丹术家,著名的道教人士,人称葛仙翁,他在中国哲学史、医药学史以及科学史上都有很高的地位。人物简介>葛洪是中国东晋时期有名的医生,字稚川,自号抱朴子,丹阳