知名人物 吴学周人物简介

Posted 分子

篇首语:拍照的好处,是可以在人生微凉时,用回忆取暖。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了知名人物 吴学周人物简介相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

知名人物 吴学周人物简介

·吴学周

吴学周,物理化学家,中国分子光谱研究的奠基人之一和化学科学研究的卓越组织者。他为中国分子光谱研究和化学科学研究的发展贡献了毕生的精力; 他服从建设需要,投身工业基地,组织研究队伍,培养了几代科学研究人才; 他在学术上的成就是对多原子分子的电子光谱和分子结构进行了开拓性研究,在振动光谱的应用研究、反应动力学研究和电化学研究中也有建树。

吴学周,字萼晖,号化予,江西省萍乡县人,1902年9月20日出生在一个书香世家,祖父是清朝举人。父亲吴润膏以教私塾为业,1909年进了萍乡师范学校改学新学。他的这种尚新求进的行为和孜孜不倦、勤奋读书的风范,对吴学周有着深刻的影响。吴学周小学毕业时,正值北洋军阀混战时期,家境十分艰难,父亲曾一度想让作为长子的吴学周辍学帮助料理家务。后经老师劝说,才免于停学。1916年夏吴学周考进萍乡县立中学,接受了自然科学的启蒙教育,开始对理化学习产生了浓厚的兴趣。当时的化学老师有一次在课上对学生大声呼吁:“当今世界弱肉强食,世界列强,窥我山河,仗船坚炮猛,对我中华掠夺蚕食。亡国灭种,近在眉睫。为要救亡图存,必须振兴科学,兴办工业。化学是工业的基础,你们应该学好化学。”这一席话,震撼着吴学周的心灵。当他1920年投考南京高等师范学校 (后为东南大学) 时,便选择了化学这个专业。

1924年冬,吴学周以优良成绩毕业于东南大学,通过当时在东南大学执教的张子高教授的极力推荐,回化学系任助教,讲授物理化学和普通化学。后经吴有训鼓励,他参加了江西省教育厅公费留学生考试,以全省第一的考绩取得了公费赴美留学的资格。

1928年,吴学周来到美国加州理工学院攻读博士学位,专攻物理化学。这所大学的校长是1923年荣获诺贝尔奖的著名物理学家密立根 (R. A. Millikan) 教授,很多有造诣的科学家云集该校,开展着前沿课题的科学研究工作。由于吴学周学习刻苦,实验技术高超,用了不到三年的时间,便提前完成了学业。1931年夏被授予博士学位。同年,他在 《美国化学会志》上发表了两篇论文:“HCl溶液中四价铱还原成三价铱的还原电位”和 “铱的电位测定”。

20年代中叶到30年代初,正是量子力学建立和蓬勃发展时期,原子光谱曾为量子力学的建立奠定了实验基础,而新的量子力学理论也以无比的威力推动着实验科学的发展,吴学周锐敏地感到,分子光谱研究将是下一个重要的前沿领域。因此,在做博士论文的同时,便自学了量子力学,并调整研究方向,逐步把目标转到分子光谱领域。他与该校的贝杰(R.M. Badger)教授合作,开展多原子分子的吸收光谱研究。先后在 《美国化学会志》和 《物理评论》上发表了 “气态卤化氰的吸收光谱结构和解离能”、“近紫外区氰的吸收光谱”和“从光谱数据计算某些简单多原子气态分子的熵”等一系列研究论文。利用该校良好的条件,自己动手设计实验装置,测定了乙炔、乙烯、乙氰、丙烷、氨、碘甲烷和乙醛等14种气体的远红外光谱,其论文 “气态的远红外光谱”后来发表在《物理评论》上。他的这些工作,受到了国际学术界的关注。

分子光谱的研究,在量子力学的发源地欧洲更受到化学物理界的重视,因分子光谱研究而荣获诺贝尔奖的赫兹堡(G. Herzberg)教授当时就在德国从事电子光谱与自由基的光谱研究。为了吸取先进经验,交流学术思想,1932年秋,吴学周以访问学者的身份应邀来到德国,在达姆斯塔特(Darm-stadt) 高等工业学校进行合作研究与讲学。在这里他结识了赫兹堡教授,两位年轻学者因共同的研究兴趣而建立了深厚的友谊,因而在二次世界大战时,吴学周曾邀请赫兹堡来华工作和避难。1981年,当他们在坎坷的人生旅途经历了50年风雨之后在中国重逢时,往事的回忆,使他们忘却了语言和民族的不同,沉醉在欢乐的友谊之中。

1933年夏,应中央研究院化学研究所所长王璡的邀请,吴学周回国担任化学所的专任研究员。当时这个所以庄长恭、汤元吉、黄耀曾等人从事的有机化学和药物化学的研究实力最强,理论化学研究尚属空白。吴学周带领柳大纲、朱振钧等人,完成了 “丁二炔的紫外吸收带”、“氰酸和某些异氰酸酯的吸收光谱和解离能”、“乙氰分子的基频”、“乙氰分子在近紫外区的新吸收带系”、“某些氰酸酯和异氰酯的吸收光谱和分解能”和“乙炔的近紫外吸收带”等十多项研究工作。这些论文先后发表在美国著名的 《物理评论》、《化学物理》和德国的《物理化学》等杂志上,开创了我国多原子分子光谱研究的新局面。

抗日战争爆发以后,吴学周为了不中断光谱学研究,决定随化学所迁到后方。他于1938年夏,以中法旅行社的名义,经香港、越南等地,辗转万里,把102箱图书、设备和仪器运到昆明。鉴于他在迁所过程中表现出的组织管理才能和献身科学精神,中央研究院蔡元培院长委任他为代理所长,主持筹建科学实验馆。在短短的6个月内,建成了临时实验馆,一年以后,永久性实验馆又告落成。这一时期,吴学周大部分精力消耗在事务性的工作中,为建馆呕心沥血,四处联系,多方奔波,倍受同行友好赞誉。由于经费、试剂和仪器等原因,气体吸收光谱研究无法进行,吴学周改为从事溶液和液体光谱研究以及反应动力学研究,着重矿产资源的开发应用。

抗日战争胜利后,吴学周回到上海,仍担任中央研究院化学研究所代所长,还兼任上海交通大学和上海医学院教授,讲授物理化学,直到上海解放。1949年,上海回到人民的怀抱。在党和政府的感召下,吴学周使研究所很快地恢复了工作,同年7月,他曾随中华全国第一次自然科学工作者代表大会组织的参观团去东北考察。东北地区的资源和工业建设给他留下了极深的印象,为东北经济建设献身的宏愿开始在心中萌动。

中国科学院成立时,他被任命为中国科学院物理化学研究所所长。1950年,中国科学院郭沫若院长电邀吴学周来京,商议请他与严济慈、武衡等一起去东北组建科学院东北分院,并对吴学周说:“毛主席提出要建设好东北,你们迁一部分人去那里怎样?”他毫不犹豫地问答: “可以”。于是上海物理化学研究所的30多名科技人员在吴学周带领下来到长春,与长春综合研究所合并,于1954年成立了中国科学院应用化学研究所。吴学周被任命为所长,除“文化大革命”时期中断几年,这个职务一直继续到1983年任名誉所长。

开拓中国的分子光谱研究

吴学周是中国分子光谱研究的开拓者、奠基人之一。30年代,国内研究分子光谱的有严济慈、吴学周、吴大猷和陆学善等几个研究组。严济慈着重研究双原子分子气体的电子光谱,吴大猷也刚开始对多原子分子的振动光谱进行实验探索和理论解析,陆学善和其他少数学者则仅有个别工作涉及分子光谱。国外光谱研究的状况与国内相似,绝大部分工作是研究双原子分子。吴学周和柳大纲、朱振钧等人所从事的多原子分子的光谱研究正是当时这个领域的研究前沿。

吴学周发表的第一个光谱工作是 “气态卤化氰的吸收光谱,结构和解离能”。他找到了ClCN,BrCN和ICN连续吸收光谱的长波极限,从它们的光谱类似性推断出三种分子具有相似的几何结构,由热化学和光谱数据确定常态卤化氰由常态卤素原子和常态CN基构成,第一激发态则由常态卤素原子和处于激发态2π的CN基构成。把光谱数据与分子结构及热力学参数联系起来,开拓了分子光谱的研究和应用领域。

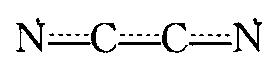

双氰是对称的简单四原子线型分子,其对称性质与几何形状和当时研究得相当成熟的同核双原子分子非常相似,吴学周认为:以这种分子作为模型化合物,考察原子数目增加给光谱带来

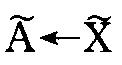

的变化规律以及怎样由这些变化了的复杂光谱中提取有用的分子信息,对于复杂分子的光谱研究具有理论与实践上的指导意义。就这样,他经历了几个春秋,实验上精益求精,紫外吸收池从50cm最后增长到3000cm。摄谱装置的分辨率也一再提高, 首先在182—230nm区确定现称为的带系,以后又在240—302nm区发现一个新的弱吸收带系,在整个203—302nm的光谱区内,鉴认了九百多条吸收带。实验之精细,行家无不惊叹。吴学周等根据红外与拉曼光谱的数据,第一个确定了双氰分子的基频振动频率。从电子光谱,他发现C—N键伸缩振动频率在电子激发态变小,而C—C键伸缩振动频率在激发态时增大,从而推出电子激发态中的双氰具有

的变化规律以及怎样由这些变化了的复杂光谱中提取有用的分子信息,对于复杂分子的光谱研究具有理论与实践上的指导意义。就这样,他经历了几个春秋,实验上精益求精,紫外吸收池从50cm最后增长到3000cm。摄谱装置的分辨率也一再提高, 首先在182—230nm区确定现称为的带系,以后又在240—302nm区发现一个新的弱吸收带系,在整个203—302nm的光谱区内,鉴认了九百多条吸收带。实验之精细,行家无不惊叹。吴学周等根据红外与拉曼光谱的数据,第一个确定了双氰分子的基频振动频率。从电子光谱,他发现C—N键伸缩振动频率在电子激发态变小,而C—C键伸缩振动频率在激发态时增大,从而推出电子激发态中的双氰具有 型结构。率先阐明了电子吸收光谱在研究分子激发态时的意义,尤其是对激发态分子结构的推断为后来利用共振拉曼光谱研究激发态位能面提供了思想基础。关于双氰分子的振动基频归属在这个时期是有争论的,为此,在1935年的 《中国化学会志》发表了他与柳大纲、朱振钧有关XCN和XCCX线型分子的力常数计算公式时,修正了一个基频。对奥耶肯(Eucken)和贝尔夫拉姆(Berfram)由比热给出的力常数值与归属,吴学周曾在德国 《物理化学杂志》上载文评述,由变形振动及其相互作用力常数的计算指出他们的归属是错误的。

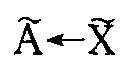

型结构。率先阐明了电子吸收光谱在研究分子激发态时的意义,尤其是对激发态分子结构的推断为后来利用共振拉曼光谱研究激发态位能面提供了思想基础。关于双氰分子的振动基频归属在这个时期是有争论的,为此,在1935年的 《中国化学会志》发表了他与柳大纲、朱振钧有关XCN和XCCX线型分子的力常数计算公式时,修正了一个基频。对奥耶肯(Eucken)和贝尔夫拉姆(Berfram)由比热给出的力常数值与归属,吴学周曾在德国 《物理化学杂志》上载文评述,由变形振动及其相互作用力常数的计算指出他们的归属是错误的。双氰分子紫外光谱的研究成功,增强了吴学周对光谱研究的信心,计划以C2H2为对象,通过温度对光谱变化来确认哪些跃迁来自振动基态,哪些来自振动激发态,拿这两组谱带的频率差与红外的拉曼光谱的结果进行比较; 利用同位素取代,由C2D2的光谱来鉴认(0,0)带和归属电子基态与激发态的振动频率; 利用分辨率高的光栅摄谱仪来分析某些谱带的转动结构,以了解电子跃迁的本质和振动选择定则。后因抗日战争,只完成了第一步设想。他与柳大纲等对乙炔在低于243nm的短波紫外区内, 分辨出可归属为

系的一千多条谱带和谱线以及许多转动线。三个带系的强度与温度无关,他认为这些跃迁起始于电子基态中的振动基态。这些谱带间的频差580cm-1实际上是电子激发态的振动v4 (Eu)。七个主要带系的频率差1050cm-1,可归结为这个激发态中的v5振动的泛频2v5。利用光谱的温度效应来鉴别谱带系的起因对电子光谱的研究具有普遍意义。

系的一千多条谱带和谱线以及许多转动线。三个带系的强度与温度无关,他认为这些跃迁起始于电子基态中的振动基态。这些谱带间的频差580cm-1实际上是电子激发态的振动v4 (Eu)。七个主要带系的频率差1050cm-1,可归结为这个激发态中的v5振动的泛频2v5。利用光谱的温度效应来鉴别谱带系的起因对电子光谱的研究具有普遍意义。在上述工作的基础上,吴学周从两个方面开拓他对紫外光谱带系的研究: 一是考察不对称线型和非线型分子,一是原子数更多更复杂的对称线型分子。前者如HNCO、CH3NCO、C2H5NCO、C6H5NCO、CH3SCN、C2H5SCN、CH3NCS、C2H5NCS、CH2: CH2NCS和C6H5NCS,后者如丁二炔等。上述这些论文均已载入赫兹堡在光谱方面的名著中,有2篇被《分子光谱与分子结构,卷Ⅱ:多原子分子的红外与拉曼光谱》所引用,7篇被《分子光谱与分子结构,卷Ⅲ: 多原子分子的电子光谱与电子结构》所引用。

吴学周是我国最早把光谱数据应用于分子常数和热力学函数计算的光谱学者。如氰酸、氰酸酯,异氰酸酯和卤化氰分子的解离能的确定:HCN、CICN、BrCN、ICN、C2N2和C2H2等分子在298K的熵值计算,对光谱研究也是有指导意义的。

吴学周在开展光谱基础研究的同时,就注意了这门学科在物理化学研究中的应用。例如从丁二炔在近紫外区吸收光谱有某些规律与双氰分子类似,确认两者在分子结构上的类似性; 由丙酮醛的吸收光谱研究,探讨了共轭C=0对吸收带的频率与强度的影响; 比较氰酸的分立谱与伯、仲和叔胺的光谱确定它的几何结构应为H-N=C=0,并从连续谱的比较推断氰酸甲酯、乙酯和苯酯的结构类似。把结构与光谱参数联系起来正是后来应用光谱的基础。在硫氰酸酯和异硫氰酸酯的吸收光谱考察中,基于每个分子具有两个连续吸收区,求出两种解离能,并认为解离成烷基或芳基,硫氰酸基或异硫氰酸基是初始光化学过程。在装备了红外光谱仪以后,又开展了红外与紫外光谱在化学反应中的应用,例如用光谱监视聚丙烯腈热处理中的特征基团的产生,脱氨反应和分子内部的环化,阐明了反应机理,指出热处理产物是含多核吡啶骈环、结构杂乱的高聚物,而不是理想的均一规整的大共聚体系。

吴学周除了在分子光谱的研究中做出世界性的贡献外,在物理化学的其他领域也有不少成就,30年代初期在电化学方面的先驱工作,40年代反应动力学的研究,以及配合光谱研究所建立的定量测试方法都有独到之处,不少方法为后人所采用。

培养分子光谱人才,积极推进光谱学学术研究

吴学周也是一位优秀教育家和杰出的科研组织家。新中国成立以后,百废待兴,最急的是要有一定数量的专家来满足国家经济建设的恢复和发展以及科学事业的需要。吴学周来长春不久,就与长春综合研究所联合举办有25个单位参加的“X-线探伤学习会”,62个单位参加的“极谱分析会”。1954年应化所成立后,又举办了54个单位参加的 “光谱分析学习会,”为全国培养了大批科技骨干。1958年创办了长春化学学院和附设的化学学校与技工学校,由唐敖庆、钱保功、孙家钟、吴钦义等著名教授为光谱班讲课,先后为科研单位和高等院校培养了一百多名核磁共振、分子光谱、原子光谱和X-衍射结构研究人员。1978年吴学周以分子光谱专家的身分冷静分析我国在这个领域的状况: 进口光谱仪器很多,但分子光谱研究的论文却寥若晨星,有学术创见的论文则更少,有忽视理论和基础研究的倾向。于是在吴学周的倡导、筹备和主持下,受中国化学会的委托于1980年在长春举办了分子光谱基础理论学习讨论班,江元生和胡皆汉、王宗明、辛厚文等学者参加了讲学和讨论。吴学周不顾八十岁的高龄,对激光产生的理论与实践背景、激光拉曼光谱的进展等问题做了非常精辟而生动的讲演。

吴学周认为,一门学科的发展,应该是理论、技术和应用三位一体,相辅相成。我国要想在科技领域中跻身于世界强国之林,必须全面发展,也只能全面发展。作为一个分子光谱研究的化学家,早就希望有国产的分子光谱仪器,60年代初,长春光机所试制成功红外光谱仪,但拉曼光谱仪却长期无人问津,60年代后期,激光拉曼光谱是分子光谱领域内最富活力的一个研究方向,当时我国虽然在光学、激光、电子和机械方面都有相当基础,有能力自已研制这种仪器,可惜因为文化大革命而未能实现。70年代初,在吴学周倡仪下,长春光机所、北京第二光学仪器厂和上海有机所等几个单位,通力协作,使国产的第一台激光拉曼光谱仪终于问世。

在我国恢复研究生的招生制度时,吴学周虽已是年逾古稀,身患重病,繁忙的科研管理组织工作与社会活动几乎消耗了他全部精力,但他仍招收了几名研究生,并为他们的研究课题定方向,进行细致的指导。他对青年研究人员和学生,注重启发式的提问,鼓励创新精神,一再告诫“实验,要仔细、严格; 论据,要充分、严谨; 对困难和问题,要锲而不舍、顽强拼博”。“问题解决了,知识和能力就积累和提高了”。

吴学周认为: 办好研究所要抓三件大事,一是选择好研究课题,二是要有一支训练有素具有高科学水平的研究队伍,三是具备良好的实验设施。而确立研究方向是关键。他借鉴国内外的经验,根据国家建设的需要和科研发展的趋势,对应化所的研究方向不断进行调整和更新。先后建立了超纯物质及稀土元素分析、辐射化学和激光化学等十余个新的研究室,使应化所逐渐形成包括无机化学、分析化学、物化与结构、有机高分子四大中心的综合研究机构。并先后组织力量在合成橡胶、塑料、胶粘剂、稀土材料、电分析化学、有机结构、痕量分析、催化和激光分离同位素等多方面攻关,取得很大的成绩。鉴于这些项目成就对国家科技事业的贡献,长春应化所曾荣获国家科技进步奖特等奖一个、一等奖一个,国家发明奖和自然科学奖二等奖六个、三等奖十个。而院、部和省级奖励多达数十个。八十年代后期应化所先后成立了“稀土化学和物理“电分析化学”和“高分子物理”三个开放性实验室。吴学周在这方面的业绩,正如赫兹堡教授在1983年12月他逝世时从加拿大打来的唁电那样“他在应用化学方面的后期工作,包括长春 (应用化学研究) 所的建立,将成为他事业的丰碑”。

吴学周在我国科学事业中的功绩是有口皆碑的,自1939年开始,他曾8次被选为中国化学会理事或常务理事,并担任过该会物理化学委员会主任委员。他于1955年被选为中国科学院数理化学部委员,1957年被任命为国务院科学规划委员会化工专业组副组长,1978年由国家科委聘为化学组成员,

1979年兼任中国科学院环境化学研究所所长,1980年任中国科学院环境委员会副主任,同年又当选为吉林省科协主席,担任过中国大百科全书环境科学卷主编,《分析化学》、《应用化学》和《应化集刊》等出版物的主编。在长春应化所筹办过全国第一届“物质结构”、“电化学”,第二届“高分子化学和物理”以及其他全国大型学术报告会。对发展祖国科学、繁荣学术做了许多组织领导工作。

吴学周不仅是一位科学家,也是一位著名的社会活动家,他是九三学社吉林省委员会创始人之一,长期担任九三学社长春市委员会主任,并于1956年—1978年任九三学社中央委员会常务委员,曾任吉林省政协副主席,省人大常委会副主任,全国政协委员,全国人大第二、三、五、六届人民代表,利用这些庄严的讲台,他一再大声疾呼要重视“科学对经济发展的促进作用”,“改善中青年知识分子的工作和生活条件”,建议“国家要采取有力措施,搞好智力开发”,“对有贡献的中青年科学家,不要让他们兼职太多,从而夺去他们创业的年华”。他从自已一生的经历和我国科学事业走过的坎坷道路,坚信只有在中国共产党的领导下,只有社会主义中国才能实现“科学救国”、“科学强国”的理想。在他逝世之前,吴学周光荣地加入了中国共产党,实现了他多年的夙愿。

简 历

1902年9月20日 出生于江西省萍乡县。

1924年 毕业于南京东南大学。

1925—1926年 任东南大学助教。

1927年 任南昌中学教员。

1928年 任中央大学化学系助教。

1928—1931年 留学美国加州理工学院,获化学博士学位。

1931—1932年 在美国加州理工学院从事研究工作。

1932—1933年 在德国达姆斯塔特高等工业学校从事研究工作。

1933—1942年 任中央研究院化学研究所研究员。

1939—1942年 任中国化学会第七、八、九届理事会理事。

1942—1949年 任中央研究院化学研究所代所长,兼上海交通大学、上

海医学院教授。

1947—1956年 任中国化学会第十四届至第十七届理事会常务理事。

1949—1954年 任中国科学院物理化学研究所所长。

1954—1966年 任中国科学院长春应用化学研究所所长,中国科学院

数理、化学部常务委员,中国科学院应用化学研究所学术委员会主任,吉林科学技术学院化学学院院长。

1963—1982年 任中国化学会第二十届理事会常务理事。

1957年 任国务院科学规划委员会化工专业组副组长。

1972年 任中国科学院应用化学研究所革命委员会副主任。

1978—1983年 任中国科学院长春应用化学研究所所长,名誉所长,中国科学院环境化学研究所所长,中华人民共和国国家科学技术委员会化学学科组成员,中国科学院长春分院学术委员会主任,中国科学院环境科学委员会副主任委员,中国大百科全书环境科学卷主编,中国大百科全书总编辑委员会委员,吉林省科学技术协会主席。

1983年10月31日 病逝世于长春。

主 要 论 著

1 Wu Xuezhou (Sho-Chow Woo). Reduction potential of quadrivalentto trivalent iridium in hydrochloric acid solution. J. Am. Chem.Soc.,1931,53 (2):469—472.

2 Wu Xuezhou,Yost D. M. The potentiometric determination of iridi-um. J. Am. Chem. Soc.,1931,53 (3) 884—888.

3 Badger R. M.,Wu Xuezhou. The absorption spectra,structure snddissociation energies of the gaseous halogen cyanides.J.Am.Chem.Soc.,1931,53 (7) 2572—2577.

4 Wu Xuezhiu,Badger R. M. The absorption spectrum of cyanogengas in the near ultraviolet. Phys. Rev. ,1932,39 (6). 932—937.

5 Badger R. M. ,Wu Xuexhou. The entropies of some simple poly-atomic gases calculated from spectral data. J. Am. Chem. Soc.,1932,54 (9): 3532—3592.

6 Strong J.,Wu Xuezhou. Far infrared spectra of gases. Phys. Rev.,1932,42 (2) 267—287.

7 Wu Xuezhou,Zhu Zhenjun (T. C. Chu). The ultraviolet absorptionbands of diacetylene. Phys. Rev. ,1935,47 (11): 886.

8 Wu Xuezhou,Zhu Zhenjun. The absorption spectrum of diacetylenein the near ultraviolet. J. Chem. Phys. ,1935,3 (9): 541—543.

9 Wu Xuezhou,Liu Dagang (Ta-Kong Liu). The absorption spectraand dissociation energies of cyanic acid and some isocyanates. J.Chem. Phys.,1935,3 (9): 544—546.

10 Wu Xuezhou,Liu Dagang,zhu Zhenjun. The fundamental frequen-cies of the cyanogen molecule. J. Chinese Chem. Soc. ,1935,3(4) : 301—307.

11 Wu Xuezhou,Liu Dagang. Notes on the preparation of zinc and cadmium cyanides. J. Chinese Chem. Soc. ,1936,4 (6): 518—521.

12 Wu Xuezhou,Liu Dagang. The new absorption system ofcyanogen gas in the near ultraviolet system I. J. Chem. Phys.,1937,5 (3) 161—165.

13 Wu Xuezhou,Zhu Zhenjun. The absorption spectra and dissocia-tion energies of some normal and iso-thiocyanate. J. ChineseChem. Soc. ,1973,5 (3):162—169.

14 Wu xuezhou,Zhu Zhenjun. The absorption spectrum of diacetylenein the near ultraviolet,Ⅱ. J. Chem. Phys.,1937,5 (10):786-791.

15 Wu Xuezhou. Bemerkungen ǖber die Grund-freguenzen des Di-cyanmolekiils. Z. physik Chem.,37 (5-6);399—402.

16 Zhou Tongqing (T. C. Chow),Wu Xuezhou,Liu Dagang. Onthe under water spark absorption band of CuH. J. Chinese Phys.,1937,3 (1): 20—26.

17 Wu Xuezhou,Liu Dagang,Zhu Zhenjun,Wu Chi (Wu Chih). Thenearultraviolet bands of aceylene. J. Chem. Phys.,1938,6(3): 240—246.

18 Wu Xuezhou. The absorption spectrum of methylglyoxal. Trans.Faraday Soc.,1945,41 (part3):157—163.

19 Wu Xuezhou,Zhang Shizeng (Sze-Tseng Chang). Quantitative de-termination of methylglyoxal and the mechanism of its reactionwith hypoiodite solution. J. Chem. Soc.,London,1945,162—165.

20 Wu Xuzhou,Wang Chenyi (Cheng- I Wang). Mechanism of reac-tion of alcohols,aldehydes and ketones with hypoiodite solution Ⅱ.Quantitative determination of phenylglyoxal. J. Chinese Chem.Soc.,1947,15 (1): 1—10.

21 Wu Xuezhou,Zheng Shaoji (Cheng Chao-Chi). The kinetics of the oxidation of formaldehyde by hypoidite solution. Sci. Record,Academia Sinica,1948,2 (2): 183-191.

22 Wu Xuezhou,Zhu Jinchang(Tsin-Chang Chu).Mechanism of reac-tions of alcohols,aldehydes and ketones with hypoiodite solution.Sci Record,Academia Sinica,1949,2 (3): 280—290.

23 吴学周. 芳香族化合物半导体中载流子的热激发能. 科学通报,1963,(7): 49—51.

24 吴学周,朱晋锠,何迪洁. 芳香族化合物与分子氧间的电子转移光谱及其与芳香族化合物的电子激发和光致氧化的关系. 化学学报,1964,30 (3): 241—249.

25 吴学周,朱晋锠,林祖伦. 聚丙烯腈热处理的反应机理. 高分子通讯,1964,6 (6): 428—437.

26 吴学周,朱晋锠,席时权. 非极性共轭分子电子光谱的溶剂效应—蒽在各种溶剂中的紫外吸收光谱.化学学报,1964,30 (6):519525.

相关参考

焦循(1763-1820),江苏扬州人。治学严谨,著述宏富,识力精卓,于学无所不通,于经无所不治,在易学、诸子、历算、方志等方面均有精深造诣。著书数百卷,皆精博。阮元谓之为“一代通儒”。清代学术,吴学

三国人物中文名:吴兆江外文名:Wu范例:姓氏渊源:姬姓生齿:2780万名流:吴伯雄、吴学谦、吴邦国、吴官正[4]郡望:延陵郡、濮阳郡、陈留郡、渤海郡名流:吴起、吴道子、吴承恩、吴驹胜迹:姑苏吴泰伯墓文

严济慈严济慈享有中国现代物理学研究工作的创始人之一、中国研究水晶压电效应第一人等称号,不仅在科研方面做出了贡献,还在人才培养上不遗余力。严济慈曾任教多个高校,培养了强三强、吴学蔺、陆学善等优秀人才。严

历史人物 张作霖具有一种独特的豪气,赵家小姐由崇拜变成爱慕,非他不嫁

作者注:头条专栏读书工作室旗下产品,根据资料编写,非虚构小说请关注我的头条号:《吴学华讲历史》,里面有很多好看的文章。有讲述上海大亨杜月笙,如何利用身边的女人,一步步登上事业高峰的《杜月生对女人的权谋

请关注我的头条号:《吴学华讲历史》,里面有很多好看的文章。、(此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端查看)进入我的圈子,免费看文章,还有机会赢取红包哦。杜月笙想着要把那些和他关系不错的上海军政要员、富

历史人物 曾国藩动了别人的奶酪,将自己逼入绝境,但他却想出了另一条活路

作者注:头条专栏读书工作室旗下产品,根据资料编写,非虚构小说请关注我的头条号:《吴学华讲历史》,里面有很多好看的文章。有讲述上海大亨杜月笙,如何利用身边的女人,一步步登上事业高峰的《杜月生对女人的权谋

王珞丹(1984年1月30日-),内地女演员,毕业于北京电影学院表演系本科。2007年,王珞丹因在赵宝刚导演的青春励志剧《奋斗》中出演“米莱”而走红。2008年,再次在赵宝刚的电视剧《

王琼是明朝的军事人物,他经历了成化、弘治、正德和嘉靖四个皇帝,从六品官做到了户部、兵部和吏部尚书一品大员,王琼生平有三大功绩为人所称赞,一是治理漕河;二是,平定宸濠叛乱;三是,总制西北边防。人物简介>

葛洪,晋朝时代的医学家、博物学家和制药化学家,炼丹术家,著名的道教人士,人称葛仙翁,他在中国哲学史、医药学史以及科学史上都有很高的地位。人物简介>葛洪是中国东晋时期有名的医生,字稚川,自号抱朴子,丹阳

葛洪,晋朝时代的医学家、博物学家和制药化学家,炼丹术家,著名的道教人士,人称葛仙翁,他在中国哲学史、医药学史以及科学史上都有很高的地位。人物简介>葛洪是中国东晋时期有名的医生,字稚川,自号抱朴子,丹阳