知名人物 张维人物简介

Posted 力学

篇首语:真正有光的人,压的时间越久,深度越深,绽放的光芒才可以灿烂.本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了知名人物 张维人物简介相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

知名人物 张维人物简介

·张维

张维,著名教育家、力学家。在环壳的理论与工程应用方面,进行了系统的研究,取得了重要成果,是推广轻型薄壳结构和普及壳体理论的倡导者之一。长期从事工程力学的教学,对发展工程教育有重要的建树。在教育思想方面,强调力学来自工程,为工程服务,提倡发挥学生的主动性。培育了几代力学与工程技术人才。在力学与工程师教育、组织制订力学发展规划、推动国际科技文化交流方面均作出了贡献。

张维,1913年5月22日出生于北京市一个税务职员家庭。父亲张壎是旧京师译学馆的学员,清末民国初年供职河南安阳县税务局,并兼任家庭教师。张维出生后2年,其父便溘然长逝,仅靠父亲的积蓄及兄长的工资维持生活,家境清寒。他5岁入北京师范大学附属小学,11岁考入北师大附中,15岁转考至天津北洋大学预科。16岁考入唐山交通大学土木工程系。张维醉心于数学与物理学,而数学尤为突出。大学期间学业卓尔不群,在20岁(1933年)弱冠之际,便以优异成绩毕业于唐山交通大学土木工程系(主修结构工程),获工学士学位。

大学毕业后,张维被分配到当时仍在向西延伸的、贯通东西的铁路大动脉陇海铁路实习,辗转于潼关至西安的潼西段工地,在华阴、坝桥协理铁路施工。工作未及经年,便应母校之召,于1934年4月回到唐山交通大学,任结构力学与结构工程助教。在这期间,他开始与力学结下不解之缘。1933至1934年,美国公布了新版的铁路桥梁规范,张维查阅了大量力学著作和文献,撰写了对该规范内容力学理论根据的探讨论文。该篇论文以其独特的见地在中英庚子赔款留学的报考与录取过程中,受到主审教授的高度评价。

1937年,张维以优异的考试成绩作为第5届中英庚子赔款公费生,留学英国。他怀着 “科学救国”的信念,于9月中旬抵达伦敦,在当时颇有声望的帝国理工学院土木工程系A. J. S. 皮怕德(Pippard)教授指导下学习,一年后即获帝国理工学院文凭(DIC)。这一年的寒假,为了求索更好的学习条件和更深入的工程知识,他跨过英吉利海峡到德国进行考察。他对德国柏林高等工业学校F. 特尔克 (Tolke)教授的壳体理论研究很感兴趣,并见到壳体理论将会在固体力学和结构工程研究中大放异彩,决定赴德国学习。经过一番周折,终于获准于1938年7月到柏林高等工业学校土木工程系工程力学教研室,在特尔克教授指导下进行壳体理论的研究。第二次世界大战爆发后,他只好继续留在德国。他于1941年与留学德国的陆士嘉女士结为伉俪。1942年2月,任柏林高等工业学校工程力学教研室助教,从事教学与科研工作,完成了隧道应力分析与弹性波石油勘探等项研究。1944年10月,他以优秀的成绩通过论文答辩,获得工学博士学位。张维在论文中利用特尔克导出的方程,采用渐近方法与贝塞尔函数,在国际上最先解决了圆环壳受任意旋转对称载荷作用下的应力状态求解问题。由于当时中国小丰满水电站大型水轮机是由瑞士埃舍尔-维斯机械厂 (Escher-Wyss Maschinen-buu Fabrik)设计和生产的,张维为了掌握祖国工程建设需要的先进技术,通过各种渠道同该厂联系,终于在1945年9月获准移居瑞士,在当时很有名的埃舍尔-维斯机械厂研究部任研究工程师,从事旋转机械中的叉管、圆盘叶片的研究工作,同时等待回国的时机。

1946年5月,在得知可以回国的消息之后,张维商得厂方同意,毅然中止了合同,不等银行解冻,带着身边仅有的一点钱,在中国驻巴黎使馆的帮助下,全家三人从马赛港坐船,途经西贡、香港,历经艰辛,回到祖国的上海。他回国后,先后受聘于同济大学、北洋大学,1947年,受聘于清华大学,与已在清华执教的钱伟长分担全校的力学课程教学。他先后讲授过材料力学、高等材料力学、结构力学、弹塑性力学以及板壳理论等课程。

1951年起,由于高校院系调整和发展的需要,张维开始担任行政、教学与科研管理工作。1952年,他担任三校(清华、北大、燕京)建设委员会工程处负责人,1954年任清华大学建设委员会主任,为三校和清华的基本建设作出了贡献。1952年到1956年,他担任清华大学土木工程系主任。1956年,按照国家和学校的规划,清华筹建了一批新专业。1958年,他筹建了工程力学数学系,并任第一任系主任。1957年以后,张维担任清华大学副校长,先后分工主管教学与科研,直至1966年 “文化大革命”。

在“文化大革命”期间,张维受迫害达数年之久。1976年春他主动提出离开领导岗位到校工厂参加劳动。1977年,张维重新回到了清华大学副校长的工作岗位。1983年,他受国家教委的任命,出任深圳大学首任校长。他不顾古稀之年,一年八次往返于深圳、北京之间。为了聘请国内外知名专家到深圳大学任职、任教,他不辞劳苦,不避寒暑,多次登门求贤,使许多专家为之感动。他率先对学生实行勤工助学制度,对教职工聘任、系科设置、教学计划等实行了一系列改革。他和其他校领导一起,为建成深圳大学作出了贡献。

1956年,张维参加制定了我国十二年科学远景规划,并任土水建组组长。1962年,他又参加制定了十年科学发展规划,担任科学发展规划的力学组副组长,与郭永怀、刘恢先等专家一起倡议,并第一次把抗爆抗震问题列入国家规划。1978年,他又参加了八年科学技术发展规划的制定工作,任理论和应用力学组常务副组长,为我国工程力学学科的发展作出努力和贡献。

1955年,张维被选为中国科学院学部委员。1962年到>1984年期间,他担任教育部工科力学教材编审委员会主任委员和力学学科组织长。1980年到1987年,他连任两届国务院学位委员会委员和力学学科组组长。1987—1990年又担任国家教委科学技术委员会主任。

在学术活动方面,1983年到1987年,张维任中国教育国际交流协会副主席。1956到1984年,任中国土木工程学会副理事长。1957到1982年,任中国力学学会秘书长、副理事长。1979年以前,他任中国科学技术协会书记处书记,之后连续两届被选为中国科学技术协会副主席。

在国际活动中,1972到1976年,张维任联合国教科文组织执行局委员。自1942年以来,他是德国工程师学会会员、高级会员。1956年以来,是国际桥梁和结构工程学会高级会员。1989年以来,他担任国际工程教育杂志编委。1980年,他被选为瑞典皇家工程科学院外籍院士。他是法国里昂中法学院通信委员(1981),德国应用数学与力学学会会员(1982)。1985年,他被选为世界工程师协会联合会副主席。为了表彰他对中德教育、科技、文化交流方面作出的贡献,1987年,张维荣获联邦德国洪堡基金会奖章,1988年10月,荣获联邦德国总统亲自签发的大十字勋章。1992年10月被选为教科文组织“思考论坛”成员。1993年列入美国《五百世界各界杰出领袖》名人传,1993版。

力学教学必须结合工程实际

张维热心于教育事业。在解放前后的几年中,他担任清华大学工学院的力学课程。在钱伟长和他的努力下,清华大学的力学课程水平得到很大的提高。解放初期,他组织编写了全国统一的力学教学大纲。1962到1984年,在担任教育部工科力学教材编审委员会主任委员期间,结合我国实际,他研究和介绍了苏联、英、德等国的教学计划、大纲和教材;在1976年之后,他为恢复力学教学秩序,改进和提高力学教学水平作出了贡献。在他的倡导和主持下,中国力学学会成立了教育工作委员会,对力学教育的发展起了积极推动作用。

在教学工作中,他认为基础课是培养高质量人才的重要环节,基础知识和概念不能错,一旦有错,贻害深远,改正也难,因此学校应安排具有丰富教学经验、学术造诣较高的教授到基础课教学第一线教学。尽管他自己工作十分繁忙,仍身体力行,挤出时间为本科生讲授材料力学课。他认为,培养高质量人才、搞好教学的关键是师资队伍的水平。他曾多次向学校、教委提出:试行公开招聘重点高校学术带头人,改革高等院校提升教授的办法,改变“近缘结亲”,提倡“远缘杂交”;建立教师学术休假制度,使他们能有机会同工程实际联系,改变教师从家门到校门的脱离实际的状况。这些建议得到科委、教委的重视。

党的十一届三中全会以来,为了贯彻改革、开放的方针,以及加快高校改革、开放的步伐,使我国高等工程教育更加适合我国国民经济发展的需要,他以高龄之年,不辞辛劳,多次出访英、美、德等国,一方面向国际友人介绍我国高等工程教育发展的情况,加强相互了解和合作联系,一方面多方收集资料,研究欧洲、美国高等工程教育与国民经济发展的关系,从中汲取有益的经验和教训,作为发展我国高等工程教育的借鉴。他还十分重视我国的教育立法工作,针对我国教育体制中存在的重正规教育轻业余教育、重大学轻基础教育、重大专轻职业教育、重理工轻文 (法) 等偏向,提出了自己的意见和建议。这些建议有的已为国家教育部门所采纳,有的受到重视并正在研究改进。他还对未来的高等工程教育进行了研究,提出了未来教育具有世界性、各国差异性、学科交叉性等特点,并对新技术影响、职业教育等问题进行了探讨。

张维还十分重视对研究生和中青年教师的培养教育工作。自他回国后,即使在后来从事繁重的行政工作时也从未间断过培养研究生和中青年教师的工作。经他培养的10多名研究生,有的已成为国内外知名的专家,大多数都已成为各自所在单位的骨干。他对中青年教师和研究生的培养从来不惜精力和时间,帮助他们拟订进修计划,联系出国深造,从思想上到生活上,从治学方法到查找文献资料,给予他们具体的指导和帮助,甚至亲自带他们到图书馆找书、查资料。他在培养研究生工作中,十分注意理论和实际的结合。“文化大革命”前,他带头延长研究生年限,让他们下厂矿、设计所、工业研究所参加实际工作,取得实际知识,增长处理实际问题的能力,取得了良好的效果。至今他仍坚持亲自为研究生安排去厂矿、企事业单位进行调研和实习;对研究生的论文,他从不以获得理论结果为满足,而常常要求研究生动手进行试验论证,即使在经费、条件十分困难时,他仍坚持这样做。他还经常和学生谈力学发展的历史,教育学生端正力学与工程的关系,强调力学要为工程服务,工程力学的根在于生产,从生产实践出发才会有力学的独立创新,否则只能跟着别人跑。他非常重视从工程中提炼出力学问题,并善于从实际工程问题简化出力学模型,提出解决问题的途径。他还经常接触工程界人士,从他们那里了解工程对力学的要求,从而使他能比较正确地把握力学为工程服务的方向。如在石油勘探中应用应力波的问题,以及在开发西北石油中应用散体力学等问题,他都能及时地提醒课题组注意。对于研究生的指导工作,他采取启发式教育,调动其学习主动性,让研究生在独立工作方面得到全面的锻炼和成长。他经常告诫协助他工作的中青年教师,不要“抱”着学生走,要放手让他们闯,学生的创造性常常是他们在大胆探索中迸发出来的,教师的责任在于引路。在学术问题上,他坚持实事求是、严格要求,他平时总是比较放手让研究生自己去干,但到关键时刻,则从不放过任何一个疑点。他要求学生不仅在理论上能严格、正确地处理新问题,还要求用老问题来校核,用试验来验证。对经过努力而未能解决的问题和研究中出现的种种一时无法解释的矛盾,他从不回避,而是要求实事求是地不断进行探索。例如,有一名硕士生即将毕业,其论文计算结果与已发表的文献计算不同,他分析了原因,仍不能很好地解决,就令几个学生和副导师共同深入探讨,并将结果用传真发到他正在香港访问的地点,最后由他拍板,实事求是地完成论文和答辩。在张维的指导下,一个独具特色的环壳研究集体成长起来了,取得了一批令人瞩目的重要研究成果。

壳体理论研究取得重要成果

首次求得薄壁圆环壳的渐近解 薄壁圆环壳比其他旋转对称壳的复杂之处在于它的基本方程在顶点具有奇异性,在此奇点的两边,由于高斯曲率变号而使微分方程变性,因而在本世纪初以来,它的应力分析一直是个难题。1915年,瑞士学者H.维斯勒(Wissler)首先在赖斯纳-迈斯纳(Reissner-Meissner)方程基础上获得了幂级数解,但他用的超几何级数收敛慢,且只适用于细环壳 (即大圆半径远大于小圆半径的环壳)。1944年,张维在他的博士论文中,从特尔克教授的用复变量表示的二阶常微分方程出发,求得了圆环壳较完整的解。他的主要贡献在于:

1.详细地讨论了各种幂级数解在细环壳中应用,收敛性很好,而在粗环壳则收敛很慢的问题。这在当时的计算条件下应用很是不便。

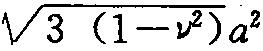

2. 针对级数解的不足,首次推出渐近解。以μ=

求得了比较完整的承受任意荷载环壳、弯管的精确解 自张维的博士论文之后,40年来,经过许多学者的努力,轴对称荷载圆环壳的研究已趋完善。很多学者相继研究非对称载荷的解。不少学者研究了风型荷载。这在大圆方向作傅立叶展开中相当于取谐波数m=1的荷载形式。对一般非对称荷载只有美国学者C. R.斯第耳(Steele)在他的博士论文中研究过,但由于他所用方程的限制,只适用于m=0、1、2等低阶谐波的情形,且没有提供算例。1984年,张维指导研究生完成了任意荷载下环壳、弯管的精确解 (在薄壳理论误差范围内)。这个解可以说是最完整的环壳线性解,澄清了各种渐近解、近似解、数值解的精度。在这个意义上,可以说这是线性解的一个总结。

圆环壳几何非线性、屈曲及后屈曲特性的研究 由于波纹管膨胀节大位移补偿器研究的需要,环壳非线性显得很重要。随着50年代W. T. 柯伊特(Koiter)稳定理论逐步得到世界公认以来,对环壳屈曲及其屈曲后特性的研究引起了不少学者的注意。直到1989年,除以V. V. 盖达伊丘克(Gadaichuk)用差分法研究了环壳非线性方程的分叉解,确定了分叉点这一工作以外,对环壳屈曲后特性分析尚未能给出足以说明问题的实例。这是由于在分叉点附近,解对计算误差特别敏感所导致的困难。张维指导研究生们对非线性方程作了分析,从J. L. 桑德斯(Sanders)非线性方程出发,在数值跟踪和渐近分析两个方面对环壳非线性、屈曲和后屈曲特性分析作出了贡献。

对环壳在弹性元件、转子设计以及波纹管膨胀节等应用 中取得了多方面成果 在张维指导下,他早年的研究生赵鸿宾等人分析了世界上三种主要环壳方程的精度,指出幂级数解只适合于细环壳,渐近解只适合于粗环壳。他们给出了轴对称载荷和风型载荷下环壳的逼近——渐近解。这种解可称为环壳的通用解,它对粗的和细的环壳都适用。

在旋转薄壳的自由振动的奇异摄动解中,首次找到了薄壳相关方程的一簇新的解函数——第三类广义相关函数族 用它可以全域一致有效地展开奇异无矩解,从而解决了长期以来的难题。

为在我国推广轻型薄壳结构和普及壳体理论,张维作了有益的开创工作。50年代,张维建议在清华大学焊接车间设计中使用双曲薄壳屋顶,将壳体结构推荐给我国土木建筑界,解决了设计和施工中的许多问题,实现了结构轻、跨度大的要求。50年代中期,他还发起并组织壳体结构论文汇编组,向土木结构工程师和科学研究工作者及时地传播壳体结构与理论的新信息。1962年,他在北京力学学会高等材料力学讲习会上讲授他所编著的《壳体理论入门》,深入浅出地向工程技术人员和有关专业师生普及壳体理论知识,受到广泛的欢迎。

为人正直 平易近人

张维为人正直,坚持原则,在“文化大革命”期间,他从不随声附和,对歪曲事实的批判,他采用消极对抗,甚至主动离开领导岗位下厂劳动的办法来对付。作为国内外知名的科学家、教育家,他总是能够认真听取别人的意见,虚心向别的专家内行求教。对确有成就的中青年,不管是谁,他都能鼎力举荐,使他们能在合适的岗位上充分发挥作用。

张维60年如一日忘我地工作,从不计较个人得失。1952年以后,他从事繁重的教学、科研的领导与管理工作,职务经常变动,他总是愉快地服从需要,孜孜不倦,全身心地投入工作。尤其值得提出的是,他前后17年担任清华大学副校长,呕心沥血,可以说清华大学在教学与科研上取得的成就,得以跻身于国内外知名的理工科大学,是与张维的努力分不开的。他作为力学家、教育家,为我国的教育事业和工程力学学科的发展作出了杰出的贡献。

黄克智 任文敏

简 历

1913年5月22日 生于北京市。

1929—1933年 唐山交通大学土本工程系学习,获工学士学位。

1934—1937年 任唐山交通大学结构力学与结构工程助教。

1937—1938年 中英庚款公费生,英国帝国理工学院土木工程系攻读研究生,获帝国理工学院文凭。

1938—1945年 德国柏林高等工业学校土木工程系工程力学教研室,1942年任助教,1944年获工学博士学位。

1945—1946年 在瑞士埃舍尔-维斯机械厂任工程师。

1946—1947年 任同济大学、北洋大学教授。

1947— 任清华大学教授。

1951—1952年 任三校(清华大学、北京大学、燕京大学)建设委员会工程处负责人。

1952—1956年 任清华大学土木工程系主任。

1956—1991年 历任中国土木工程学会副理事长,中国力学学会秘书长、副理事长,中国科学技术协会书记处书记、副主席。

1957—1983年 任清华大学副校长,其间于1958年兼任工程力学数学系主任。

1983—1986年 兼任深圳大学校长。

1991 中国科学技术协会全国委员会荣誉委员。

主 要 论 著

1 张维.Der spannungszustand in kreisringschale und ahnlichen schalenmit scheitelkreisringen unter drehsymmetrischer belastung.Dokterar-beit 1944,TU Berlin; 或见清华大学理科报告,1949,5A: 289—349.

2 张维. 浅谈工程力学的任务与教育. 力学与实践,1982,4(1):56—57.

3 张维. 关于教育体制改革的几点想法. 百科知识,1985 (6): 2—5.

4 张维. 浅谈美国高等工程教育. 科技导报,1986 (1): 65—68.

5 张维. 国外力学与工程教育. 力学与实践,1986,8 (3): 2—17.

6 Zhang Wei. Neuordnung der wirtschaftswissenschaftlichen aus-undweiterbildung an chinesischen hochschulen unter berǖcksichtigungvon koorperationsmoglichkeiten mit deutschen hochschulen.Schmalenbachs Zeitschrift fǖr Betriebswirtschaftliche Forschung,Sonderheft,1987,27: 19—29.

7 张维. 工程、工程教育与经济发展. 在美国南加州华人科技工作者协会第26届年会上的讲话. 清华大学教育研究,1988 (2): 1—7.

8 张维. 工程力学要为我国经济建设服务. 力学与实践,1988,10(3): 43—45.

9 Zhang wei. Engineering education in china and prospect for coorpera-tion with universities of U. S.,1988 ASCE Annual Conference Pro-ceedings,P. 530—536.

10 Zhang Wei. Die Technik,das technische hochschulwesen und die wirtschaftliche entwicklung in VR China. Vortrag abgehalten vorUrania der DDR,1989,10.

11 张维,钱令希,李国豪.关于试行公开招聘重点高等工科院校学术带头人的建议.中国科学院学部委员咨询报告,中国科学院技术科学部. 1989: 1—11.

12 Zhang Wei. Achievements and issues we are facing in the develop-ment of science and technology,Delivered at the Hong Kong Institu-tion of Engineers,7th Mar.,1990.

13 张维. 未来教育的五个特点. 现代化,1990 (2): 7—8.

相关参考

人物简介张维屏(1780-1859年),字子树,号南山,又号松心子,晚号珠海老渔,广东番禺(今广东省广州市)人。嘉庆九年(1804年)中举人,道光二年(1822年)中进士,因厌倦官场黑暗,于道光十六年

张维别号鸿汀,甘肃省兆阳县人。1931年8月至1932年1月、1933年10月至1939年12月任甘肃省政府委员。1939年11月任甘肃省参议会议长,1943年7月、1946年5月两度续任甘肃省参议会

张维一陕西省渭南县人,1923年5月29日生。政治大学地政系毕业。1944年参加青年军,1948年在国防部政工局任职。1949年去台湾后,曾任过教师,台湾省云林县政府委员,台湾当局“内政部地政司”专员

近代人物中文名:张北华别名:原名张训荣,又名张恩堂、张维之国籍:中国出生地:山东省商河县营子镇出生日期:1911年3月19日张北华个人经历北华同志出狱后,没有回家看望,立即去找党组织。他和党组织接上关

张先是北宋是时期著名的词人,因曾任安陆县的知县,此人称“张安陆”,张先擅长写慢词,与柳永齐名。人物生平>张先之父张维,好读书,以吟咏诗词为乐。张先于天圣八年(1030年)中进士。明道元年(1032年)

张先(990-1078),婉约派代表人物,北宋词人,字子野,乌程(今浙江湖州)人,元丰元年病逝,年八十八岁。>生平简介>张先之父张维,好读书,以吟咏诗词为乐。张先于天圣八年(1030年)中进士。明道元

三屠嘉定城嘉定距江阴200余里,在今上海郊区。在江阴人民守城抗清的同时,嘉定10余万人也爆发了反剃发的英勇斗争。清朝新任知县张维熙,一到任也是坚决执行清朝的剃发令,因而激起全县人民的反抗。城乡人民迅速

牙刷是什么时候产生的你知道吗?不知道没关系,小编告诉你。张维迎在北大2017届毕业生典礼的演讲中有这么一段话“(中国人的)最后一项(影响世界的发明)是1498年发明的牙刷,这也是明代唯一的一项重大发明

道光二年(1822年)充补武英殿校录官;道光十年授乳源、陵水县教谕,升肇庆府训导,封内阁中书衔。自称“粤岳山人”,能诗,与张维屏、谭敬昭称"粤东三子"。亦工书画。“粤东七子”之一。著作甚丰,著有《香山