知名人物 彭家元人物简介

Posted 土壤

篇首语:你要学会努力奔跑,别被世俗跌得一塌糊涂。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了知名人物 彭家元人物简介相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

知名人物 彭家元人物简介

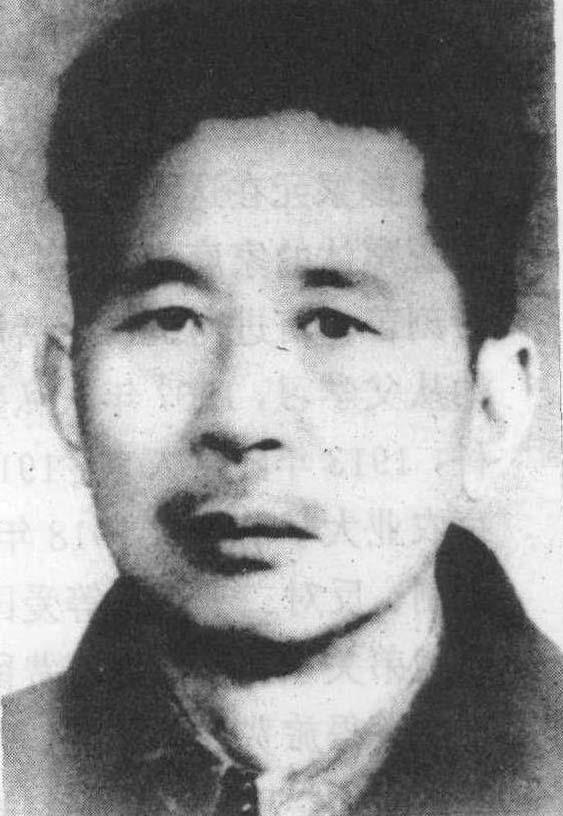

·彭家元

彭家元,土壤肥料学家,中国现代土壤肥料科学的先驱。毕生从事农科大学的教育和土壤肥料科学研究。早在30年代中期就编写出版我国大学教科书《肥料学》和《土壤学》,较长时期为多所大学使用。发表了一批有学术价值的研究报告。他主持筹建的四川省内江土壤研究室,对四川的水土保持事业起了推动作用。

彭家元,四川省金堂县人,生于1897年7月16日。父彭士勋,清末秀才,曾去日本宏文书院留学,返国后热衷于兴办厂矿,企图走实业救国发家之路,失败后以教书为生。兄彭家珍早年考入成都武备学堂,1906年参加同盟会,1912年1月27日刺杀清宗室顽固派宗社党魁首良弼成功,本人当场壮烈牺牲。由于此举对促使清帝退位有功,由孙中山追赠为陆军大将军,其父由北洋政府聘为总统府顾问。1953年,中央人民政府追赠彭家珍为革命牺牲军人。

彭家元在这既有封建文化深刻影响,又受资产阶级民主思想熏沐的家庭中成长,加之家庭生活素来简朴,养成了勤劳刻苦、奋进向上、生活严谨、善于独立思考的品格。他自幼从父学习,1907年入私塾,1912年入成都高等农业学堂预科,1913年随父入京,1914年考入北京农业专门学校(今北京农业大学前身),1918年毕业。在校期间,曾参加反对洪宪帝制、反对二十一条等爱国学生运动。1919年,以先烈彭家珍胞弟关系,获四川公费留美名额。因公费被挪用,至1920年才筹得旅费赴美深造。先入威斯康星大学,1921年转入伊里诺斯大学攻读土壤肥料科学,1922年获农学士学位。之后,又入衣阿华州立大学学习,1923年获农学硕士学位。学习期间在农场、工厂、餐馆、私人家庭打工,半工半读,备尝艰辛。毕业后在俄勒冈大学从事研究工作。

1924年回国,任北京农业大学教授。1926年南下,先任福建厦门集美农林学校教员兼教务主任,1928年应聘广东中山大学农学院任教授兼农林化学系主任。他知识渊博,治学严谨,工作认真负责,曾先后主讲土壤学、肥料学、土壤微生物学、土壤改良学及土壤管理学等多门课程,所编《肥料学》一书于1935年由上海商务印书馆出版,是我国最早出版的一本大学肥料学教科书。1937年他还与邓植仪教授合编?土壤学》。该书为中山大学农学院教材,也是全国早期编写和出版的大学土壤学教科书之一。1929年他与邓植仪教授共创“广东土壤调查所”,兼任技正。该所是我国国内从事土壤调查较早的研究单位之一,在广东中山、南海、三水等20多个县进行土壤调查,出版土壤报告十余册,基本上查清了土壤类型、利用改良方式、生产问题及培肥途径等,对该地区农业生产起了促进作用。

1934年,彭家元与邓植仪、陈方济教授等倡议成立了“中华土壤肥料学会”,并与邓植仪教授共同主编《土壤与肥料》(季刊)。

从1929年至1937年,彭家元在中山大学创办的 《农声》杂志及《土壤与肥料》上发表了多篇有关土壤微生物的研究论文,如《土壤细菌对于矿物成分之变化》,在国内率先研究了细菌对土壤形成的作用,从而为土壤形成因素中的生物因素提供了重要的证据。继之探讨了土壤微生物在生物小循环中的作用,发表了题为《石灰需要量与土壤细菌功用的关系》的论文。1936年,他在《土壤与肥料》上报道了黑油菌、白霉菌对广东土壤的有效磷的转化结果。其后同陈禹平一起发表了《广东土壤中氮素固氮菌之分离研究》,这是我国研究固氮微生物最早的一批论文之一,对后来的研究者颇有启迪。他引进国外土壤微生物的分离和接种技术,探讨了土壤微生物与土壤肥力及植物营养的三边关系,研究了土壤微生物类群的作用。这些论文都是探讨土壤中的细菌、真菌对氮、磷、钾元素的转化作用,为我国细菌肥料的应用奠定了基础,特别对固氮菌生态条件的研究和固氮菌分类很有参考价值,为国内初创。与此同时,彭家元与陈禹平还根据好热性纤维分解菌的功能,研究了我国农村有机肥的堆制发酵方法,成功地富集培养了高温纤维分解菌,定名为“元平菌”,发表了 《元平式速成堆肥》一文,为我国农村积肥造肥、??辟肥源提出了行之有效的措施,是我国40年代在农业中推广的新技术之一,为发展农业生产作出了贡献。直至50年代中期,他还陆续发表了 《关于高温堆肥的我见》等论文。

彭家元在广东中山大学工作期间,担任土壤、肥料等课程的教学任务,同时主持中山大学农学院农林化学系系务,并领导该系的科学研究工作,担任土壤肥料第二研究室及土壤微生物研究室负责人,承担了18个研究项目,均有论文发表,在教学、科学研究、著述及培养人才方面均作出了开拓性的贡献。

1937年,彭家元因批评中山大学校长邹鲁的不良作风而被解职后,接受武汉大学聘请任农学院教授。不久,日本侵略军西侵,武汉形势告急,乃于1938年初携眷回川,被当时四川省稻麦改进所 (后并入四川省农业改进所) 所长杨允奎教授劝留成都,任该所技正兼农林化学系主任、农事试验总场场长。1939年兼任四川大学农学院教授,1941年任教授兼农艺系主任,1942年任教授兼农学院院长。

1940年8月1日,彭家元在成都四川大学化学馆参与了“水土保持”一词的创定。同年,在内江县城西郊圣水寺建立了内江土壤研究室,隶属四川省农业改进所农事试验总场。该室针对四川盆地紫色土易受侵蚀的特点,对不同坡度、坡长、坡形以及不同作物种植覆盖下的水土流失做了大量试验研究,并相应提出优化的水土保持方法。这些工作对四川水土保持事业起了奠基和开拓作用。四川许多土壤工作者在成长过程中,或在该研究室负过责,或在该研究室蹲过点,或在该研究室工作过。

1946年秋,作为四川大学农学院院长的彭家元,在祝贺程复新、杨开渠、李超然三教授从事高等农业教育十周年的纪念专刊上以 《农业、农学、农业教育》为题撰文,对国民政府的农业方针、政策、措施进行了抨击,他写道:“(政府的)重视农业只是表面文章,并未把农民的利益或生死存亡的事放在心上”,一针见血地指出农业存在的四大问题: “①农村凋敝,农民被剥削压榨,谁真的为农民解除痛苦?②无论平时或战时,出钱出力,直接或间接,几乎完全取之于农,政府拿出什么有力措施去改进农民生活和农业技术?③在抗日战争胜利以后,劳苦功高的农民不但没有稍微得到生活的改善,反而加上一些更重的痛苦,虽然政府举办有农贷,得到实惠的也许是有,恐怕不过万分之一,有些地方根本未听见过。④水旱灾、饥荒、兽疫、虫害,收成减少,靠天吃饭,谁替他们想办法?”在叙述了中国农业比美国落后约一百年之后,指出: “中国提倡农学已有近40年历史,至今仍不被重视,以为简单不足道,并且不相信科学……,例如天旱不求预防或根本解决之途,而一般却相信打醮、禁屠,甚至执政者亦附会其说。老百姓对于猪瘟、牛瘟、虫害等只好听天安命,认求神拜佛为不二法门,从未想到所谓农学。”最后,彭家元就当时我国高等农业教育的经费支绌、设备简陋、缺乏实习场地、毕业生数量既少就业又困难等问题发表了意见。这里,不仅反映了40年代的农业、农学、农业教育的实况,也反映了彭家元的忧国忧民之心及推崇从事农业教育的教授们的淡泊自守、苦心孤诣的崇高品格。40多年后的今天,读之犹感人肺腑。

1948年,彭家元因不满四川省农业改进所所长漆中权的不学无术、专横跋扈,愤而辞去四川省农业改进所的一切职务,集中精力于农业教育。

四川解放前夕,彭家元的在国民党空军中任中校且早已去台湾的儿子彭传梁,曾恳求彭家元夫妇携幼子彭传诚一同去台湾,一切入境手续均已办妥,只需购买去台北的飞机票即可。但彭家元坚决拒绝,他说:“我一生从事的事业在大陆,舍不得,即使去台,将来也会统一的,国民党已经腐败得无药可救了……”,终于毅然留在成都。

中华人民共和国成立后,彭家元拥护中国共产党,热爱社会主义新中国。他以饱满的热情,充沛的精力投入农业教育工作中。50年代初期,川西区举办在职土壤肥料干部短期培训班,彭家元担任主要的教学工作。他勉励学员“要树立共产主义人生观,对新生事物要敏感,要用马列主义、毛泽东思想来武装头脑,认真学习苏联先进经验,全心全意为人民服务,作出优异成绩。”

1950年2月,彭家元、侯光炯作为西南区的代表,出席中央人民政府在北京召开的全国第一届土壤肥料工作会议。

1952年秋,为了发展苹果生产,建立商品苹果基地,川西区农林厅组织四川大学农学院园艺系三年级师生对阿坝藏族自治州的宜苹基地进行实地考察,特邀彭家元、何敬真两位经验丰富的老教授参加。彭家元抱着创建四川苹果基地的厚望,殚精竭虑,就苹果的土宜、气候和发展前景,与何敬真教授多次磋商。又经师生们全面讨论,一致认定茂汶苹果色鲜、香浓、味美且耐贮藏,具有广阔的发展前景,一个理想的商品苹果品种,值得筹建基地。川西区人民政府领导采纳了他们的意见,建立了茂汶苹果基地。迄今,经过近40年的发展,茂汶苹果早已畅销香港和国际市场,饮誉中外。在考察过程中,彭家元还在威州 (今汶川) 顺道参观考察了四川省水电厅设在威州的岷江上游水土保持实验站,听取了该站同志的详细介绍,实地参观了该站的实验项目。他热情地肯定了在岷江上游建立水土保持实验站的必要性和工作项目的可行性,同时还对如何开展水土保持工作提出了具体建议。彭家元的音容笑貌,该站同志至今还记忆犹新。

1954年,中央在京举办“苏联威廉斯土壤学讲习班”。学校领导考虑到彭家元年近花甲,旅途劳累且学习紧张,因而学习者名单中没有他。但他不愿失去这次难得的机会,亲自去找四川大学首席军事代表戴伯行,申述多种理由,坚决要求前往学习,终于如愿以偿。在学习班里,他没有专家架子,思想活跃,既虚心学习先进理论,又敢于发表自己的不同看法,乐于与其他同志探讨,因而收获较大。

彭家元对于从旧社会过来的知识分子理论脱离实际深有感触,于是积极参加各种实践活动,以改进教学内容。1953—1955年,他多次带领学生在成都龙泉驿、眉山等地实习,住的地方简陋,甚至与猪圈、牛棚一板之隔,彼此鼾声呼应。但他毫不介意,反而认为别有情趣。实习中,往往天雨泥泞,路滑难行,为了免于摔跤,实习队专门为他准备了滑竿,但他坚决不坐,坚持与学生一道跋山涉水,说是为了锻炼的需要,即使摔上几跤,也是值得的。

1956年,四川大学农学院由成都迁往雅安独立建院。四川农学院建立了山地农业研究机构,并号召广大教师要面向山区,面向农业生产,为农业作贡献。彭家元不顾年老,亲自率领土壤农化教研组部分教师徒步翻越二郎山,考察自然土壤和农业土壤。一路上,他带领大家看土壤,打土钻,访农民,分析化验,饥食干粮,夜宿道班,歌声笑语,兴味盎然。在跨越过程中,由于山陡路滑,彭家元摔了一跤,头部和肘部多处擦伤,渗血不止,但他敷药后仍坚持考察,有说有笑,若无其事。

1956—1957年,他带领土壤农化教研组的青年教师多次考察学校农场的土壤,对深脚烂泥田提出改良意见。1958—1959年学校批准实施。经过改造,过去难以利用的土地,当年就种上旱作物和水稻,以后成为学校农场的基本农田,为教学、科研提供了可靠的基础。

彭家元一贯关心青年教师,奖掖后进,热情帮助他们健康成长。1952年暑假,全国高等学校进行了院系调整,四川大学农学院的农业化学系调入重庆西南农学院,本校仅保留一个土壤耕作教研组。此时土壤学和肥料学的专业基础课师资短缺,学校临时抽调担任化学课的年轻教师刘守恒支援,并立即走马上任担任土壤学、肥料学两门课程的实验指导。刘感到业务不熟,相当紧张。彭家元发觉后,与刘亲切谈话,多方鼓励,并对实验要求、内容和操作技术等详加讲解。学生实验时,彭家元亲自到实验室解答疑难问题,一点没有教授架子。不久,教研组新调来三位助教担任土壤学、肥料学、土壤微生物学的实验指导工作。当时实验资料缺乏,彭家元拿出自己保存的国外资料供实验参考,并耐心辅导,不仅完成了教学任务,还培养了业条骨干。年轻教师感到他毫无架子,平易近人,愿意接近他,有问题就向他请教,他总是有问必答。遇到一时弄不清的问题,他决不随意解释,而是立即查阅资料,直至搞清楚以后才予以解答。彭家元对青年教师的培养无微不至,大公无私,有求必应。他心胸开朗,豁达大度,毫无架子,乐于助人,为他的助手学生所永远怀念。

彭家元作为一个科学工作者,始终坚持用实事求是的辩证唯物主义的观点来认识客观事物。在对待李比希 (Justus von Liebig,1803—1873,德国化学家,现代农业化学的奠基人之一)问题上,坚持实事求是。他在1963年四川农学院学术讨论会上,作了 “关于李比希功过评价”的发言,充分肯定李比希学说正确的一面和他所起的巨大作用,并指出李比希的不足是由于当时历史条件和科学水平的局限。这个观点已为人们所普遍接受。

彭家元对不符合科学的提法和作法,敢于坦率地提出不同意见。他常在课堂上讲,深耕要适度,不是越深越好,决不能搞什么“深耕深耕,茅厕坑坑”(指深耕的深度达到农民茅厕那样的深度)。对于不注意人畜粪尿管理,任意将其排入江河的现象也很不满意,批评说,这样就成了 “秈江者,大粪之江也 (秈江是彭家元任教的四川农学院附近的一条小河。”对农民“砍火地”(即原始的刀耕火种农业)也很不赞成,不但在课堂上向学生阐述其危害性,还在省政协会议上作了专题发言,呼吁大家都来制止这种杀鸡取卵、竭泽而渔的破坏自然的行为,告诫人们要警惕大自然对人类的报复。1958年“大跃进”期间,一些报刊违背自然规律,肆意宣扬什么 “人有多大胆,地有多高产”,“要给山剃头,要给地刮脸”等破坏生态平衡的口号。彭家元清醒地认识到这样必将造成水土流失,从而导致“山上开荒,平地遭殃”,“山上矮一寸,平地高一尺”等恶性循环。他以省政协委员的身份,多次向中共雅安地委、雅安行政专员公署的领导同志反映他的不同看法,殷切地希望雅安不要这样学,才能保持雅安青山绿水的优良环境。对全民大办钢铁、公共食堂、人民公社等,他也提出自己的看法。这些,都反映了彭家元作为一个科学家的从实际出发、实事求是的优秀品质。

彭家元有几十年的教学经验,是知名教授,但在教学中总是一丝不苟,精益求精,认真备课,认真讲课,认真辅导学生。年轻教师平时去他家时,总是看见他在备课,修改讲稿,甚至春节期间也不肯稍事休息,抓紧时间,查阅资料,丰富讲稿,为下学期开课作好一切准备。

彭家元不仅对年轻教师和学生关心爱护,严格要求,对子女也是毫不例外。他共有五个儿子,分别取名为彭传栋、梁、正、直、诚,寓意于希望儿子成为国家栋梁,并且为人正直诚恳。他对子女希望殷切,经常按照中国共产党和国家对青年的要求来要求他们。他针对当时一些青年不愿去艰苦地区工作的情况说:“党和人民培养了你们,如果艰苦的地方都不愿意去,那谁去建设?”他以身作则,他的三个儿子(老大早逝,老二去台) 大学毕业后都分别去了西藏、甘肃和四川省甘孜藏族自治州的九龙县,另一个抚养的女儿也分到雅安地区最边远的石棉县工作,结果俩老年逾花甲,身边一个子女也没有留下。

彭家元夫人王菊逸女士与彭家元同岁,早年就读于私塾,后在女子师范上学两年,与彭家元结婚后,感情弥笃。她为了彭家元的事业,承担了全部家务劳动和抚养子女的重任,使彭家元能够集中精力于科学研究和农业教育,而无后顾之忧。几十年的朝夕相处,甘苦与共,使他们相濡以沫,相依为命。

“文化大革命”初期,彭家元被诬陷为“反动学术权威”,并强加许多莫须有的罪名,遭到长时间的批判斗争、人身侮辱和肆意殴打,身心受到极度摧残,1966年9月3日与夫人一起自尽,夫人遇救,彭家元含冤逝世,终年69岁。

1978年6月14日,中共四川农学院委员会为彭家元平反昭雪,恢复名誉。1978年12月16日在全校范围内为彭家元举行隆重的骨灰安放仪式。大家深深地怀念这位为我国土壤肥料科学的发展作出巨大贡献的土壤肥料学家、农业教育家和土壤肥料学界的先驱和开拓者彭家元教授。

简 历

1897年7月16日 出生于四川省金堂县。

1918年 毕业于北京农业专门学校。

1920—1921年 在美国威斯康星大学学习。

1921—1922年 在美国伊里诺斯大学学习,获农学士学位。

1922—1923年 在美国衣阿华州立大学学习,获农学硕士学位。

1923—1924年 在美国俄勒冈大学从事研究工作。

1924—1925年 任北京农业大学教授。

1926—1928年 任福建厦门集美农林学校教员兼教务主任。

1928—1936年 任广东中山大学农学院教授兼农林化学系主任。

1937年 任武汉大学农学院教授。

1938—1948年 历任四川省稻麦改进所、四川省农业改进所技正兼农林化学系主任、农事试验总场场长。

1939—1966年 历任四川大学农学院教授兼院长、农业化学系主任、土壤耕作教研组主任。四川农学院教授兼土壤农化教研组主任。

1950—1966年 先后当选为中国土壤学会第一、二届理事,四川省土壤学会第一、二届理事长。

1966年9月3日 含冤逝世于四川雅安。

主 要 论 著

1 彭家元. 土壤性质和农牧关系. 科学,1923,8 (2).

2 彭家元. 调查中国土壤之刍议. 农声,1928 (113).

3 彭家元. 土壤细菌对于矿物成分之变化. 农声,1929 (127).

4 彭家元. 直接利用西沙群岛海鸟粪之研究. 农声,1930 (139).

5 彭家元. 土壤分类及中国土壤调查问题. 中华农学会报,1930(72).

6 彭家元,覃业辉. 酸性土及石灰施用问题Ⅰ ,Ⅱ. 中华农学会报,1932 (100,113).

7 彭家元. 中山县土壤调查报告书. 中山大学专刊,1933.

8 彭家元. 广东土壤肥沃度指数. 中华农学会报,1933 (116).

9 彭家元.土壤pH之测定及氢醌电极之使用.中华农学会报,1934.

10 彭家元. 钟福奇. 石灰需要量与土壤细菌功用的关系. 农声,1935(185,189).

11 彭家元. 肥料学 (大学丛书). 上海: 商务印书馆,1935.

12 彭家元,刘天乐,黎旭祥. 曲江县土壤调查报告书. 中山大学农学院土壤调查所报告,1936.

13 彭家元.土壤中有效磷酸简捷求法及其对广东土壤之结果.中华农学会报,1936 (146,147).

14 彭家元,广东土壤肥沃度概述. 中山大学农学院研究专刊,1936.

15 彭家元,邓植仪. 土壤学. 广州: 中山大学农学院,1937.

16 彭家元,冯子章等. 五年来广东雨水之分析. 土壤与肥料,1937(3).

17 彭家元,陈禹平. 元平式速成堆肥法. 农声,1937 (205,206).

18 彭家元,陈禹平.广东土壤中氮素固氮菌之分离研究.土壤与肥料,1937,1 (3).

19 彭家元,陈禹平. 绵阳、内江、温江三县2X2X2小麦、油菜三要素肥效试验. 四川省农业改进所编印,1940.

20 彭家元,陈禹平,林伯勋.施用硫酸铵及有机肥料对于稻米品质产量及土壤性质的影响. 土壤,1941,1 (3).

21 彭家元. 四川土壤肥料概述. 科学,1947 (9).

22 彭家元. 四川盆地土地利用概述. 全国土肥会议汇刊,1950.

23 彭家元,陈禹平,廖宗森. 作物生长与土壤有效养分之研究. 中国土壤学会会志,1950,1 (1).

24 彭家元. 土壤微生物学讲义 (油印本). 成都: 四川大学农学院,1951.

25 彭家元.土壤管理与改良讲义(油印本).成都:四川大学农学院,1952.

26 彭家元.关于高温堆肥的我见.农业学报,1955,6 (4):437—438.

27 彭家元,肖际亨,李仲明等. 厩肥、磷矿物、石灰质混合肥料对于水稻、小麦、油菜的效果试验. 四川农学院第一次科学讨论会报告资料,1957.

28 彭家元,李仲明,张仁绥等.二郎山土壤分布及山地农业土壤调查.山地农业科学,1958.

29 彭家元. 土壤学讲义 (油印本). 雅安: 四川农学院,1958.

30 彭家元. 肥料学讲义 (油印本). 雅安: 四川农学院,1959.

31 彭家元. 土壤与肥料. 四川农业,1960 (4).

32 彭家元等. 中国肥料学概论. 上海:上海科学技术出版社,1962.

33 彭克明,彭家元. 肥料. 北京: 农业出版社,1962.

34 孙羲,彭家元 (主编). 农业化学. 北京: 农业出版社,1963.

相关参考

坐落在武陵山北麓的彭家寨,位于宣恩县沙道沟镇西南部。全寨45户250余人,均系土家族。彭家寨山清水秀,人杰地灵,古色古香,如同一颗璀璨的明珠,闪烁在宣恩县西南边陲。远古梦幻相传,很久以前,一对年轻夫妇

一、英德彭家祠的历史在一座高三十五米左右的山上,整个村落依山而建,共分三层,仅北面有一条石阶路出入,每层均只有一个小门可通往上层,其余三面全是悬崖峭壁,凸现了建筑的防御功能。它就是英德市黄花镇(原明迳

2019年,新中国即将迎来建国七十华诞。全国人民正在豪情万丈建设新时代中国特色社会主义,昂首阔步推进民族伟大复兴的光辉伟业。国富民强,社会和谐,百姓生活幸福安康,国家建设蒸蒸日上,民族傲屹世界之林。慎

1.王保长是谁“天下第一保”,是邛崃市水口镇金山村(解放前称“彭家营”)当年的保长彭天禄。为了查清这一史实,水口镇政府、金山村村委会会同邛崃市有关部门组成的调查小组,进行了多方核实,印证了《王保长》中

第二次国内革命战争时期,洪湖赤卫队在保卫湘鄂西革命根据地红色政权的战斗中屡建功勋。1930年夏,彭家墩乡党支部书记韩英和大队长刘闯,根据县委指示,率赤卫队主动撤退,民团组织白极会首领彭霸天勾结保安团冯

高凹坪彭姓是明初由山西洪洞县迁徙来到这里的,算起来也六百余年。在高凹坪寺沟有彭姓修的祖祠,在寺沟背后,在阳峪河自然村对面有彭家祖坟六七十亩,突显了彭姓过去峥嵘岁月的辉煌。彭氏起源于商代,是以国名作为姓

人物志 杉山元 生平事迹简介,杉山元个性品质,杉山元怎么死的?

杉山元(SugiyamaHazime,1880—1945),日本元帅。长期担任军界要职的日本战犯。1880年1月2日,杉山元出生于日本福冈县小仓。1886年4月进入小仓市境町小学学习。1893年4月,

中文名:陆展元 国籍:南宋(宋朝) 民族:汉 出生地:嘉兴 逝世日期:1223年 身份:陆家庄庄主 妻子:何沅君www.cha138.com 旧情人:李莫愁 弟弟:陆立鼎 人物出

历史人物 鲁元公主简介 鲁元公主怎么死的 鲁元公主刘乐丈夫是谁 鲁元公主子女-

中文名:刘氏 国籍:西汉 民族:汉族 出生地:沛县 逝世日期:前187年 职业:公主 父亲:刘邦 母亲:吕雉www.cha138.com 丈夫:张敖 儿子:张偃 女儿:张嫣

民国一代影星,出身豪门却两次婚姻不幸,只得许身影业,孤独终老

中国第一位电影女明星王汉伦,原先名叫彭剑青(1903-1978)。这个名字乍听不像大家闺秀,倒有点古剑豪侠、江湖英雄的意味,其实这与她的个性和传奇生涯很相似。王汉伦出生豪门彭家是苏州状元之家,而且是双