知名人物 吴光华人物简介

Posted 出血热

篇首语:女人错过了那个想嫁给的男人,就会变得挑剔,男人错过了那个他最想娶的女人,就会变得随意。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了知名人物 吴光华人物简介相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

知名人物 吴光华人物简介

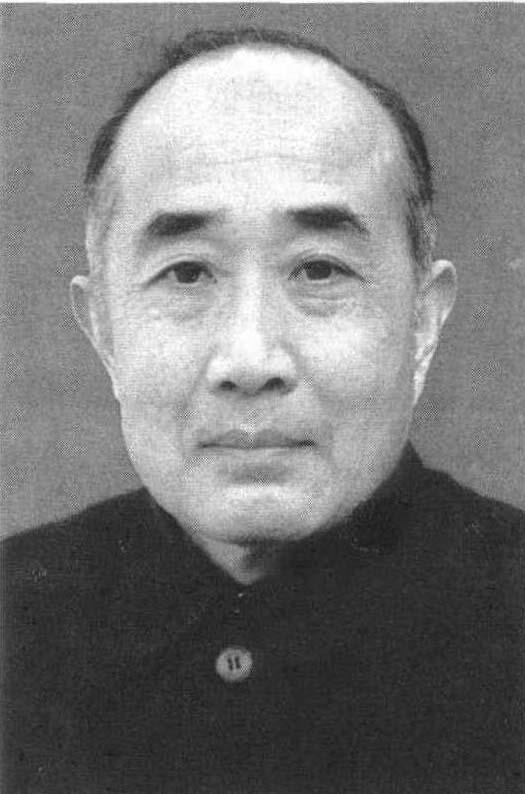

·吴光华

吴光华,医学寄生虫学专家。主要进行虫媒传染病、自然疫源性疾病的调查研究和防治工作,在恙螨、革螨与传播恙虫病、流行性出血热 (以下简称出血热)的关系以及恙虫病疫源地的分布和类型、出血热的传播途径研究中有所发现和创新,并在出血热疫源地的控制中取得显著成效。

发现和证实高湖纤恙螨为恙虫病的新媒介

恙螨是恙虫病的唯一媒介。由于恙螨一生仅幼虫刺吸而且只饱食一次,所感染的病原体只能经卵传递由后代传播,因此,确定媒介恙螨必须具备4项基本条件: ①流行病学证据: 该种螨应为疫区的优势螨种,季节消长、分布场所与发病一致; ②有病原体的自然感染; ③具有叮刺传播病原体的能力; ④能经卵传递病原体。我国大陆公认的恙虫病媒介原只知地里纤恙螨 (Leptotrombidium deliense) 一种。1957年他和课题组在浙江南部山林地区以青田县高湖乡为中心的调查中未发现地里纤恙螨,却发现另一种未见报告的恙螨。该种螨形态与日本的富士纤恙螨(L.fuji) 相近似,对是否为新种意见不一。1957~1958年研究证明该种螨占当地鼠体恙螨总数的76.8%,为优势种; 季节消长属夏季型,与居民恙虫病的季节分布呈一致关系; 主要分布于山上草地,与当地居民感染恙虫病的场所一致; 有恙虫病东方体 (以下简称东方体) 的自然感染,认为是可疑的媒介。他于1980年获得日本标本,经核对后,确认为新种,命名为高湖纤恙螨 (L.gaohuense) 并正式发表。1982~1984年进一步研究证明该种螨能叮人传播恙虫病,能经卵传递东方体2代。以上结果证明高湖纤恙螨是恙虫病的新媒介,改变了过去以为我国仅有地里纤恙螨一种媒介的认识。该成果获1985年军队科技进步二等奖。

证明江苏存在秋冬型恙虫病自然疫源地

1986年前,我国大陆恙虫病仅知流行于浙江及其以南地区,主要属夏季型,以地里纤恙螨为主要媒介。1986年10月初,他和课题组在南京发现恙虫病病例。通过在江苏省的调查研究,取得以下主要结果: ①地区分布: 流行于南京及苏北的东台、金湖、如东、海安、邗江、江都等市县。②季节分布: 病例始于9月中旬,终于12月上旬,以10月中旬~11月中旬为高峰,其季节分布属秋冬型。③宿主动物: 平原地区以黑线姬鼠 (Apodemus agrarius) 为主,褐家鼠 (Rattus norvegicus)、大麝鼩(Crocidura lasiura) 次之; 丘陵地区以社鼠(R.con fucianus)为主。④媒介恙螨:从鼠体采集到恙螨8334只,其中小盾纤恙螨(L.scutellare)5336只,占恙螨总数的64.3%。小盾纤恙螨于9月出现,10月密度达高峰,11月开始下降,12月下旬消失,与当地居民恙虫病的季节分布呈一致关系。小盾纤恙螨有东方体的自然感染,能通过叮刺小白鼠传播和经卵传递东方体,是江苏恙虫病的主要传播媒介。⑤东方体型别: 我国以往对东方体的型别鉴定采用血清学方法,常见的型别有Gilliam、Karp和Kato三型。他们采用PCR,PCR/RFLP分子生物学技术,证明江苏的东方体属于Kawasaki型。

本项目中,属于国内首次报告的内容有: 在浙江省以北的江苏发现恙虫病疫源地; 证明我国有秋冬型恙虫病的存在; 证明大麝鼩为我国恙虫病的宿主动物 (前苏联曾报告大麝鼩为该国远东地区恙虫病的宿主动物); 以完整证据证明小盾纤恙螨为我国恙虫病的一种传播媒介; 证明我国有Kawasaki型东方体的存在 (日本曾报告该国秋冬型恙虫病疫区的东方体为Kawasaki型)。“秋冬型恙虫病自然疫源地的调查研究” 和 “东方体分型及检测研究” 成果分别获1993年、1999年军队科技进步二等奖。

证明东南沿海地区存在三种类型恙虫病自然疫源地

为查明东南沿海地区恙虫病自然疫源地类型给预防工作提供依据,在福建、浙江、江苏进行了系列调查研究。研究证明恙虫病在三省存在具有代表性的三种类型自然疫源地,即:①沿海岛屿型疫源地: 主要分布于福建; 东方体型别: Gilliam型; 主要宿主动物: 黄毛鼠 (R.losea);主要媒介恙螨: 地里纤恙螨; 流行季节: 夏季。②内陆山林型疫源地: 分布于浙江; 东方体型别: Gilliam型; 主要宿主动物: 社鼠; 主要媒介恙螨: 高湖纤恙螨; 流行季节: 夏季。③内陆平原丘陵型疫源地: 分布于江苏; 东方体型别: Kawasaki型; 主要宿主动物:黑线姬鼠、褐家鼠、社鼠; 主要媒介恙螨: 小盾纤恙螨; 流行季节: 秋冬季。

研究结果表明: 不同的地理景观地区有着不同的生物群落;不同的生物群落带有不同的病原体,引起的疾病与流行特征也不一致。福建、浙江、江苏三省恙虫病疫源地的景观、植被、病原体型别、宿主动物、媒介恙螨、流行季节均有所不同,因此,采取的预防措施 (例如杀灭宿主、媒介和个体防护的场所和季节)亦应有所区别,为有针对性预防提供了依据。这些研究结果对恙虫病的流行病学及预防具有理论指导意义和实用价值。

出血热传染源、疫源地控制方法和指标的研究

出血热在我国分布于29个省、自治区、直辖市; 1996年全国发病达11.5万人,20世纪90年代以来每年仍维持在4万~6万人; 病死率曾达10%以上,目前已降至1%左右,是一种严重威胁军民健康的自然疫源性疾病。

安徽城西湖和丹阳湖农场,面积分别为15万余亩和2.4万亩。部队自1966年进入湖区执行生产任务后,即遭到出血热的严重威胁。例如,城西湖农场1967年度发病260人,1970年度发病462人 (死亡29人); 丹阳湖农场1968年度发病71人,1970年度发病57人。

在军区卫生部的组织领导下,该所自1966年起,连续20年深入两农场开展调研和预防工作。他和课题组同志通过流行病学调查,证明黑线姬鼠是两农场田野中的优势鼠种 (占当地鼠总数的67.7%~98.0%),鼠密度高 (14.5%~38.2%),9~10月是鼠的繁殖高峰季节,随后于11月、12月出现发病高峰,是当地出血热的主要传染源。1972~1985年,在总结经验的基础上,采取了 “大面积,药物为主,交替用药,反复灭” 的灭鼠方法,使两农场野外鼠密度常年得到有效控制,部队出血热发病随之显著减少,多数年度仅有个别散发病人,有的年度不发病,有效地控制了流行。实践证明: 预防出血热,灭鼠是关键; 大面积药物反复灭鼠是预防出血热的有效方法; 只要将黑线姬鼠密度常年控制在2%以至1%以下,就能有效地控制出血热的流行。这一经验在1986年国务院召开的全国出血热防治会议上作了专题介绍,并在多个单位应用证实。

为探讨有效控制出血热疫源地的指标,他们于1983~1985年首用五项指标,即: 鼠密度,鼠出血热病毒 (Hantavirus,HV) 抗原和抗体阳性率,人群出血热发病率和HV抗体阳性率,在城西湖农场、附近疫区和非疫区三个地区设点进行了对比调查。根据研究结果,提出了有效控制出血热疫源地 “五项指标” 的参考数据,即: 黑线姬鼠密度控制在1%以下,鼠HV抗原阳性率在5%以下,鼠HV抗体阳性率在10%以下,当地常住健康人群发病率为0或个别发病,HV抗体为阴性或个别阳性。“五项指标” 除可用作出血热疫源地控制效果的评价指标外,尚可用作疫情监测和预报的指标。

“出血热的有效预防” 这一成果,获1978年全国科学大会奖,“出血热疫源地控制及其实验研究”获1985年国家科技进步三等奖。

证明革螨、恙螨是出血热的传播媒介

半个世纪以来,革螨、恙螨与出血热的关系一直是悬而未决的问题。

1942年日本北野政次等、1944~1945年间苏联Chumakov等用革螨制成悬液注入人体引起发病,认为革螨是出血热的可疑媒介。20世纪70年代,他和课题组通过调查证明格氏血厉螨(Haemolaela ps glasgowi) 和厩真厉螨 (Eulaela ps stabularis)为安徽出血热疫区黑线姬鼠鼠窝的优势螨种,分别占革螨总数的72.26%和20.06%; 其季节消长主要属秋冬型,与居民姬鼠型出血热发病季节相关; 能通过鼠和人的正常皮肤叮刺吸血。1980年实验证明这两种螨能通过叮刺在黑线姬鼠间传播HV抗原。

1984~1985年实验研究证明这两种螨: ①有HV的自然感染;②可通过叮刺传播HV; ③可经卵传递HV,格氏血厉螨已传3代,厩真厉螨已传2代; ④在出血热疫区从黑线姬鼠同窝鼠和革螨分离的HV,经单克隆抗体检测,两者的抗原性一致,表明在鼠螨之间已构成相互传播的关系。研究结果证明格氏血厉螨和厩真厉螨是姬鼠型出血热的传播媒介,并兼有储存宿主的作用,对在鼠间传播出血热和维持疫源地方面起重要作用。由于这两种螨为巢穴型寄生的兼性吸血螨,与人接触机会不多,且叮刺能力不强,故在鼠—人之间传播的重要性可能不大。证明革螨是出血热的传播媒介,获1986年军队科技进步一等奖、1987年国家科??进步三等奖。

1954年Traub等在朝鲜根据流行病学资料,提出恙螨是朝鲜出血热的可疑媒介。20世纪70~80年代初,陕西省卫生防疫站在该省调查,根据流行病学证据和有HV的自然感染,提出小盾纤恙螨为出血热的可疑传播媒介。确定恙螨为媒介,除流行病学证据和自然感染外,尚须证明它能叮刺传播和经卵传递HV两项内容。由于恙螨一生仅幼虫叮刺而且只饱食一次,故这两项内容需用未曾吸食过的子代幼虫来完成。但小盾纤恙螨一年只能繁殖一代,饲养成长率低,难以提供大量子代幼虫供试验用,致使恙螨能否传播出血热的问题长期未能得出结论。1988~1992年,该所与陕西省卫生防疫站协作。为解决子代幼虫的来源,他和课题组根据恙螨幼虫有趋向黑色物体的习性,将小黑板放在疫区草地上采集到大量未曾吸食过的子代幼虫。他们从子代幼虫中分离到HV11株,对恙螨能否叮刺传播和经卵传递HV这两个问题作出了明确的结论。研究结果证明: 小盾纤恙螨具有作为出血热传播媒介的条件。在某些疫区,小盾纤恙螨对在鼠间传播出血热和保持疫源地起重要作用,对在鼠—人之间传播出血热可能有一定的作用。证明小盾纤恙螨是出血热的传播媒介,该项技术先后获1992年军队科技进步二等奖、1993年国家卫生部科技进步二等奖、1997年国家科技进步三等奖。

出血热五种传播途径及其意义的研究

长时期以来,由于病原体未定,传播途径不明,使出血热预防工作难以有针对性地开展。1976年以来,随着本病特异性??测方法——间接免疫荧光法的建立和病毒分离成功,寻找出一些敏感动物和细胞,有了判断结果的科学指标,使传播途径的研究取得了明显的进展。

他和课题组对出血热五种传播途径及其意义进行了研究,主要结果如下: ①伤口传播: 1986年证明将HV抗原阳性黑线姬鼠的血、尿、粪涂布于布、纸、草片上,在pH6.5~7.5、4~15℃条件下,48小时仍有感染性; 1987年证明带病毒的鼠血1微升,即可通过不显性表皮破损使实验鼠受染。以上研究结果证明鼠感染的HV排出体外后在外环境中仍有传染作用,微量血即可通过皮肤破伤使试鼠受染,表明通过伤口较易实现传播。因此,参加秋收人员发病率高可能与皮肤破伤受感染机会增加有关。②呼吸道传播:1989年证明HV气溶胶在230 (±5) ID50/m3时,实验鼠吸入20分钟可被感染。1992年从大白鼠饲养室内采集的气溶胶中分离到2株HV。研究结果表明出血热可通过呼吸道传播,特别是在室内 (如动物饲养室) 或野外 (如打谷场) 有带毒鼠密集并大量排毒的情况下,所形成的气溶胶可经吸入感染,甚至引起流行。③消化道传播: 研究证明HV可通过消化道感染。特别是在水利工地、野营宿营地,野鼠常集中于伙房,如未做好预防工作,食物易被鼠排泄物污染,可通过消化道感染。④螨媒传播: 研究证明革螨和恙螨在鼠间传播和保持出血热疫源地有较大意义,有些种类对在鼠—人之间传播可能也有一定的作用。⑤垂直传播: 研究证明感染HV的孕鼠可经胎盘传给胎鼠,对保持自然疫源地有一定意义。国内外多仅进行个别传播途径的研究,尚未见到对五种途径及其意义的综合性研究资料。有关出血热传播途径的研究,获1991年和1993年军队科技进步二等奖、1999年国家科技进步三等奖。

奉献协作,甘当人梯

吴光华所在单位兼有研究和保障性质,他所从事的专业又具有明显的地区性和季节性。具体地说就是调查研究东南沿海地区多发或可能存在的虫媒病和自然疫源性疾病的流行病学,探求有效的预防方法,以保障部队健康。例如: 恙虫病主要流行于福建、浙江的沿海岛屿与内陆山林地区,流行季节为5~10月,为此,每年4~11月就要深入现场; 出血热主要流行于安徽、江苏的某些湖沼地区,流行季节为9月~次年1月,因此,每年8月~次年年初就要去现场进行调研和保障工作。从1953年至1985年,他每年深入现场的时间基本上在6个月左右。在现场调研期间,每天和动物、昆虫、病原体接触,感染机会是很多的。他们单位在安徽城西湖工作时,先后有5位同志感染上出??热,有的还病危。有时他们为查清不明病种,深入到人烟稀少的岛屿、山区调查采集时,每天要跑几十里路; 为了一早能采到标本,晚上就借宿在学校的小学生课桌上。1962年7月,安徽省来安县某部发生74例不明热流行,他和另一位同志前去调查,他们手提实验器材和动物,下火车后,步行数十里路到达现场。通过调查,从流行特点、临床表现、病原分离及血清学检查4个方面证明,这是一起由于抗洪所引起的钩体病流行,首次证明安徽省存在钩体病疫源地。为了观察高湖纤恙螨能否叮人传播恙虫病,1984年他将2只未食恙螨幼虫放在自己前臂屈侧皮肤上,用透明塑料小盖罩住,1小时内2只螨均已叮住,被叮咬局部有伤口并出现明显炎症,2只螨分别于4天和8天饱食后自行爬下。他于被螨叮咬的第14天发热,抽血接种小白鼠分离到东方体,血清学亦呈阳性,从而以第一手资料证明该种螨为恙虫病的新媒介。国内外尚未见有类似的叮人传病全面资料。

通过多年工作实践,他体会到: 随着现代科学技术的发展,学科越来越多,分工越来越细,例如出血热的流行病学和预防科研工作涉及的学科就有病毒学、免疫学、分子生物学、动物学、医学昆虫学、药物学、传染病学、流行病学等。为此,需加强单位和学科间的协作。在预防医学科研工作的历史上,取得一项重大的成果,不仅需要个人的刻苦钻研,还要有优化组合的多学科群体的协作才能实现。

他还体会到: 任何一项科研工作,都是建立在前人工作的基础上,个人起着 “接力棒” 的作用。老一代科技工作者的责任就是要造就一批中青年科技人才,希望他们超过自己,使我们的事业兴旺发达,后继有人。基于这一认识,他淡泊名利,不计个人得失,甘当人梯,无保留地将知识和技术传授给年轻同志。他经常在科研中指导年轻人选题和进行实验设计,遇到难题和他们??起分析研究,帮助他们修改论文。但在论文和成果署名时,他??往把年青人的名字排在前面。与他共事的年轻同志有3人晋升为高级职称,其中2人被评为国家级有突出贡献的中青年专家。

简 历

1929年7月30日 出生于福建省厦门市集美镇

1948~1953年 1948年入前中央大学 (1949年改名南京大学) 医学院医本科学习。1951年医学院改部队建制,改名第五军医大学,1953年毕业于军医大学医本科

1953~1960年 南京军区后勤部军事医学研究所寄生虫学研究室军医

1961~1978年 南京军区后勤部军事医学研究所流行病学研究室军医

1978~1984年 南京军区后勤部军事医学研究所流行病学研究室副主任

1981~1984年 南京军区后勤部军事医学研究所流行病学研究室副主任军医

1984~1987年 南京军区后勤部军事医学研究所专家组副主任军医

1987~2000年 南京军区后勤部军事医学研究所专家组研究员

主要论著

1. 吴光华,杨哲生,王福彭,等. 福建平潭恙螨的季节消长和采集方法的研究. 军事医学杂志,1959,2 (4): 311~316

2. 吴光华,徐毛华,陈士宏. 安徽省某农场钩端螺旋体病初步调查报告.全国钩端螺旋体病学术会议资料汇编,1964,289

3. 消毒杀虫灭鼠手册编写组 (为编写组成员三人之一). 消毒杀虫灭鼠手册. 北京: 人民卫生出版社,1980

4.吴光华,孟庆泗,张炳根,等. 毒鼠磷对黑线姬鼠的毒效观察. 流行病杂志,1980,1 (4): 266~268

5. 吴光华,鲍明荣,徐毛华等. 高湖纤恙螨叮人和传病能力的研究. 中华流行病学杂志,1986,7 (3): 189~190

6. 吴光华,孟庆泗,李法卿,等. 13种药物对黑线姬鼠的毒效观察. 中国鼠类防制杂志,1987,3 (4): 226~229

7. 吴光华,李法卿,赵学忠等. 革螨与流行性出血热关系的调查研究.中华流行病学杂志,1987,8 (6): 333~335

8. 消毒杀虫灭鼠分卷编辑委员会 (为编委). 中国医学百科全书消毒杀虫灭鼠分卷. 上海: 上海科学技术出版社,1988

9. 吴光华,孟庆泗,李法卿,等. 大面积毒杀野鼠控制流行性出血热的效果观察. 中国公共卫生,1988,7 (2、3): 90~91

10. 吴光华,李明. 高湖纤恙螨与恙虫病关系的调查研究. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志,1991,9 (4): 298~300

11. 吴光华,张云,赵学忠,等. 小盾纤恙螨在流行性出血热传播中的作用. 中华医学杂志,1992,72 (8): 481~483

12. Wu Guanghua. Studies on gamasid mites as transmitting vector of epidemic haemorrhagic fever. 2nd International Conference on Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome,Bei Jing,China,October 26~38,1992,84

13. 吴光华. 我国秋冬型恙虫病流行病学研究进展. 中华流行病学杂志,1994,15 (1): 54~57

14. Wu Guanghua,Zhang Yun,Guo Hengbin,et al. studies on role of Leptotrombidium (L.) scutellare in transmission of human diseases.Acarology Ⅺ Proceedings. Columbus,Ohio,USA. 1994,457~459

15. Wu Guanghua,Xu Maohua,Liu Yu,et al. Studies on biting and transovarial transmission of Rickettsia tsutsugamushi in Leptotrombidium (L.) gaohuense. Acarology Ⅸ Preceedings. Columbus,Ohio,USA. 1994,447~449

16. 吴光华,郭恒彬,于明明,等. 江苏地区秋冬型恙虫病传播媒介小盾纤恙螨的研究. 中华医学杂志,1994,74 (2): 94~96

17.吴光华. 流行性出血热传播途径研究进展. 中华流行病学杂志,1995,

16 (3): 171~174

18. 吴光华 (为编著人员、主审). 蜱螨与人类疾病. 合肥: 中国科学技术大学出版社,1995

19. Wu Guanghua,Zhang Yun,Guo Hengbin,et al. The role of Leptotrombidium scutellare in the transmission of human diseases. Chin Med J,1996,109 (9): 670~673

20. 吴光华,潘风庚,邓址,等. 军队灭鼠技术规范 (中华人民共和国国家军用标准). 总后勤部批准并发布实施,1996

21.吴光华,张云,郭恒彬等. 小盾纤恙螨在传播人类疾病中的作用. 中华预防医学杂志,1996,30 (3): 133~135

22. 昊光华,魏晋举,李法卿,等. 恙螨、革螨作为人类疾病传播媒介的研究. 中华流行病学杂志,1996,17 (2-A): 155~157

23. 卫生部疾病控制司 《流行性出血热防治手册》 编写组 (为编写组成员). 流行性出血热防治手册. 第2版,北京: 人民卫生出版社,1998

24. 吴光华,张云,赵学忠,等. 黑线姬鼠在传播肾综合征出血热中作用的研究. 中国公共卫生,1999,15 (2): 99~101

25. 吴光华,郭恒彬,于明明.华东地区三种类型恙虫病自然疫源地调查.中华流行病学杂志,2000,21 (1): 34~36

26.吴光华. 我国恙虫病流行病学研究现状与展望. 中华传染病杂志,2000,18 (2): 142~144

27.吴光华,于明明. 抗洪施工部队血吸虫病急性感染的预防. 解放军预防医学杂志,2000,18 (4): 310~312

28.吴光华 (为第三主编). 中国恙虫病研究. 香港: 亚洲医药出版社,2000

29.吴光华. 近年肾综合征出血热流行病学研究进展. 中国人兽共患病杂志,2001,17 (1): 89~90

30.吴光华,杨佩英,唐家琪主编. 八种重要传染病的防治. 北京: 人民军医出版社,2001

相关参考

·王光华王光华,铁路运输组织专家。我国铁路运输组织科学研究的组织领导者。长期以来,他借鉴国外铁路运输组织经验,先后撰写了大量有关改进、改革、发展我国铁路运输组织的论著。他在应用和发展调车理论、改进驼峰

1987年2月26日光华寮事件指1987年2月26日,日本大阪高等法院将中国国有财产“光华寮”判归“中华民国”所有,引起中华人民共和国政府强烈抗议的事件。光华寮是第二次世界大战后,中华民国政府用变卖侵

刘光华江苏灌云人。1943年9月19日生。台湾政治大学政治研究所博士。1976年以学生身份参加国民党“十一大”。1988年为国民党“十三大”代表。1992年、1995年12月当选台湾第二届、第三届“立

光华门之战发生在哪里?光华门之战最终两军的伤亡如何?今天小编就为大家详细解读一下~1937年的12月1日,日方下达了《大陆第八号命令》,日本开始由水路方面协同开始向南京大举进攻,南京保卫战打响。日军来

寮,日本语的意思是宿舍;光华寮指座落在日本京都市左宗区北白川西町占地面积约1000平方米的五层楼房。该楼原系京都大学在第二次世界大战后期为中国留学生租用的学生宿舍,日本投降后,中国留学生对该寮实行自主

南京共有13座城门。东有朝阳门,南有聚宝、通济、正阳(即光华门)3座城门,西有三山、石城、清凉、定淮、仪凤门5座城门,北有太平门、神策、金川、钟阜4座城门。1、正阳门(光华门)。是南京城墙十三座内城门

南京共有13座城门。东有朝阳门,南有聚宝、通济、正阳(即光华门)3座城门,西有三山、石城、清凉、定淮、仪凤门5座城门,北有太平门、神策、金川、钟阜4座城门。1、正阳门(光华门)。是南京城墙十三座内城门

细雨蒙蒙,松柏环绕的南京光华门凝重肃穆。昨天上午9点多,光华门堡垒遗址前,堆满了菊花。77年前的12月10日,中国军队与侵华日军在这里展开激战,那场战斗被誉为整个南京保卫战中成功守卫阵地的范例,甚至有

今天介绍的这位战斗英雄,名叫农廷秋,但实际上,他本来的名字叫农光华,农廷秋是他顶替另一个人的名字。这里面,还有一个很心酸的故事。1943年,国民党军到农光华的村子抓壮丁,本来按照「”三丁抽一、五丁抽二

倪耐冰上海浦东人,生于1909年。毕业于上海光华大学。曾任交通部国际无线电台职员。1936年任江苏电政管理局无线股股长。1937年任军事委员会调查统计局武昌电讯班电讯收发教官。1939年任重庆无线电台