知名人物 谭其骧人物简介

Posted 历史

篇首语:古人已用三冬足,年少今开万卷余。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了知名人物 谭其骧人物简介相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

知名人物 谭其骧人物简介

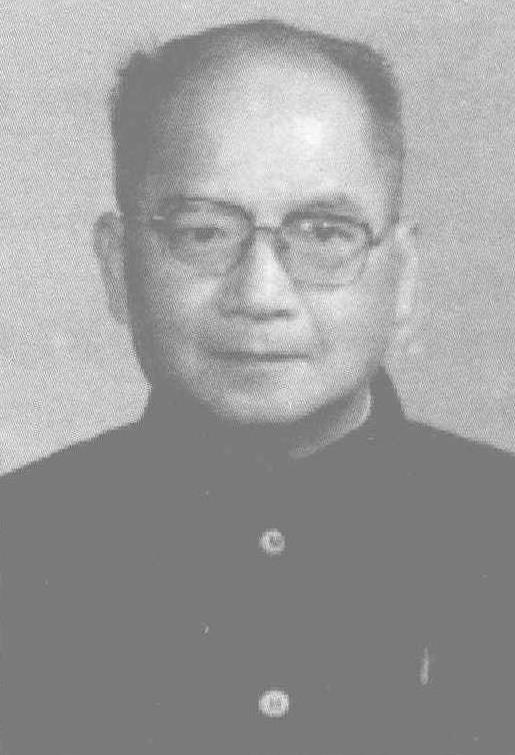

·谭其骧

谭其骧,历史地理学家,历史学家。一直从事中国历史地理学的研究和教育,培养造就了大批专业人才,是中国历史地理学的主要开创者和奠基人。他继承和发展了我国传统的沿革地理学,结合现代地理学的研究方法,在中国历史自然地理和历史人文地理等领域作出了贡献。他主编的 《中国历史地图集》是我国历史地理研究的重大成果。

谭其骧,字季龙,祖籍浙江省嘉兴县。1911年诞生于辽宁省沈阳市。1926年,由于不满教会学校对同学的无理处分,他高中未毕业就来到上海,进了中国共产党人主办的上海大学社会系,并加入了共青团。四一二反革命政变后,上海大学被封,他转入暨南大学中文系,后又转入历史系。1931年秋,他在燕京大学历史系读研究生,选读顾颉刚所授《尚书》研究课。一天他发现讲义中所列十三刺史部并不是西汉的制度,即向顾先生提出。顾先生鼓励他写出书面意见,并及时答复,既承认讲义中的错误,又否定了另一部分意见,此后又将往返讨论的4封信附加说明公诸学术界。这次讨论不仅提高了他的研究能力,而且使他对沿革地理产生了浓厚的兴趣,最终确定了自己的研究方向。1932年春,他以一名在校研究生的身份走上大学讲台,在辅仁大学讲授中国沿革地理。以后又先后在北京、燕京、清华等大学讲授沿革地理和中国地理等课。在此后数十年的研究和教学中,他和其他几位学者共同努力,在传统的沿革地理的基础上,开创并发展了一门新的学科——中国历史地理学,成为这门学科的主要奠基者和带头人。

为建立中国历史地理学和培养专业人才作出了贡献

1932年2月,顾颉刚邀谭其骧共同发起筹组以研究中国沿革地理和相关学科为宗旨的学会,确定以我国最早的一篇系统描述全国自然、人文地理概貌的著作——《禹贡》 为名,并创办?禹贡半月刊》。在初创时期,他作为二位主编之一,不仅要募集和捐助不少经费,还要在业余时间每月征集、处理数万以至数十万字的稿件,为此耗费了大量时间和精力。此后他去广州执教,不再负编辑之责,但作为学会7名理事的一员仍起着积极作用。到1937年七·七事变发生后被迫停办为止,《禹贡半月刊》 的篇幅和发行量不断扩大,出了一些有较高学术质量的专号,编印了几十种边疆和地理丛书,组织了几次边疆地理考察。禹贡学会成为当时国内一个很活跃的学术团体。特别是在日本帝国主义进逼华北、国难当头的形势之下,研究对象由沿革地理逐渐转向边疆历史地理和民族问题,对学术界产生了相当大的影响。不少青年学者、在校学生就是通过学会的活动步入学术领域的,历史地理学家侯仁之、史念海和相关学科的学者如冯家升、张维华、韩儒林、白寿彝、顾廷龙、吴丰培等都是当年学会的骨干。

在近60年的教学生涯中,他不断以历史地理学科的新成果培育专业人才。在他的主持下,复旦大学于1960年设置了全国第一个历史地理学专业,先后培养了3届本科毕业生。1978年以来,他又指导了一批博士、硕士研究生,其中2人于1983年首批获得博士学位,已经成为有关学科的带头人。由他创办并领导的复旦大学中国历史地理研究所是国内人数最多、门类较全的科研和教学机构,完成了编绘《中国历史地图集》等重大国家科研项目,被国家教委确定为全国重点学科点。

《中国历史地图集》是我国历史地理学研究中一项重大成果

我国历史悠久,幅员广大,地名繁多,沿革复杂。中国历史地图的编绘可以追溯到公元3世纪,但直到20世纪50年代,还只有清末民初杨守敬的 《历代舆地图》流行。禹贡学会曾有编绘中国历史地图的计划,并已进行底图的编制,抗战期间被迫停止。在浙江大学西迁贵州时,谭其骧也编绘过二三十幅历史地图,以后又为别人校订过历史地图集,但这些图或者未能出版,或者内容过于简略,不能满足学术界的需要。

1955年初,在吴晗向毛泽东建议并得到批准以后,以吴晗和范文澜为首的 “重编改绘杨守敬《历代舆地图》委员会”在北京成立,请谭其骧负责编绘。工作开始后,发现对杨图的重编改绘不但存在大量技术上的困难,而且由于杨图所画的范围只限于历代中原王朝,不包括少数民族建立的边疆政权,不能准确反映我们这样一个多民族国家疆域政区变化发展的历史。因此,委员会决定改为新编中国历史地图集,并由谭其骧回复旦大学主持长期的编绘工作。1957年初,由他领导的5人小组在上海开始工作,1958年秋又增加了10名历史系高年级学生,1959年在此基础上成立了中国历史地理研究室,仍以编图为主。中国科学院的历史研究所、考古研究所 (现属中国社会科学院)、中央民族学院、南京大学、云南大学等单位的数十位专家先后参加协作,原计划在1967年完成编稿。但 “文化大革命” 一开始,他和各单位的大多数专家都受到批判迫害,编绘工作陷于停顿,3年后恢复工作。至1974年,《图集》初稿编成,并以 “中华地图学社”的名义在内部发行。

由于《图集》 的定稿阶段正值 “文化大革命”,不可避免存在着不少不科学、不恰当,甚至完全违背历史事实的内容。在“大批判” 的 “群众运动” 中,原来的正确体例被废除,已经编绘得相当详密的图幅被改得面目全非,谭其骧这个主编也从有名无实到连名也不存在了。因此从1980年开始,在中国社会科学院领导下,谭其骧与几位同事对《图集》的内部本进行了认真的修订和增补,从1982年起公开出版,至1987年出齐。

这部空前的巨著共8册,上起原始社会,下迄清代,有20个图组,304幅地图 (不含不占整页的插图)。每幅图所标绘的城邑山川,少则数百,多则上千,总计所收地名约有70000个。它以历史文献资料为主,吸取了已发表的考古学、地理学、民族学等相关研究成果,收录了石器时代的重要文化遗址,自商周至清代全部可考的县级和县级以上的行政单位,边区不设政区地带的部族分布和其他各种地区名、居民点,还包括主要的河流、湖泊、山脉、山峰、运河、长城、关隘和海岸线、岛屿等。除历代中原王朝以外,还有各兄弟民族在边疆地区建立的政权或活动的范围,反映了中国的历史疆域从来就是中华民族的共同地域的客观事实。《图集》 以其内容之完备、考订之精审、绘制之准确赢得了国内外学术界的高度评价,被公认为同类地图集中最优秀的一种。

在20多年的时间里,谭其骧完全放弃了个人的研究计划,为《图集》倾注了全部精力。但是,在错误思潮盛行和政治压力严重的情况下,他要以一个科学家的良心和自信,坚持实事求是的态度,尊重历史事实和科学结论,是经受过很多困难的。直到党的十一届三中全会以后,他的观点和意见终于被采纳,在修订时得以实行。

继承和发展传统的文献研究方法结合现代科学成果,开辟了历史自然地理研究新途径

黄河的变迁对国计民生至关重大,一直是人们着重研究的课题。历来研究黄河史的人,都把东汉以后黄河的长期安流归功于王景治河。但事实上王景治河并没有什么特殊的措施,时间和工程量也很有限; 后世的治理无论采用的方法,还是耗费的人力物力都远远超过王景,而黄河水患却越来越严重。单从工程治理找原因,显然是无法解释的。谭其骧认为,决定性的因素是黄河本身的变化,即中游水土流失量的差别。秦汉以前,黄河中游人口不多,农业开发程度很低,原始植被保存完好,水土流失轻微。秦汉时大量移民迁入,大规模开垦导致水土流失,黄河泥沙量增加,水患频繁。东汉以后,以畜牧为主的民族进入黄河中游,加上长期战乱,人口锐减,反使天然植被得到恢复,水土流失随之减少,黄河才出现了长期安流。因此,他在1962年发表的 《何以黄河在东汉以后会出现长期安流的局面》 (《学术月刊》 1962年2期) 一文中得出的结论是: 搞好黄河中游的水土保持是消弭下游水患的根本措施; 并提出了因地制宜、农林牧全面发展、治理黄河中游的具体建议。尽管当时没有得到应有的重视,但近年来的大量事实和研究成果已经证明了他的结论的重大意义。

谭其骧还从二千年前的著作 《山海经》 中 《北山经·北次山经》所载流入“河” (黄河的古称) 的河流的名称和位置,用?汉书·地理志》、《水经》 和 《水经注》记载的公元初至6世纪华北平原的水道加以印证,发现了一条从未被人所知的上古黄河故道。根据考古发现和地貌特点,他进一步提出,西汉以前黄河下游的改道绝不止记载中周定王五年 (公元前622年) 这一次,在战国中叶人工筑堤以前,存在着经常性的泛滥和频繁的改道。从这一历史事实出发,他不赞成过分夸大水土保持对治黄的作用,主张中游的水土保持要和下游的工程防治兼顾。

他对近代海河水系的成因,同样为海河的治理提供了科学根据。在1957年的一次学术报告中他认为,河北平原上的众多河流本来是分流入海的,到公元3世纪曹操开平虏渠和白沟等人工河道后,诸水相互沟通,原来下游入海的河道反而日渐淤塞,逐渐形成了众水归一而人海的局面。

在编绘《中国历史地图集》 的过程中,为了正确反映水系的变化,谭其骧对长江中游一系列湖泊的变迁作了深入的研究,纠正了不少错误的成说。他断定历史时期的洞庭湖是由小变大,由大变小的,决不像一些地理学者、水利学者认为洞庭湖古往今来一直是在淤积缩小的过程中。他又推断今天的鄱阳湖及其周围地区,就是在《禹贡》里被称为 “敷浅原” 的一片广阔平原。古籍中的 “彭蠡泽” 在长江以北,而今天的鄱阳湖则形成和扩大于汉代以后。长期以来,人们都认为古代存在着一个跨长江南北的云梦大泽,但他得出的结论是: 古籍中的云梦泛指当时楚王的游猎区,包括山、水、湖、平原等多种地貌,范围极其广阔。云梦泽只是它的一小部分,位于长江北岸江、汉之间。先秦的云梦泽有三部分,但由于江汉地区近代构造的沉降和长江、汉水来沙的淤积这两种因素的消长作用,到公元6世纪已先后淤为平原,或被填淤分割为更小的湖泊和陂地,以后这些水体又经历了缩小和扩大的不同过程。他的这些结论大多已经得到考古发掘、地质钻探和实地调查的证实和肯定。

他还对渤海湾西岸的海陆变迁、上海地区的成陆过程、太湖以东及东太湖地区的水系作过专题研究。他在历史自然地理方面的研究成果在《中国自然地理·历史自然地理》 中占了很大的篇幅,这是由他和史念海、陈桥驿主编的我国第一部比较系统的历史自然地理专著。

在我国古代地理学遗产的发掘和整理方面提出开创性论断

在我国最早的有关地理的著作中,人们对《山海经》一直评价不一。谭其骧认为对《山海经》的各部分应该加以区别,其中的 《山经》,从内容到形式都以叙述山川物产为主,是很有价值的地理书。但《山经》 同样掺杂着诡谲荒诞的幻想和臆测,前人注释中的问题也不少,必须去伪存真才能恢复其本来面目。在?论五藏山经的地域范围》一文中,他在分析了其中7篇所录140座可考定确址的山的基础上,推断《山经》所述的范围大致西起新疆东南,东抵山东半岛东端,北至内蒙古阴山以北,南达广东南海; 不可能如有人所说达到今朝鲜、越南、日本、苏联、蒙古、阿富汗,更不可能如国外学者所称远达美洲。他还断定《山经》成书于秦始皇统一六国 (公元前221年) 之后、完全征服南越 (公元前214年) 之前。

他对在长沙马王堆出土的古地图的研究,确立了这幅2100多年前的古地图的科学价值和历史地理学意义。尤其是他通过与绘成于12世纪至19世纪的各种地图的比较研究后,指出了该图主区的精确性相当惊人,“它不仅是一幅截至今天为止我们所能看到的最古的地图,同时又是一幅足以显示我国制图学早在二千多年前业已达到高度科学水平的地图”。国际上权威的地图学史著作已采用这一结论,重新评价了中国早期的制图学成就。

谭其骧认为,对我国古代地理学遗产,应该进行严肃的、全面的、实事求是的评价和研究,既要反对那种鄙视传统文化、抹煞古代科学成就的倾向,也要看到任何一个学者、任何一部著作在一定的历史条件下只能达到一定的水平,切不可过分夸大其作用和价值。

丁文江为徐霞客作年谱,以确定长江正源为徐霞客在地理学上的重要发现,这一说法流传很广。但早在1942年浙江大学徐霞客逝世三百周年纪念会上,谭其骧就纠正了发现江源的说法,认为早在公元初人们已经知道长江源于金沙江 (绳水) 上游的事实,只是宥于《禹贡》 中 “岷山导江” 的陈说,不敢轻易改动;所以徐霞客的贡献是 “以真理驳圣经,敢言人所不敢言”,是“正名”,而不是原始发现。

正是本着这样的精神,在对古代地理名著,如班固的 《汉书·地理志》 和郦道元的 《水经注》进行注释或评价时,他也是既充分肯定它们的科学价值,又具体地指出它们的错误和局限。

在总结自己的治学经验时,谭其骧认为,重要的一条是不迷信。他说: “前人说的,权威定的,当然应该充分重视,但并非都是对的,更不是不能更动的。只有不迷信,才能发现问题,才能解决前人没有解决的问题。” “对于不迷信前人旧说这一点,我是坚定不移的。”正是本着这样的信念,他一次次用无可辩驳的论证推翻了流行已久的旧说。这固然得益于他深刻的洞察能力和缜密的逻辑思维,但更主要的是出自他孜孜不倦的钻研。几十年来他把一部《汉书·地理志》几乎翻烂了,杨守敬的 《水经注图》已经翻烂了一部,第二部又有一半已破裂。他治学严谨,不经深思熟虑,绝不轻易发表意见。与他近60年的学术生涯相比,他的论著不能算多,原因之一固然是长期承担集体课题,另一方面也是因为他“不想拾人牙慧,或旧酒新装,即使不能前无古人,至少也要于旧说有所补益。” 他对学生有严格的要求,对自己也同样如此。从1960年发表第一篇上海地区成陆过程的论文以后,他根据新的考古发现和有关科研成果,不断修正自己的论点。到1982年《上海地方史资料》 汇编他的几篇论文时,他又写了数千言的后记,说明自己在1972年的论文中对旧瀚海塘位置判断的失误,并对气候的变化影响到海平面的升降这一因素作了重要的补充。

1978年2月1日,在刚开完《中国自然地理·历史自然地理》编稿会不久,谭其骧突发脑血栓,在学校大门口倒下。经医院抢救清醒后,他就对探望的友人说: “告诉大家,我不会死,事情还没有做好。” 在治疗的一年多时间里,他不仅写完了几篇论文,还开始培养5名研究生,不少课程就是在医院里上的。此后尽管半身不遂,未能完全康复,他却恢复了原来的工作习惯,并且又承担了 《中华人民共和国国家历史地图集》 等重大科研项目。1990年6月,他再次发病住院,右手一度无法握笔。但这位80岁老人坚持天天写字,又一次战胜了疾病,回到了工作台前,写完了 《中国历史地图集》简本的文字说明。

简历

1911年2月25日 出生于奉天省沈阳 (今辽宁省沈阳市)。

1926年 进入上海大学,后转暨南大学。

1930年 毕业于暨南大学历史系。

1932年2月 任北平图书馆馆员、辅仁大学兼任讲师。

1932年 毕业于燕京大学研究生院; 次年起又在北京大学、燕京大学兼任讲师。

1934年 参加中国地理学会,任理事至今。

1935年秋 任广州大学海书院导师。

1936年秋 燕京大学、清华大学兼任讲师。

1940年 任贵州浙江大学史地系副教授,1946年随校回杭州。

1947年 任上海暨南大学教授。

1950年 加入九三学社,任复旦大学教授至逝世,1957—1982年任历史系系主任。

1959—1982年 兼任复旦大学中国历史地理研究室主任。

1982—1986年 任中国历史地理研究所所长。

1980年 当选中国科学院地学部委员 (院士)。

1982年 参加中国共产党。

1986—1988年 任上海市社会科学联合会副主席。

1992年8月28日 病逝于上海。

主要论著

1 谭其骧 (主编) .辞海·历史地理分册.上海:辞书出版社,1978.

2 谭其骧(主编).中国历史地图集(1—8册) .北京: 中国地图出版社,1982—1987.

3 谭其骧(主编) .中国自然地理.历史自然地理.北京: 科学出版社,1982.

4 谭其骧.长水集 (上、下册) .北京: 人民出版社,1987.

5 谭其骧.湖南人由来考.方志月刊,1933 (6,9) .

6 谭其骧.晋永嘉丧乱后之民族迁徙.燕京学报,1934 (15).

7 谭其骧.新莽职方考.燕京学报,1934 (15).

8 谭其骧.论丁文江所谓徐霞客在地理上之新发现.浙江大学徐霞客逝世300年纪念刊,1942.

9 谭其骧.泰郡新考.浙江学刊,1947 (2,1).

10 谭其骧.浙江省历代行政区域.杭州: 东南日报,1947,10.4.

11 谭其骧.杭州都市发展之经过.杭州: 东南日报,1948,3,6.

12 谭其骧.《汉书·地理志》选译.中国古代地理名著选读.北京: 科学出版社,1959.

13 谭其骧.关于上海地区的成陆年代.上海: 文汇报,1960,11,5.

14 谭其骧.何以黄河在东汉以后会出现一个长期安流的局面.学术月刊,1962 (2).

15 谭其骧.鄂君启节铭文释地.中华文史论丛 (2),1962.

16 谭其骧.历史时期渤海湾西岸的大海侵.北京: 人民日报,1965,10,8.

17 谭其骧.上海市大陆部分的海陆变迁和开发过程.考古,1973 (1).

18 谭其骧.2100年前的一幅地图.文物,1975 (2).

19 谭其骧.马王堆汉墓出土地图说明的几个历史地理问题.文物,1975(6).

20 谭其骧.《山经》河水下游及其支流考.中华文史论丛 (7),1978.

21 谭其骧.云梦与云梦泽.复旦大学学报历史地理专辑,1980(8).

22 谭其骧.西汉以前的黄河下游河道.历史地理 (1) .上海: 上海人民出版社,1981.

23 谭其骧.论五藏山经的地域范围.中国科技史探索.上海: 古籍出版社,1982.

24 谭其骧.海河水系的形成和发展.历史地理 (4) .上海: 上海人民出版社,1986.

相关参考

谭其骧谭其骧一生致力于我国历史地理的研究和教育,不仅为此培养了一批学生,也为这个学科做了奠基和开拓。他一生走遍祖国大部分疆域,对民族迁移、文化区域、河流湖泊、海岸变迁等都做了很精辟的研究,是一位治学严

谭其骧谭其骧毕业于暨南大学、燕京大学,是顾颉刚的得意弟子,也是我国历史地理学科主要奠基人和开拓者,著有《中国国家地图集历史地图集》、《中国历史大辞典》等作品,在历史地理学上有着重要地位。谭其骧的代表作

·谭其猛谭其猛,蔬菜学家,园艺教育家。他主持的蔬菜远缘杂交、大白菜、萝卜雄性不育及其遗传变异规律等研究,取得了丰硕成果。著有《蔬菜育种》、?蔬菜品种选育及良种繁育》等。为发展我国蔬菜遗传育种理论做出了

请介绍谭其骧《中国历史地图集》久闻此书大名,但从没见过我原来的单位就有一套,是作为工具书使用的。《中国历史地图集》是一部以历代疆域政区为主的普通地图集。也是迄今为止国内外同类地图中质量最高、内容最详、

一、请介绍谭其骧《中国历史地图集》久闻此书大名,但从没见过亚马逊有我原来的单位就有一套,是作为工具书使用的。《中国历史地图集》是一部以历代疆域政区为主的普通地图集。也是迄今为止国内外同类地图中质量最高

1.关于中国的历代地图谭其骧主编的《中国历史地图集》是公认的经典,你可以看看。《中国历史地图集》简介:以中国历代疆域政区为主的地图集。谭其骧主编。自原始社会至清末,按历史时期分为8册、20个图组,共3

在中国历史上,山西还是一个值得聊聊的地区。那么,今天就开始吧。要和大家分享谭其骧先生谈山西在中国历史上的地位的文章。谭其骧先生是谁,想必朋友们都很熟悉吧。简单介绍一下:谭其骧(1911-1992),中

在中国历史上,山西还是一个值得聊聊的地区。那么,今天就开始吧。要和大家分享谭其骧先生谈山西在中国历史上的地位的文章。谭其骧先生是谁,想必朋友们都很熟悉吧。简单介绍一下:谭其骧(1911-1992),中

一、有什么比较权威的(前辈)写的历史地图册,请尽量告诉我谭其骧://lib.verycd/2005/05/19/0000051071.://blog.163/muxiang37/album/prevA