知名人物 王君奎人物简介

Posted 农药

篇首语:休言女子非英物,夜夜龙泉壁上鸣。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了知名人物 王君奎人物简介相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

知名人物 王君奎人物简介

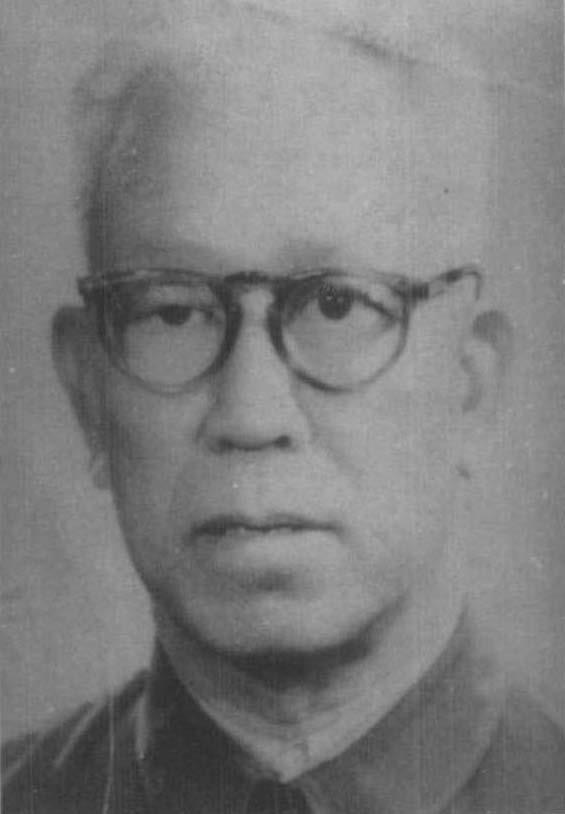

·王君奎

王君奎,农业化学家,是我国有机农药六六六主要研制者之一; 在农药剂型的创制和改进方面作了许多开创性的工作; 对建立我国农药标准化、健全农药管理法规作出了重要贡献; 最早将高浓度农药制剂引入我国,在农业生产上发挥了积极作用。

王君奎1914年10月出生在河北省饶阳县。3岁随父母到北京,在京读完小、中学。1933年考入清华大学化学系,1937年毕业。1939年任天津德孚染料公司化验室技术员。1940年考入燕京大学化学研究院。1942年到华北农事试验场农林化学科任副研究员。抗日战争胜利后,该场改为北平农事试验场,他留在该场理化系工作,直至1949年北平解放。中华人民共和国成立后,北平农事试验场与林业实验所、畜牧试验所、兽疫防治处和河北省农业改进所合并为华北农业科学研究所。他继续在理化系工作,主要从事农产品加工研究。1949年底开始转入农药的研究,参加了“六六六”合成的研制,后又率先在国内开展了农药制剂加工研究。1957年由于农业科学发展的需要,华北农业科学研究所扩建为中国农业科学院,王君奎任该院植物保护研究所农药研究室研究员,1963年担任农药室副主任。1970年农药室改建为农药研究所,所址定在重庆,他随之去重庆工作。后该所归属四川省农业科学院。由于他的夫人一直在北京居住,体弱多病,无人照顾,因家中生活困难,不得已申请退休,于1977年回到北京。1978年底国家决定恢复农药检定所,王君奎参加了筹建工作。根据工作需要,农业部于1980年6月特批准他复职,调他在农药检定所任研究员。在此期间,王君奎参加了我国农药管理法规性文件的起草工作。1982年10月,他代表中国政府出席联合国粮农组织(FAO)在罗马召开的关于国际协调农药注册第二次政府磋商会议,从中了解到国际上农药管理概况,并使我国的农药管理工作与国际性组织建立了联系。1987年联合国粮农组织聘请他出任联合国粮农组织农药规格、注册要求和施用标准专家小组成员。

1957年王君奎加入中国农工民主党。1983年加入中国共产党。他是北京农药学会创办人之一,并出任第一届理事会的副理事长和第二届理事会理事,并历任中国植物保护学会理事和中国农药学会理事。在他任职期间多次参加国家有关农药专业的长远规划会议,提出了许多有益的建议。1986年因年事已高,第二次办理了退休手续。

我国有机农药六六六合成研究的领导者之一

中华人民共和国建立初期,国内使用的杀虫剂多是无机农药 (砷酸铅、砷酸钙等)和一些植物性农药 (除虫菊、鱼藤根、烟草等),药效不太好,来源又有限,不能满足农业生产上的需要,常因未能及时防治而使农业生产遭受损失。而此时国外已有工业化生产的有机合成农药 (如滴滴涕、六六六)。根据当时国内有苯和氯气原料来源,我国遂于1949—1952年间开始进行六六六合成研究。在此项研究工作中,王君奎是主要研制人员之一。经过多次试验,最后确定以立式玻璃管为合成器,内部以日光灯为光源,外部直接水冷,将氯气通入苯中的合成工艺。这项工艺生产效率高,设备简单,所得六六六原粉其有效成分—丙体六六六含量为13—14%,达到当时国际水平。华北农业科学研究所曾按这项合成工艺投入小型生产,生产了几吨六六六原粉,由农药加工厂制成各种制剂,在防治蝗虫和其他农业害虫工作中发挥了重要作用。1953年农业部授予此项成果爱国丰产奖。从50年代初期开始,国内几个大型化工厂相继依此合成工艺投入大量生产,到1983年国务院决定停止生产为止,连续生产了约30年,累计生产六六六原粉约达400万吨,为年产量最高的农药产品。利用这种原粉制成的各种制剂,在防治农业害虫工作中,发挥着主要作用。六六六的研制成功,使我国有机农药的生产有了良好的开端。

我国农药制剂加工研究的先驱者之一

在50年代初,王君奎就开展了农药制剂加工的研究。1952年六六六原粉批量生产后,原粉由农药加工厂配制成各种制剂 (粉剂、可湿性粉剂、乳油等),供农业生产上应用。但施用后发现,有的制剂 (如可湿性粉剂) 不如国外同类产品的药效好,只相当其一半的药效。为此,在王君奎指导下,于1953年对国内外产品进行了对比检测,发现两者物理性状有明显差异,即国内生产的产品颗粒粗,悬浮率低,而国外的产品颗粒细,悬浮率高。于是随即开展了提高六六六可湿性粉剂悬浮率的研究工作。当时六六六可湿性粉剂是采用球磨湿法生产。在此工艺的基础上,他们通过改变各项有关因素的试验,得知球磨中石球的直径与粉碎效果有明显关系;改进后,可使其悬浮率由原来的20%提高到40%,接近当时国外同类产品水平。这一技术后来在湿法生产六六六可湿性粉剂工厂中得到推广,对提高该厂产品的悬浮率和提高生产率都有明显作用。

50年代中期,在王君奎指导下,由高永根与沈阳农药厂合作研制成功滴滴涕乳粉。这是一种新剂型,当时国外初见报道。这种剂型是将熔融的滴滴涕原粉加到已预热至90—100℃的浓缩亚硫酸纸浆废液中,在加热搅拌下,使滴滴涕形成细小的液珠(0.5—3μm)分散在亚硫酸纸浆废液中,再经干燥、冷却后,滴滴涕凝固成细小微粒分散在纸浆废液的固形物中,即滴滴涕乳粉。如将此制剂撒到水中后,由于纸浆废液固形物易溶于水,即形成滴滴涕微粒悬浮在水中的悬浮液,悬浮性能良好,1小时的悬浮率可达90%,药效极好。经室内毒力测定和田间药效对比试验,其药效比滴滴涕可湿性粉剂高1倍左右,与滴滴涕乳油的药效相近。这种剂型与可湿性粉剂比较,具有流动性好的优点,便于称取,并由于颗粒大,称取时可避免飞扬。乳粉同目前一些国家正在大力提倡的干悬浮剂 (WDG,Dry flowable)相似。这个剂型与乳油相比,既可不用溶剂和乳化剂,又能节省包装材料。这一加工原理,后来又应用于配制除草脒乳粉。这两个制剂在沈阳农药厂曾生产多年,产品很受用户欢迎。

50年代后期,他研制成功胶体硫制剂,是针对当时硫磺制剂颗粒太粗,不能发挥硫磺应有的防病效果的弊端而开展的研究工作。这种制剂是仿照滴滴涕乳粉的配制原理而配制的,其特点是硫磺含量高,一般可达50%,高的可达70%,硫磺的颗粒很小(一般3μm以下),加水后,分散剂迅速溶于水中,硫磺的细小颗粒就悬浮在水中。通过田间防治小麦锈病的药效对比试验,其防治效果优于石硫合剂、多硫化钡和日本产的胶体硫。用胶体硫防治小麦锈病,比用石硫合剂可节省一半硫磺。广东石岐农药厂曾依此工艺生产,至今江门农药厂仍在生产此种产品。

在此期间,他与其他同事共同研制成功蒽油浓乳剂,是针对当时用肥皂煮制蒽油制成的蒽油乳剂成本高,煮制麻烦等缺陷而研制的。配制方法是按比例将蒽油注入亚硫酸纸浆废液中,在搅拌下使蒽油以细小油珠 (1—5μm) 分散在亚硫酸纸浆废液中即成蒽油浓乳剂。田间药效试验证明,早春在果园中应用杀灭红蜘蛛卵有良好效果。生产成本比用肥皂煮制的低。

70年代初,他研制成功以碱性纸浆废液为分散剂的滴滴涕乳粉。这是在加热情况下,将熔融的滴滴涕原粉加到碱性纸浆废液中,再加入少量表面活性剂,经搅拌使滴滴涕形成细小微粒分散在分散剂中,再经喷雾干燥,即得乳粉。这项工作的意义在于使从未加以利用的碱性纸浆废液找到用途,又是他首次在国内将喷雾干燥技术引入农药加工工作中。但由于当地造纸厂不愿提供碱性浓缩纸浆废液,因而此制剂未能投入生产。

60年代,他还研制成功滴滴涕浓乳剂。目的也是为了利用碱性纸浆废液,通过在废液中溶入尿素,将滴滴涕原粉溶于苯中,在搅拌下,将滴滴涕苯溶液加到纸浆废液中,分散成细小液珠,由于分散相与分散介质的相对密度调节到非常接近,使乳液非常稳定,在室外存放5年,乳液仍保持稳定状态。北京农药二厂曾按此工艺大量生产。

60年代中期,他看到连续多年单一使用六六六制剂防治水稻害虫,防治效果逐年下降,害虫已明显出现抗药性,遂于1964年提出以六六六与有机磷农药 (对硫磷、甲基对硫磷) 制成混合粉剂,代替单一使用的六六六制剂的建议。这个建议得到北京农业大学农药专家黄瑞纶教授的赞同和支持。黄教授还亲自带领农药专业学生去湖南参加示范试验工作。两个混合制剂甲六粉 (甲基对硫磷与六六六)、乙六粉(对硫磷与六六六) 经室内毒力测定,证明有明显增效作用。热稳定性试验证明分解率均低于10%,符合当时提出的稳定性要求。这个条件要求,实际上与联合国粮农组织70年代公布的要求基本上是一致的。两个混合粉剂经在室内及田间小区药效试验,证明防治水稻害虫有良好的效果。1965年经农业部植保局同意,在湖南省境内进行了1500亩的示范试验,参加这项试验的有中国农业科学院植物保护研究所、北京农业大学、中国医学科学院劳动卫生研究所和湖南省农业科学院、湖南省化工研究所、湖南省农学院等单位。通过组织现场参观,一致认为两个混合粉剂防治水稻害虫药效显著,为以后大面积推广应用打下了基础。同时,对施药人员的乙酰胆碱酯酶的活性及其身体主要部位服装上药剂的附着量进行现场测定,结果表明对施药人员是安全的。通过以后多年、多地大面积施用,施药人员从未发生过中毒事故,更说明两个混合粉剂是比较安全的药剂。示范试验后,召开了由国内植保、农药专家参加的评定会,会上专家们对两个混合粉剂给予充分肯定,认为值得推广应用。这项研究工作为以后混合制剂的研制提供了典范。在各单位的协作下,混合制剂迅速在农业生产上推广应用,促进了农业生产的发展。从60年代中期起,两个混合粉剂年产量达50万吨左右,占农药制剂年总产量的1/3,一直到1983年国务院决定停止生产为止,连续用了近20年,成为防治水稻害虫的主要药剂。虽然使用这两种混合粉剂的目的,并非是为了降低六六六在农产品中的残留量,但经过多年的应用,由于降低了六六六在单位面积上的施用量,实际上起到了降低六六六在农产品及环境中残留量的作用。

为建立我国农药标准化和农药管理法规作出了贡献

50年代初国内已能大量生产六六六、滴滴涕等农药原药,这些原药当时都由全国供销合作总社负责统一安排各种制剂的加工生产计划。总社为了确保各农药生产厂所加工生产的各种制剂的质量一致,便于管理和监督,向华北农业科学研究所提出,希望制定出各种农药制剂的质量标准及各项技术指标的检验方法,为此,华北农业科学研究所责成以王君奎为首的小组,于1954年提出了包括六六六、滴滴涕、有机汞等各种制剂的农药规格,内容包括质量标准和检验方法。此后的几年间,总社每年召开一次农药加工订货会议,安排农药加工任务,同时讨论各种制剂质量及检验方法中存在的问题。华北农业科学研究所每年派出以王君奎为首的技术人员参加会议,结合对各农药生产厂的调查研究,他每年都要在会议上提出有关改进质量和检验方法的技术报告,对工作发挥了重要推动作用。中华全国供销合作总社农业生产资料供应管理局与华北农业科学研究所,根据几年来有关的技术资料终于合编了《农药规格》一书,于1957年由财政经济出版社出版。这是我国最早的有关农药标准化的技术文献,为以后我国建立农药标准化工作奠定了基础。王君奎通过调查研究,总结各农药生产厂生产技术,提出了多项农药制剂加工方面的技术改进意见。例如以干法代替温法生产可湿性粉剂;选用雷蒙机加工粉剂; 使用雷蒙机生产过程中采取降温措施,以提高生产效率和产品的细度; 生产低浓度粉剂采用直接生产方式,代替先生产高浓度母粉,再混入现成填料的生产方式等。这些意见对提高农药产品质量、提高劳动生产率、降低劳动强度、改善劳动条件都起到积极的作用。他几乎到过国内所有农药生产厂调查研究,提出技术改进建议,因而在我国农药界享有声誉,是一代农药专家。

1978年农药检定所恢复建制时,王君奎为该所的机构设置、人员配备等关键问题提出了不少重要意见,从而使该??在1979年上半年就开始了工作。另外,上已提及,他还参加了有关农药管理法规的起草工作,这对健全我国农药质量管理,无疑地也有着积极的意义。

我国高浓度农药制剂引用的开拓者

王君奎非常重视农业生产上的实际问题,为此他时常考虑如何使农药制剂的剂型与施药器械互相配合,以达到多、快、好、省地防治农业病虫害的目的。他首先将高浓度农药制剂引入我国,而且是我国第一个提出采用高浓度农药制剂,结合改进飞机喷洒设备降低喷洒量,以防治农业病虫害的学者。50年代用飞机喷洒2.5%六六六粉剂防治蝗虫,每亩喷洒药量约0.5公斤,而运-5型飞机每架次只能防治1500亩,这样是无法及时完成灭蝗任务的。当时是王君奎提出改用6%六六六粉剂,每亩喷撒0.225公斤,并与民航科学研究所合作改造喷撒设备。1964年他赴江苏、山东治蝗现场,指导使用高浓度粉剂,低喷撒量的治蝗试验工作,很快取得了良好的防治效果。以运-5型飞机一架次可防治3100亩计,可功效提高1倍,节省飞行时间38%,相应地降低了防治费用。

1973年,在农林部科技局农业现代化研究课题的带动下,他提出研究飞机超低量喷洒技术的建议。这一建议得到民航总局、军事医学科学院和三机部等单位的响应。1974年,正式制订了由4个部有关科研单位合作的研究课题。该课题由农林部牵头、协调,并承担其中超低量制剂的研制和药效试验工作,军事医学科学院承担超低量喷洒设备的研制,三机部和民航总局承担飞机改造和喷洒技术的研究工作。王君奎是该课题负责人之一,担负着总设计师和技术指导工作。此项研究工作在1975年—1978年间,先后在9个省,对小麦粘虫、小麦蚜虫、高粱蚜虫、稻飞虱、稻纵卷叶螟、稻叶蝉、草原蝗虫、松毛虫等害虫,进行了311万亩的田间药效及生产防治试验,都取得了良好的防治效果。1976年在唐山大地震后的救灾工作中,他们还采用这一施药技术,对及时扑灭了蚊、蝇、防止疫情蔓延起到了决定性作用。此项新技术的特点是:①防治效果好,在药剂有效成分用量接近或低于常规施用量的情况下,对上述害虫均有良好防治效果;②功效高,每亩喷洒量仅为常规喷洒量的1/10—1/20,防治功效可提高4—5倍;③防治费用低,仅飞行费一项可降低57—84%;④超低量喷洒,可直接喷施,不必兑水,这在水源被破坏以及在干旱地区,有特殊的优越性。该课题的研究工作,填补了我国航空喷洒药剂技术的??项空白,并获1978年全国科技大会重大科技成果奖。

王君奎是一位深受晚辈崇敬的学者。他生活俭朴,谦虚谨慎,严以律己,宽以待人。从他一生所取得的科研成就可以看出,他研究的内容密切联系实际,具有实用价值,推广后经得起实践考验。

简 历

1914年10月 出生于河北省饶阳县。

1937年 毕业于清华大学化学系,获学士学位。

1939年 任天津德孚染料公司化验室技术员。

1940—1941年 肄业于燕京大学化学研究院。

1942—1945年 任华北农事试验场农林化学科副研究员。

1945—1949年 任北平农事试验场理化系副研究员。

1949—1957年 任华北农业科学研究所理化系副研究员。

1957—1970年 任中国农业科学院植物保护研究所研究员。

1970—1977年 任四川省农业科学院农药研究所研究员。

1978—1986年 任农业部农药检定所研究员。

1986年 退休。

主 要 论 著

1 王君奎.麻秆造纸研究.华北农业科学研究所资料简编,1956.

2 王君奎,卞绍庄,姚浩然.农药规格.财经出版社,1957.

3 董新,陈耕陶,王君奎,王志忠.六六六的制造研究.农药研究论文集,1959,1—16.

4 王君奎,卞绍庄,姚浩然,高永根.农药加工厂生产技术上的几个问题.农药研究论文集,1959,164 —170.

5 王君奎,高永根,周永治.蒽油浓乳剂.农药研究论文集,1959,235 —238.

6 王君奎.胶体硫.农药研究论文集,1959,251—257.

7 董新,陈耕陶,陆钦范,王君奎.农药制造技术.科学出版社,1958.

8 王君奎,卞绍庄,姚浩然.怎样办中小型农药加工厂.科学普及出版社,1958.

9 王君奎,卞绍庄,高永根等.农药分析.中国工业出版社(第一版),1963;石油化工出版社(修订本),1973.

10 王君奎,张纯娟(翻译).农药制剂学.化学工业出版社,1982.

相关参考

历史人物 王君可的主要事迹 王君可的人物生平 王君可的人物简介

本名:王宣 别称:王君可 所处时代:唐朝www.cha138.com 登场作品:小说《隋唐演义》 绰号:绿袍帅,美髯公,大刀王君可 《兴唐传》:王轩(王君可)善使一把青龙刀,胯下一匹枣红

王君廓是时期的著名英雄,是瓦岗军的先锋官,被人称为「赛关公」,后来王君廓跟随李世民,然而聪明反被聪明误,最终身败名裂。那么,王君廓是个什么样的人,他是怎么的?> 王君廓简介:> 王君廓,是时期

王君廓是隋唐时期的著名英雄,是瓦岗军的先锋官,被人称为“赛关公”,后来王君廓跟随李世民,然而聪明反被聪明误,最终身败名裂。那么,王君廓是个什么样的人,他是怎么死的?王君廓简介:王君廓,是隋唐时期并州石

王君廓是隋唐时期的著名英雄,是瓦岗军的先锋官,被人称为“赛关公”,后来王君廓跟随李世民,然而聪明反被聪明误,最终身败名裂。那么,王君廓是个什么样的人,他是怎么死的?王君廓简介:王君廓,是隋唐时期并州石

王君廓并州石艾人,曾是瓦岗寨先锋官,因为长着一大把胡子,手使大关刀,人送外号“赛关公”,后来王君廓跟随李世民,然而聪明反被聪明误,最终身败名裂。那么,王君廓是个什么样的人,他是怎么死的? 王君廓

王君廓并州石艾人,曾是瓦岗寨先锋官,因为长着一大把胡子,手使大关刀,人送外号“赛关公”,后来王君廓跟随李世民,然而聪明反被聪明误,最终身败名裂。那么,王君廓是个什么样的人,

王君王君(?—727),字威明,瓜州常乐人(今甘肃安西南),唐朝大将。王君(音辍chuò)初为河西、陇右节度大使郭知运的别奏,为人骁勇善骑射,后因战功累升右卫副率。开元九年(721年)十月,郭知运去世

王君可人物生平简介 王宣,字君可,是小说《隋唐演义》中的人物,原本是绿林豪杰,担任绿林中北路总瓢把子之职。因为生得面如重枣,美髯垂胸,掌中一口青龙刀,胯下一匹枣红马,有最爱穿鹦哥绿的战袍,仿佛关

隋朝人物本名:王宣别称:王君可所处时代:唐朝民族族群:汉族登场作品:小说《隋唐演义》家住:河北五柳庄能力:武艺在五路瓢把子中排行第一江湖绰号:绿袍帅,美髯公,大刀王君可王君可人物经历《兴唐传》:王轩(

中文名:朱文奎民族:汉族祖父:明兴宗朱标参考资料:《南明史》朱文奎–恭愍太子 朱文奎(1396—?),建文帝朱允炆长子,母皇后马氏。生于洪武二十九年十月晦日,据说朱文奎出生后,太祖朱元璋说:“日月皆